Глава 6. ВОСПИТАТЕЛИ. Продолжение.Курсантам младших выпусков повезло больше. В летний период 1956 года Рижскому и другим Военно-Морским училищам предоставили для морской практики

К.А.Безпальчев в качестве Руководителя похода - начальника практики совершил на нем рейс в Северную Арктику, к Фарерским островам.

Поход в открытый Океан на крупнейшем в мире паруснике - трудноосуществимая мечта каждого любителя морской экзотики.

Безпальчеву, страстному любителю паруса, это был подарок судьбы к близившемуся уходу в отставку...

Мне хочется надеяться, что этот поход будет описан его участниками.

Все, о чем написал, - стопроцентный "позитив". А был ли "негатив"? Да, к сожалению... Недаром говорят, что и "на Солнце есть пятна".

Нетерпелив был наш Батя. Ох, как нетерпелив и вспыльчив! Обратил внимание, что многие курсанты носят усы. Устроил по этому поводу разгромный разнос нашим командирам. Побежали курсанты по парикмахерским стричься-бриться. Пошло брожение в курсантской среде. Через 2-3 месяца новое радикальное решение: разрешить усы! Но не всем... Дело-то в том, что не учел Безпальчев национальный состав нашей роты. Ведь она была "Бакинской", и у наших "джигитов" усы - национальная гордость.

Написали обиженные родным о нанесенном оскорблении, те - друзьям, знакомым, до самого верха республиканских властей, а оттуда по ответственным военным инстанциям - ответный удар. Усы разрешили, но только представителям кавказских народностей.

Не терпел Безпальчев излишней растительности и на лицах офицеров-преподавателей. Пришел к нам старшим преподавателем на кафедру навигации капитан 3 ранга Анквич с бородой, но быстро лишился красавец-офицер своей "гордости". Мы соболезновали про себя.

Попался как-то и я, грешный. Налетел на трапе (по лестницам, "трапам", “истинным морякам” полагалось передвигаться только бегом) при развороте на марше прямо в круглый живот самому Безпальчеву, оторопел, отскочил, вытянулся в струнку.

- Кто такой? Курс, взвод, ротный? - посыпались вопросы.

Отрапортовал.

- Плохо стрижен! Устранить! Доложить! - посыпались приказания.

Доложил командиру роты, тот пожурил, выдал увольнительную записку, подстригся - короче некуда, но чуб сохранил. Сфотографировался, на всякий случай. Доложил о выполнении приказания.

- Что? Это аккуратная прическа? Немедленно! Наголо! – прозвучало, как «Пли!» при расстреле. И я расстался с последней гордостью на юной голове.

Город Рига, 19.04.1953 г. Автор перед выполнением приказания тов. Безпальчева о пострижении «под Котовского».

Но все это мелочи. Неприятные, правда, мелочи.

Больше огорчали его бестактные "разносы" офицеров, даже имевших высокие чины. Разные бывают случаи. Бывает, и офицеры допускают какие-то упущения по службе, недоработки, которые нельзя оставлять без внимания. При этом надо учитывать время, место, окружение, соблюдать такт, не ущемлять человеческое достоинство воспитуемого и т.д.

У Безпальчева все выходило "здесь и сейчас". Он мог в ярости, в присутствии младших офицеров и даже нас, курсантов, так нещадно, уничижительно отчитывать "виновника", что тот готов был провалиться на месте. Все это в рамках нормативной лексики, естественно, но Безпальчев, обладая изрядным лексическим запасом и умением темпераментно, образно и обидно строить речь, мог привести в краску даже заслуженного, уважаемого курсантами офицера в звании "капитан 1 ранга". Под горячую руку ему лучше было не попадаться.

Просматриваю фрагменты служебных характеристик, аттестаций. И часто, как бы штрихами, наряду с достоинствами, попадается: "Груб с подчиненными", “Авторитетом среди команды не пользуется”, "Критикует вышестоящее начальство", "Отношение к комсоставу неровное", "Имеет любимчиков" – характеризует Безпальчева комдив Шельтинга.

"... офицерами занимается мало, предъявляет больше требовательности, чем учит их..", "Имеет место предвзятость к людям" - Нач.ВМУЗ Степанов; "Обидчив, недостатки устраняет с трудом" - Нач.ВМУЗ Кузнецов Н.Г.

Думаю, что все это, в какой-то мере, были весьма характерные черты для Безпальчева. Это подтверждаю я, лично наблюдавший в различных ситуациях, это подтверждают и мои товарищи, знавшие его по Рижскому нахимовскому училищу. Но не будем строгими судьями Константину Александровичу. По себе знаю, как трудно работать с подчиненными, как трудно выдерживать разгильдяйство, хамство, неисполнительность, халатность и прочие людские недостатки.

А давайте представим контингент подчиненных Безпальчева в годы революционной нестабильности, да и в последующие – крутые. Представим его командиров, подобных Дыбенко, Железняку, главным аргументом которых был наган. Не от изъянов воспитания он стал таким нервным, нетерпеливым.

Трудное досталось Безпальчеву время, трудные были люди, трудно сложилась служба.

Еще и еще раз просматриваю послужной список Безпальчева, анализирую, сравниваю его служебный рост с видными деятелями Военно-Морского флота советского периода, почти ровесниками Константина Александровича, чьи пути тесно соприкасались:

Впервые Безпальчев, Исаков, Панцержанский и Степанов встречаются в 1918 году в Онежской озерно-речной военной флотилии. Безпальчев принимает командование канонерской лодкой №1 у Исакова, который переводится старшим помощником командира на военный транспорт "Рига". Панцержанский - Командующий этой флотилией, Степанов - начальник его штаба.

В 1921 г. на Черном море соприкасаются по службе бывшие кадеты Морского корпуса Юмашев и Безпальчев. Юмашев командует ЭМ "Дзержинский" ("Калиакрия"), Безпальчев - начальник штаба отряда Северо-Западного сектора ЧМ, командует канлодкой № 413 "Эльпидифор"("Красная Абхазия"), минным заградителем "Брусилов".

В 1922 г. одновременно служат в штабе Черноморского флота: Безпальчев - старшим флагманским секретарем Начальника (Командующего) Морских Сил на ЧМ, Исаков - начальником Южного отделения службы наблюдения и связи ЧМ.

В это же время на Балтике совместно проходят службу на линкоре "Марат" ("Петропавловск") Юмашев (2-м помощником командира) и Пантелеев (младшим штурманом).

В 1923 г. старший помощник командира черноморского крейсера

("Память Меркурия") Безпальчев встречает прибывшего на крейсер для прохождения практики курсанта 2-го курса училища им.Фрунзе - Кузнецова Н.Г.

В 1923-26 г. служба Безпальчева и Исакова идет почти вровень. Безпальчев: старший штурман минзага "Дунай", крейсера "Коминтерн", командир ЭМ "Шмидт", старпом на крейсере "Коминтерн", командир минзага "1-е мая",

(повторно), командир дивизиона торпедных катеров, Флагманский штурман штаба Морских сил ЧМ.

Исаков: пом. начальника оперативного отдела штаба Морских сил ЧМ, а затем командует эсминцами "Корфу", "Петровский", "Железняков". Снова переходит на штабную работу - пом.нач.штаба Береговой обороны ЧМ по оперативной части, пом.начальника, начальник оперативного отдела штаба Морских сил ЧМ, откуда уходит слушателем Курсов усовершенствования высшего начсостава ВМА.

Безпальчев аттестуется: "Морское дело знает хорошо. Достоин направления в Академию" (Ком. Флотом Панцержансий). Но судьба оказалась немилостивой, фортуна не улыбнулась.

И причина очевидна, она там же, в этой и во многих других аттестациях: "Происходит из дворян. До Великой Октябрьской революции служил в царском флоте". (Клеймо поставлено!) И в конце: "Делу Ленина-Сталина предан".

Мичман Константин Безпальчев, 1915–1916 гг. Фотография предоставлена А.К.Безпальчевым.

Но кто дочитывался до конца аттестации, или верил заключительному стереотипу?

В 1926 г. встретились на крейсере "Червона Украина" будущие флотоводцы: старший штурман Пантелеев С.А. и, только что окончивший училище им.Фрунзе, вахтенный начальник Кузнецов Н.Г.

В 1929 г. Безпальчев назначается командиром эсминца "Петровский", которым ранее командовал Исаков. Командует им 3 года. “Петровский”, как и крейсер "Червона Украина", входил в состав отдельного дивизиона эсминцев (комдив Шельтинга Ю.В.).

В 1932 г. Безпальчев в Управлении комплектования штаба ЧФ, начальник учебного отдела. Далее судьба предначертала ему путь во ВМУЗы:

- начальник штаба, пом. начальника

- штатный преподаватель 2-го Высшего Военно-Морск. уч-ща.

Пути же "академиков" с 1937-38 г. "запараллелились" на новом уровне:

Юмашев - Начальник штаба, Командующий ЧФ.

Исаков - Начальник штаба, Командующий БФ.

Кузнецов- 1-й зам.Командующего, Командующий ТОФ, Нарком (Пантелеев - нач. штаба БФ с 1940 г.)

У "неакадемиков" - свой путь: в 1937 г. репрессирован Панцержанский, в 1938-м арестован Безпальчев и только в 1940-м восстановлен в кадрах с сохранением стажа и воинского звания.

Не любил он упоминать эти годы.

Дальнейшая служба Безпальчева в системе ВМУЗ:

- 1940 г. - начальник военно-морского цикла Военно-Морского училища в Выборге, Петергофе, Ленинграде, Москве - эвакуация;

- 1943 г. - начальник кафедры Военно-морской географии, начальник курса ВВМУ им.Фрунзе в Баку;

- 1944 г. - основатель, начальник Горьковского подготовительного училища ВМС;

- 1945-1951 гг. - основатель, начальник Рижского Нахимовского училища.

Безпальчев К.А. отдает рапорт генералу армии И.Х.Баграмяну.

И еще "соприкосновения". В 1944-1947 г. вице-адмирал Степанов Г.А. - начальник ВМУЗ, непосредственный начальник Безпальчева. А в 1948 г., вместо Степанова, непосредственным начальником Безпальчева становится... контр-адмирал Н.Г.Кузнецов.

“Пути Господни – неисповедимы” - твердит молва.

В августе 1953 года К.А.Безпальчеву, наконец, было присвоено воинское звание "контр-адмирал". Училище ликовало. Долгими, извилистыми и трудными были эти сорок лет, прошедшие от первого офицерского здания.

В 1956 году и Безпальчева К.А., и Кузнецова Н.Г. увольняют в отставку: первого в возрасте 60 лет, второго - 54-х.

В 1972 году Безпальчев провожал в последний путь своего друга Юмашева. Прощание было тяжким. Он как чувствовал, что и его уход не за горами. Здоровье резко пошло на убыль, все реже стал подниматься с постели, все чаще приходит забытье. Временами в памяти возникают незамутненные картинки прошлого: мама (1865-1917) - сельская учительница, обе сестры (старшая не вернулась после ареста в 1938-м). Вспоминаются бесконечные переезды родителей, меняются гимназии:

1906-08 - Ковненская, 1908-09 - Житомирская, 1909-10 - Олонецкая Александро-Благословенная, Петрозаводск.

1910г. - родители отправляют сына в Петербург. Костя в подготовительных классах Кадетского корпуса, пока еще за свой счет. Это заведение так похоже на то, что создавал он в 1944-м. Только там, в Кадетском, учились дети зажиточных родителей в благополучное время, здесь же, в основном, сироты, потерявшие родителей в войну, бездомные. Их надо было выводить в люди.

В 1912 г. Костю переводят в общие классы на казенный счет. Близкий знакомый отца протоиерей, законоучитель Дорофей Ярушевич - доверенное лицо, получает "годовой билет" (ответственность) на право "брать в отпуск и последующие перемены". Вес кадета 3 пуда, 29 фунтов (59,6 кг), рост 162 см., объем груди 79 см.

При принятии в общие классы подвергался испытаниям:

Закон божий - 11 баллов.

Физика - 11 баллов.

История - 12 баллов

Космография- 9 баллов.

Естественная история - 9 баллов.

Русский язык - 10 баллов.

Черчение - 10 баллов.

Алгебра - 10 баллов.

Геометрия - 10 баллов.

Тригонометрия -11 баллов.

Французский язык - 10 баллов.

Английский язык - 10 баллов.

Поведение - 10 баллов.

Общий балл - 10,25.

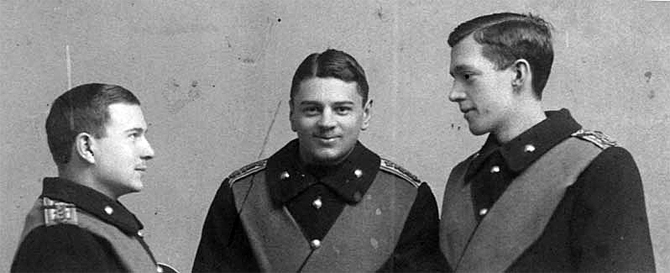

Гардемарины Морского корпуса. Левый – Константин Безпальчев. Фотография предоставлена А.К.Безпальчевым.

1917 - свадьба, женился на Леночке Подеровской, дочери товарища и сослуживца отца по Белоруссии.

Через год у них родился первенец Александр, жизненный путь которого оборвала война. В 1925 г. родился второй сын - Константин. Тоже моряк, контр-адмирал, догнал отца. Внук тоже моряк, офицер с перспективой. Безпальчевы теперь - морская династия!

И какое счастье, что всегда рядом надежный, испытанный друг - Елена Тимофеевна.

Последние дни все тяжелей. Уже не всегда узнает Константин Александрович близких.

Через год после Юмашева не стало Безпальчева.

Нашли упокоение на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга контр-адмирал Безпальчев К.А., адмирал Юмашев И.С., вице-адмирал Степанов Г.А., адмирал Пантелеев Ю.А.

Надгробный памятник Пантелееву (на стыке 2-го и 3-го участков центральной аллеи) из серого мрамора в форме паруса, с небольшим барельефом адмирала на нем, не привлекает внимание посетителей, теряется на фоне соседствующего величественного надгробия из розового гранита, с мощным бюстом адмирала Захарова М.Н., бывшего начальника Политуправления ТОФ. Подстать памятнику Захарову только одиноко стоящий памятник адмиралу Юмашеву И.С. А захоронение вице-адмирала Степанова Г.А почти затерялось в боковой аллее, приходящей в запустение.

Не стал Константин Александрович Безпальчев великим флотоводцем, хотя имел к этому все данные, но состоялся как незаурядный, талантливый воспитатель офицерских кадров Флота.

И можно заключить, что не в высокой должности, должно быть, дело, а в чувствах добрых, которые он пробуждал (перефразируя Пушкина).

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru