"Я к ним не относился, мои успехи были значительно скромнее, выше третьего спортивного разряда по гимнастике и акробатике не поднимался. Чтобы достичь высоких спортивных результатов, нужны упорные регулярные тренировки, отказавшись от соблазнительного многообразия интересов в жизни. Мне нравилась гимнастика, неплохо играл в волейбол и настольный теннис, разбирался и в других видах спорта, выполнял норматив комплекса ГТО (готов к труду и обороне), сдача которого в ту пору была обязательной. Правда, вспоминаю, что однажды, сдавая (или подтверждая) нормы на значок ГТО, «споткнулся» на прыжках в длину или в высоту. Невыполнение норматива могло обернуться неприятностями, вплоть до лишения части летнего отпуска. Таких как я оказалось несколько, и нам предложили заменить эту непокорённую норму прыжками в воду с вышки высотой 5 метров. Предложение понравилось, и все неудачники ринулись на набережную реки Даугавы, недавно освободившуюся ото льда (в начале мая), где был открытый бассейн с вышкой. Несколько тренировочных падений с вышки в холодную воду с закрытыми глазами и, не без натяжки, зачёт всё же получен. Только на вышке я понял, что прыгать в воду надо уметь. Оказалось, во-первых, что это страшновато, а во-вторых, надо не упасть, а «чисто» (без фонтанов брызг) войти в воду, что не просто. Некоторые так и остались без зачёта и снова отправились на стадион покорять сухопутную высоту."

Прыжок с 3-х метровой вышки.

"Этот прецедент сыграл, видимо, решающую роль в выборе спортивной секции в следующем учебном году. К тому же случайно совпало, сто именно в этом году к списку упомянутых спортивных секций добавилась новая – прыжки в воду. Большая часть желающих посещать эту секцию оказались из моего класса – Боря Пашков, Боря Саенко, Валя Евдокимов и другие, всего около 10-15 человек. Занятия проводились вне стен училища на базе детской спортивной школы под руководством опытного тренера-латыша Каулинша Вальдемара Яновича. Планировалось, что занятия пройдут в два этапа: первый в спортивном зале, как подготовительный в зимний период, и второй – в весенне-летний период в открытом бассейне с вышкой. Но, как не редко бывает, планам не суждено было сбыться. События развивались следующим образом. Первый этап действительно выполнялся по плану. Мы упорно осваивали в спортивном зале азы акробатики, которая является базой для подготовки прыгунов в воду. Уже начало кое-что получаться. С каждой тренировкой всё увереннее выполняли сложные акробатические прыжки: рондат-фляк-сальто, вначале с лонжей (страховочный пояс), а затем без страховки. По мере усложнения прыжков наши ряды таяли, некоторые не выдерживали физической нагрузки, у других не получались прыжки. Одним из первых сошёл с дистанции, если не ошибаюсь, Саенко. К весне группа уменьшилась наполовину. Зато тренер получил возможность больше уделять внимания каждому спортсмену. Продолжали заниматься в охотку, было желание в ближайшее время получить второй спортивный разряд по акробатике. Но дальше случилось непредвиденное. На очередной тренировке, выполняя сальто назад без страховки, неожиданно упал Боря Пашков, вернее, он неудачно приземлился после прыжка. Потеряв равновесие, он автоматически, чтобы не упасть, выставил руку назад. В результате получил травму руки: нижняя часть руки выскочила из локтевого сустава. Сразу же подбежал тренер и вставил локоть на место. Был ли при этом перелом или только сильный вывих, я не знаю. Незадачливого спортсмена отправили в госпиталь, где он пролежал несколько недель. После этого случая секция распалась. Причин, видимо, несколько. Во-первых, хотя травмы у спортсменов не редки, у тренера были неприятности. Во-вторых, к этому времени секцию посещали немногие, а набирать дополнительную команду было уже поздно. Все присутствовавшие на тренировке видели это падение и его последствия. Причем произошло это с человеком, который считался перспективным спортсменом. Результатом был и некий психологический шок, который и явился причиной окончательного развала этой секции.

В этот период при очередной медкомиссии у меня обнаружили расширение сердца, которое объяснялось чрезмерной физической нагрузкой. А это означало прекратить хотя бы на время тренировки, что и произошло из-за случайного происшествия. За всё время обучения в училище серьёзной хвори не припоминаю. Всего однажды (в 8 или 9 классе) лежал в лазарете училищной санчасти, видимо, с гриппом. Этот антракт в учёбе позволил кое-как одолеть роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир», который изучали по литературе. Найти другое время для освоения такого объёмного материала было не реально. Кроме этого, как-то весной было обострение ревматизма: болели суставы ног, точнее, по утрам ноги просто не держали, и приходилось вначале не идти на физзарядку по лестнице, а сползать по перилам на руках и животе. Кому-то жаловаться было не принято, терпел, считая, что пройдёт само. Первые минуты зарядки кое-как ковылял, мышцы разогревались, суставы смазывались, и ноги начинали действовать нормально. Позднее на медкомиссии пожаловался врачам, которые отправили меня на консультацию к специалисту гарнизонного госпиталя, куда впоследствии попал на лечение после травмы Пашков, а я ходил его навещать. В госпитале у меня ничего подозрительного не нашли, т.к. обострение прошло, лечения никакого не предлагали. Да и какие могут быть серьёзные болячки в молодые годы? Хотя припоминаю один случай, когда кто-то из ребят младшего возраста умер во время пробежки в строю роты. Кроссами вообще злоупотребляли во всех военных училищах, причём без постепенного наращивания нагрузки. Много лет спустя (из архивных данных), я узнал также, что в 1948 году в нашей роте были отчислены по болезни (обострение ревматизма) три воспитанника – Евсеев, Макухин и Стафеев.

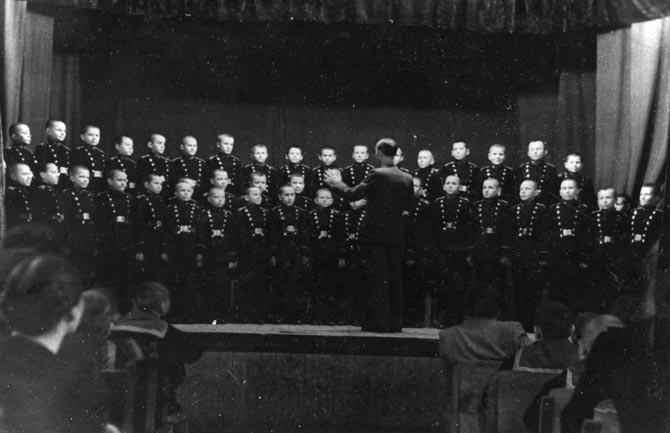

Кроме спорта, поощрялось и участие воспитанников в художественной самодеятельности. Младшие ребята, правда, серьёзной лепты в эту сферу не вносили. Была попытка всех поставить в хор, но ничего путного не вышло. Скорее всего, в этом просто не было необходимости. Роты воспитанников всех классов и так представляли собой подвижный хор. В рамках строевой подготовки разучивали и пели строевые песни в рабочее время и вне него. Проводились и ротные конкурсы на лучшее исполнение строевой песни."

Хор нахимовцев.

"Пели практически каждый день, ротные запевалы были в почёте. Это происходило во время обязательной вечерней прогулки. Роту выводили на городскую улицу, и раздавалась команда: «Нестеренко, запевай!». Тот начинал по своему усмотрению что-нибудь типа: «Взвейся, соколы, орлами…». Ротный начальник морщился и отрицательно мотал головой: «Нестеренко, отставить песню! Горностаев, запевай!». Баритон нового запевалы начинал первый куплет:

«Родных кораблей патриоты,

Со львиной отвагой в груди-

Гвардейцы советского флота

Всегда и везде впереди!».

Песня «Морская гвардия» на слова Лебедева-Кумача была по душе ротному, и он кивал головой в знак согласия. Рота дружно подхватывала припев: «Морская гвардия идёт уверенно…».

Для чего поют в строю? Не каждый гражданский человек сможет ответить на этот простой вопрос. А это не только позволяет идти в ногу любому военному подразделению, что само по себе красиво, но и снимает излишнее напряжение тела, автоматически переключая одни мозговые центры на другие, и тем самым как бы рассредоточивая нагрузку.

Песни пелись разные: хорошие и плохие, серьёзные и легкомысленные. Популярен был «Марш нахимовцев» Соловьёва-Седого из кинофильма вышедшего на экраны страны в 1949 году, где командира нахимовской роты сыграл знаменитый Н.Черкасов. Нынче этот гимн звучит очень редко. 28 июля 1996 года, когда отмечалось 300-летие флота, по телевидению показали этот фильм. Фильм то прежний, а вот слова припева в марше нахимовцев подправлены в духе времени. Мы его пели в такой редакции.

Солнышко светит ясное!

Здравствуй, страна прекрасная!

Юные нахимовцы тебе шлют привет.

В мире нет другой Родины такой.

Путь нам озаряет, словно утренний свет,

Знамя твоих побед.

Припев.

Простор голубой,

Земля за кормой,

Гордо реет над нами

Флаг Отчизны родной!

Вперёд мы идём

И с пути не свернём.

Потому, что мы Сталина имя

В сердцах своих несём!

Наши победы славные

Помнят враги коварные.

Доблести Нахимова всегда мы верны.

Дело моряков – побеждать врагов!

Как отцы-герои, умножать мы должны

Славу своей страны.

Припев.

Солнышко светит ясное!

Здравствуй, страна прекрасная!

В плаванье счастливое нас море зовёт.

Духом мы сильны, Родине верны!

Постоит за мир и за советский народ

Славный могучий флот.

Припев.

Новая редакция части припева

Идём мы в поход,

Пусть в лицо ветер бьёт.

Нас широкое синее море

В далёкий путь зовёт.

Много воды утекло с тех пор. Подправлены слова не только многих песен, подправлен и гимн страны. Не оправдались и слова этого марша «И с пути не свернём». Свернули, правда, у руля страны были уже другие люди.

Нахимовцы моего поколения пели и другие прекрасные песни. Например, «Варяг», «Бескозырка» и др. Иногда привычные песни заканчивались, а шагать предстояло ещё далече, затягивали долгоиграющую:

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спалённая пожаром…» («Бородино» Лермонтова).

Периодически на сцене нашего клуба выступал и стационарный хор, в репертуаре которого были главным образом широко известные и патриотические военные песни. Хором дирижировал отличный музыкант и педагог Г.И.Хайтович, он же руководил более популярным среди нахимовцев струнным оркестром.

Самодеятельный струнный оркестр училища. Рига 1949 год. Слева направо. 1 ряд: Гулин А.И., Пашков Б.И., Заварцева О.В., преподаватель музыки; майор Светлов М.А., командир роты; Хайтович Г.И., руководитель струнного оркестра; Авдеев В.И. 2 ряд: Гриневич В.В., Сорокин В.Н., Заико Р.А., Борисов В.Ф., Малышев Л.П. 3 ряд: Данилкин А.А., Нестеренко Л.С., Вечеслов Н.Г. Все нахимовцы – выпускники 1952 года.

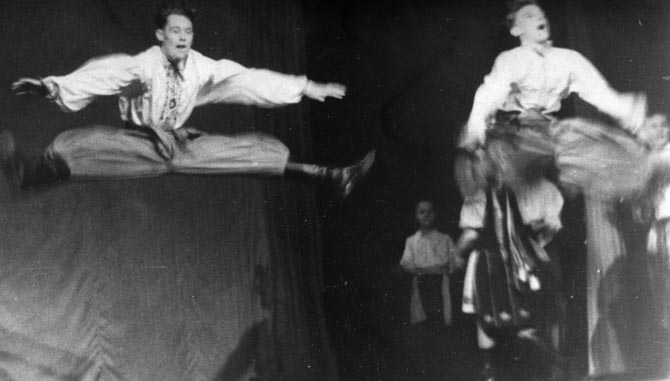

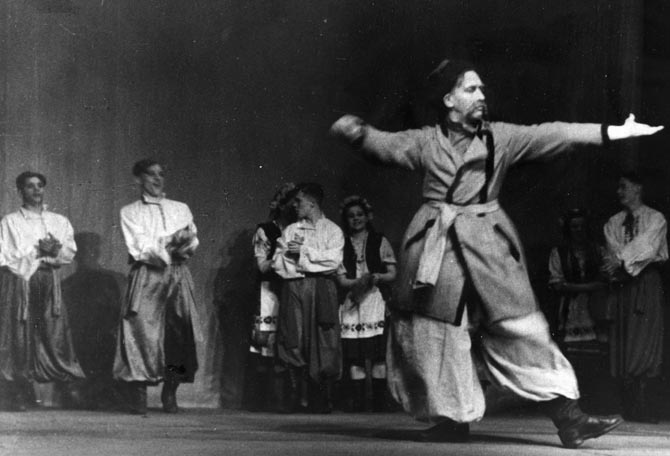

Продолжаю рассказ о развитии художественной самодеятельности по мере продвижения к окончанию училища. Воспитанники нашего выпуска приняли эстафетную палочку от своих предшественников и добились заметных успехов, особенно в танцевальном коллективе и драматическом кружке, в которых я участвовал. Репетировали и танцевали на сцене не только матросский танец, но и особенно нравившийся исполнителям и зрителям динамичный украинский гопак. Для выступлений на разных сценических площадках танцорам шили яркие красивые костюмы, соответствующие характеру танца."

"Солировали в танцевальных постановках обычно Юра Щеткин и Боря Пашков, очень способные молодые люди, участвовавшие одновременно в нескольких кружках и секциях. Партнёршами выступали девушки-сверстницы из подшефной школы №10. Кто занимался подбором девушек, я точно не знаю, видимо, руководители кружков. Нас обучала и ставила танцевальные сюиты средних лет небольшого роста Валентина Степановна Каргополова, которая на репетициях выжимала из нас все соки. Кроме упомянутой ранее Эллы Кулик, с нами танцевали Лариса Андрианова, Ира Коншина, Алла Сахновская, Нелли Северинова и другие, фамилии которых уже стёрлись из памяти. С некоторыми участницами самодеятельности сохранились дружеские отношения и после окончания училища. А Нелли Северинова стала женой нашего одноклассника – Виктора Борисова."

"Вершиной самодеятельного творчества нашего курса под занавес пребывания в нахимовском училище считаю постановку пьесы Бориса Лавренёва «За тех, кто в море». Ныне мало кто знает эту пьесу, да и вообще произведения Лавренёва, которые когда-то не сходили со сцены лучших театров страны. Для примера могу назвать хотя бы пьесу о революционном Кронштадте «Разлом», которая много лет с успехом шла в Ленинграде на сцене БДТ имени М.Горького в блистательном исполнении Полицеймако, Ольхиной и других актёров.

Написанная в 1945 году, и тоже на морскую тематику, как и «Разлом», пьеса «За тех, кто в море» стала особенно широко известна после выхода в 1947 году кинофильма режиссера А.Файнциммера на студии «Ленфильм» с участием М.Жарова и Карнович-Валуа. Пьеса о человеческих взаимоотношениях в боевом коллективе дивизиона морских охотников в период Великой Отечественной войны.

Руководитель драматического кружка Ф.В.Власов, не сомневаюсь, смотрел этот кинофильм, однако посчитал возможным сложную по исполнению драму поставить силами непрофессиональных актёров. За короткий период времени (в1951 г.) он сумел распознать и раскрыть актёрские способности исполнителей и создать спектакль, который понравился училищному зрителю. Главные роли исполняли, безусловно, одарённые ребята, и этим объяснялся успех пьесы. Моя оценка, положим, субъективна и с ней могут не согласиться одноклассники, однако, я рискну назвать тех, кто понравился больше. Это, прежде всего, Юра Щёткин, игравший командира дивизиона капитана 2 ранга Харитонова. Он был строг, но справедлив, что и соответствовало роли старшего по должности и званию начальника.

Фабула пьесы заключается в разрешении конфликта двух офицеров-командиров отрядов морских охотников. Для тех, кто не знаком с пьесой, кратко её суть в следующем. Наша авиация обнаружила в море подводную лодку противника. Обоим отрядам морских охотников приказано выйти в море, обнаружить и уничтожить подводную лодку. Каждый отряд действует самостоятельно. Обнаруживший врага первым, должен немедленно вызвать соседа на подмогу, и действовать совместно. Отряд, которым командовал капитан-лейтенант Боровский (его играл Пашков), обнаружил подводную лодку первым и принял решение атаковать самостоятельно. Соседнему отряду под командованием капитан-лейтенанта Максимова (его играл Юрий Герасимов) Боровский отправил радиограмму с ложными координатами нахождения противника. Цель Боровского - единолично добиться победы и, соответственно, славы. Чтобы замести следы подлога, Боровский исправил в бланке отправленной радиограммы координаты обнаруженной подводной лодки на фактические, воспользовавшись тем, что радист был ранен и потерял сознание. В результате отряд Максимова опоздал на подмогу соседу, отряд которого понёс неоправданные потери (один катер был потоплен появившейся авиацией противника). И первоначально во всех грехах был обвинён невинный Максимов. По ходу пьесы истина (подлог) раскрывается, и правда восторжествует. Как и во всяком классическом мужском конфликте, и здесь была замешана женщина. Чтобы найти её (Cherche la femme), любознательному читателю придётся прочесть всю пьесу."

Сцена из спектакля по пьесе Лавренева "За тех, кто в море". Артисты спектакля нахимовцы 4-го выпуска (слева направо): Щеткин Ю.Н., Герасимов Ю.В. и Пашков Б.И.

"Считаю, что Боря Пашков блестяще исполнил роль Боровского – главного «героя» пьесы. Особенно с пафосом он произносил небольшой монолог-тост «За славу»: «Давайте выпьем за славу! Да! За нашу офицерскую славу. Чудесная вещь – военная слава, товарищи! Нет ничего величавей её на свете и нет трудней подвига, чем тот, что ведёт к славе воина… . Тысячи проползают в войне ужами, и лишь немногим дано взлететь соколом. Слава капризна! За ней надо гнаться дерзко, упорно, уметь схватить за блестящие крылья, не осыпать с них радугу, не отдать никому… . Зато в славе бессмертие! Я умираю – имя моё живёт…! Это я понимаю. За славу!»

Выбор Бориса Пашкова на эту роль был, как говорится, попаданием в десятку. Роль соответствовала его характеру и в реальной жизни. Его оппонент и, безусловно, положительный герой пьесы капитан-лейтенант Максимов в исполнении Юры Герасимова выглядел несколько статично. Похоже, что и в настоящей жизни судьбы этих двух талантливых людей сложилась, как и на сцене. Герасимов до конца остался положительным героем, Пашков – так и не угнался за славой, и, к большому сожалению, рано канул в вечность бесславно."

На сцене школьница г. Риги Рита Исаева и нахимовец 4-го выпуска Молочников А.А.

"Неплохо дополняли ансамбль положительных героев Толя Пылёв, игравший призванного из запаса командира катера, бородатого балагура старшего лейтенанта Лишева и, конечно же, Молочников. Тот самый Молочников – душа компании в жизни и на сцене, не выпускавший из рук гитары. Он играл роль командира катера, цыгана по национальности, старшего лейтенанта Рекало. В упомянутом кинофильме эту роль блестяще сыграл актёр Сагал. Мне кажется, что Арон выглядел на нашей сцене не хуже. Именно устами Рекало давались точные характеристики основным действующим лицам пьесы. К примеру, он говорит о Боровском: «Пижонов не люблю! А Сашка – чистокровный пижон! Сам себе зеркалом служит и собой в себе же любуется. Форс в нём бродит…!» Характеристика не в бровь, а в глаз, и не только Боровскому, но и, частично, Пашкову. Арон Молочников – это человек с гитарой. Вот одна из его песен под гитару:

Вечер! В море катерки!

Дальняя дорога!

Не робейте моряки!

В-а-здушна-а-я тре-во-оо-га!

Песня, чайкою лети

На знакомые пути,

Да к земле родимой,

Под окно к любимой.

Эх, раз да про нас

Заводи, струна, рассказ!

Налетел девятый вал,

Буря ведьмой злится…

Тот, кто в море побывал,

Смерти не боится!

Эх, раз! Еще раз!

Еще много, много раз!

(Исполняется под звуки бомбёжки).

Мне досталась крохотная роль раненого моряка-радиста Апанасенко, который, в конечном итоге, помог вывести на чистую воду Боровского (Пашкова), и таким образом испортил ему военную карьеру. В училище же мы с Пашковым были приятелями, длительное время сидели за одной партой, поддерживали дружеские отношения и в дальнейшем. Роль же Иуды в его жизни сыграла казённо-бездушная действительность и злоупотребление спиртным. По ходу пьесы было и застолье, правда, без спиртного, а рюмки заполнялись лимонадом. Но закуска была натуральная - хворост (выпечное изделие в виде палочек из сдобного теста), приготовленный, полагаю, женой начальника клуба Л.А.Арефьева.

Сохранившийся в домашнем альбоме у одноклассника Толи Гулина буклет, посвященный этому спектаклю, позволяет безошибочно перечислить всех исполнителей этой пьесы. Перечисленные артисты учились в 9 классе.

Капитан 2 ранга Харитонов (командир дивизиона) – Ю.Щёткин.

Капитан 2 ранга Шубин (начальник штаба) – Л.Милов.

Капитан-лейтенант Максимов – Ю.Герасимов.

Капитан-лейтенант Боровский – Б.Пашков.

Инженер-капитан-лейтенант Клобуков – В.Душацкий.

Капитан медицинской службы Шабунина – Рита Исаева.

Старший лейтенант Лишев – А.Пылёв.

Старший лейтенант Рекало – А.Молочников.

Мичман Бутков – Владимир Яковлев.

Старшина 1 статьи Апанасенко – М.Агронский.

Старшина 1 статьи Бойко – Л.Малышев.

Софья Петровна (мать Харитонова) – Рая Чернова.

Актриса Горелова – Надя Данилова.

Художественный руководитель и постановщик – Ф.В.Власов.

Стрелковый парк.

По правде говоря, с годами однообразие казарменной жизни начало тяготить, окружавшая лента забора вызывала невольное раздражение. Выходы в город стали потребностью, как глоток свежего воздуха, и самоцелью, даже если конкретного дела в городе не было. Ходили в кино, реже – в театры и концертные залы, посещали танцевальные вечера в подшефной школе. Запомнился один из вечеров бального танца в великолепном дворцовом зале Рижского замка. (В наше время там размещался Дворец пионеров). Это был период непримиримой борьбы с тлетворным влиянием западной культуры, которая коснулась и сферы развлечения. На т.н. вечерах отдыха играли только бальные танцы, т.к. танго и фокстрот, как явно не отечественного происхождения, были в опале. Кое-где продолжали играть эти популярные танцы, называя их соответственно медленным или быстрым танцем.

Когда не было желания (чаще – денег, т.к. никакого денежного довольствия нахимовцы не получали) идти в кино или на танцы, просто гуляли по тенистым паркам и зелёным улицам-бульварам города. Парковая зона начиналась прямо от территории училища. Вышел через КПП, свернул влево, перешел через дорогу (бульвар Падомью), и ты на асфальтированных дорожках, вьющихся вдоль городского канала с мостиками и водопадами. Это - ближайший к училищу парк, где у мостика Агте несёт свою постоянную вахту фонтан-водомёт, построенный ещё в прошлом веке (1898 г.)."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru