–°—ā—Ä–į–Ĺ–į –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∑–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —ā—Ä–į—É—Ä. –í —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —á–Ķ—ā—č—Ä—Ď—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ä—č–≤–į—Ö –ľ–Ķ–∂–ī—É —ā—Ä–į—É—Ä–Ĺ—č–ľ–ł –ľ–Ķ–Ľ–ĺ–ī–ł—Ź–ľ–ł —Ä–į–ī–ł–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–≤–į–Ľ–ĺ –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ī—é–Ľ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł –ł –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ü–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –≤–ĺ—Ā–ļ—Ä–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 9 –ľ–į—Ä—ā–į –Ĺ–į –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī–ł. –ü–Ķ—Ä–Ķ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–į –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤–ĺ–∂–ī—Ź –ł –Ķ–≥–ĺ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł –Ī—č–Ľ–į –Ķ—Č—Ď –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł.

–í –Ņ–ĺ–Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ 10 –ľ–į—Ä—ā–į –≤ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ –≤–ĺ–∑–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –∑–į–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź. –ď–ĺ—ā–ĺ–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ā—Ā–ł–ł. –ß—É—ā—Ć –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–ĺ—Ź—ā —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—č. –í —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ—Ź –ĺ–Ī—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—Ā–Ķ–ľ –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–į–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ļ—ā–ł –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥—É—é –ľ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ĺ—Ā–ļ—É—é –ļ–ĺ–ľ–ł—Ā—Ā–ł—é –Ĺ–į –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā –≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ļ —Ā–Ľ—É–∂–Ī–Ķ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ļ–į—Ö. –≠–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—č —Ā–ī–į–Ľ –≤–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ł –Ī–Ķ–∑ –∑–į—ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ.

–í—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—Ź –ĺ –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ź—Ö —É—á—Ď–Ī—č –ł –Ī—č—ā–į, —Ź —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ —É–Ņ—É—Ā—ā–ł–Ľ –ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź—Ö –≤ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ –ł –ľ–ł—Ä–Ķ. –ö—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č –∂–ł–Ľ–ł –≤ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ –ł–∑–ĺ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–ł—Ä–Ķ, –≥–į–∑–Ķ—ā—č —á–ł—ā–į—ā—Ć –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–≥–ī–į. –Ě–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł –Ī—č–Ľ–ł —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č–Ķ –ł –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–Ķ. –ď–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–į –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł –•1–• —Ā—ä–Ķ–∑–ī –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł, –ĺ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ļ—Ä–į—ā–ļ–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć –≤ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–Ķ –Ņ–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ī–Ľ—Ź —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ (–į–≤—ā–ĺ—Ä –ú.–Ě.–ó—É–Ķ–≤. 2005 –≥–ĺ–ī). ¬ę–í –ĺ–Ī—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–Ķ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Č–į—é—Č–ł—Ö—Ā—Ź —Ä–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–Ļ 5 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 1952 –≥–ĺ–ī–į –Ĺ–į—á–į–Ľ —Ā–≤–ĺ—é —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –•1–• —Ā—ä–Ķ–∑–ī –í–ö–ü(–Ī). –í –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ļ–Ķ –ī–Ĺ—Ź —Ā—ä–Ķ–∑–ī–į —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č: –Ņ–ĺ–ī–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł—ā–ĺ–≥–ĺ–≤ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ä–į–∑—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö–ĺ–∑—Ź–Ļ—Ā—ā–≤–į –ł —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤ –Ņ–ĺ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É –Ņ—Ź—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–Ĺ–Ķ–ľ—É –Ņ–Ľ–į–Ĺ—É —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź –Ĺ–į 1951-1955 –≥–≥. –Ę–Ķ–ĺ—Ä–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā–ł–≤ —Ö–ĺ–∑—Ź–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź —Ā—ā—Ä–į–Ĺ—č –Ņ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–ł–Ľ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –ė.–í.–°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į ¬ę–≠–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—č —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł–∑–ľ–į –≤ –°–°–°–†¬Ľ, –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤ —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä–Ķ 1952 –≥–ĺ–ī–į‚Ķ¬Ľ. –≠—ā—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –ľ—č –ł –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ –ł–∑—É—á–į—ā—Ć –≤ –ļ—É—Ä—Ā–Ķ –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ-–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–ł–ł. –°—ä–Ķ–∑–ī —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤–Ĺ—Ď—Ā –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –£—Ā—ā–į–≤ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –í—Ā–Ķ—Ā–ĺ—é–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ö–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł (–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–ļ–ĺ–≤) –≤ –ö–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –Ņ–į—Ä—ā–ł—é –°–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –°–ĺ—é–∑–į (–ö–ü–°–°).

–ó–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ—č –≥–ĺ—Ä—č –ļ–Ĺ–ł–≥ –ĺ –ė.–í.–°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ī—č–Ľ–ł —É —Ä—É–Ľ—Ź –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–į. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–į –ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł –ú.–°.–ď–ĺ—Ä–Ī–į—á—Ď–≤–į, –ł –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ä–į–∑–≤–į–Ľ–į –°–°–°–† (1991 –≥.) –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –ł —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ł, –ł–∑–Ľ–į–≥–į—é—Č–ł–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ī–ł–≤–ĺ –ł –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ—č.

–í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ –ľ–į—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ĺ–ł—Ź –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ —ć–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ā—Ā–ł–ł –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ą–Ľ–ĺ—ā –Ĺ–į –Ņ—Ä–Ķ–ī—É—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–į–ľ–ľ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ľ–Ķ—ā–Ĺ—é—é –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ—É. –í–Ķ–∑–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā –≤ —ā–ĺ–≤–į—Ä–Ĺ—č—Ö –≤–į–≥–ĺ–Ĺ–į—Ö, –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ī–Ľ—Ź —ā—Ä–į–Ĺ—Ā–Ņ–ĺ—Ä—ā–ł—Ä–ĺ–≤–ļ–ł —Ā–ļ–ĺ—ā–į, —Ā–Ņ–į–Ľ–ł –Ĺ–į –≥–ĺ–Ľ—č—Ö –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į—Ä–į—Ö. –Ě–Ķ –ĺ–Ī–ĺ—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ą—É–∑–į: –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł–∑ –Ľ–Ķ–∂–į–≤—ą–ł—Ö –Ĺ–į –≤–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–ł—Ö –Ĺ–į—Ä–į—Ö –Ĺ–ĺ—á—Ć—é –ĺ–Ī–ĺ—Ā—Ā–į–Ľ—Ā—Ź –ł —É—Ā—ā—Ä–ĺ–ł–Ľ –ľ–ł–Ĺ–ł –Ņ–ĺ—ā–ĺ–Ņ. –°–Ņ–į–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–ł–∂–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–ī–į–≤—ą–ł–Ķ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–ł–Ľ–ł –Ī–Ķ–ī–ĺ–Ľ–į–≥–Ķ –≤–∑–Ī—É—á–ļ—É. –ö—ā–ĺ –Ī—č–Ľ –≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ź, —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –Ĺ–ĺ –∑–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —Ā–Ľ—É—á–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł –≤ –ļ–į–∑–į—Ä–ľ–Ķ, –≥–ī–Ķ —Ā–Ņ–į–Ľ–ł –Ĺ–į –ī–≤—É—Ö—ä—Ź—Ä—É—Ā–Ĺ—č—Ö –ļ–ĺ–Ļ–ļ–į—Ö. –°–ĺ—Ā—ā–į–≤ –ī–≤–ł–≥–į–Ľ—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑ –ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ļ, –ł —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ—č —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–Ķ–≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–Ķ —Ā–ĺ–Ņ–ļ–ł, –Ņ–ĺ–ļ—Ä—č—ā—č–Ķ —Ā–Ĺ–Ķ–≥–ĺ–ľ. –í –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ —Ā–Ĺ–Ķ–≥–į –ī–į–≤–Ĺ–ĺ —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ, –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –∂–Ķ –≤–Ķ—Ā–Ĺ–į –Ķ—Č—Ď —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—Ā—ā—É–Ņ–į–Ľ–į –≤ —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ—Ä–į–≤–į. –≠—ą–Ķ–Ľ–ĺ–Ĺ –ľ–ł–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ –ú—É—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ –ł —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ī–≤–į —á–į—Ā–į –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –≤–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł

–Ě–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —á–į—Ā–į –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–Ķ—ą–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī —Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–ľ –ī–ĺ –Ņ—Ä–ł—á–į–Ľ–į, –ī–į–Ľ–Ķ–Ķ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–ł–Ĺ—É—ā –Ĺ–į –Ī—É–ļ—Ā–ł—Ä–Ķ, –ł –Ĺ–į—ą–į –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–į –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —á—Ä–Ķ–≤–Ķ –≥–ł–≥–į–Ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź, —Ā—ā–ĺ—Ź–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į —Ä–Ķ–Ļ–ī–Ķ. –í—Ā—Ź —Ä–ĺ—ā–į –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ (–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ 100 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ) —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –ļ—É–Ī—Ä–ł–ļ–Ķ —Ā –ī–≤—É—Ö—ä—Ź—Ä—É—Ā–Ĺ—č–ľ–ł —Ā—ā–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į—Ä–Ĺ—č–ľ–ł –ļ–ĺ–Ļ–ļ–į–ľ–ł –ł —Ä—É–Ĺ–ī—É–ļ–į–ľ–ł –ī–Ľ—Ź –≤–Ķ—Č–Ķ–Ļ.

–ü—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–į –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ—É—Ä—Ā–į –Ņ—Ä–Ķ–ī—É—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ–į –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź —É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź –ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ī—Ź–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤ –ł –ł–∑–ĺ–Ī–ł–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ–į: –ī–Ķ–∂—É—Ä—Ā—ā–≤–į–ľ–ł, —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–≥–į–ľ–ł, –Ņ—Ä–ł–Ī–ĺ—Ä–ļ–į–ľ–ł, —Ā—ā–ł—Ä–ļ–į–ľ–ł –ł —ā.–Ņ. –ü–ĺ–Ľ—Ć–∑—č –ĺ—ā —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł –Ī—č–Ľ–ĺ –ľ–į–Ľ–ĺ, –ļ–į–ļ, –≤–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –ł –ĺ—ā —ć—ā–ĺ–Ļ –ľ–į—Ö–ł–Ĺ—č ‚Äď –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā—Ć—é —Ā—ā–ĺ—Ź–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į –ī–≤—É—Ö –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö –Ī–ĺ—á–ļ–į—Ö –≤ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ —É–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ–ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī—É—Ö—ā—č. –ó–į –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü –Ņ—Ä–Ķ–Ī—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—é –Ĺ–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į –≤ –ľ–ĺ—Ä–Ķ, –∑–į—ā–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –∑–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ —á–ł—Ā—ā–ļ–ł –ļ–į—Ä—ā–ĺ—Ą–Ķ–Ľ—Ź –ī–Ľ—Ź –≤—Ā–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—č –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ī–Ķ–∂—É—Ä—Ā—ā–≤–į (–ī–Ķ–∂—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ). –ú–į–Ļ ‚Äď –ł—é–Ĺ—Ć ‚Äď —Ä–į—Ā—Ü–≤–Ķ—ā –Ī–Ķ–Ľ—č—Ö –Ĺ–ĺ—á–Ķ–Ļ –Ĺ–į –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ķ: —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ —Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā –ļ—Ä—É–≥–Ľ—č–Ķ —Ā—É—ā–ļ–ł, –Ľ–ł—ą—Ć –≤ –Ĺ–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ —á–į—Ā—č –Ņ—Ä–ł–Ī–Ľ–ł–∂–į—Ź—Ā—Ć –ļ –≥–ĺ—Ä–ł–∑–ĺ–Ĺ—ā—É, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į—Ö–ĺ–ī—Ź –∑–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ. –¶–Ķ–Ľ—č–ľ –≤–∑–≤–ĺ–ī–ĺ–ľ –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ —Ā–ł–ī–ł–ľ —Ā –Ĺ–ĺ–∂–į–ľ–ł –Ĺ–į —ą–ļ–į—Ą—É—ā–Ķ –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á–į–Ĺ–į —Ā –≤–ĺ–ī–ĺ–Ļ, –ļ—É–ī–į –Ī—Ä–ĺ—Ā–į–Ķ–ľ –ĺ—á–ł—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—Ą–Ķ–Ľ—Ć. –ö—Ä—É–≥–ĺ–ľ –≤–ĺ–ī–į –ł —Ā–ĺ–Ņ–ļ–ł –Ĺ–į —Ą–ĺ–Ĺ–Ķ —Ź—Ä–ļ–ĺ –≥–ĺ–Ľ—É–Ī–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–Ī–į. –Ě–Ķ–Ņ—Ä–ł–≤—č—á–Ĺ–į –Ĺ–ĺ—á–Ĺ–į—Ź —ā–ł—ą–ł–Ĺ–į, –Ľ–ł—ą—Ć –ł–∑—Ä–Ķ–ī–ļ–į –Ĺ–į—Ä—É—ą–į–Ķ–ľ–į—Ź –ļ—Ä–ł–ļ–į–ľ–ł –Ņ–ĺ–≤–∑–ī–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł—Ö –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—č—Ö —á–į–Ķ–ļ. –ē—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–≥–ł, –ī–Ĺ—Ď–ľ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź—ā –ĺ—ā–ĺ—Ā–Ņ–į—ā—Ć—Ā—Ź.

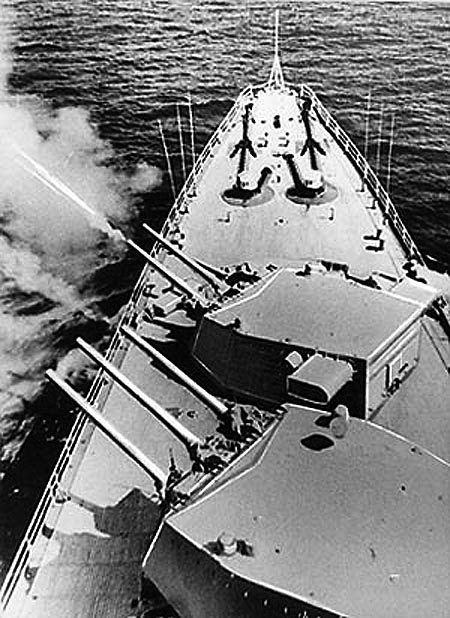

–ö—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č —Ä–į—Ā–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ—č –Ņ–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ –Ī–ĺ–Ķ–≤—č–ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–ľ –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź ‚Äď –ĺ—ā —ā—Ä—é–ľ–ĺ–≤ –ī–ĺ –ö–Ē–ü (–ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–Ĺ–ĺ- –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—Ā—ā), –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ—Ā—Ź –Ĺ–į–ī –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ —Ä—É–Ī–ļ–ĺ–Ļ. –ē—Č–Ķ –≤ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ—č —Ā —ā–į–ļ—ā–ł–ļ–ĺ-—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź, —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ–ł –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä –≤ –Ĺ–į—ā—É—Ä–Ķ. –ö—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä ¬ę–Ė–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ź–ļ–ĺ–≤¬Ľ –Ī—č–Ľ –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ņ—Ź—ā–ł –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –Ľ—Ď–≥–ļ–ł—Ö –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į 68-–ö (—ā–ł–Ņ–į ¬ę–ß–į–Ņ–į–Ķ–≤¬Ľ), –∑–į–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ 1939-1940 –≥–≥., –ł –ī–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –Ĺ–į —Ā—ā–į–Ņ–Ķ–Ľ—Ź—Ö –∑–į–≤–ĺ–ī–ĺ–≤ –≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ –ł –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–Ķ. –í–ĺ–ī–ĺ–ł–∑–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ķ 14100 —ā., —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–į—Ź 32 —É–∑–Ľ–į. –ú–ĺ—Č–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ł–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–ł 110 —ā—č—Ā.–Ľ.—Ā., –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ľ–į–≤–į–Ĺ–ł—Ź 5500 –ľ–ł–Ľ—Ć, –į–≤—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć 30 —Ā—É—ā–ĺ–ļ, –ī–Ľ–ł–Ĺ–į 199 –ľ., —ą–ł—Ä–ł–Ĺ–į 18,7, –ĺ—Ā–į–ī–ļ–į 6,9. –í–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ: 12—Ö152 –ľ–ľ. –ě—Ä—É–ī–ł–Ļ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į–Ľ–ł–Ī—Ä–į (4 –Ī–į—ą–Ĺ–ł –ú–ö-5 –Ņ–ĺ 3 –ĺ—Ä—É–ī–ł—Ź –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ļ), 8 —Ā–Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö 100-–ľ–ľ —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ—É—ą–Ķ–ļ, 14 —Ā–Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö 37-–ľ–ľ –∑–Ķ–Ĺ–ł—ā–Ĺ—č—Ö –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ĺ–≤. –≠–ļ–ł–Ņ–į–∂ 1200 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ.

–°–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ī–ĺ–Ķ–≤—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į —Ā —ā–į–ļ–ł–ľ —Ä–į—Ā—á—Ď—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –∑–į –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü —É—Ā–Ņ–Ķ—ā—Ć –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł –Ī–ĺ–Ķ–≤—č–ľ–ł —á–į—Ā—ā—Ź–ľ–ł –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź, —ā.–Ķ. –Ĺ–į –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć 2-3 –ī–Ĺ—Ź. –ü—Ä–į–≤–ī–į, –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä—č –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–į —Ā —Ā–ĺ—ā–Ĺ—Ź–ľ–ł –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ł –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–į–ľ–ł –Ī–ĺ–Ķ–≤—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤ –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł, –Ĺ–į–Ņ–ł—á–ļ–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–Ļ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ–ĺ–Ļ, –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ł —ć—ā—É –∑–į–ī–į—á—É –Ĺ–Ķ–≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–ľ–ĺ–Ļ. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ, –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ł—Ö –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ—č—Ö –∑–į–ī–į–Ĺ–ł–Ļ –Ņ–ĺ –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ľ–ł. –ö —ā–ĺ–ľ—É –∂–Ķ, –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–į–ľ –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź –ł –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į–ľ –Ī–ĺ–Ķ–≤—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–≥–ī–į –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–į–ľ–ł. –Ě–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—é –ī–į–∂–Ķ, –Ī—č–Ľ –Ľ–ł —Ö–ĺ—ā—Ć –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –∑–į—á—Ď—ā –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł.

–í –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –ī–Ĺ–ł –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ł –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł–∑ –ļ–ĺ—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ď–ß-5. –ö–ĺ—ā—Ď–Ľ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ, –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–ł–≤–į—Ź –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ—É—é –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–į –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–Ķ. –ü—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ—Ć –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ī—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī—č–Ľ –ī–į–Ľ—Ď–ļ –ĺ—ā –ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–ł –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź, –ī–į –ł –Ĺ–Ķ–Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ņ—É—Ā–ļ–į—ā—Ć –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –ī–ĺ –ĺ–≥–Ĺ–Ķ–ī—č—ą–į—Č–Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ—ā–Ľ–į. –Ě–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–į–∂–į –ī–į–∂–Ķ –ĺ —ā–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ–Ņ–į—Ā—ā—Ć –≤ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—Ā—ā –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –ü—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ī–ĺ–∂–ł–ī–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —ą–Ķ–Ľ –Ĺ–į —Ā–ľ–Ķ–Ĺ—É –ļ–ĺ—á–Ķ–≥–į—Ä–į –ł —Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā—Ć –∑–į –Ĺ–ł–ľ. –ß–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ö–ł—ā—Ä–ĺ—É–ľ–Ĺ—É—é —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—É —Ā–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ķ–ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–ĺ—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –Ě–ł–ļ—ā–ĺ —ā–į–ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –Ĺ–Ķ –∂–ī–į–Ľ. –ě—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į—é—Ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—É—ā—Ď–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—á–Ķ–≥–į—Ä–ļ–Ķ –ł –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é, —á—ā–ĺ –ł–∑—É—á–į—ā—Ć —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į –ļ–ĺ—ā–Ľ–į –≤ —ā–į–ļ–ł—Ö —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź—Ö –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ. –Ē–≤–ĺ–Ķ –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤-–ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—é—ā –∑–į –Ņ—Ä–ł–Ī–ĺ—Ä–į–ľ–ł –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ļ–ĺ—ā–Ľ–į –ł –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –ľ–į–Ĺ–ł–Ņ—É–Ľ–ł—Ä—É—é—ā –≤–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ź–ľ–ł —Ą–ĺ—Ä—Ā—É–Ĺ–ĺ–ļ, —Ä–Ķ–≥—É–Ľ–ł—Ä—É—Ź –Ņ–ĺ–ī–į—á—É –ľ–į–∑—É—ā–į. –ö–ĺ—Ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į—Ź –Ĺ–į –≥–ĺ—Ä—Ź—Č–ł–Ķ —Ą–į–ļ–Ķ–Ľ—č, –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ł–Ľ–ł—á–ł—Ź –ĺ–Ī—Ö–ĺ–∂—É –ī–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–Ĺ—č–Ķ –∑–į–ļ—É—ā–ļ–ł –Ĺ–ł–∂–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —ć—ā–į–∂–į —Ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–ľ —É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–ĺ—ā–Ľ–ĺ–ľ. –ó–į—ā–Ķ–ľ, –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–į–∑–ļ–Ķ –∂–Ķ—Ā—ā–ĺ–ľ —Ä—É–ļ–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤, –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į—é—Ā—Ć –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ —ā—Ä–į–Ņ–į–ľ –Ĺ–į —Ā–į–ľ—É—é –≤–Ķ—Ä—Ö–ĺ—ā—É—Ä—É –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į—é—Ā—Ć –Ĺ–į –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–į—Ď–Ľ–į—Ö, –ł –Ņ—č—ā–į—é—Ā—Ć —á–ł—ā–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ł–Ĺ–Ķ—Ā—Ď–Ĺ–Ĺ—É—é —Ā —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥—É –Ņ–ĺ–ī –ĺ–≥–Ľ—É—ą–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ä—Ď–≤ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ —ā—É—Ä–Ī–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ź—ā–ĺ—Ä–į. –° –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–≤—č—á–ļ–ł –∑–≤–ĺ–Ĺ –≤ —É—ą–į—Ö –ł –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ľ—É—Ö —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ—Ź—é—ā—Ā—Ź –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ł—Ö —á–į—Ā–ĺ–≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—é—Č–Ķ–Ļ –ļ–ĺ—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ. –ó–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—č, –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—č –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–ĺ–≤-–ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–≤—Ď–Ľ —ć–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ł—é –ī–Ľ—Ź –≤—Ā–Ķ—Ö –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ –Ņ–ĺ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–ľ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–ł –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź. –Ē–Ľ—Ź –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —ā–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–ł—ā—Ć —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł –Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į —Ä–ĺ—ā—č, –į –ĺ–Ņ—č—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ.

–Ě–Ķ–∑–į–ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ī–ĺ –ĺ—ā—ä–Ķ–∑–ī–į —Ā –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł —Ü–Ķ—Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ–ł–ł –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–ł –ď–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—É—é—Č–Ķ–≥–ĺ –í–ú–° –į–ī–ľ–ł—Ä–į–Ľ–į —Ą–Ľ–ĺ—ā–į –Ě.–ď.–ö—É–∑–Ĺ–Ķ—Ü–ĺ–≤–į. –í—č—Ā–ĺ–ļ–ł–Ļ —Ā—ā–į—ā–Ĺ—č–Ļ –į–ī–ľ–ł—Ä–į–Ľ –Ī–ĺ–ī—Ä–ĺ –Ņ–ĺ–ī–Ĺ—Ź–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ –Ņ–į—Ä–į–ī–Ĺ–ĺ–ľ—É —ā—Ä–į–Ņ—É –Ĺ–į –Ī–ĺ—Ä—ā –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–į ¬ę–Ė–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ź–ļ–ĺ–≤–į¬Ľ –ł –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –≤–ī–ĺ–Ľ—Ć —Ā—ā—Ä–ĺ—Ź –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–į.

–ó–į–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź —Ā—Ä–ĺ–ļ –Ņ—Ä–Ķ–Ī—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–Ķ. –í—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–ł —ā—Ź–Ĺ—É–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—č—á–į–Ļ–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ĺ–ł–∑–ļ–ł–ľ –ö–ü–Ē, —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–ľ—č–ľ, —Ä–į–∑–≤–Ķ —á—ā–ĺ, —Ā –ö–ü–Ē –Ņ–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ł–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–ł. –°–Ľ—É–∂–Ī–į –Ĺ–į –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–į—Ö –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ —á—Ď—ā–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ļ–į–∑–į—Ä–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–Ķ–∑–ī—É—ą–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, –ļ–į–ļ –Ī—Ä–ĺ–Ĺ—Ź —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ–Ľ–į–≤—É—á–Ķ–Ļ –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ—Ā—ā–ł. –ö—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č-–Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ–į–Ĺ—ā—č –ľ–Ľ–į–ī—ą–Ķ–≥–ĺ –ļ—É—Ä—Ā–į –Ī—č–Ľ–ł –ł–Ĺ–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ —ā–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ –ī–į—Ä–ľ–ĺ–≤–į—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—á–į—Ź —Ā–ł–Ľ–į.

–Ě–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü, —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –Ņ–ĺ—Ā–į–ī–ļ–į –≤ —ā–ĺ–≤–į—Ä–Ĺ—č–Ķ –≤–į–≥–ĺ–Ĺ—č. –í –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ĺ–ļ –ĺ—ā –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—č –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–į –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –≤–∑–≤–ĺ–ī –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –Ņ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –Ī–ĺ—á–ļ–Ķ —Ā–Ķ–Ľ—Ć–ī–ł –ĺ—ā–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–į. –ó–į–Ī—č–Ľ —É–Ņ–ĺ–ľ—Ź–Ĺ—É—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –ļ—Ä–Ķ–Ļ—Ā–Ķ—Ä–Ķ —Ā—č—ā–Ĺ–ĺ –ł –≤–ļ—É—Ā–Ĺ–ĺ. –ó–į–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į–Ķ–ľ—č–Ķ –≤ –ļ–ĺ—ā–Ľ—č –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā—č –Ī—č–Ľ–ł –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–į, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ł –ł–ľ–Ņ–ĺ—Ä—ā–Ĺ—č–Ķ, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, —Ā–≤–Ķ–∂–Ķ–ľ–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ĺ–Ķ –ľ—Ź—Ā–ĺ –ł–∑ –ī–į–Ľ—Ď–ļ–ĺ–Ļ –ź—Ä–≥–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ—č. –ú–į—Ä–ļ–ł—Ä–ĺ–≤–ļ—É –Ĺ–į –ľ—Ź—Ā–Ķ —Ź –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ, —É—á–į—Ā—ā–≤—É—Ź –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ –ī–Ķ–∂—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ä–į–∑–≥—Ä—É–∑–ļ–Ķ —ā–ĺ–≤–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–į–≥–ĺ–Ĺ–į –≤ –ú—É—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–Ķ. –ě—ā–ļ—Ä—č—ā–į—Ź –Ī–ĺ—á–ļ–į —Ā —Ā–Ķ–Ľ—Ď–ī–ļ–ĺ–Ļ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–į –Ĺ–į –Ņ–į–Ľ—É–Ī–Ķ –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –ļ–į–ľ–Ī—É–∑–į –ł –Ī—č–Ľ–į –ī–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–Ĺ–į –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–į–ľ –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź.

–í –Ņ—É—ā–ł —Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–į –Ņ–ĺ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ –ļ—Ä–į—Ź–ľ –ö–į—Ä–Ķ–Ľ–ł–ł —Ā–Ķ–Ľ—Ď–ī–ļ–į –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ: –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć –Ķ–Ľ–ł —Ā–į–ľ–ł, –Ĺ–ĺ –ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ–ł –Ĺ–į –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–į—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–ł. –í –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ, –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł –≤–į—Ä—Ď–Ĺ—č–Ļ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—Ą–Ķ–Ľ—Ć.

–ü–Ķ—Ä–≤—č–Ļ –≥–ĺ–ī –ĺ–Ī—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ 1-–ĺ–ľ –Ď–į–Ľ—ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–ľ –í–í–ú–£ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ľ. –Į –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł–ł —ā–Ķ—Ö, –ļ—ā–ĺ –Ņ–ĺ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–į–ľ –ľ–Ķ–ī–ļ–ĺ–ľ–ł—Ā—Ā–ł–ł –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ –ī–Ľ—Ź —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ļ–į—Ö. –Į –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤–Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤–ł–ł –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ľ–Ķ–ī–ł–ļ–ĺ–≤, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –≤ —ā–Ķ –≥–ĺ–ī—č —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ. –í—Ä–į—á–ł, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ–ł —ą—É–ľ –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į –ł –Ĺ–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≤—č–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ä–ī–ł–ļ—ā. –ė–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ą—É–ľ–į –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –ī–į –ł –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ä—É–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ĺ—č–Ĺ–Ķ. –Į –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –≤ –†–ł–≥–Ķ —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –ī–≤–Ķ –į—ā–į–ļ–ł –Ĺ–į —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ: –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź –Ī—č–Ľ–į —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–į —Ā –ĺ–Ī–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ä–Ķ–≤–ľ–į—ā–ł–∑–ľ–į (–Ņ–ĺ –ľ–ĺ–Ķ–ľ—É –ī–ł–į–≥–Ĺ–ĺ–∑—É) –ł –≤—ā–ĺ—Ä–į—Ź ‚Äď —Ä–į—Ā—ą–ł—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –∂–Ķ–Ľ—É–ī–ĺ—á–ļ–ĺ–≤ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į –≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ —Ą–ł–∑–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≥—Ä—É–∑–ļ–ł. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –ł –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č —ą—É–ľ –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į —Ą–ł–ļ—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –≤—Ā–Ķ –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ—Ä–į–Ņ–Ķ–≤—ā—č.

–í—Ā—ā–į–Ľ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā –ĺ –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–Ļ —É—á—Ď–Ī–Ķ. –í—Ā–Ķ–ľ –ĺ—ā–Ī—Ä–į–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–į–ľ (–į –ł—Ö –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ) –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł —ć—ā–ĺ—ā –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā —Ä–Ķ—ą–į—ā—Ć —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ, –Ĺ–ĺ –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—á–Ĺ—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ķ–ľ—č—Ö —É—á–ł–Ľ–ł—Č –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –í–ł–ī–ł–ľ–ĺ, –Ņ—Ä–ł –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ļ—á–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ—Ā—ā–ł—Ā—Ć –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ķ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ –∑–į–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –£–≤–ĺ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –∑–į–Ņ–į—Ā –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł, —ā.–ļ. –≤—Ā–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ—č –≥–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ľ—Ź —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č –Ĺ–į –Ĺ–į–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –ļ–ĺ—Ä–į–Ī–Ľ—Ź—Ö. –Į –Ī—č–Ľ –≤ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –∑–į—ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł, —ā.–ļ. –Ņ–ĺ—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā –ļ–Ķ–ľ. –Ě–Ķ –Ņ–ĺ–Ļ–ī—É –∂–Ķ —Ź –ļ –Ĺ–į—á—Ą–į–ļ—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł–ī–Ķ–Ľ, –ł–Ľ–ł –ļ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä—É —Ä–ĺ—ā—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –≤—č—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ļ–ĺ–Ķ–ļ –≤ —Ā–Ņ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł–ł. –ö —ā–ĺ–ľ—É –∂–Ķ —Ź –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ—Ā—ā–ł –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–Ī—Ä–į—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –ļ–ĺ–ľ—É-–Ľ–ł–Ī–ĺ –ł–∑ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ. –Ě–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ —ć—ā–ĺ–ľ—É –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—É —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –í–ł–ī–ł–ľ–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ł–∑–Ī–į–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā —Ä–Ķ–∂–ł–ľ–į –Ď–Ķ–ļ–ļ–į—Ä–Ķ–≤–ł—á–į, –Ī—č–Ľ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤ –Ķ—Ö–į—ā—Ć –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī –ł –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ķ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ (—Ā–≤–ĺ—Ď –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ł—Ā–ļ–į—ā—Ć —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –Ņ–ĺ –ī—É—ą–Ķ –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ —Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć), –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ú.–í.–§—Ä—É–Ĺ–∑–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ, –Ņ–ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ—É –ĺ–Ī—Č–Ķ–ľ—É –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, –ī–Ķ—Ä–∂–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–į–Ľ–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ł—Ā—Ü–ł–Ņ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ.

–ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–ļ—É—Ä—Ā–Ĺ–ł–ļ–ł –©—Ď—ā–ļ–ł–Ĺ –ģ.–Ě. –ł –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–≤ –í.–§.(—Ā–Ņ—Ä–į–≤–į).

–í—č—Ä—É—á–ł–Ľ, –ļ–į–ļ —á–į—Ā—ā–ĺ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā, —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ. –ö–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–ĺ—ą–Ķ–Ľ —ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č –Ņ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā—á–į—Ā—ā—Ć—é –ł–∑ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–į –ģ—Ä–į –©—Ď—ā–ļ–ł–Ĺ –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –Ņ–ĺ–Ķ—Ö–į—ā—Ć –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –≤ –ö–į–Ľ–ł–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī (–Ī—č–≤—ą–ł–Ļ –ö–Ķ–Ĺ–ł–≥—Ā–Ī–Ķ—Ä–≥), –≥–ī–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ –í–í–ú–£. –ě–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ–ľ—Ć—Ź –∂–ł–≤—Ď—ā –≤ –ö–į–Ľ–ł–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ, –į –ĺ—ā–Ķ—Ü ‚Äď –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā—Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ –≤ –∑–≤–į–Ĺ–ł–ł –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ĺ–į 1 —Ä–į–Ĺ–≥–į —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā –≤ –Ď–į–Ľ—ā–ł–Ļ—Ā–ļ–Ķ. –Į –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī–Ķ–∑ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ī–į–Ĺ–ł–Ļ –ł –≤–Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤–ł–ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ľ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–ľ.

–í –ľ–ĺ—Ď–ľ –ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–Ķ–ľ –į–Ľ—Ć–Ī–ĺ–ľ–Ķ —ć—ā–į —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—Ź —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ī—É–ī–Ĺ–Ķ–Ļ 1-–≥–ĺ –Ď–į–Ľ—ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –í–í–ú–£ –≤ 1952/1953 —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ –≥–ĺ–ī—É. –°–Ĺ–ł–ľ–ĺ–ļ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ –≤–ĺ –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–ľ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—ā—É—Ä—č –Ĺ–į –°–į–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —É–Ľ–ł—Ü–Ķ. –ö—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā—č –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ—É—Ä—Ā–į (–ĺ–ī–Ĺ–į –≥–į–Ľ–ĺ—á–ļ–į –Ĺ–į —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ–ļ–Ķ) –Ņ—Ä–ł–Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–į –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–į–∂ –Ņ—Ä–ł –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–ł –≤ –ī–Ķ–∂—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≥–į—Ä–Ĺ–ł–∑–ĺ–Ĺ–į –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į. (–ü–į—Ä–į–ī–ĺ–ļ—Ā—č –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č: —Ü–Ķ–Ľ–Ķ—Ā–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ–Ķ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä—É –ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—ā—É—Ä—č –Ņ—Ä–ł–Ķ—Ö–į—ā—Ć –≤ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ, —á–Ķ–ľ –ĺ—ā—Ä—č–≤–į—ā—Ć —Ä–ĺ—ā—É –ļ—É—Ä—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ĺ—ā –∑–į–Ĺ—Ź—ā–ł–Ļ –ł –Ņ—Ä–ł–≥–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ĺ–į 10-–ľ–ł–Ĺ—É—ā–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä –≤ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į).

–°–Ľ–Ķ–≤–į –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–ĺ. –Ě–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–ľ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ: –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā –§—Ä–Ķ–Ĺ–ļ, –ģ—Ä–ł–Ļ –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤, –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä –Ē–ĺ–Ī—Ä—Ź–ļ–ĺ–≤, –ģ–Ľ–ł–Ļ –°–ł–Ľ–į–Ĺ—ā—Ć–Ķ–≤, –ľ–ĺ—Ź –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į –Ĺ–į –Ņ–Ľ–Ķ—á–Ķ —É –°–ł–Ľ–į–Ĺ—ā—Ć–Ķ–≤–į, –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č –ė–≥–ĺ—Ä—Ź –Ě–ĺ—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤–į (–ł–∑ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ä—Ź–ī–į), –ď–į—Ä—Ä–ł –õ–ĺ–Ļ–ļ–ļ–į–Ĺ–Ķ–Ĺ, –ė–≤–į–Ĺ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä –Ď—É–Ľ—č–Ĺ–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤ (–Ņ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ, –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī –≤ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č –Ĺ–į –Ę–ě–§–Ķ). –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī.1952/1953 –≥.

–ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł.

–Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–≤ –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ł—á, –§—Ä–Ķ–Ĺ–ļ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, –Ē–ĺ–Ī—Ä—Ź–ļ–ĺ–≤ –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á, –°–ł–Ľ–į–Ĺ—ā—Ć–Ķ–≤ –ģ–Ľ–ł–Ļ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–≤–ł—á, –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –ė–≤–į–Ĺ –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á - –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ–ł –†–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į 1952 –≥.

–ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤ –ģ—Ä–ł–Ļ –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ –†–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į 1952 –≥.

–õ–Ķ–Ī–Ķ–ī—Ć–ļ–ĺ –í.–ď. –í–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ī–ĺ–Ľ–≥—É. –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ļ–ĺ-—Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ. - –°–ü–Ī: "–†–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ", 2005.

–Ě–į—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ł –ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī—É –≤ –ė–Ĺ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ–∑–ł—é. –í–Ĺ–ĺ–≤—Ć –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į –ļ–į–ī—Ä–ĺ–≤. –í–ł–ī–ł–ľ—č—Ö –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –ī–Ľ—Ź —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ī—č –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ, –Ĺ–ĺ –ľ—č –∑–Ĺ–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā, —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ĺ–į –ł –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä —ā—Č–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É—é—Č–ł–ľ–ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į–ľ–ł. –í —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā –Ľ–ĺ–ī–ļ–ł —É—ą–Ķ–Ľ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä –ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ-—ā–ĺ—Ä–Ņ–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā –ď. –ú. –Ę—Ä–ĺ—Ą–ł–ľ–ĺ–≤, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ –ľ—č –∑–į —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—É—é —Ā–Ľ—É–∂–Ī—É –Ĺ–Ķ –ĺ–ī–ł–Ĺ ¬ę–Ī–į—á–ĺ–ļ –ļ–į—ą–ł —Ā—ä–Ķ–Ľ–ł¬Ľ. –ě–Ĺ —Ā—ā–į—ā —Ą–Ľ–į–≥–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–ľ 52 –ī–ł–≤–ł–∑–ł–ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ĺ–ļ. –°–Ľ—É–∂–Ī—É –ĺ–Ĺ –∑–Ĺ–į–Ľ, –ł–ľ–Ķ–Ľ –Ī–ĺ–≥–į—ā—č–Ļ –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ĺ–Ņ—č—ā –Ņ–Ľ–į–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–ĺ—Ä–Ņ–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź. –í–Ĺ–ĺ–≤—Ć –ľ—č –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā –Ĺ–ł–ľ –≤ 1965 –≥–ĺ–ī—É –Ņ—Ä–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –≤ –í–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ—É—é –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—é –ł –∑–į—ā–Ķ–ľ —É—á–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –Ĺ–Ķ–Ļ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ł –Ĺ–į —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö —Ą–į–ļ—É–Ľ—Ć—ā–Ķ—ā–į—Ö. –í–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –ď. –ú. –Ę—Ä–ĺ—Ą–ł–ľ–ĺ–≤–į –Ņ—Ä–ł—ą–Ķ–Ľ –Ĺ–į—ą –∂–Ķ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä —ā–ĺ—Ä–Ņ–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤ –ģ—Ä–ł–Ļ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–ł—á. –ó–į –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ—Ä–Ķ–Ī—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –Ľ–ĺ–ī–ļ–Ķ –ĺ–Ĺ –∑–į—Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—č–ľ –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–ĺ–ľ, —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –ł –∑–į–Ī–ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č–ľ –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ, –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ—č–ľ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ –ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–ľ —ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č–Ķ–ľ...

–ß–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ā—É—ā–ļ–ł –ļ 10 —á–į—Ā–į–ľ —É—ā—Ä–į —Ź –Ņ—Ä–ł–Ī—č–Ľ –≤ 153 –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—É –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ĺ–ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ľ –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ĺ I —Ä–į–Ĺ–≥–į –ú–ł–Ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ–≤ –í.–ü. –ü–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į—Ź—Ā—Ć –Ņ–ĺ –Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł—Ü–Ķ –Ĺ–į —ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ļ —ć—ā–į–∂ –≤ –ļ–į–Ī–ł–Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥–į, —Ź –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤—Ü–į –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ĺ–ī–ļ–Ķ ¬ę–°-91¬Ľ –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ĺ–į 3 —Ä–į–Ĺ–≥–į –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤–į –ģ.–ú., –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ą–Ľ–į–≥–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č. –ú—č –ĺ–Ī–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć.

‚ÄĒ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ķ–≤–ł—á, –ļ–į–ļ–ł–ľ–ł —Ā—É–ī—Ć–Ī–į–ľ–ł –ļ –Ĺ–į–ľ?

‚ÄĒ –ö –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥—É. –õ–ł—Ā—ā—č –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā—č–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į –ī–ĺ–Ņ—É—Ā–ļ –ļ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É —É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ľ–ĺ–ī–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į 613 –ī–Ľ—Ź —Ā–Ľ—É—ą–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ł. –ü—Ä–ĺ—Ā—ā–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—é–≥–į, –Ĺ–ĺ, –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, –Ĺ–Ķ –ĺ–Ī–ĺ–Ļ–ī–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑ –≤–ĺ–∑–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł—Ź.

‚ÄĒ –£–∂ –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į.

‚ÄĒ –°–Ľ—É—ą–į–Ļ, –ģ—Ä–ł–Ļ –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–∂–Ķ—ą—Ć –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –ī–Ķ–Ľ–Ķ?

‚ÄĒ –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—á—Ć. –°–ī–Ķ–Ľ–į–Ķ–ľ –≤—Ā–Ķ –ļ–į–ļ –Ĺ–į–ī–ĺ.

–Ě–į —ć—ā–ĺ–ľ –ľ—č —Ä–į—Ā—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć, –ł —Ź –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥—É. –Ě–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ.

‚ÄĒ –ü–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ą—Ć, –í–ĺ–Ľ–ĺ–ī—Ź, –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł—ā—Ć –ļ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É, –≤ –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–Ķ —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā –ł–ī–Ķ—ā.

‚ÄĒ –Ę–į–ļ –≤–Ķ–ī—Ć —Ź, –í–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ –ü–į–≤–Ľ–ĺ–≤–ł—á, –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į—é—Ā—Ć. –£ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ī–Ķ–Ľ–ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ —ā—Ä–Ķ–Ī—É–Ķ—ā –≤–į—ą–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–ł.

–ó–ī–Ķ—Ā—Ć —Ź –Ķ–ľ—É —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ —Ā—É—ā—Ć –ī–Ķ–Ľ–į, –Ņ–ĺ –í–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ –ü–į–≤–Ľ–ĺ–≤–ł—á –∑–į–ľ–į—Ö–į–Ľ –Ĺ–į –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ä—É–ļ–į–ľ–ł.

‚ÄĒ –ß—ā–ĺ —ā—č, —á—ā–ĺ —ā—č! –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –ļ–ĺ–ľ–ł—Ā—Ā–ł—Ź –ď–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ą—ā–į–Ī–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ –ī–į–Ļ –Ď–ĺ–≥ —É–∑–Ĺ–į–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ —Ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ —ā–ĺ–≥–ī–į –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č.

‚ÄĒ –í–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ –ü–į–≤–Ľ–ĺ–≤–ł—á, —ā–į–ļ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –ľ—č –∑–į–Ľ—Ć–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ –ī–Ķ–Ľ–ĺ?

–Ę—É—ā ¬ę–ī–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–į –í–į–Ľ—Ź¬Ľ –į–∂ –Ņ–ĺ–∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ľ, —Ā–ļ–į–∑–į–≤, —á—ā–ĺ –ī–į–≤–Ĺ–ĺ ¬ę–∑–į–≤—Ź–∑–į–Ľ¬Ľ, –∂–ī–Ķ—ā –į–ī–ľ–ł—Ä–į–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź. –í –ī–≤–Ķ—Ä—Ć –Ņ–ĺ—Ā—ā—É—á–į–Ľ–ł. –ú–ł–Ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ–≤ —Ā –ĺ–Ī–Ľ–Ķ–≥—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –≤–∑–ī–ĺ—Ö–Ĺ—É–Ľ, –ī—É–ľ–į—Ź, —á—ā–ĺ –ł–∑–Ī–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –ĺ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź. –Į —ā–ĺ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ł—É–Ĺ—č–Ľ.

‚ÄĒ –í–ł–ī–ł—ą—Ć ‚ÄĒ –ī–Ķ–Ľ–į! –í—Ö–ĺ–ī–ł—ā–Ķ!

–í –ļ–į–Ī–ł–Ĺ–Ķ—ā –≤–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ģ—Ä–į –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤ —Ā –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –ļ–į–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ –≤ —Ä—É–ļ–Ķ. –Ě–ł—á—É—ā—Ć –Ĺ–Ķ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź—Ź—Ā—Ć, –ĺ–Ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ:

‚ÄĒ –Ę–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥, (—ā—É—ā –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ –Ĺ–į –ļ–į–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–ĺ—á–ļ—É) –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ī—É–ī–Ķ–ľ –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ –ļ—É–ī–į?

–Ę–į–ļ –ļ–į—Ä—ā—č ¬ę–ī–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ–ł —Ä–į—Ā–ļ—Ä—č—ā—č.

‚ÄĒ –í–ĺ–Ľ–ĺ–ī—Ź, –ī–į–≤–į–Ļ —ā–≤–ĺ–ł –Ľ–ł—Ā—ā—č, ‚ÄĒ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ł—Ö –ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –Ņ–Ķ—á–į—ā—Ć, ‚ÄĒ –≤—č, —ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤, –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á—Ć—ā–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–ł —Ą–Ľ–į–≥–ľ–į–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –í—Ā–Ķ, –Ī—É–ī—Ć—ā–Ķ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—č.

–í –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ —Ä–į–∑ —Ź –Ņ–ĺ–∂–į–Ľ –ī—Ä—Ź–Ī–Ľ—É—é —Ä—É–ļ—É –ú–ł–Ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–į. –í–Ķ—á–Ķ—Ä —Ź –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ľ –≤ —Ā–į–ī—É –ī–ĺ–ľ–ł–ļ–į –ü–ł—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤–į, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ —Ā–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ –Ĺ–į –ó–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–ĺ—Ä–ļ–Ķ. –ú—č –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ–ł –Ĺ–į—ą—É —Ā–Ľ—É–∂–Ī—É –≤–ĺ –í–Ľ–į–ī–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–Ķ –ł –≤ –ė–Ĺ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ–∑–ł–ł.

–Ě–ĺ—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤ –ė–≥–ĺ—Ä—Ć –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á - –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ –†–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į 1952 –≥.

–õ–Ķ–Ī–Ķ–ī—Ć–ļ–ĺ –í.–ď. –í–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ī–ĺ–Ľ–≥—É. –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ļ–ĺ-—Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ. - –°–ü–Ī: "–†–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ", 2005.

–ü–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ĺ–ļ –ļ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī—É –≤ –ė–Ĺ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ–∑–ł—é –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É—Ā–ļ–ĺ—Ä–ł–Ľ–į—Ā—Ć.

–Ě–į –Ľ–ĺ–ī–ļ—É –≤–Ĺ–ĺ–≤—Ć –Ī—č–Ľ–į —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į 25-–ľ–ľ —Ā–Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –į—Ä—ā—É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į –ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā –Ī–ĺ–Ķ–∑–į–Ņ–į—Ā –≤ –į—Ä—ā–Ņ–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī. –ú—č —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ľ–ł –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—č–Ļ –ļ—É—Ä—Ā –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ī. –ě—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä—č –ł–∑—É—á–į–Ľ–ł –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –ĺ–Ī—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ—É –≤ –ģ–≥–ĺ-–í–ĺ—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł –ł –ľ–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ –ł –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ė–Ĺ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ–∑–ł–ł. –†–į–Ļ–ĺ–Ĺ –Ņ–Ľ–į–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł–∑—É—á–į–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–ľ –Ĺ–į–≤–ł–≥–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ļ–į—Ä—ā–į–ľ, –ł –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ļ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –ľ–ł–Ĺ–ł–ľ—É–ľ. –ě—Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ķ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į —ā–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ—É: –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ –ł —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö, –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö –ł –≥–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ĺ–ī—Ā–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–≤–ĺ–∑–ī—É—ą–Ĺ—č—Ö –ł –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–ł–Ľ, —É–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤–į—Ö—ā–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–ĺ–≤ —É–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ĺ–ł–ļ–į, –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į—ā—Ć –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł—é –ł –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤–ł—á–Ĺ—č–Ķ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź –Ņ—Ä–ł –≤—č—Ö–ĺ–ī–Ķ –≤ —ā–ĺ—Ä–Ņ–Ķ–ī–Ĺ—É—é –į—ā–į–ļ—É.

–í –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī —ć—ā–ĺ–Ļ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ł –Ĺ–į –Ľ–ĺ–ī–ļ—É –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–ł–Ľ–ł –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ —ą—ā—É—Ä–ľ–į–Ĺ–į, —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–≥–ĺ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā–į –Ě–ĺ—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤–į –ė–≥–ĺ—Ä—Ź –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á–į. –°–į–Ĺ –°–į–Ĺ—č—á –Ī—č–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ –Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–Ĺ–ł–ļ–į –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ĺ–ī–ļ–ł ¬ę–°-263¬Ľ 8-–Ļ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č 10-–Ļ –ī–ł–≤–ł–∑–ł–ł –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ĺ–ļ –ö–į–ľ—á–į—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ą–Ľ–ĺ—ā–ł–Ľ–ł–ł. –Ē—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–į—Ź –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–į —ą—ā—É—Ä–ľ–į–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī —Ā–į–ľ—č–ľ —É—Ö–ĺ–ī–ĺ–ľ –≤ –ė–Ĺ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ–∑–ł—é –Ĺ–ł—á–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–į –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī–į–Ĺ–į. –ú–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –∂–į–Ľ—Ć —Ä–į—Ā—Ā—ā–į–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź —Ā –°–į–Ĺ –°–į–Ĺ—č—á–Ķ–ľ, –Ĺ–ĺ –ļ–į–ļ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź: –ľ—č –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ–ľ, –į –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā.

–ü–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–į –ļ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī—É —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ–į —ā—Č–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ľ—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ĺ –Ī—č—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ—č–ľ –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ľ–į–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č –Ĺ–į —ć–ļ–≤–į—ā–ĺ—Ä–Ķ. –†–į–Ī–ĺ—ā–į –≤–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ: –ĺ—ā –į—Ā—Ā–ĺ—Ä—ā–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā–ĺ–≤ –ī–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ľ—É–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź, –ī–Ķ—Ą–ł—Ü–ł—ā–Ĺ—č—Ö –∑–į–Ņ–į—Ā–Ĺ—č—Ö –ī–Ķ—ā–į–Ľ–Ķ–Ļ, –Ī—č—ā–ĺ–≤—č—Ö —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –≤–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ź—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ –ł —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–≥–ĺ –ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į, —á—ā–ĺ —ą–Ľ–ĺ —Ā–≤–Ķ—Ä—Ö —ā–į–Ī–Ķ–Ľ—Ź —Ā–Ĺ–į–Ī–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –í—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–ł–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā —ā—Ä—É–ī–ĺ–ľ, —Ü–Ķ–Ņ–Ľ—Ź—Ź—Ā—Ć –∑–į –ľ–į—Ā—Ā—É –Ī—é—Ä–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ļ—Ä—é—á–ļ–ĺ–≤.

–í –ī–Ķ–Ľ–ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ł –Ĺ–Ķ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ļ—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ –≤–ľ–Ķ—ą–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—É—é—Č–ł–Ļ —Ą–Ľ–ĺ—ā–ĺ–ľ. –ó–į –Ņ–ĺ–Ľ—ā–ĺ—Ä–į –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–į –ī–ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Č–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–į–ľ–ł –ł —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī –ĺ–Ī–Ķ–ł—Ö –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ľ–ĺ–ī–ĺ–ļ, –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤—č—Ā–Ľ—É—ą–ł–≤–į—Ź –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ –ĺ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –ł –∑–į–≤–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –ļ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī—É. –ó–į —É–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į–Ľ, –į —Ü–Ķ–Ľ–Ķ—Ā–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–į—é—Č–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —ā—É—ā –∂–Ķ –ĺ–Ī–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ā –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤—É—é—Č–ł–ľ–ł –ł —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į–ľ–ł. –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č —Ä–Ķ—ą–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ –Ĺ–į —Ā–ĺ–≤–Ķ—Č–į–Ĺ–ł–ł, —É—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—Ä–ĺ–ļ–ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ–ł. –Ě–Ķ –ĺ–Ī–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—É—é—Č–ł–Ļ –ł –Ī—č—ā–ĺ–≤—č–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č. –ß–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–į—ą–ł—Ö –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–ĺ–≤ –ł –ľ–ł—á–ľ–į–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ł –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä—č –≤–ĺ –í–Ľ–į–ī–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–Ķ –ł —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –Ī—č–Ľ–ł —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ—č –∑–į —Ā–≤–ĺ–ł —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł. –ö–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī—É—é—Č–ł–Ļ —Ą–Ľ–ĺ—ā–ĺ–ľ –Ķ—Č–Ķ —ā—Ä–ł–∂–ī—č –Ņ–ĺ–Ī—č–≤–į–Ľ –Ĺ–į –Ĺ–į—ą–ł—Ö –Ľ–ĺ–ī–ļ–į—Ö, –≤–Ĺ–ł–ļ–į—Ź –Ī—É–ļ–≤–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤ –ļ–į–∂–ī—É—é –ľ–Ķ–Ľ–ĺ—á—Ć, –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī—É—Ź —Ā –ľ–į—ā—Ä–ĺ—Ā–į–ľ–ł, —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ł –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä–į–ľ–ł.

–õ–ĺ–Ļ–ļ–ļ–į–Ĺ–Ķ–Ĺ –ď–į—Ä—Ä–ł –ď–Ķ–Ĺ—Ä–ł—Ö–ĺ–≤–ł—á - –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ –†–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į 1952 –≥.

–ě–Ī—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ –Ĺ–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł—Ö —É—á–ł–Ľ–ł—Č. 65-–Ľ–Ķ—ā–Ĺ–Ķ–ľ—É —é–Ī–ł–Ľ–Ķ—é –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–į, 60-–Ľ–Ķ—ā–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–ĺ–≤ –Ę–Ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –†–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł—Ö —É—á–ł–Ľ–ł—Č –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź.

–ü–ĺ–∂–į–Ľ—É–Ļ—Ā—ā–į, –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—č–≤–į–Ļ—ā–Ķ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ļ–į—ą–Ĺ–ł–ļ–į–ľ –ĺ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –Ī–Ľ–ĺ–≥–į, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ě–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł—Ö —É—á–ł–Ľ–ł—Č, –ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ.

–°–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ļ—ā–Ķ —Ā–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ļ–į—ą–Ĺ–ł–ļ–į—Ö, –≤–ĺ—Ā–Ņ–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź—Ö: –≥–ĺ–ī—č –ł –ľ–Ķ—Ā—ā–į —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č, —É—á–Ķ–Ī—č, –Ņ–ĺ–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–≤–į–Ľ–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł–ł, –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į, –ł–Ĺ—č–Ķ –Ī–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ú—č —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–ł–ľ—Ā—Ź —Ā–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ł–ļ–į—Ö, –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į—Ö, –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ź—Ö –≤—Ā–Ķ—Ö —ā—Ä–Ķ—Ö –Ĺ–į—Ö–ł–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł—Ö —É—á–ł–Ľ–ł—Č. –ü—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–į –Ņ—Ä–ł—Ā—č–Ľ–į—ā—Ć –≤—Ā–Ķ, —á–Ķ–ľ —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ –≤–Ņ—Ä–į–≤–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź, –≤—Ā–Ķ, —á—ā–ĺ, –Ņ–ĺ –í–į—ą–Ķ–ľ—É –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ļ—ā–ł –ĺ—ā—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł.

–í–Ķ—Ä—é–∂—Ā–ļ–ł–Ļ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ļ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á (–í–Ě–ź), –ď–ĺ—Ä–Ľ–ĺ–≤ –ě–Ľ–Ķ–≥ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á (–ě–ź–ď), –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ–ĺ–≤ –í–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ł—á (–ú–í–í), –ö–°–í.

198188. –°–į–Ĺ–ļ—ā-–ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥, —É–Ľ. –ú–į—Ä—ą–į–Ľ–į –ď–ĺ–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤–į, –ī–ĺ–ľ 11/3, –ļ–≤. 70. –ö–į—Ä–į—Ā–Ķ–≤ –°–Ķ—Ä–≥–Ķ–Ļ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ł—á, –į—Ä—Ö–ł–≤–į—Ä–ł—É—Ā. karasevserg@yandex.ru