– Валентин Евгеньевич, это ключи от вашей квартиры.

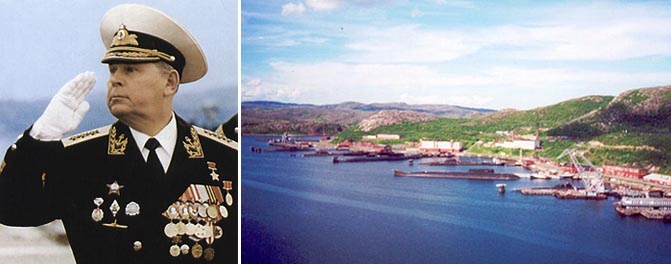

Опешив, я даже забыл поблагодарить его за радостную весть. Потом огляделся вокруг. Безлесные сопки, окружавшие базу атомных подводных лодок, скрывали военный городок, и нам пришлось сесть на автобус, чтобы добраться до нового места жительства.

Городок, в который мы вскоре попали, был похож на огромную стройплощадку. Сооружаемые силами строительных батальонов, как грибы, росли 8-9-этажные дома для офицеров и мичманов. Все еще не веря своему счастью, я оглянулся в поисках «строений барачного типа» - именно они, как правило, становились местом жительства новичков. Но сопровождающий нас мичман уже входил в подъезд сверкающего свежей краской дома. Нажав кнопку лифта, он сказал на прощание:

– Ваша квартира на пятом этаже.

В те короткие секунды, пока кабина поднималась наверх, мы, находясь под влиянием инерции мышления, обсуждали, каким окажется наше новое жилье – одно- или двухкомнатным, и сколько времени уйдет на ремонт.

Действительность превзошла все ожидания. Большой холл, три аккуратно оклеенные обоями комнаты, ослепительно блестящий паркет. Просторная кухня, и в ней – трудно поверить – заполненный до отказа заботами интендантов холодильник. Жена замерла в изумлении, а дети уже носились по квартире, выбирая, кто и где будет жить.

Впоследствии, вспоминая эти первые дни в Заполярье, мы поняли, насколько наивными были первые впечатления. Тяжелый климат угнетающе действовал на психику, и поэтому летом военные городки пустели – все стремились на юг, подальше от незаходящего солнца. Моя дочка Сюзанна стала часто болеть – для детей, родившихся и выросших в теплых краях, северная природа оказалась слишком тяжелым испытанием. Зимой приходилось не так туго – полярная ночь, несмотря на метели и морозы, переносилась легче.

И тем не менее, забота о быте подводников превосходила все мыслимые в советское время стандарты. Фактически нам создали оптимальные условия для жизни, и не вина нашего командования, что очень часто природа оказывалась сильнее.

Но если с окружающим климатом бороться никто не мог, то живучесть военных городков обеспечивалась любыми силами и средствами. По понятным причинам остался малоизвестным случай, когда в семидесятых годах прошлого века суровой зимой в Западной Лице вышла из строя береговая котельная. Чтобы спасти семьи подводников от замерзания, командующий флотилией адмирал принял волевое командирское решение – подключить ядерную энергетическую установку одной из стоящих у плавпричалов атомных субмарин к ТЭЦ жилого городка. Несколько суток, пока шел ремонт, боевой корабль в буквальном смысле слова грел затерянный в тундре городок.

Но как бы хорошо не был организован наш быт, тоска по родному очагу была вечной спутницей уходящих в многомесячный поход моряков. Вот и сейчас, обходя отсеки «К-438», я обратил внимание на лейтенанта-механика, попавшего на подлодку прямо с курсантской скамьи. Командир БЧ-5 Козлов рассказал мне, что буквально за день до похода он сыграл свадьбу, и теперь молодой офицер явно пребывал в печали. Пришлось применить к нему испытанное средство – командир БЧ-5 постарался загрузить его работой, и вскоре лейтенант по 12 часов в сутки был занят проверкой оборудования, которое, если говорить честно, не требовало такой заботы.

9 августа, 9.30.

Первый после ночной вахты сон прервал звонок из центрального поста. Коржев сообщил, что обнаружены неясные шумы. Классифицировать их не удалось, нам оставалось только гадать, что за судно движется к югу от нас. Контакт был кратковременным – вскоре мичман-акустик снял наушники и сокрушенно махнул рукой. За бортом снова был слышен обычный шум моря.

Будь это обычный поход, мы бы немедленно отправились в район нахождения запеленгованной цели. По некоторым признакам можно было предположить, что там, милях в двадцати, движется подводная лодка. Примерное местонахождение своих субмарин мы знали, поэтому оставалось предположить, что там скрывается подлодка вероятного противника. Однако контакт был очень слабым, и, после короткого совещания с Алексеем, было решено не сворачивать с пути к полюсу.

Надводные корабли уже давно вышли из разряда приоритетных целей таких атомоходов, как наша «К-438». Современные средства спутникового наблюдения позволяли ни на минуту не выпускать их из виду и, в случае необходимости, гарантированно уничтожать управляемыми ракетами. Другое дело подводные лодки. Тут всегда существовала интрига незримого поединка один на один, и уже не только техника, но и мастерство командира определяли исход возможной схватки.

Алгоритм действий был отработан до автоматизма. При любом обнаружении шумов у нас объявлялась боевая тревога. К выстрелу условно готовились торпедные аппараты (впрочем, эта «условность» в любой момент могла быть заменена готовностью к фактическому применению оружия). Отрабатывался весь комплекс мер по установлению окончательного контакта и классификации обнаруженного объекта. Субмарина маневрировала таким образом, чтобы акустики могли хорошо услышать вероятную цель. Приходилось менять глубину погружения – ведь подводная среда представляет собой своеобразный слоеный пирог, где каждый слой по-разному проводит звук. Определив глубину с оптимальной гидрологией, мы старались окончательно классифицировать потревоживший нас шум.

Если акустик докладывал, что слышит работу дизелей – это почти наверняка значило, что обнаружено надводное судно. Чаще всего нам попадались рыбаки. Далее все было просто. Подходили поближе, окончательно определялись и, сделав обязательную запись в вахтенном журнале, продолжали свой путь.

Совсем иначе развивались события, если из динамиков гидроакустического комплекса доносилось характерное подвывание турбины. Гражданские суда этот тип двигателя использовали крайне редко, а значит нужно было готовиться к встрече с боевым надводным или подводным кораблем, который с не меньшим рвением, чем мы, был готов начать ответную охоту за «К-438». С надводными кораблями мы старались расходиться на приличном расстоянии. В отличие от субмарины, они вели поиск гидролокаторами в активном режиме, не заботясь о скрытности, и в случае обнаружения подлодки наверху начинала кружиться карусель из кораблей , противолодочных самолетов и вертолетов, стремящихся не выпустить «добычу» из-под контроля. Как правило, это означало срыв боевой задачи и досрочное возвращение в базу.

Другое дело, если обнаруженная цель оказывалась подлодкой вероятного противника. Наши боевые товарищи на дизельных подводных лодках – «дизелюхах», как мы их называли, в случае пеленгации атомохода немедленно всплывали на перископную глубину, чтобы донести командованию о контакте. Слежение за целью после этого восстановить было практически невозможно, что, впрочем, никого не огорчало – слишком неравны были силы. Главное, в штаб флота поступала информация о местонахождении субмарины потенциального противника.

Атомные подводные «истребители», в том числе и «К-438», поступали иначе. Сообщение об обнаружении заносилось в журнал боевых действий, и начиналась долгая, иногда длиной в несколько суток, опасная игра в «кошки-мышки», когда тысячетонные корабли практически вслепую преследовали друг друга в глубинах, часто приближаясь друг к другу на немыслимое, с точки зрения безопасности плавания, расстояние.

Иногда такое маневрирование заканчивалось столкновениями под водой. Причем последующее поведение советских и американских подводников в этих случаях было диаметрально противоположным. Когда субмарина «К-398», которой командовал капитан 1-го ранга Э.Б. Гашкевич, буквально наехала на рубку американского подводного ракетоносца, тот немедленно всплыл, дал аварийный сигнал в эфир и отправился на ремонт в базу. Наш командир, надеясь на известное «авось» и не без оснований опасаясь нагоняя от начальства, еще несколько суток утюжил глубины в районе аварии. Его молчание сильно обеспокоило Москву, которую американцы поспешили уведомить об аварии и потребовали объяснения случившегося. На поиски «партизана» было отправлено несколько находившемся в том районе наших подлодок, в том числе и «К-306», которой я командовал в то время. Вскоре искомая субмарина установила связь со штабом, после чего последовал приказ возвращаться в базу. На корабле оказались поврежденными торпедные аппараты и антенна гидроакустического комплекса. Серьезного разговора с начальством его командиру избежать не удалось…

Еще более невероятная история произошла на подлодке, которую я принимал у капитана 1-го ранга Анохина, отправлявшегося вместе с экипажем в отпуск после длительного автономного плавания.

Субмарина стояла в доке, и не успел я подняться на борт, как был остановлен офицером из особого отдела.

– Валентин, кто это на лодке занимается живописью?

– ???

– Посмотри, что это изображено на обтекателе гидроакустической станции.

Отойдя метров на двадцать, я действительно обнаружил странный, словно небрежно покрытый слоем сусального золота круг диаметром в полтора метра, который, словно пятачок у поросенка, красовался на самом носу субмарины.

– Понятия не имею, откуда это взялось, - обескуражено сказал я «особисту».

– Мои только что пришли на борт, да и ребятам Анохина после «автономки» вряд ли пришло бы в голову заниматься подобным.

Не сумел дать вразумительного объяснения причине появления странного изображения и срочно вызванный в док Анохин. Ситуация стала немного проясняться после того, как выяснилось - круг появился в результате трения о носовую часть подлодки какого то крупного медного предмета.

Вскоре всем стало ясно, что Анохин, преследуя американскую субмарину, буквально уткнулся в ее единственный многолопастный винт, который и наполировал своим вращением «пятак» на носу нашего атомохода.

Когда я рассказал об этом одному капитану дальнего плавания, то увидел в его глазах скрытую усмешку. Старый морской волк не поверил мне, считая что я занимаюсь традиционной морской «травлей». По правде говоря, я бы и сам, наверное, не принял бы на веру эту историю, если бы не оказался ее непосредственным участником.

В фотолетописи сохранен другой и очевидный случай. -

10 августа, 19.30.

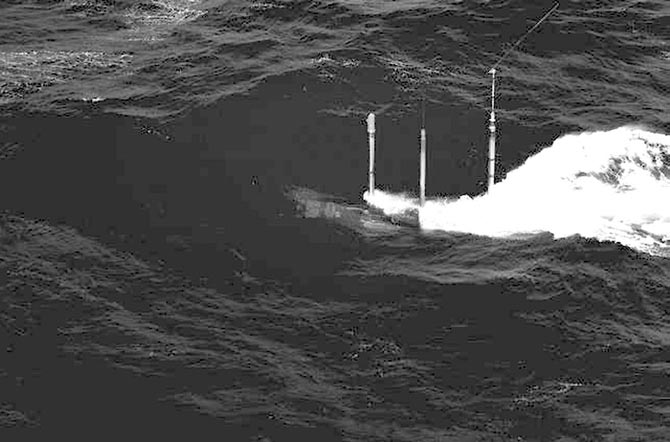

Мы приближаемся к точке встречи с кораблем обеспечения. Сейчас субмарина готовится всплыть на перископную глубину, чтобы, выдвинув из-под воды специальную антенну, прослушать в заданное время эфир. Не исключено, что в наш адрес поступят радиограммы. Такие всплытия, пожалуй, самый неуютный момент скрытного подводного плавания. Круглые сутки в районах предполагаемого нахождения наших субмарин висят противолодочные самолеты стран НАТО. Находящуюся на малой глубине атомную подлодку можно засечь даже визуально, без использования приборов. Наверху полярный день, и темная сигара крадущейся субмарины будет отчетливо видна в толще воды.

Короткие минуты подвсплытия. Тишину разбивает доклад мичмана Письменного.

– В наш адрес РДО нет!

Все, можно снова нырять на привычные двести метров.

Не всегда такие всплытия проходили гладко. В середине семидесятых годов прошлого века был период, когда, казалось, на моей командирской карьере будет поставлен крест. Несколько раз я возвращался из плаваний с невыполненной задачей, обнаруженный авиацией вероятного противника. Причем всегда это происходило в одном и том же месте, у берегов Шотландии, в районе залива Холи-Лох. Там базировались атомные подводные ракетоносцы США и Великобритании, которые, ясное дело, вызывали повышенный интерес у нашего командования.

Согласно Боевого распоряжения я должен был, заняв позицию на выходе из залива, подвсплыть для связи с надводным разведывательным кораблем, который нес службу неподалеку. И всякий раз над субмариной оказывался противолодочный самолет – английский или американский «Орион». Акустики сразу же засекали сброс гидроакустических буев. Это значило, что наша подлодка обнаружена. Дальнейшее пребывание на позиции становилось бессмысленным.

Анализируя причины неудач, я пришел к закономерному выводу – самолеты оказывались над нашим атомоходом не случайно. Каким-то образом информация о нашем маршруте поступала к противной стороне.

Когда я рассказал о своих размышлениях командующему Северным флотом адмиралу Егорову, тот поначалу с усмешкой заметил:

– Ты что, в разведчика решил поиграть? Научись лучше скрытно выполнять поставленные задачи.

Однако я стоял на своем, и командующий решил провести эксперимент. В следующий раз Боевое распоряжение я запечатал в пакет у него в кабинете собственноручно, и с этим документом в кармане, минуя привычные инстанции, отправился на подлодку. Как и следовало ожидать, натовского самолета при очередном подвсплытии мы не дождались.

Прошло совсем немного времени, и мне под большим секретом поведали, что флотские контрразведчики «вычислили» в штабе флота одного капитана 1-го ранга, который передавал информацию за рубеж. О его дальнейшей судьбе мне ничего узнать не удалось, хотя для того чтобы представить его участь, особой фантазии не требовалось.

12 августа, 11.00, первый лед

Наконец в перископе я увидел «ледяное небо». Белая непрерывная полоса над горизонтом ярко выделялась на фоне небесной лазури. Вскоре показались отдельные льдины, и через несколько часов перед «К-438» выросла сплошная стена льда.

В задании командования ясно сказано – прежде чем уйти в дальнее подледное плавание, мы должны произвести несколько контрольных заходов под лед. Вполне резонное требование – впереди единственная, пожалуй, оставшаяся на планете зона, где можно исчезнуть навеки, без вскрика в эфир. Северный Ледовитый океан надежно хранит сотни тайн о судьбе отважных людей, бросивших ему вызов. Легкомыслие здесь неуместно.

Сейчас в центральном посту «К-438» собрались самые опытные члены экипажа. На горизонтальные рули становится основательный и немногословный мичман Николай Иванович Молчанов – один из лучших боцманов Северного флота. Он воспитанник адмирала Евгения Чернова, ас в своем деле.

Права на ошибку у Молчанова нет. Если рулевой-горизонтальщик не справится с управлением в мирное время, то есть два варианта развития ситуации. Излишне переложил рули вниз - и лодка может навсегда уйти в глубину. Так, кстати, по мнению многих специалистов, погибли в 1960-х годах прошлого века две американские атомные противолодочные субмарины – «Трешер» и «Скорпион». Если ошибиться при всплытии, результат будет менее трагичным - лодку обязательно выбросит на поверхность, под бдительное око американских спутников, теплопеленгаторы, радиолокаторы и магнитометры вездесущих дальних противолодочных самолетов – и «Нимродов». Здесь уже может пострадать один командир. Потеря скрытности означала срыв выполнения поставленной задачи..

Куда серьезнее бывают последствия несанкционированного всплытия в военное время и при подледном плавании. В первом случае лодку, как правило, уничтожают, хотя есть, конечно, шанс, что противник ее не заметит. Во втором случае исключений не бывает. Умные головы из научно-исследовательских институтов флота математически рассчитали прогноз – при скорости более 10 узлов столкновение с тяжелыми льдами должно закончиться разломом прочного корпуса субмарины. Как говорится, без комментариев…

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru