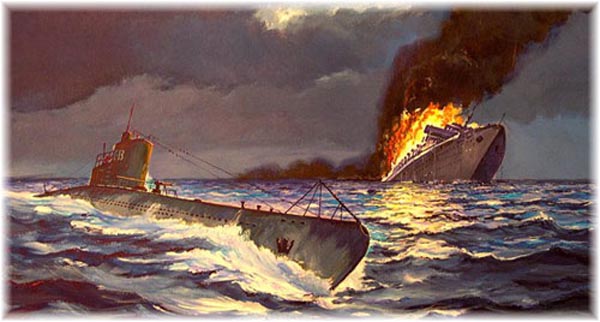

¬Ђ–Р—В–∞–Ї–Њ–є –≤–µ–Ї–∞¬ї –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤—Б—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –њ–µ—З–∞—В—М —Н—В–Њ—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ.

–Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ вАУ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є, –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –®–≤–µ—Ж–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–Њ—В–љ–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –∞–љ—В–Є–≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є, —Б—Л–≥—А–∞–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л, —Б–њ–∞—Б–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —В—Л—Б—П—З –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б—В—А–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –≤–µ–і—Г—Й–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є.

–Ь—Л, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л, —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ, —З—В–Њ, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤ –≥–µ—А–Њ—П-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ ¬Ђ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї, –і–µ–њ—Г—В–∞—В –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Ю–ї–µ–≥ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ –љ–∞–љ–µ—Б –љ–µ–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г –ї–Є—З–љ–Њ, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ - —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤–Њ–є–љ—Л, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ –Т–Ь–§, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –≤ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤–∞.

–Т–Њ–є–љ–∞ —Г–љ–µ—Б–ї–∞ —Б–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–і–∞–≤–∞–љ, –љ–Њ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–љ–µ—Б–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Я–Њ–±–µ–і—Г. –°—А–µ–і–Є —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤—Л –µ—Б—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ 19 –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є 4 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –Ю—А–і–µ–љ–∞ –°–ї–∞–≤—Л —В—А—С—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є.

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞ –Ю–ї–µ–≥–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞, —В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–Љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є —Б ¬Ђ–Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ–∞ –У—Г—Б—В–ї–Њ–≤–∞¬ї –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±–∞–Ј—Л –≤ –Ъ–Є–ї–µ, –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–≤—И–Є—Е –Є—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є, —В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—М—Б—П –µ—Й—С –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –±–µ–і—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г. –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В—М, –љ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л —В–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б–µ–Љ—М—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ю–ї–µ–≥–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –µ—С –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ—А—В–≤? –Я–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –±—Л —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞ —Б–≤–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Ю–ї–µ–≥ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ?

–Я—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –Т–∞—Б, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –і–µ–њ—Г—В–∞—В –Ю–ї–µ–≥ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ, —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ 65-–ї–µ—В–Є—П –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –≤–µ—Б—М —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–і –≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ, –≤–љ–µ—Б—И–Є–Љ —Б–≤–Њ—О –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Г—О –ї–µ–њ—В—Г –≤ –µ—С –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–љ–µ—Б—И–Є–Љ –љ–∞ –µ—С –∞–ї—В–∞—А—М –љ–µ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –Є –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ –≤—Б–µ —В–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Т—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞–Љ - –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Ю—В –Є–Љ–µ–љ–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–Ю–Т –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤–∞ вАУ —З–ї–µ–љ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–Ь–§ –†–Ь –Є–Љ. –Р.–Ш.–Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ, –±—Л–≤—И–Є–є —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є —О–љ–≥–∞ –Т–Ь–§ –°–°–°–†, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–Ю–Т - –Р–ї—М–±–µ—А—В –°–µ–Љ—Г—И–Є–љ.

–Р –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М. –Ш —Б–Њ—А–Њ—Б—П—В–∞ –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, "–≤—П–Ї–∞—О—В" –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤–µ, –Ї —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ –Љ—Л –µ—Й–µ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П.

–°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –У–ї–µ–±–Њ–≤–Є—З

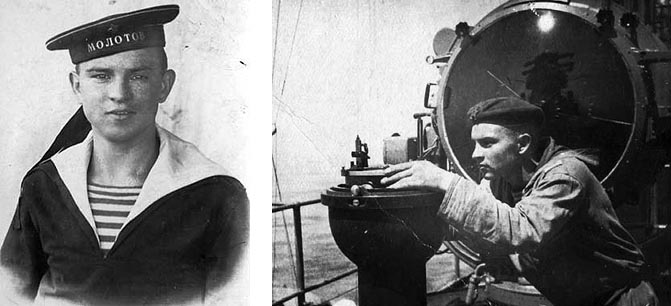

–°—Л–љ –У–ї–µ–±–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞, –≤–љ—Г–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≥. –£—Д–µ. –Я–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ —Б–µ–ї–µ –Ґ–∞—Б—В—Г–±–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ц–µ–љ–µ–є –Ъ—Г—З–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –Є –і–µ–і—Г—И–Ї–Њ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, –Є–Ј—Г—З–∞—П –Є –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞—П —В–∞–є–љ—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 4 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ —Б–µ–Љ—М—П –њ–µ—А–µ–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ –≥. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї. –Т 1941 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж —Г—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Њ–є –Ѓ—А–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Т 1942 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–µ –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥–µ, –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ —О–љ–≥, –Є —Г—З–Є—В—Б—П –љ–∞ –∞—А—В—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–∞.

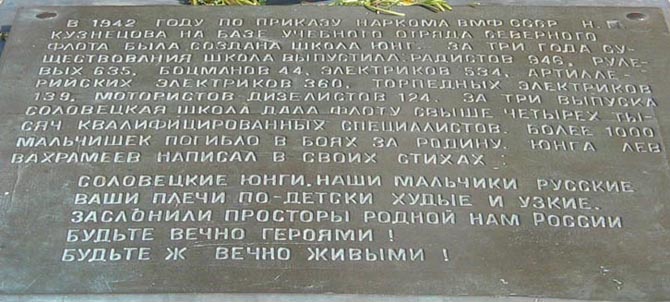

–°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ —О–љ–≥, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П 25 –Љ–∞—П —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л.

¬Ђ–Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Љ—Л —Б —Г—В—А–∞ –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М. –Я–Њ–Ј–љ–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –£—З–Є—В—М—Б—П –Љ—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М, –Є–±–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М.

–Ш –≤–Њ—В 6 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1943 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї —О–љ–≥. –Э–∞—Б –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж—Г –њ–µ—А–µ–і —И—В–∞–±–Њ–Љ. –Э. –Ѓ. –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Њ–≤, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И–Ї–Њ–ї—Л —О–љ–≥ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –Ј–∞—З–Є—В–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —О–љ–≥ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В—Л –Є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —О–љ–≥–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А—Г—З–µ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Я–µ—А–µ–і –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –Њ–љ–Є –і–∞–ї–Є –Ї–ї—П—В–≤—Г –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–ї–≥—Г.

–Я—А–Њ—И–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 60 –ї–µ—В —Б —В–Њ–≥–Њ –і–љ—П –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М: —О–љ–≥–Є —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Ї–ї—П—В–≤—Г. –Я—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –±–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Б —З–µ—Б—В—М—О –Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞вА¶ –°—В–Њ–Є—В –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–є –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї —Г —Б—В–µ–љ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–Њ:

¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –°–§ —И–Ї–Њ–ї—Л —О–љ–≥–Њ–≤ –Т–Ь–§, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1941 вАФ 1945 –≥.–≥.¬ї

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л –Ѓ–љ–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —П –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Њ—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Љ–Є–ї–Є—В–∞—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –Ф–≤–∞–ґ–і—Л –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ, –≤–Є–і–µ–ї –≤—Б—П–Ї–Њ–µ: –њ–Њ–±–µ–і—Л –Є –≥–Є–±–µ–ї—М —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є. –Ш–Љ–µ—О 28 –љ–∞–≥—А–∞–і, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ю—А–і–µ–љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –Љ–µ–і–∞–ї—М –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–ЄвА¶¬ї

–Я–Њ—Б–ї–µ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ 1950 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї—Г—А—Б, —Б–і–∞–≤ –Ј–∞ –ї–µ—В–Њ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ 20 –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ. –Т 1951 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –°—В–µ—А–ї–Є—В–∞–Љ–∞–Ї–µ. –Т 1952 –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –С–∞—И–Ї–Є—А—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –° 1956 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≤ –≥. –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–µ: 9 –ї–µ—В –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –∞ —Б 1965 вАФ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А —Б—А–µ–і–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л вДЦ 1. –° –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В —Н—В–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Ю–љ–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Ј–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–∞—Е. –Т —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–і: 1-–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ –°–°–°–† –њ–Њ —В—Г—А–Є–Ј–Љ—Г —Б—А–µ–і–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, 1 –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–Ѓ–±–Є–ї–µ–є–љ–∞—П –ї—Л–ґ–љ—П¬ї, 1-—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ ¬Ђ–Ч–∞—А–љ–Є—Ж–∞¬ї. –Ч–∞ —Б–≤–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —В—А—Г–і –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –С–∞—И–Ї–Є—А–Є–Є¬ї.

–°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З

–Р. –Ъ. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ вАФ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ —Б–њ–Њ—А—В–∞ –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Я–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–Є, —З—М—П —А–∞–љ–љ—П—П —О–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—И–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –ґ–Є–ї–Њ –≤ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Ј–Њ–≤—Г –†–Њ–і–Є–љ—Л –≤—Б—В–∞—В—М –≤ —А—П–і—Л –µ—С –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞—Е –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–∞—Е –Њ—В–ї–Є—З–Є—П...

–С—Г–і—Г—Й–Є–є —О–љ–≥–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 3 –Є—О–ї—П 1926 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є –Є —Г–ґ–µ –≤ –і–µ–≤—П—В—М –ї–µ—В —Г–≤–ї—С–Ї—Б—П —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–±–Њ—А. –Ю—В–ї–Є—З–љ–∞—П —Г—З—С–±–∞ –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–∞ –Ґ–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Р–°–°–† –њ–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і —О–љ–Њ—И–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥—Г –≤ 9-—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г, –≥–і–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Э–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ—З–µ—В–∞–ї–∞—Б—М —Б –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–Ј–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–≥—А—Л –≤ –Ї–∞—А—В—Л –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–≤—И–Є—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАФ —Б—Л–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ч–∞ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б–њ–ї–∞—В–Є—В—М—Б—П —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є–Ј –і–Њ–±—А–Њ—В–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е ¬Ђ—Б–њ–µ—Ж–Њ–≤¬ї. –Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –њ—А–Њ–њ–∞–ґ—Г, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —И–Ї–Њ–ї—Л. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤—Б–µ ¬Ђ–Ї–∞—А—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Є¬ї, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ —И—С–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є –≥–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л, –Є –њ–Њ —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ –љ–∞–±–Њ—А –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г —О–љ–≥ –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е. –Э–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П, –љ–∞—И –≥–µ—А–Њ–є –њ–Њ–і–∞—С—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ —Д–ї–Њ—В. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –ґ–і–∞—В—М вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–є —В–∞–±–µ–ї—М —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ–Њ–ї–љ–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Є –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л.

–Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л, –љ–µ—Б—В–Є –љ–Њ—З–љ—Л–µ –≤–∞—Е—В—Л, —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ–µ–і–∞—В—М –Є –Љ–µ—А–Ј–љ—Г—В—М –љ–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ –≤–µ—В—А—Г. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П, –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ —Б–ґ–µ—З—М —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—А–µ—В—Г –Є–Ј –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–ї—С—В–Њ–≤. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ —А–µ–±—П—В–∞, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–≤–Њ–Є—В—М –љ–µ–ї—С–≥–Ї—Г—О –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г–Ї—Г –Є –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Ч–∞ –≥–Њ–і —Г—З—С–±—Л –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–∞ –Є –Ї–∞–Ї –Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї –≤—Л–±—А–∞–ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В. –Э–Њ–≤–Њ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤¬ї, –≥–і–µ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤—Б—О –≤–Њ–є–љ—Г.

–Т –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤¬ї. –Э–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г.

–Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–Ї—Г —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Р. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤–∞ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–µ –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л вАФ –Љ–µ–і–∞–ї–Є –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞, ¬Ђ–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ч–∞–њ–Њ–ї—П—А—М—П¬ї, –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є ¬Ђ–Ч–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є¬ї.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ —Б—В–∞–ї —Б–њ–Њ—А—В вАФ –Њ—В –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –Є –≤ –ї—О–±—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ —О–љ–≥ –і–Њ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Т 1946 –≥–Њ–і—Г –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–Њ–Љ –†–°–§–°–† –њ–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—П–ґ—С–ї—Г—О —В—А–∞–≤–Љ—Г –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –≤—А–∞—З–µ–є –Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —О–љ–Њ—И–µ —Б—В–∞—В—М —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є. –Э–Њ –Є —В—Г—В –≤—Л—А—Г—З–Є–ї —Б–њ–Њ—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–∞–ї –і–µ–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ф—А—Г–Ј—М—П –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ –≤—Г–Ј, –Ј–∞—В–µ–Љ —Г—З—С–±–∞ –≤ –Ъ–∞—Г–љ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ —В—А–µ–љ–µ—А–Њ–≤, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤—Г–Ј–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Р. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ —Б–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–Њ–Љ: —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—З–µ–±—Л –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ –Њ–љ —Б—Г–Љ–µ–ї –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М —В—А–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–∞—В–∞ вАФ –њ–Њ –∞–Ї—А–Њ–±–∞—В–Є–Ї–µ, —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ –Є –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г.

–Т 1954 –≥–Њ–і—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і, –Є –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ —В—А–µ–љ–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞. –Т —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї —В—А–µ–љ–µ—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г, –±—Л–ї –њ—А–Њ—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Т–Њ–ї–≥–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –њ–µ—А–≤—Г—О –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г. –Я–Њ–і –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ 18 —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є 9 –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–µ—А–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г. –°–∞–Љ –Р. –Ъ. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞, —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–≤ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —В—А–µ—Е —Б–њ–∞—А—В–∞–Ї–Є–∞–і–∞—Е. –£–ґ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є–Є, –Њ–љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї –±–Є–ї—М—П—А–і. –Х–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –≤ –Т–Њ–ї–≥–Њ–≥—А–∞–і–µ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ —Б–њ–Њ—А—В–∞ –Њ—В–і–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–ї –Є –≤ —Б–≤–Њ–Є 82 –≥–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ –Є –њ—А–Є–Ј–µ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞.

–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–∞–≥—А–∞–і –Р. –Ъ. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤–∞ вАФ –Ј–љ–∞–Ї ¬Ђ–Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤, –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ, –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —В—А–µ–љ–µ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–§.

–Ч–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —Б–њ–Њ—А—В–µ –Р. –Ъ. –°–Њ—В–Њ—Б–Њ–≤ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г –Є —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ, –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ –±–Є–ї—М—П—А–і—Г, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —В—А–µ–љ–µ—А –†–°–§–°–†, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–§. –Х–≥–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є ¬Ђ–Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–Ч–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —Б–њ–Њ—А—В–∞¬ї. –Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –Є —Г —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Є —В—А–µ–љ–µ—А–Њ–≤.

–Ґ–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Б—Г–і—М–±–∞ –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —В—Л—Б—П—З –і–µ—В–µ–є, –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–Њ–Ї—А–µ–њ—И–Є–µ –њ–ї–µ—З–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —Б—Г–і—М–±—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –ї–Є—Е—Г—О –≥–Њ–і–Є–љ—Г –≤–Њ–є–љ—Л –Є —Б —З–µ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–љ—С—Б—И–Є—Е —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ –і–ї—П –љ–Є—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАФ —О–љ–≥–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –≠—В–Њ –Є–Љ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–Љ:

–Т–∞—Б –љ–µ —Б–Љ—П–ї–Є –≤–Є—Е—А–Є –Њ–≥–љ–µ–≤—Л–µ,

–Ц–Є–Ј–љ—М —Б–≤–Њ—О –≤—Л –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–µ –Ј—А—П.

–Ѓ–љ–≥–Є, —О–љ–≥–Є вАФ –і—А—Г–≥–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ,

–У–і–µ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–∞—Б –і–µ—А–ґ–∞—В —П–Ї–Њ—А—П?

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.

–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є.

–°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru