Прошло двадцать лет, как не стало Анатолия Николаевича Кочегарова, начальника службы кадров флота Северного морского пароходства, а память о нём сохранилась до сих пор у всех, кто с ним работал в отделе кадров, береговых подразделениях и в плавсоставе.

Он родился на Севере в деревне Бабонегово Приморского района в многодетной крестьянской семье – у родителей было шестеро детей. Отец умер в 1943 году.

В 1944-м после окончания семи классов Анатолий Николаевич поступил в школу юнг вспомогательного флота Беломорской военной флотилии. Было ему тогда 15 лет. За время обучения получил специальность машиниста морского флота.

Школа юнг научила его быть честным, добросовестным, порядочным человеком, дала хорошую морскую закалку.

После окончания учёбы служил и работал на вспомогательном флоте БМФ и Архгидробазе, позже учился в военной школе авиационных механиков, затем служил в воинских частях ВВС.

В дальнейшем в течение тридцати лет работал в Архморпути и пароходстве.

В 1968 году после работы на флоте я перешёл в отдел кадров пароходства. В 1971 году начальником отдела кадров флота стал Анатолий Николаевич Кочегаров, с которым я проработал почти семнадцать лет, в том числе около десяти - его заместителем.

Это был мужчина приятной наружности с внимательным взглядом, всегда опрятно одетый, подтянутый, в белоснежной рубашке с тёмным галстуком. С полуслова он понимал, зачем к нему пришёл человек и что от него хочет.

В то время флот пароходства интенсивно пополнялся – ежегодно строилось по 10 – 15 судов, ощущалась острая нехватка кадров плавсостава. Анатолий Николаевич работал энергично, творчески, был человеком принципиальным, инициативным, к своим обязанностям относился добросовестно. Он отлично организовывал работу своего отдела. Вдумчиво подходил к подбору и расстановке командных кадров. В обращении с окружающими был вежлив, корректен. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у моряков, работников береговых отделов и служб. Активно участвовал в общественной жизни пароходства, был председателем Совета наставников.

За добросовестное отношение к труду, выполнение важных народнохозяйственных задач по доставке грузов в районы Крайнего Севера неоднократно поощрялся. Был награждён орденом «Знак Почёта», значком Почётной грамотой ММФ, ему было присвоено звание ветерана труда пароходства.

Мишатин Игорь Андреевич

В лихую годину испытаний в строй становились юные. Они не дрогнули, не отступили, и могут по праву гордиться званием защитника Отечества.

Игорь Андреевич Мишатин - юнга первого призыва. В далеком 1943 году он поступил в школу юнг Беломорской военной флотилии.

Годы военного отрочества памятны юнгашам навсегда. Таких, как Игорь Мишатин, было немало. Первой по приказу главкома Военно-морского флота Николая Кузнецова была открыта летом 1943 года знаменитая Соловецкая школа юнг. Затем - школы юнг Беломорской военной флотилии и Северного морского пароходства в Архангельске. Готовил юнг для тяжелой работы в море и наркомат рыбной промышленности.

Первый призыв будущих моряков, поступивших, как и Игорь Мишатин, в школу юнг Беломорской военной флотилии, состоял из 100 мальчишек 13-15 лет. Все ребята - с изрядно покалеченной войною судьбой: отцы на фронте, а иные семьи уже получили похоронки. Хлебнуло это поколение и голода, и тягот с лихвой. Были среди соучеников потомственного архангелогородца Игоря Мишатина мальчишки, эвакуированные из блокадного Ленинграда, приехавшие из других мест.

- В начале войны, как известно, мы понесли очень тяжелые потери. Поэтому понадобилась помощь и нас, мальчишек. Мы откликнулись на призыв, - говорит Игорь Андреевич. - Никаких особых подвигов мы не совершали, просто делали свое дело, но без всяких скидок на возраст. Детства у нас и не было вовсе.

Игорю, когда он связал свою жизнь с морем, только-только исполнилось тринадцать. Повезло ему: в юнги принимали только тех, кто ростом не ниже 150 сантиметров, а он, как оказалось, был чуть-чуть выше - на сантиметр... Согласия матери - отец воевал на фронте - будущий юнга не спросил. Подделал ее подпись на заявлении, и только потом, когда его зачислили в школу, сообщил матери об этом.

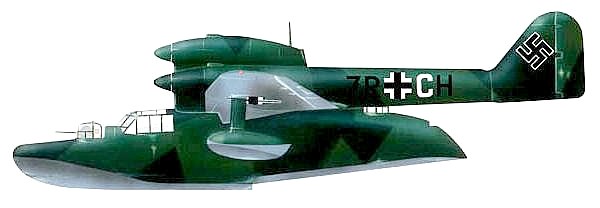

Пополнение на флот пришло как на подбор - полтора метра ростом, иных от постоянного недоедания ветром качало, однако в первое же лето юнги отправились на суда до ноября. И каждый год, пока учились, с весны до осени они находились в плаваниях и походах. А на флоте - известно, какая жизнь: койки в три яруса, суровый быт, постоянная опасность, тяжелая работа по 12 часов кряду. Два часа ходу из Архангельска - и судно в пределах досягаемости вражеских подводных лодок и авиации. Можно было и на мину напороться.

Игорь был сигнальщиком. Эта флотская специальность в экстремальных условиях военного времени особенно ответственна и почетна.

Вспоминает Игорь Андреевич, как ходил на нефтеналивном танкере "Фрунзе", приписанном к Мурманскому порту. Маршруты по арктическим морям - Баренцеву, Карскому - были нелегкими, а смерть буквально стояла за плечами. Ведь прямое попадание бомбы или торпеды в танкер не оставляло никаких шансов выжить никому, кто находился на борту.

- Как ни странно, - замечает Игорь Андреевич, - по-настоящему страшно стало уже потом, когда осознал степень реальной опасности. А тогда казалось, что со мной ничего не случится. Не могу я умереть - и все. Мы ведь мальчишки были. В голове - сплошная романтика. Начитались Жюля Верна - "Пятнадцатилетний капитан", "Дети капитана Гранта", - вот и воображали себя заправскими моряками.

О дедовщине в те годы и слыхом не слыхивали. Напротив, старшие оберегали пацанов как могли. Да только какие в те суровые годы могли быть поблажки? Разве что одно послабление: поскольку военнослужащим полагалось курево, ребятам вместо табака давали шоколадные конфеты - неслыханная роскошь в годы войны. Целых 300 граммов ежемесячно.

Воевали юнги по-настоящему. Судно "Мгла", где служили ребята, захватило - вместе с важными документами и экипажем - вражеский гидросамолет, что сел на воду в Мезенском заливе. Про этот случай тогда в газетах писали.

Юрий Мишатин принял военную присягу в тринадцать лет, 23 февраля 1944 года. Этот день с тех пор для него - праздник вдвойне. Служить Родине "не щадя крови и самой жизни" - это были не просто красивые слова.

Судьба бывшего юнги, выпускника Архангельского мореходного училища связана с морем и в послевоенные годы.

Классный судоводитель, он бороздил северные моря в качестве штурмана и капитана, многое повидал на своем веку. Но могли ли думать Игорь Андреевич и его товарищи, что их заслуги когда-нибудь будут поставлены под сомнение? А ведь было дело, из военно-морского архива сообщали, что сведений о юнгах и их участии в Великой Отечественной войне не имеется. Те ребята, кто принимал военную присягу в 13 мальчишеских лет, вдруг оказались вовсе и не участниками войны. Как будто они были не полноправными членами корабельных экипажей, а простыми пассажирами. Явная несправедливость была исправлена только в 1990-е годы, когда ряды бывших юнг стали катастрофически редеть.

Сейчас в Архангельске живут 22 однокашника Игоря Андреевича Мишатина. Только за последний год не досчитались троих бывших юнг. Мишатин - председатель совета юнг Беломорской военной флотилии.

Юнгаши - люди особой породы, жаловаться и выпрашивать льготы и привилегии не по ним. Но когда нынешние мальчишки не интересуются героическими страницами истории, не знают ничего о подвиге своих дедов - им обидно. Вот почему Игорь Андреевич и его товарищи передали немногочисленные фотографии и документы, относящиеся к военной поре, в Морской музей - как память, как завет и эстафету. По архангельским школам путешествует передвижная выставка из фондов Морского музея, посвященная юнгам.

Дружит Игорь Андреевич и с работниками музеев, собирая исторические материалы. Вот и недавно он получил поздравление с 60-летием Великой Победы из музея Краснознаменного Северного флота города Североморска, а вместе с ним ксерокопию газеты "Краснофлотец" шестидесятилетней давности.

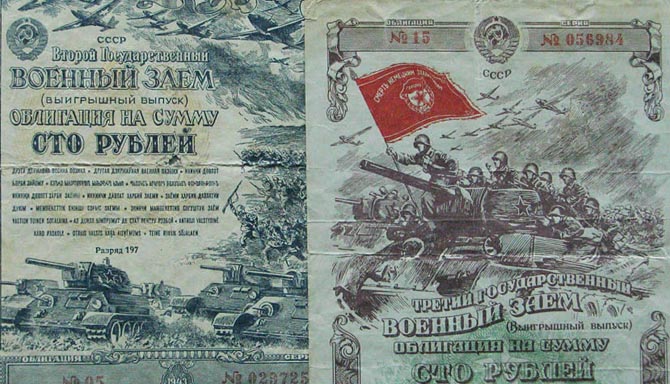

27 мая 1945 года газета писала о том, что юнги школы Беломорской военной флотилии, где начальником был старший лейтенант Лискович, по собственной инициативе собрали и отправили в фонд Главного Командования облигации на сумму 53125 рублей и обратились к товарищу Сталину с просьбой внести эти средства на постройку катера - морского охотника "Юнга Севера".

В адрес школы получена следующая телеграмма от товарища Сталина:

"Старшему лейтенанту Лискович, командиру первого взвода старшине 1 статьи Дистрянову, старшине учебной группы старшему юнге Лукьянову, комсоргу группы старшему юнге Смирнову.

Передайте личному составу школы юнг, собравшему 53125 рублей облигациями госзайма на постройку катера - морского охотника "Юнга Севера", мой боевой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин".

Тюльпин Александр

Мурманск, 24 июля 1971 г., слева направо: бывшие юнги Тюльпин, Николай Детков (друг В.А. Коткина, с которым они вместе дали дёру на разные тральщики), В.А. Бабанов, В.А. Коткин, Григорий Сожин и Андрей Коткин (сын).

Мурманск, 24 июля 1971 г., слева направо: Тюльпин, Николай Детков, В.А. Бабанов, В.А. Коткин, Григорий Сожин, Андрей Коткин (сын), Георгий Семёнов, Виктор Чертов, зам. директора завода "Волна" В.В. Михайлов, друг и сослуживец В.А. Коткина по заводу Валентин Кузнецов, 2 неизвестных. Стоят матросы из экипажа тральщика. Хором исполняется песня «Прощайте, скалистые горы».

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru