В какой-то летний день пришла к матери с заказом дочь местного попа Малиновского – девушка лет 13-16, гимназистка, была учительницей церковно-приходской школы.

Я сидел на кухне за столом и писал в тетрадке буквы, палочки, крючочки по заданию Веры. Рядом лежал букварь. Учительница посмотрела на мое письмо, заставила прочитать в букваре несколько слов. Похвалила. А мать, пользуясь, видимо, случаем, сказала: «Взяли бы, барышня, парнишку-то в свою школу». И та ответила: «Хорошо, приводите».

С осени 1914 года я начал обучаться в церковно-приходской школе.

Возникновение в России школ при церковных приходах историки относят к XI веку. Школы были призваны «обучать людей грамоте чести (счету) и пети и писати». «Пети» нас не обучали.

В феодальной и капиталистической России церковь оказывала огромное влияние на постановку образования и просвещения. Сдерживала, мешала развитию светского образования. Даже в последней четверти XIX столетия директор училищ ярославских губерний предписывал: «ученики долженствуют всегда иметь страх божий,… книг не принадлежащих к наукам преподаваемым, вовсе не читать; да и книг, относящихся предметам учения, исключая только священное писание, не иначе могут читать, как испросив наперед письменное повеление у инспектора».

А читая «священное писание», ученики познавали, к примеру, как некий , просидевший чуть ли не неделю «во чреве кита», выбрался из него, конечно же, с «божьей помощью» здоровым и невредимым, за что и был причислен «к лику святых». А «» был тоже причислен «к лику святых» за то, что во имя спасения утопавших запросто ходил босым по любым водным поверхностям с неограниченной скоростью, поспевая повсюду, где только оказывался утопавший. Познавали и способности сын божьего – Христа, который сумел, в частности, накормить одной буханкой хлеба пять тысяч человек. И такая, с позволения сказать, «наука» распространялась церковниками среди неграмотного народа на полном серьезе.

Конечно, объективный процесс общественного развития, расширение познания в области естественных, реальных процессов, утверждавших материалистические основы природы, вынуждали пересматривать состояние и содержание образования, осуществлять реформы в интересах повышения роли светского образования. Однако проходило все это медленно, с сопротивлением церкви и государства, с преследованием носителей прогрессивной мысли. Как раз об этом и указывает выше приведенное предписание директора училищ ярославской губернии.

Показательный пример в подтверждение сказанного мы находим также и в более позднее время, в период 1914-1917 гг., т.е. в годы моего обучения в церковно-приходской школе, находим в книге «Записки учителя», изданной в 1949 году в Ярославле.

В квартиру Головина, проживавшего на площади церковно-приходской школы, в которой он был учителем, зашел местный священник (поп). Он увидел портрет А.Н.Толстого, схватил его и с возмущением и истерикой разорвал пополам, сказав при этом: «Такое безобразие! И где же? В квартире учителя, недалеко от икон Спасителя. Да знаете ли вы, что за это уволить можно? Читайте, сударь, не всех этих пушкиных и толстых, а историю православной церкви!».

На страже данного требования и вообще режима работы нашей школы бдительно стояла сторожиха нашей школы тетя Лиза – довольно тучная, сказал бы, «бабистая» особа с крутыми нравами, в духе ретивого полицейского, проживавшая в помещении школы (небольшой, деревянный, рубленый, двухэтажный дом, стоявший в церковном дворе). Каждое утро она проверяла содержание наших узелков, в которых мы носили книжки, тетради, учебные принадлежности. Особенно внимательна она была к третьеклассникам, некоторые из которых, увлекаясь чтением Конан-Дойля, носили в узелках с тетрадками нетолстые печатные брошюрки – отдельные выпуски по главам произведений этого автора (о сыщике Шерлок Холмсе, в частности). Брошюрка в таких случаях отбиралась, а «контрабандист» получал увесистый подзатыльник от тети Лизы.

Главным предметом, так сказать, «профилирующим» был «», его ветхий и новый заветы и одновременно церковно-славянский язык, чтение Евангелия и псалмов Давида, отдельных притч. Преподавал это лично коровницкий поп «отец Михаил» Малиновский.

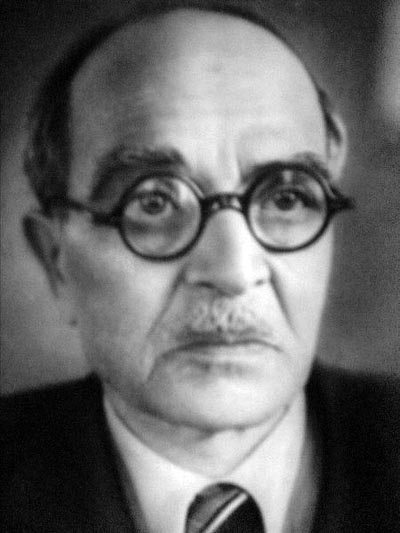

.

Хотя и не «шарообразный», но довольно плотный, даже, сказал бы, здоровый мужчина, лет пятидесяти с малым хвостиком, невысокого роста. Я и сейчас зрительно представляю его: карие глаза, широкий нос, густая черная борода с заметной проседью, такая же густая черная шевелюра, сзади подстриженная чуть ниже плеч; в черной поповской рясе (вроде длинного широкого платья) с широкими рукавами (раструбом к кистям рук), на груди металлический, крупного размера, крест, повешенный на шею металлической цепочкой. Словом, был черным в прямом и переносном смысле. Сам облик его наводил на нас «страх божий».

Как прихожане, так и мы называли его « Отец Михаил», иногда «батюшка». Он имел привычку загибать нижнюю кромку своей лопаты-бороды и держать ее губами. И так ходить между рядами парт, наблюдая за учениками и выслушивая ответы на свои вопросы или проверяя выполнение домашнего задания. К ученикам, замеченным в каком-то недозволенном поведении, наш «пастырь» не стеснялся применять линейку, постоянно лежавшую на видном месте стола учителя, - «инструмент внушения».

Нашей учительницей была, упоминавшаяся ранее, дочь «Отца Михаила» - 16-17 летняя гимназистка, которую мы называли Антониной Михайловной. Она обучала нас чтению, письму, счету, была с нами обходительной, доброй, внимательной, но при «достойном» случае баловников, шалунов, непослушных ставила в угол спиной к классу.

Не знаю, в порядке ли поощрения за прилежание (а я действительно учился с интересом), или для получения «производственной практики», меня, обучавшегося в третьем классе (школа была с трехлетним обучением), вместе с другими учениками определили для прислуживания в церкви в часы богослужения, переносить, переставлять подсвечники, раздувать кадило и подавать его, в соответствующий момент, попу или дьякону, помогать тому и другому облачаться (одеваться) каждому из них в церковное одеяние, соответствующее «занимаемой должности», выполнять другие дела, входящие в обеспечение той или иной церковной церемонии.

Ох, и насмотрелся же я на свершения церковных «». Вспоминая сейчас о них, считаю термин «таинство» избран совершенно правильно, потому что открыто, явно, показывать закулисные «фокусы» попов нельзя, оттолкнешь верующих. Вся церковная «святость» построена на обмане. Я мог бы это иллюстрировать примерами, но мне просто жаль моего времени для изложения, да и места в тетради.

Елизавета Евграфовна, наблюдавшая, как ее младшее чадо, одетое в длинный, не по росту, парчовый балахон (по церковному стихарь) и с чумазым носом от раздувания угля в кадило, участвует в обеспечении богослужения, была, что называется, на девятом небе.

Месяца три или четыре я прислуживал в церкви. Закончил - с началом весны 1917 года, с окончанием церковно-приходской школы.

На этом моя учеба оборвалась. Мать попыталась в 1917 году устроить меня на обучение в городское начальное училище. Ей кто-то сказал, что после февральской революции такие училища стали открыты для детей всех сословий.

После похода в училище она рассказывала Тоне, как ее допрашивали там: кто она, где и кто ее муж, какие средства существования и т.п. А потом сказали ей: «Поздновато пришли, уже местов нету». Так что в августе 1917 года еще действовало предписание председателя школьной комиссии Ярославской губернии: «Отказать в приеме в городские училища железнодорожным служащим и фабричным».

Продолжил я обучение лишь осенью 1918 года уже в средней советской школе, которая была создана на базе того же начального училища, в которое меня не допустили. Училище называлось Градовским, по имени владельца, находилось на Большой Федоровской улице (ныне Емельяна Ярославского) (переименована в Большую Федоровскую. - Евгений Бекренев) в закоторосльной части города. От механической мастерской, в которой мы проживали, школа отстояла километрах в трех.

Ярославская Губернская Пролетарская Школа. 1919 г. 7-й слева с корнетом - Л.К.Бекренев.

Учитывая, видимо, трехлетнее образование, полученное в церковно-приходской школе, меня определили в четвертый класс первой ступени.

Были школы начальные, были школы первой и второй ступени, последние и назывались средними школами. Первая ступень 1-4 класса, вторая 5-9 классы. 10-й класс был введен позднее.

Конечно, для меня все здесь было новым: и преподаватели, каждый из которых преподавал «свою» дисциплину, и учебные дисциплины, и организация обучения, и школьные порядки, не говоря уже о девятиклассной численности училища. Впервые тогда завел свой персональный «документ» - Расписание уроков.

Учителями были те же самые лица, которые работали в том же городском училище. Данный фактор нашел свое выражение, особенно в преподавании гуманитарных дисциплин, под влиянием, конечно, возникшей в стране, внутренней политической обстановки: социалистическая революция, гражданская война; школа отделена от церкви, церковь отделена от государства. В преподавании это выразилось в том, что при рассказе нам, например, о Солнце, о Луне, о Земле, уже не говорилось о том, что «мир сотворен богом», которому, кстати сказать, потребовалось для этого всего лишь , о чем говорил нам «Отец Михаил» в церковно-приходской школе, и новые мои преподаватели – ученикам прежнего начального училища.

Нам говорили о войне Древнего Египта, о фараонах, их завоеваниях. Но ни слова не говорили о восстаниях рабов. В нашей стране свершилась победоносная социалистическая революция. Шла Гражданская война. Наверное, можно было бы, с учетом нашего детского ума и разумения, рассказать нам: зачем, почему, по каким причинам произошли данные события, кто тут прав, кто виноват?! Ни слова!

Мы от рабочих, на берегу Волги невольно «подслушивая» их разговоры, познавали ответы на такие вопросы. Поэтому-то и кричали «Бей буржуев!». Неграмотный сторож, старик дядя Митя, меня просветил в какой-то части по вопросам такого рода. А школьные преподаватели молчали!

Дело в том, что то были преподаватели старой, дореволюционной школы, люди, так сказать, «промежуточного» класса – интеллигенция. Шла Гражданская война. Еще нельзя было сказать, чья возьмет: революция или контрреволюция. Тем более, что и в нашей стране и на Западе находились «пророки», кричавшие: «Дни большевиков сочтены». «Так не лучше ли подождать, помолчать?», - могли рассуждать упомянутые педагоги, чтобы не оказаться в опале ни у «красных» ни у «белых».

Запомнился и такой тип педагога, как Федор Иванович Шитов, обучавший нас рисованию: лет немногим более сорока, упитанный щеголь, отличавшийся изысканными манерами и позами, с прилизанными бриолином волосами. Помню и суть его вступительного слова при первой нашей встрече.

– «Представьте себе, - говорил он, - что все вы, не знающие французского языка, оказались в Париже. Останетесь голодными! А умея рисовать, будете сыты. Войдете в ресторан, нарисуете курицу, и вам подадут румяную, жареную курицу. Нарисуете рака – подадут красных вареных раков, столь вкусных с пивом».