Глава XIII. На РКУКСе – разведывательных курсах усовершенствования командного состава.

30 ноября 1931 года я прибыл в Москву. Мне надлежало явиться на улицу Карла Маркса, дом 17.

Трижды до этого я бывал в Москве: дважды в составе курса Военно-морского училища, приезжал на праздничные парады на Красной площади, и один раз с группой краснофлотцев линкора «Октябрьская революция» по приглашению шефа линейного корабля коллектива авиационного завода № 39. Тогда, кстати сказать, познакомились с известным летчиком-испытателем М.М.Громовым, который «катал» нас на испытываемом самолете над Москвой, и с А.С.Яковлевым, тоже известным, но авиаконструктором.

Он показал нам свое первое творение – Авиэтку. В годы войны действовали его истребители - «Яки», а сейчас действуют «Яки» - его пассажирские самолеты.

Но Москвы я, конечно, не знал. Спросил милиционера: «Как добраться до улицы Карла Маркса?». Он ответил: «А ты заверни за Казанский вокзал и по Новой Басманной улице скорее дойдешь пешком, чем на транспорте с двумя пересадками».

Чемодан был не тяжелым, и я пошел указанным мне маршрутом. Представился дежурному по РКУКСу, предъявил документы, и был направлен на улицу Покровка в общежитие (ныне улица Чернышевского).

На неубранной улице – сугробы снега. На тротуарах – кочки, бугры снега. Пешеходов – потоки, и все куда-то спешат. Звонки трамваев, крики извозчиков и лотошников. Словом, жизнь в Москве проходила с высоким динамизмом, ускоренным темпом, шумливо.

Представился дежурному по общежитию. Он отвел меня в «морскую комнату». Здесь уже находились два неизвестных мне товарища. Познакомились. Оба черноморцы – Фрумкин и Кузнецов, оба береговой службы.

, начальник разведотдела Штаба Краснознаменного Балтийского флота (с начала войны до сентября 1942 г.), участник подготовки Тегеранской конференции.

В комнате прохладно. Окна разрисованы морозом. Побродил по помещению. Увидел кухню, пустую кладовку, на дверях некоторых помещений - замки, сургучные печати. Оценил: помещение старенькое, давненько не подвергалось хотя бы косметическому ремонту. Через двери некоторых комнат слышен разговор. А, в общем - пустынно и уныло. Время приближалось к 12-ти, о чем напомнил желудок, привыкший в это время к корабельному обеду.

И вдруг…, глазам не верю, входят три однокурсника по училищу: балтиец Жерка Дмитриев, днепровец Юлька Семенович и тихоокеанец Саша Иванников. Улыбки, радость встречи. Не виделись с окончания училища. Через несколько минут появляются: однокурсник балтиец и каспиец Берендт, на год раньше нас окончивший то же училище, что и мы.

1 декабря сели за столы отведенного нам класса на улице Карла Маркса, 17. Группа – 7 человек.

В 9 часов пришел заместитель начальника курсов – начальник учебной части (фамилию забыл) с флотским командиром категории «К-10» - равнозначной современному званию капитана 1 ранга. Он был представлен нам начальником морского отдела разведуправления, он же и куратор нашей группы. То был Василий Федорович Оксман, окончивший Военно-морское училище в 1925 году.

Нас ознакомили с распорядком дня, с учебным планом, сроком обучения – 6 месяцев, что после окончания курса нам предстоит работа во флотских органах разведки. Была дана краткая характеристика разведки вообще и флотской разведки в частности.

С нами занимались начальники некоторых отделов Разведупра: агентурного – , корабельной разведки – Оксман, информации – Никонов, заместитель начальника Разведупра Я.К. Берзина по информации (шифрованию, криптографии) – Озолин. Слушали доклады о международном положении, об организации разведки на флотах и флотилиях и о ее практической деятельности. Слушали об этом от начальников разведки флотов, приезжавших в Разведуправление по своим служебным делам и вопросам. Они же рассказывали и об особенностях условий работы на своих ТВД.

. Готовил группу Рихарда Зорге.

Через месяц-полтора после начала занятий начальник курсов получил новое назначение (забыл его фамилию). На его место прибыл некто Карпов. Мне, как старшине группы (о назначении было объявлено в первый день занятий) надлежало еженедельно докладывать начальнику курсов о положении дел в группе: о ходе занятий, об отношении обучающихся к предстоящей разведывательной работе, о событиях, бытовом устройстве и т.д.

Надо сказать, что интерес к работе в разведке у нас возрастал с каждым занятием. Слушали с большим вниманием. Перед нами раскрывалось многое, чего мы даже не представляли, о чем прежде не приходилось слышать.

В самом начале 1950-х годов, а, возможно, и в конце 1940-х мне надо было по делам службы обратиться к Главноначальствующему советской администрации в Германии, находившемуся в Берлине. Эту должность занимал генерал-лейтенант Чуйков Василий Иванович, тот самый, что командовал в годы войны 62-й армией, оборонявшей Сталинград и одержавшей победу над фашистской армией, положившей начало изгнания германских войск с советской земли.

Прибыв в Берлин, записался к нему на прием.

Вхожу в его кабинет… и не верю глазам своим… передо мною Карпов – бывший начальник РКУКСа. Я признался, что не ожидал такой встречи. «Вот и я подумал, - сказал Чуйков, выходя из-за стола, - не тот ли Бекренев, когда адъютант доложил мне о твоем визите. Садись, рассказывай, капитан 1 ранга, где плавал, путешествовал? Вот где встретились!».

Сколь неожиданной и приятной была та встреча с Василием Ивановичем! О Чуйкове, как о командарме, герое Сталинградской битвы, страна была наслышана. Но я, естественно, и предположить не мог, что Чуйков – это тот самый Карпов, с которым я встретился в короткий период времени на РКУКСе в начальных тридцатых годах.

Возвращаясь к годам обучения на РКУКСе, замечу одну слабость, в частности недостаток в письменных учебных пособий. Мы пользовались, например, книгой «Войсковая разведка», написанной еще в дореволюционные годы царским генералом, если память не изменяет, Рябиковым, излагавшей вопросы армейской войсковой разведки. Нам – морякам приходилось некоторые ее положения, как говорится, транспонировать во флотскую тональность, а остальное использовать для расширения кругозора.

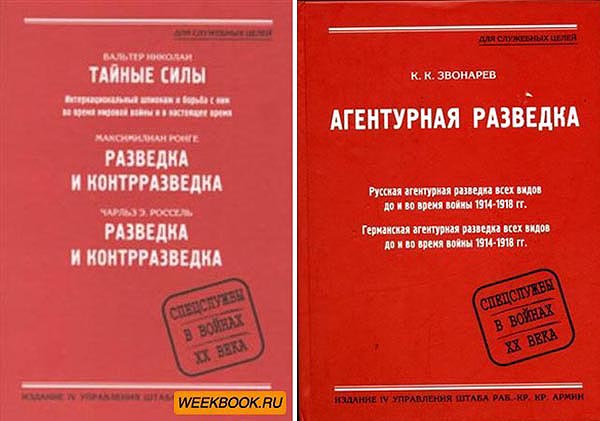

Читали мы брошюру «», написанную работником Разведупра Звонаревым; книгу «» или «Черные » (уже забыл), написанную начальником германской военной разведки полковником Николаи; «Марта Рише», «Мата Хари» об иностранных разведчицах. Все это об агентурной разведке. Как «чтиво» - полезное, но только повествовательного характера без упоминая организационной и методической сторон дела. Читали брошюру «Контрразведка», написанную работником ГРУ ГШ, брошюру Файвуша «Радиоразведка», написанную тоже работником ГРУ ГШ, кстати, слушали и его лекции о деятельности радиоразведки. В тот год по морской разведке не было еще ни одного учебного пособия. В наш год обучения только начали работу по написанию пособий по морской разведке.

Не было кому писать. Флот еще не имел кадров, способных для такого дела. Управление Военно-морских сил РККА, так назывался в те годы центральный флотский орган, не имело разведывательного органа. Руководство, в частности, стратегической и оперативной разведкой флотов и флотилий осуществлялось Разведупром штаба РККА, им же осуществлялось обеспечение флотской разведки специальными, специфическими, техническими средствами. Флотские органы агентурной разведки находились под руководством разведорганов военных округов.

В декабре 1937 года был образован Наркомат Военно-морского флота СССР, в состав которого вошли Управления Военно-морских сил РККА и подчиненные ему флоты и флотилии. Был создан генеральный морской штаб с Разведывательным управлением.

В феврале 1946 года народные комиссариаты обороны и ВМФ объединились в Наркомат Вооруженных Сил СССР, переименованный в марте того же года в Министерство Вооруженных Сил.

В феврале 1950 года это министерство было разделено на Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР, в котором вновь возник Генеральный морской штаб.

В марте 1953 года оба министерства объединились в единое Министерство обороны СССР. Кадры стратегической разведки флота перешли в Главное разведывательное управление штаба вооруженных сил. Генеральный морской штаб был преобразован в главный морской штаб, в составе которого образован Разведывательный отдел по руководству оперативной разведкой флотов и флотилий.

Несколько раз на РКУКС приходил Я.К.Берзин – начальник Разведупра штаба РККА. Беседовал с обучающимися. Пришел он и на выпускное собрание. В своем выступлении поздравил нас с окончанием курсов, рассказал о характере предстоящей работы, подчеркнув ее государственное назначение и важное место, ответственное, подчеркнул, место в сумме мероприятий по обороне страны. Раскрыл наиболее «острые» стороны международного положения Советского Союза, о подготовке империализма к новым военным походам против страны Советов.

К 1925 году международное положение нашей страны улучшилось. Около 20-ти государств заключили с нами мирные договоры и установили дипломатические и торговые отношения. Но уже в том же году обнаружились явные признаки подготовки мирового империализма к новой агрессии против Советского государства.

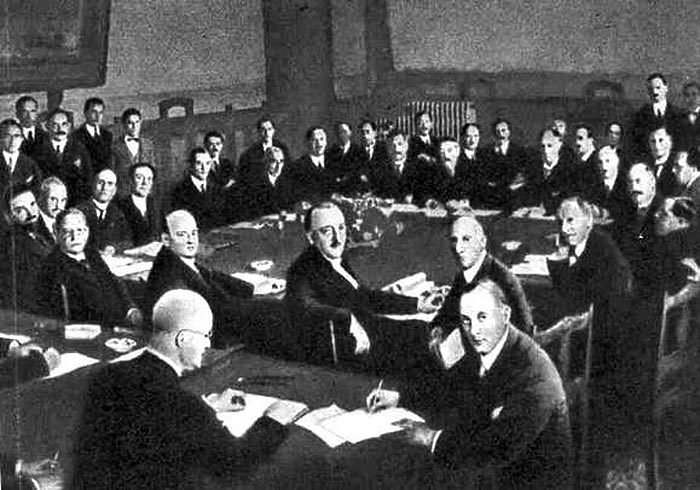

В октябре 1925 года в швейцарском городе Локарно собрались на конференцию министры иностранных дел стран победителей в Первую мировую войну – Англии, Франции, США, на которую был приглашен и германский министр – представитель побежденной страны. Был подписан Пакт о неприкосновенности германо-французских и германо-бельгийских границ. Относительно своих восточных границ Германия обязательств не давала.

Локарнская конференция имела своей главной целью создание антисоветского блока с участием Германии, способствовать восстановлению ее военного потенциала.

Поняв антисоветский настрой министров, германский министр Штреземан заявил, что в случае войны с Советским Союзом Германия не останется безучастной, Германия не может не воевать. «Но как быть с вооружением?» - спросил он.

Дело в том, что системой Версальско-Вашингтонских договоров 1919 года Германия, как побежденная страна, была резко ограничена в военном строительстве: численность ее армии не могла превышать 100 тысяч человек; водоизмещение военного корабля – не свыше 10 тысяч тонн; строительство военных самолетов, танков, крупнокалиберной артиллерии, подводных лодок – было вовсе запрещено. Кроме того, Германия выплачивала крупные суммы по репарации.

На вопрос Штреземана ответил Чемберлен – министр иностранных дел Англии: «Вам должны будут помогать все государства, входящие в состав Лиги наций. Кто вас разоружал, тот и должен будет вооружить вас!».

Продолжение следует.