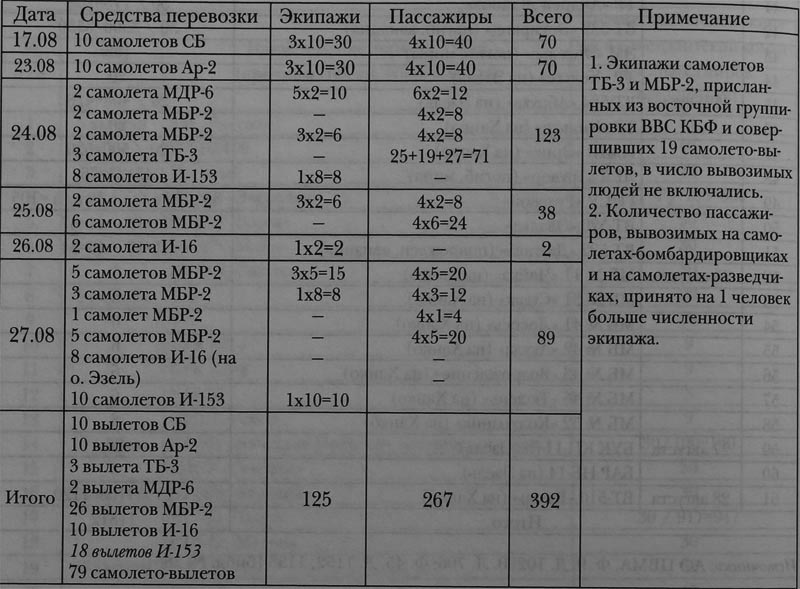

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: —В–∞–±–ї–Є—Ж–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є 10-–є –∞–±—А –Є –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –љ–µ–µ –∞–≤–Є–∞–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–і–Ї–∞—Е —И—В–∞–±–∞ –Т–Т–° –Ъ–С–§.

18.08, 22.08 –Є 24.08 –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –°-4, ¬Ђ–Ъ–∞–ї–µ–≤¬ї, ¬Ђ–Ы–µ–Љ–±–Є—В¬ї, –©-307, –©-308, –©-322, –©-405, –Ь-95, –љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–Є–ї –і–ї—П –Є—Е –Я–Ь–Ю –Є –Я–Т–Ю —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Ґ–∞ –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –Ъ–Ы –Ш-8, –Ч–° ¬Ђ–Т—П—В–Ї–∞¬ї, –Ч–° ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–∞¬ї, –Ґ–† ¬Ђ–Р–ї–µ–≤¬ї.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–ї ¬Ђ–Ы–µ–Љ–±–Є—В¬ї –Т.–Р.–Я–Њ–ї–µ—Й—Г–Ї

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —И–µ—Б—В—М –Я–Ы (–Ы-3, –©-309, –©-310, –©-311, –©-318, –©-319) –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б 5.08 –њ–Њ 28.08 –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –љ–∞ –Њ. –≠–Ј–µ–ї—М –Є –њ-–Њ–≤ –•–∞–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ 17 777 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (—В–∞–±–ї. 6,7,8 ), –≠–Ь-2, –Я–Ы-6, –Ґ–Ъ–Р-3, –Ч–Ь-3, –Ґ–†-21 –Є –Т–°–£-26 (—В–∞–±–ї. 7), –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –і–ї—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞, –Є 60 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ (2237 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є —Н—В–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б—Г–і–Њ–≤ –Є 125 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Њ–±—Й–µ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є). –Ъ –љ–Є–Љ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є—В—М 45 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —В–∞–±–ї. 98–∞ (–°–Ъ–†-5, –°–Ъ–Р ¬Ђ–Ь–Ю¬ї-13, –С–Ґ–©-4, –Ґ–Ґ–©-19, –Ъ–Р–Ґ–©-4), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Т —З–Є—Б–ї–Њ —Н—В–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤–Њ—И–ї–Є —В—А–Є –Ґ–Ґ–©, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Њ. –≠–Ј–µ–ї—М –Є –њ-–Њ–≤ –•–∞–љ–Ї–Њ (—В–∞–±–ї. 7), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –С–Ґ–©-3, –Ґ–Ґ–©-1 –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ь–Ю –С–Ь, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ (—В–∞–±–ї. 5), –Є 1293 —З–ї–µ–љ–∞ –Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ 59 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є 47 —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–±—Л–ї–Є 19 070 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ш–Ј –љ–Є—Е –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –љ–∞—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г—И–ї–Є 56 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Ґ–†-17, –Т–°–£-16, —Г–ї–µ—В–µ–ї–Є 52 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, –Є –љ–∞ –љ–Є—Е —Г–±—Л–ї–Є 16 807 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (13 407 –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –Є 3283 —З–ї–µ–љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Є 117 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤). –Э–∞ –Њ. –≠–Ј–µ–ї—М –Є –≤ –Т–Ь–С –•–∞–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л —В—А–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, 14 –Т–°–£ –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б 2048 –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–∞–Љ–Є, 247 —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—О –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –љ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ—Л. –І–Є—Б–ї–Њ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –±—Л—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤–ї–∞—Б—В–Є –≠—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –°–°–†, –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –°–Ч–Э, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –°–§ –Є 8–Р, —З—М–µ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±—Л –Љ–µ–љ—М—И–µ —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞—Е, –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –Ъ–С–§, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–ґ–µ –Ї 3.07 –≤—Л–≤–µ–Ј –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б –њ-–Њ–≤–∞ –•–∞–љ–Ї–Њ –Є –Ь–Њ–Њ–љ–Ј—Г–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –Є –Я–∞–ї–і–Є—Б–Ї–Є вАФ 11 580 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ъ–С–§ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤, —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –±—Л –њ–Њ—В–µ—А–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А–µ –∞–і—А–µ—Б–∞—В–∞ —Н—В–Њ–є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є. –Ю—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –Є –≤—Б–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –Є —З—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —В–µ—Е –Є —В–Њ, –Ї–Њ–≥–Њ –Є —З—В–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Ј–∞–і–∞—З —Д–ї–Њ—В–∞.

–§–ї–Њ—В –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –Ь–Њ–Њ–љ–Ј—Г–љ–і—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –њ-–Њ–≤ –•–∞–љ–Ї–Њ –Є –≤—Е–Њ–і –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –≤–µ–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—П —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—О –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –ї–∞—В–≤–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л, –±–Њ–Љ–±–Є–ї –С–µ—А–ї–Є–љ, –љ–∞—А—Г—И–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –Є —И—В–∞–± –Ъ–С–§ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є —Н—В–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞, –Є–Љ –љ—Г–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–≤—И–Є–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д–ї–Њ—В–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –≤–Њ–µ–љ—В–Њ—А–≥.

–Ю—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ –Є –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–µ –і–ї—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –У–С –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —Б—Г–і–∞, –љ–Њ –і–ї—П –Є—Е –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї –і–ї—П –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ - –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –±–µ—А–µ—З—М —Н—В–Є —Б–Є–ї—Л –≤ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –±–µ–Ј —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –°–Ъ–Р ¬Ђ–Ь–Ю¬ї. –° 5.08 –і–Њ 12.00 28.08 –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Њ–і–Є–љ –≠–Ь, –Њ–і–Є–љ –Ч–Ь, —З–µ—В—Л—А–µ –С–Ґ–©, –Њ–і–Є–љ –Ґ–Ґ–©, –і–≤–∞ –≠–Ь–Ґ–©, –і–µ–≤—П—В—М –Ґ–† –Є –њ—П—В—М –Т–°–£ –Є–Ј 262 –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞—Е –њ–Њ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–і–Є–љ –≠–Ь, –і–≤–∞ –°–Ъ–Р —В–Є–њ–∞ .–Ь–Ю, –Є –Њ–і–Є–љ –Ґ–Ґ–©, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –і–Њ–Ј–Њ—А–∞—Е –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–Є–ї –Є—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Н—В–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ¬ї –Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 2 —В—Л—Б. –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є.

–Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –≤–µ—Б—В–Є —А–µ—З—М –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –Ї –њ—А–Њ—А—Л–≤—Г –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Е–Њ–і –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ.

–У–ї–∞–≤–∞ 2. –С–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ –Є—О–љ–µ вАФ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1941 –≥.

2.1. –Ч–∞–і–∞—З–Є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ–С–§

–Я–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–† –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї:

¬Ђ–У—А—Г–њ–њ–∞ –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А¬ї –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–∞–і–∞—З—Г —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ —Б–Є–ї—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–Њ–≤ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –ї–Є—И–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –µ–≥–Њ –±–∞–Ј.

–Т–Ь–§ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є–Ј –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ - –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –±–∞–Ј—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ - —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є.

–Я–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Т–Ь–§ –±—Г–і–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е —Б–Є–ї¬ї (–і–Њ–Ї. вДЦ 4).

30 –Є—О–љ—П 1941 –≥. –У–Є—В–ї–µ—А —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є: ¬Ђ–Ч–∞–і–∞—З–∞ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –§–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—В–∞–љ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О (–њ–Њ–і–≤–Њ–Ј —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є —А—Г–і—Л –Є–Ј –Ы—Г–ї–µ–Њ). –Ч–∞—Е–≤–∞—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–Њ–≤ —Б —Б—Г—И–Є –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В —В—А–Є-—З–µ—В—Л—А–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ы–Є—И—М —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –±—Г–і—Г—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л. –І–µ—В—Л—А–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В 2 000 000 —В–Њ–љ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —А—Г–і—Л¬ї [–і–Њ–Ї. вДЦ 49].

–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Т–Ь–§ –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Т–Т–°:

–∞) –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Љ–∞–ї—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є: —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –Ї–∞—В–µ—А–∞, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї–Є, —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є –Є –Ї–∞—В–µ—А–∞-—В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –і–µ—Б–∞–љ—В–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є (–≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 300 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –µ–і–Є–љ–Є—Ж);

–±) –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤ —Г—Б—В—М–µ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –≤ –Ь–Њ–Њ–љ–Ј—Г–љ–і–µ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –Љ–Є–љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—Л—Е–Њ–і—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Ъ–С–§ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О —З–∞—Б—В—М –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –і–ї—П –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ –Љ–Њ—А–µ;

–≤) —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ—В–µ—А—М –Њ—В –∞—В–∞–Ї –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є;

–≥) –≤–µ–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Є–≥—Г –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –і–ї—П —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —Б–Є–ї, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і;

–і) –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Ъ–С–§;

–і) –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –µ–≥–Њ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Г—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г.

19.07 –У–Є—В–ї–µ—А, —Г—В–Њ—З–љ—П—П –Ј–∞–і–∞—З–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–†, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤ –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–µ вДЦ 33: ¬Ђ–Ч–∞–і–∞—З–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –Є –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ. –Ф–∞–ї–µ–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –±–∞–Ј–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Г—Е–Њ–і–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Б–Є–ї –µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –і–ї—П –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е¬ї [–±–Є–±–ї. вДЦ 295].

–Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ –Љ–Њ—А–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Ъ–С–§ –љ–µ –±—Г–і—Г—В.

23.07 –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–µ –Ю–Ъ–С вДЦ 33 –У–Є—В–ї–µ—А –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є, ¬Ђ–љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Є—Е –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –љ–∞ —Б—Г–і–∞ –Є –њ—А–Њ—А—Л–≤... –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї [–і–Њ–Ї. вДЦ 121].

–Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–Є–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –њ-–≤–Њ–Љ –Ѓ–Љ–Є–љ–і–∞ –Є –±–∞–љ–Ї–Њ–є –Ъ–∞–ї—М–±–Њ–і–∞ (–Ъ–∞–ї—М–±–Њ–і–∞–≥—А—Г–љ–і), –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАФ –Ѓ–Љ–Є–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—А—М–µ—А–∞ (–Ѓ–Ь–С). –Э–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –Ь—П–Ї–Є–ї—Г–Њ—В–Њ –Є –Ъ—Г–є–≤–∞—Б–∞–∞—А–Є, –±–ї–Є–Ј –•–µ–ї—М—Б–Є–љ–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ 305-–Љ–Љ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Э–∞ –Љ. –Ш—Е–∞—Б–∞–ї—Г, –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –Ѓ–Љ–Є–љ–і–∞, –Я—Г—А–Є–Ї–∞—А–Є –Є —Г —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ь–∞—Е—Г (–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –≥. –Ъ—Г–љ–і–∞) –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ 105-210-–Љ–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А¬ї. –Ю–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—И–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є–і—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ѓ–Ь–С. –°–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Ѓ–Ь–С, –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –Є –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–∞ –Ѓ–Љ–Є–љ–і—Б–Ї—Г—О –Љ–Є–љ–љ–Њ-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О (–Ѓ–Ь–Р–Я).

–°–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Ј–∞ —В—А–∞–ї–∞–Љ–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П 1-–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞: —В–Њ–њ–Є—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —Б—Г–і–∞ –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Е –њ—А–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –Њ—В –±–Њ–Љ–± –Є —В–Њ—А–њ–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –њ—А–Њ—В—А–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Љ–Є–љ–∞—Е. –Э–µ–ї—М–Ј—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –±–∞—В–∞—А–µ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ–∞—А—И—А—Г—В–∞ –Є—Е –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г.

–° —Ж–µ–ї—М—О –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ѓ–Ь–С –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є, –љ–∞ —О–ґ–љ—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–∞ –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—О —В—А–µ–±—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Є–љ, –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –±–µ–ї—Л—Е –љ–Њ—З–µ–є, —В.–µ. —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ –Ъ–С–§ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Є–љ –Є –Є—Е —В—А–∞–ї–µ–љ–Є–µ. –Р –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Љ–Є–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ї–Є—И–Є–ї–Њ –Ъ–С–§ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П —В–∞–Љ —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –±—Г—Е—В–∞—Е –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ –Љ—Л—Б–∞—Е, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Ї –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ.

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Є–љ–љ–Њ-–Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞, –≤ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –љ–Є–ґ–µ —В–∞–±–ї. 9 –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –ї–Є—И—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Ѓ–Ь–С. –≠—В–Њ—В –±–∞—А—М–µ—А, –њ–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –Њ—В—Е–Њ–і–∞ —Б–Є–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –љ–µ–Љ—Ж—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Ъ–С–§ –Є–Ј –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –і–ї—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–Љ–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ф–∞—В—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Л –≤ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Н—В–Њ–є —В–∞–±–ї–Є—Ж—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —А—П–і –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Є–љ–љ–Њ-–Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Т–Ь–° –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є:

1. –Ш–Ј 2008 –Љ–Є–љ –Є 796 –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ѓ–Ь–С:

вАФ 1460 –Љ–Є–љ –Є 576 –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Ш-11, –Ш-82, –Ш-39, –Ш-38, –Ш-33, –Ш-10, –Ш-40, –Ш-31, –Ш-30, –Ш-32, –Ш-9, –Ш-8, –Ш-35, –Ш-37, –Ш-36, –Ш-34, –Ш-7, –Ш-6, –Ш-29, –Ш-62, –Ш-64, –Ш-63, –Ш-61, –Ш-83, –Ш-60,

–Ш-67, –Ш-66;

вАФ 548 –Љ–Є–љ –Є 220 –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ - –≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е Valkjarvi, –Ш-69, –Ш-81, –Ш-4, –Ш-41, –Ш-42, –Ш-43, –Ш-28, –Ш-27.

–У—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –Ѓ–Ь–С –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Ї—А–Њ–Љ–Ї–∞ –Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П Valkjarvi.

2. –Ш–Ј 2008 –Љ–Є–љ 1299 –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ 3 –Љ, –∞ 709 - –љ–∞ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ 1-1,5–Љ;

вАФ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ѓ–Ь–С –љ–∞ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ 3 –Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 889 –Љ–Є–љ, –∞ –љ–∞ 1-1,5–Љ вАФ 595 –Љ–Є–љ;

вАФ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ 3 –Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 410 –Љ–Є–љ, –∞ –љ–∞ 1-1,5 –Љ вАФ 114 –Љ–Є–љ.

3. –Э–∞ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ —Б–Є–ї –Ъ–С–§ –Є–Ј 1299 –Љ–Є–љ, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ 3 –Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М:

вАФ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ѓ–Ь–С - 569 –Љ–Є–љ –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Ш-6, –Ш-8, –Ш-60;

вАФ –≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є - 345 –Љ–Є–љ –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е Valkjarvi, –Ш-81, –Ш-28, –Ш-27. –Я–Њ–і –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –љ–∞ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ –§–Т–Ъ вДЦ 10 –Ґ–С-–µ, -–ґ.

–Т–љ–µ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л 385 –Љ–Є–љ –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Ш-4, –Ш-7, –Ш-29,

–Ш-30, –Ш-31,–Ш-62.

–Т –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –†.–Р.–Ч—Г–±–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ґ–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ (–∞–≤–≥—Г—Б—В - —Б–µ–љ—В—П–±—А—М 1941 –≥.)¬ї

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В