О друзьях-товарищах. Окончание.

«Галка» (Валерий Иванович Галочкин)Второй мой приятель был боксёром похлещи первого: у него был первый разряд и определённые успехи на юношеских первенствах Ленинграда и ВМУЗов (военно-морских учебных заведений). Крепко сложенный уроженец Самары, казалось, состоял из одних мускулов. Но только мускулами и в спорте ничего не сделаешь.

А у Валерки ещё были и характер, и незаурядные волевые качества, и множество прочих способностей. Я как-то всё стеснялся расспрашивать, но, по-моему, он вырос без матери, а отец его был педагогом макаренковского стиля. Результатом такого воспитания был рахметовский образ мышления, правда, я что-то не припомню у литературного героя масштабных законченных дел, а наш «Галка» постоянно совершал геракловы подвиги.

Например, в дополнение к объёмным физическим нагрузкам спортсмена он решает изучать первоисточники марксистской литературы по ночам, чтобы треть жизни не пришлось потом вспоминать как бездарно потраченное время, и всерьёз реализует этот план, преодолевая натуру, скепсис товарищей и воинские порядки.

Правда, вскоре ночи ему пришлось использовать по другому назначению.

Хотя Валерка родился в 1932 году, то есть был моложе большинства однокашников, он был крепким парнем и выглядел на пару лет старше своего возраста. Из отпуска после окончания второго курса наш друг явился женатым человеком и, более того, – через год к нему переехала жена, не имея в Ленинграде, как говорится, ни кола, ни двора. Красавица Людмила (постарше его на пару лет) параллельно с работой в Куйбышеве экстерном окончила среднюю школу и поступила на заочное отделение педагогического института имени Герцена. В Ленинграде она продолжала работать секретарём-машинисткой в горкоме комсомола.

В большом городе молодая пара с появившейся к этому времени дочерью Олей продолжала одиссею нешуточной борьбы за существование.

Для жилья была отыскана какая-то конура (6 кв.м.). Некоторое время Валерку даже отпускали на ночь в город на заработки в качестве грузчика (заодно это помогло ему завершить марксистское образование).

1949 год. Нас произвели в курсантов Высшего Училища. Читателю не кажется странным вид матроса с саблей (простите – палашом)?

И всё перечисленное не на один день или неделю, а на несколько лет, пока лейтенанту Галочкину не начали выдавать более или менее заметное денежное содержание. Я не уверен, что уважаемый читатель до конца представляет себе описываемые жизненные обстоятельства. Но всё равно, нужно согласиться – мы имеем дело с незаурядными характерами. Ведь не наблюдалось никакого нытья или опускания рук, наоборот, разрабатывались и осуществлялись всё новые планы беззаветной морской службы и освоения бессмертной общественной теории...

Следующая моя встреча с Валеркой произошла в 1955 году, когда его лодка новейшего тогда 613-го проекта в числе первых прошла Северным морским путём на Тихоокеанский флот. Полугодовая тягомотина с этим переходом не прошла бесследно для экипажей. К примеру, из четырёх командиров лодок – офицеров ещё военного времени – троих тут же уволили в запас (наверное, за беспробудное пьянство), а четвёртый – Владимир Андреевич Попов, хоть и продвинулся до адмиральских должностей, но психически был не совсем уравновешен.

В этой обстановке командиром Валеркиной лодки стал Ким Дмитриевич Подольский, на фигуре которого мне хочется задержать внимание читателя.

Примерно в 1947 году на одной из тихоокеанских баз подводных лодок проходил смотр расположенной там бригады каким-то большим начальником. Уставная процедура такого смотра в конце предусматривает опрос претензий у всего личного состава, чтобы проверяющий лично услышал «глас народа», так сказать, напрямую, без задержек по инстанциям (что-то вроде Юрьева дня).

Как правило, никто с претензиями не вылезает, зная, что адмирал укатит, а непосредственный командир останется. Но на этот раз из строя вышел молодой фельдшер и спросил адмирала, есть ли у советских людей право на образование. Подоплёка такой глобальной постановки общественно-значимого вопроса состояла в том, что окончившие фельдшерское училище (так же, как, например, – авиационные техники со средним образованием), став по недомыслию системы офицерами, не имели никаких служебных перспектив роста, ну разве только до звания старшего лейтенанта или капитана.

В результате этого легендарного выхода из строя решительного фельдшера направили в Бакинское высшее военно-морское училище, где было организовано обучение офицеров, по каким-то причинам (в основном, из-за войны) не получивших образования. Заведение это Подольский окончил в 1952 году, то есть по морским знаниям не шибко отличался от нашего брата. Но по жизненной хватке и концентрации незаурядных способностей на выполнение карьерных планов ему не было равных. Образно говоря, он как тяжёлый танк буквально «пёр» к адмиральским вершинам.

Например, уже впоследствии я наблюдал его в академии не просто получающим очередной диплом, а ещё и изготавливающим кандидатскую диссертацию. Понятно, что, в конце концов, он стал адмиралом. Всё это рвение можно было только приветствовать, если бы от «танка» не летели «щепки». Одной из них и пришлось стать моему другу. Подольский делал всё, чтобы командиры боевых частей (офицеры-специалисты, отвечающие за отдельные сферы функционирования оружия и механизмов) на его лодке имели высокую квалификацию и как можно реже менялись. Достичь этого в обстановке постоянного ввода в строй новых кораблей и соответствующего выдвижения дельных офицеров можно было только путём очернения своих подчинённых. А материал для такой раскраски добывался обстановкой изощрённой придирчивости и раздувания любых мелких недостатков подчинённых.

По службе к Валерке было трудно придраться, но раз или два в году, а поначалу и реже, он срывался и выпивал без меры. Попозже я вынужден буду привести и другие примеры подобного непривлекательного поведения моих сослуживцев. А здесь мы должны констатировать, что вся дальнейшая служба моего друга представляла собой некий релаксационный процесс, на вершинах которого его хвалили и назначали, а в периоды срывов – разжаловали и растаптывали, как только у нас умеют это делать.

Хорошо хоть меня персонально не втянуло в эту неприглядную деятельность: в 1957 году «Галку» назначили на нашу лодку помощником, а я был старпомом.

Но наша совместная служба свелась к полуторамесячному выходу в море на разных лодках (мой друг подменял кого-то), а потом меня отправили учиться на офицерские классы.

Надо отметить, что Валерий Иванович спокойно переносил и ту часть выпавших на его долю служебных испытаний, которая связана с необходимостью подчиняться офицерам, уступающим ему по знаниям и опыту. Например, он был старпомом в резервном экипаже, где командовал не очень способный наш однокашник, но я не слышал от него никаких сетований на эту ситуацию.

Конечно, без конца отмеченные «релаксации» продолжаться не могли (их «амплитуда» всё увеличивалась раз от разу), и моего друга досрочно уволили в запас в звании капитана 3 ранга и даже с каким-то ущемлением минимальной по размеру пенсии. А надо сказать, что Людмила к этому времени уже стала (не без помощи мужа) кандидатом философии или социологии и заведующей кафедрой марксизма во вновь образованном на базе пединститута Владивостокском университете. Я слаб в анализе семейных отношений, но при редких посещениях моих друзей наглядно видел перемещение «центра тяжести» от мужа к жене.

Валерий Иванович стал работать в бассейновом информационном посту рыболовецкого флота, где осело немало бывших подводников, а каждые трое суток между дежурствами посвящал социологическим исследованиям, не давая спать партийным и хозяйственным органам своими многочисленными предложениями. А потом и вовсе переквалифицировался в профессионального социолога и стал руководителем специализированной группы по вошедшей в это время в моду научной организации труда. Результатом этой масштабной деятельности было множество брошюр и две книги, а также незащищённая диссертация. На беду, сфера изучения общественных явлений находилась под цепким взором разного рода партийных органов, и мой прямолинейный приятель так и не смог как следует приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. «Релаксации» тоже не прекращались, что делало Валерия Ивановича весьма уязвимым при организации любых поисков правды и справедливости...

Очередной удар по семейству моих целенаправленных приятелей был нанесён с самого неожиданного направления – со стороны единственно правильной марксистской науки.

Семейство Галочкиных. 1955 год.

Как я уже мельком заметил, в семье Галочкиных с 1952 года росла симпатичная дочка. В силу неумолимых законов наследственности, у неё была незаурядная воля, характер, закалённое спартанским образом жизни здоровье и нормальные умственные способности. Вся эта совокупность жизненных сил была также брошена на освоение передовой общественной теории, и, после блестящего окончания философского факультета во Владивостоке, Олю направили в аспирантуру более престижного Ленинградского университета.

Как на грех, некоторым жителям западных стран не хватало философских знаний у себя на родине, и они также постигали вершины этой науки в Ленинграде. А Олю при них назначили старостой.

По всей видимости, назначавшие ждали от неё какого-то пригляда за отсталыми иностранцами, но в этом деле им отказала интуиция, так как невозможно себе представить нашу героиню в роли «стукача».

Вместо этого наша философиня влюбилась в тридцатипятилетнего немецкого доктора наук, вместе с ним не совсем правильно представляя себе степень гуманизма окружающего её общества.

Разразился отвратительный совковый скандал, в результате которого своей работы лишилась не только аспирантка, но, по-моему, и её мама.

Детали всей этой эпопеи мне не особенно известны, но не без связи с ней семейство даже переселилось в Нижний Новгород, завершив на родной великой реке свой более чем тридцатилетний дальневосточный поход.

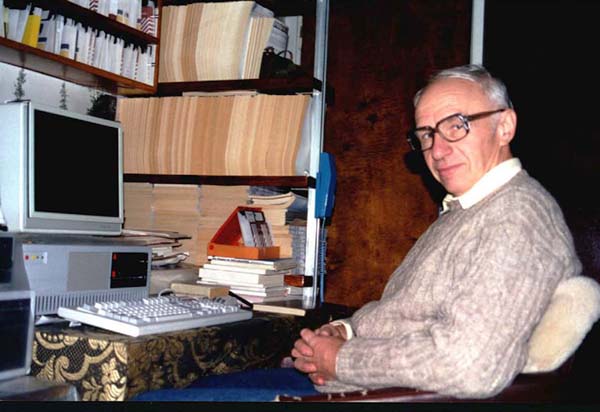

Как уже не раз назойливо напоминал автор, ничего не проходит бесплатно. Валерка перенёс инсульт и выкарабкивается из него так, как пристало боксеру, в очередной раз посланному в нокдаун. А Людмила и вовсе не встаёт с постели. У них есть тринадцатилетний внук Саша, которого дед научил боксировать. Недавно на пенсионные поступления ему купили компьютер, и я пытаюсь пересылать на берега Волги легко доступные в Академгородке программы.

«Шем» (Владимир Иванович Шемякин)Однажды, в самом начале училищной жизни, я увидел на каких-то брёвнах во дворе темноволосого глазастого парня с пушистыми бровями и ресницами, который взапой читал книгу и, по-моему, мурлыкал при этом. Книга оказалась «Цитаделью» А.Кронина, такого рода произведений в сельской местности я не встречал (мир там ограничивался Россией). С этой книги и началось мое знакомство с Володей Шемякиным, который оказался на два порядка более начитанным, чем я, и превратился в моего естественного лоцмана в книжном мире.

Отец Володи – Иван Шемякин – был директором завода и умер от голода в блокаду. В этом месте на пресс-конференциях говорится: «No comments». А мама – Дора Борисовна – выжила и работала инженером-технологом до наших дней, пока её не свалили болезни. Когда в увольнениях мы посещали коммунальную комнатёнку на Петроградской стороне, она обязательно кормила нас макаронами и прочей тогдашней едой, очевидно, интересуясь более нашего начальства вопросом о том, сколько же мы можем поглотить пищи.

«Шем» никаких глобальных планов усовершенствования общества не строил, спортом не занимался (всякая концентрация усилий противоречила его мягкой натуре) и учился как все.

Но, с некоторых пор я стал с огорчением замечать, что неудачи преследуют моего друга несколько чаще, чем остальных. Например, отправляясь в самоволку, на спуске из окна второго этажа Володя садился прямо на шею дежурному офицеру. Согласитесь, что по вероятности это очень похоже на столкновение двух судов в Ла-Манше форштевень к форштевню. Тем не менее, оба события имели место в действительности. Если в поезде, который вёз «зайцев» в Сочи, у кого-то воровали штаны, то можно было не сомневаться, что в неприглядном виде на тёплых берегах Чёрного моря появится именно «Шемка».

Список анекдотических происшествий я мог бы продолжить, но это дело не доставляет мне удовольствия. Кончилось всё изгнанием на флот, где Володька мёрз целый год матросом на линкоре. Потом его, как водится, вернули в училище, так что офицером он стал на год позже остальных.

Здесь мне придется вспомнить ещё одну неприглядную историю, связанную, как ни странно, с книгами. От занятий моего отца, связанных с постижением марксистского учения, осталось несколько книжек, среди которых было дореволюционное издание Ницше «Так говорил Заратустра». Содержание этой книги меня не интересовало, но «Шем» завладел шедевром и что-то вычитывал из него. И это было не единственное его подозрительное чтение. Внимание блюстителей коммунистической морали привлёк факт чтения моим другом сочинений Сенеки, который, как известно, проповедовал противный социализму добровольный уход из жизни при первых же признаках её заката (представляете, какая при этом будет убыль трудоспособного населения).

Володю стали «прорабатывать» на комсомольских собраниях, но народ встал за него «горой», и до исключения и повторного изгнания из училища дело не дошло. А, если бы был обнаружен Ницше, будьте уверены, никакая солидарность уже не имела значения.

После училища мой незадачливый друг штурманил пару лет на подводной лодке Северного флота. Но последняя его военно-морская катастрофа произошла не в море, а на берегу. На его дежурстве захлебнулся в собственных нечистотах пьяный старпом, которого «Шем» запер в каюте подальше от начальственных глаз. Поняв, что следующие промахи старшего лейтенанта Шемякина могут потопить в блевотине уже весь Северный флот, виновника уволили (конечно, без пенсии) в запас.

Ленинград – большой город. Но в нём Володя выбрал для работы аккумуляторный завод. Во время одной из юбилейных встреч я посетил это режимное предприятие, и впечатление о нём осталось одним из самых сильных в моей жизни.

Представьте себе набор грязных каменных бараков на берегу Финского залива, где в наше время рабы почти вручную (!) изготавливают и соединяют воедино все смертельно опасные составляющие части аккумуляторов: баки из эбонита, решётки-пластины из окиси свинца и электролит.

Материал каждой из этих частей по отдельности способен отравить человека, а всё вместе это производство трудно характеризовать иначе, как преступную душегубку.

Володя Шемякин. 1954 год.

Насчёт рабов – сказано тоже не ради красного словца: в цехах работают почти исключительно заключённые (это в культурной-то столице России). Если им кто-то из инженеров или начальства не нравится, неугодного могут запросто кинуть в бак с кислотой, для этого не требуется никаких Спартаков. В цех можно зайти, только заменив одежду и обувь на суконное и кислотоупорное (ну, это я видел в наших аккумуляторных мастерских). Но концентрация кислотных испарений в цехах не поддаётся никакому оправданию. По всей видимости, санитарных врачей и просто совестливых проверяющих здесь сроду не бывало.

По моим наблюдениям, у нас загажено всё: от «ничьих» подъездов жилых домов до прославленных автозаводов, построенных по иноземным проектам, и научных институтов. Но данное предприятие было загажено «в квадрате». Слои грязи покрывали все его стены и примитивное оборудование, так что приходилось только удивляться, почему вращающиеся части ещё не останавливаются. Вдобавок, днём раньше моего посещения завода в цехе изготовления баков произошёл пожар, и вся его окрестность превратилась в чёрную зону (в состав эбонита для придания ему эластичности входит резина).

Сюрреалистическую картину завершал полуторатонный грузовик военного выпуска с деревянными кабиной и крыльями, который не имел городских номеров и развозил грузы только по Богом проклятой территории завода. По контрасту с остальными предметами, машина была идеально чистой и свежевыкрашенной весёлой зелёной краской. Ею управлял полусумасшедший старик, который бил смертным боем любого, кто пытался дотронуться до его кумира.

Я провёл на этом заводе несколько часов в положении бездельника-экскурсанта. Владимир Иванович Шемякин проработал на нём более тридцати лет.

В остальном, он живет «как все». Во время одной из последних встреч он угощал нас с Петровичем вареньем из ягод, выращенных на собственном огороде.

И ещё одно наблюдение, хоть и постыдное для меня.

На последней юбилейной встрече, уже в самом конце, когда все мы, подвыпив и размякнув, думаем в общем-то о себе, он первым заметил, что наши старики – бывшие командиры рот Попов и Моргунов – остались без внимания (оргкомитет А сейчас Володя днями и ночами ухаживает задал сбой), и быстро нашёл такси для отправки их очень больной матерью... домой. Так, небольшая деталь.

«Пен» (Александр Сергеевич Пендюрин)Хотя Бог троицу любит, но даже у телеги четыре колеса. Давайте забудем об экономии объёма домашнего сочинения и попробуем нарисовать портрет ещё одного моего приятеля. Сделать это будет непросто, поскольку оригинал является в некотором роде художником, то есть сложной натурой, не очень-то понятной простым смертным.

Для затравки я предлагаю читателю представить себе следующую картину. Во время одной из многочисленных тренировок перед парадами наш начальник строевого отдела – грозный капитан 2 ранга Зыбунов – заметил некоторый непорядок во второй или третьей шеренге курсантов, стоящих с винтовками по команде «смирно». Каков же был ужас почтенного ревнителя воинских ритуалов, когда, незаметно приблизившись, он обнаружил в руках одного из курсантов небольшой ножик и обрабатываемый кусок дерева (винтовка при этом удерживалась в качестве мешающего работе предмета).

Ну а теперь вообразите себе децибелы упомянутого ужаса и возмущения, когда в отобранной деревяшке Зыбунов узрел свой скульптурный портрет с однозначно узнаваемой физиономией a la Павел I. И что можно сделать с автором непотребного произведения, голубые глаза которого невинно взирают на окружающую действительность с симпатичной курносой физиономии...

Как и все художественно одарённые люди, Санька жил в своём мире, не принимая особенно близко к сердцу окружающую действительность. Многие принимали такой стиль поведения за примитивный эгоизм, но это не соответствовало действительности. Саша очень мягко относился к окружающим людям и быстро сходился с ними, если находил общие точки интересов.

Всё связанное с изобразительным искусством он не только прекрасно знал, он жил в мире картин и художественных предметов, и при этом не выпячивал своих знаний и переживаний перед товарищами, великодушно прощая им невежество.

Во время отпуска летом 1948 года он явился к нам в Фомино, ежедневно уезжая в Москву по какому-то важному делу.

Объектом его хождений по столичным приёмным была Дрезденская галерея, о которой из простого народа мало кто знал в те времена. В результате воспитанник подготовительного училища получил от министра культуры РСФСР разрешение на осмотр тайно содержавшихся сокровищ. Сашиными коллегами по свиданию с Сикстинской мадонной было семейство какого-то важного генерала. И взрослые люди с удивлением слушали объяснения несовершеннолетнего мальчишки в морской форме.

Во время этой эпопеи «Пен» подружился с моей тёткой Зоей, несмотря на то, что при её церковноприходском образовании она вряд ли когда-нибудь посещала картинные галереи и слыхом не слыхивала о тайных шедеврах. Они о чём-то беседовали по ночам после возвращения ходатая из Москвы с последней электричкой. На память у нас остался деревянный тёткин портрет, жаль, что он затерялся при ликвидации жилья в Фоминской школе. К слову говоря, некоторые свои изделия (например, резьбу по кости) наш друг сдавал в комиссионные магазины, и там их охотно брали.

У Саши были замечательные родители. Отец – бывший капитан дальнего плавания – в описываемые времена проповедовал йогу в физкультурном институте имени Лесгафта и, как и старший сын, производил впечатление человека немного не от мира сего. Младший Сашин брат тоже был подобной фигурой. И обо всех трёх чудаках постоянно заботилась мама – детский врач.

Чем дальше дело шло к выпуску из училища, тем для всех становилось всё более ясным, что морская служба – это не дело для Александра Сергеевича Пендюрина. Но существующие порядки не позволяли из этой ясности сделать простые и очевидные выводы. Пить и безобразничать, чтобы его выгнали из училища, Саша просто не мог.

Тогда он стал без утайки говорить, что думает, на государственном экзамене по марксизму-ленинизму. Ну уж этого ему простить не могли и выгнали на флот в звании старшины.

Проболтавшись год на каком-то посту берегового наблюдения, Саша всё-таки через год получил диплом и под шумок начавшегося отхода от зверской фазы социализма ушёл «на гражданку». Там он закончил училище имени Мухиной и с тех пор работает художником-прикладником. Если читатель будет в Ленинграде, то может посмотреть на кораблик, венчающий шпиль морского вокзала, – это Сашина работа.

Ну вот. Как всегда: взялся писать про беззаботных юных моряков, а получились не совсем весёлые сценки советской жизни.

Совсем как в классической оперетте: «Что выросло, то и выросло... »

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru