22.

Возвращаясь к кадровому вопросу, должен заметить, что избавить ВМФ от бесполезных и, тем более, вредных людей проще простого. Осуществить это в силах администрации военно-морских училищ, если повысить их ответственность и не связывать их по рукам требованием поставки установленного количества выпускников.

Флотских специалистов нельзя отождествлять с капустой или ячменем, поставляемых государству колхозами. Здесь лозунг вождя мирового пролетариата

– «Лучше меньше, да лучше», как нельзя кстати. И всего-то от училищ требуется обращать внимание не только на успеваемость и дисциплину, а на весь комплекс внутреннего облика курсанта.

Как он ведёт себя с товарищами и родственниками, как помогает, как выполняет просьбы, своевременно ли отдает долги и сменяет на вахте, чем занимается в личное время, какую читает литературу, чем интересуется. Как реагирует на доброе и недоброе в отношении себя, если участвует в пьянках, то за чей счёт выпивает, и тоже - как и там себя ведет.

При этом вести себя при наблюдении за курсантом, не уподобляясь медведю с мухобойкой. Нелишне применять опыт воспитателей в колледжах иезуитов. Естественно, воспитатели должны обладать достаточным жизненным опытом и кругозором, как можно шире. Воспитание – совсем не пустячное дело. И не только воспитание, но и преподавание предметов должно совершенствоваться. На дворе давно уже не XVIII век, знаний требуется не только больше, но каждое из них и шире и глубже.

Намекая на совершенствование методики, я не имею в виду, что давно уже практикуется и становится всё более модным. Всякое тестирование, автоматизация, проверка знаний кнопочным способом, облегчает труд преподавателя и экономит учебное время, но знаний глубоких не даёт, а способствует отупению и дебилизации учащихся. Эта игра в крестики и нолики есть путь ложный и ведёт в тупик. Так что пора прозреть не только в медицине, но и в педагогике.

Коренная суть последнего слова медицины – лечить организм не напичкиванием его убойными дозами лекарств и ферментов, а пробуждением восстановительных функций и защитных сил самого организма.

Так же и в преподавании.

и не разжёвывать, а учить думать, рассуждать, будить мозг обучаемого, заинтересовывать и активизировать его. Мозги-то у теперешних много мощнее и способнее стали.

Когда готовят специалистов в военно-морских училищах, да и в любом другом учебном заведении, то результат устанавливается по экзаменационным оценкам.

Логично, но неверно, потому что эти оценки не всегда соответствуют знаниям.

Истинную картину дают только оценки, получаемые в течение года при опросах в начале уроков. Те же, что выставляются на госэкзаменах зачастую не от знаний зависят, а от умения пользоваться

Поэтому учащихся нужно спрашивать чаще на уроках в течение всего периода обучения. А чтобы они не боялись получить низкие оценки, нужно вести уроки так, чтобы по их окончании для учащихся ничего непонятного не оставалось, и чтобы им на уроках было интересно.

В конце же обучения не нужно мучить курсанта или студента. Он и так уже намучился и устал, и не надо вынуждать его уродовать свою совесть изготовлением шпаргалок. Подлинный учитель и так уже должен знать уровень его знаний, а на окончательном государственном или каком ином экзамене с учащимся нужно просто побеседовать по некоторым темам, послушать, как он ориентируется в полученных знаниях, как рассуждает, и уже на этих основаниях вносить какие-то корректуры.

И трагедий не устраивать. Ну, вылетело у него из головы в данный момент от волнения какая у таракана толчковая нога: левая или правая. Или сколько электронов на внутренней орбите у атома рубидия; или на скольких листах Онегин письмо Татьяне написал. Так ли уж это важно?

Главное, что он знает, чем этих тараканов травить, что рубидием нельзя заменить цезий, а к Татьяне нечего клеиться, если поезд уже ушёл.

Чувствую, что эти мои рассуждения могут показаться крамольными, но это мое мнение сложилось в результате личного опыта, полученного во время преподавания с 1975 по 1992 год в Рижской мореходной школе.

Тогда, в начале ноября 1975 года, пришёл приказ ГК ВМФ об увольнении меня в запас, и я начал рассчитываться. До этого я уже задумывался, чем после службы заняться. Мысль сидеть дома или прогуливаться, наслаждаясь окружающей природой, мне в голову не приходила, а если бы пришла, я сразу же её и выгнал бы. Без работы представить свою жизнь я не мог.

Только где работать и кем? Идти на какое-нибудь предприятие руководить гражданской обороной, как многие из нашего брата поступали, или наняться на какое-нибудь судно на должность помполита? Всё это положительных эмоций у меня не возбуждало. Поступить так, как римский император Деоклетиан, который махнул рукой на эту тягомотину и занялся выращиванием капусты, я бы смог с некоторой натяжкой, только у меня для этого не было земли, как у него.

И вот случайно я встречаю в городе бывшего тихоокеанского комбрига, капитана 1 ранга Дмитриева. Мы сразу узнали друг друга и разговорились. Оказалось, что он вот уже второй год работает начальником Рижской мореходной школы, которая готовит матросов и мотористов для судов торгового флота, и набирают в эту школу кандидатов со средним образованием, прошедших службу в Советской армии и Военно-морском флоте возрастом от 21 до 30 лет. И он предложил мне работу преподавателем по устройству морского судна.

Мне это предложение показалось неприемлемым, так как мое отношение к гражданскому флоту и, тем более, к торговому было вовсе не положительное. Но, не желая резким отказом обидеть такого хорошего человека как Молчаливый Курт (так на ТОФе за глаза называли Дмитриева за его неулыбчивость и неразговорчивость), я начал выкручиваться, говоря, что рад бы, да вот я ещё не рассчитался на службе. А потом паспорт смогу получить только перед Новым годом. Но Дмитриев продолжал на меня наседать. Говорил, что знает меня как грамотного моряка, что примет меня и оформит без паспорта, паспорт потом зафиксируют задним числом. И что место для меня будут держать, тем более, что занятия начались с 1-го сентября, так что всё равно уже два месяца этот предмет в школе не преподается.

Тогда я сказал, что нужно немного подумать.

На том и разошлись. Втайне я надеялся, что преподавателя найдут и без меня, но какие-то высшие силы всерьёз приговорили меня к этой судьбе.

Не прошло и недели, как встретил я знакомого бывшего командира тральщика, демобилизовавшегося год назад. В разговоре с ним узнал, что в прошлом году ему тоже предлагали это место, но он отказался, узнав, что этот предмет в школе считается самым трудным и курсанты его просто боятся. Уж больно там трудно запоминается терминология, и трудно усваиваются темы, особенно связанные с плавучестью и остойчивостью. И по программе нужно усвоить не просто устройство отвлечённого судна, а конкретных судов, то есть танкера, сухогруза, газовоза, балкера, ролкера, контейнеровоза и прочих со всеми их системами и устройствами. И что преподаватели по этому предмету там долго не задерживаются.

После этого разговора я провёл бессонную ночь, все думал – как это так: курсанты, пришедшие учиться судовым специальностям, чтобы на судах плавать и работать, боятся этого предмета, даже не любят его. И что это за преподаватели, которые не умеют всё это объяснить понятно и заинтересовать в этом курсантов. Разве есть что-нибудь прекраснее морского корабля?

И я решился. На следующий же день явился в отдел кадров школы, написал заявление, записался в школьную библиотеку, набрал там всё, что касалось устройства судна, взял программу, сказал, что через две недели выйду на работу.

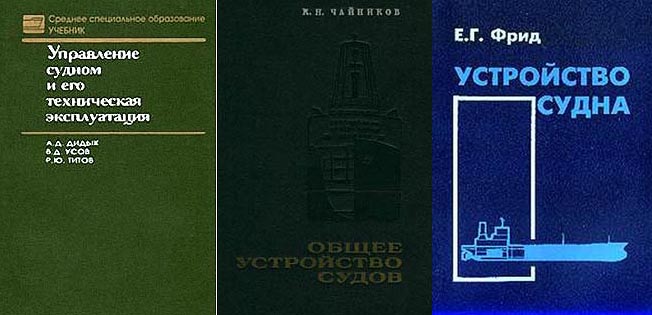

На подготовку у меня ушло десять суток. Сначала я внимательно прочитал самый новый учебник «Устройство морского судна» авторов Антонова и Ниедры, и бегло просмотрел ещё два других. Если первый был издан в 1950-х годах, то второй в 1920-х, а третий в 1930-х.

Все они мне не очень понравились, так как излагались крайне сухо и поверхностно, а последние два сильно отстали от времени.

Современная литература по теме, по ряду отзывов читателей, не отличается от упомянутой автором.

Просмотрел программу и сделал вывод, что она искусственно растянута, в ней много воды. То есть она сделана так, чтобы увеличить количество часов и, естественно, больше денег за преподавание получить. Конспекты писать я не стал, а просто по всем темам написал краткие вопросы. А программу на этот год переделал полностью, так как время на её прохождение сократилось на четыре месяца. Проводить занятия мне предстояло в 8 учебных группах: 4 группы матросов и 4 группы мотористов. В процессе подготовки я дважды встречался с кадровиком, заинтересовавшись, что за люди преподавали до меня этот предмет, и установил, что один из них был бывший снабженец в пароходстве, а другой – недоучившийся курсант арктического мореходного училища, который впоследствии работал механиком плавучего дока. И всё стало на свои места.

И сейчас помню свой первый урок. Я вошёл в класс, дежурный скомандовал «Смирно!» и отдал рапорт. Я поздоровался, и курсанты громко и слаженно совсем по-армейски ответили. Мне это понравилось, тем более, что в их глазах я уловил живейший интерес к своей персоне.

Нетрудно было догадаться, что начальник школы Дмитриев, или его завуч провели соответствующую работу, сказав, что скоро к ним придёт новый преподаватель – бывший командир подводной лодки с Тихоокеанского флота. Я, конечно, был за это им благодарен, но это и ко многому обязывало, так как сделанную мне рекламу нужно было оправдать. Но, как оказалось, это было совсем нетрудно и каких-то героических усилий от меня не потребовало. Только нагрузка была большая. Из-за того, что мой предмет начал преподаваться с опозданием на 4 месяца, мне пришлось читать лекции по 6 часов.

А первый урок я начал со знакомства. По классному журналу поочередно называл курсантов и обстоятельно каждого спрашивал, кто он такой, откуда родом, где служил и другие сведения. Все кратко и в то же время охотно отвечали на все мои вопросы. Первый час урока подошёл к концу, я всех поблагодарил за обстоятельный разговор и заметил, что мне представляться вроде бы незачем, так как они, наверное, уже догадались, что я их новый преподаватель такой-то, на что последовал искренний смех.

Второй час этого первого занятия я рассказывал о Советском флоте – и военном и гражданском. Как он создавался и развивался, какие суда и корабли в его составе. Задал вопрос, в чем разница между понятием судно и корабль. Оказалось, что никто об этом и не слыхивал. Пришлось подробно объяснить, что корабль первоначально был речным плавучим средством и назван так потому, что его обшивка изготавливалась из коры деревьев. Судно же так же, как и корабль, название русское. Это уже изначально морское, довольно сложное плавсредство. Названо оно так потому, что и проектировалось и строилось судом. Тогда, в раннем русском средневековье, слово «суд» означало не карательный орган, а собрание деловых людей, для принятия важного решения.

Вот собиралось несколько купцов, и начинали судить, как им дешевле и надёжнее построить морское плавучее средство для торговли с заморскими странами: кому лес поставлять, кому кожу, кому железо, кому плотников-мастеров нанять и так далее.

Всё рассудят, и работа закипит.

Вот то, что получилось в результате этого суда и назвали судном. Осталось только кормчего, шкипера да других матросов нанять и – айда в сине море.

В заключениё второго часа я обратился к курсантам с просьбой: если кто знает или помнит, тот пусть постарается вспомнить, почему железное судно не тонет, и сообщит мне на следующем занятии, а то я сам это плохо понимаю. Конечно, последовал опять смех, тут прозвенел звонок, и я вышел…

За время работы в мореходной школе, я убедился, что если уроки проводить интересно и наглядно, то любую тему усвоит любой учащийся, независимо от уровня первоначального образования, социального положения, национальности, вероисповедания и кислотности желудка.

Причём, возникает и обратная связь. То есть, если преподаватель видит, что его слушают с интересом, то и он будет вести урок успешно, даже будь он хоть шепелявым заикой. Главное самому иметь те знания, какие ты собираешься преподать другим.

И лекции такого рода и качества не перевелись.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru