Виля был мальчик увлекающийся. Он с большим интересом занимался в техническом кружке: что-то паял, конструировал, собирал ламповые и даже транзисторные приёмнички, а потом однажды вдруг решил вмонтировать в корпус обычной гитары какое-то устройство, чтобы она звучала, как «гавайская». Он был одержим этой идеей и, надо сказать, у него реконструированная гитара издавала странноватые звуки, но ему, наверное, они казались поистине «божественными». Во время демонстрации опутанного проводами своего творения Виля неуверенно перебирал струны, всячески стараясь как можно сильнее трясти руками гриф, в результате чего, действительно, издаваемый гитарой звук начинал слегка дребезжать и переливаться. Было ли это звучание похожее на звук «гавайской» гитары, кто знает? Главное заключалось в том, что электронное чудо действовало! Как мне помнится, карманы брюк у Вили, содержащие бессчётное количество винтиков, болтиков, гаечек, кусочков канифоли, гвоздиков, монтажных проволочек, сопротивлений, диодов и множество других нужных, на его взгляд, деталей, были безразмерные. И, что очень ценно, когда-нибудь, кто-нибудь вдруг обращался к Виле за технической помощью, у него всегда на любой случай жизни находилась необходимая «шурушка» в его необъятных карманах. Мне известно, что после Нахимовского он учился на минно-торпедном факультете училища подводного плавания, где также был в тесном единении с техникой.

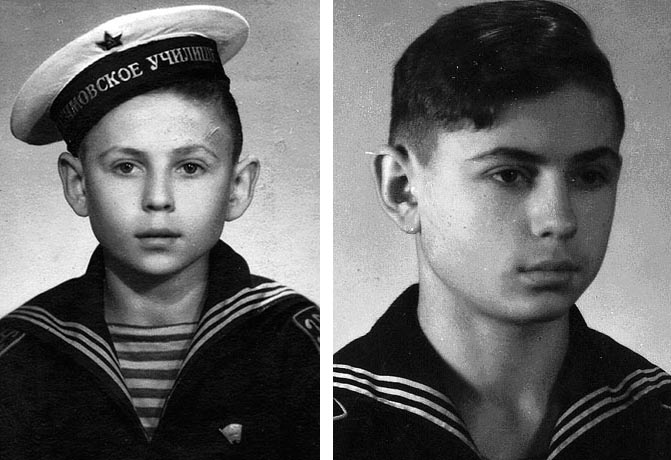

Выпускник РНВМУ, курсант Первого ВВМУ подводного плавания Виктор Щетников. 1954 год.

Учился в нашем классе Витя Щетников. Родом он был из маленького городка Лодейное Поле Ленинградской области и почему-то стеснялся этого. Но я бы сказал, что напрасно, потому как это место имеет славные традиции корабелов ещё с петровских времён. Во всяком случае, поводов для гордости своим местом рождения у Вити Щетникова было предостаточно. Может от того, как я полагаю, Витя избегал вести разговоры на тему о своём городе, поскольку в военные годы жилось-то уж больно тяжко и беспросветно. Так всем тогда было не сладко. Сам Витя поначалу учился не очень успешно: наверняка сказывались большие пробелы предыдущей школьной подготовки, а со временем всё вроде бы выправилось. Помнится, через пару лет в училище поступил его младший братишка.

Но что интересно, Витя Щетников оказался прекрасным шахматистом. Командир нашей роты капитан-лейтенант В.С.Штепа являлся большим любителем и популяризатором шахматной игры. Многие воспитанники вместе с командиром роты играли в шахматы, на различных соревнованиях завоёвывали призы и дипломы, получали шахматные категории и спортивные разряды. Витя Щетников был в числе лидеров сборной училищной команды шахматистов, которая часто участвовала в соревнованиях, в том числе и во Дворце пионеров города Риги, где уже тогда особенно выделялся своей смелой беспроигрышной игрой пионер Миша Таль, ставший буквально через несколько лет, пожалуй, самым молодым чемпионом мира по шахматам, добившись сенсационной победы над гроссмейстером Михаилом Ботвинником.

Нахимовец Толя Швыгин. Рига. 1950 год.

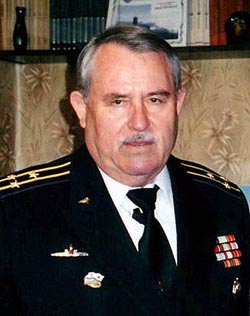

Самыми лучшими учениками, традиционными отличниками в течение всего периода обучения, ставшими, естественно, медалистами, гордостью нашего класса являлись Коля Лавренчук и Толя Швыгин, о которых я уже ранее упоминал. По тем отрывочным сведениям, которыми я сейчас располагаю, Николай Яковлевич Лаврейчук (а я почему-то называю по старинке, как давно запомнилось Лавренчук) достиг в науке больших высот и стал профессором. Это замечательно! Поздравляю.

Кстати говоря, вспоминаю, что запросто должны были стать медалистами, например, целеустремлённый, серьёзный, скромный и собранный Сеня Строганов или весёлый, энергичный и общительный Cлава Орлов, учившиеся также отлично, да и в других классах нашей роты были достойные нахимовцы на получение соответствующих наград за блестящие результаты в учёбе и примерную дисциплину. Ведь недаром тогда в училище ходили весьма неодобрительные разговоры, что республиканские «образованцы» урезали нашему выпуску количество медалей до позорного минимума.

Нахимовец Сеня Строганов. Рига. 1951и 1953 годы.

К сожалению, не много сохранилось в памяти интересных подробностей об остальных «питонах» нашего класса. Помню, что Володя Крылов из Ленинграда, очень подвижный и энергичный мальчик, любитель поиграть в футбол и в другие подвижные игры, учился весьма прилично, но из-за своей непоседливости частенько получал замечания.

Саша Розов, о котором я уже упоминал, был родом из Кронштадта и очень этим гордился. Я, например, с уважением на него смотрел, чуть ли как не на родственника тех героических моряков, которые добровольно приняли гордую смерть, бросившись с высокого откоса в бушующее и грозное море с завязанными за спину руками и привязанными к груди огромными камнями, но не сдались врагу, из мощного по содержанию, а потому глубоко запомнившемуся, трагическому кинофильму «Мы из Кронштадта».

Боря Рапопорт проявил себя как хороший спортсмен, хотя, как мне помнится, учился средне, но благодаря своей общественной активности какой-то период являлся старшиной класса и носил на погонах лычки вице-старшины 2-ой статьи. После Нахимовского училища учился в Интендантском училище, которое окончил весьма успешно.

Лёша Коржев запомнился мне своей не погодам для юного возраста уверенностью, серьёзностью и твёрдостью в поведении. Кажется, что он тоже в те годы выполнял какие-то командирские обязанности: то ли был командиром отделения, то ли в какой-то момент являлся старшиной класса. В шлюпочной команде нашего класса лучшего загребного было не сыскать. Мне совершенно было не удивительно, но даже, наоборот, с восхищением воспринято, как само собой разумеющееся известие, когда я через много лет узнал, что капитан 1 ранга Алексей Николаевич Коржев в течение многих лет успешно командовал атомным подводным ракетоносцем. Сравнительно недавно я с огромным интересом смотрел показанный по телевидению документальный фильм «НЛО. Подводные пришельцы» Владимира Ажажи бывшего «подгота», а затем офицера-подводника, ставшего известным исследователем неопознанных летающих объектов (НЛО), в котором бывший нахимовец, а на тот момент командир подводной лодки капитан 1 ранга А.Н.Коржев с телевизионного экрана рассказывал свои личные впечатления о загадочных, пока не поддающихся никаким научным объяснениям, явлениях, наблюдавшихся в Атлантическом океане вблизи берегов Африки.

Саша Смирнов, москвич, не долго проучился в училище. Причиной тому послужили неожиданно возникшие веские обстоятельства. Надо сказать, Саша Смирнов никогда не жаловался на своё здоровье, ничем ни отличаясь от других ребят, так же, как и все, принимал участие во всех мероприятиях жизни нашего класса, в том числе и в разных подвижных играх. Учился хорошо. Любил шутить, был ироничен, порой составлял едкие четверостишья-эпиграммы на своих товарищей и педагогов. Благосклонно и даже с удовольствием воспринимал похвалы в свой адрес, когда его в шутку называли: «Наш Александр Сергеевич», как бы намекая на поэтическое пристрастие и, в некотором смысле внешнюю портретную похожесть на великого поэта в детские годы. Хорошо помню, что во время наших московских тренировок к параду, когда колонна голубых «фордов» проносилась по Ленинградскому проспекту, он всегда напоминал: «Внимание! Проезжаем мимо моего дома!».

Но однажды произошло невероятное событие: прямо на уроке с Сашей Смирновым неожиданно случился припадок эпилепсии. Преподаватель, увидев бьющегося в конвульсиях воспитанника, очень растерялся и не знал, как себя вести в подобной ситуации, да и мы все изрядно напугались. Кто-то побежал за врачом. Но, к счастью, припадок длился не долго и вскоре даже до прибытия медицинского работника, Саша сам по себе пришёл в сознание. Тем не менее, его сразу же отправили в лазарет, а вскоре после долгого и тщательного медицинского обследования Саша Смирнов был отчислен из училища по состоянию здоровья, и связь с ним оказалась утерянной.

Пока в моей памяти ещё хранятся воспоминания и о других одноклассниках: Вадиме Цирульникове, Адике Сафронове, Вадиме Рахманинове, однако какими-либо интересными подробностями о них, к сожалению, не располагаю.

Нахимовцы Адик Сафронов и Коля Верюжский. Рига. 1949 год.

Возникающие всё чаще и чаще ощущения забывчивости может являться признаками начинающегося старческого слабоумия, о чём никоим образом не хочется думать. Вместе с тем, надо признать за объективную реальность, что это явление присуще, правда, в разной степени, всем пожилым людям, к которым я себя уже причисляю, независимо от общественного положения, уровня образования и интеллекта, неминуемо и постоянно подвергающегося агрессивному, воздействию безжалостной болезни Альцгеймера. Такие невесёлые мысли заставляют меня поактивней отнестись к написанию и быстрейшему завершению своих воспоминаний.

3. О себе.Теперь, пожалуй, пора подробней рассказать и о себе, своих успехах и неуспехах, радостях и огорчениях. У каждого воспитанника, проходившего шестилетнее обучение в закрытом великолепно организованном и строго отлаженном по всем направлениям внутренней жизни училище, в большей или меньшей степени проявлялись свои индивидуальные черты характера и поведения.

Наверное, я был несколько впечатлительный и эмоциональный мальчик и не всегда мог сконцентрировать своё внимание на главном, а именно на учёбе. Надо прямо сказать, что до седьмого класса, судя по всему, к учебным занятиям я относился поверхностно, не осознанно, не считая для себя посредственные оценки по тем или иным предметам подлинным показателем определённого уровня своих знаний и образованности.

Мне вообще многое было интересно, и я как бы распылялся то на одно, то на другое, то на третье, а в итоге не хватало ни сил, ни эмоций, ни времени, чтобы тут же всё охватить. Если классные занятия ещё держали моё сознание в напряжении, и я более-менее нормально воспринимал и усваивал изучаемый материал, всегда думая о том, что вот что-то очень интересное и важное, к которому обязательно вернусь и прочту, запомню, изучу, но когда-нибудь потом. Во время самостоятельной подготовки старался в первую очередь выполнить письменные задания, как это привык делать ещё дома, до училища. Зубрить правила, заучивать теоремы, запоминать исторические даты и события мне казалось пустой тратой времени.

Но наступал новый день, проходила неделя, затем месяц и даже целый учебный год, и я, с сожалением, вспоминал, что-то пропустил, а это так и осталось без моего внимания. Несколько успокаиваясь, что новое ещё более познавательно и интересно, которое, как я думал, теперь-то никуда от меня не уйдет, и я обязательно зароюсь, вгрызусь, вчитаюсь, и всё досконально буду знать не только ради оценок, а для себя, для своего общего кругозора. Это было наивное детское представление. Как показала дальнейшая жизнь, нельзя

отвлечённых раздумий и абстрактных размышлений.

В училище в ходе повседневной деятельности очень большое внимание уделялось нашему культурному, эстетическому воспитанию и развитию, которое, так или иначе, осуществлялось: при посещении театров, например, Рижского театра оперы и балета, Русского драматического театра имени Яниса Райниса, Театра юного зрителя и даже концертов симфонической музыки в Домском кафедральном соборе; при проведении многочисленных по значимости и по содержанию собраний, встреч и вечеров со знатными и героическими людьми, военными и государственными деятелями, например, с Командующим Прибалтийским военным округом, Героем Советского Союза, Маршалом Советского Союза И.Х.Баграмяном (1897-1982); с Председателем Совета Министров Латвийской ССР и известнейшим писателем Вилисом Лацисом (1904-1966); Героем Советского Союза, защитником Брестской крепости майором Гавриловым; участником подпольной комсомольской организации «Молодая Гвардия» в годы Великой Отечественной войны в Краснодоне, одним из немногих, к счастью, оставшихся в живых Арутюнянцем; известным советским писателем, лауреатом Государственной премии СССР полковником Николаем Задорновым, автором многих романов об освоении Дальнего Востока, таких как, «Амур-Батюшка», «Капитан Невельской», «К океану», «Большие плавания», «Война за океан», а также со многими другими заслуживающего внимания людьми; при проведении значительного количества всевозможных массовых мероприятий.

Если принять во внимание, занятия в спортивных секциях и в кружках художественной самодеятельности или хорового пения. Ведь это так интересно и занимательно! Или, к примеру, как тут удержаться и не пойти в столярную мастерскую, чтобы дополнительно, помимо классных уроков по расписанию, не попробовать самостоятельно поработать с рубанком и стамеской. Но представьте себе, что из соседнего подвала слышен упоительный для мальчишеского слуха визг и рёв сверлильного и токарного станков. Нет, думаю, завтра пойду туда, вот только сейчас здесь, в столярке, выполню свою работу и сдам мастеру начисто отшлифованную шкуркой очередную доску для плавания, с помощью которой летом будут учиться плавать ребята из младшего набора.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru