Теперь перейдем к деду нахимовца, отцу вице-адмирала, легендарному капитану 1 ранга Авраамову Николаю Юрьевичу. Заметим, к сожалению, ошибки в воспоминаниях неизбежны. Просто, надо перепроверять данные, и терпимо относиться к неумышленным заблуждениям. Одна из таких "романтических" неточностей и исторических ошибок в воспоминаниях Георгия Николаевича Авраамова была отмечена участниками форума журнала "Кортик", тема

О ней и ее происхождении, по нашему мнению, чуть позже, сначала вновь вернемся к статье

Е.Водопьянова "Три возраста Авраамовых." - Морской сборник № 7, 1991 г.«В истории я люблю преемственность поколений»

В. ПИКУЛЬ

"Ветер с Темзы трепал полотнище флага на крейсере флота Ее Величества королевы Англии, задувал на ходовой мостик. Вахтенный офицер зябко поежился: «Почти как в Петербурге, когда дует с Финского...» В этот момент с флагманского корабля, чья мрачная тень возвышалась чуть выше по течению реки, засемафорили. «Крейсеру срочно сняться с якоря и выйти в море»,—разобрал офицер.

Послав рассыльного доложить командиру крейсера распоряжение флагмана, вахтенный, как требовала того инструкция, начал готовить корабль к выходу. Стрелки на корабельных часах уже отсчитали время, отведенное на приготовление, а командир в рубке не появился. Тогда вахтенный приказал выбрать якоря...

В устье Темзы корабль переменил курс, и порывом ветра с вахтенного сорвало фуражку. Он свесился с крыла мостика и тут увидел командира и несколько других офицеров, наблюдавших за его действиями. Встретившись взглядом с вахтенным, командир крейсера улыбнулся и одобрительно кивнул: «Олл райт!»

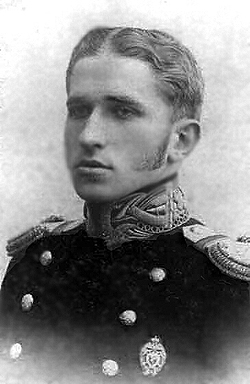

Вахтенным офицером, принявшим на себя командование английским крейсером, был мичман флота Российского Николай Юрьевич Авраамов.

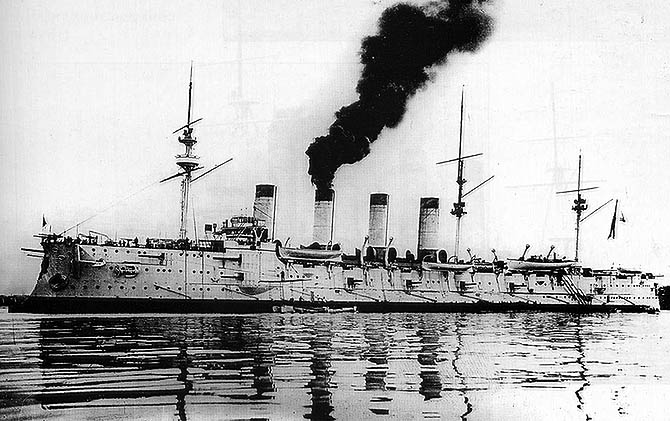

Он родился 22 июня 1892 года в Баку, в семье потомственного дворянина. В 1906 году поступил в Морской корпус. Как похвально освоившему курс, ему было высочайше дозволено пройти практику на кораблях Британского флота. Английская морская школа считалась тогда лучшей в мире. Тем почетнее была отличная оценка, полученная там мичманом Авраамовым. В том же далеком двенадцатом году он убыл на новое место службы —[URL=http://navsource.narod.ru/photos/02/015/index.htmlкрейсер «Громобой».[/URL]

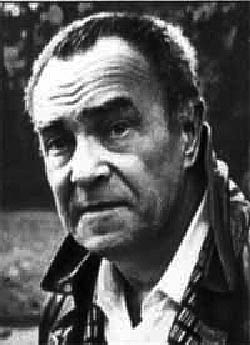

С тех времен в семье Авраамовых хранится золотой перстень, на внутренней стороне которого выгравировано: «1912 — лейтенант Авраамов—1916». Об этой традиции офицерских кают-компаний — изготавливать перстни с указанием дат службы и звания офицера, в котором он уходил с корабля, упоминается в романе «Крейсера» Валентина Саввича Пикуля. Поведал же ему о ней сам Николай Юрьевич, которого писатель почитал своим крестным отцом. В годы Великой Отечественной войны судьба свела мальчишку Валю Пикуля и капитана 1 ранга Авраамова на Соловках в школе юнг, которую Николай Юрьевич одно время возглавлял. Да так совпали курсы этих разных по возрасту людей, что дружба Пикуля с семьей Авраамовых не прервалась даже со смертью Николая Юрьевича в 1949 году. Две из своих книг —

и «Три возраста Окини-сан» — Валентин Саввич посвятил своему наставнику."

Памяти друзей-юнг, павших в боях с врагами, и светлой памяти воспитавшего их капитана первого ранга Николая Юрьевича Авраамова посвящает автор эту свою первую книгу.

Супружеской чете Авраамовых — Эре Павловне и Георгию Николаевичу, в семье которых уже три поколения служат Отечеству на морях.

Е.Водопьянов "Три возраста Авраамовых." - Морской сборник № 7, 1991 г."Мичман, а затем лейтенант Авраамов всегда отличался гордым нравом, не позволявшим заискивать перед начальством. Как человек сердечный, справедливый, хорошо понимающий тяготы жизни матросов, он пользовался уважением у команды. В 1916 году лейтенанта Авраамова, который к тому времени уже закончил артиллерийские классы и служил на том же «Громобое», перевели в батальон «охотников». Он состоял из матросов-штрафников. В роте, которой командовал Авраамов, служил списанный с флагманского линкора «Император Павел I» матрос-электрик

О том, как воевал за Отечество на фронтах первой мировой лейтенант Авраамов, говорят награды тех лет: орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», ордена Святого Станислава и Святой Анны III степени, орден Святого Владимира IV степени. Все — с мечами и бантами — за воинские заслуги.

Не щадил живота своего Николай Авраамов и во время разведывательной вылазки «охотников» под Ригой был тяжело ранен. Год находился на излечении, а затем служил на эскадренном миноносце

На нем Николай Юрьевич встретил Февраль, а затем — Октябрь семнадцатого.

В революционном шторме, захватившем Россию, моряк Авраамов оказался на самом гребне волны. Он стал сначала выборным командиром миноносца и председателем судового комитета. Затем — командиром дивизиона эсминцев. Зимой следующего года он участвовал в знаменитом Ледовом переходе кораблей Балтийского флота. В двадцатом — Авраамов уже на юге: по приказу командующего Морскими силами Республики А. Немитца с группой моряков участвует в освобождении Очакова и Новороссийска. Затем в создании костяка Азовской военной флотилии, организации береговой обороны на Северном Кавказе...

Однако ранения: одно — полученное еще в первую мировую, и второе — в августе двадцатого, когда Николай Юрьевич командовал батальоном военных моряков, на целых три года выбили его из рядов военморов. Выбили физически, но не морально. Инвалид гражданской войны, как гласил вывод медицинской комиссии, бывший артиллерист Авраамов «бомбардирует» рапортами Наркомат по военным и морским делам с одним требованием; вернуть его на флот. И добивается своего. В двадцать пятом Авраамова назначают командиром учебного отряда Черноморского флота.

Спустя три года Реввоенсовет Морских сил Черного моря награждает Николая Юрьевича серебряным портсигаром. На его потемневшей от времени крышке выгравировано:

«Испытанному бойцу за дело пролетариата тов. Авраамову Н. Ю. РВСМСЧМ, 1918—23.11 — 1928 г.»

Это была вторая награда. Первой — ордена Красного Знамени — Николай Юрьевич удостоился еще в начале двадцатых. А потом были ордена Ленина, два ордена Красного Знамени и Отечественной войны, медали...

Но это — потом. А тогда над головой Николая Юрьевича начали сгущаться предштормовые тучи. В тридцатых годах по Черноморскому флоту прокатилась волна репрессий. Не миновала она и семью бывшего дворянина Авраамова: Николай Юрьевич ушел как-то поутру на службу, а вернулся через два года, отсидев сначала в Севастопольской, а затем — в Симферопольской тюрьмах, но, в отличие от сотен и тысяч невинных, провалившихся в черную бездну небытия, возвратился к семье. Более того, был восстановлен на службе, правда в звании капитана 2 ранга— ниже, чем до ареста, — и переведен в Ленинград на кафедру морской подготовки в училище имени М. В. Фрунзе."

Теперь о той ошибке или неточности, замеченной в статье сына об отце

"В должности офицера-артиллериста крейсера "Громобой", участвовал в Цусимском сражении.".

"Выходит он 13-ти летнем возрасте участвовал в Цусиме, причем Старшим артиллеристом на "Громобое"...", - справедливо замечает один из

Обратимся к источнику долго некритично воспроизводимого "недоразумения". Приведем весь текст, в которой вкралась "ошибка", полностью, ведь его автор Валентин Саввич Пикуль, и он целиком посвящен

И сопроводим фотографиями и комментариями, дополнениями.

"Плохих людей, которые мне встретились в жизни, я как-то бессознательно и нарочно перезабыл. А вот хороших помню и буду с чувством вспоминать до самой смерти.

В осеннюю непогоду, когда стегало с моря прутьями дождей, нас выгнали на плац из

Из тюрьмы самой настоящей - соловецкой! Мы построились к ней спиной, будь она проклята. В два этажа "тюряга" высилась за нами, вся в решетках, и одна стена ее уходила в волны бурного озера. Мы не преступники! Но кроме этой тюрьмы у нас нет другого жилья. Несколько сотен сорванцов сейчас покорно стояли под дождем. Намокшие бескозырки наползали на уши. Из рваных бутс торчали грязные пальцы. Шумел лес, и кричали чайки, с моря залетевшие на озера.

Короче говоря, в самый разгар войны на Соловецких островах создавалась первая в нашей стране школа юнг ВМФ. Нас туда завезли морем, качнув для приличия так, что кое-кто раскаялся в своем желании быть юнгой. Монастырский "кремль" с его удобными кельями уже был занят учебным отрядом СФ. И нас заслали вглубь острова, где скиты, где тишь, где тюрьма. Но с теми пятью топорами, которые нам щедро и мудро выдали на "строительство" школы, мы не смогли выломать даже решеток в окнах камер, в которых теперь должны разместиться аудитории. И вот мы, гаврики, стоим. Дождик сечет нас. Холод собачий. Всем по младости лет жрать охота. А что дальше будет?

И вдруг видим, что от командного дома в окружении офицеров шагает к нам какой-то дяденька в кожаном пальто (погон тогда еще не носили). Подходит он ближе, и, Как я понимаю сейчас, внешность этого человека не была отталкивающей. Но было что-то удивительно мрачное во всем его облике. Издалека он шагал прямо на нас, и, казалось, слова не сказав, станет сейчас нас всех колошматить. Лицом же он был вроде хищного беркута. Из-под мохнатых клочков бровей клювом налезал на сизые губы крючковатый нос. Глаза ярко горели. Не знаю, что испытывали мои товарищи, но я при этом мелко вибрировал.

Нам объявили, что это начальник школы, капитан 1 ранга

Не помню, что он тогда сказал в приветствие. Но голос каперанга звенящим клинком пролетел над колонной, словно одним взмахом он хотел срубить наши легкомысленные головы.

.Ррразойдись! - раздалась команда, все грехи отпускающая, и мы разбежались от Авраамова - по углам, как зайцы от волка.

Именно вот этот человек с внешностью почти инквизиторской оказался добрым, справедливым, все понимающим педагогом. Уже на следующий день Авраамов прошелся по нашим "камерам", поговорил с нами, и мы - галдящей оравой сразу потянулись к нему, как к отцу родному. Он совсем не желал нам нравиться. Но есть такие люди, в которых влюбляешься невольно.

А вскоре от офицеров мы узнали, что Авраамов (еще в чине мичмана) участвовал в Цусимском сражении и тогда же получил золотое оружие "за храбрость". Мы плохо понимали, что такое золотое оружие, но зато были достаточно сведущи в героизме Цусимы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По сути дела, именно Н. Ю. Авраамов и создал школу юнг, о которой так мало известно в нашей стране...

Как-то незаметно все образумилось и пришло в норму. Мы накормлены, мы одеты. Паек был флотский (только вместо курева - 300 граммов сахарного песку). В наших же землянках - не как в "землянках", а как в настоящих кубриках. Все в порядке идеальном, все сверкает. Учились мы с большим желанием!

К этому времени наш флот имел большие потери в специалистах, погибших на сухопутье. И нас готовили как старшин, без жалости давая сложную теорию. В наших классах, гудя под током, работали новейшие приборы. Практикой насыщали нас опытные мичманы, списанные с боевых кораблей и подлодок. Юнги втянулись в ритм занятий и дисциплины. Уже не болтались хлястики. Не раздувало карманы от кусков хлеба. А принятие нами присяги совпало с введением погон. На погонах стояла буква "Ю". На ленточках же начертано золотом: "ШКОЛА ЮНГ СВМФ". Шум был дикий! Дело в том, что ленточки наши не имели косиц, обычных для матросов. Вместо косиц сбоку бескозырки юнги вязался бантик, словно у пай-девочки. Спрашивается - кому это понравится?

Между прочим, служба при Авраамове была строгой. По головке не гладили. Надо - так и отвезут в "кремль" на гауптвахту (своей "губой" мы не разжились). Однако все мы жаждали от каперанга похвалы. И появление начальника школы, даже когда он издали взирал на марширующие роты с лесного пригорка, всегда вызывало в нас радость. И было приятно раскрыть учебник по "морской практике", на обложке которого обозначен автор - опять же Н. Ю. Авраамов. Ну что там, в обычной школе? Читаешь на уроке из Лермонтова, а на тебя глядит не Лермонтов, а учительница. Зато здесь, в школе юнг, ответ держишь - и вот он, автор, сидит перед тобой - сумрачный, внушительный, любимый."

Да, первоисточник - романтик и мечтатель, замечательный российский писатель-маринист Валентин Саввич Пикуль. Какая-либо "посредственность", случайно забредшая на портал ВМФ РФ, прочитав эти строки, будет торжествовать, радоваться - "пыль на сапогах господина". Ей не ведомы иные пути почувствовать "аз есмь", изживания своих фобий, кроме как за счет принижения великого. На наш взгляд, типичная ошибка творческого, увлеченного человека. Просто продуктивное воображение (фантазия) оторвалось от критического разума. Так бывает в наступлении, тылы отстают.

Сегодня есть возможность прочитать, познакомиться с иллюстрациями книги

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ "ФРУНЗОВЕЦ" ВМУ им. М В. ФРУНЗЕ, 1938. (первое издание вышло в 1934 году).

Приведем список некоторых трудов Николая Юрьевича:

Авраамов Н.Ю. Трафальгарское сражение. М.: Воениздат, 1938.

Авраамов Н.Ю. Подвысоцкий Б.М. Морская практика. Управление маневрами корабля. - М: Военмориздат, 1939.

Авраамов Н.Ю. На воде. Военная библиотечка комсомольца. Молодая гвардия. 1941 г. Эта работа также доступна

Авраамов Н.Ю. Управление маневрами корабля. Практическое пособие для командиров и курсантов ВМФ. М.-Л.: Военно-морское изд-во НКВМФ СССР, 1939г. 184с.,

Авраамов Н.Ю., капитан 1 ранга, Федотов В.Н. капитан 1 ранга. Военно-морское дело. Часть 2. Шлюпочное дело. М. Воениздат Министерства ВС Союза ССР. 1948 г. В книге приведены подробные сведения об устройстве, изготовлении и назначении шлюпок, методике обучения личного состава гребле и управлению шлюпкой на веслах и под парусами и работах по уходу за шлюпками.

Опыт Моряка Авраамова Н.Ю. по-прежнему востребован, см., например,

Вернемся к эссе Валентина Саввича Пикуля."... А весною он всех нас зажал - и как следует зажал!

Конечно, в условиях берега трудно оморячиться до конца. Но Авраамов ухитрился, чтобы мы хлебнули морской жизни и с берега.

Вокруг нас море, а внутри острова -

как чаши с хрустальной водой. В них жили тогда семейства ондатровых крыс, совершенно безобидных. И вот, когда озера вскрылись ото льда, последовал первый приказ Авраамова: "Спать юнгам нагишом, только под простыней!" А ровно в шесть утра нас буквально срывали с трехэтажных коек, словно по боевой тревоге. Имеешь право схватить штаны от робы и через пять секунд тебя должны видеть в строю. Раздавалась команда: "Бего-ом. марш!" - и пошли чесать через лес бегом. Порядок при этом был такой: если встречалось на пути озеро переплыть! Колонна порядно мечется в воду, а старшины считают:

- Десятая шеренга в воду! Одиннадцатая - в воду.

- Това. ашина, я плавать не умею.

- Еще чего выдумал? В воду!

После массового пробега по тайге и заплыва через студеные озера нас отводили на камбуз с песнями. На еду отпускалось мало времени. Словно приучали уже к тому, что на кораблях матросу некогда за столом рассиживаться. Эта привычка быстро поглощать все даваемое осталась у меня до сих пор, что иногда выглядит в гостях даже неприлично.

По краткому опыту мореплавания я уже знал, что принадлежу к той несчастливой породе людей, которых укачивает на волне. Но даже это не могло разочаровать меня в службе на флоте. Учился я с какой-то страстью, почти самозабвенно поглощая макароны и формулы, наряды и теорию гироскопа. К тому же ходил слух, что круглым отличникам при выпуске предоставят право выбора любого флота и любого класса кораблей. Это тоже всех нас подстегивало! Четверка у меня все же была - по гранатометанию.

Авраамов заслужил нашу особую любовь, когда мы стали выходить в море. Человек уже пожилой, в немалом звании, он не гнушался самолично проводить с нами шлюпочные занятия. Шлюпка - вообще основа моряцкой жизни. Хорош ты в шлюпке - неплох будешь и на корабле. Со шлюпки человек непосредственно общается с бездной, которая бежит под ним - близкая, заманчивая, рискованная.

Авраамов проделывал с нами убедительные фокусы. Бывало, идем под парусом в ветер, вода уже обтекает планширь, и кажется, что море вот-вот заплеснет внутрь, а каперанг велит нам ложиться вдоль накрененного борта, еще больше его накреняя. Куда же еще? А впечатление незабываемое! У самых губ твоих, заколдовывая тебя мраком, проносится таинственная глубина. Иногда же, вдали от берегов, Авраамов приказывал: "Каждый пусть нырнет и в доказательство того, что побывал на грунте, пусть принесет мне что-либо со дна."

Вода прозрачна и холодна. Видно, как плавают раскрытые зонтики медуз, ползают среди камней звезды, все в иголках, темно-пористые. Из этой вот глубины, выпучив глаза, выскакивают юнги, и у каждого в кулаке обязательно размазня - все уже раздавлено всмятку (от усилия при всплытии). Любовь к воде скоро стала у нас доходить до смешного. Стоило прозвучать в классах звонку к перерыву, как юнги срывали с себя робы, прямо из окон кидались в озеро, и - мокрые! - к следующему звонку снова сидели за партами. Авраамов привил нам любовь к воде. Он сделал так, что море для нас из затаенной опасности превращалось в дружескую стихию, а вода - в колыбель нашу. Конечно, потом мне, как и другим, море обернулось иной стороной - уже трагической. Но тогда, в дни учебы, все мы радовались его восторженному блеску.

А вот когда начинался штормяга, Авраамов брал шестерку, ставил паруса и уходил в открытое кипящее море. Четырнадцать бойких рук команды при сильном ветре с трудом управляются с разъяренной парусиной. Ветер выплескивает из рук жесткие шкоты. А вот как удавалось старику Авраамову (всего лишь с двумя руками!) вести шлюпку в перехлест волн и ветра, - это знал только он. Но делал это лишь в одиночку, рискуя только собой.

Впрочем, Авраамов - автор книги "Шлюпочное дело", написанной им, когда мы все еще под столом гуляли. К ночи - прямо из шторма! - шестерка с одинокой фигурой каперанга на корме, обрушив паруса, с шипением лезла носом в мокрый песок.

... Приближался выпуск. Мы готовились и. враг готовился! На Соловках появились диверсанты, имевшие задачу - сорвать выпуск специалистов на действующий флот. Сначала они поджигали леса, и мы готовились к экзаменам, задыхаясь в едком дыму. Дымом пропиталась наша одежда, простыни и наволочки от подушек. Спишь, а в ноздри тебе, как два острых ножика, влезает дым. Соловки - эта драгоценная жемчужина русского Поморья - полыхали в пожарах. Иногда сидим на лекции, а в окне видим: вдруг ни с того ни с сего на другом берегу начинает полыхать огонь. Все срываются с мест, бултых - в озеро, плывут на другой берег, а там мокрыми голландками захлестывают свистящее по хвое пламя.

Потом (в копоти, в ожогах) плывут назад, лезут через окна в аудитории, рассаживаются - итак, лекция продолжается.

В самый канун выпуска гитлеровцы решили разом покончить со всеми нами. На Соловках 412 озер, которые сообщаются между собой протоками и каналами (их еще монахи провели). Враг провел с нами нечто вроде локальной бактериологической войны - отравил озера. Расчет простой: идешь по лесу, жарко (да еще малины поешь), обязательно пить захочешь. Сначала мы заметили, что берега озер покрылись тушками мертвых ондатр. Отравленные зверьки плыли к берегу и умирали в камышах.

А потом школа юнг превратилась в сплошной лазарет. На смену нам как раз в это время прибыло пополнение. Новичков тоже свалила эпидемия. В этих условиях (прямо скажу, суровых) мы продолжали сдавать госэкзамены. Волнами, как в шторм! Один поток сдает экзамен и - в лазарет. Второй поток, восстав на время с коек больничных, сдает экзамен - и тоже валится.

Не знаю, какую отраву применяли враги. Возможно, гитлеровцы не учли в своих планах каналы, соединяющие озера, через которые течение разнесло яд по другим водоемам. Так что мы получили яд в меньшей дозе, чем рассчитывали враги. Помнится, в этот период Н. Ю. Авраамов выглядел постаревшим, озабоченным. Очевидно, эпидемия не миновала и его, но каперанг выдержал не слег! ..."

Окончание следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru