10. НОВЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ

Но вернёмся в 1890-е. Точнее, в год 1895-й.

Прошло 14 лет после Особого совещания, принявшего решение о строительстве 24 эскадренных броненосцев- основы океанского флота России, и определившего перспективы морской стратегии Империи. На первом месте, напомню, стоял Черноморский флот, главной задачей которого была определена атака Босфора, на втором- Балтийский, долженствующий остаться сильнейшим флотом в бассейне. И только на третьем- флот Тихоокеанский, способный решать задачи разведывательные и сугубо оборонительные.

Выполнить первую задачу было реально в период с 6 июля 1895г. до 5 декабря 1896г., когда Николай 11-й принял решение от штурма Босфора отказаться. Сие означало, что 6 готовых и 1 строящийся броненосец Черноморского флота оказались невостребованными, т.е построенными зря. Работы для них в бассейне не было, вывести корабли через Проливы для использования на других театрах - невозможно.

Остаться сильнейшими на Балтике у нас тоже не получалось- в гонке военно-морских вооружений Германия опережала.

Зато Тихоокеанский театр сулил огромные перспективы.

В сторону Дальнего Востока внимание молодого государя направляли такие влиятельные лица, как Великий князь Александр Михайлович, адмирал Ломен (флаг-капитан царя) и др.

«В морском ведомстве с 1895-го года появляются отдельные, потом приобретающие всё больший авторитет, мнения о необходимости усиления нашего флота на Дальнем Востоке и о создании там постоянной эскадры.

При обсуждении новой судостроительной программы, составленной в 1895-м году, раздаются голоса, что надлежит пересмотреть основные задания, установленные в 1881-м году, ориентировав таковые на Тихий океан». (Петров)

И Николай с этими голосами согласился. Тем более, Вильгельм 11-й, главный морской конкурент, со своей стороны объяснял Ники, что двум флотам на маленьком театре Балтики делить нечего и обещал всестороннюю поддержку русской дальневосточной экспансии. Себя кайзер гордо именовал «адмиралом Атлантического океана», а царя- «адмиралом Тихого океана».

Флюгер политики российской в 1895 году развернулся на строгий ост.

О Чёрном море и о Проливах было забыто, Балтика стала рассматриваться только как депо броненосцев для нужд Дальнего Востока.

В ноябре 1895г. состоялось очередное Особое совещание. «Это совещание пришло к заключению, что в Тихом океане необходимо присутствие значительной эскадры… Решение совещания было одобрено Николаем 11…» (Петров)

В связи с этим, в 1898 году была принята новая судостроительная программа, по которой два новых броненосца («Цесаревич» и «Ретвизан») были заказаны иностранным заводам.

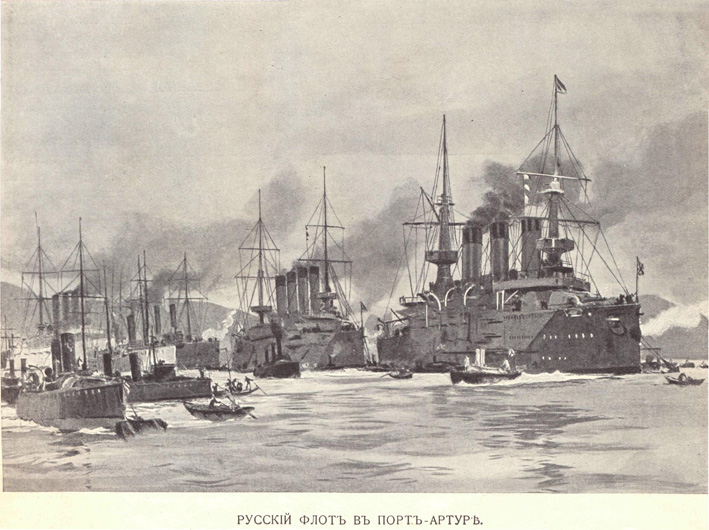

Основу военно-морской мощи России в регионе должны были 10, а в действительности- 9 эскадренных броненосцев, в разное время базирующихся на Порт- Артур.

1. Эскадренный броненосец «Полтава»

2. Эскадренный броненосец «Петропавловск»

3. Эскадренный броненосец «Севастополь»

4. Эскадренный броненосец «Победа»

5. Эскадренный броненосец «Пересвет»

6. Эскадренный броненосец «Ретвизан»

7. Эскадренный броненосец «Цесаревич»

8. Эскадренный броненосец «Сисой Великий»

9. Эскадренный броненосец «Наварин»

Два последних корабля первыми прибыли в Порт-Артур, но задолго до начала русско- японской войны ушли на Балтику. Так что к 1904-му году шести японским броненосцам противостояли семь русских.

-2-

24 января 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией.

В ночь с 26 на 27 января 10 японских эсминцев внезапно атаковали порт-артурские броненосцы, стоявшие на незащищённом внешнем рейде, положив начало военным действиям.

30 апреля 1904 года главная военно-морская база России на Дальнем Востоке, Порт-Артур, была полностью блокирована с суши силами 2-й японской армии. 1 августа началась осада, закончившаяся капитуляцией крепости 20 декабря 1904 года.

Несмотря на то, основные боевые действия между русской и японской армиями шли севернее, на сопках Манчжурии, именно Порт-Артур являлся центральным пунктом борьбы. Хотя Россия обладала колоссальным военным и военно-морским потенциалом, 20 декабря 1904 года всё было кончено, и продолжение военных действий на море и на суше для Империи потеряло всякий смысл. Ведь и Восточная война 1854-56 гг. фактически закончилась тогда, когда врагу был сдан Севастополь.

И полных 50 лет не прошло.

Что же наши семь броненосцев? Ведь на этот раз противник не обладал ни непререкаемым военно-морским авторитетом, каким обладала «владычица морей», ни превосходящими силами. Неужели порт-артурская эскадра снова не решилась выйти в море и дать бой эскадре японской, шансы на победу в котором, благодаря нашему превосходству в один броненосец, были более чем высоки? Разгром японского флота сделал бы продолжение войны невозможным, а с прибытием 2-й Тихоокеанской эскадры поставил бы «желтопузых макак» в исключительно тяжёлое положение!

Да и как японцы, не имея численного превосходства, осмелились бросить вызов могучей Державе?

Может, и не осмелились бы, не стой за спиной Японии Великобритания. Все 6 эскадренных японских броненосцев были построены на её верфях; офицеры проходили стажировку в Королевском флоте; в 1902 году Лондон и Токио подписали союзный договор, и т.д. Плюс победа над Китаем в 1895 году…

А может, просто подошли к делу творчески.

Неудачный выбор Порт-Артура в качестве главной флотской базы шесть лет назад диктовал японскую тактику- внезапный удар по кораблям противника. Когда-то русский капитан Макаров первым в мире использовал торпеду в боевых условиях, и теперь в атаку на русские броненосцы устремились японские корабли- торпедоносцы, (миноносцы, эсминцы). Когда-то русские судостроители первыми в мире создали и этот класс кораблей…

Русское командование в лице царского наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева и начальника порт-артурской эскадры контр-адмирала Старка постаралось максимально облегчить задачу японским капитанам: с 22 января все семь эскадренных броненосцев находились на внешнем, незащищённом рейде и к отражению нападения с моря готовы не были. Попытки командиров «Полтавы» и «Севастополя» заблаговременно защитить свои суда установкой противоторпедных сетей были пресечены приказом Алексеева- разумеется, дабы не спровоцировать японцев.

Пользуясь тем, что на русских дозорных судах были зажжены отличительные огни, вражеские эсминцы, идущие в полной темноте, легко уклонились от них и вышли на цель. Маяки на подступах к Порт- Артуру не были потушены, а на броненосцах горели прожекторы. В ходе стремительного торпедного удара были серьёзно повреждены два самых сильных броненосца Старка- «Ретвизан» и «Цесаревич». Они остались на плаву, но ввиду отсутствия дока в базе их ремонт затянулся на полгода. В течение одного лишь часа силы русской эскадры были серьёзно подорваны.

Этот успех японцев заставил русское командование немедленно укрыть суда на внутреннем рейде. Инициатива, таким образом, была сразу же вырвана из рук адмм. Е.И. Алексеева и О.В. Старка, и вернуть её в обозримом будущем возможным не представлялось.

Кажется, нахимовские традиции продолжали жить и «побеждать.» Кстати, о традициях.

В тот же день, 27 января 1904 года состоялся знаменитый подвиг «Варяга». Блокированные превосходящими силами адмирала Уриу в корейском порту Чемульпо (Ичхон) крейсер 1-го ранга «Варяг» и канлодка «Кореец», несмотря на ультиматум о сдаче, попытались прорваться в Порт-Артур. Через 45 минут боя, повредив японские флагман «Асама» и крейсер «Такачио», израненый «Варяг» и не получивший попаданий «Кореец» вынуждены были вернуться в Чемульпо (гм, т.е. бежать?). Очевидно, повреждения крейсера не были столь уж значительными, если он смог оторваться от эскадры Уриу. Командир корабля, капитан 1-го ранга Руднев принял решение: «Варяга» затопить, а «Корейца» взорвать. «Русские моряки, верные лучшим традициям отечественного флота, оказавшись в безвыходном положении, уничтожили свои корабли, но не сдали их врагу .... Экипаж героического крейсера «Варяг» вписал новую замечательную страницу в историю русской морской славы.» («Три столетия…») Руднев удостоился памятника на родине, в г. Тула, воздвигнутого уже в 1954 году.

Его корабль был вскоре поднят японцами, отремонтирован и введён в состав Соединённого флота. Такие вот у нас традиции…[25]

Ослабив и заперев русскую эскадру в базе, японский флот спокойно и планомерно занялся перевозкой воинского контингента на материк.

24 февраля 1904 года в Порт-Артур прибыл самый талантливый и наиболее агрессивный русский флотоводец, вице-адмирал С.О. Макаров, герой последней русско-турецкой войны. Высочайшим указом именно он был назначен командующим флотом. Его энергичные действия по поднятию боевого духа моряков, по замене негодных командиров кораблей более молодыми и более перспективными, подготовка к выходу в море, позволяют думать, что под командованием Степана Осиповича русские броненосцы могли бы вернуть утраченное превосходство над японцами. Однако уже 31 марта 1904 года при попытке вывести эскадру в море, флагман «Петропавловск» с адмиралом на борту подорвался на мине и немедленно затонул со всем экипажем; никто не спасся. Одновременно подорвалась «Победа», но осталась на плаву. ВРИО командующего флотом стал исполнять незадачливый Алексеев.

С гибелью Макарова и ещё большим ослаблением сил эскадры и речи о новом выходе в море теперь не было. Увы, случившееся было лишь следствием внезапного удара японских эсминцев 27 января и захвата врагом стратегической инициативы на дальневосточном театре. Всего месяц оставался до того, как японская сухопутная армия, высадившись на Ляодунский полуостров, заблокирует Порт-Артур с суши. Речь теперь могла идти только о спасительном прорыве из обречённой базы.

Алексеев, не дожидаясь захлопывания этой гигантской мышеловки, в апреле «убыл» из Порт-Артура в Мукден, оставив командовать флотом никому не известного контр-адмирала В.К. Витгефта.

10 июня 1904г. Витгефт попытался вывести корабли в море. Благодаря предварительному протраливанию, флоту удалось невредиму выбраться на внешний рейд, и в течение трёх часов двигаться в восточном направлении. Но на горизонте показался японский флот, и Витгефт приказал повернуть обратно, сочтя обстановку неблагоприятной для боя. Неблагоприятной? Вице-адмирал Того, командующий Соединённым флотом, мог выставить только четыре броненосца, ибо «Хацусе» и «Ясима», подорвавшись на русских минах 2 мая, лежали на дне морском. На обратном пути русские броненосцы ожидала новая неприятность: на мине подорвался «Севастополь», но не очень сильно.

28 июля все шесть русских броненосцев снова попытались прорваться во Владивосток (увы, больше некуда было). Вскоре путь им преградили четыре броненосца Того. Произошло «сражение 28 июля». Поскольку сражение было навязано нам противником (Витгефт перед выходом в море издал приказ: «избегая боя, прорываться во Владивосток»), победить в нём русские даже не пытались. Командующий был убит осколками 12-дюймового снаряда, находясь на мостике «Цесаревича»; его место занял контр-адмирал П.П. Ухтомский, отдавший приказ о возвращении в Порт-Артур. Но вернуться удалось только пяти броненосцам- «Цесаревич» ушёл в Циндао, где был интернирован и простоял в бездействии до конца войны, не разделив печальной участи шестерых своих собратьев.

Против «Ретвизана», «Цесаревича», «Победы», «Пересвета», «Полтавы» и «Севастополя» действовали в целом однотипные с ними «Микаса», «Асахи», «Фуджи» и «Шикишима». В целом соотношение сил было 3:2 в пользу русских. Надо было умудриться проиграть этот бой…

-3-

Пять русских броеносцев отныне сделались артиллерийским придатком крепости. Стойкость защитников Порта-Артура, выдержавших пятимесячную осаду (она началась с конца июля, когда армия генерала Ноги подошла к внешнему поясу артурских укреплений), во многом объяснялась тем, что все двадцать 12”-10” морских орудий позволяли отбить любые попытки штурма. Ряды редевших защитников твердыни пополнялись за счёт «полосатых дьяволов»- излишек личного состава на бездействующих кораблях позволял посадить часть моряков в окопы с винтовками в руках. Севастопольская история полувековой давности повторялась с точностью до мелочей!

В ноябре 1904-го японцам удалось сбросить русских с наиболее важных высот (высота 203), господствовавших над Порт-Артуром и установить на них 10” мортиры. Они расстреляли и утопили на внутреннем рейде четыре броненосца, а пятый, «Севастополь», был взорван по приказу командира, капитана 1-го ранга Н.О. Эссена. Вскоре генерал –лейтенант А.М. Стессель, губернатор Порт-Артура, приказал прекратить бессмысленное сопротивление и выбросить белый флаг. Торжествующие «желтопузые макаки» вошли в город!

Торжество японцев было более, чем полным. Ведь помимо крепости им достались и русские броненосцы, надёжно покоящиеся, в чём были уверены все русские моряки, на дне морском. Их подъём считался совершенно невозможным.

«Полтава» была поднята в июле 1905г. и после ремонта вошла в состав Соединённого флота в качестве броненосца береговой обороны под названием «Танго».

«Победа» стала называться «Суво», «Пересвет»- «Сагами», «Ретвизан»- «Хидзен».

«Севастополь» врагу не достался- предусмотрительный Эссен хоть и медлил до самого дня русской капитуляции, но сумел затопить свой броненосец так глубоко, что сделал подъём его невозможным.

Итак, Порт-Артур пал- пал, несмотря ни на стойкость защитников, ни на наличие мощного флота, превосходящего флот неприятельский.

Справедливости ради, нужно отметить, что броненосные силы Тихоокеанской эскадры уступали силам японским. Из семи броненосцев два- «Победа» и «Пересвет» броненосцами в полном смысле слова не являлись. Официально они классифицировались как «броненосцы- крейсера», и предназначались в качестве рейдеров на коммуникациях противника.

В силу улучшения крейсерских качеств было ослаблено вооружение и бронирование. Вместо четырёх башенных 12- дюймовых орудий они получили по четыре 10- дюймовки в качестве орудий главного калибра. Их скорострельность составляла 2 выстрела за 90 секунд. В эскадренном бою это резко снижало вес бортового залпа и делало затруднительным единоборство с «Микасой» и др. японскими броненосцами английской постройки: все они имели в качестве главного калибра 12” орудия со скорострельностью 2 выстрела за 48 секунд.

«Несмотря на ряд технических новшеств и оригинальных решений, броненосцы типа «Пересвет»- как и любой компромисс- нельзя назвать удачными. В качестве эскадренных броненосцев они оказались слабо вооружёнными, имевшими недостаточную площадь бронирования; как крейсеры были слишком тихоходными.» (А. Тарас «Энциклопедия броненосцев и линкоров»)

Поэтому-то в сражении 28 июля «Пересветы» были скорее обузой эскадре Витгефта, чем подспорьем.

-4-

Скорострельность была вообще слабым местом всех русских броненосцев, а искусство комендоров оставляло желать много лучшего. Вообще же неудачные действия 1-й Тихоокеанской эскадры в бою 28 июля вскрыли массу недостатков в боевой подготовке экипажей, которая была совершенно неудовлетворительной.

Но главной слабостью русского броненосного флота явилась безынициативность командования- как общего, так и отдельных кораблей. И контр-адмиралы Витгефт и Ухтомский, и командиры броненосцев находились в плену нахимовских шаблонов «правильности» и «симметричности», полагаясь на артиллерийскую дуэль и совершенно исключив из своего арсенала иные средства борьбы с неприятельскими броненосцами. Изо всех шести броненосцев один «Ретвизан» (так и не отремонтированный до конца после торпедной атаки японских миноносцев) под командованием капитана 1-го ранга Э.Н. Щенсновича попытался таранить «Микасу». Таран не удался, но контрманёвр «Ретвизана» ошеломил противника и «значительно облегчил положение русской эскадры». («Три столетия…»)

На всех русских броненосцах имелись торпедные аппараты, а на «ублюдках» «Пересвете» и «Победе»- по четыре минных катера. Выявившееся превосходство японских артиллеристов могло быть нивелировано использованием торпед, но никаких сведений о попытках торпедных атак эскадрой Витгефта- Ухтомского историки не приводят.

Россия начала строить свои броненосцы с 1883 года, располагая к 1904-му 19-ю (исключая «Петра Великого»). Из них семь бесполезно дряхлели в замкнутой акватории Чёрного моря, не имея никакой надежды когда-либо выйти на просторы океанские. Из оставшихся двенадцати два- «Александр 11-й» и «Николай 1-й» успели устареть и годились только для береговой обороны. Из оставшихся десяти три «Пересвета» («Победа», «Пересвет» и «Ослябя», не входящий в состав 1-й Тихоокеанской эскадры в 1904 году) не были эскадренными броненосцами, являясь промежуточным и в целом бесполезным классом кораблей.

На дальневосточном театре таким образом, можно было использовать лишь семь броненосцев- и то, «Сисой Великий» и «Наварин» находились к началу войны на Балтике.

На строительство девятнадцати русских броненосцев ушли 20 лет и колоссальные средства. Когда же пробил час суровых испытаний, Русский Императорский флот на дальневосточном ТВД располагал только семью, из которых лишь пять представляли собой реальную боевую силу. Если прибавить к этому отсутствие дока, хорошего командования, недочёты в конструкции и в боевой подготовке экипажей, то нужно признать, что 20-летние усилия Державы не привели к желаемому результату. Роль броненосного флота в действительности свелась лишь к поддержке армии в обороне своей базы.

Японцы же решили проблему создания броненосного флота иначе. Не страдая избытком квасного патриотизма, подобно Империи Заходящего солнца Александра 111-го, которая непременно хотела иметь флот, построенный из отечественных материалов по отечественным технологиям на отечественных же заводах- ну, чтоб там русский дух… и Русью пахло…- прагматичные самураи в 1894-м году разместили заказ на английских заводах.

Этот шаг оказался правильным, поскольку на лучших в мире судостроительных заводах можно было строить и лучшие в мире броненосцы- причём стоили они намного дешевле- и строить гораздо быстрее, чем русские.

«Постройка первого японского броненосца «Yashima» началась весной 1894г. Шестой и последний броненосец «Mikasa» спустили на воду в ноябре 1900г. Он ушёл из Англии с японской командой в конце 1902г. Таким образом, на создание своего линейного флота японцы, воспользовавшись английскими верфями, потратили около 9 лет. Они смогли сосредоточить его в дальневосточных водах за один год до начала войны. Русское же правительство планировало создать мощную корабельную группировку на будущем ТВД лишь к концу 1905 года».

Эх, ведь чуть-чуть не успели! Ведь промедли японцы пару лет, и превосходство русских в линейных силах стало бы подавляющим. В Порт-Артур пришли бы новейшие броненосцы типа «Бородино», и…

Конечно, можно только гадать, что было бы, если. Но едва ли и соотношение 15 : 6 в конце 1905-го вместо 7 : 6 в начале 1904-го испугало бы вице-адмирала Хейхатиро Того. Наверняка этот храбрый, энергичный и толковый флотоводец в действиях своих руководствовался словами князя Суворова: «врагов не считать, а бить», «множество их лишь умножит их беспорядок». Неслыханное по дерзости нападение на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, закончившееся блистательным уничтожением линейных сил Тихоокеанского флота США, показало, что чисто арифметический подход к делу является традицией, в японском флоте неприемлемой. Что качественная оценка сил противника вместо русской количественной вполне подобает восточной философии. Что внезапное нападение массы эсминцев (впоследствии- пикирующих бомбардировщиков) на главную базу флота в любом случае принесёт блистательные результаты- и тем более блистательные, чем больше целей скопится на рейде…

Результаты боя 28 июля стали немедленно известны в Петербурге. Может быть, контр-адмирал Ухтомский, бесславно воротившись в свою базу, в докладе Алексееву не стал делать неутешительные для себя и обидные для флота выводы о превосходстве вражеской эскадры. Но офицеры с «Цесаревича», спасшегося в Циндао и офицеры с других русских кораблей, после того злополучного боя рассеявшихся по нейтральным портам, наверняка резали всю правду-матку- как корреспондентам тогдашних СМИ, так и русским консулам и военно-морским атташе. Из этих разрозненных сведений и из агентурных источников аналитики Главного Морского штаба легко могли реконструировать картину сражения и прийти к неутешительным, но единственно верным выводам.

1) двадцатилетние усилия государства российского по строительству океанского флота оказались напрасны;

2) Порт-Артур и его эскадра окончательно блокированы с моря и с суши;

3) японцы теперь приложат все силы к скорейшему взятию Артура;

4) сдача крепости и самозатопление флота неизбежны в течение 4-5 месяцев, когда у защитников её иссякнут огнеприпасы, продовольствие и людские ресурсы;

5) для продолжения борьбы можно использовать лишь сухопутную армию, что при полном господстве неприятеля на морском театре неразумно;

6) вернуть море русский флот уже не в состоянии по условиям, во-первых, удалённости от ТВД, во-вторых, низкой боевой ценности, что показал бой 28 июля;

7) посылка на Тихий океан 2-й Тихоокеанской эскадры не устрашит японцев и явится, в силу трудностей 18. 000-мильного похода, самым суровым испытанием для экипажей;

8) прибытие эскадры на театр произойдёт уже тогда, когда Порт-Артур падёт;

9) японцы уже фактически выиграли войну, и все наши дальнейшие усилия переломить ход событий в свою пользу, в особенности на море, обернутся лишь новыми поражениями.

Начальником Главного Морского штаба был контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский.