«МАМА, Я ВИДЕЛ СТАЛИНА...» ... наиболее Лёва гордился тем, что ему удалось пробиться к самому К.М.Симонову (1915- 1971) - наиболее популярному и любимому поэту, чьи стихи тогда были практически на слуху каждого: и молодого, и пожилого, и военного, и гражданского, и мужчины, и женщины.

Огородов Валентин Борисович.

Огородов Валентин Борисович. Заместитель генерального директора по качеству проектной продукции - Главный инженер (директор проекта).

Окунь Лев Лазаревич.  «МАМА, Я ВИДЕЛ СТАЛИНА...»

«МАМА, Я ВИДЕЛ СТАЛИНА...»"Под таким заголовком в «Пионерской правде» была опубликована большая почти на всю полосу газеты заметка, которую написал «питон» нашей роты начинающий поэт, писатель и литератор Лёва Окунь - личность среди нас неординарная и, даже можно сказать, легендарная. Его заметка, содержащая очень горячие, эмоциональные и, что самое главное, весьма верноподданнические слова, прославила Лёву не только в училище, но и за его пределами.

Лёва Окунь являлся ленинградским блокадником, был на два-три года старше и выше ростом большинства одноклассников, но среди таких же «питонов», переживших военную блокаду и эвакуацию, как Ободков, Полковников, Думбре, Лебедев и другие из первого взвода, ничем не выделялся. В индивидуальном отношении с каждым учебным годом он постепенно сам стал себя отдалять от коллектива. Едва-едва появившаяся литературная популярность, как гнилой червь в спелом яблоке, постепенно подтачивала его изнутри, заставляя менять убеждения, взгляды и планы на дальнейшую службу морского офицера-подводника, на которую нас целенаправленно готовили."

Лев Окунь. Стихотворения (период 1949 – 1951 гг).

Впечатления о походе на шлюпках.«Мы шли в сегодняшний поход

С одним намереньем – вперёд!

Проверить – можем ли ходить

На вёслах и под парусами.

Проверить – сможем или нет

Справляться с волнами – горами?»

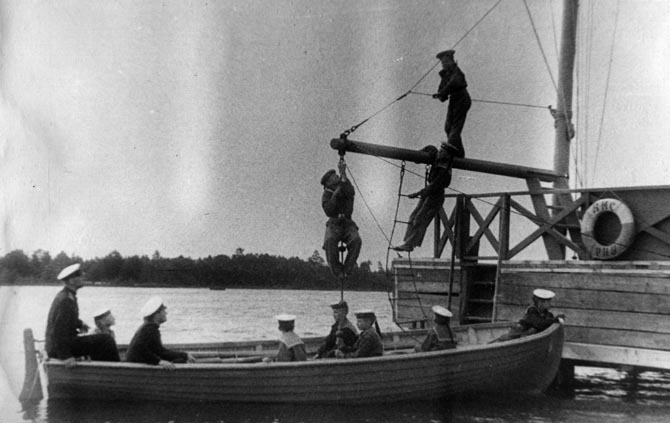

Тренировка посадки на шлюпку с пирса по веревочной лестнице и шкентелю с мусингами.

До поры до времени Лёва был в авторитете среди «питонов» и уважаем командованием училища. Он писал стихи, пьесы, рассказы, некоторые из них даже публиковались в газетах и журналах. Помню, одна его пьеса-памфлет, разоблачавшая агрессивную сущность американского империализма, была разыграна на сцене училища нашей самодеятельностью на ротном вечере, а потом неоднократно повторялась на других мероприятиях.

Я стал нахимовцем.«В тревожную ночь, проскочив через мины,

Торпедой фашистам приблизив конец,

Погибла в сражении субмарина,

Которой командовал мой отец.

Но если в бою погибает воин,

Шлют пополненье. Обычай один:

Когда отец выходит из строя,

Место в строю занимает сын!

Высокой радостью день отмечен:

Я стал нахимовцем, моряком.

Мне океан обнимает плечи

Синим флотским воротничком».

Шлюпка РНВМУ под парусом на реке Даугава (центр г. Риги).

Каждую нашу поездку в Москву для участия в параде он использовал в своих личных устремлениях с далеко идущими целями, добиваясь аудиенций с кем-либо из весьма известных тогда наших поэтов и писателей. Лёва с большим интересом в очередной раз рассказывал с какими ухищрениями ему удавалось встретиться, как правило, в непосредственной домашней обстановке с детским поэтом добродушным и весёлым, но болезненным на вид С.Я.Маршаком (1887- 1964), автором «Дяди Стёпы» и других детских стихов, но уже важным и недоступным для общения из-за соавторства вместе с Г.А.Эль-Регистаном к словам Гимна СССР сухопарым и заикающимся С.В.Михалковым (1913г.р.), автором широко известных поэм «Страна Муравия» и особенно «Василий Тёркин» озабоченным и вечно занятым А.Т.Твардовским (1910 - 1971).

На параде.«Парадным маршем

Строй идёт за строем

И салютуют палаши искрясь,

И золотится солнечной красою

У генералов на фуражках вязь.

Москва родная флагами алеет,

И Сталин улыбается полкам,

Наш путь проходит мимо мавзолея,

А дальше в море – к волнам и ветрам».

Но наиболее Лёва гордился тем, что ему удалось пробиться к самому К.М.Симонову (1915- 1971) - наиболее популярному и любимому поэту, чьи стихи тогда были практически на слуху каждого: и молодого, и пожилого, и военного, и гражданского, и мужчины, и женщины.

Преодолевая все заградительные препоны в виде сторожей, секретарей и ещё не очень тогда глухой охраны, Лёва настоятельно аргументировал свои желания добиться конфиденциальной беседы с целью показать мэтрам свои литературные опусы и заручиться поддержкой в виде письменных рекомендаций в его неоспоримом таланте к литературной деятельности. Ну разве можно было отмахнуться или оставить без отеческого внимания настойчивого нахимовца, хотя и юного, но энергичного, пробивного, и, возможно, будущего литературного гения? Лёве назначали время приёма, терпеливо знакомились с его творчеством, выслушивали просьбы, наставительно беседовали и даже давали письменные рекомендации, отмечая как недостатки, так и давая пожелания на возможный будущий поэтический успех.

Лёва, помню, красочно и заинтересованно рассказывал, как он попал в семью Симоновых и живьём увидел в непосредственной домашней обстановке очаровательную актрису Валентину Серову, сидящую на диване, поджав ноги, и Константина Симонова, который расположился вблизи жены верхом на стуле, опираясь руками на его спинку. Они о чём-то оживлённо беседовали и, как запомнил Лёва, с лица Серовой не сходила прекрасная и хорошо всем знакомая по фильмам улыбка, а Симонов, оказавшись спиной к вошедшему, более чем энергично продолжал давно начатый разговор, в котором звучала какая-то досада или обида, от чего буква «Р» в его словах ещё более глиссировала. Наконец, Серова подозвала к себе маленького сына Алёшу, игравшего тут же рядом, и они перешли в другую комнату.

Рассказывая об этом событии, Лёва вожделенно мечтал, что, когда он повзрослеет, непременно взлетит на литературный олимп и станет известным поэтом, тогда обязательно женится на артистке, сыгравшей девочку-дрессировщицу Лидочку в фильме «Слон и верёвочка» (1946), а затем прилежную школьницу Марусю из кинофильма «Первоклассница» (1948), Наташе Защипиной, которая к тому времени, без всяких сомнений, тоже станет популярнейшей кинозвездой.

Однако грандиозные планы Лёвы оказались эфемерны, как и построение коммунизма в отдельно взятой стране.

Лёва твёрдо и решительно заявил, что в Высшее военно-морское училище он поступать не намерен и офицером-подводником никогда не будет. Путь его лежит только в Литературный институт имени А.М.Горького, куда его непременно примут при наличии веских и убедительных рекомендаций известнейших писателей и поэтов. Никакие убеждения не действовали. Конфликт разразился не шуточный. Командование училища (начальником училища к тому времени вместо Безпальчева стал Цветков) никоим образом не хотело идти на уступки, хотя с другими поступали иначе, с пониманием сложившейся ситуации. Так, например, Игорь Яковлев и Володя Ханженков с рекомендацией от училища поступили в трудно доступный для большинства Московский институт международных отношений. Правда, их преимущество было в том, что они закончили училище с золотой медалью. Это давало право выбора военного училища для продолжения учёбы, но не гражданского института. Ведь такой выбор сделали другие наши медалисты, например, Толя Швыгин решил продолжить обучение в Высшем Военно-морском училище имени М.В.Фрунзе, а Коля Лавренчук, ставший в последствии профессором, выбрал Высшее Военно-морское инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского.

С Лёвой - первым нашим борцом, как он считал, за справедливость и за право иметь личное мнение, на мой взгляд, жестоко расправились: сначала исключили из комсомола, а затем вообще выгнали из училища, не предоставив даже возможности закончить десять классов и получить аттестат зрелости.

Приблизительно, через десять лет после этих событий, мне довелось быть в Ленинграде (я тогда, находясь в звании старшего лейтенанта, учился на офицерских курсах при ВВМУРЭ имени А.С.Попова). Однажды на Невском проспекте я повстречался с Лёвой, мы узнали друг друга, и он совершенно для меня бесцеремонно вместо приветствия с полувопросительным возгласом: «Всё ещё служишь?» сдёрнул с меня фуражку в злорадной надежде увидеть мою голову, облезлую от радиации. Убедившись, что с головой у меня всё в порядке, он разочарованно обмяк, даже как-то по-стариковски ссутулился и показался не таким рослым, как прежде. Я не обиделся на его действия, а даже наоборот, мне стало как-то неловко за Лёву. Мне, однако, интересно было спросить о его успехах на литературном поприще. Он замялся, и с большой неохотой и даже с нескрываемой обидой отвечал на мои вопросы. Встреча была очень непродолжительной: по его торопливому поведению чувствовалось, что от тяготится рассказывать, как раньше витиевато, складно, образно, забавно и интересно. Тем не менее, я узнал, что на получение аттестата зрелости у него ушло почти два года. Литературный институт закончил весьма прилично, но в последнее время, с сожалением заметил Лёва, что все музы Евтория и Каллиопа, Талия и Эрато слишком редко посещают его когда-то богатое воображение, поэтому вместо панегирических и любовных стихов, одических и эпических поэм он переключился на написание едких критических рецензий и разоблачительных статей. Бездарей, как он выразился, вокруг полно, а ведь хочется пожить в своё удовольствие. Вместо мифологических муз, как заметил Лёва, пошловато оживляясь, что чаще ему приходится пользоваться услугами местных любительниц поэзии, недостатка в которых он не испытывает. Но вдруг прервав своё повествование чуть ли не на полуслове, Лёва развернулся и, не прощаясь, стал удаляться от меня, скрываясь в оживлённой толпе Невского проспекта. Больше мне с ним не приходилось ни встречаться, ни слышать о его деятельности. Ещё лет через двадцать, однако, стало известно, что Лёва Окунь скончался. Безусловно, обладая определённым творческим потенциалом, он добровольно отказался от карьеры военного моряка, но так и не смог проявить себя в желаемой для себя литературной области, например, как это удалось учившемуся тогда в младшей роте Игорю Жданову, который, будучи военно-морским офицером, зарекомендовал себя достаточно известным и популярным среди моряков писателем."

«ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА». Народный писатель Латвии Вилис Лацис в гостях у нахимовцев. - «Советская молодежь» 2 октября 1949 г."Ежегодно в Рижском Нахимовском училище проводятся читательские конференции, на которых обсуждаются лучшие произведения советской литературы. 30 сентября в училище состоялась первая в новом учебном году конференция, посвященная роману В. Лациса «Буря». В гости к нахимовцам приехал автор романа лауреат Сталинской премии народный писатель Латвии Вилис Лацис.

В просторном клубе училища собрались воспитанники старших классов, офицеры, преподаватели.

Начальник цикла русского языка и литературы майор Сапиро во вступительном слове рассказал о росте литературы народов всех братских республик великого Советского Союза. Потом выступали воспитанники.

- Вступая в жизнь, советские юноши и девушки ищут и находят любимых героев в лучших произведениях советской литературы, - говорит воспитанник Л.Д. Окунь. - Для одних это Воропаев из романа Павленко «Счастье», для других - Батманов из произведения Ажаева «Далеко от Москвы». Для многих из нас любимым героем стал Андрей Силениек, коммунист, подпольщик, верный сын латышского народа..."

УПС "Нахимовец" ("Лавена").

Выходим в море.«Парусный «Нахимовец» с рассветом

Отдаёт смолёные концы.

Как обидно, что в минуту эту

С нами не волнуются отцы –

В жарких битвах павшие солдаты…

Пусть не лёгок был их ратный труд,

Но ложась с гранатами под танки

Знали – сыновья не подведут!

В беспредельной синеве залива

Шхуна белокрылая легка.

И румянец радости счастливой

Вымпелом зажжется на щеках.

Рулевой над компасом склонился,

Бескозырку сдвинув на глаза…

Первый луч над шхуной заискрился,

Ветер наполняет паруса».

Орлов Вячеслав Андреевич.

Балабинский В.Б. (04.2008.): Отчаянный был нахимовец, делал стойку на подоконнике открытого окна третьего этажа.

"Кстати говоря, вспоминаю, что запросто должны были стать медалистами, например, целеустремлённый, серьёзный, скромный и собранный Сеня Строганов или весёлый, энергичный и общительный Слава Орлов, учившиеся также отлично, да и в других классах нашей роты были достойные нахимовцы на получение соответствующих наград за блестящие результаты в учёбе и примерную дисциплину. Ведь недаром тогда в училище ходили весьма неодобрительные разговоры, что местные министерские «образованцы» урезали нашему выпуску количество медалей до позорного минимума: двух золотых и пяти серебряных."

Столярная мастерская. Нахимовцы 5-го выпуска: второй слева вице-старшина Орлов В.А., четвертый слева Коржев А.Н.

Павленко Леонид Тимофеевич.

"В числе пяти выпускников, которые окончили училище с серебряными медалями."

Павлов Василий Петрович.  «Нахимовцы». Капитан М.Жохов, корреспондент газеты «Красный флот». 9 июня 1948 г.

«Нахимовцы». Капитан М.Жохов, корреспондент газеты «Красный флот». 9 июня 1948 г.«О большой любви детей к военно-морской службе говорит и история нахимовца Василия Павлова, которого друзья в шутку называют «Ломоносовым». Вася жил в деревне Степченский Починок, затерявшейся в лесах Вологодской области. Отец его погиб на фронте, мать работает в колхозе. Окончив сельскую школу, мальчик захотел «учиться на моряка». Он послал письмо в Рижское училище, и вскоре оттуда прибыло приглашение на экзамены.

От деревни до ближайшей железнодорожной станции – около 200 километров. Где пешком, где на попутной подводе, Вася добрался до неё. В поезде случилась беда: потерялись и билет и все документы. Безбилетным пассажиром около двух недель ехал Вася от Вологды до Риги. Он пришел в училище усталый и проголодавшийся, держа в руках связку учебников – единственное, что сохранил во время своих дорожных мытарств.

Экзамены тогда уже прошли, и приём закончился. Узнав об этом, Вася горько заплакал: неужели не сбудется мечта, ради которой он совершил такое дальнее путешествие? Командование училищем пошло навстречу сыну колхозника, погибшего в боях за Родину. Ему устроили отдельный экзамен, который Павлов успешно выдержал.»

На занятиях по военно-морской подготовке. У доски нахимовец Бадиков объясняет устройство шхуны «Лавена». . Четвёртым слева за столом – нахимовец Вася Павлов.

"1960 г. учитывая сокращение л/с, призываемого в МЧ ПВ, 2 учебный отряд в б.Перевозная был расформирован. Вся подготовка младших специалистов возложена на 1 ОУОМС г. Анапа (капитан 1 ранга Сизов И.Д.).

1968 г. штатные изменения в отряде. В связи с обстановкой на Дальнем Востоке, учебный отряд начинает подготовку водителей малых катеров. В штате отряда четыре школы: штурманская (кап. 1 ранга Ситник А.Д.), артминная (кап. 2 ранга Артюхов), РТС (кап. 2 ранга Ефимкин П.И.), электромеханическая и водителей малых катеров (кап. 1 ранга Емельянов Н.А.). Командиром отряда назначен кап. 1 ранга Антипов Г.Г.

1974 г. в штат 1 ОУОМС введена школа мичманов (кап. 2 ранга Павлов В.П.).

15.10.76 г. переоформление 1 ОУОМС в 1-й Отдельный учебный отряд по подготовке младших морских специалистов (кап. 1 ранга Карцев С.Г.). В штате отряда семь школ (15 учебных рот, 59 учебных взводов и 127 смен).

- 1-я школа осуществляла подготовку штурманских электриков, рулевых и рулевых-сигнальщиков (кап. 1 ранга Леушев В.И.);

- 2-я школа осуществляла подготовку комендоров и минеров (кап. 1 ранга Васин М.И.);

- 3-я школа осуществляла подготовку радиометристов и гидроакустиков (кап. 1 ранга Шилов А.Л.);

- 4-я школа осуществляла подготовку мотористов и корабельных электриков (кап. 1 ранга Ищенко Б.П.);

- 5 школа осуществляла подготовку мотористов катеров, трюмных и котельных машинистов и мотористов-водителей малых катеров (кап. 2 ранга Салахов С.В.);

- 6-я школа осуществляла подготовку радистов и радиотелеграфистов (кап. 1 ранга Супрунов Г.П.);

- 7-я школа осуществляла подготовку мичманов (кап. 2 ранга Павлов В.П.).

В учебных отрядах ВМФ осуществлялась подготовка водолазов, химиков и т.д."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru