... через много лет, когда я, став офицером, разбирался в сложных дисциплинарных проступках со своими подчинёнными матросами, а такие моменты случались, никогда не доводил себя до бешенства и не старался держать собеседника в униженном или безвыходном положении, добиваясь нужного мне «чистосердечного» признания, а, по возможности, учитывал его психологическое состояние и способность к адекватному поведению.

Лебедев Владимир Иванович.  Одиннадцатая дивизия подводных лодок Северного флота. Люди, корабли, события. СПб.: Специальный выпуск альманах «Тайфун», 2008 г.

Одиннадцатая дивизия подводных лодок Северного флота. Люди, корабли, события. СПб.: Специальный выпуск альманах «Тайфун», 2008 г.

504-к экипаж ПЛ (первый офицерский состав)Лебедев Владимир Иванович, капитан 2 ранга (КБЧ-5);

"один из тех, кто в детские годы пережил военную блокаду и эвакуацию..."

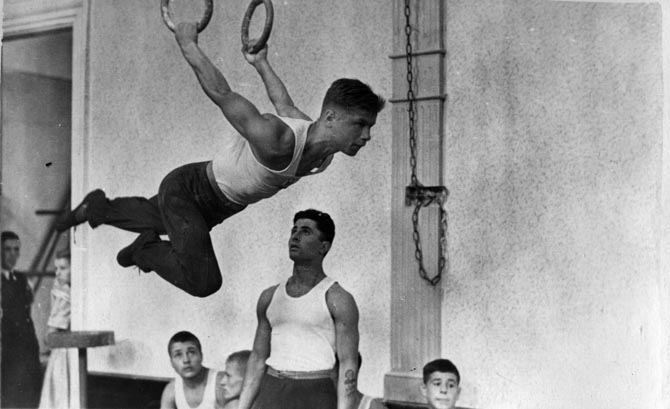

На тренировке по спортивной гимнастике (упражнения на кольцах). Сидят на скамейке (слева направо): нахимовцы 5-го выпуска Лебедев В.И., Шаробурко Ю.А. и Гетман Э.А. На кольцах упражнение "Ласточка" выполняет нахимовец 4-го выпуска Соколов В.А.

Леготин Борис. "В наш четвёртый взвод одним из первых воспитанников был зачислен Боря Леготин - очень активный, боевой и энергичный мальчик. Мне казалось, что его не удовлетворяли повседневные долгие занятия по школьной программе, ему хотелось как можно скорей оказаться, если не на командирском мостике, то, для начала, пусть юнгой, но непременно на палубе боевого корабля. Увольнения свои он обычно проводил в обществе военных моряков, уезжая более чем за 15-20 километров от Риги в Болдерай, где дислоцировались подводные лодки, торпедные катера и другие боевые корабли. Иногда Боря, приобретя к тому времени среди матросов новых друзей и чувствуя их поддержку, позволял себе опаздывать и даже не возвращаться к назначенному сроку из увольнения, самовольно оставаясь среди моряков по несколько дней, что, естественно, приводило в беспокойство командование училища. Его там, конечно находили, возвращали в училище и проводили с ним воспитательную работу.

Однажды в один из дождливых, осенних дней, будучи на увольнении, Боря случайно оступился на мокром трапе и ударился голенью ноги о край ступеньки. Не придав особого значения первым болезненным ощущениям, Боря обратился за медицинской помощью только через несколько дней, когда нога распухла и стало трудно передвигаться. Травма оказалась не шуточная, его тут же отвезли в гарнизонный госпиталь, где он находился в течение нескольких месяцев. Для нас это большим настоящим несчастьем. После тщательно проведённых медицинских обследований и анализов оказалось, что произошло отслоение голеностопной кости, которое потребовало долгого и дорогостоящего лечения, в том числе только что появившемся в медицинской практике чудодейственным, как тогда считали, пенициллином, в приобретении которого большую инициативу проявлял сам начальник училища капитан 1 ранга К.А. Безпальчев. Мы всем классом переживали за судьбу Бори Леготина, такого горячего и бескомпромиссного сторонника морской жизни. Передавали ему в госпиталь свои послания, какие-то передачи с поддержкой на быстрейшее выздоровление и пожелания скорейшего возвращения в наши ряды. Выписали Бориса из госпиталя в конце учебного года и отправили на реабилитацию в санаторий. Почти из-за полугодичного пропуска занятий, новый учебный год он начал повторно в пятом классе вместе с воспитанниками нового набора. Однако и там он проучился не долго, снова пропускал занятия, по-прежнему намереваясь стать юнгой, проводил время среди матросов кораблей в Болдерае. В конце концов он был отчислен, скорей всего, по состоянию здоровья."

Леонтьев Энгельс Григорьевич. Леонтьев Энгельс Год рождения: 1935. Место рождения: Россия, Санкт-Петербург Сергей Сергеевич ищет своего деда. Леонтьев Энгельс закончил Нахимовское училище в СПб или в Риге, он воспитанник детского дома СПб или Риги. После учебы проходил службу на Дальнем Востоке.

Лисицын Михаил Егорович.

"14 сентября 1963 года. ...

В трансарктический переход на ПЛАРБ "К-178" ушли:

Командир БЧ-1 - капитан-лейтенант Лисицын Михаил Егорович; ...На одном из первых выходов в море на борту находился Командующий ТОФ Н.Н.Амелько. Управлял кораблем А.П.Михайловский, представляя Командующему своего преемника на посту командира ПЛА, бывшего старшего помощника Владимира Михайловича Ладнова, уже допущенного к самостоятельному управлению кораблем. Зашел разговор о предстоящих перемещениях. Аркадий Петрович уже был назначен заместителем командира дивизии на Север. Н.З.Бисовка планировался заместителем к Л.М.Мирсону, начальнику ЭМС дивизии. Главный вопрос - кто будет командиром БЧ-5? Могли им стать и командир дивизиона движения А.Ф.Писнов, и командир дивизиона живучести В.П.Дыбский. Когда Н.Н.Амелько задал вопрос: "Кого же назначать командиром БЧ-5?" - А.П.Михайловский со свойственной ему категоричностью, сказал: "Товарищ Командующий! Единственный инженер-механик, который может быть командиром БЧ-5 "К-178" - капитан 3 ранга Николай Михайлович Питулайнин". Удовлетворенный Комфлот продолжал допрос: "А что скажет новый командир?" В.М.Ладнов ответил: "Товарищ Командующий, Питулайнин".

Когда я стоял вахтенным инженер механиком в ЦП по готовности № 2, Командующий дремал в командирском кресле, В.М.Ладнов, неся командирскую вахту, деловито расхаживал по центральному посту поглядывая на приборы, или заглядывая то в рубку акустиков, то в Штурманскую рубку, где под гул автопрокладчика, склонившись над картой орудовал циркулем и параллельной линейкой наш штурман, Миша Лисицын. Вдруг, открыв глаза, Н.Н.Амелько, обращаясь ко мне и, как бы продолжая прерванный разговор, спросил: "Николай Михайлович, как Вы смотрите на должность командира БЧ-5?" Я что-то начал мямлить, что я - электрик, да еще из надводников и вообще у меня мало опыта. Комфлота сказал: "Ясно". На следующей вахте улыбающийся В.М.Ладнов сказал: "Н.М., поздравляю, только что Командующий флотом отправил представление Главкому о твоем назначении командиром БЧ-5." В базу через неделю возвращались, зная что приказ о моем назначении Главком уже подписал."

Маркин Анатолий Петрович. "Вспоминаю о Толе Маркине, приехавшем из подмосковного Зарайска, как о мальчике очень энергичного, эмоционального и увлекающегося романтического характера. Он отдавал предпочтение не спортивным занятиям, как многие из нас, а большую часть свободного времени проводил в читальном зале. Начитавшись всяких приключений о графе Монте Кристо, королеве Марго, о каких-нибудь пиратах и других разных душещипательных и интересных историй, он по просьбе своих товарищей часто рассказывал после отбоя о прочитанном, останавливаясь непременно на самом интересном, чтобы завтра продолжить своё увлекательное повествование. Под его длинные рассказы, однако, многие крепко засыпали не дождавшись окончания очередной истории.

Значительно позже, несколько повзрослев, уже будучи в девятом классе и, представляя себя этакими крутыми «морскими волками», но по существу, оставаясь ещё детьми, из-за своей мальчишеской неопытности и глупости я и Толя Маркин влипли в одну неприятную историю, о которой расскажу позже...

Совершенно не сговариваясь, я оказался вместе со своим приятелем из четвёртого взвода Толей Маркиным, с которым мы тут же решили вместе провести время в городе, погулять по красивым новогодним городским улицам и скверам, разукрашенным гирляндами разноцветных огней и ёлочными игрушками. Казалось бы чего ещё надо? Настроение, в принципе, было хорошее, праздничное, новогоднее. Но, если вспомнить, то как будто бы чего-то не хватало, всё-таки нам уже шёл семнадцатый год, может каких-то радостных эмоций, более глубоких переживаний. Ни у него, ни у меня в тот период постоянных дружеских знакомств среди женского пола не было, но и особого стремления к таким связям не наблюдалось. Пожалуй, нам хотелось чувствовать себя более самостоятельными, мужественными, независимыми, опытными, всезнающими, постигшими начальные морские премудрости, а значит, как бы само собой разумеющееся, дающее основание на приобщение к какой-то житейской мудрости.

С нынешних позиций, по прошествии многих десятков лет, можно констатировать, что два молодых салажёнка, не способные ещё реально оценить свои поступки и желания с имеющимися возможностями, допустили ошибочные субституционные действия, приведшие к грубому нарушению дисциплины.

Вместо того, чтобы идти к центру города, мы, по непонятной причине, пошли по узким улочкам старой Риги, где и освещения-то хорошего не было, и вдруг натолкнулись на яркую рекламу какого-то питейного заведения, двери которого периодически открывались от входящих и выходящих посетителей. В голове пронеслись слова старой матроской песни: «..в таверне веселились моряки...». Вот сейчас покажем себя, кто мы такие... Звякнул колокольчик над входной дверью, извещающий о появлении новых посетителей. Небольшой уютный зал, в котором разместилось около десятка высоких столов, возле них в верхней одежде стояли, пили, жевали, курили, громко говорили по-латышски мужики с помутневшими от выпитого глазами. При нашем появлении шум несколько поутих, многие повернулись в нашу сторону. Не обращая особого внимания на присутствующих, мы уверенным шагом пересекли помещение, подошли к стойке бара и долго рассматривали витрину, заставленную бесчисленным количеством всевозможных бутылок с разноцветными наклейками. Бармен, выждав некоторое время, когда мы с нескрываемым интересом рассматривали великолепное разнообразие выставленного на обозрение товара, обратился к нам на латышском языке. В этот момент, как мне показалось, посетители прекратили разговор и наступила напряжённая тишина. Кто-то из нас двоих, естественно, по-русски произнёс, что мы хотим сделать заказ. В зале тут же снова заговорили даже значительно интенсивней, и наше присутствие не стало вызывать никакого интереса.

В подбой обстановке я находился впервые и толком не осознавал линию своего поведения. Но вдвоём не так было стеснительно, и мы старались держаться бодро и уверенно. Прежде чем сделать заказ, переговариваясь между собой, решили взять что-нибудь подешевле и не очень крепкое, а что касается объёма, так это и не обсуждалось: как везде и всегда говорили, что нормой являются «наркомовские или боевые сто грамм». Высмотрели бутылку с понравившейся красочной этикеткой - оказалась какая-то наливка. При заказе Толя Маркин неожиданно для меня вдруг поменял дозу и сказал, чтобы ему налили 150 грамм. Не отходя от стойки бара, мы тут же медленно, как бы смакуя, маленькими глоточками выпили сладкую, слегка густоватую тёмно-вишнёвого цвета приятную на вкус жидкость. Заплатили за это удовольствие вообще почти ничего - меньше, чем за билет в кинотеатр.

С радостным настроением и чувством полного удовлетворения успешно выполненного необычного дела вышли на улицу. Прошло сравнительно непродолжительное время, но никаких непривычных или неприятных ощущений мы не чувствовали. Неожиданно в наших «дырявых» головах появилось неутолённое желание повторного запретного действия и мы повернули назад в эту пресловутую «таверну». Ни у меня, ни у Толи не возникло тогда внутреннего голоса с предупреждением остановиться, воздержаться, отказаться от своих пагубных намерений, а личного опыта ещё не было, и никто в данный момент не мог подсказать, что последствия могут быть непредсказуемыми. Повторный заход в это злачное место уже не вызвал излишнего волнения у завсегдатаев, а бармен на наше желание всё повторить по той же схеме, как и в первый раз, был более покладист, угодлив и даже подобострастен. Это нам даже немного польстило и мы вполне довольные собой, что мы такие крутые, крепкие и стойкие, приободрившись, направились гулять по городу.

Удручающие события последовали буквально в течение последующего часа. Хорошо, что мы ушли недалеко от училища и находились в ближайшем скверике, где прохожих было сравнительно мало. Вдруг у Толи стал заплетаться язык, подкашиваться ноги, а вскоре он вообще не мог ни передвигаться, ни стоять, ни сидеть. Это было так неожиданно. Что же делать? Без всяких сомнений оставлять моего приятеля по несчастью одного в сквере, а самому бежать в училище за подмогой было рискованно. Первым моим желанием было любым способом, как можно быстрее доставить Толю Маркина в расположение роты и уложить в кровать. Справиться с такой задачей мне одному было явно не под силу: поскольку я сам себя тоже чувствовал не очень уверенно, хотя на своих ногах пока ещё более-менее держался. Вот в таком неприглядном виде увидела нас одна сердобольная женщина и, признав в нас нахимовцев, помчалась в училище заявить об увиденном.

Единственным нашим спасением, как я тогда понимал, благополучно выйти из создавшегося положения и не оказаться обнаруженным было желание увидеть кого-нибудь из «питонов» совершенно безразлично какой роты, чтобы они могли оказать помощь доставить моего компаньона в училище. Драгоценное время уходило, мы вдвоём то поднимались, то падали в снег, но приблизиться к училищу не могли. Полная безнадёжность. Я уже ждал, что вот-вот появятся поисковая группа и тогда всё раскроется. Но вот на наше счастье появились два «питона» из младшей роты, которые, увидев моего приятеля в таком безнадёжном состоянии, с перепугу никак не могли сообразить, что от них требуется. Мой план, который чуть было не осуществился, состоял в том, чтобы втроём дотащить Толю до училищного забора с тыльной стороны казармы, а там ребята нашей роты его примут через забор, доволокут до спального помещения и уложат в кровать. Я же тем временем должен незаметно подсунуть дежурному два жетоны, свой и Толи Маркина, свидетельствующие о своевременном нашем возвращении из увольнения. План этот мог быть реализован, если бы на самом последнем этапе не произошло непредвиденное.

Бдительная женщина, которая всполошила всю дежурную службу училища увиденным в городском сквере некоторое время тому назад, как раз выходила из училища. Неожиданная встреча произошла на контрольно-пропускном пункте. Я хотел прошмыгнуть незамеченным, пользуясь тем, что в проходной толпились посторонние люди, но мне это не удалось. Встретившись друг перед другом в тесном пространстве, она опознала меня, как одного из участников. Вцепившись в меня за рукава шинели, стала кричать: «Это он! Это он!». Тут я понял, что клетка захлопнулась и сопротивление бесполезно. Меня в сопровождении, чтобы не убежал, доставили к дежурному офицеру по училищу, который произвёл первый опрос произошедшего и в первую очередь интересовался, где находится мой сообщник. Мне стало ясно, что группа по нашему поиску в город ещё не выходила, а нам, пожалуй, не хватило нескольких минут, чтобы укрыться и избежать обнаружения. Но теперь при создавшейся неблагоприятной обстановке всякие препирательства и уловки становились излишними.

Пришлось посвятить дежурного офицера по училищу в свой тщательно разработанный, но нереализованный план действий. Поисковая группа в составе двух старшин из числа помощников офицеров-воспитателей тут же выдвинулась в район забора с тыловой части училищной казармы. Находясь в состоянии полной неизвестности и тревожного ожидания, я стоял по стойке «смирно» в комнате дежурного, как «зэк», сбежавший из мест заключения, под неусыпным наблюдением помощника дежурного по училищу. В эти минуты я неожиданно и явственно почувствовал, что можно в мгновение ока превратиться из порядочного, воспитанного и дисциплинированного нахимовца в изгоя.

В дежурную комнату поминутно заходили, докладывали, спрашивали дежурные по ротам, обеспечивающие офицеры и старшины, просто нахимовцы, многие из которых с нескрываемым любопытством, сожалением, осуждением и даже обвинением поглядывали на меня. Вероятней всего, если судить по некоторым признакам суматохи и оживлению среди лиц дежурной службы, в училище без прекращения вечерних культурно-массовых мероприятий была объявлена операция «Перехват». Вскоре появились «поисковики-перехватчики» и бодро доложили, что второй нарушитель дисциплины задержан в сильно опьянённом состоянии и определён в лазарет, где ему делают промывание, очищение желудка и другие медицинские процедуры, связанные с успокоением слишком возбуждённой нервной системы.

Дежурный офицер по училище сразу же стал докладывать кому-то по телефону в подробном и детальном изложении о всём произошедшем и принятых мерах. Оказалось, что доклад выслушивал только что вступивший в обязанности начальника училища капитан 1 ранга А.И.Цветков, который в этот вечер находился в своём кабинете. Надо же было так случиться, что первые дни его командования ознаменовались таким нехорошим и из ряда вон выходящим событием. Он, наверное, сам плохо понимал, как ему вести себя, какую принять линию поведения в подобных ситуациях: здесь всё-таки не военная служба в полном её смысле. Там, в Севастополе, в Высшем училище особо не церемонились, даже за незначительные провинности курсантов отчисляли и направляли служить рядовыми матросами. Здесь другая обстановка: мы, нахимовцы, ещё не военнослужащие. Карцера нет, гауптвахта не положена, а отчисляли только домой, к родителям. Было о чём задуматься. Его сомнения и выработка решения на этот счёт, как нас наказать, сразу стали понятны с первых его слов, когда он приказал дежурному офицеру доставить меня к нему в кабинет на беседу.

На мой взгляд, первейшей и главной ошибкой Анатолия Ивановича было то, что он решил сразу тут же и немедленно провести выяснение всех обстоятельств случившегося и сходу разобраться в моём пятилетнем периоде пребывания в училище с немедленным вынесением крайних выводов по данному факту. Если сказать, что он негодовал, то это было бы очень мягким сравнением, он был просто взбешён, неистовствовал, бушевал, гневался и, казалось, что его возбуждённому состоянию нет предела. В такой психологически неустойчивой обстановке никогда собеседника не вызовешь на откровенный разговор, да и самочувствие своего оппонента следовало бы учитывать.

Надо сказать, что через много лет, когда я, став офицером, разбирался в сложных дисциплинарных проступках со своими подчинёнными матросами, а такие моменты случались, никогда не доводил себя до бешенства и не старался держать собеседника в униженном или безвыходном положении, добиваясь нужного мне «чистосердечного» признания, а, по возможности, учитывал его психологическое состояние и способность к адекватному поведению. В такие моменты я часто вспоминал, преподанный мне урок капитаном 1 ранга А.И.Цветковым, как не надо заниматься разбирательством даже незначительного дисциплинарного проступка.

Начальник РНВМУ в период 1952 -1953 гг. Капитан 1-го ранга Цветков Анатолий Иванович.

В пристрастном разговоре со мной, хотя он не произнёс ни одной нецензурной фразы, ни одного оскорбительного слова в мой адрес, но старался вести беседу так, чтобы показать какое я мерзкое ничтожество, недостойное дальнейшего нахождения и обучения в училище. Он важно, слегка развалившись, сидел в кресле за письменным столом большого хорошо натопленного кабинета. А я по-прежнему, как в комнате дежурного по училищу, так и здесь стоял перед начальником училища в шинели и шапке навытяжку. Конечно, я понимал и учитывал, что должна соблюдаться определённая субординация между начальником и подчинённым, но не до такой же степени. Мне было душно и жарко в верхней одежде, да и последствия выпитого алкоголя, видимо, тоже действовали. Ноги затекали от долгого и неподвижного стояния, а наставительный разнос всё продолжался, которому не видно было ни конца ни краю.

К своему удивлению, я не разнюнился, не разжалобился, не винился во всех смертных грехах, даже наоборот под таким жестким психологическим прессингом старался держаться твёрдо, уверенно и даже немного нахально. Судя по всему, такое моё непобеждённое поведение ещё больше распаляло Цветкова, и он всячески пытался меня унизить и растоптать морально, сломать мою волю, показать, что он хозяин положения. Стоя по стойке «смирно» посредине кабинета, как часовой у знамени училища, я, конечно же, отвечал на все его вопросы по возможности кратко, односложно, без подробностей: в каком питейном заведении были, какая была мотивация поступка, какое количество алкоголя приняли, что намеревались делать в последующем и так далее и тому подобное, вынуждая меня отвечать с мальчишеским вызовом и некоторым налётом дерзости, но без грубости. В какой-то момент я даже позавидовал Толе Маркину, который уже давно сладко спал в палате лазарета успокоенный и умиротворённый, не подозревая и не думая о том, какие сейчас в кабинете начальника училища кипят бурные страсти и, вероятней всего, решается наша дальнейшая судьба.

Наконец капитан 1 ранга А.И.Цветков, не услышав, как ему хотелось, глубочайшего раскаяния, и не увидев плачущего, рыдающего, просящего снисхождения и распластавшегося у его ног этого молодого нахалёнка, явно неудовлетворённый ходом разговора со мной, разрешил идти в расположение роты, предупредив, что он продолжит дальнейшее разбирательство.

На следующий день я долго думал о произошедшем. Факт употребления в увольнении небольшого количества спиртного, возможно, требует осуждения и определённого воспитательного воздействия. А разве суровое наказание должно последовать, думал я, только за то, что, по свидетельствам какой-то сверхбдительной гражданки, мы нарушили, якобы, общепринятый порядок, выразившийся в недостаточно уверенном передвижении пешим порядком по улицам города. Только-то и всего. Драки не было, дебош не устраивали, ничего не разбили и не сломали. За что же «голову на плаху класть»? Да и к тому же, это не злостное хулиганство или происшествие, имеющее систематический характер, а так себе, мальчишеская шалость, чтобы продемонстрировать (только не ясно, кому? ) свою взрослость, не больше того.

Через пару дней по персональному вызову я снова оказался в кабинете начальника училища, и внутренне напрягся, подготовив себя к малоприятному разговору и даже к самому печальному исходу. На этот раз я был в мундире, который мы тогда носили как повседневную форму одежды. Пуговицы сверкают, бляха горит, ботинки начищены до блеска, строевая выправка в порядке - образцовый строевой вид, как говорится, примерного нахимовца. На моём лице ни тени смущения или разочарования. Доложил громким голосом, как положено по уставу, о прибытии по Вашему приказанию, а сам подумал, ну опять начнётся словесная тянучка, «перетягивание каната», но издеваться над собой не позволю и будь, что будет: «любой исход приемлю благородно».

Но что такое? Глазам своим не верю. Полное отсутствие состояния ажитации. Капитан 1 ранга А.И.Цветков - сама доброта и спокойствие: вышел из-за стола, высокий, пожилой, плотного телосложения, сохранивший некоторую стройность фигуры, с короткой стрижкой седых волос, обошёл вокруг меня, внимательно осмотрев со всех сторон с головы до ног, и, наверное, не обнаружив изъянов в моём внешнем виде, не говоря ни слова, возвратился к столу, водрузившись в своё кресло. Заговорил, неожиданно для меня, спокойным, уверенным, твёрдым голосом, не терпящим, правда, никаких возможных возражений, как будто, уже приняв окончательное решение.

Из краткого разговора я сразу понял, что он во многом уже осведомлён обо мне: значит, начальник училища обстоятельно подготовился, навёл справки о моих родителях, получил полную характеристику от командира роты за все годы моей учёбы в училище. Я приготовился к бою, к сопротивлению, к защите от нападок и незаслуженных обвинений, а тут пошёл разговор о прежней до училищной жизни, о повседневной учёбе и успеваемости, о своих приятелях по классу, даже о том, почему не поехал на зимние каникулы. Хотя, как и прежде, я стоял посредине кабинета, как вкопанный, но от такого неожиданного поворота в беседе как-то расслабился и подумал, а Анатолий Иванович, мужик-то нормальный, не аракчеевский самодур, да и говорить по-человечески может.

Беседа не показалась мне изнурительной, как в прошлый раз, а велась в спокойном топе, в заключение которой Цветков задал вопрос, не столько удививший, сколько поставивший меня в затруднительное положение. Скорее всего это был не вопрос, а просьба дать совет, как нас наказать. Ну, думаю, не к добру такое. Ведь наверняка он уже принял решение, какую экзекуцию к нам, нарушителям дисциплины, применить. А тут, не иначе как, играет в демократию. Я в миг снова сконцентрировался, ожидая какого-нибудь подвоха. Однако Цветков как-то доверительно стал продолжать, что, наказания нам всё равно не избежать, а он, дескать, человек здесь новый и порядков наших ещё не знает, вот и хочет спросить, какие бы виды наказания мы себе выбрали. Ничего себе думаю, что творится. Хитрая уловка, западня, не иначе? Как быть и чего предложить? В голове, как в быстродействующем компьютере, прокручиваются мысли, что вроде бы об отчислении вопрос остро не ставится. Тогда, что же? Только не письмо домой - ведь это очередное огорчение для мамы. Вдруг неожиданно для самого себя почти прокричал:

Лишить ношение погон на определённый срок!

На лице Анатолия Ивановича полное удивление. Что это ещё за театральное представление? А меня уже понесло. Я стал рассказывать, как это эмоционально переживательно и важно с воспитательных позиций. Для сравнения не впопад приводил примеры из недавно просмотренных кинофильмов: отправление гвардейских полков в ссылку, в Сибирь, отказавшихся присягнуть на верность новому царю-императору Николаю I в декабре 1825 года, или наказание шомполами при «прогоне» сквозь строй провинившегося солдата, как это было применено к Тарасу Шевченко, и все эти действия, говорил я энергично, представьте, происходит под истошный звук свирели и оглушительный барабанный бой.

Цветков погрузился в долгое задумчивое молчание, видимо, мысленно представляя, как с этих двух оболтусов под барабанный бой будут срезать погоны. И вдруг, очнувшись, неожиданно заявил, что надо определить срок, в течение которого вы будете ходить без погон, тем самым, в принципе, согласившись с предложенной мерой наказания. Тут я, обрадовавшись, с не меньшим жаром предложил срок пребывания без погон установить по справедливости, исходя из количества выпитого, а именно, для меня, как выпившего 200 грамм сладкой, как мёд, настойки, должен быть определён срок лишения ношения погон 20 дней и, соответственно, для Толи Маркина, употребившего 300 грамм, - 30 дней (прости меня, друг, что не пощадил тебя). Для убедительности я добавил, что подобная церемония, повсеместно применявшаяся в кадетских корпусах, уже апробирована и несколько раз проводилась в нашем училище с зачтением приказа о наказании при общем построении нахимовцев и обязательно под барабанную дробь.

По мало выразительному и несколько одутловатому лицу Цветкова трудно было определить, к какому же окончательному решению он пришел. В тот момент, когда моё пребывание «на ковре» у начальника училища, казалось, подходило к завершению, я смалодушничал и льстиво заскулил, попросив независимо от принятого решения по нашему наказанию, не писать дополнительно письма нашим родителям, поскольку это принесёт им большие переживания. Увидев мою слабину, что я сдался, расслабился, надломился, Анатолий Иванович наоборот оживился, воспрянул и утвердительно заявил, что письма родителям о вашем недостойном поведении непременно будут написаны.

Отлежавшись в лазарете несколько дней, Толя Маркин прибыл в роту бодрый, энергичный, весёлый, не унывающий. Сейчас я не могу вспомнить подробности, как мы без обиды друг на друга обсуждали случившееся с нами. Не знаю, состоялась ли у него аудиенция с А.И.Цветковым и о чём они говорили. Главное, что, в принципе, мы морально были готовы понести любое наказание, вплоть до отчисления из училища.

Вскоре, когда, до окончания зимних каникул оставалось ещё несколько дней, на заснеженный плац вывели тех немногих нахимовцев, которые пребывали на тот момент в училище, построили в каре и после зачтения приказа о нашем наказании под барабанный бой с мундиров срезали погоны. Я думал, что будет более унизительно и оскорбительно, что руки нам никто не подаст, что все отвернутся, будут зубоскалить, оскорблять и надсмехаться. Но ничего этого не было. Даже в какой-то степени чувствовалась некоторая поддержка, дескать, не унывайте, ребята, ведь это случайность, крепитесь, не падайте духом. При зачтении приказа в строю возникло радостное оживление, когда величина наказания была определена пропорционально количеству употреблённого алкоголя. Кстати говоря, сладкую наливку никто из «питонов» не посчитал за серьёзное спиртное.

Началась третья четверть 1952 учебного года. На отсутствие погон на наших мундирах практически никто не обращал внимания: ни учителя, ни возвратившиеся от отпуска нахимовцы. На шинелях и форменках погоны у нас сохранились, и наша форма одежды ничем не отличалась от всех остальных. Этот поучительный случай, пожалуй, остался только в нашей с Толей Маркиным памяти, а остальные «питоны» не то, чтобы когда-либо вспоминали, а даже вообще вскоре забыли об этом происшествии.

Маршев Владислав Натанович.

На рыбалке около шлюпочного пирса в летнем лагере: нахимовцы 5-го выпуска: трое справа: Губарев В.И., Высоцкий В.И., а удача улыбнулась Дубову В.М. Слева двое: Маршев В.Н. и Балашов В.И.

Миронович Геннадий Ананьевич.

"А вот у Гены Мироновича был другой характер, задиристый, строптивый, неуживчивый. Во всяком случае мне с ним всегда приходилось о чём-то спорить. Я не помню, чтобы мы с ним дрались, но выслушивать от него что-нибудь обидное приходилось частенько. Детство его тоже было тяжелое. Он приехал из Бежецка, города, где в годы войны жестоко похозяйничали фашисты. После освобождения Бежецка его мама, как он иногда упоминал, работала охранником в лагерях для военнопленных и заключённых. Разве в таких условиях наберёшься хорошего воспитания? Но Гена, вдумчивый и сообразительный, постепенно тоже пристрастился к чтению. Часто в свободное время засиживался в читальном зале, да и на руках у него можно было видеть какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки."

Ободков Юрий Семенович.

"... что в первом взводе ребята подобрались что надо: высокие, рослые, сильные, физически хорошо развитые. Немудрено, что офицер-воспитатель первого взвода энергичный и настырный капитан Круглов на своей шлюпке-шестёрке с экипажем из таких крепышей, как например, Толя Полковников, Гарик Каменев, Юра Ободков, Володя Лебедев, Арнольд Думбре, Юра Шаробурко, Лёва Окунь, чаше всего на всех гонках занимали первые или в крайнем случае призовые места, оставляя на вторых и последующих местах опытного и расчётливого командира роты капитан-лейтенанта Штепу, который свою команда формировал из «питонов» второго взвода, пусть не таких высоких, но не уступающих им в других компонентах.

Так вот, однажды ребята из первого взвода поспорили между собой: кто может съесть весь обед полностью за шесть человек, несмотря на то, что кормили нас в летний период ещё лучше, ещё вкуснее, ещё обильнее, чем зимой. Какой-то дурацкий, авантюрный, мальчишеский, не серьёзный спор, не правда ли? И всё-таки этот сногсшибательный спор состоялся...

Сейчас я уже не могу вспомнить при каких обстоятельствах в период 1950 - 1951 учебного года, когда мы были ещё в 3-ей роте, у меня сложились дружеские отношения с Юрой Ободковым, который тогда являлся вице-старшиной первого взвода. Это был крепкий и рослый юноша, да и по возрасту, наверное, года на два-три старше своих одноклассников. Увлечённо занимался в кружке моделирования: мастерил парусники и современные боевые корабли. Весьма успешно тренировался в секции фехтования, участвую в соревнованиях, которые странно назывались: «Бой на рапирах с султанчиками». В то время у нас не было электронной системы определения результатов боя, поэтому каждому участнику на его сетчатую маску сверху прикреплялся бумажный «султанчик», который следовало сбить у своего противника. У Юры это получалось легко и непринуждённо.

Гордился тем, что он питерский. Много и интересно рассказывал о своём родном городе. Иногда вспоминал, как трудно пришлось во время блокады, что каким-то чудом удалось эвакуироваться на Урал, где проживал под Свердловском. Повидал всякого разного: и хорошего, когда многие всё-таки чаще помогали друг другу пережить житейские трудности, особенно им, пацанам-блокадникам, и плохого - детские воровские шайки, картёжный азарт, курение, драки за лидерство. Поработал на заводе подсобным рабочим. Учёбу в школе запустил, и после возвращения в освобождённый Ленинград пришлось ему восстанавливать свои школьные знания. Родители Юры, к счастью, были живы, но жили разными семьями: отец вместе с его младшей сестрой - на Петроградской стороне, а мать с отчимом - на Лиговке.

В училище Юра Ободков поступил на год раньше меня, в 1946 году, в четвёртый класс. Лишний год пребывания в училище, да и некоторая разница в возрасте, что бы там ни говорили, но выделяла этих ребят, первого и второго взводов, особенно по первоначалу в сторону их опытности, уверенности и даже некоторого превосходства в сравнении с нами, третьим и четвёртым взводами. Попытки одних доказать своё преимущество, а других - ни в чём не уступать, всё-таки иногда происходили, которые выражались, например, в стычках и столкновениях с применением подушек или скрученных в тугие жгуты полотенец, когда, главным образом после отбоя, вдруг раздавался боевой клич: «Идём бить первый или второй взвод!» Тогда в коридор с гиком выбегала ватага ребят в длинных ночных рубашках с подушками или полотенцами в руках, где происходило кратковременное, но бескровное побоище. В таких баталиях не было ни победителей, на побеждённых, но каждая сторона считала себя правой: первые думали, что отстояли свои позиции, а другие считали, что они тоже чего-то стоят. До более серьёзного и принципиального противостояния «стенка на стенку», как мне помнится, дело не доходило, если не считать некоторые выяснения отношений в индивидуальном плане, да и они никогда не приобретали большого значения.

К чести наших офицеров-воспитателей и в первую очередь, как я полагаю, командира роты капитан-лейтенанта В.С. Штепа, всячески стремящихся не противопоставлять одних перед другими, создавали нормальную, дружескую обстановку поддержки и взаимного понимания среди нахимовцев всех четырёх взводов.

Задолго до зимних каникул у нас с Юрой Ободковым, в поведении которого, хотя и чувствовалось некоторое покровительство, но без элементов обидного принижения или подавления моей личности, возник случайный разговор о том, что мы могли бы на зимние каникулы поехать вместе в Ленинград. Естественно, я подробно сообщал маме в своих письмах о всех своих делах, в том числе и о приятельских отношениях с Юрой. Переписка с мамой на эту тему у меня была долгой, обстоятельной, подробной и детальной. Мою маму волновало, с одной стороны - не будет ли моё пребывание в чужой семье обременительно, не создаст ли для них дополнительные неудобства и другие житейские трудности, а с другой стороны - вдруг, этот Юра, научит меня чему-нибудь нехорошему, а я ещё такой несамостоятельный, впечатлительный и подверженный всяким негативным явлениям не смогу самостоятельно разобраться и попаду под «дурное» влияние. В конце концов, моей маме пришлось согласиться с моими убедительными доводами, что всё должно пройти без нежелательных последствий.

Так в действительности и произошло. Дополнительных хлопот для семьи Юры Ободкова, а остановились мы на Лиговке, я полагаю, не доставили. Несколько раз посещали его отца на Петроградской стороне. Отец Юры тогда был не в очень хорошем состоянии, страдал от повышенного давления и спасался от этого недуга регулярной процедурой постановки медицинских пиявок. Мы, помню, бегали в аптеку за этими пиявками. Юра, как мне казалось, был одинаково внимателен, заботлив и с сочувствием относился к своим родителям.

Для меня эта поездка в Ленинград была очень интересна и познавательна. Мы не засиживались дома, много ездили по городу, были в театрах, кино, и даже на катке. Погода особо не досаждала: порой было прохладно, даже морозно, но чаще - оттепель, а в некоторые дни шёл приятный новогодний снежок. У меня до сей поры, остались замечательные воспоминания о зимнем Ленинграде и в целом об этих каникулах. Большое спасибо Юре Ободкову и его родителям за их внимание и заботу.

После окончания Нахимовского училища наши пути с Юрой Ободковым разошлись. Он, естественно, как и большинство наших выпускников, был направлен в Ленинград, в Первое Балтийское ВВМУ Подводного Плавания, а я оказался в Севастополе. Мы долгое время поддерживали переписку. Во время обучения на втором или третьем курсе письма от Юры перестали приходить. А вскоре окольными путями, через третьих лиц, я узнал, что Юру Ободкова отчислили из училища и направили служить матросом в Палдиски, где в Учебном отряде готовились специалисты для подводного флота срочной службы. Годы учёбы и службы в училище тогда в срок действительной срочной службы в воспитательных целях не засчитывали, а на флоте в те годы служили по пять лет. Вот такой был военно-морской беспредел.

Вспоминаю, что в начале 1950-х годов при очередном перемещении руководящего состава ВМУЗ’ов вместо строгого, но придерживающегося умеренных репрессивных мер Богденко был назначен совершенно безудержный самодур Кучеров, в период правления которого начались нещадные и многочисленные отчисления курсантов из всех военно-морских училищ. В досужих флотских кругах тогда вспоминали некогда имевшие место разговоры о том, что, якобы, в своё время при обсуждении кандидатур для назначения на одну из высоких должностей в аппарате Военно-Морского флота между И.С.Исаковым и С.Г.Кучеровым, Сталин, не очень высоко оценивая умственные способности и деловые качества одного из них, заявил, не называя фамилии, что, дескать, пусть лучше командует «безногий», чем «безголовый». Но для всех было ясно, что речь идёт о «безголовом» С.Г.Кучерове, поскольку у И.С.Исакова была ампутирована нога.

Жесточайшее и безжалостное руководство ВМУЗ’ами со стороны Кучерова оставило в курсантской памяти весьма печальный след. Вероятней всего, в такую беспощадную, бесчеловечную и жестокую обработку попал и Юра Ободков, которая, возможно, отрицательно сказалась на судьбе хорошего человека."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru