«Под громкое, раскатистое, троекратное «Ура»,

Присягу императору давали юнкера…»

Узники Пороховой башни (Рижское Нахимовское училище, 1946 – 1952 гг.).

Мандатная комиссия."Кто подсказал мне поступить в военное училище, не помню. Вряд ли в этом поступке было что-либо романтическое, вроде тяги к морю, красоты морской формы и т.д. Хотя, может быть, что-то и было, т.к. сохранилась моя детская фотография в матроске. Возможно, что к этому выбору причастен отец, только что сменивший офицерскую шинель на гражданское пальто. Сложная обстановка в семье, о которой рассказано в предыдущей главе, также могла повлиять на такое решение. Как бы там ни было, выбор пал на Нахимовское училище.

Написать заявление и заполнить первую в жизни анкету помогала мама, причем в строке «сведения об отце» написал, что в настоящее время сведений не имею. Это была неправда, первая ложь в официальных документах, продиктованная благими намерениями. Неправда, имевшая цель повысить мои шансы поступить в училище, куда принимали, прежде всего, детей – сирот. Впоследствии познакомился с официальным текстом Постановления СНК СССР от 21 июня 1944 г. об организации Нахимовского училища и понял, что так поступил зря. Постановление гласило: «Утвердить просьбу Ленинградского ГК ВКП/б/ и Наркомвоенморфлота о создании в г. Ленинграде в 1944 году Нахимовского военно-морского училища на 500 воспитанников – для устройства, обучения и воспитания сыновей воинов ВМФ, Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также сыновей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких захватчиков».

Экзамены летом 1946 года проводились в здании ЛНУ, напоминавшем многопалубный корабль, пришвартованный в устье Большой Невки."

"Сколько было экзаменов, по каким предметам и какие получил оценки, память не сохранила. Через несколько дней узнал, что не прошел по конкурсу, но отчислен не был. Ряду абитуриентов было предложено отправиться на берега Даугавы, где объявило набор воспитанников недавно открытое Рижское Нахимовское училище. Позднее прочёл в книге В.К.Грабаря «Нахимовское училище» (2003 г.), что из-за низкой грамотности учеников военного периода первоначально принимали в училище и тех, кто получил на вступительных экзаменах «двойку».

Рига встретила ленинградских мальчишек туманной дымкой, окутавшей тихие зелёные улицы удивительно чистого незнакомого города. С вокзала шли пешком по центру города под командой старшины в морской форме, изображая какое-то подобие строя. Дальнейшая наша судьба тоже была в тумане. Вскоре показались характерные атрибуты военного учреждения: КПП и длинная двухэтажная казарма, огороженная со стороны улицы деревянным забором.

Повторных экзаменов, видимо, не было. Кандидатов в воспитанники пропустили через санпропускник, и вымыли, остригли наголо, облачили в чистые робы (рабочие платья) и поставили на довольствие. Процедура приёма предусматривала прохождение мандатной комиссии (видимо, от слова мандат), которая ставила окончательную точку. Этой комиссии боялись больше, чем экзаменов. Это объяснялось не только тем, что её возглавлял начальник училища, но её широкими и непонятными полномочиями. Хотя перед очами комиссии стояли живые души, их судьба больше зависела от записей в многочисленных графах анкеты на каждого кандидата. Анкета была типовой, использовалась для анкетирования, как взрослых, так и детей, и включала не только краткие биографические сведения, но и такие, к примеру, вопросы, как служба в белой армии или нахождение в плену или оккупации. В моей анкете ответы на большинство вопросов были краткие: не был, не служил, не привлекался и т.д. Осень 1946 года определило мою судьбу на долгие годы.

Рижское Нахимовское училище (РНУ) стало третьим по счёту закрытым учебным заведением, получившим имя адмирала Нахимова. Первое нахимовское училище находилось в Тбилиси, где учились дети с третьего класса, второе – в Ленинграде, открытое в 1944 году. Первоначальный набор в РНУ проводился осенью 1945 года с четвёртого по седьмой классы, и занятия начались только в декабре. Планового количества учеников сразу набрать не удалось, поэтому в 1946 году проводился дополнительный набор, главным образом из ленинградцев, не прошедших по конкурсу в ЛНУ.

Структура училища в строевом отношении была подобна батальону, состоящему из нескольких рот, в каждой из которых было по четыре взвода (учебных классов) по 25 человек в каждом. Каждая рота имела свой номер, который менялся каждый год по мере приближения к выпуску из училища. В 1945 году младшей была 7 рота, где учились по школьной программе воспитанники четвёртого класса, а старшей - 4 рота, состоявшая из учащихся седьмого класса. В 1946 учебном году эта рота получала номер 3, где учились восьмиклассники. Бывшая 7 рота стала шестой, состоящей из пятиклассников, куда был определён и я. Ежегодно уменьшался номер роты до 10-го класса, когда она становилась старшей (выпускной) ротой под № 1. С 1947 и в последующие годы приёма в четвёртый класс не было. Училище было рассчитано на обучение 600 учащихся в возрасте 11-16 лет с пятого по десятый классы.

В руководство училищем входили: начальник училища, два заместителя и начальник политотдела. Немногочисленный аппарат управления состоял из учебного, строевого и других отделов и отделений. Преподавателями были как военнослужащие, так и вольнонаёмные лица.

Во главе роты стоял командир роты, рота состояла из взводов (классов), которые нумеровались двумя цифрами: первая соответствовала номеру роты, вторая – порядковому номеру в роте. Для меня первый учебный 1946/1947 год, к примеру, начался в классе номер 63, т.е. в шестой роте и третьем взводе. Класс (взвод) возглавлял офицер-воспитатель, который сопровождал своих подопечных до выпуска из училища. По мере приближения к выпуску номер класса уменьшался на десять единиц, т.е. через год я учился в 53 классе, затем последовательно – в 43, 33, 23 и 13 (выпускном десятом) классе.

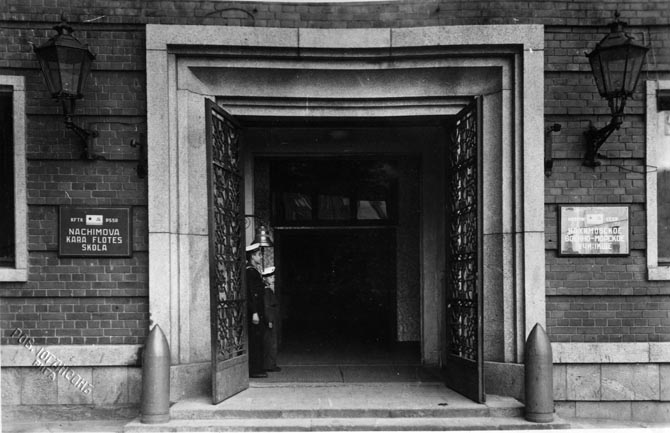

Училище находилось в самом центре Риги и размещалось в двух основных корпусах: учебном и спальном. В учебном – фундаментальном четырёхэтажном здании – кроме учебных классов и лабораторий находилось командование и основные отделы. Спальный корпус представлял собой продолговатую двухэтажную казарму, в которой каждому классу выделялось отдельное спальное помещение, где распорядком дня руководили младшие командиры: старшины рот и помощники офицеров-воспитателей."

Учебный и спальный корпуса.

С буквой «Н» золотистого цвета."Прошедшие по конкурсу и медицинскую комиссию мальчишки зачислялись кандидатами в воспитанники и проходили кандидатский стаж. Успешно прошедшие это испытание получали ленточку на бескозырку и погоны с буквой «Н» золотистого цвета. Ленточка с надписью «Нахимовское училище» и погоны на плечах превращали кандидата в полноправного воспитанника училища. Не все выдерживали испытания первых месяцев и многие были отчислены. Остальные втягивались в новую жизнь.

Пройдёт ещё несколько напряженных недель, прежде чем разноликая толпа мальчишек хулиганистого возраста начнёт превращаться в единый воинский коллектив. Создавалось впечатление, что учащиеся – дети приняли правила игры, предназначенные для взрослых. Этому способствовал установленный распорядок дня, который неукоснительно выполнялся. Если не ошибаюсь, подъём был в 6 часов, как и на кораблях и в частях флота. Далее обязательная физзарядка, утренний туалет, завтрак и классные занятия в учебном корпусе."

Центральный вход в учебный корпус.

"В воскресение подъём производился на один час позже, т.е. в 7 часов. После первых четырёх уроков, т.е. в 12 часов был обед и после него еще два урока. После небольшого перерыва обязательная самоподготовка, и в 18 часов ужин. Затем свободное (личное) время, вечерняя прогулка, поверка и отход ко сну. Распорядок дня выдерживался пунктуально. Утренние и вечерние часы контролировали старшины, днём – офицеры-воспитатели. Было ли трудно втянуться в ритм этого конвейера? Некоторым, видимо, не просто. Постепенно привыкли, привычка рано вставать сохранилась на всю жизнь.

Отдельные фрагменты нашей жизни характерны для казарменного быта любой воинской части. Спали на одноярусных железных кроватях в больших комнатах, которые по-флотски назывались кубриками. Каждый класс (25 чел.) размещался в 1-2 помещениях. После вечерней поверки (переклички в строю) и умывания все занимали свои койки. На каждой кровати с жёсткой металлической сеткой был ватный матрац, подушка с наволочкой, две простыни (одна служила пододеяльником), два полотенца (для лица и ног) и лёгкое байковое одеяло Горячей воды в умывальной комнате, конечно, не было. Зимой вода была лёдяной, и это в какой-то мере способствовало физической закалке и спартанскому воспитанию. Постельное бельё менялось регулярно (1 раз в неделю) вместе с нательным бельём после похода в баню. Своей бани в училище не было, пользовались городской баней, куда ходили, как и всюду, строем. В первые годы учёбы к постельному белью придавалась и длинная ночная рубашка, кажется, из искусственного шёлка, говорили, трофейного происхождения, облачение в которую было обязательным. Вскоре от частых стирок ночные рубашки пришли в негодность, замены им не было, и мы спали раздетые. Одежду при отходе ко сну аккуратно складывали в строго установленном порядке на прикроватные табуретки, а трусы вешали на заднюю спинку кровати. Периодически отход ко сну проверялся специально выделенным обеспечивающим офицером или старшиной. Нарушения распорядка дня и установленного порядка карались нарядами вне очереди (в том числе и на вечернее мытьё гальюна), лишением увольнения в город и другими взысканиями. Если проверяющему лицу не нравилось что-то в заправке одежды или непорядок в кубрике, мог быть сыгран подъём по тревоге, построение с нотацией за недостатки, и снова отбой. Иногда это повторялось дважды. В установленное распорядком время (в 22 часа) давалась команда «отбой», и гасился свет. Это входило в обязанность дежурной службы, состоявшей из воспитанников этой же роты.

Подъём осуществлялся по команде дневального, который сначала играл (свистел) сигнал побудки на боцманской дудке, которая входила в экипировку дневального по роте, а затем дублировал голосом: «подъём».

Лёва Литвиненко. На ответственном посту дневальным по роте. Рига. Зима 1951-1952 года.

Утренний распорядок тоже, как правило, контролировался обеспечивающим офицером или старшиной. Необходимо было немедленно вылезти из-под одеяла, откинув его на заднюю спинку кровати (для проветривания постели), в темпе одеться, сбегать в гальюн и встать в строй для движения во двор на физзарядку. На эти действия отводилось всего несколько минут. Одновременно с сигналом побудки дежурная служба объявляла форму одежды на физзарядку. Летом в тёплую погоду на зарядку выходим в трусах, поэтому достаточно натянуть спросонья трусы и рабочие ботинки – «гавы», и боец в строю. Зимой сложнее – за это же время надо успеть надеть всю экипировку. В очень холодные дни при температуре, если не ошибаюсь, ниже 20 градусов проводилась прогулка в шинелях.

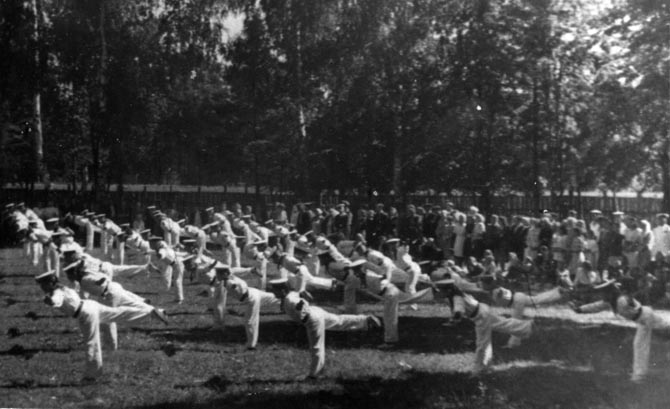

Физзарядка, занимавшая около 30 минут, состояла из двух частей. Сначала пробежка в среднем темпе в строю роты с переходом на шаг, затем – физические упражнения в разомкнутом строю. Проводил физзарядку обычно один из старшин – помощников офицера-воспитателя. Упражнения состояли из движений руками и ногами, приседаний, наклонов корпуса, отжимов руками от земли, прыжков на месте и т.д. Утренняя зарядка заканчивается снова бегом и возвращением в казарму."

263. Физкультурные упражнения (форма № 1).

"После физзарядки отведено время для умывания с чисткой зубов и бритьём при необходимости (на старших курсах).

Утренний осмотр проводился в строю в коридоре спального помещения. Тщательность проверки зависела от добросовестности и настроения проверяющего. На первых порах проверялось всё: от чистоты рук, ушей, шеи до идеальной и единообразной заправки коек. После утреннего осмотра совершался переход строем в огромную столовую, которая размещалась на четвёртом (последнем) этаже учебного корпуса.

Хочу отметить особо, что в это трудное послевоенное время командованию училищем приходилось затрачивать немало усилий, чтобы обеспечить воспитанников всем необходимым. Эти годы (1946-1947 гг.) были неурожайными и голодными, и чтобы нас сносно накормить интендантам приходилось трудиться круглосуточно."

Столовая училища.

"Завтрак в те годы обходился без каши и состоял из двух кусков белого хлеба с маслом (25-30 гр.) и сладкого чая. Самым младшим дополнительно полагалось по 400 гр. свежего молока, которое иногда заменялось половиной банки сгущенки. Обед состоял из четырёх блюд: холодная закуска, мясной суп (чаще борщ), мясо или рыба с гарниром и компот. Я уже упомянул, что годы были голодные, и вкусно накормить растущую братию было не просто. Вспоминаются, что в первые годы обучения (если не ошибаюсь, весной 1947 года) несколько недель нас кормили овсяным супом и запеканкой из манной или пшённой каши со сладкой подливкой. Надоела эта запеканка до тошноты. Я до сих пор не употребляю никаких крупяных запеканок со сладкими подливами. Ужин состоял из мясного супа, второго (чаще – макароны по - флотски) и компота. Должен сказать, что мне лично этого вполне хватало, и я довольно быстро окреп после предшествующего многолетнего полуголодного существования. На юбилеи и революционные праздники обеды были ещё обильнее и вкуснее. В последующие годы на столах появились и фрукты со своего сада."

Камбуз училища.

"В этом вопросе надо отдать должное начальнику училища, который постоянно занимался порядком в столовой и качеством приготовления пищи. В столовом зале всегда было чисто и светло, на столах накрахмаленные скатерти, у каждого воспитанника своя белая матерчатая салфетка, свёрнутая и продетая в металлическое кольцо. На кухне колдовали квалифицированные повара. Вход в столовый зал во время приёма пищи из обслуживающего персонала был разрешен только многолетнему шеф-повару Антонине Михайловне Турченко.

Приём пищи проходил по определённому ритуалу. Входили за столы строем, затем поворачивались к столу лицом и садились по сигналу горниста и команде дежурного по училищу. По выходным и праздничным дням приём пищи сопровождался игрой штатного духового оркестра. Благодаря значительному вниманию к продпищеблоку со стороны командования не было ни одного случая отравления, которые не так уж редки в военных учебных заведениях.

В заключение этой главы остановлюсь кратко на одежде, которую носили воспитанники нахимовских училищ. Кроме упомянутых ночных рубашек и очень удобных и практичных рабочих ботинок (даже шнурки к ним были кожаные, т.е. практически вечные) существовал целый гардероб нахимовца, который позволял комфортно чувствовать себя в любое время года. Повседневно мы были одеты в рабочую форму (робу). Она состояла из брюк и т.н. голландки – типа мешка с рукавами и вырезом для головы. Роба была пошита из отличного и очень прочного материала (кажется, «чёртовой кожи») неярко синего цвета. Материал этот по цвету и качеству походил на современный джинсовый, но, пожалуй, был немного мягче. Несмотря на мешковатый вид, человеку в робе было удобно и, главное, практично, к тому же общий облик скрашивался форменным воротничком – гюйсом с тремя белыми полосами. Под робой тельняшка с сине-белыми полосами и трусы (зимой - кальсоны). Верхняя одежда включала бушлат и шинель чёрного цвета, шапку-ушанку (летом – бескозырку).

Выходная форма одежды состояла из шерстяных брюк чёрного цвета, суконной фланелевки тёмно-синего цвета с отложным воротником и пристёгивающимся форменным воротничком, как у матросов срочной службы. В отличие от матросов существовала и парадная форма нахимовца – шерстяной мундир со стоячим воротом, обшитым белым кантом с вышитыми якорями золотистого цвета. Аналогичные мундиры носили на парадах морские офицеры той поры.

Ефим Кузнецов в парадном мундире. Такие красивые двубортные мундиры со стоящим воротником (с вышитыми якорями) носили нахимовцы в первые послевоенные годы. Рига. 2 мая 1949 года."

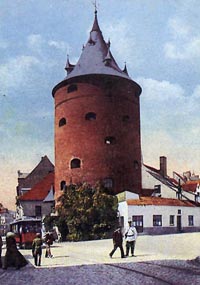

Пороховая башня.

"Нахимовское училище представляло собой учебное заведение закрытого типа, дававшее среднее образование с некоторым военно-морским уклоном. Думаю, что учили нас лучше, чем в любой гражданской школе. В этом вскоре убедились, когда после нахимовского училища оказались за одной партой со своими гражданскими сверстниками. Учиться в высшем училище нам было легче. Считается, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя. К чести командования нахимовским училищем и, прежде всего, его начальника следует отнести умелый подбор педагогических кадров. В том числе и в этом была причина успеха. Начальник училища капитан 1 ранга

которого называли «Батей», получивший блестящее образование ещё в царское время делал всё возможное, чтобы воспитать новое поколение действительно образованных людей, будущих офицеров флота. Имя этого незаурядного человека, которого обожали и одновременно побаивались и воспитанники и воспитатели, я буду упоминать неднократно.

Учебный процесс в училище строился на основе типовой программы школы-десятилетки с включением некоторых дополнительных дисциплин, связанных с будущей профессией. Учился я неплохо в соответствии со своими средними способностями, в отстающих учениках никогда не числился, но и отличником не был. Не могу сказать, что наука давалась легко, как, например, Боре Пашкову – круглому отличнику нашего класса. В первые годы, помнится, были трудности в освоении правил грамматики русского и английского языков. Об этом, в частности, говорит свидетельство об окончании полного курса семилетней школы в 1949 году, подписанное К.А.Безпальчевым. В этом, сохранившемся в домашнем архиве свидетельстве, значилось шесть «пятёрок», семь «четвёрок» и две «тройки» - по физике и английскому языку."

"Русскому языку и литературе мы учились у блестящего педагога и обаятельной женщины – Галины Ивановны Закожурниковой. Она тактично, но настойчиво вдалбливала в наши ветреные головы премудрости родного языка и добилась успеха: большинство её учеников стали грамотными людьми.

Трудностей в освоении физики не припоминаю, а по английскому, действительно, неоднократно хватал «пары», пока не уразумел, что иностранный язык тоже важный предмет и может пригодиться в дальнейшем. В этой трансформации главная заслуга принадлежит незаурядному педагогу Нине Диадоровне Волосниковой, немолодой крашеной блондинке, латышке русского происхождения, жившей и получившей образование в буржуазной Латвии. Снисхождения никому из учащихся она не давала – «двойки» и «колы» ставила безжалостно. Наши примитивные хитрости вроде шпаргалок на крохотных бумажках или на ладонях рук, она без труда разгадывала. Квалифицированными и требовательными были и другие преподаватели цикла иностранных языков. Поэтому не удивительно, что все выпускники училища в конечном итоге неплохо усвоили английский язык, и если не начали на нём свободно говорить, то только по причине отсутствия языковой практики в условиях «железного» занавеса.

Первоначально учебной программой предусматривалось изучение двух языков (английский и немецкий, или английский и французский). В пятом классе в моей группе начал преподавать немецкий язык мужчина средних лет Владимир Романович Разумовский. Насколько помню, преподаватель обеспечил всех учащихся хорошо иллюстрированным учебником, написанным крупным шрифтом, и настроил учащихся на долговременное сотрудничество. К сожалению, уроки продолжались всего одно полугодие и были прекращены.

На протяжении шестилетнего обучения происходили и другие корректировки в сторону сокращения первоначально задуманной программы подготовки будущих офицеров. Так постоянно сокращались часы на уроки танцев, музыки и пения. Начальник училища был широко образованным человеком: играл на пианино, неплохо разбирался в классической музыке, несмотря на грузную комплекцию и возраст легко и красиво танцевал. Он стремился дать и нам не только хорошее общее образование, но и заложить основы широкого кругозора и общей культуры. Пытался организовать учебный процесс и воспитание нахимовцев не хуже, чем в морском корпусе, который окончил тридцать лет назад. Но реальность такова, что слишком много учебного времени тратилось на внеплановые мероприятия, такие как подготовка и участие в парадах в Риге и Москве, о чём подробнее будет сказано ниже. Константин Александрович сам преподавал некоторые предметы, как, например, астрономию, часто посещал уроки других преподавателей. Иногда приходил на уроки танцев, которые проходили в большом клубном помещении, вставал в пару с одним из нахимовцев или с педагогом и демонстрировал, как правильно танцевать вальс, как надо ухаживать за дамой. Кстати, именно научиться легко и непринуждённо плыть в вальсе оказалось под силу не всем. В то время как основные бальные танцы – краковяк, падекатр, падепатинер, падеспань и другие, которые были в то время в репертуаре – осваивались быстрее и всеми воспитанниками. Я уже не упоминаю такие популярные танцы, как танго и фокстрот, обучение которым, практически, не требовалось.

В наше время была поставлена задача готовить идейно подкованных воинов – защитников завоеваний социализма, а не паркетных шаркунов и галантных кавалеров. В корабельных кают-компаниях на крупных кораблях ещё сохранялись рояли и пианино, но играть на них практически было некому. Наше поколение этому не обучено – было не до того.

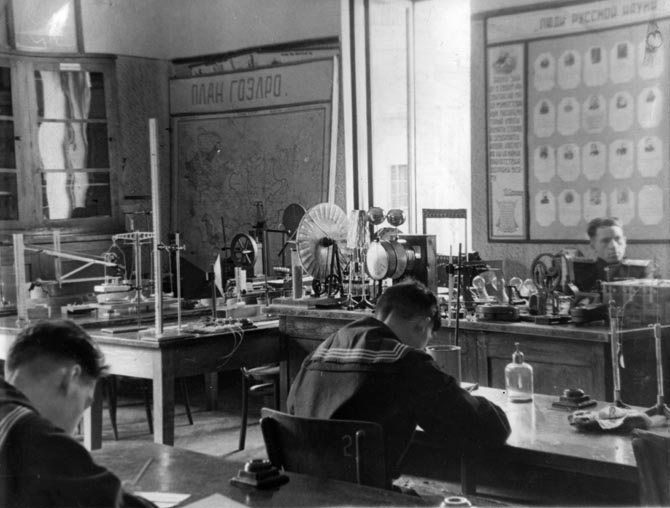

Одной из важнейших специальных предметов в училище была военно-морская подготовка, состоявшая из ряда теоретических и практических дисциплин: истории флота, основ устройства корабля и организации службы, шлюпочного дела, средств связи и др. Этот предмет вели разные морские офицеры, из которых больше запомнился опытный «морской волк» латыш Эдгар Янович Залитэ. Отдельные занятия по истории флота проводил начальник училища, который знал биографии всех выдающихся флотоводцев России, мог интересно рассказать о многих морских сражениях."

Нахимовцы изучают шлюпочный такелаж.

"Хорошо оборудованный кабинет военно-морской подготовки размещался внутри Пороховой башни, примыкавшей к четырёхэтажному зданию учебного корпуса. Башня хорошо сохранилась, несмотря на солидный, более чем семивековой, возраст, и является достопримечательностью города. Башня первоначально называлась Смилшу (Песочная), и, как составная часть крепости, прикрывала вход в город со стороны Большой Песчаной дороги. Построена башня в конце 13 века в виде цилиндра диаметром 14,3 метра, высотой – 25,6, толщиной стен до 3 метров. Нынешнее название башня получила в 17 веке, когда её использовали для хранения пороха. В 1919 году башня была приспособлена для экспонатов открытого там военного музея. В 1937-1939 гг. архитектор Голинд пристроил к башне новый корпус музея – четырехэтажное здание из добротного красного кирпича с высоким цоколем, украшенное по фасаду на уровне второго и третьего этажей светлыми прямоугольными пилястрами, отделяющими друг от друга большие зеркальные окна."

22. Кабинет военно-морской подготовки.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru