Приступая к очередному очерку, о выпуске Ленинградского Нахимовского училища, хочется еще раз сказать, о чем мы мечтаем. Есть повод - сборник "Страницы биографий выпускников 1951 года. Ленинградские нахимовцы – четвертый выпуск. 1944 – 1951. СПб 2001. Сборник однокашники создали к 50-летию своего выпуска, в нем более или менее подробно рассказали о каждом выпускнике, упомянули даже тех, кто не закончил училище в силу разных причин. При том, что при его создании практически не использовались так называемые "высокие технологии", разве что компьютер в режиме пишущей машинки.

"Из 77 выпускников нашей четвертой роты каждый четвертый командовал кораблем, частью и соединением, среди нас 3 адмирала и 3 генерала, каждый пятый выпускник – капитан первого ранга.

Почти половина из нас работали в науке и в системе подготовки кадров, среди наших выпускников 2 доктора и 13 кандидатов наук.

4 человека прошли суровые испытания в условиях радиационной опасности во время ядерных испытаний, на аварийных подводных лодках, в условиях Чернобыльской трагедии, являются ветеранами подразделений особого риска.

По-разному складывались судьбы. Большинство после Нахимовского училища продолжали служить в Вооруженных силах. Однако по болезни и в связи с сокращением вооруженных сил в конце пятидесятых многие были вынуждены уйти с флота. Снова учились и приобретали новые профессии. Потенциал, заложенный в Нахимовском, не подвел. Все стали специалистами и продолжали свою деятельность, как правило, для обороны страны.

Где бы мы ни были, служение отечеству продолжалось. Каждый, как бы ни складывалась судьба, пользовался уважением и признанием среди друзей и сослуживцев.

Мы и сегодня остаемся такими же. Дорожим нашей дружбой. Сохраняем благодарную память о наших воспитателях и педагогах.

Прошедшее пятидесятилетие показало, что свой долг мы выполняли и выполняем достойно. Никто из нас не уронили чести Нахимовского.

... Издание книги возможно позволит найти тех, кто «потерялся», возбудит желание для ее переиздания с новой информацией от нахимовцев четвертого выпуска, их родственников и друзей."

Мы мечтаем о том, чтобы в каждом выпуске, там где это возможно, естественно, были свои летописцы, чтобы не терялись на жизненных путях однокашники, чтобы юбилейные встречи "случались" регулярно и своевременно, как посоветовал

в очерке О подготовке юбилейных встреч. Чтобы у детей и внуков, когда наступит такой момент и такая потребность, была возможность узнать, как и чем жили их отцы и деды, понять их время, их поступки, мысли, чувства.

Страницы биографий выпускников 1951 года. Ленинградские нахимовцы – четвертый выпуск. 1944 – 1951. СПб 2001.

К читателю.

Софронов Валентин Всеволодович. Генерал-майор-инженер запаса.

"В России готовность к защите Отечества прививалась с детства и подготовка будущих воинов с мальчишеского возраста всегда пользовалась вниманием государства.

Нахимовцы являются представителями самого юного поколения советского или российского Военно-Морского флота.

Эта книга посвящена четвертому выпуску Ленинградского нахимовского военно-морского училища – 4 роте из первого набора.

Мы начали свой путь в 1944 году – во время Великой Отечественной войны и приняли присягу 23 июня 1951 года – в десятую годовщину ее начала.

Наследуя дела и подвиги победителей Великой Отечественной, мы должны были развивать могущество страны. Это было время великой победы советского народа, время залечивания последствий войны, преодоления колоссальных трудностей послевоенной жизни. Это было время расцвета авторитета мощи нашей Родины и созидания.

Мы окончили училище в период интенсивного строительства флота, освоения ядерной энергии и создания межконтинентальных ракет. Мы принимали участие в создании и освоении этой новой техники.

Мы жили идеалами социализма и коммунизма, верили в простые истины и чистоту целей. В идеалы мира и братства.

Нас воспитывали в любви и уважении к людям, в неприемлемости подлости и зла.

Мы гордимся своим выпуском. Каждый из нас служил Родине. Каждый из нас выполнял свой долг так, как подсказывала совесть и как нас учили...."

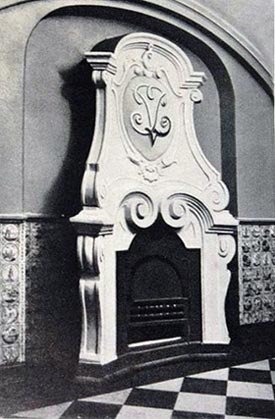

Наше Нахимовское."... Здание училища – памятник зодчества начала XX века. В его создании принимали участие выдающиеся мастера. Проект училищного дома разработан архитектором

в стиле петербургского барокко. В разработке художественного убранства принимал участие известный живописец и историк искусства

По его эскизам скульптор

выполнил богатый декор фасадов, в котором выделяется бронзовый бюст Петра 1, отлитый мастером В.З.Гавриловым. В отделке парадных интерьеров, стилизованных в характере искусства второй половины XVIII века, принимали участие выдающиеся художники

и другие. Изразцы в стиле голландских мастеров в актовом зале здания выполнил мастер Петров (дед известного ленинградского композитора А.Петрова)."

Формы петровских времен - высокий иглоообразный шпиль, форма кровли и др. Фото 1960-х гг.

В формах петровского зодчества решены и некоторые интерьеры - актовый зал (фигурные камины, изразцовые панели).

"... После завершения строительства здание училищного дома на многие годы использовалось как обычная средняя школа. В числе учеников, окончивших эту школу был выдающийся государственный деятель, председатель Совета Министров СССР в 1960-е годы А.Н.Косыгин.

В годы войны здание подверглось разрушениям от взрывов снарядов и бомб. Бывшему училищному дому требовался большой ремонт.

Выбор здания для училища и его возрождение выполнялись под руководством первого начальника Ленинградского Нахимовского училища контр-адмирала

Прекрасный моряк и образцовый командир, Н.Г.Изачик обладал исключительно необходимым качеством для новой деятельности – это был человек высочайшей культуры.

Именно благодаря его пониманию необходимости гармонического воспитания будущих офицеров флота ремонт и оборудование помещений училища были выполнены исходя из требований всесторонней подготовки воспитанников.

Нововведения подчеркнули характер архитектуры здания, гармонично дополнили морскую стилизацию фасадов и помещений.

У входа в училище были установлены настоящие зенитные орудия, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

В парадном вестибюле училища располагалась статуя адмирала Нахимова в полный рост. Здесь стояло знамя училища, у которого в почетном карауле круглые сутки сменялись нахимовцы.

Слева на стене был представлен указ о создании училища.

На стенах вестибюля и в коридорах – картины на морские темы сражений Нахимова, Ушакова...

Здесь все было пронизано морскими традициями и традициями преданности Родине.

Помимо основного здания позже появился и спальный корпус, училищу передавались старые шхуны “Бакштаг” и возрожденные “Учеба” и “Надежда”. А в Суоло-ярве на озере разместился наш лагерь.

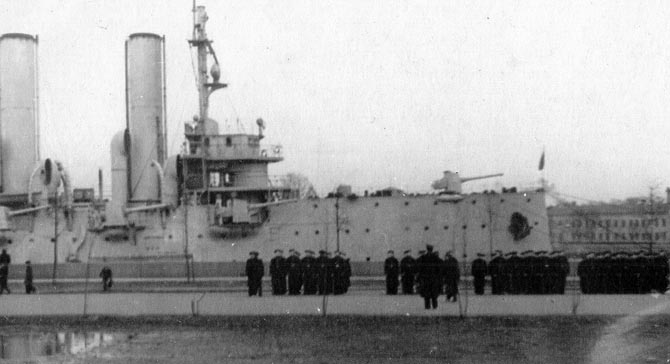

Специальным решением у стенки Петровской набережной устанавливался крейсер “Аврора”, который должен был совмещать функции корабля-музея и учебной базы Нахимовского училища.

В основном здании, в центральной части, выходящей на Неву, на первых двух этажах располагалось командование и все службы, библиотека, медчасть с лазаретом, дежурная служба, специально оборудованные классы военно-морской подготовки, кабинеты физики, химии… На третьем и четвертом – наши классы, классы для физкультуры, танцев, музыки... на пятом – столовая. В подвальных помещениях располагались учебные мастерские. Здесь мы научились столярному и слесарному делу, переплетному ремеслу… Были склады, баня и очень серьезные карцеры для суровых наказаний. В этом же здании в 1945-1946 гг. были оборудованы кубрики, где мы располагались на двух- или одноярусных койках в помещениях на тридцать-сорок человек.

С появлением спального корпуса на Мичуринской улице в 1947 году эти помещения стали классами.

На набережной перед училищем проходили и утренняя зарядка, и строевые занятия, в том числе подготовка к парадам.

Территория вблизи училища долго сохраняла следы войны

Основное здание вблизи – большой корпус строившейся накануне войны Морской гостиницы. Ее часть, примыкающая к училищу, не была достроена и во время войны, да и сразу после нее здесь обитали бездомные и подозрительные личности.

На месте нынешнего сквера на площади Революции (теперь опять

все было перерыто от взрывов бомб и снарядов в войну. Стоял только дом политкаторжан, а его продолжения ближе к улице Куйбышева, (или к дворцу Кшесинской) - “сталинского” дома с колоннами, не было и в помине.

Году в 1947-ом посреди этого развала появилась большая доска с планом застройки. План был впечатляющим, но воспринимался с трудом. Однако все состоялось…

На месте нынешнего сквера с установленной в 1997 г. здесь скульптурой «Ники» в наше время стояли полусараи, полудомишки, сохранившиеся или начинавшиеся со времен чуть ли не Петра. Говорили, что там находили екатерининские бумаги, старые документы, деньги. За годы войны все это было заброшено и носило следы бомбежек или взрывов снарядов.

Примерно до 1947 года там было все перерыто, и участок представлял собой настоящие катакомбы. Здесь находили ночлег дети-беспризорники. Некоторые из них специально под вагонами зайцами добирались сюда, чтобы попытаться попасть в нахимовцы.

В те годы, сразу после войны и в течение нескольких лет повсюду работали пленные немцы. В основном это были стройки и расчистка следов войны. Три, а временами четыре “фрица”, как все их тогда называли, работали и у нас. Это были долговязые молодые солдаты, которых поначалу приводил наш конвоир сержант. Позже они приходили без конвоя. Работали, рыли что-то. Во время перерыва курили, играли на губных гармошках. Мы, нахимовцы, их подкармливали. Между собой собирали в столовой котлеты и хлеб для немцев. Русские дети, видевшие смерть на войне, потерявшие своих родных, многие пережившие голод блокады, кормили бывшего врага... К тому же это в условиях, когда и в городе-то было неважно с продуктами.

У стенки на развилке Большой Невки и Невы была пришвартована очень старая подводная лодка

Она стояла здесь всю войну. Любопытные и отчаянные из старших рот забирались на нее, и каждую весну (кажется в день 20 мая, независимо от погоды) с нее они же начинали (конечно нелегальный) нахимовский купальный сезон.

Вдоль парапета, у которого был пришвартован “Барс”, шла надпись крупными буквами об опасности этой набережной во время обстрела города. Эта надпись оставалась долго, года до 1949-го.

У стенки вблизи моста Строителей на Большой Невке была пришвартована шхуна “Бакштаг”, тоже реликвия – одно из старейших, сохранившихся к тому времени судов. Передали его нам для морской выучки. Она имела водоизмещение тонн шестьсот и была очень древней. В 1947-1948 гг. летом ее буксировали к острову Вольный[1] и мы жили на шхуне, занимаясь шлюпочной подготовкой с освоением беготни по “выстрелу” и по вантам, учились вязать морские узлы и маты.

Однажды во время утренней пробежки по набережной мы увидели удивительное зрелище – через набережную от “Бакштага” бежали крысы. Их было множество. К тому времени мы были достаточно опытными, но почему-то никому не пришло в голову вспомнить вовремя о том, что крысы первыми бегут с тонущего корабля. Только на другое утро шхуна накренилась, а днем стала тонуть прямо у стенки… Так кончился “Бакштаг”.

В 1948 году произошло событие – к стенке у Нахимовского торжественно привели и поставили на вечную стоянку легендарный крейсер “Аврору”.

Формирование училища началось в сентябре – октябре 1944 года.

К 1 октября 1944 года в составе воспитанников пяти рот от третьего до седьмого классов были ребята от 9 до 17 лет. Наш выпуск представляет четвертую роту первого набора. Вначале первые нахимовцы были отправлены в лагерь. И только после завершения ремонтных работ в основном здании две старшие роты, а затем и остальные начали учебу в Ленинграде.

После формирования училища в строю нашей четвертой роты было три взвода. Взводы поначалу “нарезали” из строя роты по росту. И наши классы именовались 41-й, 42-й, 43-й. Потом, по мере окончания училища старшими рота становилась третьей, второй, первой. Изменялась и первая цифра номера класса.

В нашу роту в общей сложности было зачислено за весь период обучения 123 человека. Закончили полный курс 77 человек.

При поступлении все мы были переодеты в морскую форму в соответствии с общими положениями уставов. Сейчас мы понимаем, как трудно, наверное, было решать вопросы нашего обеспечения. Нужны были разные (и иногда очень малые) размеры формы: шинелей, бушлатов, повседневной, парадной и рабочей одежды, обуви, бескозырок и шапок…

Нас хорошо кормили. Многие просто преображались после голодных дней войны. Рацион был флотский. Утром давали чай, по целой булке (тогда ее называли французской) и масло. На обед и на ужин обычные первое, второе и непременный компот. Был еще и вечерний чай с пол булкой. Иногда давали и пирожные, которые мы почему-то называли на английский манер “кейками”. Вместо положенного всем служивым в то время табака каждый месяц выдавался американский шоколад типа известного “батончика с начинкой”. Больше того, на каникулы выдавали сухой паек, который был очень кстати для наших домашних. Наши родные в городе тогда не имели того, что мы получали.

Впрочем мы все равно чувствовали себя не наевшимися и вечно таскали с собой хлеб в карманах.

Располагались мы в столовой вдоль длиннющего стола, за которым умещалась вся рота - около ста человек. А на столах все расставлялось на шестерки. Рота, выстроенная по ранжиру, поднималась из классных коридоров по лестнице с песней («Варяг», «Цусима»...) и двумя рядами проходила вдоль стола. Затем старшина командовал “сесть!”, а после еды “встать” и мы уходили тем же порядком.

Казарменная жизнь в училище предусматривала и увольнения. Два условия определяли особенности увольнения. Во-первых, учитывалась учеба. Одно время даже были введены разряды для определения условий увольнения. Круглые отличники отпускались в субботу и в воскресенье. «Хорошисты» – в воскресенье, троечники – в воскресенье с обеда. Ну, а двоечники не отпускались в увольнение вообще, пока не исправятся. Во-вторых, условия увольнения были связаны с наличием родственников или ответственных людей, которые должны были расписаться за «получение» нахимовца под свою ответственность. На деле, не ленинградцы увольнялись к друзьям – ленинградцам (но под расписку).

Наше становление определялось, прежде всего, деятельностью командования и воспитателей. Именно они помогали раскрыться лучшим качествам ребят, привить им необходимые навыки.

В Нахимовском училище подбор воспитателей и преподавательского состава был, возможно, почти идеальным. Кажется главные качества - патриотизм, опыт войны, интеллигентность, любовь к детям. Потом все эти качества проходили через нашу проверку и, если человек и это проходил, он становился (и остается сегодня) нашим человеком.

Начальник училища Николай Георгиевич Изачик – интеллигент и настоящий морской адмирал, выросший из матросов комсомольского набора, человек строгий, но знавший, что дело имеет с детьми. Его не боялись, но уважали.

Замполит Петр Степанович Морозов – редкий политработник, самозабвенно преданный училищу и делу нашего воспитания. Мягкий и внимательный к каждому, он был для многих как родной отец.

В каждом классе или взводе был офицер-воспитатель и его помощник - старшина, пришедший с флота, были еще и старшины рот. Они были и требовательны, и внимательны, учили нас военным порядкам по большому счету строгости и бегали с нами в пятнашки. При всем притом мы частенько обходились с ними жестоко. Мы любили, как родного, нашего командира роты Григория Максимовича Карпеченко (он стал нашим после того как выпустил ребят первого выпуска в 1948 г, с которым вместе все знала о нас и помогала ему его жена милая Тамара Федоровна).

Они относились к нам как к своим детям. А ведь особого образования он не имел. Много лет спустя мы хотели к юбилею организовать его представление к награде и пошли на его работу (после увольнения он работал где-то в охране или в снабжении). Его руководители не могли поверить в то, каким уважением и какой репутацией он пользовался. У нас он был на своем месте. Мы встречались с ним уже и адмиралами, и генералами, он все о нас знал и помнил. Каждый из нас мог бы назвать наиболее близких ему воспитателей: Туманова и Осипенко, старшин Мишу Сафронова и

Ивана Дунду… Здесь в списке их имена и некоторые фотографии. Почти всех уже нет на свете - добрая им память от нас."

1. Туманов Анатолий Георгиевич. Офицер-воспитатель. 2. Осипенко Кондрат Филиппович. Капитан 2 ранга, командир роты. 3. Дунда Иван Константинович. Помощник офицера-воспитателя, старшина 2 статьи.

Сафронов Михаил Андреевич. Его фотографии, к сожалению, нет в нашем архиве. Надеемся, что только пока нет. Есть образ, сохраненный строками контр-адмирала Заморева В.И."Для нас, пацанов, работа эта была нелегкой. Скользкое бревно длиной около двух метров надо было вытащить из леса и отнести к дороге. Работали попарно. Я работал с Олегом Бочкаревым. Когда погода вообще испортилась, наступили холода и дожди (а рукавиц не было), работа превращалась в пытку. Вода хлюпала в хромовых ботинках, роба была по пояс мокрая, руки мерзли. Все с нетерпением ждали команды «перекур». Хотя никто из нас тогда не курил, кроме старшины, все собирались к заранее разведенному костру около дороги и с удовольствием слушали «травлю» наших старшин, рассказывавших фронтовые байки. Особенно отличался Миша Сафронов, которого любя называли «Миша травила» (конечно за глаза, для нас он был «товарищ старшина», хотя в действительности имел звание «старший краснофлотец»)."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

нвму

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru