Моё первое воспоминание о родителях - 1937 год, Ленинград. Я в трехлетнем возрасте заболела дифтеритом. По маминой версии - заразилась от библиотечной книги, которую перелистывала, слюнявя во рту пальцы. Меня положили в громадную общую палату Боткинской больницы, где я заразилась скарлатиной и коклюшем. Как очень ослабленной и остроинфекционной, мне отвели отдельный бокс- узкую длинную палату со стеклянной стеной, выходящей в коридор, возле которой и стояли мои родители, этот момент я хорошо помню, а потом сразу - небольшое озеро, мы с папой в лодке, он - в морской форме, потихоньку гребёт. Эти прогулки помогали, благодаря влажному воздуху, избавиться от безудержного кашля. Мы совершали их каждое папино увольнение. Он учился в Высшем военно-морском училище им. М.В.Фрунзе, а мы жили в большой комнате семейного общежития по ул. Барочной.

Поступив в училище, папа добился жилья для семьи - мамы, брата, меня и бабушки, Натальи Ивановны Раханской. Бабушка постоянно, за большим столом, строчила на швейной машинке, мама работала в двух библиотеках, а мы с братом Костей играли в длинном общем коридоре или под столом, накрытым скатертью до самого пола. Кстати, бабушка после нашего отъезда по месту папиной службы в город Скадовск на Чёрном море осталась в Ленинграде, в 1942 году, в блокадном городе, умерла и была похоронена на Пискарёвском кладбище в Братской могиле № 1.

Следующее воспоминание - уже июнь 1941 года, начало войны. Мы жили в новом двухэтажном ведомственном доме на одесской улице Портовой. Дом этот сохранился, правда, в ужасном состоянии, до сих пор. Такой узенький тротуар, а я на нём осваивала недавно приобретенный двухколёсный велосипед и 22 июня часов в 12 мне навстречу выбежал Костя с криком: Таня, домой, война началась! Во дворе дома был вход в катакомбы - склады военного имущества, где мы, с началом бомбёжек, иногда даже ночевали на матрацах воинской части. Папа служил командиром дивизиона морских охотников, с начала войны мы его почти не видели и только за несколько дней до сдачи города он подъехал на грузовике, забежал в квартиру и они с мамой начали собирать вещи в чемоданы, которых было немного, и - в «узлы». Меня с мамой посадили в кабину грузовика, доехали до порта, где было причалено одно из последних гражданских судов - буксир, заполненный людьми со скарбом. Для нас нашлось небольшое местечко под рубкой и папа, очень озабоченный и серьёзный, попрощался. Буксир вышел в море и далеко впереди все увидели теплоход «Киев», на который мы опоздали. Его атаковали два бомбардировщика и одна из бомб попала в цель. «Киев» задымился, а самолёты повернули к нам. Все замерли, не раздавалось ни одного звука. Вскоре недалеко от борта появились фонтаны воды - от бомб, но трагедии не случилось: в следующие минуты один «фашист» был сбит, а второй удалился. Потом мы узнали, что папа, наблюдавший за этим в бинокль, направил в бой два истребителя из своего подчинения.

До сих пор (вовремя не спросила у мамы) не пойму, как ей удалось добраться с нами, чемоданами и узлами, в далёкое село Кадницы Минусинского района, где началась наша жизнь в эвакуации: поселились у маминой старшей сестры Неонилы Александровны в деревянном доме, Костя пошёл в четвертый класс, а я, за неимением в школе первого, была определена сразу во второй, благо, умела читать, писать, считать и трудности были только в чистописании. Летом 1943 года папин вестовой перевёз нас в Туапсе, где была база десантных катеров, а в апреле 1944 года, сразу после освобождения города, мы вернулись в Одессу. Летом 1945 года мы с мамой, под опекой папиного адъютанта Анатолия Шишкина, на гражданке - директора сочинского ресторана - побывали в Бухаресте, Будапеште и, наконец, в Вене, куда дошли с боями державинцы - бригада бронекатеров Дунайской флотилии. Помню, что ни один город не был разрушен, да и трасса вдоль Дуная, по которой мы ехали, была в прекрасном состоянии, да ещё вдоль неё стеной стояли разные фруктовые деревья.

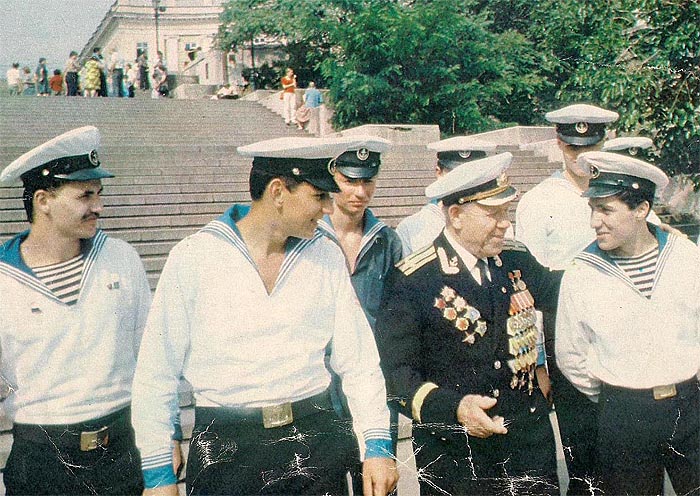

По окончании войны папа служил в штабе одесско-кишенёвского военного округа - в Кишенёве, но вскоре был « отправлен» на пенсию: начались плановые меры правительства против боевого офицерского состава. Выйдя в отставку в звании капитана первого ранга, папа не стал обычным пенсионером, он вёл самую активную жизнь: совет ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудничество в различных изданиях, общение с бывшими «однополчанами», выступления перед молодыми военнослужащими, учащимися, работа в Горсовете. Папа, вспомнив столярное ремесло, построил своими руками небольшую дачку, посадил сад, который сразу начал давать урожаи, построил гараж и сам освоил конструкцию автомобиля (сначала это был « Студебеккер-Президент», а потом - серенькая «Победа», которая всегда была в идеальном состоянии). С большой ответственностью и любовью мои родители занимались воспитанием внука Павлуши, который жил с ними от самого рождения до десятилетнего возраста. Но меня отец никогда не обделял своим особым вниманием. В раннем детстве научил хорошо плавать брассом (я всю жизнь, когда меня хвалили, с гордостью отвечала: это папа меня научил). Друзья помогли овладеть ездой на мотоцикле, но отцу это очень не понравилось из-за позы верхом на седле. В те времена, для девушки это считалось некрасивым и тогда он стал обучать меня вождению автомашины - сначала « Студебеккера», а потом и «Победы», так я уже на 1-м курсе института смогла получить водительские права, а в Братске - быстро освоить вождение собственной « Волги».

Папа был строгим отцом. До самого окончания школы не позволил мне отрезать «мышиные хвостики»- косички, часто беседовал со мной о том, какой должна быть девушка, женщина - в первую очередь - об аккуратности во всём, даже приводил примеры из своей жизни. Ещё школьнице, папа подарил мне маникюрный прибор, неимоверный дефицит в те времена, и я пользуюсь им и теперь. Но больше всего отец запомнился своим оптимистичным весёлым нравом. Его день часто начинался с песни: «Нас утро встречает прохладой … Кудрявая, что ж ты не рада…» Пел он правильно, хорошо, потому что обладал музыкальными способностями, ведь в молодости был запевалой в матросском хоре. Одним из советов отца мне был - как при общении с собеседником выйти из положения недовольства, даже скандала: он советовал в ответ на упрёки и даже оскорбления - пошутить, найти остроумную отповедь, никого не оскорбляющую. В мой обиход вошло много папиных мыслей, привычек, например, к порядку в быту. Я до сих пор делаю «малую» и «большую» морскую приборки, когда мусор сначала убирается с видных мест, а потом - выгребается отовсюду, из всех углов. Приехав в Братск помочь с уходом за Алёнушкой, он сразу же смастерил из дерева замечательную, очень удобную «разноску» для инструмента, ею мы пользуемся до сих пор и я очень хотела бы, чтобы кто-то из моих детей её сохранил, как реликвию. Внучку свою он очень любил, но никогда не баловал подарками, не потакал капризам.

В послевоенной Одессе, в Филармонии, в Летнем саду часто проходили концерты знаменитых артистов: Вертинского, Утёсова, Мессинга, оперный театр славился постановкой опер, балетов с участием выдающихся мастеров сцены. Мы с папой и мамой очень часто их посещали. У меня даже был специальный наряд - костюм, туфли, сумочка для таких случаев. Отец серьёзно занимался подбором литературы для домашней библиотеки, конечно, главную роль играла здесь мама - профессиональный библиотекарь. Поэтому я, будучи ещё школьницей, прочла основную литературную классику - русскую и переведенную зарубежную, полюбила её, хотя выбрала совсем иную специальность - инженера-гидростроителя, чему ни отец, ни мама не препятствовали, хотя понимали, какая жизни меня ожидает.

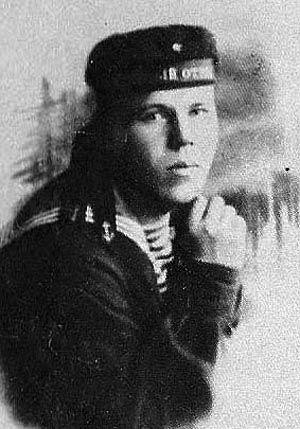

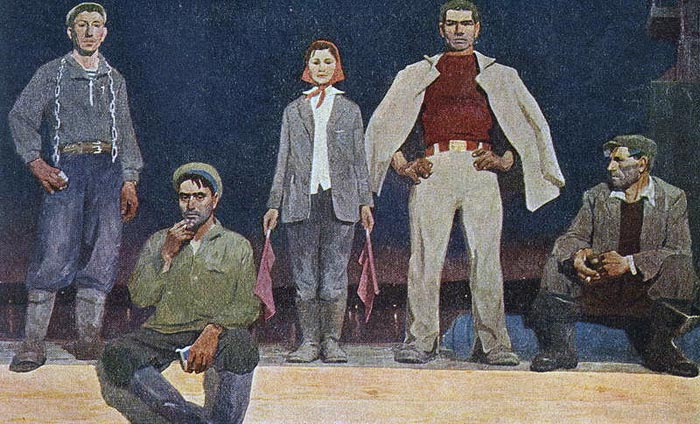

Клавдия Александровна и Павел Иванович Державины

Так мои дорогие замечательные родители способствовали моему образованию и воспитанию, дали мне основы жизненной позиции.

Татьяна Павловна Конько ( Державина)

Июнь 2011 года. Электренай Литва.

Судьба гидростроителя - каждые 10 лет новая стройка. Так и сложилась судьба: после строительства Братской ГЭС - сказочный дальневосточный городок с интересной историей, река Зея, по берегам которой прокладывал маршруты этнограф и писатель Владимир Арсеньев с проводником Улукитканом. Разве не очередным подарком судьбы было там оказаться? Интереснейшее сооружение гидроузла, новые друзья, рождение сына!

Вехи биографии инженера-гидростроителя Т.П.Конько (Державиной).

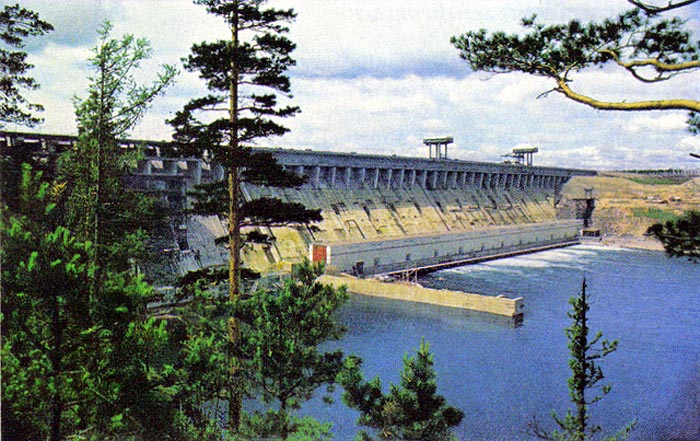

О строительстве Братской ГЭС, в том числе и о моём личном участии в нём, написано, снято, нарисовано немало. Есть даже сюжет в документальном фильме « Дочери России», который моя мама смотрела много раз. Это - счастливый, прекрасный период в моей жизни: семья, работа, множество друзей, коллег, знакомства с такими замечательными талантами как А. Пахмутова, Н. Добронравов, Евг. Евтушенко, Леонид Быков, которые очень обогатили мою жизнь.

С.Гребенников, В Сибирь, за песнями! - М.: Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1964...Когда мы последний раз, в 1963 году, подъезжали к плотине, длинная вереница груженых машин остановилась перед красным светофором, у эстакады. Машины пережидали встречный поток. Движение здесь одностороннее. Среди громоздких грузовиков-тружеников стояла в ожидании зеленого света светло-серая «Волга». За рулем ее сидела женщина. Блондинка, с живым, добрым выражением лица. Зеленый сигнал светофора — машины двинулись по эстакаде на противоположный берег Ангары.

... В который раз мы на плотине, а ведь увидели еще далеко не все. Осмотр всегда проходил с опытными гидами, профессионально а добросовестно рассказывавшими о стройке. Но вот возле нас остановилась та самая женщина с «Волги».

— Татьяна Конько, инженер, — представилась она.

Нас передали в ее распоряжение. Оказывается, мы попали на участок, где она работает.

— А вы знаете, откуда красивее всего вид на плотину? — спросила нас Татьяна Конько.

— Нет, конечно.

— Поедемте — покажу...

И действительно, Таня привезла нас в «заветное» место. Там из-за таежных сосен, из-за зарослей иван-чая плотина была особенно красива. Она казалась серебряной частицей в хвойном орнаменте сибирской природы. Тонкие ветви двухконсольных кранов сплетались с узловатыми ветвями таежных сосен. Мы не знаем, кто «открыл» эту точку — может быть, не сама Таня, но, несомненно, это был человек такого же, как у нее, поэтического настроя души.

Она снова села в машину, «Волга» как-то особенно легко и изящно поднялась по извилистой дороге и исчезла в потоке бегущих по эстакаде машин.

Такой и осталась она у нас в памяти — хрупкая женщина за рулем «Волги», инженер-энергетик, влюбленный в бетонную громаду плотины.

1964

Последнее детище, самое дорогое? Панорама гидроаккумулирующей электростанции в Литве KRUONIO HAE.

А еще Татьяна Павловна автор эссе.

ГРУСТНЫЕ СМЕШИНКИ. (АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

ДезертирыВ августе 1941 года мы - мама, брат и я оказались в эвакуации, в далёком сибирском селе Кадницы Минусинского района. Нас приютила старшая сестра мамы - тётя Нила, преподаватель русского языка и литературы в местной школе, где директором был её муж - дядя Шура – Александр Георгиевич Кириллов, демобилизованный по ранению в лёгкое, преподаватель истории.

Все мы жили в большом деревянном доме, уютном и тёплом, потому что стены его были сложены из толстенных брёвен, наверное, кедровых. Мама начала работать в школе библиотекарем, брат - учиться, а меня « пристроить» было некуда: в школе отсутствовал первый класс, поэтому решено было « посадить» меня во второй: я давно умела читать, писать, считать, только чистописанием долго не могла овладеть.

Школа была замечательная - тоже сложенная из толстых брёвен, с большими окнами, украшенными резными наличниками. Классы – просторные, с партами разной величины, всегда проветренные, чистые и тёплые. Все они выходили в большой коридор – зал, в котором проводились занятия по физкультуре и общие мероприятия. К тому же, в школе была печка, в которой ежедневно для учеников пекли очень вкусные пирожки, как помню, с начинкой из сахарной свеклы. А как они пахли!

Трудности были в одном: школа далеко, а одежды тёплой мы, одесситы, не имели, особенно - обуви. Мама шила для нас с братом так называемые лунтаи - из ткани и ваты, но подошвы сделать было не из чего и однажды я прибежала домой с дыркой на пятке. И вообще, при морозах с пургой дойти до школы и обратно было нелегко. И вот однажды я опоздала на первый урок. Таких разгильдяев оказалось несколько, но я была самой маленькой, едва исполнилось 7 лет. Возле раздевалки нас ожидал директор - мой дядя Шура в галифе и френче, как всегда одевался в школу. Подождав пока мы разденемся, он скомандовал: « Строиться!» Мы вытянулись в шеренгу по росту и услышали: «На месте шагом марш!» Не помню, долго ли это продолжалось, но нравоучение было высказано одно: опаздывать в школу во время войны могут только дезертиры. Мы маршировали, а директор покрикивал: « Дезертиры, выше ногу!»

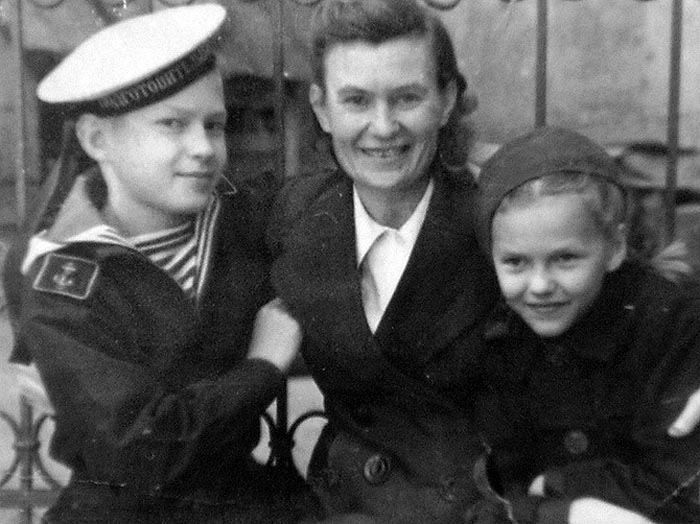

С мамой и братом после возвращения из эвакуации.

БархОткаВ одесской средней женской школе № 37, по улице Короленко, где я училась с четвёртого по десятый классы, были замечательные преподаватели. Все они прекрасно знали свои науки и обладали талантом великих воспитателей, искренне желая, чтобы мы стали грамотными, честными и добрыми людьми.

Особо я выделяю педагога русского языка и литературы Марию Игнатьевну Кильдишеву. Высокая, плотная, всегда в тёмном удлинённом платье с оборками и пуговичками на рукавах, в ботинках с каблуками и шнуровкой, по сезону - в шляпке с вуалеткой. Она начинала урок, едва войдя в класс, и часто продолжала дополнительно под школьной лестницей, чтобы объяснить все нюансы правописания.

В этот день Мария Игнатьевна вошла с пачкой тетрадей с нашими сочинениями и сразу уставилась на меня: «Ну, Державина, от тебя-то я этого не ожидала!» Голос у неё был зычный, особенно когда читала нам стихи Маяковского, хотя признавалась, что не любила его творчества. Сочинение называлось «Первый бал Наташи Ростовой» и писалось в классическом стиле – без отрыва от произведения. Я онемела от страха, встала. Мария Игнатьевна продолжала: « Как ты могла, разве ты не знаешь, что слово « бархАт» пишется через « а», а ты: «На шее у Наташи Ростовой была бархОтка! Почему ты так написала?» Нужно заметить, что после контрольных работ и сочинений каждая ошибка учениц тщательно обсуждалась, а я училась на «отлично». Весь класс уставился на меня, и я пролепетала: « Мой папа каждое утро кричит из коридора: Клавочка, где моя бархОтка?» Это кусок бархата для наведения блеска на ботинки. Учительница задумчиво посмотрела на меня и изрекла: « Ладно, раз так говорит отец, не будем считать это твоей ошибкой».

Если бы она оказалась в нашем современном обществе, где журналисты и даже политические деятели позволяют в своей речи выражения вроде: «Проходя по мосту, ветер сдул с меня шляпу»…

БаскетболТеперь-то, проживя в Литве более двадцати пяти лет, я представляю, какая удивительная, динамичная, красивая игра баскетбол, разбираюсь в её правилах. А в 1952 году, на втором курсе института, знала только две футбольных команды - «Черноморец» и свою, институтскую. Конечно, немного «стучала» в волейбол, но когда на осенней спартакиаде студентов в парке им. Шевченко прошёл « клич»: нужна женская баскетбольная команда, я и не подумала, что уже через полчаса буду на игровой площадке (не подводить же институт!). Успокаивало то, что по виду разнокалиберных соперниц, они тоже не были чемпионками.

Больше всех «пострадал» судья, да и болельщикам было нелегко от смеха: никто из игроков не умел обращаться с мячом, особенно - забрасывать в корзину. Матч закончился со счётом 1: 0 ( одна из наших противниц случайно попала со штрафного).

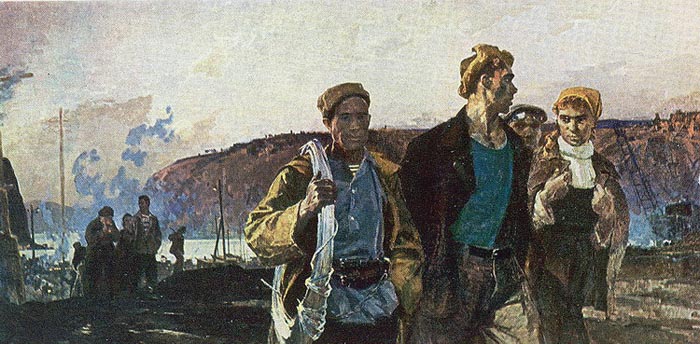

Гидромонтажники обедают

Гидромонтажники обедаютВ котловане первой очереди Братской ГЭС была большая столовая - в бревенчатом бараке «в три наката» без окон, потому что вокруг постоянно взрывали скалу в основании плотины. В обед здесь было очень шумно и весело: все друг друга хорошо знали, перекликались и шутили. Знали также меню, которое практически не менялось: консервированный борщ, тоненький шницель с сушёной картошкой или жареная рыба с макаронами. Самым замечательным явлением в столовой была её директор, Анфиса Волкова, жена начальника отдела труда и зарплаты. Теперь трудно понять, зачем был нужен такой отдел в управлении строительством, а в 1957 году всё воспринималось, как должное, в том числе меню столовой и сервировка алюминиевыми мисками и ложками. Директор была женщина видная, яркая блондинка в белейшем накрахмаленном халате. Глаза её смотрели скорее друг на друга, чем на собеседника.

Однажды мы, инженеры производственно-технического отдела обедали неподалёку от шумной кампании гидромонтажников, которую возглавлял начальник участка Станислав Адамович Сухнат - личность замечательная: прекрасный специалист, умница, полнейший «знайка» во многих вопросах, но почему-то « старый холостяк». И вот от стола гидромонтажников доносится: «Директора!». Анфису ждали недолго, она важной походкой подплыла к их столу и пропела: «В чём дело, товарищи?» Сухнат поднимает ложку из борща, а на ней - гайка, минимум на полтора дюйма. Однако директор не растерялась ни на секунду, поглядела своим косым взглядом и громко промолвила: « Товарищи, ничего удивительного, вчера ремонтировали котлы!» Дальше была немая сцена и я никогда бы не поверила в случившееся, если бы не была всего этого свидетелем.

Никита ХотульНа таких стройках, как Братская ГЭС, самые разнообразные работы велись круглосуточно, без праздников и выходных. Блоки бетонирования объёмом 500 м3 и больше, готовились и бетонировались бригадой из 100 и более специалистов разных профессий. Наверное, здесь и родились комплексные бригады, которые однажды были призваны стать комсомольско-молодёжными: действительно, больше половины членов - молодёжь, многие - комсомольцы, но как быть с бригадирами? 100 рабочих по сменам - очень сложная конструкция и руководить ею, распределять труд и поддерживать дисциплину дано не каждому. В нашем управлении строительства непревзойдённым авторитетом среди ИТР и рабочих пользовался Никита Хотулёв - мастер на все руки, немногословный, невысокий, зимой и летом - в распахнутой телогрейке. Его бригаде за высокие производственные показатели одной из первых было присвоено почётное звание комсомольско-молодёжной и поэтому на всесоюзный съезд бригадиров решили направить именно его. Все волновались: мастера, прорабы, начальник участка, интеллигентный москвич Алексей Никольский. Накануне отъезда Хотуль, как его все называли, зашёл в прорабку на эстакаде за последними инструкциями. Алексей посмотрел на него и спросил: а как ты оденешься? Никита был готов к ответу: « Всё в порядке! Галифе у меня новые, сапоги начищу, шляпу там куплю!»

Без парика

Без парикаГде бы я ни проживала, ни работала, в отпуск всегда хотелось поехать в Одессу. Как-то под вечер, изнывая от жары, добиралась из центра на вторую станцию Фонтана. Не очень надеясь на успех, махнула шикарной белой «Волге», и она остановилась. За рулём сидел красивый молодой мужчина, типичный одессит. Он сразу расставил точки над «i»: «Отвёз шефа, думаю, что, мне этот рубль помешает?» Далее пошёл нескончаемый комментарий обо всём и всех: «Вы посмотрите на эту дуру! Жара, а она нацепила чёрные брюки и парик! Вот у Вас волосы редкие, некрасивые, но парик же не надеваете!» И что можно было сказать в ответ?

Мемориальная доскаС 1944 по 1956 - год отъезда на строительство Братской ГЭС - я со своими родителями жила на улице Гоголя в доме № 14, красивым лепным фасадом выходящем на прекрасный архитектурный ансамбль Сабанеева моста. Наша квартира в бельэтаже, в прошлом - апартаменты сестёр-домовладелиц, имела отдельный вход с улицы. В стене, возле парадной двери, была неглубокая ниша примерно 25х35 сантиметров, в которой когда-то, вероятно, находилась чугунная доска с именем архитектора этого замечательного творения.

В каждое своё посещение Одессы, я приходила сюда, где прошли мои школьные и студенческие годы. На Гоголя (это небольшая очень зелёная улица, где почти каждый дом - памятник архитектуры Х1Х века) я обычно входила с конца - со стороны Дерибасовской, постепенно приближаясь к «своему» дому. На этот раз я заметила: в нишу вставлена мраморная доска, наверное, мемориальная. Значит, власти города, наконец, вспомнили, что в этом доме с 1944 по 1969 годы проживал Павел Иванович Державин, Герой Советского Союза, Почётный гражданин города Одессы.

Подойдя ближе, я прочитала: «В этом доме в 1918 году проживал матрос-партизан Железняк (

)».

Фасад дома по ул. Гоголя 14.

Руководство Центрального района22 июня 1996 года на пирсе одесского военно-морского порта, вблизи от боевого корабля морской охраны «Павел Державин» состоялось открытие памятника моему отцу. Его по заказу моряков выполнил заслуженный художник Украины А.Копьёв, автор замечательной скульптурной композиции, посвящённой великому подводнику Александру Маринеску. На причале в несколько шеренг выстроились матросы в парадной форме, присутствовало всё одесское городское руководство во главе с мэром А.Гурвицом, командование сухопутных и морских сил одесского военного округа. Ни моего брата, ни меня на это мероприятие не пригласили, и я оказалась там волею судьбы. Когда организаторы поняли, что у П.И.Державина есть дочь и она присутствует, главенствующая дама, типичная одесситка, одна из руководителей Центрального района, в котором проживал в последние годы отец, безоговорочно заявила, что я обязана не только выступить на митинге, но и отметить, что все хлопоты и затраты по увековечиванию памяти отца были выполнены руководством этого района.

Мне было что сказать о замечательном воине и человеке, и тысячная аудитория слушала, не двигаясь, хотя в середине моей речи вдруг пошёл проливной дождь. Заканчивая, я добавила, что от имени семьи П.И.Державина выражаю благодарность жителям Центрального района за добрую память о Почётном Гражданине своего города.

У памятника Герою Советского Союза, Национальному герою Югославии Павлу Державину. Внук, внучка, дочь.

СухарикиЧтобы понять смысл этого рассказа, нужно представить планировку квартиры, в которой проживал мой отец со своей второй супругой Региной. Итак, кухня от спальной отделялась коридорчиком, прихожей и общей проходной комнатой. В один из моих приездов в Одессу пани Регина ( она по национальности была полячка) лежала в спальной с приступом панкреатита, а я пыталась ей помочь - насушить сухариков из нарезанных поперёк рогаликов. Это было единственным, что она могла съесть. И вот я на кухне, режу рогалики и слышу из спальни: « Тааня, что Вы делаете?» - « Режу рогалики» -

« Надо тонко!» - « Я режу тонко» - « Надо ещё тоньше!»

Водные лыжи

Как может изменить жизнь общества появление в нём неординарной, можно даже сказать, замечательной личности! Это случилось в 1970 году, когда на стройку Зейской ГЭС в качестве главного энергетика приехала семья Леонида Лайко, который был не только хорошим специалистом, но и разносторонней увлекающейся личностью. При первой же возможности Леонид съездил в Японию, о чём никто из нас и не мечтал, привёз несколько фильмов, много фотографий и впечатлений, которыми всегда готов был поделиться с любой аудиторией. В нашей новогодней стенгазете это было отражено шаржем с эпиграммой:

Он был в Японии чудесной,

Заснял на плёнку много сцен,

Узнал бы ласки гейш прелестных,

Да мало выдали иен…

Но главной заслугой Леонида были водные лыжи, которые он привёз вместе с катером и гидрокостюмами. Мы, конечно же, «заболели» возможностью пронестись по речной волне, но дело это оказалось непростым. В конце концов, после десятков попыток мне, кстати, единственной из женщин, это удалось. И каждое воскресенье, начиная с ранней весны и до осени ( от холода спасали гидрокостюмы), компания энтузиастов проводила на берегу реки Зеи. А на следующий день, на работе, сотрудники Дирекции Зейской ГЭС бурно делились впечатлениями.

Всегда внимательно слушала Мария Петровна, пожилая полная женщина-плановик. И вот однажды она вклинилась в разговор: «Видела вчера ваше катание на лыжах! Так вы же - за катером!!!»

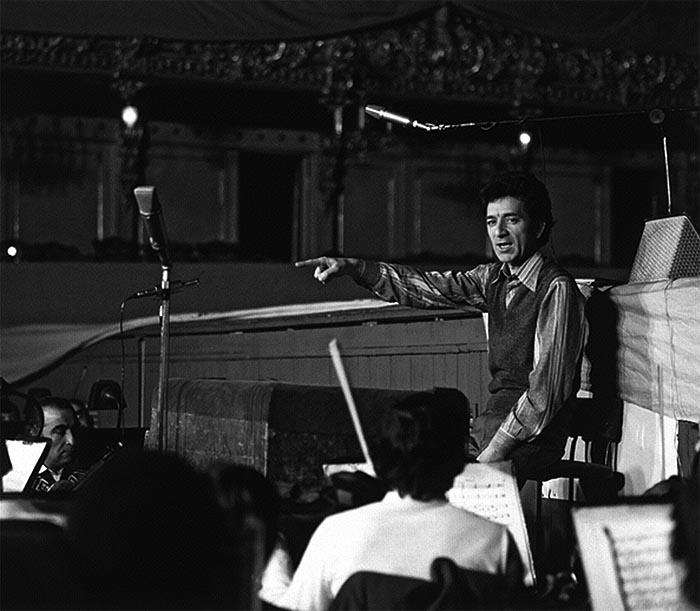

Дирижёр

Посёлок Светлый - спутник Зейской ГЭС проектировался институтом Ленниипградостроительства (Ленинградский научно-исследовательский институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов) и мне, начальнику технического отдела Дирекции, приходилось часто бывать в его сметном отделе. Там я сразу заметила очень интересную даму-сметчицу. Оказалось, что и она заинтересовалась мною, потому что занималась именно нашими сметами. Естественно, что мы познакомились и нашли общие темы для разговоров, помимо технических. Я искренне похвалила наряд Ольги Николаевны, и тогда она с гордостью произнесла: « Эту кофточку мне привёз зять. Мой зять -

» Я понимающе кивнула, но, к стыду, фамилия эта мне ни о чём не сказала. Конечно, в тот же вечер я от друзей получила исчерпывающие сведения о знаменитом дирижёре Мариинского театра и с тех пор всегда обращаю внимание на его выступления и публикации о нём, тем более, что Ольга Николаевна рассказала много интересного о его судьбе, о жизни всей семьи, а впоследствии я познакомилась с его женой и сыном Володей, который учился игре на скрипке.

На следующий день Ольга Николаевна предложила мне посетить оперный спектакль «Пётр Первый», на который билеты достать было невозможно. Я купила в окошке администратора предназначенные мне два места во втором ряду партера по центру. Пригласила подругу и неожиданно она не пришла к началу. Я ждала до последнего, а возле, не отходя ни на шаг, стоял средних лет мужчина очень уж заурядной внешности - низенький, буквально - замухрышка, но, видимо, ярый меломан. В конце концов ему повезло, и мы оказались рядом на местах, по-видимому, хорошо известных Темирканову, потому что, заняв свой пост за пультом, он бросил свой взгляд на меня, а затем на моего соседа. Я сжалась в комок, насколько возможно отстранилась от « замухрышки», но чувство стеснения одолевает меня до сих пор.

В Италию - прямо?

бывает очень ветреной и слякотной: с неба сыплется что-то мокрое, успевший выпасть снег, превратившийся в грязную ледяную кашу, «чавкает» под ногами.

Мы с подругой собрались на воскресную прогулку в Вильнюс и ждали автобус в числе 15-20-ти будущих спутников. И вот со стороны Каунаса на обочине дороги показалась фигура молодого мужчины неопределённой внешности, в туфлях не по сезону, в лёгком пальто, без головного убора и перчаток. В покрасневшей от холода руке он держал небольшую карту, как оказалось, Европы. Подойдя к нам, мужчина протянул карту и жестами спросил, как попасть в отмеченный на ней город, расположенный на севере Италии – прямо? Мы попытались объяснить, что находится он далеко, показывая на карте, где Литва, но он не понял и не поверил. Видимо, работодатели высадили его на дороге и велели идти прямо, даже не дав денег на автобус, и незадачливый переселенец , ничего не добившись от нас, похлюпал по обочине в сторону Вевиса.

«Это было недавно, это было давно» (Воспоминания о Братске)

Тресковая печеньВечером, 9 августа 1956 года на одесском перроне, с которого отправлялся московский поезд, было оживлённо. Возле плацкартного вагона собралась немалая толпа нарядных весёлых людей разного возраста с сумками и пакетами в руках. Провожали в Сибирь новоиспеченных инженеров- гидростроителей, выпускников Одесского инженерно- строительного института: молодожёнов Василия Герасименко и Галину Мельниченко, Владимира и Татьяну Конько и знойную красавицу Эльвиру Карпенко.

Из семидесяти молодых специалистов гидростроительного факультета пятнадцать имели назначение в Братскгэсстрой. Такое решение министерства было с трудом получено в результате поездки в Москву Володи Рябых, который потом уехал в Братск первым, чтобы встретить нас на месте. Остальные - Тариель Гогоберидзе, Лёва Мараховский, Володя Калмыков, Ким Ефремов, Надя Сафразова и другие приехали немного позднее.

Столик в нашем купе « ломился» от принесенной провожающими еды: конечно же, варёная курица, домашняя колбаса, торт « Наполеон» и прочие кондитерские изыски, все созревшие к этому времени овощи и фрукты, а наши желудки, как назло, уже напичканы «до отвала» всякими вкусностями в дорогу. Так и получилось, что к утру почти все угощения остались в купе: не брать же их с собой в жаркую столицу, где нужно посетить многие места, а главное - недавно открытую ВДНХ. На следующий день мы легкомысленно не стали запасаться продуктами, даже хлебом, в дорогу. Решили, что будем покупать их на станциях. Не помню, чья была спасительная идея купить на одном из перронов мешок яблок, который был водружен в проходе у стола, потому что, отъехав от Москвы совсем недалеко, мы обнаружили на остановках пустые киоски и такие же буфеты. Не было не только колбасы, не говоря уже о горяченьких сосисках, которыми мы наслаждались на ВДНХ, не было хлеба, каких-нибудь булочек. Зато в витринах с разной степенью художественного вкуса были выставлены «узоры» из банок консервов «Тресковая печень». Сначала мы обрадовались, но без хлеба она быстро стала несъедобной, пришлось довольствоваться яблочной диетой.

А мимо мелькали редкие деревушки и полустанки. Кто-то из молодых талантов, кажется, Валя Авдеев, потом напишет:

Вагонные окна сжала тайга,

Третьи сутки лес и лес,

Здорово всё-таки от Москвы далека

Эта самая Братская ГЭС.

Уже в Тайшете мы обратили внимание, что встречающие поезд люди держат в руках зелёные ветки и машут ими перед собой. Очень скоро стало понятно: атакуют тучи мошкары, по-простому, гнуса и спастись от него можно только в помещении. Каждое лето гнус приносил много неприятностей строителям. Позднее

, главный инженер стройки наладил контакт с московским институтом микробиологии и тропической медицины и однажды летом мы так и не дождались массового вылета мошкары: она была истреблена, что называется «в зародыше» - опылением камней Падунских порогов.

А поезд Тайшет-Братск с нашим прицепным московским вагоном прибыл на конечную станцию, где нас встречал Володя Рябых на грузовике с надписью на бортах: «Братскгэсстрой».

Нужны проектировщики

Нужны проектировщикиВ моей трудовой книжке навсегда запечатлена дата: 18 августа 1956 года. Это - начало моей непрерывной и, смею заметить, добросовестной службы на стезе строительства гидроэлектростанций. В этот день мы появились в отделе кадров Братскгэсстроя, вооружённые свеженькими дипломами и - направлениями Министерства строительства электростанций (в то время их сооружение и эксплуатация подчинялись разным министрам). Нашу небольшую группу сразу отправили к главному инженеру стройки. А.М.Гиндин, посмотрев дипломы, сказал: «Будете работать в проектной конторе, срочно нужны проекты производства работ».

Многие из тех, кто будет читать эти строчки, представляют себе Василия Герасименко - высокого, строгого, в гимнастёрке, участника войны, оставившей на его теле следы от ранений, будущего начальника строительства Усть- Илимской ГЭС, и Владимира Конько в лётной куртке морского авиатора, будущего главного инженера строительства Зейской ГЭС и главного инженера Главка Минэнерго. Арон Маркович, видимо, почувствовал, что перед ним - сильные личности, способные инженеры, поэтому долго не сопротивлялся их категорическому отказу: «Ладно, пока нет подразделений по строительству основных сооружений, пойдёте прорабами в Управление механизированных работ, а ваши спутницы туда же - мастерами».

Чешская делегация в Братске. Крайний слева начальник Братскгэсстроя И.И. Наймушин, крайний справа главный инженер A.M. Гиндин. И.И.Наймушин и А.М.Гиндин стали Героями Социалистического Труда, лауреатами Ленинской премии. Эти высшие знаки общественного признания были оказаны им за вклад в технический прогресс советской энергетики. Но их заслуга велика еще и в том, что, оставаясь яркими индивидуальностями со своим мнением, они стремились поддерживать и в других чувство личного достоинства, свободы суждений, способность доказать правоту. Прежде чем построить ГЭС, они создали нечто более важное, хотя и лежащее в ином измерении, - хорошую рабочую атмосферу, помогающую перекрывать реки, возводить плотины, прокладывать новые пути - и делали это с желанием, радостью, вдохновением. -

Несколько ночей мы провели в палаточном городке «Зелёный» под равномерный рокот Падунских порогов, а потом отдел кадров «осчастливил» нас двумя комнатушками площадью по 6 Х 2 м, предназначенными для умывальников в щитовых бараках семейных общежитий 45-го квартала правого берега. Часть площади занимала печь, у стены стояла узкая железная кровать, поместился ещё импровизированный стол из чемоданов с моим приданым. В конце сентября у двери появился мешок картошки, заработанный мужем на её уборке.

В нашем общежитии в каждой комнате проживало по 2-3 семьи с детьми, поэтому мы в своих шести квадратах чувствовали себя вполне комфортно, тем более, что комнатушка, как резиновая, принимала в себя ещё и гостей. Нередко приходили Алла и Вася Герасименко, и тогда под шестиструнную гитару звучали задушевные украинские песни: друзья, прожившие 4 года бок о бок в студенческом общежитии, давно имели любимый репертуар, который исполняли почти профессионально. Приходили шахматисты, благо, я не забыла захватить свои заслуженные доску и часы. На электроплитке кипела картошка в мундире, хозяйки нарезали вкуснейшее сало, присланное Васе родителями из родной деревни. А завтра каждый из нас торопился на свой участок нелёгкой ответственной работы.

Ледоход-1957

Ледоход-1957Управление механизированных работ Братскгэсстроя, где началась наша трудовая биография, занималось земельно-скальными работами - устройством выемок и отсыпкой автодорог и площадок. Оно имело немало строительной техники, которой, впрочем, всегда не хватало. В его ведении были каръеры скального грунта, щебня, гравмассы, песка, организацию работ в которых поручили прорабу В.Конько. Дело оказалось нелёгким: экскаваторы постоянно ломались, ремонтная служба была невелика, поэтому сразу пригодились знания и навыки военного и послевоенного времени, которые Владимир получил в процессе учёбы в авиационном училище и последующей службы на аэродроме морской авиации. Я стала мастером на отсыпке временных дорог под руководством прораба А.Шварёва - неопределённого возраста, небольшого роста с единственным зубом во рту, умевшим высказать мысль только нецензурными словами. Мой прораб появлялся только утром, давал мне задание в форме «нагоняя» и исчезал, оставив чертёж дороги, по которому мы с геодезистом делали «разбивку».

Незаметно пришла

. Оказалось, что нужна не просто тёплая, а очень тёплая, вдобавок, удобная одежда. Выдали чёрные валенки, конечно, большого размера, телогрейки и - радость! - полушубки, тоже чёрные и тоже большие. По современным правилам женщины не носили мужских шапок, только платки, а из-под полушубка обязательно должна была виднеться юбка, под которую, за неимением колготок, надевались шаровары. В этом наряде нужно было не только находиться на дороге, но и запрыгнуть на подножку самосвала, влезть на гусеницу бульдозера иногда для того, чтобы напомнить комсомольцу об уплате членских взносов, потому что в первые же дни моего появления в УМР было созвано собрание и я стала секретарём бюро комсомольской организации.

Самым ответственным объектом была отсыпка бечевника - автодороги от правобережной площадки до створа будущей ГЭС, прижавшейся к береговым скалам. Работы велись круглосуточно, очень напряжённо: поджимали сроки начала устройства банкетов котлована первой очереди, призванного отгородить 2/3 русла реки. И вот настал день, когда начальник управления объявил, что назначает меня мастером в смену прораба Герасименко по их отсыпке. Ура! Мы приблизились к своей цели - непосредственного участия в строительстве величайшей в мире ГЭС!

Началось с прокладки вспомогательной ледовой дороги, параллельной бечевнику. Нам с геодезистом была вручена схема, он шёл впереди, я в своих валенках и полушубке - за ним, а за мной двигались два бульдозера с удлинёнными ножами, перекрывающими друг друга. Лёд достигал двухметровой толщины и сзади тянулась гладкая поверхность дороги с аккуратными бордюрами изо льда и снега.

В створе плотины уже давно кипела работа: рубились на льду, сталкивались бульдозерами в майны ( большие проруби) и загружались камнем ряжи продольной перемычки. Работами руководил Алексей Шохин - инженер с комсомольским задором в сердце, будущий начальник строительства Зейской ГЭС.

К этой перемычке должны были примкнуть верховой и низовой банкеты, создав «П»-образную замкнутую территорию, как бы огромную чашу, в которой, благодаря постоянной откачке воды, насухо производились работы по устройству котлована и бетонированию «бычков» водосливной плотины.

Отсыпка верхового банкета велась со льда: сначала в «бой» вступала ледорезная машина, которая надрезала (не до самой воды) лёд по контуру майны, затем продолжала бригада подрывников под командой красивого, высокого, энергичного Пороха. Я сначала решила, что это прозвище, но подписав первые наряды, обнаружила: фамилия. Они забуривали перфораторами сетку скважин, опять же, не до воды, закладывали в них взрывчатку и превращали сплошной ледовый массив 10х10 метров в кашу из шуги. Пришлось пожертвовать одним из ковшей драглайна- вырезать в нём отверстия для выхода воды. Из майны вычерпывался плавающий лёд, грузился в самосвалы и отвозился в отвал, вниз по течению. А по бечевнику постоянно двигалась очередь МАЗов со скальным грунтом. Один за другим они разворачивались, осторожно подъезжали к кромке майны и высыпали в воду свой груз. Рядом постоянно дежурил замечательный специалист и человек на своём стареньком бульдозере, чтобы при необходимости столкнуть в майну оставшийся грунт. Работа шла круглосуточно, без выходных и праздников, а мастера и прорабы работали по 12 часов в смену.

Часть банкета, примыкающая к ряжам, отсыпалась грунтом, подвозимым с левого берега по лежнёвке - прочной дороге, с настилом из бруса и надёжными колесоотбоями. К концу марта опорная призма банкета была отсыпана на 80 % длины, оставался проран, в котором бурлила ангарская вода. 30 марта 1957 года к месту события - первого перекрытия, как назвали его руководство и проектировщики, собралось немало народу. Чтобы соединить отрезки банкета, нужна была отсыпка крупных камней, которые неспособно унести течение. К этому штурму Братскгэсстрой серьёзно подготовился и к вечеру того же дня был открыт сквозной проезд от ряжевой перемычки до правого берега. Но работ по расширению банкета, его укреплению, отсыпке фильтров было ещё много.

1 мая проходила обычная рабочая смена: я находилась где-то посередине банкета, дальше к ряжам - бульдозер и точковщица Люся, второй бульдозер трудился ближе к правому берегу, по бечевнику шла вереница гружёных самосвалов. И тут раздался оглушительный треск и крики: люди! Как в начале, так и в конце лежнёвки стояли щиты с заграждающими надписями: не только проезд, но и проход по ней был запрещён в ожидании ледохода. А по руслу реки катился громадный вал льдин двухметровой толщины. Настил дороги вставал дыбом, брёвна трещали под напором льда, а впереди этого смертельного вала бежали двое мужчина и женщина. На откосе банкета собрались водители, готовясь оказать помощь, потому что между настилом и откосом насыпи уже образовалась полоса воды. Удалось, хотя пара тряслась от холода и ужаса.

А ледовый вал, перемешанный с обломками бруса, всё полз и полз. Мы замерли: через пару минут оказалось, что язык ледохода уже на середине банкета, а со стороны ряжей остались 2 машины, бульдозер, Люся. Что делать? И тут вторжение замерло. Сейчас же, несмотря на опасность новых подвижек, несколько смельчаков начали карабкаться по горе льда, но к счастью, с другой стороны уже показались люди: 2 водителя, бульдозерист и насмерть перепуганная точковщица, а по бечевнику уже мчались машины с начальником управления и другими руководителями. Нас с Люсей посадили в кабину и отправили по домам. Таким был мой первый ледоход на строительстве гидростанций.

«Дочери России»19 июня 1959 года коллективом Братскгэсстроя было осуществлено перекрытие левобережной части Ангары. Вернее, реку не перекрыли, а направили в искусственное русло, так называемую гребёнку водосливной плотины, выстроенную в котловане первой очереди. К моменту перекрытия его каменные банкеты были разобраны и вода потихоньку осваивала забытое за 2 года направление. Тем не менее, поворот потока реки в отверстия, регулируемые затворами, в гидростротехнике всегда назывался перекрытием. Он требовал серьёзной теоретической и практической подготовки, максимального напряжения сил всего коллектива и являлся крупной победой гидростроителей.

Традиционно к этому событию изо всей страны съезжалось много гостей различных рангов, журналистов, кинодокументалистов, которые так и рыскали по стройке в поиске интересных сюжетов и необычных ситуаций. Партком и комитет комсомола, чтобы облегчить задачу журналистам, создали группу строителей разных профессий и возрастов, не занятых в этот день: рабочие, бригадиры, мастера. По каким-то критериям в неё попали мастера Наташа Ордынская и я. Думаете, нам было легко? Нужно было много раз перемещаться по объектам да ещё позировать, тогда как практически все жители правого и левого берегов весёлыми шумными группами облепили все возможные площадки, наблюдая за ходом перекрытия.

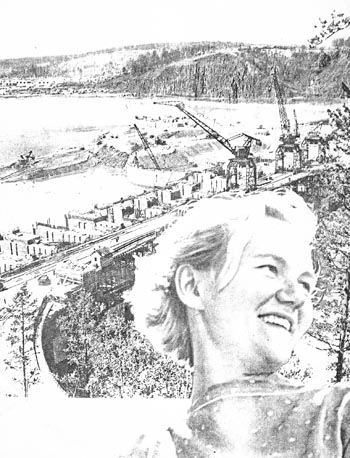

В этот жаркий нерабочий для меня день я была в платье - голубеньком, ситцевым, которое впервые в жизни сшила сама по выкройке из « Работницы». На обложке этого журнала и появился мой портрет на фоне полной панорамы стройки. Конечно, горжусь им и храню. А через год нам стали приходить письма из не очень отдалённых мест примерно с одинаковым содержанием: « Мой срок заканчивается, хотелось бы встретиться, Вы мне очень понравились».

Позже приехала киногруппа из Москвы с целью заснять сюжет для хроникального фильма «Дочери России». Кто-то почему-то назначил героиней меня и я не раз сетовала: нет времени, нет таланта, да и внешность нефотогеничная, но «процесс пошёл» и нам с мужем приходилось делать всё, что требовали режиссёр и оператор. Сценарий возникал по ходу съёмок: работа, дом, природа. Дома (мы к этому времени уже жили в двухкомнатной квартире брусчатого коттеджа ) совсем замучили: было заснято несколько ситуаций каждый чуть не по десять дублей, в том числе за пианино. Всем надоела « Песня Сольвейг» Грига, которую я раз от раза повторяла под жарким светом переносных прожекторов (оператор запретил играть что-то новое). Наконец, всё закончилось.

Через год фильм показали в одесском кинотеатре «Хроника» на Дерибасовской, и моя мама посмотрела его много раз, а мне так и не удалось. Только через какое-то время в одном из журналов появилось фото кадра с комментарием: «Чтобы полнее рассказать о светлом и стойком характере советской женщины, кинооператоры исколесили всю страну. Они побывали в лаборатории замечательного учёного Лидии Курносовой, получившей на международном конгрессе астронавтов первый «Паспорт на Луну». Героинями фильма также стали: известная миру Валентина Гаганова, парашютистка Валентина Рулева, жительница Камчатки врач Антонина Иванова, учительница с крошечного острова Жужмуй Алла Чеснокова и инженер Татьяна Державина (моя девичья фамилия ), строящая Братскую ГЭС.

Татьяна Конько, строитель Братской, Зейской , Усть- Илимской ГЭС и Круонисской ГАЭС. Июнь 2011 года. Литва.

Ранее опубликованное о семье Державиных: