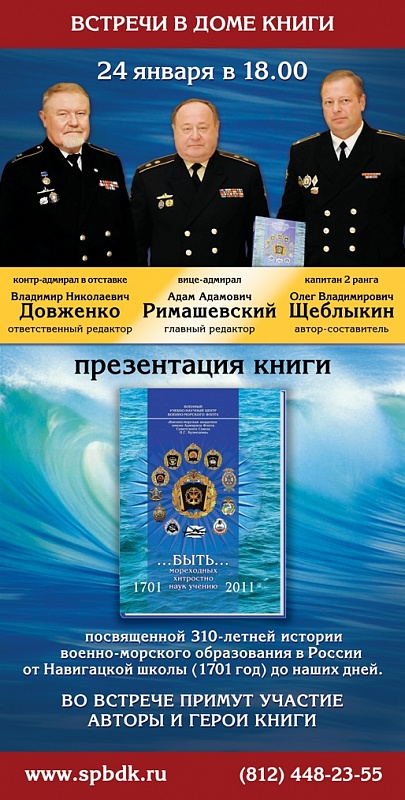

В Доме книги 24.01.2012 в 18.00 пройдёт презентация книги «…Быть… мореходных хитростно наук учению» в формате встречи с читателями авторов и героев издания.

Книга - это 476-страничный фолиант – своего рода энциклопедия военно-морского образования от Навигацкой школы (Москва, 1701) до Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирла флота Советского Союза имени Н.Г. Кузнецова", в который ныне входят все военно-морские учебные и научные институты ВМФ.

Журнал "Морской сборник" пишет:

По форме монография представляет собой систему научно-популярных очерков, в которой впервые в нашей историографии на основе комплексного исследования изложены вопросы зарождения, формирования и развития военно-морского образования в России. Монография позволяет проследить основные этапы исторического пути учебных заведений ВМФ. В своей работе авторы опирались на ранее проведенные и опубликованные исследования – в списке источников приведено свыше двухсот наименований. Вместе с тем авторы опирались и на архивные материалы, ввели в научный оборот ранее неизвестные документы.

Отличительной особенностью монографии от предыдущих изданий является периодизация становления и развития военно-морского образования в зависимости от уровня подготовленности обучающихся к усвоению научных знаний в современных им областях морских наук и развития военной дидактики. В очерках показано, что отечественное военно-морское образование в учебном процессе не только в полной мере использовало передовые достижения специальных наук, но и активно применяло и применяет современные принципы и методы педагогики, в некоторых вопросах опережая на десятилетия систему гражданского образования. Так, учреждения дополнительного образования впервые появились в Российском военном флоте в форме Офицерских классов, опередив тем самым почти на столетие систему гражданского профессионального образования.

Книга при большом количестве авторов читается как единое целое, написана хорошим литературным языком, полно и красочно иллюстрирована. Монография содержит несколько сот персонифицированных портретов выдающихся деятелей Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в развитие системы военно-морского образования; руководителей военно-морских образовательных учреждений; выдающихся педагогов и ученых; выпускников ВМУЗов. Удачно использованы в качестве иллюстраций репродукции картин Заслуженного работника культуры РФ капитана 2 ранга в отставке И.П. Пшеничного, факсимильные изображения архивных документов. На первую страницу обложки вынесены эмблемы всех образовательных и научных учреждений, входящих в ВУНЦ ВМФ. В таком подходе к созданию книги несомненная заслуга руководителя авторского коллектива и главного редактора вице-адмирала А.А. Римашевкого, ответственного редактора профессора, контр-адмирала в отставке В.Н. Довженко и автора-составителя, члена Союза журналистов России капитана 2 ранга О.В. Щеблыкина.

Авторы в своей монографии рассматривают вклад в военно-морское образование только образовательных учреждений, входящих в ВУНЦ ВМФ. В книге не нашла освещения деятельность Черноморского высшего военно-морского училища, Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, Каспийского высшего военно-морского училища, Высшего военно-морского училища подводного плавания, Киевского высшего военно-морского политического училища и других образовательных учреждений ВМФ. Хотелось, чтобы в будущих исследованиях этот пробел был устранен.

Безусловно, коллективная монография «…БЫТЬ… МОРЕХОДНЫХ ХИТРОСТНО НАУК УЧЕНИЮ» заинтересует любителей истории отечественного военного флота, военно-морского образования, исследователей образования. Книга адресована научно-педагогической общественности, широкому кругу читателей как в нашей стране, так и за рубежом.

Главный редактор журнала «Морской сборник» В. Остапенко.

Журнал «Морской сборник», №11 2011 года.

P.S. Публикации о книге помимо «Морского сборника» на своих страницах разместили «Вестник» (Учебно-методического объединения ВВМУЗ ВМФ); газеты: МО РФ – «Красная Звезда», Балтийского флота - «Страж Балтики» (дважды), Западного военного округа – «На страже Родины» (дважды), Ленинградской военно-морской базы – «Морская газета», КРОО «ЛЕВ» - боевой листок «ЛЕВ», «Калининградская правда», «Калининградское время; Интернет-сайты МО РФ, Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, салона «Преголя-АРТ» (трижды), КРОО «ЛЕВ» (дважды), газет «На страже Родины» и «Калининградская правда», Центрального военно-морского портала,

; социальные сети «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники»,

В феврале планируется публикация в «Военно-историческом журнале». Презентации книги с успехом прошли в Калининграде и Балтийске, Российской национальной библиотеке. И теперь – в самом книжном магазине Северной столицы.

История военно-морского образования продолжается как напряжёнными буднями, так и праздниками. На 10 февраля намечены торжества в честь 185-летия Военно-морской академии, которая с 2009 года обеспечивает в формате ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» стабильное выполнение задач по подготовке высококвалифицированных кадров для Военно-морского флота России и научное обеспечение его строительства, подготовки и применения.