Автор -

- участник Цусимского сражения на миноносце «Бедовый», рукопись предоставил внук, выпускник Рижского Нахимовского училища 1952 года, капитан 1 ранга Вечеслов Николай Георгиевич.

Глава 5. Матросы броненосца «Игорь».Мозг корабля – в кают-компании,

Сердце – в кубрике.

Благодаря личным качествам командования броненосца «Игорь» отношения между матросами и офицерами броненосца были неплохие. Конечно, не все офицеры пользовались симпатиями команды – имелась среди них кучка, которая смотрела на матросов как на людей низшей расы. Возможно, что эти господа не были «лафитчиками» лишь потому, что Карабанов и Харченко предупредили офицеров, что никаким образом не допустят на корабле кулачной расправы с матросами и все офицеры должны поддерживать разумную дисциплину личным примером и воспитанием. К отрицательной кучке принадлежали два прибалтийских немца – старший лейтенант Тимме и мичман барон Унгернштенберг. Матросы зачислили их в «драконы» и относились к ним с явной неприязнью. Эти господа совершенно не разбирались ни в личных качествах матросов, ни в уровне их образования и отношения к службе.

Среди матросов имелись достаточно образованные люди, развитые, много читающие, умеющие влиять на товарищей; люди, умеющие себя держать в любом обществе, такие, что если бы посадить их в кают-компанию, то они бы держали себя там с полным достоинством. Были люди на голову выше общей массы матросов и имелись, конечно, очень талантливые люди. И если бы офицерство вдумалось во внутренний мир матросов, желало бы заглянуть в их сердца, то эффект службы значительно бы повысился.

В команде выделялись своим развитием и умением влиять на матросскую массу боцман Потапенко и артиллерийский старшина Кузьмин. Этим людям не хватало только формально законченного образования, чтобы стать нужными и полезными людьми в любом обществе. Оба они пользовались неофициально книгами из судовой офицерской библиотеки и любили беседовать с симпатичными им офицерами. Они имели определенный взгляд на службу, на историю, на русский народ и любили в свободные вечерние часы на баке вместо традиционных баковых развлечений выступать в качестве докладчиков и рассказчиков, понимая, как это поддерживает боевой матросский дух и развивает разумное и критическое отношение к корабельному миру.

Святодуский оценивал офицеров лишь по их происхождению и по наличию зычного голоса. Их боевые качества его не интересовали. Так как князья и графы отказывались от назначения плавать на эскадре, то Святодуский снисходительно относился к баронам и «фонам», считая их, во-первых, очень дисциплинированным элементом, и, во-вторых, служащих, как и он, династии, а не стране. Страна была так же чужда ему, как и им, и то обстоятельство, что пропасть между офицерами из прибалтийцев и русскими матросами была часто непроходима, его мало смущало. Поэтому офицеры-немцы, не любимые ни товарищами, ни матросами, имелись почти на всех кораблях эскадры. Так Тимме и Унгернштенберг оказались на «Игоре». Это были безземельные немцы, так как их деды не догадались, как другие, отпустить своих мужиков на волю до отмены крепостного права, правда, без выкупа, но и без земли, сохранив её для себя.

Затем Святодуский ценил сыновей высокопоставленных лиц и, наконец, богатых представителей русского купечества, строящих красивые особняки и больницы, и не оттого, что он уважал их за это, а только за наличие толстого кармана. Должно быть, уважение к толстому карману Святодуский, как «колокольный» дворянин, унаследовал от деда-протоиерея, славившегося своей жадностью даже среди алчного духовенства.

У Карабанова же подход к офицерскому вопросу был иной. Он, главным образом, требовал от офицеров отсутствия угрюмости и наличия патриотизма. По мнению Карабанова, тот офицер будет лучшим на боевом посту, который во время боя станет рассказывать анекдоты. Сами же офицеры уважали Карабанова как за морской глазомер, лихое управление кораблем, так и за веселую молодость, о которой на флоте сохранилось много историй. Кроме того, Карабанов ценил спокойных людей. Поэтому, поговорив с Тимме и бароном, Карабанов убедился в их умении владеть собой и примирился с назначением. Своего старшего офицера Самуила Харченко, славящегося своей исключительной флегмой, Карабанов ценил. Харченко был караимом по происхождению. Эта крохотная еврейская национальность численностью безусловно менее населения столицы маленькой Андоррской республики на стыке Испании с Францией не признавала талмуда и даже его осмеивала. Харченко со смехом рассказывал, что в талмуде есть указание на одно военное средство, применяемое евреями в сражениях, которого враг совершенно не выносит и обращается в бегство. Это средство он называл слушателям на ухо.

Караимы жили дружным маленьким народом в Симферопольской губернии. Они носили древние еврейские имена и весьма разнообразные фамилии, среди которых попадались фамилии украинские, греческие и даже турецкие, например Джи - Грациз, что по-турецки означает «человек без легких». Караимские девушки тщательно оберегались, и в их народе был установлен налог для выдачи девушкам при замужестве приданого в сумме 3000 рублей в том случае, если девушка выходила замуж за караима. Караимы были представительны по наружности и пользовались в России полными правами, имелись среди них и офицеры. Один из караимов Исаак Абрамович Сапсой

был вице-адмиралом флота и впоследствии в 1917 году возглавил в Кронштадте офицерство, сразу примкнувшее к революции, идя с красным флагом в руках впереди демонстрирующей колонны матросов.

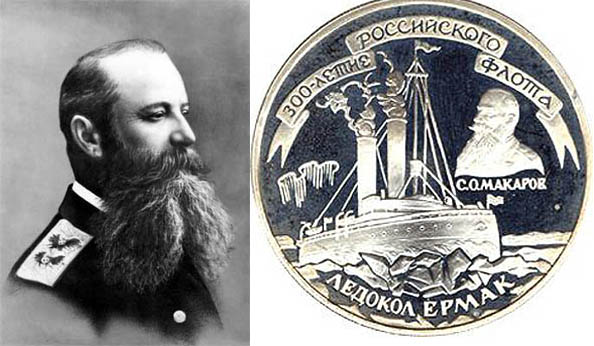

Своими офицерами, а особенно мичманами, Карабанов был доволен и поощрял как их занятия под руководством старших специалистов с матросами, так и их беседы, и снабжение книгами для чтения. Особенно он симпатизировал мичману Дыбовскому, очень серьезному юноше, маленького роста, с громадным кортиком с выгравированным на нем девизом из морской тактики адмирала Макарова «Помни войну». Впоследствии Дыбовский сделался отличным летчиком.

Тимме ничем не выделялся, кроме полного равнодушия к матросам, но зато мичман барон Унгернштенберг заинтересовал не только офицеров, но и матросов. Во-первых, он потребовал, чтобы матросы величали его вместо «ваше благородие» - «господин барон». Узнав об этом, один мичман пошутил:

- Может быть, Вас лучше величать Ваше превосходительство?

- Нет, - совершенно серьезно ответил барон, - превосходительством у нас величают только баронесс, вот моя мать и сестры титулуются превосходительствами.

Мичман, слегка сконфуженный, умолк.

Барон среди взятых с собою вещей привез на «Игорь» картину, изображающую его родовой герб, и повесил на ковер над койкой. Все офицеры сочли интересным зайти к барону и рассмотреть герб. Барон был этим польщен. Герб выглядел внушительно. На щите, разделенном на четыре квадрата, изображалось – по одной диагонали черный сапог с золотой шпорой на зеленом фоне, а на другой – золотая свинья на черном фоне, нюхающая красную розу.

- А что же означают эти символы? – спросили любопытные товарищи.

- Силу, богатство и культуру, – надменно прозвучал ответ, - сапог рыцаря-победителя топчет зеленое поле побежденных мужиков, золотая свинья – символ изобилия и богатства, а роза – символ культуры. Как велик должен быть немецкий народ – покоритель Прибалтики, если он свинью сумел сделать настолько культурной, что ей доставляет удовольствие нюхать розу.

Даже Харченко хохотал, выслушав это объяснение. Мичманы же стали величать Унгернштернберга вместо «герр барон» - «герб барон».

- Понятно, - заметил мичман Волковицкий, - но только при таком гербе должен иметься и рыцарский замок. У Вас существует?

- Вы должны знать, что в наше время рыцарские замки в Прибалтике превратились в мызы и фермы, которые выделывают сливки и масло.

- Ага, значит, звон рыцарских шпор превратился в шум доения коров. Какая проза! Ваши деды должны вертеться в гробах, услышав мычание коров вместо ржания боевых коней!

Унгернштенберг обиделся и замолчал.

Матросы, узнавши от вестовых про герб, потешались над бароном не менее офицеров.

Большое недоумение у Карабанова вызвал назначенный к нему младшим артиллерийским офицером лейтенант Жаринцев, сын известного генерала, профессора математики. Жаринцев прямо заявил командиру:

- Я флот не люблю. Морской корпус кончил случайно, в силу желания отца. Плавать не хочу и прошу меня отчислить. Назначение на «Игорь» меня не устраивает. К тому же я болен кавказской лихорадкой и служить все равно не могу.

Карабанов явился к Святодускому и просил Жаринцева не назначать. Адмирал возмутился таким нахальным, по его мнению, заявлением и приказал Карабанову научить Жаринцева служить.

Но оказалось, что Жаринцев обладает огромной силой воли. Он стал саботировать службу, отказался стоять на вахтах и, под предлогом малярии, совершенно не выходил из каюты, делая исключение лишь для боевых артиллерийских тревог. Обложенный разными научными книгами, он сидел, изучая их, в душной каюте, как будто совсем не нуждался в свежем морском воздухе. К попрекам и советам оставался совершенно глух. Мичманы его прозвали «черный капитан» в честь героя известной повести Чермного о капитане, лица которого никогда не видели матросы.

До Святодуского дошли слухи о саботаже Жаринцева. На этот раз он вызвал Карабанова на «Рюрик» и осведомился, почему командир не принимает никаких мер, чтобы научить Жаринцева службе. Тот сухо ответил:

- Я уже докладывал Вашему превосходительству, что разумной единственной мерой считаю списание Жаринцева в Россию.

- А именно этого я и не хочу, - отрезал адмирал, - этот субъект, очевидно, ненормален, и наша задача привести его в порядок. Так вот, приказываю Вам отдать его под надзор фельдшера!

Карабанов улыбнулся:

- Не лучше ли под наблюдение врача?

- Нет, именно фельдшера. Пусть каждое утро фельдшер приходит к нему в каюту, осматривает и…ставит клизму…

Тут Карабанов возмутился:

- Это зачем же? Он болеет малярией, а не желудком. Я опасаюсь, что Ваше распоряжение усилит его нелюбовь к флоту…и не поручусь, что, в конце концов, фельдшер не будет избит!

- Ну, какая же в этом беда? - усмехнулся Святодуский. - Можете идти.

А Жаренцов продолжал сидеть в каюте и просидел в ней все 90 дней, пока длился поход. По возвращении в Россию Жаринцев перешел в инженерное ведомство, где начал службу с самого начала, со сдачи экзаменов за инженерное училище, затем поступил в инженерную академию и блестяще её окончил.

Благодаря разумным взглядам командования, матросы не стеснялись заявлять претензии, которые внимательно рассматривались и удовлетворялись. Кроме того, матросам не запрещалось выпивать на берегу и возвращаться на корабль, хотя и в веселом состоянии, но в приличном виде. Запрещалось лишь буйство в иностранных портах. Им указывалось, что это роняет русское достоинство.

Первого января вместе с Новым годом праздновался день рождения генерал-адмирала флота великого князя Алексея Александровича.

Эскадра стояла на рейде порта Суда на Крите. И вот в этот день разыгрался инцидент, показавший, что барометр настроения команды сильно понизился. Возможно, что толчком для инцидента послужило то обстоятельство, что на вахте стоял не любимый командой Унгернштенберг, как всегда высокомерно поглядывавший на матросов. Он прохаживался по шканцам, и, если ему попадался навстречу матрос, он останавливался и презрительно говорил: «Ну?». Это означало, что матрос должен был поспешить дать ему дорогу.

В 11 часов утра команда была поставлена во фронт, на шканцах выстроились в парадной форме и офицеры. Карабанов вышел из салона, поздравил офицеров и команду с праздником, провозгласил здравицу в честь генерал-адмирала, приказал команду распустить и дать водку на обед, а сам спустился вниз. Уже ендова с водкой была опорожнена, артельщики принесли из камбуза баки с борщом, как на шканцах скучилась группа матросов с котелками в руках, громко заявляющая, что обед никуда не годится. Должно быть, это была своеобразная демонстрация по адресу барона, который сейчас же вызвал старшего офицера. Харченко, страдающий припадками подагры, лежал больной в каюте, и вместо него вышел заменявший его Тимме, который ещё не успел снять парадной формы. Он был раздражен и возмущен, вышел из себя, поднял крик, назвал стоящих матросов бунтовщиками и приказал вызвать наверх караул. Но барон оказался умнее его. Пробу обеда он, как вахтенный начальник, уже успел сделать и нашел вполне нормальной. Суп был самый обыкновенный; очевидно, матросы выражали какой-то непонятный ему протест, и вызов караула мог привести к неприятностям. Шепотом он приказал рассыльному срочно вызвать наверх командира.

Со стороны вся эта картина производила нелепое впечатление. В сдвинутой набок треуголке, держась левой рукой за саблю, Тимме размахивал другой и что-то кричал. Матросы с бачками в руках на него напирали, шумели и галдели. Стоял сплошной гам. К группе недовольных начали примыкать и другие. На «Рюрике» взвился сигнал: «Игорь», не шуметь».

Глава 5. Матросы броненосца «Игорь».

Глава 5. Матросы броненосца «Игорь».И тут раздался спокойный голос Карабанова: «Что случилось, ребята?», - и он, слегка улыбаясь, вошел в толпу матросов. Матросы наперебой стали жаловаться на скверный обед.

Приказав говорить одному, Карабанов внимательно выслушал жалобу, мимоходом шепнул Тимме: «Поправьте шляпу и успокойтесь», - и, взяв у ближайшего матроса ложку, попробовал суп. Поморщился и со словами: «Фу, какая гадость!», – приказал вызвать ревизора. Тот примчался озабоченный. Карабанов передал ему ложку:

- Попробуйте, лейтенант, эту гадость. Как не стыдно кормить людей подобной дрянью. Распорядитесь срочно приготовить другой обед!

- Ну, друзья, - обратился он к команде, - через два часа вам дадут новый обед. А сейчас, кто хочет идти на берег, пусть запишется. Можете съездить в Канею. У нас в России сейчас морозы, а здесь на рынках арбузы продают.

Второй обед был съеден за ужином, а первый – тут же. Голод – не тетка. Ждать два часа, да еще с перспективой опоздать на берег, никому не улыбалось.

Этот инцидент до сведения Святодуского доведен не был. Команда побывала на берегу, одобрила арбузы и крупные апельсины и, вполне удовлетворенная, собралась вечером на баке, где готовилась завязаться дружеская беседа. Офицеры уехали в Канею, освободившиеся вестовые явились на бак. Беседа началась с повествования боцмана Потапенко о мичмане Королеве, которого адмирал отлучил от церкви на четыре месяца. Против факта отлучения мичман не протестовал, но только был недоволен малым сроком отлучения. Источником для повествования послужили рассказы писаря из штаба адмирала и адмиральского вестового Тучкова, глухого от адмиральской руки на левое ухо.

- Началась эта история еще в Либаве, - повествовал густым басом Потапенко, - на имя адмирала пришло письмо от какой-то финки. Пишет эта финка адмиралу, величает его «Ваше адмиральское величество» и жалуется, что Королев сделал ей свадебное предложение, обвенчался, вместе недельку пожили, а потом уехал и денег не оставил. Вот она и пишет:

- Осталась я в «матерном положении», то есть, значит беременной, без мужа и голодная. Плачу я на Вашей высокой адмиральской груди и прошу вернуть неверного мужа, а служит он на эскадре, на броненосном корабле «Игорь» и стоит там каждый день две вахты.

Адмирал-то наш и сам не дурак по женской части, даром что у него в России внук родился. Вот он заинтересовался не «матерным положением», а вопросом венчания. Его удивило, как это мог Королев жениться, да еще на какой-то финке, очевидно, дворянского происхождения. Он и вызвал Королева для допроса. Вестовой Тычков весь разговор слышал.

Мичман объяснил адмиралу, что таких невест и жен, как эта финка, у него в каждом порту по одной, а то и по две имеется.

- Изрядно, - говорит адмирал, - и Вас еще никто не побил?

- Нет, - сконфузился мичман.

- Ну, так еще побьют, - пообещал адмирал, - как же Вы венчались?

- Так это же была не свадьба.

- А что же?

- Молебен, Ваше превосходительство!

- Что такое?

- Священник у аналоя служил по моему заказу молебен, а потом дал нам в руки по горящей свече и стал читать наши имена за здравие. Я взял её руку и, пока священник произносил наши имена, три раза провел её вокруг

а потом поцеловал. В Финляндии все матросы так делают.

Адмирал расхохотался, а потом говорит:

- Так, значит, Вы, офицер, берете пример с матросов? Позор! - его это позабавило, но все-таки он решил мичмана попугать.

-А вы понимаете, что совершили кощунство над таинством брака и подлежите уголовной ответственности? Я подумаю, как Вас наказать.

Тут мичман испугался и начал просить адмирала не отдавать его под суд.

-Ладно, - успокоил адмирал смущенного мичмана, - идите и скажите судовому священнику, чтобы он отлучил Вас от церкви на четыре месяца.

Ну, мичман, конечно, остался очень доволен. Офицеры на церковной службе будут задыхаться в душной палубе, а он будет прохлаждаться в кают-компании. Чего же лучше? Офицеры теперь его зовут «финский муж».

На баке хохотали.

Вестовой мичмана Королева Шестов, бывший сегодня на берегу и вернувшийся оттуда изрядно хлебнувши греческой водки, подтвердил, что его мичмана в каждом порту провожает баба.

Покритиковав наружность Королева, Шестов добавил:

- Вот некрасив парень, а бабы к нему льнут. Но человек он хороший. Мне сегодня сказал с укоризной:

- Ты сегодня опять хлебнул лишнее, хотя бы фамилию свою пожалел, фамилия у тебя знаменитая, а ты и не ценишь. Мать-то первого дома Романовых была боярышня Шестова!

- Ишь ты, - улыбнулся Потапенко, - а ты и размяк. Боярская, значит, фамилия. Фамилии боярам народ давал своими прозвищами. И какие же они были скверные! Собакины, Свиньины, Щетинины, Кобылины, Пузины, Грязновы. А вот фамилии народные, которые известны по истории, куда лучше, - Сусанин, Сабинин, Шибанов, Ломоносов.

- Почему у царя фамилия Романов – знаменитая, а вот у нашего водолазного старшины тоже Романова, не знаменитая?

- Не хотел бы я быть царем, - ввернул свое замечание подошедший баталер Иволгин, - по -моему, самые плохие люди на земле – это и есть цари.

Дармоеды, делать ничего не умеют, России только вред приносят, деньги зря швыряют, а если кто про них плохое думает или говорит, того казнят или в Сибирь гоняют.

- Верно, - подтвердил Потапенко, - цари – это самые ненужные люди. Вот наша царская династия уже почти три века на престоле сидит, а добра от неё государство наше немного видело. Только один Петр Великий умный был царь, а все остальные, что на троне сидели, были или идиоты, или убийцы, или негодяи. Цари тратили народные деньги на любовниц, а царицы - на любовников. ЕкатеринаII, чтобы на престоле сидеть, двух императоров убила – Петра III и Ивана VI. Александр! помогал отца убивать. И зверски же Павла убивали – глаза выбили, ногами топтали, как деревенского конокрада. Александр II, чтобы бриллианты своей любовнице подарить, Аляску Америке продал за гроши, а там потом золото котелками грабили. Александр III от пьянства умер в 42 года, хотя и поднимал 15 пудов. А наш дурачок под дудку своей немки пляшет. Ну, ничего, время придет, рассчитаемся. Вот в Порт-Артур идем – что будем там делать? Мичман Волковицкий мне говорил, что японцы готовятся с нами воевать. В английских газетах об этом ясно пишут. Японцы корабли себе, где можно, покупают. А мы живем в полном неведении, что и где делается. И вместо умного адмирала дали нам полоумного дурака. Как ушли из России, нигде на судах он не бывал. Офицеров всех поголовно прохвостами считает, а нас, матросов, так просто ненужной мразью.

Разговор сделался общим. Горячо обсуждался вопрос – будет ли война с Японией или нет, и имеются ли шансы на победу.

Артиллерийский старшина Кузьмин рассказывал, как мичман Дыбовский все жалеет, что адмирала Макарова не назначили командовать эскадрой. Он ведь сам из народа, матросов знает. А теперь большим ученым стал – ледокол «Ермак» построил. О непотопляемости на кораблях хлопочет.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru