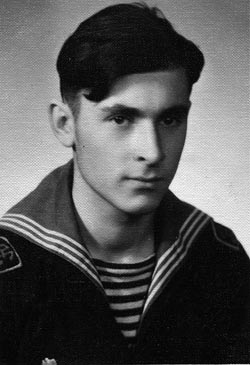

Герасимов Орлеан Константинович.

Герасимов Орлеан Константинович. 06.12.1951. Капитан 1 ранга.

Борисов В.С., Лебедько В.Г. Подводный фронт "холодной войны". - М.: АСТ; СПб.: Terra fantastica, 2002."В одиночных и групповых арктических походах решались задачи отработки тактических приемов ведения боевых действий подо льдами в полярном бассейне, возможности применения межконтинентального ракетного оружия из приполюсных и других районов, испытывалась новая техника и проводились навигационно- гидрографические исследования Северного Ледовитого океана. Как мы, так и американцы отчетливо понимали: кто владеет Арктикой - тот держит под прицелом весь мир. Не всегда все проходило благополучно. Так, в 1984 году К-273 капитана 1 ранга В.А.Журавлева, выполняя задачи боевой службы в центре моря Баффина, на глубине 197 метров на скорости 7 узлов столкнулась с айсбергом, и с дифферентом 45° на нос провалилась на глубину 287 метров. Но это тоже был бесценный опыт - ведь ни один навигационно- гидрографический справочник мира не давал глубину самых крупных айсбергов более чем в 160 метров!

В итоге Советский Союз значительно опередил США в освоении Арктики. К 1984 году американские подводные лодки имели на своем счету 26 арктических походов, в то время как у советских их насчитывалось свыше 70. И это число постоянно росло, как росло мастерство и искусство наших "ледовых капитанов". К числу их можно по праву отнести: адмиралов А.А.Берзина, В.М.Бусырева, Р.А.Голосова. Н.К.Игнатова, В.Г.Кичева, А.П.Михайловского, М.В.Моцака, И.И.Налётова, Ю.А.Сухачёва, В.Н.Чернавина, Ю.А.Федорова, А.И.Шевченко и других, чье мастерство и мужество обеспечило решение военно-политической задачи огромной важности - освоения арктического стратегического района, прикрывавшего нашу страну от ударов с севера. Всего за 36 лет советскими подводными лодками совершено было 152 крупных арктических похода.

За выдающиеся подвиги при освоении Арктики 22 подводника были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Более чем 20 подводникам было присвоено звание "Почетного полярника". В их числе - Э.Д.Балтин, В.В.Владимиров, Ю.А.Жеглов, О.К.Герасимов, Л.Р.Куверский, Л.А.Матушкин, А.П.Михайловский, Р.3.Чеботаревский и другие."

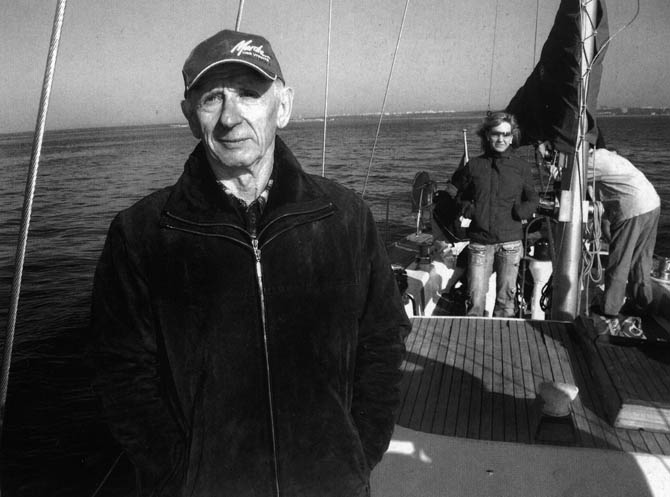

Герасимов Юрий Всеволодович.

Герасимов Юрий Всеволодович.

Герасимов Юрий Всеволодович. 1951 год.

Герасимов Юрий Всеволодович окончил училище с серебряной медалью. Службу закончил в звании капитана 1 ранга.

Рижское Нахимовское военно-морское училище. Сборник материалов о встрече выпускников Рижского Нахимовского военно-морского училища по случаю 60-летия его основания 3 декабря 2005 г. - СПб.: изд. «НПП «Система», 2006. Составители: Г. Г. Лойкканен, М.Д. Агронский.Приказом начальника училища № 176 от 29.11.1945 г. в 5-м, 6-м и 7-м классах начались учебные занятия. Зачисление кандидатов в воспитанники в эти классы было закончено. Всего в эти классы принято 183 человека. Прием кандидатов в воспитанники в 4-й класс продолжался до конца декабря. Последним в этом году был зачислен 30 декабря Юрий Герасимов.

«ПОД ПАРУСАМИ». С. Банк «Советская молодежь» 3, 6, 7 сентября 1950 г.

УПС "Нахимовец" ("Ловена").

«ПОД ПАРУСАМИ». С. Банк «Советская молодежь» 3, 6, 7 сентября 1950 г. Окончание.3. Снова в поход

В обратный поход на «Лавене» пошел начальник училища капитан 1 ранга К.А. Безпальчев. Отличный знаток истории флота, он рассказывал воспитанникам историю и значение островов, маяков, мимо которых проходит «Лавена».

В Ленинград шли по-летнему тихим и ласковым морем. Воспитанники загорали под лучами жаркого солнца. В обратном походе погода резко изменилась. Море из густо-синего стало бледно-голубым, потом серым. Свежий ветер гнал низкие рваные облака, срывал белые гребни волн. Шхуна раскачивалась, словно кланяясь волнам. Начинало покачивать все сильнее. Это еще был не шторм.

Но свежий балтийский ветер свистел в снастях, гудел в проводах антенн и, что самое печальное, он бил нам в правую «скулу», и потому поднимать паруса не имело смысла.

Ну что ж, «Лавена» не речной пароходик и нахимовцы не пассажиры. Им даже полезно проверить себя в свежий ветер. И хотя это было по существу первое морское крещение, никто не укачался. Сказались, очевидно, прошлогодние шлюпочные походы по заливу, систематическая тренировка под парусами - вся предыдущая лагерная морская практика. Судовые коки Иван Комаров, Павел Скляр и Николай Фортальный не могли пожаловаться на отсутствие аппетита у нахимовцев.

В походе проходила проверка военно-морских знаний воспитанников. Это был итог летней практики. Офицеры А. Мищихин, П. Свирский, С. Сергеев, Б. Полушкин, И. Шаповалов проверяли знание уставов, устройства шхуны, сигналопроизводство и т.д.

Зачеты показали, что молодые моряки успешно прошли морскую практику. Воспитанники Игорь Смирнов, Юрий Герасимов, Евгений Кутен, Евгений Хиноверов, Дмитрий Никифоров и многие другие заслужили отличную оценку.

Свежий, почти штормовой ветер не влияет на распорядок дня. По-прежнему до подъема флага - уборка, потом утренний чай, занятия, обед, отдых... По-прежнему в свободное время воспитанники читают Горького, Драйзера, Соболева, а любители забивают в «козла», что, как известно, на флоте означает игру в домино.

В Ленинград мы шли Ирбенским проливом, обратно проливом Муховейн, или Моонзунд. Тем самым проливом, в котором в октябре 1917 года Балтийский флот одержал победу над германским флотом.

Руководитель морской практики С.И. Сергеев рассказал воспитанникам о моонзундской операции. У южного входа в Моонзундский пролив немецкие корабли - 2 линейных корабля и 11 миноносцев, сопровождаемые тральщиками, были встречены линкорами Балтийского флота «Слава» и «Гражданин», вступившими в артиллерийский бой с кораблями противника. Силы были неравными. Но несмотря на это, в итоге всей моонзундской операции немцы потеряли 32 корабля, из которых 17 нашли себе могилу на дне залива. Балтийский флот потерял в этой операции только 2 корабля.

... Пока «Лавена» шла проливом Муховейн мимо зеленых островов Даго и Эзель, море было тихое. Ветер не мог здесь развести волну. Но уже позади пролив. Шхуна вышла в просторный Рижский залив, и погода снова резко ухудшилась. Зюйдовый ветер поднял высокую волну и, что самое главное, принес плотную пелену тумана. Нет слов - хорошо плавать в тихую погоду, хуже, когда встречный ветер и волна сбивают корабль с курса, но уж совсем плохо - в туман. Особенно если плывешь вблизи берегов и не видно дружеских огней маяков, не видно судов, возможно идущих где-то рядом параллельным или встречными курсами.

«Лавена» осторожно, словно ощупью, пробирается вперед. Особенно внимательно несет вахту впередсмотрящий. Нахимовец взобрался на буштр и напряженно вглядывается в молочную толщу тумана.

Но вот сквозь поредевший туман уже показались входные маяки. «Лавена» зашла в Даугаву, и тумана как не бывало...

За этот поход шхуна прошла 800 миль, из них около половины под парусами. Конечно, 800 миль не так уж много, но раньше, когда Рижское Нахимовское училище не имело шхуны и летняя морская практика проходила на парусно-весельных ялах, походы исчислялись десятками миль и были ограничены Рижским заливом.

Поход закалил воспитанников, многому научил, а главное - ребята полюбили шхуну и уже теперь строят планы на будущий год, когда «Лавена» уйдет в море на целый месяц.

Шхуна идет вверх по Даугаве. Навстречу бегут юркие пассажирские пароходики, два маленьких буксира тянут огромный плот, проплывают мимо борта причалы торгового порта с ажурными стрелами кранов.

В просторном носовом кубрике собрались все нахимовцы. Начальник училища капитан 1 ранга К.А. Безпальчев отмечает успешное завершение похода, говорит о высокой дисциплине воспитанников, хвалит за любовь к морской практике и успешную сдачу зачетов по итогам похода.

- Вы - старшие роты, девятый и десятый классы, - говорит капитан 1 ранга, - по вам будут равняться все остальные воспитанники. И я надеюсь, что новый учебный год вы начнете также организованно и успешно, как провели и завершили поход Рига -Ленинград - Рига...

«Лавена» подходит к Валдемарскому мосту.

- Стоп мотор! - отдает приказ командир. - Отдать якорь!

Поход закончен. Впереди учебный год, напряженный и увлекательный. И еще долго, в осенние и зимние вечера, нахимовцы будут вспоминать «Лавену», первое плавание и первый шторм, первые вахты у парусов и вечерний отдых на баке.

Подъем флагов расцвечивания на УПС "Нахимовец".

Голанд Лев Ильич.

Курсант Лев Голанд, впереди служба на подводных лодках, чудесное спасение, командование ПЛ.

Лев Голанд."Я служил на лодке "М-200". Мы шли рейдом. Я и еще три человека стояли наверху лодки. Было уже темно. И тут неожиданно произошло столкновение. Нас смыло водой. Мы долго пытались удержаться на плаву, меня и еще двоих вытащили, а один наш товарищ утонул. Вода была холодная. Я помню только, что когда меня тащили под руки вдоль палубы, ног я не чувствовал. Нас госпитализировали. Мы довольно долго пролежали в хирургическом отделении, а потом вернулись к службе. О судьбе товарищей, оставшихся на затонувшей лодке, я знаю по рассказам.

Мне рассказывали, что паники на корабле не было. Люди ждали и верили Славе Колпакову, несмотря на то, что он не был командиром. Он был назначен помощником командира корабля. Его уважали, он пользовался огромным авторитетом. В лодке ведь как? Один за всех, и все за одного. У Славы был опыт службы. Ирония заключалась в том, что он постеснялся выйти наверх, так как был одет не по форме. Он еще способен был шутить.

В то время было уже два флота. Восточно-Балтийским флотом командовал адмирал Чероков. Он был героем Ладожских походов. В этой ситуации он принимал положительно все, что ему предлагали. Без аварийно-спасательной службы на флоте не обойтись. Прибыл главный инженер Венедиктов. Очень хороший водолазный специалист был. Однако все его предложения почему-то не проходили. То ли их просто не принимали, то ли технически это было невозможно сделать.

Командование не предпринимало никаких действий. Торчащий нос подводной лодки можно было вытащить очень легко. Взять его на буксир и оттащить на мелкое место. А дальше уже продолжить спасение команды на мелководье. Я считаю, что в этом заключалась основная ошибка. Первую ошибку допустили судоводители. Нельзя было выходить в море, не изучив самого корабля. На должность командира подводной лодки был назначен человек из Либавы. До этого он плавал старшим помощником. Моряки на флоте всегда говорят, что если лодка хорошая, значит, хороший командир, а если лодка плохая, значит, плохой старпом.

После этого трагического происшествия состоялся суд. Я выступал в качестве свидетеля. Судили тех, кто тогда отдавал приказы и кто довел эту ситуацию до случившегося. Короче говоря, предпринимались попытки выгородить тех, кто принимал участие в этих событиях. На флоте всегда было противостояние между подводниками и надводниками. Судья спросил меня, считаю ли я приказы командира правильными? Я ответил положительно. Моих знаний не хватало для того, чтобы верно оценить этот момент. Только с позиции сегодняшнего дня я могу что-то проанализировать. Говорят, что финны тогда предлагали свою помощь. Идти от Хельсинки надо было несколько часов. Особых спасательных средств у них не было. Наверное, поэтому от их помощи наше командование и отказалось.

Слава Колпаков был очень доброжелательным. Он всегда хорошо относился к нам. Экипаж у нас был очень хороший. Основной состав находился в стадии комплектации Ядро команды должно состоять из офицеров-сверхсрочников. В определенных боевых частях этот костяк возглавляли мичманы сверхсрочной службы. У них уже был опыт, они служили для того, чтобы зарабатывать деньги и нарабатывать стаж. В подводном флоте год идет за два, поэтому через 10-15 лет мы становились молодыми пенсионерами. Комплектация этой лодки была такова, что старших, знающих людей на ней было очень мало.

Когда сказали, что больше живых нет, мы никак не могли поверить, что все закончилось.

Хоронили ребят с почестями в Палдиски, на берегу залива."

Лев Голанд на съемках документального фильма "1956 год". Таллин, 2006 год.

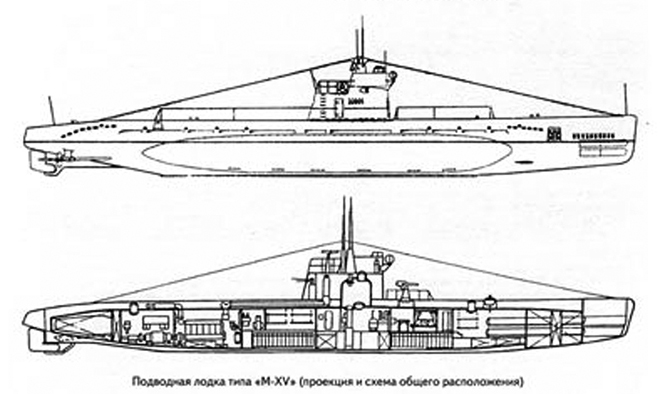

Считаем необходимым напомнить судьбу лодки "М-200" - см.

А теперь - подробности о трагедии.

"Об этой катастрофе не принято было много говорить, но она потрясла весь флот...

Вопреки здравому смыслу К осени 1956-го подлодке М-200 уже исполнилось 13 лет. Она входила в состав 157-й отдельной бригады и базировалась на Палдиски.

В самый канун зимы лодкам бригады предстоял переход в Лиепаю. М-200 уходила в числе последних. 21 ноября подлодка вышла в полигон для замера магнитного поля. На ее борту находился и начальник штаба бригады капитан 2 ранга Ю.П. Штыков. К 19 часам, закончив измерение, М-200 возвращалась в базу через Суурупский проход со скоростью 11,6 узла. Наступало время ужина, и в 19.30 на ее ходовом мостике поменялась вахта. Примерно в это же время на дистанции в 40-45 кабельтовых сигнальщик заметил огни встречного корабля. Это был эсминец «Статный», шедший навстречу, к Суурупскому проходу. Однако ничто не предвещало беды, поскольку погода была почти безветренная, а видимость хорошая. Начальник штаба бригады тоже спустился вниз, оставив старшим командира, в чем впоследствии иные узрели ошибку: мол, следовало проверить, как командир собирается расходиться с эсминцем. Но капитан 3 ранга А.С. Шуманин считался достаточно опытным моряком, ходившим до этого на подлодках более крупного водоизмещения, и потому маневр расхождения при благоприятных условиях плавания вполне мог выполнить сам.

То, что произошло дальше, плохо поддается логике. По всем правилам судовождения корабли должны были разойтись левыми бортами, и на «Статном» подготовились именно к такому маневру. Почему командир подлодки неожиданно для всех решил расходиться правыми бортами, остается только гадать. Но рулевой выполнил его приказ, и корабли продолжали сближаться. Столкновения еще можно было бы избежать, следовало либо резко отвернуть вправо, либо застопорить ход, пропустив эсминец, но командир М-200 этого не сделал. Когда же расстояние между встречными кораблями сократилось до 4 кабельтовых, он усугубил свою ошибку, скомандовал «лево на борт», не понимая, что в этом случае лодка буквально подставляет свой борт под кованый форштевень эсминца. На «Статном» пытались предотвратить столкновение: сначала сбавили ход, потом стали отрабатывать «полный назад», однако было уже поздно. Удар пришелся в кормовую часть лодки.

От смерти до жизни 53 метраПосле столкновения на эсминце немедленно сыграли тревогу, на воду сбросили спасательные круги, плотики, спустили шлюпку. Однако на борт удалось поднять только шесть человек из тех восьми, кто в момент удара находился на мостике подлодки, двое погибли, не сумев выбраться или удержаться на плаву. Остальной экипаж, двадцать шесть моряков, находился в корпусе и пытался бороться за живучесть корабля. Однако через большую пробоину воды поступало слишком много, и очень скоро М-200 затонула на глубине 53 метра.

Доклад о ЧП на фарватере поступил оперативному дежурному спустя семь минут после столкновения. В район катастрофы сразу же направились другие корабли Балтийского флота. Первыми подошли большой охотник БО-185 и подлодка М-214. К этому моменту с М-200 сумели выпустить аварийный буй и с подводниками удалось связаться по телефону. Они сообщили, что после погружения лодки на дно в 1-м отсеке остались в живых 6 человек. С остальными моряками связи нет… Часы показывали 21.12. С этого момента началась полная драматизма борьба за жизнь уцелевших подводников.

Когда знакомишься с перечнем кораблей, направленных тогда к месту столкновения, складывается впечатление, что командование действовало оперативно и делало максимум возможного, чтобы помочь морякам.

Действительно, вскоре подошли буксир РБ-16, минные тральщики ТЩ-131, БТЩ-109, БТЩ-812, РТЩ-251, водолазный бот ВМ-11. Немногим позднее в их районе оказались подлодка С-348, специальные суда-спасатели «Арбан», «Чугуш», «Сигнал», «Гутон», «Пидан», «Трефолев», «Пулково», буксиры «Зырянин», МБ-169, МБ-170, МБ-91 и МБ-125 (последние два шли с подъемными понтонами), водолазные боты ВРД-195, ВРД-303, пожарный катер ПЖК-13, гидрографическое судно «Буй», наконец, из Кронштадта прибыл крейсер «Жданов» (ему отводилась роль штаба). Иными словами, была отряжена целая флотилия боевых кораблей и вспомогательных судов.

Но право же, сколь слабым и беспомощным порой выглядит пред силами моря человек, сколь призрачной, «небоеспособной» оказывается его техническая вооруженность, когда ему приходится бороться с глубиной, казалось бы, столь небольшой, всего-то 53 метра!

И только воздуха глоток

И только воздуха глотокК утру 22 ноября положение на лодке ухудшилось. Погасло аварийное освещение. В отсеке возросло давление, а в воздухе - содержание углекислого газа. Через предохранительный клапан дифферентной цистерны вода заполнила отсек выше настила. Подводники облачились в гидрокомбинезоны, воспользовались регенерационными патронами, которых, по подсчетам, должно было хватить всего часов на 30, не более, и решили готовиться к выходу на поверхность.

В 11.30 водолазам удалось «пристыковаться» и через шланг подать воздух в отсек. На время это облегчило состояние моряков. Однако шланг отсоса подключить не удалось. Пришлось подавать и откачивать воздух попеременно. К 18 часам было принято решение начать вывод личного состава из лодки на поверхность в индивидуальных аппаратах. Спасатель «Пулково» должен был «зависнуть» над М-200 и обеспечить работу спуско-подъемного устройства. Но неожиданно налетевшим шквалом в 18.45 корабли и суда сдрейфовало. При этом оборвался телефонный кабель аварийного буя, и связь с подводниками прервалась.

Едва погода позволила, спасатель «Пулково» вернулся в район затопления, водолазы ушли под воду. Поскольку подлодка не была «обвехована», пришлось долго ее искать. Обнаружить М-200 удалось по лежащему на дне оборванному кабелю, но уже 23 ноября в 03.47. На удары водолазов по корпусу лодки изнутри ее никто не отвечал. Когда стали осматривать входной люк 1-го отсека, обнаружили в нем тело мертвого подводника в гидрокомбинезоне, со включенным индивидуально-спасательным аппаратом, рядом нашли и аварийный буек. Вероятнее всего, после внезапного обрыва кабеля связи моряки поняли, что надеяться им уже не на кого, и решили выходить из лодки самостоятельно. Однако из-за кислородного голодания физических сил им не хватило. Первый подводник открыл люк, но выбраться из шахты не смог. Следом погибли все остальные.

Буквально через считанные часы после этого пришел мощный судоподъемник «Коммуна». Лодку М-200 подняли на поверхность целиком, но это была уже мертвая лодка, во второй раз ставшая вдовьей.

"после длительного пребывания в холодной воде, в условиях высокой концентрации углекислого газа, моряки лишились сил и мичман, первым вошедший в люк, умер от сердечной недостаточности, закрыв остальным путь к спасению").

Приговор один, судьбы разныеГлавный вывод комиссии, которая расследовала причины трагедии: «Столкновение кораблей произошло в результате грубого нарушения «Правил предупреждения столкновения судов» командиром подводной лодки М-200 капитаном 3 ранга Шуманиным и запоздалых, неэнергичных мер по предотвращению катастрофы командиром эсминца «Статный» капитаном 3 ранга Савчуком».

Затем был суд военного трибунала, заседания его проходили в таллинском Доме офицеров. Приговор его шокировал всех: Шуманину и Савчуку три года лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима. Дело в том, что вина Шуманина была очевидна всем, а «неэнергичные меры» Савчука вообще не могли рассматриваться как уголовно наказуемые. По-разному вели себя офицеры и в суде. Насколько достойно держался Савчук, настолько бессовестно поступал Шуманин. Он сразу же заявил о своей невиновности, дескать, «находился на лодке в качестве пассажира», всячески изворачивался, тряс бумагами, якобы подтверждавшими, что он не принимал дела на корабле. Ни о каких понятиях офицерской чести здесь не могло идти речи. Не удивительно, что на эскадре крейсеров Балтийского флота сразу же и стихийно возник «комитет в защиту Савчука».

Дальнейшие судьбы этих офицеров сложились по-разному. Савчук досрочно был освобожден, восстановлен в звании, долгие годы служил, пользовался авторитетом среди товарищей и ушел в запас капитаном 1 ранга. Шуманин тоже не отбыл наказания полностью, его амнистировали. Он вернулся в Палдиски, чем вызвал немалое возмущение офицеров бригады. На флот Шуманин не вернулся и устроился инженером на местный завод. Никто из моряков с ним не общался, так он и жил, окруженный презрением сослуживцев.

Вместо послесловияКатастрофа М-200 буквально потрясла флот. Но страна об этой трагедии ничего не узнала. В те времена о подобных ЧП не принято было распространяться. Как всегда бывает в таких случаях, тогда же появилось множество суждений, проверить которые сейчас уже не представляется возможным.

Так, иные утверждают, что на место аварии прибыл не только командующий Балтийским флотом А.Г. Головко, но и недавно назначенный главком ВМФ С.Г. Горшков. Связавшись с заточенными в чреве М-200 подводниками, он якобы сказал: «Даю вам честное слово адмирала, что вы будете спасены». Известно, что Горшков и Головко друг друга всерьез недолюбливали, и якобы после прибытия Горшкова Головко тут же отбыл в Балтийск, а руководство всей операцией перешло к Горшкову. Когда он снова вышел с подводниками на связь, те сообщили ему, что готовы выходить, и попросили дать немного свежего воздуха для подкрепления сил. На это главком ответил: «Мы сейчас посоветуемся и будем готовить вам выход. Но сами никаких мер самостоятельно не принимайте». А многие офицеры считали, что надо было не медлить, а сказать другое: «Если считаете возможным, то выходите…» Это, скорее всего, спасло бы людей.

Впрочем, молва приписывает эти же поступки и слова не главкому, а командующему Балтийским флотом. Так это было или иначе, мы, видимо, уже никогда не узнаем. К слову, в документах госкомиссии по расследованию причин катастрофы факт прибытия к месту катастрофы подлодки М-200 главкома ВМФ СССР С.Г. Горшкова не упоминается."

"... На поверхности остались 8 моряков, двое из которых вскоре утонули. Находившиеся в 5 и 6 отсеках шестеро подводников погибли в момент столкновения. На дне вместе с лодкой остались 28 членов экипажа, находящиеся в 1,3 и 4-м отсеках. В 20.00 по талинской военно-морской базе была объявлена "Боевая тревога" и в район аварии начали выходить корабли Восточно-Балтийской флотилии. В 21.05 был обнаружен аварийный буй и установлена связь с 1-м отсеком, однако к этому времени моряки, находившиеся в 3 и 4-м отсеках уже погибли. В течении ночи с 21 на 22 ноября в район аварии вышло 16 спасательных судов с двумя кранами.Первоначальный замысел командующего ВБФ завести под корпус лодки стропы для буксировки на мелководье с целью вывода экипажа на поверхность осуществить не удалось. Не сумели также организовать подачу в 1-й отсек воздуха через забортные клапаны. Еще ночью, в 04.00, подводники сообщили, что они одели спасательное снаряжение и подготовили отсек для самостоятельного выхода на поверхность. Однако, вместо того, чтобы дать "Добро", собравшиеся начальники всех рангов принялись совещаться, в итоге чего решение о выводе личного состава было принято спустя почти сутки с момента аварии - в 17.00 22 ноября, лодку же планировалось поднять 250-тонного крана , киллекторного судна и спасательного судна "Пулково". Начало работ определили на 18.00, однако из-за ухудшения погоды спасательные суда сдрейфовали и телефонный кабель аварийного буя был оборван. Связь с лодкой прекратилась.Возобновили спасательную операцию уже 23 ноября. В 03.47 спущенные водолазы обнаружили лодку, при осмотре корпуса в открытом верхнем люке 1-го отсека был обнаружен мертвый подводник, включенный в ИДА. Спасать было уже некого. После обрыва связи оставшиеся в отсеке подводники поняли, что надеяться не на кого и приняли решение выходить самостоятельно. Однако после длительного пребывания в холодной воде, в условиях высокой концентрации углекислого газа, моряки лишились сил и мичман, первым вошедший в люк, умер от сердечной недостаточности, закрыв остальным путь к спасению. Спустя еще шесть дней М-200 была поднята спасательным судном "Коммуна" и отбуксирована в Таллин. По окончанию расследования обстоятельств гибели М-200 Шуманин и командир "Статного", капитан 3-го ранга Савчук, получили по три года лагерей. Командование Балтийского флота, руководившее бездарнейшей в истории спасательной операцией и 36 часов принимавшее решение о выводе на поверхность оставшихся в живых моряков, осталось в стороне. Жизни 28 подводников стали ценой человеческой беспечности."

"Вот их имена:

Багров Владлен Васильевич ст. матрос

Васильев Виктор Дмитриевич мичман

Гордеев Виктор Ильич матрос

Дансковский Владимир Ильич старшина 2-й ст.

Евдокимов Иван Николаевич матрос

Ефременков Анатолий Александрович ст. матрос

Жебрев Виталий Петрович матрос

Карпунин Аркадий Леонидович инженер-лейтенант

Колпаков Владислав Александрович старший лейтенант

Комаров Анатолий Платонович гл. старшина

Кузнецов Вячеслав Иванович матрос

Липский Александр Александрович инженер-лейтенант

Монахов Владимир Фёдорович старшина 2-й ст.

Низковских Михаил Григорьевич лейтенант

Норов Алексей Иванович матрос

Окунев Борис Иванович ст. матрос

Осипов Михаил Алексеевич ст. матрос

Очертятный Василий Иванович матрос

Поливин Михаил Григорьевич матрос

Проймин Александр Стефанович старшина 2-й ст.

Прохоренко Анатолий Иванович матрос

Самарин Алексей Николаевич ст. матрос

Слабушевский Анатолий Михайлович ст. матрос

Скуридин Владимир Иванович матрос

Ус Андрей Михайлович матрос

Черноусов Виктор Петрович матрос

Чупин Владимир Илларионович старшина 2-й ст.

Штыков Юрий Павлович капитан 2-го ранга"

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru