–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б-–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є —Б–њ–ї–∞–≤–Њ–≤

|

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤

0

18.07.200908:3918.07.2009 08:39:10

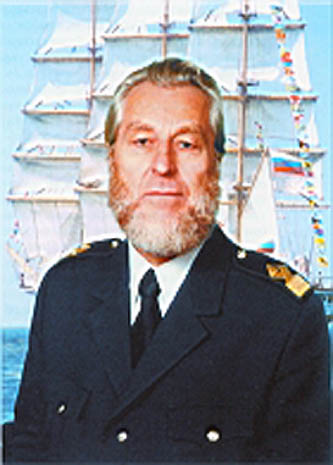

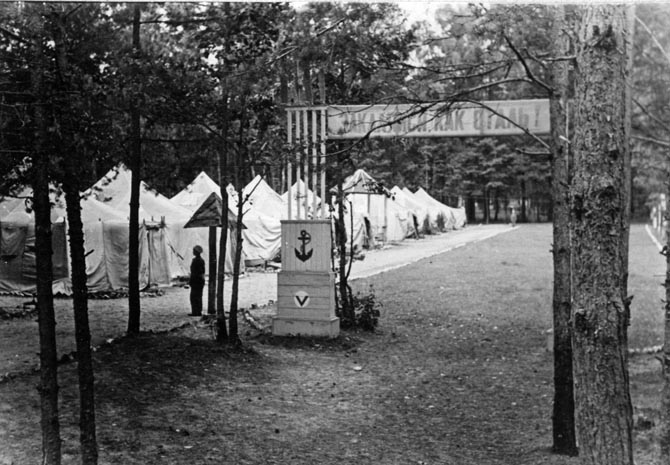

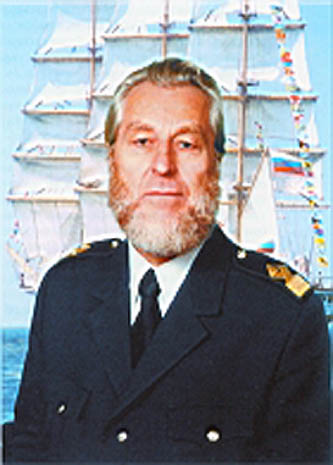

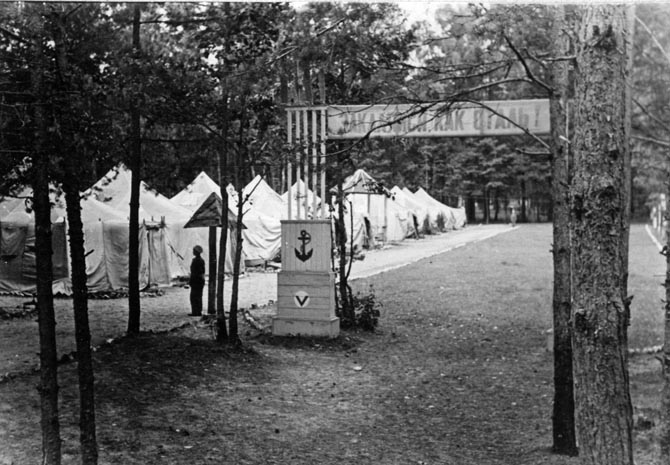

–†–µ–і–Ї—Г—О –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –©–µ—В–Ї–Є–љ, –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤, –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –Ю–Ї—Г–љ—М, –Ю–±–Њ–і–Ї–Њ–≤, –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—А. –Ф–∞–ґ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —Е–∞—А—М–Ї–Њ–≤—З–∞–љ–Є–љ –•—А–Є–Ј–Љ–∞–љ, –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–ї–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—И—М –љ–∞–і –њ–ї–∞–љ—И–Є—А–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Є–і–Є—В –љ–∞ –±–∞–љ–Ї–µ, –≥—А—С–±, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П —Б–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–і—Б–Љ–µ–љ–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь.–Ф. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 1. –Ъ–†–Р–Ґ–Ъ–Р–ѓ –Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–І–Х–°–Ъ–Р–ѓ –°–Я–†–Р–Т–Ъ–Р. - –°–С–Ю–†–Э–Ш–Ъ –Т–Ю–°–Я–Ю–Ь–Ш–Э–Р–Э–Ш–Щ –Т–Ђ–Я–£–°–Ъ–Э–Ш–Ъ–Ю–Т –С–Р–Ы–Ґ–Ш–Щ–°–Ъ–Ю–У–Ю –Т–Ђ–°–®–Х–У–Ю –Т–Ю–Х–Э–Э–ЮвАУ–Ь–Ю–†–°–Ъ–Ю–У–Ю –£–І–Ш–Ы–Ш–©–Р 1956 –У–Ю–Ф–Р. –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і-–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. 1956-2006 –≥–≥."2-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–≤ –Њ—В 4 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1948–≥. –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–ЊвАУ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –њ–µ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1947–≥. –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. 24 –љ–Њ—П–±—А—П –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–µ–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ 4-—Е —Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 1937–≥. –њ–Њ–і –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –∞ —Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1948–≥. –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ 2-–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤ –Р–љ–і—А–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–Ю–Т, –Р.–Ь. –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї 1-–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –∞ —Б 1944–≥. –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Т–Ь–С. –£—З–µ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –≤ –Т–Т–Ь–£ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1948–≥. –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б–Њ —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П 4 –≥–Њ–і–∞. 17 –Љ–∞—А—В–∞ 1949–≥. –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Т–Ь–£–Ч –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –С–Њ–≥–і–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Ы. –≤—А—Г—З–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤—Г –Р.–Ь. –Ј–љ–∞–Љ—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –У—А–∞–Љ–Њ—В—Г –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°–°–°–† –Њ—В 1 –і–µ–Ї–∞–±—А—П1948–≥. –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї—Г—А—Б—Л. –Т –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1951 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–°–°–† –і–ї—П –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ 3-4 –Ї—Г—А—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П. –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –њ–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞–Љ. –Я–µ—А–≤—Л–µ —А–Њ—В—Л —Б—В–∞–ї–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–Љ, –≤—В–Њ—А—Л–µ вАУ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ, —В—А–µ—В—М–Є вАУ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–Љ. –Э–∞—З–∞–ї–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Т—Л—Б—И–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л /–Т–°–Ю–Ъ/ –њ–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–ї—П –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є/. –Т—Б–µ–≥–Њ –і–Њ 1959 –≥–Њ–і–∞ –Т–°–Ю–Ъ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є 9 –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –і–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞. 7 –љ–Њ—П–±—А—П 1951–≥ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–∞—А–∞–і–µ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —Б—В—А–Њ–µ–≤—Г—О –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї—Г. –У–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–є –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р—З–Ї–∞—Б–Њ–≤ –Р.–Ш. 2 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1952 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ 2-–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Т–Ь–£. –° —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В 1953–≥. –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—В—В–∞—И–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –У–® –Т–Ь–§. 27 –Љ–∞—П 1953–≥. —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–§ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –§–ї–Њ—В–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1953–≥. –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤ –Р.–Ь., –∞ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Я—А—Г—Б—Б–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Ш. –° 3 –Љ–∞—П 1954–≥. —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1956 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. –° —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –Ю–Т–†, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –±—А–Є–≥–∞–і—Л —В—А–∞–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ. 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1956–≥. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П 5-–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –§–ї–Њ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 233 –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞, 14 –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Л —Б –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ, —З–µ—В–≤–µ—А–Њ - –С–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ –Ѓ.–Т.,–Ъ–∞—И—Г–±–∞ –Ф.–Ф., –Я–µ—В—А—Г—И–Ї–µ–≤–Є—З –У.–У.,–°–Ї—А–µ–±–µ—Ж –С.–°. - –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Є –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Г—О –і–Њ—Б–Ї—Г –њ–Њ—З–µ—В–∞. –Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ 1-4 –Ї—Г—А—Б–∞—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є 1956–≥–Њ–і–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —А—П–і–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤: 1954 –≥–Њ–і. –С—А–Є–≥–∞–і–∞ –°–Ъ–† –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 42: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї вАУ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ—Л –С–Я, –£–Ъ ¬Ђ–Э–µ–Љ–∞–љ¬ї: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –§–∞—А–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ вАУ –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї - –Э–Њ–≤–∞—П –Ч–µ–Љ–ї—П-–Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї /2-–є –Ї—Г—А—Б/. 1955–≥–Њ–і. –£–Ъ ¬Ђ–≠–Љ–±–∞¬ї: –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–љ вАУ –°–≤–Є–љ–Њ–є—Г—Б—М—Ж–µ вАУ –Т–∞—А–љ–µ–Љ—О–љ–і–µ - –Ы–Є–µ–њ–∞—П вАУ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ю—А–і–ґ–Њ–љ–Є–Ї–Є–і–Ј–µ¬ї: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ—Л –С–Я /1-–є –Ї—Г—А—Б/. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤¬ї: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –Я–Њ—А—В—Б–Љ—Г—В /–Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є-—И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞/. –С—А–Є–≥–∞–і–∞ –≠–Ь –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 30–±–Є—Б: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ—Л –С–Я. –С–∞—А–Ї ¬Ђ–°–µ–і–Њ–≤¬ї: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ - –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–љ–∞–ї - –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–∞ - –®–µ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ - –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ - –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї /3-–є –Ї—Г—А—Б/. 1956 –≥–Њ–і. –У—А—Г–њ–њ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≠–Ю–Э: –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї - –°–µ–≤–Љ–Њ—А–њ—Г—В—М - –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї /4-–є –Ї—Г—А—Б/. –Т —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –У–µ—А–Њ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞: вАУ –Ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З, –≤ –Т–Ю–Т - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, —Н—Б–Ї–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –≤ –Я–µ—В—Б–∞–Љ–Њ - –Ъ–Є—А–Ї–Є–љ–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1944 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З вАУ –≤ –Т–Ю–Т –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–Ы-3¬ї –С–§, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ 1943-45 –≥–Њ–і–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї 7 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ 5 —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Є –°–Ъ–† —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Т 1959 –≥–Њ–і—Г –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤–ї–Є–ї–Њ—Б—М 2-–µ –Т–Т–Ь–£ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П /–Є–Ј –†–Є–≥–Є/, –Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Т–Т–Ь–£ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. 7 –Є—О–ї—П 1960 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Т–Ь–£ –Я–Я. 26 –∞–њ—А–µ–ї—П 1960–≥. —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, –Ј–љ–∞–Љ—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і." –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б–њ—А–∞–≤–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ¬ї, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 1998 –≥–Њ–і—Г. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 2. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є —Б —Б–∞–є—В–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М–µ–≤–Є—З –Ь–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є - –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ 1949 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞. –°–Љ. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Љ—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –Т–∞—Б —Б —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–Э–Т–Ь–£ 1949 –≥–Њ–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Ь–§ –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ "–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±–∞–ї—В–Њ–≤ 46-49-53". –Э–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 3. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь.–Ф. –њ–Њ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Э–Т–Ь–£.   –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Ј–Љ–Њ—А—М–µ. –Ф–µ–Ї–∞–±—А—М 1948. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. "–Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–љ–Њ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–±–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –†–§, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ь–Р–Э–≠–С. –Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї —А—Л–±–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –†–§. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –І–µ—Б—В—М. –°–ї–∞–≤–∞¬ї, –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Њ—А–і–µ–љ–∞ ¬Ђ–Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –њ–µ—А–µ–і –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –Љ–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ300 –ї–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г¬ї, –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є –Т–Ф–Э–• –°–°–°–†. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –≤—Л–±–Њ—А–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –і–ї—П –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—А–µ—И—С–љ –µ—Й—С –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ. –Х–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж, –Я—С—В—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –•–∞–љ–Ї–Њ (–У–∞–љ–≥—Г—В), –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Ю—А–і–µ–љ–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ III —А–∞–љ–≥–∞. –Т –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ 11 –ї–µ—В –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –њ—П—В—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ вАФ –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З 20 –ї–µ—В –њ–ї–∞–≤–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ —А—Л–±–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ј–∞–Њ—З–љ—Г—О –∞—Б–њ–Є—А–∞–љ—В—Г—А—Г –Ф–∞–ї—М—А—Л–±–≤—В—Г–Ј–∞. –Т —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–µ –і–ї—П –≤—Г–Ј–Њ–≤ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є ¬Ђ–Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—П –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П¬ї (1964) –Њ–њ–Є—Б–∞–љ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–±–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—П–Ї–Њ–≤ —А—Л–±—Л. –Т 1979 –≥–Њ–і—Г –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є —Б —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ф–∞–ї—М—А—Л–±–≤—В—Г–Ј –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –і–µ–Ї–∞–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Є –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 24 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З вАФ –њ—А–Є—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А. –Х–≥–Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–і–Є–є –ї–Њ–≤–∞, –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –Є –њ—А–Є—С–Љ–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–љ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–ї–∞–≤—Г, –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞. –Я–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –і–µ–Ї–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—О—В —Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ вАФ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—П—Ж—Г –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ, —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–Љ –Є –њ—П—В–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–∞—Е, —Б–Њ —Б–і–∞—З–µ–є –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ 1991 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ—П —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Я–∞–ї–ї–∞–і–∞¬ї –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—И—С–ї –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–µ–є—Б —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –ї–Є—З–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –С—Л–≤–∞—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ–љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Я–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –і–µ–Ї–∞–љ–∞ –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–∞—П —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А–љ–∞—П –±–∞–Ј–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –Ю–љ–∞ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А–Њ–Љ —Б –±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А—Г —Н–Ї—А–∞–љ–∞ (6 –Љ–µ—В—А–Њ–≤) –љ–µ—В —А–∞–≤–љ—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –§—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В —Г—З–µ–±–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞–≤—Л–Ї–Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ, –≤–Њ–і–Њ–є, —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Њ—В–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є–Љ–µ–µ—В –≤—Л—Б—И–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Л вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П (–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –±–µ–Ј –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є (–Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є). –£ –љ–µ–≥–Њ 12 –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–∞—В–µ–љ—В—Л –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –Х–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Т –Є—О–љ–µ 2000 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ–∞—Г–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–µ IAMU (–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤) –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ. –Т –љ—С–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є —В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ ¬Ђ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–µ –Њ–і–Є–љ –Њ—В–≤–µ—В –≤–µ—А–љ—Л–є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ вАФ –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ¬ї) –і–ї—П –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ—В –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –ї—О–і–µ–є. –Ъ —З–Є—Б–ї—Г —В–∞–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Њ—В–љ—С—Б –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞–≤–Є–∞–і–Є—Б–њ–µ—В—З–µ—А–Њ–≤, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Е–Є—А—Г—А–≥–Њ–≤, –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–љ–∞–≤—В–Њ–≤, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Р–≠–° –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –±—Л–ї –Ј–∞—Б–ї—Г—И–∞–љ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –£—З–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П (–£–Ь–Ю) –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –У–Ь–Р –Є–Љ. –°.–Ю. –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–∞ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥). –£–Ь–Ю –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є —В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А—Л —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 15 –ї–µ—В –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –∞–≤–∞—А–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –≥–Є–±–µ–ї—М—О —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –ї—О–і–µ–є. –Я–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В –Ї–љ–Є–≥—Г. –Т –љ–Њ—З—М —Б 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л "–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ", —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ь–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ - –і–µ–Ї–∞–љ –Ь–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –У–Ю–°–Ґ–Ю–Ь–Ђ–°–Ы–Ю–Т –Ы–Х–Ю–Э–Ш–Ф –Я–Х–Ґ–†–Ю–Т–Ш–І. –Я—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–љ—Л–Љ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ. –Я–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є–Љ. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –†–§, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ь–Р–Э–≠–С. –Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї —А—Л–±–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –†–§. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ "–С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –І–µ—Б—В—М. –°–ї–∞–≤–∞ ", –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Њ—А–і–µ–љ–∞ "–Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –њ–µ—А–µ–і –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ" II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –Љ–µ–і–∞–ї—М—О "300 –ї–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г", –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є –Т–Ф–Э–• –°–°–°–†. –Ц–Є–Ј–љ—М –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ —Б 11 –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –њ—П—В—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ - –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З 20 –ї–µ—В –њ–ї–∞–≤–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ —А—Л–±–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ј–∞–Њ—З–љ—Г—О –∞—Б–њ–Є—А–∞–љ—В—Г—А—Г –Ф–∞–ї—М—А—Л–±–≤—В—Г–Ј–∞. –Т —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–µ –і–ї—П –≤—Г–Ј–Њ–≤ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є "–Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—П –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П" (1964) –Њ–њ–Є—Б–∞–љ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–±–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—П–Ї–Њ–≤ —А—Л–±—Л. –Т 1979 –≥–Њ–і—Г –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є —Б —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ф–∞–ї—М—А—Л–±–≤—В—Г–Ј –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –і–µ–Ї–∞–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Є –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 24 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З - –њ—А–Є—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А. –Х–≥–Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–і–Є–є –ї–Њ–≤–∞, –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –Є –њ—А–Є—С–Љ–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–љ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–ї–∞–≤—Г, –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞ –Я–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –і–µ–Ї–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—О—В —Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ - –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—П—Ж—Г –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ, —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–Љ –Є –њ—П—В–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–∞—Е, —Б–Њ —Б–і–∞—З–µ–є –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ 1991 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ—П —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї–∞ "–Я–∞–ї–ї–∞–і–∞" –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—И—С–ї –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–µ–є—Б —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –ї–Є—З–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –С—Л–≤–∞—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ–љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Я–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –і–µ–Ї–∞–љ–∞ –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–∞—П —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А–љ–∞—П –±–∞–Ј–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –Ю–љ–∞ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А–Њ–Љ —Б –±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А—Г —Н–Ї—А–∞–љ–∞ (6 –Љ–µ—В—А–Њ–≤) –љ–µ—В —А–∞–≤–љ—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –§—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В —Г—З–µ–±–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞–≤—Л–Ї–Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ, –≤–Њ–і–Њ–є, —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Њ—В–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є–Љ–µ–µ—В –≤—Л—Б—И–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Л - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П (–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –±–µ–Ј –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є (–Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є). –£ –љ–µ–≥–Њ 12 –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–∞—В–µ–љ—В—Л –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –Х–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Т –Є—О–љ–µ 2000 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ–∞—Г–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–µ IAMU (–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤) –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ. –Т –љ—С–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є —В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ–і–Є–љ –Њ—В–≤–µ—В –≤–µ—А–љ—Л–є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ") –і–ї—П –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ—В –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –ї—О–і–µ–є. –Ъ —З–Є—Б–ї—Г —В–∞–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Њ—В–љ–µ—Б –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞–≤–Є–∞–і–Є—Б–њ–µ—В—З–µ—А–Њ–≤, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Е–Є—А—Г—А–≥–Њ–≤, –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–љ–∞–≤—В–Њ–≤, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Р–≠–° –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –±—Л–ї –Ј–∞—Б–ї—Г—И–∞–љ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –£—З–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П (–£–Ь–Ю) –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –У–Ь–Р –Є–Љ. –°.–Ю. –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–∞ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥). –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –£–Ь–Ю –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є —В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —В—А–µ–љ–∞–ґ—С—А—Л —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 15 –ї–µ—В –Ы.–Я. –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –∞–≤–∞—А–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –≥–Є–±–µ–ї—М—О —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –ї—О–і–µ–є. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 4. –©–µ—В–Ї–Є–љ –Ѓ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї –Ь.–Ф. –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Э–Т–Ь–£ –Є 2-–Љ—Г –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Т—Л—Б—И–µ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞–Љ.  –©–µ—В–Ї–Є–љ –Ѓ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. 1952 –≥. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є—Е —И–∞–ї–Њ—Б—В–µ–є, —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є, –∞—А—В–Є—Б—В–Є–Ј–Љ–∞ –Є –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ъ–†–Р–Ґ–Ъ–Р–ѓ –Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–ѓ: –Ы–Ѓ–Ф–Ш, –°–Ю–С–Ђ–Ґ–Ш–ѓ, –§–Р–Ъ–Ґ–Ђ. –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–µ, –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2009.–Ѓ—А–∞ –©–µ—В–Ї–Є–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є 61-–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. 1-–є –≤–Ј–≤–Њ–і 6-–Њ–є —А–Њ—В—Л. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1946 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М¬ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є 61 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ъ–Є–Ј–Є–Љ–Њ–≤ –Х.–Р. –Є –Ь–∞–ї—Л—И–µ–≤ –Ы.–Я., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—В–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ–µ—З—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –±–µ–љ–Ј–Є–љ–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ–ґ–Њ–≥–Є. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –©–µ—В–Ї–Є–љ –Ѓ.–Э., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–Љ–µ—Й–µ–љ —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ (–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ш—Б–∞–Є—З–Ї–Є–љ –Т.–Ш.). –Ш–Ј –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ—В 24 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1947 –≥.–Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є 6 —А–Њ—В—Л (5 –Ї–ї–∞—Б—Б) –С–∞—А—В–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –©–µ—В–Ї–Є–љ, –Ы–Њ–є–Ї–Ї–∞–љ–µ–љ –Є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Ѓ.–Т. –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–±—Л–ї–Є –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–Њ—В—Л. –Э–Р–•–Ш–Ь–Ю–Т–¶–Ђ –Э–Р –Я–†–Р–Ъ–Ґ–Ш–Ъ–Х. –Ъ.–Р. –С–µ–Ј–њ–∞–ї—М—З–µ–≤. - –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В. 08.07.1948.  "вА¶–Ы–∞–≥–µ—А—М –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ —Г–≥–Њ–ї–Ї–µ –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ—Б—И–µ–≥–Њ –ї–µ—Б–Њ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–∞. –Я–Њ–і –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П, –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ, —З–Є—Б—В–Њ –≤—Л–±–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ вАУ –Ї—Г—Е–љ—П, —Б–Ї–ї–∞–і—Л –Є –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П. –°—В—А–Њ–є–љ—Л–µ —А—П–і—Л –њ–∞–ї–∞—В–Њ–Ї –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–µ—Б–µ–і–Ї–Њ–є вАУ –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є. –Э–∞ –Ј–µ–ї—С–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ вАУ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–∞–≥–µ—А—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —И–ї—О–њ–Ї–Є –Є –≤–Њ–і–љ–∞—П –±–∞–Ј–∞ —Б –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–Њ–Љ, –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–Є. –≠—В–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤. –®–ї—О–њ–Њ—З–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ–Є—П, —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О, –≥—А–µ–±–ї–µ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л—Е –і–љ–µ–є –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≥–Њ–љ–Ї–∞ –љ–∞ —И–ї—О–њ–Ї–∞—Е. –Я–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—В–∞ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є —И–µ—Б—В–Є–≤–µ—Б–µ–ї—М–љ—Л–µ —П–ї—Л —Б –≥—А–µ–±—Ж–∞–Љ–Є вАУ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—П—В–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ґ–і—М –Є —И—В–Є–ї–µ–≤–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –≤—В–Њ—А—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л–µ –≥–Њ–љ–Ї–Є. –Э–Њ –Є —Н—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ј–∞ –Є—Б—В–µ–Ї—И–Є–є –≥–Њ–і. –Э–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є, –љ–∞–≤–∞–ї–∞, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—В—А–∞ –Є —В–µ—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –±—А–∞–љ–і–≤–∞—Е—В–µ. –Т—Б—С —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ї –ї–µ—В–љ–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —В–µ–Ї—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞.  –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–∞—П –≥–Њ–љ–Ї–∞ –і–ї—П –і–≤—Г—Е –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О 15 –Љ–Є–ї—М. –Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞—А—И—А—Г—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –≤ –і–µ–ї—М—В–µ —А–µ–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –≤ –і–µ–љ—М –≥–Њ–љ–Њ–Ї –љ–∞ —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Б–Њ—А–µ–≤–љ—Г—О—Й–Є—Е—Б—П —И–ї—О–њ–Њ–Ї. –Т 7 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В –≤—Л—Б—В—А–µ–ї –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –Т–µ—А–Є –Є —Б–њ—Г—Б–Ї ¬Ђ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є —Б—В–∞—А—В. –Т–≤–Є–і—Г —И—В–Є–ї–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –њ–µ—А–≤—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є —И–ї—О–њ–Ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є—В—В–Є –љ–∞ –≤—С—Б–ї–∞—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤—Л–љ–Њ—Б–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М. –†–µ–і–Ї—Г—О –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –©–µ—В–Ї–Є–љ, –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤, –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –Ю–Ї—Г–љ—М, –Ю–±–Њ–і–Ї–Њ–≤, –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—А. –Ф–∞–ґ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —Е–∞—А—М–Ї–Њ–≤—З–∞–љ–Є–љ –•—А–Є–Ј–Љ–∞–љ, –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–ї–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—И—М –љ–∞–і –њ–ї–∞–љ—И–Є—А–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Є–і–Є—В –љ–∞ –±–∞–љ–Ї–µ, –≥—А—С–±, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П —Б–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–і—Б–Љ–µ–љ–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П."  –°—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –њ–Њ –њ—М–µ—Б–µ –Ы–∞–≤—А–µ–љ–µ–≤–∞ "–Ч–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ". –Р—А—В–Є—Б—В—Л —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 4-–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞. –°–Є–і—П—В –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ (—Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ): –Я–∞—И–Ї–Њ–≤ –С.–Ш., –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Ѓ.–Т., —Б—В–Њ–Є—В –©–µ—В–Ї–Є–љ –Ѓ.–Э. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞–Љ–Є —Б–∞–є—В–∞ nvmu.ru. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

18.07.200908:3918.07.2009 08:39:10

0

17.07.200915:2417.07.2009 15:24:10

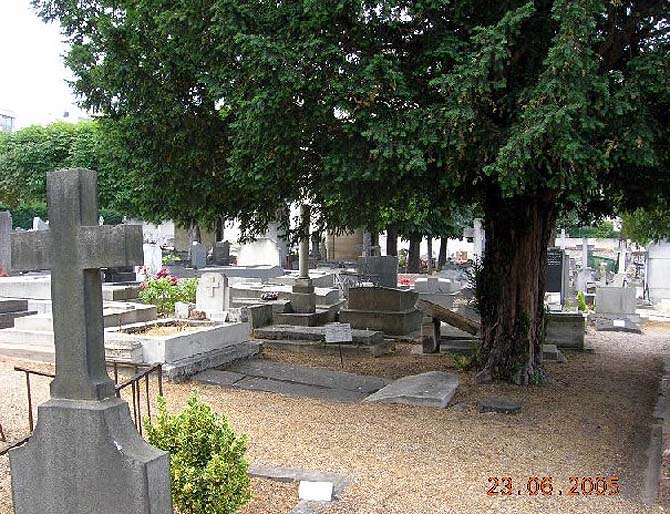

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —В–∞–Є—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ—С–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ вАУ –Ї–∞–Ї —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ—А–Є –µ–≥–Њ –±–µ–≥—Б—В–≤–µ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я.–Т.–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М. –Ф–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —П, –Ї–∞–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Љ–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–ї –Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ, –Њ –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤–Њ–є —Б—Г–і—М–±–µ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Ј–∞–љ–µ—Б–ї–∞ –Љ–µ–љ—П —Б —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –≤ –Ъ–Є—И–Є–љ—С–≤, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ѓ–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ. –£ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –°–°–°–†, –†—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є–є –Є –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В—Л, –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞, –Т–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–∞—П —А–µ—З–љ–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М –Љ—Г–Ј–µ–Є, –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ –±—Л–≤–∞–ї, —П –љ–∞—И–µ–ї –≤—А–µ–Љ—П –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Ъ–Є—И–Є–љ—С–≤–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Ь–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є. –Ф–Њ–ї–≥–Њ –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ш –≤–і—А—Г–≥ —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –°–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–є –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ь–∞—А—З—Г–Ї –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–Љ –µ–≥–Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ. –Я–Њ—А—В—А–µ—В–∞ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ –Ь–∞—А—З—Г–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П. –Т –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ —П –љ–∞—И—С–ї –Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –І–∞–њ–ї–Є—Ж–∞. –Ш —Н—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б—С. –Т 1988 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞, –Є –Љ—Л —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –°–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–є –С–Њ—А –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –†–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г —И–ї–∞ –∞—А–Љ–Є—П –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ–µ. –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Љ—Г–Ј–µ—П –Ц–∞–љ–љ–∞ –Т–Є–Ї–µ–љ—В—М–µ–≤–љ–∞ –У—Г–ї–µ–≤–Є—З –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ —З–µ—А–µ–Ј –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Г. –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ—С, –Ї–∞–Ї –ґ–µ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–є—В–Є —А–µ–Ї—Г? –Ц–∞–љ–љ–∞ –Т–Є–Ї–µ–љ—В—М–µ–≤–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ј–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –µ—С —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ, —П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –≥–ї—Г–±–ґ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –∞—А–Љ–Є–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –Я–Њ—З—В–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞, —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Є –Љ–∞–ї—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞–Љ–Є, —П –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —А–∞—Б–њ—Г—В–∞—В—М –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Г–Ј–µ–ї –Є —Е–Є—В—А–Њ—Б–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–±—Л —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ вАУ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Є–Ј –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є—П —Б—А–µ–і–љ–µ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–µ—З–Є–є. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ—З–Є—З–Є–≥–Њ–≤–∞—В—Л–є¬ї, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ —Г–њ—А—П–Љ—Л–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –њ—А—П–Љ–Њ—В—Г —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є, –і–∞–љ–љ–Њ–є –Я.–Т.–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –Р.–Я.–Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ю–љ –њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Г–Љ–∞ –µ–≥–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –£–њ—А—Г–≥–Є–є –љ—А–∞–≤ –µ–≥–Њ, –Ї–Њ–ї–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А—П–Љ–Њ—В–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–µ–є. –І–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–µ–≤–Є–Ј–Њ–Љ ¬Ђ–С—Л—В—М, –∞ –љ–µ –Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П¬ї... 27 –Є—О–љ—П 1767 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л –Р–љ–љ—Л –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤–Њ–є, –≤–і–Њ–≤—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—Л–љ –Я–∞–≤–µ–ї. –° —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ вАУ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞ 1-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.   –Т 1790 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Я–∞–≤–µ–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ —В—А—С—Е –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е —Б–Њ —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є вАУ –≠–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ, –†–µ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ ¬Ђ–†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤¬ї. –Т —А–µ—Б–Ї—А–Є–њ—В–µ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Т—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М. –Т 1792 вАУ 1793 –≥–Њ–і–∞—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Я.–Т.–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є. –Т –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –Њ–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –њ–Њ—Б–ї–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–Љ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤—Л–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є вАУ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—О—Й–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Я.–Т.–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞. –Т 1794-1796 –≥–Њ–і–∞—Е –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я.–Ш.–•–∞–љ—Л–Ї–Њ–≤–∞, –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Р–љ–≥–ї–Є—О. –Т –І–∞—В–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї–∞—Е –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –і–Њ–Љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–∞–Љ–Є –І–∞—А–ї—М–Ј–∞ –Я—А–Њ–±–Є, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А—М—О –≠–ї–Є–Ј–∞–±–µ—В –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Я–∞–≤–µ–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Є—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Г. –Ш –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј: ¬Ђ –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–µ–≤–Є—Ж, —З—В–Њ –љ–µ—В –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Е–∞—В—М –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є—Е –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О¬ї. –Т—Л—А—Г—З–Є–ї–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–∞, –≥—А–∞—Д–∞ –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤–∞. –Я–∞–≤–µ–ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±—А–∞–Ї –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —Б –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ—С —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –Є –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В. –Ґ–∞–Ї–Њ–є —Г—Б–њ–µ—Е –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М –Є –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–љ–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ъ—Г—И–µ–ї–µ–≤–∞, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞ 1 –≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Л –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Э–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і—С–љ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–∞—З–∞ –≤—Л—Б–∞–і–Є—В—М –і–µ—Б–∞–љ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–Є, –Є–Ј–≥–љ–∞—В—М —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —В–∞–Љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О –њ—А–Є–љ—Ж–µ–≤ –Ю—А–∞–љ—Б–Ї–Є—Е. –Ч–∞–і–∞—З–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞, –Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–љ—Л 1-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1799 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —Б –≠–ї–Є–Ј–∞–±–µ—В –Я—А–Њ–±–Є. –Ь–Њ–ї–Њ–і–∞—П —З–µ—В–∞ –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Э–Њ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Ъ–∞—А–ї–Њ–≤–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –∞—Б—В–Љ–Њ–є. –Т 1811 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М –Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ї—О—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –≥–і–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж—Г —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–µ: ¬Ђ–Э–∞ —Б—С–Љ –Љ–µ—Б—В–µ 24 –Є—О–ї—П 1811 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–≤–µ–Ї–Є —П —Б—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—С –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ¬ї. –Т —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ш.–Я.–Ь–∞—А—В–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л. –≠–ї–Є–Ј–∞–±–µ—В –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Я–∞–≤–ї–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞.     –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–∞–і. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А 1, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞, –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ, –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –≤ 1802 –≥–Њ–і—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є –≤ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б–≤–Є—В—Г. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є–ї —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Д–ї–Њ—В–∞, –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—О –µ–≥–Њ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ї—А–∞–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –≤–Ј—П—В–Њ—З–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, —З–µ–Љ –љ–∞–ґ–Є–ї —Б–µ–±–µ –Љ–∞—Б—Б—Г –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Ю–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї –≥–∞–≤–∞–љ–Є. –Х–≥–Њ —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –±–∞–Ј—Г. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–µ–Ї–∞. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ —Г–і–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –≤ –і—Г—Е–µ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г. –Ю–љ –≤–љ–Њ—Б–Є—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–≤ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є. –Я—А–Є –Я.–Т.–І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ—Л–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–љ –ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї —И–њ–∞–≥–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –љ–Њ—Б–Є–Љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Т —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е —Б—В–∞—А—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П —Ж–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б—С –ї—Г—З—И–µ–µ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л–Љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–µ —Б –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Т —Б–≤–Њ—С–Љ —А–µ—Б–Ї—А–Є–њ—В–µ –Њ—В 3-–≥–Њ –∞–њ—А–µ–ї—П 1812 –≥–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А 1 —А–µ—И–∞–µ—В —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ —О–≥–µ, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–≤ –њ–Њ–і –µ–і–Є–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В. –Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1812 –≥–Њ–і–∞ –Я.–Т. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ —Б–Љ–µ–љ—П–µ—В –≤ –С—Г—Е–∞—А–µ—Б—В–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Њ–ї–і–∞–≤–Є–Є –Є –Т–∞–ї–∞—Е–Є–Є. –Э–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –њ–ї–∞–љ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–≤–∞–і–∞—В–Є—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –≤ –С–Њ—Б—Д–Њ—А–µ. –Э–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, –Є –њ–ї–∞–љ –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї—Б—П. –І–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В —Н—В–Њ—В –ґ–µ –њ–ї–∞–љ –±—Л–ї –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—С–љ –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–Њ–Љ. –Ш —В–∞–Ї, –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П—П—Б—М, –њ–ї–∞–љ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–Њ 1984 –≥–Њ–і–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —П –ї–Є—З–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ф–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –њ–Њ —Б—В—Г–њ–µ–љ—П–Љ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—П—Б—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, —П —Г–і–µ–ї–Є–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ–∞–Љ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞. –Я—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —И–∞–≥ –Њ—В –≤–µ–ї–Є—З–Є—П –Ї –њ–∞–і–µ–љ–Є—О, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ—Г—О –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М. –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –љ–∞–њ–∞–≤ –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –≤ –Є—О–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞, —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї—Б—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–∞–ї—М—И–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–±—Л–ї–Є—Б—М —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞: ¬Ђ –Ґ—Й–µ—В–љ–Њ –і–≤–Є–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –≤—Б—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –Њ–љ–∞ –љ–∞–є–і—С—В —В–∞–Љ –§–µ—А–Љ–Њ–њ–Є–ї—Л –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ –Є —Б–≤–Њ–є –≥—А–Њ–±¬ї. –Ф—Г–Љ–∞—О, —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ. –Э–µ –±—Г–і–µ–Љ –і–µ—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б–і–∞—З—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ґ–∞—А—Г—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П, –∞ —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ 1, –±–µ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —Б–њ–Њ—В—Л–Ї–∞—П—Б—М –Њ –Ь–∞–ї–Њ—П—А–Њ—Б–ї–∞–≤–µ—Ж, –Т—П–Ј—М–Љ—Г –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —В—А—С—Е–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е –±–Њ—С–≤ —Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї —А–µ–Ї–µ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ–µ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ–ї–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ 1, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—М–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М–µ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ—Л –Є –Ф–љ–µ–њ—А–∞ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –∞—А–Љ–Є–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–∞, –≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –±–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–ґ—М—П –Є —А–∞–Ј–ї–Є–≤—Л —А–µ–Ї; –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –®–≤–∞—А—Ж–µ–љ–±–µ—А–≥–∞ –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –†–µ–є–љ—М–µ; –љ–∞–љ–µ—Б—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б—Г –Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞—А–Љ–Є—П –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ 9 –љ–Њ—П–±—А—П –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ (–Є–ї–Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї?) –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–Є–ї, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Э–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—П–ї. –Ш, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –љ–Є–Љ, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥—А–∞—Д–∞ –Я–∞–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Є –і–ї—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–∞. –Э–Њ –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П вАУ –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ, –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і –Я–∞–ї–µ–љ–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –£–і–Є–љ–Њ, –±—Л–ї –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ј–∞ –Э–µ–Љ–∞–љ. –Ш–Ј –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ –≤–µ–ї–Є –і–≤–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є вАУ –Њ–і–љ–∞ –љ–∞ –Т–Є–ї—М–љ–Њ, –і—А—Г–≥–∞—П –љ–∞ –Ь–Є–љ—Б–Ї. –Т –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—С: –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л, –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤. –Т –Т–Є–ї—М–љ–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–Њ–є–і—С—В –љ–∞ –Ь–Є–љ—Б–Ї. –Ф–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ—В –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ –љ–∞ —О–≥, –Ї –Ч–∞–±–∞—И–µ–≤–Є—З–∞–Љ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В—М –Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є, –µ—Б–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –±—Г–і—Г—В —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Г —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞, —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—П—П—Б—М –Ї –Т–Є–ї—М–љ–Њ, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –∞—А—М–µ—А–≥–∞—А–і , –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –І–∞–њ–ї–Є—Ж–µ–Љ –Є –њ–Њ–ї–Ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞. –Я—А–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —Г –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–Њ —Н—В–Є—Е —Б–Є–ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞–≤ –Љ–∞–љ–µ–≤—А —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –∞ —Б–∞–Љ –њ–Њ—И—С–ї –љ–∞ –Т–Є–ї—М–љ–Њ. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї —Г –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –°—В—Г–і—С–љ–Ї–Є –і–≤–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ –Є 15 –љ–Њ—П–±—А—П –њ–µ—А–µ—И—С–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–≤–∞—А–і–Є–µ–є, –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞–Љ–Є –Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л, –∞ –Љ–Њ—Б—В—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–ґ–µ—З—М. –£–Ј–љ–∞–≤ –Њ–± —Н—В–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—А—И–µ–Љ –≤—Л—И–µ–ї —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ –Ї –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї —З–∞—Б—В–Є, —Г—Б–њ–µ–≤—И–Є–µ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –Њ–±–Њ–Ј—Л —Б –љ–∞–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Г –Ј–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –†–∞–є–Њ–љ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л, –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±—Л–ї –Ј–∞–≤–∞–ї–µ–љ —В—А—Г–њ–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є –Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є. –†–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –љ–µ —А–µ–ґ–µ —З–µ–Љ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї –Т–Є–ї—М–љ–Њ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ—С—Б –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Г –Ї–ї—О—З–Є –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Г –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤—А—Г—З–Є–ї –Я–∞–≤–ї—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –Ю—А–і–µ–љ –°–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–љ—Л 2-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –£ –ї–Є—Ж, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ –≤ –Т–Є–ї—М–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞, –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤ —Б—В–Њ–ї—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤, –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞? –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–Є—З, –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞—П—Б—М, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞: –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –∞—А–Љ–Є—П –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, —А–∞—Б—В—П–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л –Є —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –±–µ–Ј –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–∞ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Б–ї—Г—Е –Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –±—Л–ї –њ–Њ–і—Е–≤–∞—З–µ–љ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї—Б—П. –Ю—Б–Њ–±—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ, –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –†—Г–Љ—П–љ—Ж–µ–≤, –њ–∞—А–Ї–µ—В–љ—Л–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Ъ—Г—И–µ–ї–µ–≤ –Є –®–Є—И–Ї–Њ–≤ –Є –±–∞—Б–љ–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤. –°–ї—Г—Е–Є –Њ–±—А–∞—Б—В–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –і–∞–ґ–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –∞—А–Љ–Є—П –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —И–ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ –≤–Ј—П—В–Є–Є –Ъ–µ–љ–Є–≥—Б–±–µ—А–≥–∞ –Є –Њ—Б–∞–і–Є–ї–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ґ–Њ—А–љ –њ–Њ–і –Ф–∞–љ—Ж–Є–≥–Њ–Љ. –Э–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л—Е —Г–њ—А—С–Ї–Њ–≤ –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–є, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤, —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, —Б–і–∞–ї –∞—А–Љ–Є—О –С–∞—А–Ї–ї–∞—О –і–µ –Ґ–Њ–ї–ї–Є –Є —Г–µ—Е–∞–ї –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–µ, –≤ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Ф—О –С—Г–Ј–µ. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П (–Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Є—Е ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є¬ї) –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Т—В–Њ—А–Њ–є, –Я–∞–≤–ї–∞ 1, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ 1 –Є –Њ –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞. –Т 1834 –≥–Њ–і—Г –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б–ї–µ–њ. –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Я–∞–≤–µ–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1849 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ –°–Њ–Њ.  –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–µ—Б—В —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Ж–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, –Є –±–µ–Ј–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т.–Т. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ –њ–ї–∞—З–µ–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–µ—Б—В —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Ж–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, –Є –±–µ–Ј–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т.–Т. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ –њ–ї–∞—З–µ–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є.¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–Њ—З–µ—А–Є. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Є—В–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ—В—Ж–∞ –Є –µ–≥–Њ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О –њ–µ—А–µ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є. –Э–Њ –Ї—Г–Ј–µ–љ –µ—С –Љ—Г–ґ–∞ –≥—А–∞—Д –Ф—О –С—Г–Ј–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї¬ї, –њ—А–Є–і–∞–ї –Є–Љ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –≠—В–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –ї–Њ–ґ—М –Њ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–µ. –Я–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ—Л. –І—В–Њ–±—Л –Є–Ј—К—П—В—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Є–Ј –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М —З–µ—Б—В—М –Њ—В—Ж–∞, –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і –Є –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї–∞ –і–µ–ї–Њ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≥—А–∞—Д –Ф—О –С—Г–Ј–µ, –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–≤—И–Є–є —Б—Г–і, –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –Є–Ј–і–∞–ї –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Є—Б–Ї–∞–Ј–Є–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ–µ. –†–∞–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ф—О –С—Г–Ј–µ –Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–љ—Б–Є–љ—Г–∞—Ж–Є–є. –Ч–∞ –і–≤–∞ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е –≤–µ–Ї–∞ –ї–Њ–ґ—М –њ—А–Є–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П—Е, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ—Л –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г—В–µ—А—П–љ—Л. –С–Њ–ї—М—И—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –Є—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –і–Њ 1935 –≥–Њ–і–∞ –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Є –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ, –≤ –Љ–Є—А—Г –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ вАУ –њ—А–∞–≤–љ—Г—З–∞—В—Л–є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –≤–љ—Г—З–Ї–∞ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ—М—П –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞, –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ-–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≤ –Љ–Є—А—Г –Т–∞—А–≤–∞—А–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞-–І—С—А–љ–∞—П, —Г–Љ–µ—А—И–∞—П –≤ 1999 –≥–Њ–і—Г. –Э—Л–љ–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї¬ї –≤–µ–і—С—В –С–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ѓ–ї–Є–љ–∞ вАУ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–µ —В—А—Г–і—Л –і–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В. –Т 2002 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—И–µ–ї –њ–µ—А–≤—Л–є —В–Њ–Љ –Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1726 –њ–Њ 1800 –≥–Њ–і. –У–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї –Є–Ј–і–∞–љ–Є—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ–Љ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї¬ї вАУ —Б 1801 –њ–Њ 1834 –≥–Њ–і. –Т–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –њ—А–∞–≤–і—Г –Њ —А–Њ–ї–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ –Я–∞–≤–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ вАУ –і–µ–ї–Њ —З–µ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Н—В–Њ—В —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤. –Ю–± –∞–≤—В–Њ—А–µ.  –Ы–µ–±–µ–і—М–Ї–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З (1932), –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. –Т –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–µ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (1949), 1 –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т—Л—Б—И–µ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (1953), –Т—Л—Б—И–Є–µ –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –Т–Ь–§ (1960), –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (1968), –Т—Л—Б—И–Є–µ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –°–°–°–† (1984), –Т–Њ–µ–љ–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ (1986). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є, –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є. –ѓ–≤–ї—П–ї—Б—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е: –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –С—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Т 1988 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –£—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Т–Ь–§ –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Б–Њ—В–љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П. –Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1991 –≥. —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б. –Ф–Њ 2000 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –Т–Ь–Р –Є–Љ. –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞. –°—Б—Л–ї–Ї–Є –њ–Њ —В–µ–Љ–µ. –°—А–µ–і–Є –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤—Л—Е –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, –љ–µ –Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–ї —Д–∞–Љ–Є–ї—М–љ—Г—О —З–µ—Б—В—М –Є–ї–Є —З–µ—Б—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ь—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ - —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞—И–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є - –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –Т–Ь–§. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

17.07.200915:2417.07.2009 15:24:10

0

17.07.200912:5117.07.2009 12:51:48

–Э–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –љ–∞—А–Њ–і –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ш —Б —Б–µ–Ј–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—Е–Њ—В—Л —И–ї–Є –њ–Њ —Д–ї–Њ—В—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л: —В–∞–Љ –Ъ–£–Э–У —Б –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –ї—О–і–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, —В–∞–Љ –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–ї–Є–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ. –Ш —А–µ–Ј—О–Љ–µ: —Б–љ—П—В—М, –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Э–°–°, —Г—В–Њ–ї—Й–Є—В—М, —Г–≥–ї—Г–±–Є—В—М, —Г—Б–Є–ї–Є—В—МвА¶ –Т–Њ–±—Й–µ–Љ, –Њ–і–љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–∞—П –±–Њ–ї—М –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –Ю—Е–Њ—В–∞ –і–ї—П –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞,–∞ –љ–µ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –Э–µ –ї—О–±–Є–ї —П —Н—В–Є—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї –≤—А–Њ–і–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –∞ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–µ—А—Г—В—Б—П —Б —А—Г–ґ—М—П–Љ–Є, —В–∞–Ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є. –У–ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ—А—П—В, –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Г–ґ–µ ¬Ђ–љ–∞ –≥—А—Г–і—М –њ—А–Є–љ—П–ї–Є¬ї. –Р –µ—Й–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Є–Ј –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –ґ–≤—Б , –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞, –Љ–µ—В—А –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—М —А–Њ—Б—В–Њ–Љ, –≤ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞—Б—М. –Ъ–Њ–Љ–±–Є–љ–µ–Ј–Њ–љ –љ–∞ –љ–µ–є –Њ–±—В—П–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–є, –≤—Б–µ –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ –≤—Л–њ—Г–Ї–ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А—Г–ґ—Г, —Б–∞–њ–Њ–≥–Є —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А—П–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є, —А—Г–ґ—М–µ. –Ъ–∞–Ї –≥–ї—П–љ–µ—В –Ї—В–Њ –љ–∞ –љ–µ–µ –Є–Ј –љ–µ-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П.–Р –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В, –њ–∞—В—А–Њ–љ—В–∞—И –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В, –Љ–Њ–ї–љ–Є—О –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–±–µ–Ј–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–Њ –і–µ–Ї–Њ–ї—М—В–µ —А–∞—Б—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–µ—ВвА¶–С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Є—З–∞–µ—В. –Р –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ-—Д–Є–≥. –Ю–љ–Є –µ–µ –Ј–∞ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ—А–ґ–∞—В. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Є—Е —В–Њ–ґ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Њ–±–≤—Л–Ї–ї–Є—Б—М, –њ—А–Є –љ–µ–є –і–∞–ґ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–ї–Є—Б—М. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В. –Р –Є–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ: –Њ–љ–∞ –ґ–µ –≤ —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–µ–Ј–Њ–љ–µ —Б –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–є –≤–њ–µ—А–µ–і–ЄвА¶–Ш –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —А–Є—Б—Г—О—В –≤ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ш —Г–ґ–µ –≤ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М—Б—П —Е–Њ—В—П—В. –Ш–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Ж—Л, —З—В–Њ –ї–Є? –Ш –≤–Њ—В —Г–µ–Ј–ґ–∞—О—В –Њ–љ–Є, –∞ –Љ—Л —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –і–µ—А–≥–∞–µ–Љ—Б—П: –≤—Б–µ –ї–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ? –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ? –Ь–Њ–±–Є–ї–Њ–Ї вАУ—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ–± —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М. –Ш –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В—Б—П, –Љ—Л –ґ–і–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—ПвА¶ –Ш —В–∞–Ї –і–≤–∞ –і–љ—П, –і–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–µ—А–≤–љ–ЊвА¶ –§—Г, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є. –°—В—А–Њ—О, –њ—А–Њ—И—Г –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–∞ –Њ—Е–Њ—В–∞. –°–Њ–Њ–±—Й–∞—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г. –Ю–љ –Є—Е —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –ґ–∞–ї—Г–µ—В, —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В. –£—В–Є—А–∞–µ–Љ –њ–Њ—В –Є —Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –њ—А–∞–≤–і–∞–Љ–Є –Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≤—Л–µ–Ј–і. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Є–ї–Є –Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є. -–Э—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –і–Є—З–Є –Є–Ј–≤–µ–ї–Є? –Р –≤—Б–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ—И–ї–Є –Ј–∞–≥–Њ–љ—Й–Є–Ї–Є —Ж–µ–њ—М—О, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Ј–∞–є—Ж–∞, –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–∞–ї—М–±–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, –Ї–∞–Ї –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ- —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г. –Ф—Л–Љ, –≥—А–Њ—Е–Њ—В –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –Њ–≥–Њ–љ—М, —В–∞—А–∞—А–∞–Љ –њ–Њ–ї–љ—Л–є! –Э–∞–њ—Г–≥–∞–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–Є–љ—Г , –љ–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Љ–∞–Ј–∞–ї–Є. –Ш –ї–Є—И—М –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—П—Ж –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—И–Љ—Л–≥–љ—Г—В—М –Љ–Є–Љ–Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Л, –Њ–љ–∞ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –љ–Њ–≥—Г –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞. –£–і–∞—А–Є–ї—Б—П –Ј–∞—П—Ж –Њ –њ—А—П–ґ–Ї—Г –љ–Њ—Б–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–Ї—Г–≤—Л—А–Ї–љ—Г–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Є –Ј–∞—В–Є—Е –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞вА¶ –С–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–є—Ж–µ–≤ –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є. –Ю–і–Є–љ, –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ–∞–Ї –і–Њ–±—Л—З—Г –і–µ–ї–Є—В—М? –°—В–∞—А—И–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і. –°—В—А–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї, –њ–Њ–љ—Г—А–Є–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –Р –Љ—Л —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Є: -–Т—Б–µ, —Е–Њ—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –±—Г–і–µ—В–µ –µ–Ј–і–Є—В—МвА¶–Э–Њ- –±–µ–Ј —А—Г–ґ–µ–євА¶–Ч–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–Є –≤–∞–Љ? –°–∞–њ–Њ–≥ —Е–≤–∞—В–Є—ВвА¶ –Ч–∞–є—Ж–∞ –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞. –Э–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –µ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ–∞: —Б—В–∞—А—И–Њ–≥–Њ –Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї. ¬Ђ–Ч–∞ –±—А–∞–Ї–Њ–љ—М–µ—А—Б—В–≤–Њ, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –љ–µ–і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–∞—Е –Њ—Е–Њ—В—Л —Б –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ—ГвА¶¬ї –§–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї. –°—В–∞—А—И–Њ–є , —А–∞–Ј–Љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–ї–µ–Ј—Л –њ–Њ —Й–µ–Ї–∞–Љ, –Ї—А–Є—З–∞–ї, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ –ї–Є—Б—Г –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —Б—В—Г–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ–± —И–Ї—Г—А—Г –љ–µ –њ–Њ–њ–Њ—А—В–Є—В—М, –Є —Г–±–Є–ївА¶ –Э–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В: - –Ґ—Л –љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞—П—Ж –љ–µ –ї–Є—Б–Є—Ж–∞вА¶ –Э–µ—В, —А—Л–±–∞–Ї–Є –Љ–љ–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–µ–µ. –Р –≥—А–Є–±–љ–Є–Ї–Є- –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–љ—П...

17.07.200912:5117.07.2009 12:51:48

0

17.07.200907:5717.07.2009 07:57:46