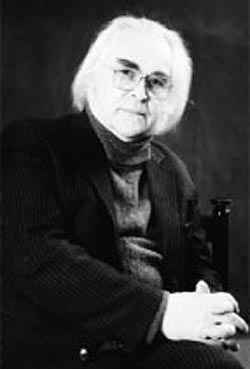

Житников Вадим Сергеевич. Московская ВМСШ.

О Вадиме Житникове – старейшем мастере офорта – можно рассказывать долго. Автор поэтичнейших образов старой Москвы. Замечательный книжный график, на счету которого более двадцати книг. Блестящий экслибрисист, чьи работы хранятся в музеях России, Италии, Китая, Великобритании, Чехии, Украины, Финляндии, Бразилии. Вдумчивый, чуткий педагог, вырастивший целую плеяду талантливых графиков – К.Зинина, В.Потапова, О.Тучину, А.Тамбиева, М.Якушина. Первооткрыватель, разработавший оригинальный метод гравирования – акватинта с рисующим зерном. А ещё – мастер на все руки, собравший по своей схеме телевизор, а ещё – страстный поклонник поэзии…

Несмотря на свой почтенный возраст (художнику в следующем году исполнится 80 лет), Вадим Сергеевич и сегодня весь в работе. Например, сейчас он готовит серию рисунков и офортов для книги Евгении Львовой «Московские знакомцы. Встречи и судьбы». Наша беседа тоже началась со встреч и судеб. Художник вспоминает:

– Родом я из старинного города Коломны. Мой отец в молодости по комсомольскому набору несколько лет служил во флоте – палубным старшиной на крейсере «Аврора». Потом его как пишущего человека (он одно время редактировал ведомственные газеты) взяли в Совнарком. В дальнейшем он работал в Совете министров помощником у Косыгина – готовил материалы, документы и т.д. Мама работала чертёжником-конструктором. Она прекрасно рисовала; не будучи профессиональным художником, она до войны выставлялась в ДК железнодорожников вместе со мною.

В 1929-м году мы переехали в Москву, так что детство моё прошло в неуютные тридцатые годы. Жили мы на Волхонке, в квартире, принадлежащей когда-то Тропинину. Наш дом и наши души были потрясены взрывом храма Христа Спасителя, это было так рядом, так близко. Три человека из нашей квартиры были уведены ночью, так что поздний стук в дверь пугал. Утром, спотыкаясь на булыжной мостовой переулка, волоча ранец, спешил я в школу, убегая от пугающего тёмного силуэта «воронка».

Потом мы жили в Трубниковском переулке, дом 19. Этот дом часто снимали в кино. В нашей квартире жило 12 семей; разумеется, никаких удобств не было. Утром все встречались в коридоре с ночными вазами… Любопытно, что наш балкон был больше комнаты. Он был весь усеян кирпичами: это соседские ребята, враждовавшие со мной, с верхних этажей забрасывали меня камнями, а я увёртывался.

Помню, что в доме жила Гоголь-Яновская (дальняя родственница Гоголя) с внуком. Помню также пожилую квартирантку, которая в войну собирала для пропитания картофельные очистки. А когда она умерла, в её комнате обнаружили сундук, набитый драгоценностями.

В войну нас с мамой эвакуировали в Саратов. Время настало трудное, не до учёбы было. В 1942-м, вернувшись в Москву, работал грузчиком на лесозаготовках.

Надо сказать, что рисовал я постоянно, с двух лет, но мечтал стать моряком, как и мой папа. В 1943-м году я уже щеголял в морской форме – поступил в Московскую военно-морскую спецшколу, которая тогда находилась в Куйбышеве. Питание было там скудное. На ужин давали три нечищеные картошины, политые горьким маслом, и двести граммов чёрного хлеба. Мы выедали серединку в хлебном куске и клали туда кашу – получалось как бы пирожное. Однако война кончилась, и вместе с ней прошло желание стать моряком...

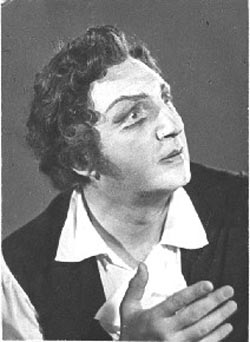

Заблудовский Владимир Захарович. Ленинградская ВМСШ.

В.З. Заблудовский в роли Алеко.

в г. Ленинграде в семье студентов вокального факультета Ленинградской (Петроградской) Консерватории. Отец-драматический тенор, мать- драматическое сопрано. В 1927 г. в связи с рождением второго сына и трудным материальным положением, родители, не окончив Консерваторию, ушли работать. С детства В.Заблудовский мечтал быть моряком и очень любил военные оркестры, мог уйти за проходящим по улице оркестром на другой конец города. Окончив в 1940г. семь классов средней школы, В.З. поступил в военно-морскую спецшколу при училище им. Фрунзе.

Великая Отечественная война застала курсантов спецшколы на летних сборах. В.З. Заблудовский участвовал в обороне Ленинграда, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В феврале 1942 г. спецшколу на машинах по ладожской «Дороге жизни» эвакуировали из города в Кабону, а там эшелон отвез их в Таганрог. После окончания спецшколы (неточность, - ред.) в звании лейтенанта служил на Черноморском флоте, затем был переведен на Тихоокеанский флот в Сахалинскую флотилию. Проходя службу, работал корреспондентом газеты «Краснофлотская правда» и инструктором отдела боевой подготовки ежедневной газеты «На страже Родины». Учась в спецшколе и служа на флоте, принимал активное участие в художественной самодеятельности, пел русские народные песни и песни советских композиторов.

В 1948 г. командующий Тихоокеанским флотом откомандировал В. З. Заблудовского в Ленинградскую Консерваторию для прослушивания на вокальный факультет. Так как он не имел никакого музыкального образования, но имел отличный вокальный материал, его приняли в Музыкальное училище при Консерватории. Будучи студентом Музыкального училища с марта 1948 г. по апрель 1949 г. работал внештатным корреспондентом газеты «Вечерний Ленинград».

В 1950 г. не окончив Училища, был принят в Консерваторию на вокальный факультет в класс педагога народного артиста РСФСР Сергея Николаевича Шапошникова- ведущего баритона Малого оперного театра ( ныне государственного академического театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского). За годы учебы в Консерватории В. Заблудовский участвовал в спектаклях Оперной студии Консерватории. В 1955 г. в дипломном спектакле – опере Ш. Гуно «Фауст»- спел партию Мефистофеля и получил диплом с отличием...

Зайцев Федор Сергеевич. Ленинградская ВМСШ. 1942 г.

родился 19 декабря 1925 года в Брянской области в семье рабочего. Окончил Ленинградскую Военно-морскую спецшколу, откуда в 1942 году был направлен в Тихоокеанское Военно-морское училище во Владивостоке, а в 1945 году – в Каспийское ВВМУ в Баку, которое закончил в 1947 году. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией по освобождению портов Северной Кореи на тщ-281 2 бригады тральщиков т. ОФ. Участвовал в боевом тралении на Тихоокеанском флоте. Служил на Балтийском флоте командиром БЧ-II-III тральщика, командиром группы управления артогнем командиром большого охотника.

В 1953 году окончил Военно-дипломатическую академию в Москве. Был в загранкомандировке. Служил на Дунайской флотилии (разведка против Югославии, когда испортились отношения с Тито). С 1970 года – служил в штабе БФ. 1973 год – начальник морского разведцентра заграницей.

Замышляев Баррикад Вячеславович. Московская ВМСШ. 1942 г.

Он не дожил одного дня до своего 82-летия, оставаясь на «посту» главного научного сотрудника родного института. В ясном уме и твердой памяти закончилась жизнь этого многосторонне одаренного и мужественного человека, который в 34 года защитил докторскую диссертацию, на равных разговаривал с маститыми учеными, а в 80-летнем возрасте живостью и цепкостью ума, желанием и способностью воспринять новое удивлял 30-летних.

Его многогранная научная и общественная деятельность, отеческое отношение к подчиненным и способность вложить в них частицу себя, оптимизм и последовательность в достижении цели, трепетное отношение к флотским традициям заставляли проникнуться глубоким уважением к этому удивительному Человеку всех, кому посчастливилось жить и работать с ним.

Баррикад Вячеславович родился 5 февраля 1925 г. в г. Ленинграде в семье военнослужащего. Еще с детства его покоряет море и морские традиции офицеров флота. Целеустремленность становится главной чертой его характера.

«Баррик в спортивные игры, как правило, играл до тех пор и столько раз, пока не добивался победы», — вспоминает его младший брат Владилен.

По окончании 7 классов в 1940 г. Замышляев поступает и в 1942 г. с отличием оканчивает в Москве Военно-морскую спецшколу. В этом же году он принимает военную присягу, а в 1943 г. поступает на кораблестроительный факультет Ленинградского Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. В составе Балтийского флота принимает участие в боевых действиях против фашистской Германии, а затем — в параде Победы.

После окончания училища в 1948 г. его как Сталинского стипендиата распределяют в институт военного кораблестроения. В 1954 г. после успешной защиты кандидатской диссертации Баррикад Вячеславович переходит в Центральную лабораторию Военно-морских сил по проблемам ядерного оружия. Он активно подключается к организации и проведению натурных ядерных испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах.

Пройдя все ступени служебной лестницы до заместителя начальника Морского филиала ЦНИИ, уже будучи Лауреатом Государственной премии и Заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, в 1971 г. капитан 1 ранга Замышляев назначается на должность начальника 12 ЦНИИ Минобороны (г.Загорск). На этом посту в полной мере проявляется его талант организатора и руководителя — новатора в науке. Творческие идеи Замышляева служат основой целенаправленной реорганизации научной деятельности института, что способствует бурному росту его научного потенциала. Институт становится ведущим научным центром Министерства обороны.

Баррикад Вячеславович — основоположник большой научной школы. Под его руководством подготовлено более 40 докторов и кандидатов наук, многие из которых впоследствии возглавили ведущие научные организации страны.

Начиная с середины 1970-х годов, стараниями начальника гарнизона генерала Замышляева развёртывается бурное строительство военного жилого городка. Строятся высотные дома, многочисленные детские игровые площадки. Создаётся спортивный комплекс с футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками, теннисным кортом, школой фигурного катания и хоккейной коробкой, шахматным домиком, декоративными прудами. Ведется благоустройство пляжа и лодочной станции на озере Лесном. Художественно обустраивается Святой источник — достопримечательность городка.

«А как приятно было поздним вечером пробежаться по освещенной «дорожке здоровья» до Красного моста или побывать на трассе горнолыжного спуска (рядом с источником), где, как на склонах Чегета, работал подъемник!» — вспоминают любители лыжного спорта.

Устанавливается и оборудуется под кафе самолёт Ил-18.

«Операция по доставке самолета Ил-18 с аэродрома г. Киржач по узким дорогам Загорска надолго запомнилась не только ответственным от командования, но и специалистам «Энергосети», и милиции. При перевозке самолета по пути движения из-за негабаритных размеров «груза» пришлось 18 раз отключать и частично демонтировать высоковольтные линии электропередачи», — вспоминает полковник в отставке Энгельс НОВИКОВ.

Даже в отпуске Баррикад Вячеславович не перестает думать о городке. Так, когда он отдыхал в Гаграх, ему приглянулась система слива воды, которая впоследствии была воспроизведена на плотине озера Лесного.

Рабочий день командира часто начинался с докладов о проделанном накануне по строительству и благоустройству городка и постановки новых задач. Столь большое внимание этому вопросу он уделял потому, что считал благоустроенный быт и климат в семье — одним из эффективных способов повышения творческой отдачи коллектива. Как истинный организатор науки Замышляев дополнительные работы по строительству и благоустройству городка использует как способ быстрой и наглядной проверки и отбора способных ответственных офицеров, как кастинг возможностей их продвижения по служебной лестнице. Большинство начальников отделов прошло через это «сито».

Не совсем просто решался вопрос финансирования строительства городка. При выделении денег авторитет командира и помощь ЦК профсоюза часто были определяющими. Этому также способствовало то, что городок несколько раз признавался лучшим в Министерстве обороны и награждался премией, которая опять же шла на его благоустройство.

За большой личный вклад в строительство и благоустройство жилого городка (поселка Ферма) Баррикад Замышляев удостоен звания — Почётный гражданин города Сергиев Посад.

После ухода с должности начальника 12 ЦНИИ в 1992 г. Баррикад Вячеславович остаётся в институте. Он с полной отдачей до последних дней жизни продолжает трудиться по оборонной тематике в институте и по проблемам национальной безопасности страны в научных советах и органах Российской академии наук.

Главным итогом всей многогранной научной и организаторской деятельности Баррикада Вячеславовича является городок и родной институт. И сегодня институт — его детище, в основном, сохранил свой научный потенциал, несмотря на финансовые и кадровые трудности последних лет. Жаль только, что многие красоты городка уже канули в Лету!...

Баррикад Вячеславович остаётся в памяти коллег по Институту крупным ученым, неизменным лидером научного коллектива, высоко эрудированным, принципиальным и заботливым командиром. А в памяти жителей военного городка, несколько тысяч из которых пришли проститься с ним в день похорон, — легендарным человеком, генералом, умеющим видеть и воплощать красивое в жизнь, рачительным хозяином, фамилию которого по праву должна носить одна из улиц посёлка Ферма.

Кабаков Марк Владимирович. Московская ВМСШ. 1942 г.

Род. в Ленинграде. Учился в Московской военно-морской спецшколе. Участник Великой Отеч. войны.; гл. старшина. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище (1947). Был членом КПСС (с 1952). Служил военным инженером на Северном, Балтийском и Черноморском флотах (до 1974), работал спецкором ряда центральных газет. Капитан 1 ранга-инженер в отставке. Печатается как поэт с 1942. Опубликовал также кн. прозы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сов. Заполярья", "За безупречную службу" 1-й и 2-й степени.

Есть такое классическое изречение: «Писатель в России должен жить долго». Чтобы дождаться признания. Это не всегда удается. Марк Кабаков этот завет выполнил, и сегодня он признан не только как поэт, продолжающий романтическое восприятие моря, заложенное в стихах Алексея Лебедева, Николая Флерова и Всеволода Азарова, но и как прозаик и публицист, всегда остро воспринимающий события и реагирующий не менее остро на эти события. Особенно, если они касаются флота. Он неизменный и желанный гость на всех флотах нашей страны. Первоклассный поэт и капитан первого ранга публицистикой он стал активно заниматься после увольнения запас в 1974 году и в качестве корреспондента «Правды», «Красной звезды», «Литературной газеты» и Советской России объездил, обплавал и облетал всю страну. В 2003 году ходил на эсминце Беспокойном из Балтийска в Петербург. На том же эсминце в 1997 –1998 годах ходил в Польшу, Германию, Великобританию, Голландию, Бельгию. В 2003 году летал на Камчатку, был в Совгавани, во Владивостоке. Уходить в плавания после семидесяти – это достойно занесения в книгу рекордов Гиннеса. Подвижность и неуемность в творчестве – вот главные его доминанты. В последний мой приезд в Москву бродили мы полдня по знакомым переулкам – от Малой Бронной, где теперь он живет, до Остоженки, где раньше была его квартира, и он без устали говорил и говорил, открывая мне все новые и новые подробности об известных людях, живших здесь, об архитекторах… Я уже еле брел, а он не уставал от ходьбы и все продолжал восхищаться своим любимым городом…

... Первоклассный поэт и опытный механик, капитан первого ранга, публицистикой он стал активно заниматься после увольнения в запас в 1974 году и в качестве корреспондента «Правды», «Красной звезды», «Литературной газеты» и «Советской России» объездил, обплавал и облетел всю страну. В 2003 году ходил на эсминце «Беспокойном» из Балтийска в Петербург. На том же эсминце в 1997—1998 годах ходил в Польшу, Германию, Великобританию, Голландию, Бельгию. В 2003 году летал на Камчатку, был в Совгавани, во Владивостоке. Уходить в плавания после семидесяти — это достойно занесения в книгу рекордов Гиннеса. Подвижность и неуемность в творчестве — вот главные его доминанты.

Есть у Марка Кабакова любимый город — Балтийск, его поэтическая родина. К разговору об этом городе и шестидесятых годах он всегда возвращается. Для многих то время и сейчас остается некоей поэтической идиллией, в которой почти все флотские офицеры или сами писали стихи, или были влюблены в поэзию. И среди них были три главных рыцаря стиха, три неразлучных друга: Марк Кабаков, Никита Суслович, Анатолий Краснов...

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских и подготовительных училищ.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru

2) В Таганрог в то время эшелон еще никак не мог отвезти - Таганрог был занят фашистами.

3) После выпуска звание "лейтенанта" не присваивали, присваивали младшего лейтенанта.

Впрочем, сообщил я вам сущие мелочи...