А какие прекрасные названия сёл и деревень были вокруг нас! Черновское, Ключи, Быстри, Наяново, Раменье, Соловецкое, Запевалово. Хотя по дороге от станции Шабалино до нашей деревни встречаются и такие названия деревень, как Червяки, Татары, Жуки, Чахловка, Мендели. Я думаю, что каждое название имеет под собой какие-то корни или историческое событие.

Родину отца я почти совсем не знаю, так как был в Залазне всего один раз после восьмого класса. Я уже учился в Нахимовском училище, на летние каникулы можно было ехать бесплатно в любую точку Советского Союза, выписывали воинские проездные документы. В народе их называли литером. Мама мне написала в письме, чтобы я выписал билет до станции Стальная. Сейчас бы я своего ребёнка в таком возрасте не отпустил в такое путешествие. Хотя мы с шестого класса ездили на каникулы из Ленинграда в разные города страны самостоятельно, и никогда ни с кем не случалось никаких происшествий. Попутчики всегда старались взять юных путешественников под свою опеку, заботились в пути, подкармливали. Ехал я из Ленинграда на поезде Ленинград-Горький. По дороге сделал остановку в Иванове, погостил немного у мамы. Затем доехал до Горького, где надо было делать пересадку на Киров. Приехал в Киров неудачно: поезд Киров-Верхнекамская, на котором мне надо было ехать до станции Стальная, убыл незадолго до моего приезда в Киров. Почти сутки я просидел на вокзале в Кирове, город не осматривал. Чуть было случайно не уехал в Удмуртию. У проходившего мимо железнодорожника спросил, нет ли какого поезда до Омутнинска, ему послышалось другое название, и он мне сказал, что сейчас отходит поезд, на котором я доеду до станции Мытица. Вроде созвучно Омутнинск и Мытица. Хорошо, что я у вагона спросил, идет ли этот поезд до станции Стальная, на что мне ответили, что совсем в другую сторону. На другой день я уехал по своему маршруту. По приезде в Омутнинск нашёл попутную машину до Залазны.

Автобусов в то время не было. Ехали в грузовике с открытым кузовом. Дорога мне очень понравилась. Уже начиналось предгорье Урала, красивые речушки, горки, леса.

На своего дядю Филиппа и его семью я свалился, как снег на голову. Конечно, они очень хотели, чтобы к ним приехали дети его брата Михаила. Что интересно, у дяди Филиппа рождались только девочки. Всего их было девять, Зоя, Галя, Лиза, Шура, других сейчас не помню, все симпатичные, стройные. Когда я приехал к ним, четверо старших жили отдельно в других местах, а дома были пятеро младших, но они были старше меня. Для них появление в доме брата, двоюродного, стало большой радостью, в доме поднялась невообразимая суета, не знали, куда меня посадить, чем меня накормить. Дяде Филиппу хотелось меня угостить как следует, но мне в то время было всего 15 лет, спиртного я в рот не брал, ещё слишком мал был. Недалеко от дома были речки и пруды. Дядя Филипп наловил рыбы, привёз мяса. Тётя Афанасия, его жена готовила на целую дружину, старались накормить от души. В Залазне, кроме их семьи, жило много других родственников, и все хотели, чтобы я и у них погостил. Моего отца все очень любили, и хотя прошло 15 лет как отец ушёл на фронт ( я ездил в Залазну в 1956 году ), его помнили и сына его встретили, как самого дорогого гостя. Как рассказал мне дядя Филипп, много родственников жило и в самом Омутнинске, но к ним я не попал. Даже в Залазне не всех посетил. Мне хотелось побыть и у матери, поэтому пришлось расставаться. Мои двоюродные сестры со слезами на глазах провожали меня, очень им не хотелось со мной расставаться. С некоторыми их них мы позднее встречались уже в Москве.

Мне предстоял обратный путь в Иваново, опять с несколькими пересадками. В поезде мой воинский билет вызывал недоумение контролёров. У нас был только отпускной билет из училища без фотографии, других документов, удостоверяющих личность, не было. И вот, вспоминая, как я, пятнадцатилетний пацан, путешествовал один с несколькими пересадками, не видел в этом ничего сверхъестественного. Сейчас боятся таких же детей пустить с одного конца Москвы на другой без сопровождения. Наверное, люди стали более равнодушными, более жестокими, стало больше насилия над личностью, хулиганства.

Так вот мы с мамой жили в своём Полатове. Изредка приходили письма с фронта от отца, даже несколько своих фотографий он прислал. Писем у меня не осталось а фотографии есть, на одной из них написано: "На память сыну Вите". Закончилась война, и в наш район в 1946 году приехали вербовщики из текстильного центра города Иваново. Нужно было поднимать текстильную промышленность, чтобы одеть людей. Разрешено было набирать молодых девушек в деревнях для ФЗУ, чтобы научить их специальностям ткачих, прядильщиц, мотальщиц и других. Мама решила, что будет лучше для дочерей, если они уедут в город. Уехало много девушек, среди них две мои сестры и несколько других родственниц. Всё бы хорошо, да раньше никто не думал о том, что настанет время, когда девушкам надо будет выходить замуж, а Иваново заполнено только девушками. В городе было очень много текстильных фабрик, где для мужчин было мало работы, и называли Иваново городом невест.

Спустя годы решили немного выправить положение, когда по просьбе ивановских текстильщиц приняли решение построить в городе несколько машиностроительных предприятий типа завода расточных станков и других. На этих заводах появились рабочие места для мужчин, и хоть немножко положение стало выправляться. Хотя в 1991 году остановились и текстильные фабрики, и машиностроительные заводы. Наши временные правители, пришедшие к власти, решили всю продукцию закупать на Западе, а наши люди пусть вымирают, их очень много.

Итак, привезли девушек в Иваново, зачислили в ФЗУ при прядильно-ткацкой фабрике имени О.А.Варенцовой, поселили в общежитии. Сейчас имя О.А.Варенцовой носит совсем другая фабрика. Гале было 16 лет, Рите - 17 лет. Пётр в это время ещё жил в детдоме, я жил с мамой. На следующий год сестры получили отпуск, правда, короткий, всего две недели, такие были отпуска у рабочих, и приехали в деревню погостить. Привезли нам гостинцев, радости было немерено. Время пролетело незаметно, сестры уехали, жизнь пошла по заведенному деревенскому кругу. А на следующее лето в 1948 году мама продала наш большой дом одному из наших родственников Петру Созинову и его жене Марии за мешок муки. Пётр работал трактористом, зарабатывал побольше, чем остальные сельские труженики. Когда он покупал дом, то он нам сказал, что мы можем приезжать в этот дом в любое время и жить в нём сколько захотим. Своих детей у них с Марией не было.

Я знаю, что в дальнейшем из Полатова уехали мои двоюродные сестры, дети тёти Нии и дяди Акима, и сейчас живут в Клинском районе Московской области.

До XIX века сундуки — большие, окованные железом — служили шкафами. В них хранили все: от пеленок и распашонок до погребального савана. Собственно, сундук долгое время и был единицей измерения нажитого добра вообще и богатства в частности. А еще на нем спали, с ним ездили в «дальние» гости. -

Так вот подхватила мать нас с братом Петром, кое-какое имущество из дома, среди которого был большой сундук, на нём брат долго спал в Иванове, и поехала к своим дочерям. Как ей удалось уехать из колхоза, я не знаю, в то время были строгости с выходом из деревни. Ехали мы долго. Сначала несколько дней жили в Шабалине, где я впервые увидел паровоз и железную дорогу. Затем была длинная пересадка в Нерехте. Как уж мы довезли большой сундук и другие вещи, я не представляю. В Иванове нас, конечно, никто не ждал. Сестры только что закончили ФЗУ, жили в общежитии при фабрике по 8-10 человек в комнате. Фабрика до революции 1917 года принадлежала фабриканту И.Н.Гарелину. Говорили, что ещё при нём были построены рабочие казармы, в которых жили рабочие фабрики. Комендант общежития разрешила нам несколько дней пожить у сестёр, пока мы найдём себе приют. Иваново в то время состояло в основном из частных деревянных домов, хозяева которых сдавали желающим углы, так как отдельных комнат в домах не было. В одном из этих домов на улице Данилова нас согласились пустить на квартиру. Удобно было то, что дом находился недалеко от фабрики, где работали сестры. Рядом протекала река Уводь, а также находилось место сбора канализационных отходов со всего города. Сплошной канализации в городе не было, были выгребные ямы, из которых «золотари» черпаком выгребали всё добро в бочки и на лошади привозили в определённое место, где был приёмный колодец. В него сливали отходы жизнедеятельности, а от этого колодца всё куда-то стекало, очевидно, на очистные сооружения. Путь этих ассенизационных обозов проходил мимо дома, в котором мы поселились и мы знали почти всех «золотарей» города. Почему-то среди них было много глухонемых, к ребятам они относились очень хорошо.

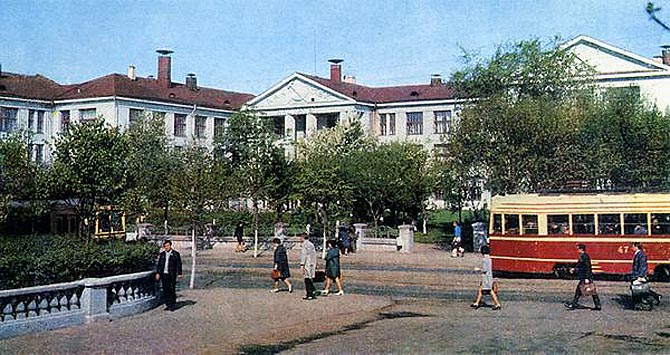

Устроиться на работу, не имея ни профессии, ни образования было не так просто. Мама в жизни ни одного дня не училась в школе, умела делать только деревенские дела: пахать, сеять, жать, рожать детей. Хорошо, что в Иванове жила её двоюродная сестра в доме-корабле, у неё уже были кое-какие связи и она составила протекцию маме: помогла ей устроиться уборщицей в прачечную Посадского банно-прачечного комбината. Зарабатывала она по тем деньгам 360 рублей, на нас с братом платили пенсию за погибшего отца 180 рублей, о величине заработка сестёр не знаю. Из этих денег мы платили за квартиру, а на остатки жили, питались, одевались. Конечно, у нас не было отдельной комнаты, жили в одной избе вместе с хозяевами. Мама устроила меня в детский сад на Крутицкой улице, мне только осенью надо было идти в первый класс, так что всё лето я ходил в садик. Мне там очень нравилось, нас неплохо кормили, воспитатели были хорошие, заботливые. Я был мальчик не балованный, смышлёный, воспитателям тоже пришелся по душе. Когда исполнилось 7 лет и надо было идти в школу, они меня уговаривали ещё годик походить в садик. Кстати, меня только раз отвели в садик, а в дальнейшем я ходил туда самостоятельно, хотя надо было переходить оживленную улицу Фридриха Энгельса с трамвайными путями и движущимся транспортом. Правда, движение в то время не было таким интенсивным, как сейчас, личных машин было очень мало, да и служебного и общественного транспорта немного.

Что сразу бросилось в глаза, когда мы приехали в Иваново, это своеобразный выговор. Очень многие вставляли в разговор слово «чай» не в смысле напитка, а просто как вводное слово, слово-паразит. «Ты, чай, на работу идёшь? - Нет, я, чай, сегодня уже отработала.» Это слово в разговорной речи мелькало без конца и у взрослых и у детей. В нашей семье оно не прижилось.

Второе, на что сразу обращаешь внимание - это очень выделяющееся оканье в разговоре. Тех, кто не окал, дразнили стишком:

Кагда я жила в Маскве,

Я стаяла на даске.

Гаварила я на «А»,

Например, Масква.

Вдруг доска моя упала,

Я в Иваново попала.

Говорю теперь на «о»,

Например, Иваново.

Осенью 1948 года я пошёл в первый класс в мужскую начальную школу на улице Арсения. В то время школы ещё были мужские и женские. С одной стороны, вроде, и неплохо, а с другой стороны, как прожить без женского общества? У меня так сложилось в жизни, что я ни одного дня нигде не учился вместе с девушками, всюду меня окружали только парни.

На улице Данилова мы прожили чуть больше года, потом что-то не заладилось с хозяевами. Я заболел корью, меня положили в больницу где-то в районе Рабочего посёлка. Когда я вышел из больницы, меня привезли уже в другой дом на улице Дунаева. От фабрики это было дальше, от моей школы тоже, но в Иванове не было очень больших расстояний. На новом месте жительства был вообще какой-то Шанхай. В доме жила семья хозяина Циплова в составе 4 человек, наша семья 5 человек и ещё человек 12 разных квартирантов. Кто жил в чуланчиках, кто в горнице, кто в избе. Взрослые работали в разные смены, т.к. фабрики работали в три смены, выходные были скользящие, поэтому все вместе никогда не собирались. Вечерами взрослые садились за стол перекинуться в картишки или в домино. Телевизоров тогда не было. Я помню, что часто уроки мне приходилось делать на табуретке, стоя перед ней на коленях, тем не менее мы с братом учились неплохо. Брат учился уже в восьмилетней школе № 26 на Негорелой улице. В этом здании когда-то учился Д.А.Фурманов, о чём сообщает мемориальная доска на фасаде. Конечно, нам с братом ходить было в школы далековато, но по пути, мы всегда ходили вместе. Его одноклассники при необходимости всегда заступались за меня. Когда я закончил начальную школу, то меня вместе с классом перевели также в эту школу в пятый класс, но до этого ещё далеко.

Несмотря на то, что нас, квартирантов, у Ципловых жило много, у нас никогда не было ссор, мы со всеми, можно сказать сроднились, мама и сестры до последних дней поддерживали дружеские отношения, особенно с тётей Шурой Хохловой.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru