Хочется верить, что память о тех, кто отдал годы службы на флоте, кто служил на атомной лодке К-27, останется на века. Наша Светлая Память всем ушедшим морякам-подводникам АПЛ К-27, честь, и уважение ныне живущим в различных городах, посёлках нашей когда-то Великой Родины, которую мы сообща защищали.

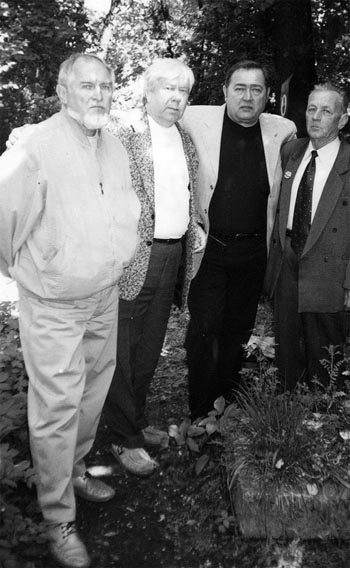

Ветераны-подводники: (слева направо): В.Домбровский. Г.Агафонов, В.Мазуренко, Ю.Воробьев (2002 г.).

Глава 11. РЕМОНТ И СНОВА В МОРЕ

Ремонт – это когда весь мир разобран на запчасти, и уже не верится, что когда-нибудь удастся всё восстановить в прежнем виде. Причём – всё равно, ремонтируется квартира, паровоз или корабль.

А.Реутов "Вымпел над клотиком"

В октябре 1965 года после того как АПЛ К-27 прибыла в Северодвинск на завод "Севмаш" экипаж начал проводить совместно со специалистами ревизию и ремонт оборудования ППУ атомной подводной лодки. Работы проводились не только в реакторном отсеке, но и в остальных тоже, в том числе и в турбогенераторном, где находился мой и моих товарищей посты согласно штатному расписанию. В конце января 1967 года в основном закончился ремонт и замена основного оборудования как в реакторном отсеке, так и по всему кораблю. Впереди предстояла перегрузка реакторов, замена отработанных активных зон. На то время это была уникальная операция. Потому что она, во-первых, проводилась в зимнее время, на плаву корабля у пирса цеха №42 завода. В операции был задействован плавучий кран грузоподъёмностью 100 тонн. Специально было спроектировано и оснащено хранилище для хранения отработавших выемных частей реакторов и специальное ремонтное судно, на котором размещалось оборудование. Перезагрузка зоны проводилась специальной командой во главе с капитаном 2-го ранга В.И.Кашиным. В неё были включены многие работники от ОКБ "Гидропресс". Ответственным работником от этого конструкторского бюро был заместитель Главного конструктора Г.А. Тачков. Сборкой активных зон, монтажом выемных частей, установкой механизмов занималась бригада от завода. Контроль за состоянием работы ядерных реакторов обеспечивала группа учёных, которой руководил Виталий Владимирович Новожилов.

Конечно, всё это происходило при активном участии членов экипажа АПЛ К-27. Но самая большая нагрузка и ответственность ложилась на командиров реакторного отсека двух экипажей капитан-лейтенантов Геннадия Агафонова, Влада Домбровского и их спецтрюмных Николая Логунова, Феликса Литвиненко, Валентина Ращупкина, Виктора Гриценко.

27 февраля 1967 года началась операция перегрузки правого реактора, 19 марта 1967 года – левого реактора. К этому времени правый реактор специалисты совместно со спецтрюмными вывели на минимально контролируемый уровень мощности. На левом борту мощность была выведена 6 апреля 1967 года. Эта дата стала окончанием операции по перегрузке активной зоны. Экипаж К-27 приступил первоначально к швартовым испытаниям, затем в августе начались ходовые. В начале сентября экипаж атомной подводной лодки вышел в Белое море для проведения глубоководных испытаний. Это одно из таких испытаний, которое запоминается на всю жизнь. АПЛ пришла в заданный район полигона и начала проводить погружение, останавливаясь через каждые 10 метров. По каштану во всех отсеках звучит команда: "Осмотреться в отсеках". Проверялась работа механизмов, надёжность соединения трубопроводов и различных систем. И так до критической глубины. Для нашего корабля она была чуть ниже 300 метров (при рабочей – в 240). Когда корабль начинает пересекать свою рабочую глубину и приближаться к критической, вот здесь, скажу прямо, испытываешь неприятные ощущения. Давление на корпус корабля огромное. В отсеке стоит треск, напоминающий сжимающий спелый арбуз. Кажется, что ещё немного и АПЛ не выдержит всего этого и развалится на части. Но всё обошлось. Продержавшись несколько минут на критической глубине, лодка по команде командира начала медленно всплывать на поверхность. Корабль и его экипаж успешно завершил глубоководные испытания и прибыл на свою стоянку в заводе.

Старшина команды спецтрюмный Ф. Литвиненко, спецтрюмный В. Ращупкин.

13 сентября 1967 года был подписан акт об окончании ремонтно-модернизационных работ и перегрузке реакторов. Атомная подводная лодка К-27 снова была в строю. Два дня экипаж усиленно занимался загрузкой провизии для автономного похода сроком более двух месяцев. Предстояло совершить поход вокруг земного шара без всплытия на поверхность. Попрощавшись с городом Северодвинск, который стал таким родным за время пребывания в нём, командир АПЛ капитан 1-го ранга Леонов Павел Фёдорович повел её в свою родную базу Гремиху. Туда же военным надводным кораблём ушли семьи офицеров и мичманов, а также молодые матросы, которые перед этим прибыли в экипаж. Шли первоначально в надводном положении. В отсеках шла обычная, рутинная работа и жизнь. Одни несли вахту, другие отдыхали на местах, отведённых для этого в первом и восьмом отсеках. А потом особенно молодым морякам пришлось испытать неприятные ощущения. Начался шторм. Лодку бросало как щепку. И началось у многих то, что и положено при такой качке – травля. Стоять на своем посту было просто невыносимо, не помогала и выданная таранька. Леонов П.Ф., узнав о состоянии моряков, первоначально объявил большую приборку, чтобы как-то отвлечь и взбодрить моряков, а потом дал команду на погружение. Приятный, надо сказать, момент. После погружения, через некоторое время состояние организма вошло в норму, и моряки продолжили выполнять свои обязанности. Через сутки, если мне не изменяет память, атомная подводная лодка пришвартовалась к своему пирсу в Гремихе. Родная база встретила нас пасмурной и дождливой погодой. Дул сильный прохладный ветер. Но снега ещё не было. В общем, нормальная для Гремихи погода. Для многих членов экипажа это было первое знакомство с этим суровым северным краем. От старших товарищей мы слышали много о нём, но хотелось увидеть воочию. И вот она перед нами – .

Первое письменное упоминание о поселении людей на нынешней территории ЗАТО г. Островной относится к 1611 году. С началом войны, 22 июня 1941 года, командующий Северным флотом контр-адмирал Арсений Григорьевич Головко подписал приказ о создании Иоканьгской военно-морской базы (ИВМБ), где ранее базировались пограничные корабли. В 1938 году Иоканьга была переименована в Гремиху, по названию ручья, вытекавшего из Ромбозера. С 1963 года Гремихский поселковый совет входил в состав пригородной зоны города Североморска.

Глава 12. СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КОРАБЛЯ

Хочу рассказать уважаемым читателям ещё об одном из старпомов атомной подводной лодки К-27, под началом которого мне пришлось служить более года, и который был, когда произошла ядерная авария. Речь пойдёт о капитане 2-го ранга ВОРОБЬЁВЕ ЮРИИ НИКОЛАЕВИЧЕ. С ним экипаж встретился, когда он официально был назначен на корабль в октябре 1967 года. До этого, после ухода капитана 2-го ранга Умрыхина Геннадия Михайловича – летом 1966 года, корабль был без старпома. Были временщики, но долго они на корабле не задерживались. Исполнял обязанности старпома помощник командира корабля Валентин Милованов. Тогда долгое отсутствие старпома вызывало массу кривотолков среди моряков. Почему? Ведь в экипаже был офицер, помощник командира Милованов В.Н., который мог достойно занять эту должность. Думаю, что сейчас, спустя десятилетия, можно сказать, что этого не хотел лично командир корабля, капитан 1-го ранга Леонов Павел Фёдорович. Точнее сказать, он просто понимал, что Милованов В.Н. мог стать не только старпомом, но и командиром. Ему на данном этапе такой человек на этой должности был не нужен, по крайней мере, до завершения третьего боевого похода, на который командир возлагал большие надежды.

И вот пришёл Воробьёв Ю.Н. Пришёл он с одной из дизельных лодок, где был старпомом. Данная лодка тоже базировалась в Гремихе, входила в 17-ю дивизию. Было Юрию Николаевичу на то время уже 34 года, носил звание капитана 2-го ранга. В его возрасте, его однокашники занимали уже должности командиров ДПЛ или старпомов АПЛ, или даже командиров. Почему так было с Воробьёвым?

Вот что пишет в одном из своих писем в мой адрес, замполит АПЛ Божко Виталий Иосифович, который с Воробьёвым до его прихода на АПЛ, прослужил на дизельных лодках более 10 лет.

«За время, которое мне пришлось общаться с ним, это где-то около 10 лет, с 1959 по 1968 год, я к нему присматривался. Действительно, явного стремления к карьере у него не было, его устраивали вторые роли, где меньше было ответственности. Но служил он хорошо. Как специалист он был на лодке полностью на своём месте. Отличался аккуратностью, ответственностью за свои обязанности. Ему были присущи и черты воспитателя в работе с подчинёнными. Хотя скажу, что первоначально, когда он пришёл на лодку, у него проявлялись черты некой оригинальности. Возможно, это было связано с домашним воспитанием. Но в скорости он увидел, что в коллективе его не воспринимают, как нечто особенное, и он впоследствии вписался в команду и, как говорят, «обтёрся». В общем, хочу сказать, что «звёзд с неба» он не хватал, но был на своём месте в полной мере.»

Здесь я хочу прервать цитирование письма Божко и коснуться вопроса "домашнего воспитания", о котором пишет замполит.

В семье Воробьёвых было два сына: старший Николай и младший Юрий. Отец в 1930-х годах был уже видным учёным. Старший сын в 1943 году погиб на фронте. А в 1944 году умерла мать Юрия. Ему исполнилось 11 лет. В то время они проживали в Москве. Всю свою любовь отец направил на младшего сына. О военной карьере Юрия не шла речь, да и после гибели сына и не могла идти. Отец хотел, чтобы меньший сын, после окончания школы поступил в институт и пошёл по стопам отца. Но Юрий категорически отказался это сделать. Между отцом и сыном произошла серьёзная ссора. После школы Юрий, не предупредив семью, уехал в Севастополь и поступил в Севастопольское ВВМУ им. П.С.Нахимова.

Узнав об этом, отец поднял все свои связи, чтобы Юрия отчислили из училища, и тогда Юрий при начальнике училища заявил, что если это случиться, то отец навсегда потеряет сына. До самого окончания училища отец не общался с Юрием. И только после того, как он предстал перед ним в офицерской форме лейтенанта, с молодой красавицей женой Тамарой, сердце отца растаяло. Между ними восстановились тёплые, сердечные отношения, которые были до самой кончины Николая Марковича Воробьёва. После смерти Юрия его похоронили рядом с отцом. Сегодня в г. Запорожье, где похоронены отец и сын Воробьёвы, стоит один памятник на двоих с указанием имени учёного – отца и военного офицера-подводника – сына.

Но вернёмся к тем далеким годам, когда пришёл Воробьёв на АПЛ К-27. Если быть объективным, то встретили его, конечно, холодно. Пришёл с дизельной лодки, опыта службы на атомных субмаринах нет. Не знаю, как сложилась бы служба Юрия Николаевича, если бы не ядерная авария. Потом лечение, отпуск. Судьба каждого офицера и сверхсрочника решалась индивидуально с учётом их здоровья и других обстоятельств.

Одни ушли с подводного флота, другие рьяно боролись, чтобы на нём остаться и расти дальше.

Юрий Николаевич был назначен на строящийся ракетный подводный корабль К-460 (пр. 667) на должность старпома. Потом командирские курсы. Он мог стать командиром большого корабля. Получить звание капитана 1-го ранга. Не стал, не получил. И на это были, думаю, веские причины. Не буду писать многое, скажу одно, когда наступило время стать командиром корабля (Юрию Николаевичу было уже под 40!) он отказался, сославшись на своё здоровье, аварию и возраст. К нему прислушались, он ушел с подводного флота.

Спустя десятилетия, засиживаясь с ним до утра, мы говорили о многих вещах. В том числе и об его отказе от должности командира корабля.

И вот, что мне ответил Юрий Николаевич:

«Знаешь, Слава, я мог, конечно, согласиться стать командиром, ведь став им, я получил бы звание капраза, но должность командира накладывала на меня огромную ответственность. А я, честно говоря, опыта командования таким кораблём не имел, да и служба на АПЛ имела короткое время. Я мог бы стать командиром на время её строительства, получить звание, а потом уйти по состоянию здоровья. Для этого были все возможности. Но как бы я потом себя, после этого чувствовал? Это попахивало уже трусостью. Этого не мог сделать, потому и ушёл. И, думаю, что сделал это правильно.»

Лично мне добавить к сказанному старпомом нечего.

Продолжение следует