В 1931 г. К.А. Безпальчев переходит на службу в Севастопольское училище береговой обороны ВМС РККА.

Причины такого решения не известны, но к 35 годам, видимо, созрело понимание своего истинного призвания - обучать и воспитывать молодое поколение моряков. Теоретических знаний, подкреплённых практическими навыками за прошедшие годы службы на флоте, достаточно, чтобы передавать опыт другим. Благоприятная для этого возможность появилась - в Севастополе организовано новое военно-морское училище, в становлении которого он принимает самое активное участие. Некоторые сведения о деятельности этого учебного заведения можно найти на страницах «Морского сборника» за 1932-1936 гг.

Училище воспитало много смелых, бесстрашных, инициативных офицеров. Известны имена, например, Героя Советского Союза капитан-лейтенанта В.И.Великого, защитника Ханко подполковника Б.М.Гранина, капитана Ф.М.Поночевного, гвардии майора М.В.Матушенко [5].

С началом Великой Отечественной войны училище участвовало в охране и обороне основных военных объектов главной базы и города Севастополя. Были созданы отряды по уничтожению вражеских воздушных диверсантов. Учебно-артиллерийская мастерская училища изготовила ротные минометы для вооружения курсантского батальона. Учебное подразделение катеров принимало участие в боевом тралении мин, сброшенных вражеской авиацией.

В октябре 1941 г. немецкие войска, прорвав линию обороны, рвались к Севастополю. По приказу Военного совета Черноморского флота батальон в составе 1100 курсантов под командованием полковника В. Костышина после нелегкого пешего перехода в район Бахчисарая вступил в бой.

Ведя тяжелые бои со значительно превосходящими силами гитлеровцев, курсанты несли значительные потери, но держались стойко. Бои длились до 3 ноября. Части противника были остановлены, что дало севастопольскому гарнизону время для подготовки города к обороне [69].

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество училище было удостоено ордена Красного Знамени (Морской сборник. 1991. № 10, с. 26)

Массовые аресты в стране в 1937 г. коснулись и офицеров училища в Севастополе. Вслед за арестами начальника училища и начальника политотдела, обвинённых в некой «враждебной деятельности» дошла очередь и до других офицеров. В июле 1938 г. был арестован по ложному обвинению и уволен из рядов РККФ и К.А. Безпальчев. Рассказывать об этом неприятном периоде жизни Константин Александрович не любил.

Однако можно реконструировать это происшествие по воспоминаниям другого выпускника Морского корпуса Г.Н. Четверухина, арестованного в Севастополе в 1930 г. Вот несколько выдержек из этих мемуаров, опубликованных в «Морском сборнике».

«Во второй половине сентября - партийная чистка во всех частях береговой обороны и флота. 30 декабря был арестован и отправлен в Москву в Бутырку. Далее допрос следователей:

- Во имя чего вы, бывший офицер и дворянин, служите Советской власти с момента её провозглашения, хотя она лишила вас всех прежних привилегий?

Ответ:

- Служу своему Отечеству.

Вопрос:

- Да, но вот Карл Маркс учит, что у пролетариев нет отечества.

Ответ:

- Возможно, что Карл Маркс - представитель народа, почти 2000 лет тому назад лишившегося своего отечества и разбросанного по многим странам - утратил для себя понятие Родины и считает, что она там, где хорошо живётся.

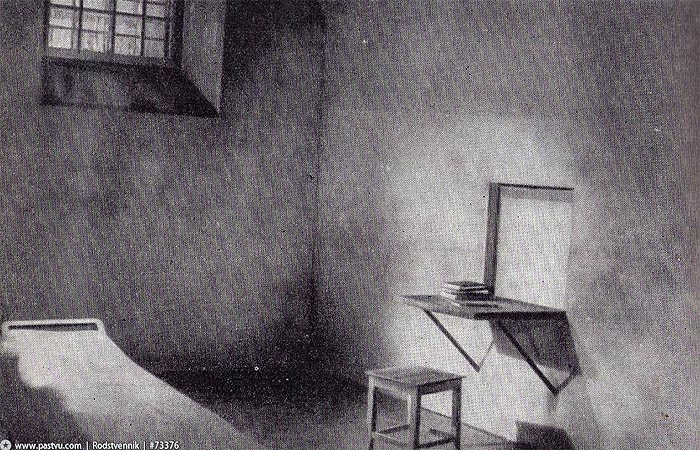

Выбивали нужные показания так называемым «конвейерным способом», т.е. один следователь сменял другого, что исключало возможность для допрашиваемого необходимого сна. Мне предъявили обвинение, что я не устранял беспорядков в учреждениях, которые не находились непосредственно в моём подчинении. Обвинили во вредительстве. Если будете упорствовать (т.е. отказываться подписать обвинение), арестуем вашу жену. Затем меня перевели в общую . Это было в конце января 1938 г.

30 апреля 1938 г. мне объявили приговор Коллегии ОГПУ о заключении меня в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет с правом переписки за совершенные преступления, оговоренные в статье 53 УК, в параграфах 4, 7 и 11 (контрреволюционная деятельность, организованное вредительство). Дальше по этапу -в Кемь.

В октябре 1939 г. объявили о моем возвращении в Москву. Опять в Бутырку, в общую камеру, где находились бывшие командиры флота, возвращенные из разных концлагерей.

29 декабря 1939 г. выдали справку об освобождении из мест заключения ОГПУ. Дали расписаться в её получении и в уведомлении, что я 2 января 1940 г. к 9 часам утра должен буду явиться в Управление военно-морских сил к члену РВС СССР, начальнику военно-морских сил РККА.» [60].

В апреле 1940 г. К.А. Безпальчев был освобождён, восстановлен в кадрах РККФ с зачётом времени нахождения под арестом в срок службы.

Г.Г.Поляков. Морская практика в Интендантском училище (Из книги «Морской курсантский батальон»)

... «Военно-морское хозяйственное училище (ВМХУ), организованное в 1938 г., переехало в Выборг в июне 1940 г. из Старого Петергофа. В марте-апреле 1941 г. сдавали экзамены за первый курс. Вместо шинелей нам выдали бушлаты и объявили о предстоящем отъезде на морскую практику на Черное море.

Учебный корабль «Нева» ожидал нас в Одессе.

«Нева» — грузопассажирское судно «», построенное в двадцатых годах в Испании. В 1939 г. пароход был переоборудован под учебный корабль. На случай войны «Нева» становилась плавбазой подводных лодок (так оно и было потом). Корабль большой, а пушчонки - «сорокопятки».

15 апреля 1941 г. мы вышли в первое свое плавание (по маршруту Одесса - Севастополь - Новороссийск - Батуми)...

По боевой тревоге все курсанты были расписаны дублерами краснофлотцев и старшин. На робах, на левой стороне груди, нашили «боевой номер» - полоску парусины с выбитыми на ней черной мастикой цифрами, означавшими номер боевой части, боевого поста, смены...

Много часов ушло на зубрежку боевых инструкций. Мы запоминали их, как стихотворение. И только потом нам показали, как и куда бежать по тревогам при свете и в темноте. «Бегом по трапу!» запомнилось на всю жизнь. Запомнились приборки. По субботам - одна большая и три - в остальные дни. Некоторые курсанты шутили: «Жизнь на флоте держится на приборках». Охотно занимались такелажными работами под руководством главного боцмана.

Однако всем занятиям мы предпочитали штурманскую вахту. На прокладочной палубе в четыре ряда стояли небольшие столы с морскими картами и прокладочным инструментом. Курсанты, склонившись над картами, наносили на них курс и место корабля, вели навигационный журнал. Одним из преподавателей штурманского дела - навигации и лоции - был лейтенант Чумаченко, который год назад уговорил меня поступить в это училище.

Иногда на прокладочную палубу поднимался руководитель практики капитан 2 ранга Константин Александрович Безпальчев. У каждого столика с морской картой останавливался на минуту-другую. На мелочи не разменивался, чаще проходил молча. Но грубых ошибок не прощал. Помню, поставил мне двойку за пользование резинкой в навигационном журнале и добавил: «Это ведь подсудное !»

Безпальчеву было тогда 45 лет. Коренастый, с выразительными голубыми глазами, ровным неторопливым голосом. Был в училище начальником военно-морского цикла. Большой эрудицией, остроумием, отличным знанием военно-морского дела он покорил нас с первых дней. С завидным мастерством увлекательно рассказывал о правилах предупреждения столкновения судов в море. Предмет его был довольно скучный и усваивался с трудом. Это что-то наподобие правил дорожного движения. Когда мы начинали уставать, Константин Александрович делал паузу, переключив наше внимание на какую-нибудь забавную морскую историю или шутку. Обращаясь к курсантам, он, например, серьезно спрашивал: «Входя на корабле ночью с Финского залива в Неву, вы видите впереди два горизонтально расположенных огня: слева зелёный, справа - белый; что это?» Мы ломали голову, но ответа не находили. Преподаватель приходил на выручку: «Это трамвай «шестерка» идёт по набережной Лейтенанта Шмидта».

В классе оживление. Или такой вопрос: «Ваше судно идёт в тумане. Вдруг послышался барабанный бой ...». Снова у курсантов заминка. Оказывается, турецкое судно подает «туманные» сигналы. Это правило было только у турок и о нём мало кто знал. Безпальчев был в Турции, точнее в Константинополе, с визитом эскадры Черноморского флота.

В двадцатых годах, когда мы только что появились на свет, Безпальчев командовал на Черноморском флоте эсминцем «Петровский». Бывший Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов в своих мемуарах так характеризовал командира «Петровского»: «...Человек строгий и любящий порядок во всём». Очень точная характеристика.

В Севастополе нам показали флотские склады и производственные мастерские. Везде был образцовый порядок и чистота.

На следующий день весь курс привели в сухой док на очистку подводной части крейсера «Коминтерн» (20 лет назад К.А. Безпальчев вводил в строй этот корабль). На беседках за бортом курсанты работали в защитных очках. Специальными скребками сдирали ракушки и водоросли, а потом стальными щетками - старую краску и ржавчину. Невозможно забыть экскурсию на панораму «Оборона Севастополя». Творение профессора Петербургской Академии художеств Ф.А.Рубо поразило масштабностью и выразительностью.

На переходе из Севастополя в Новороссийск нам впервые довелось наблюдать тактическое учение эскадры кораблей, которым руководил командующий Черноморским флотом контр-адмирал Ф.С. Октябрьский. Командующий находился на «Неве», которая обозначала линейный корабль «синих» и подвергалась в открытом море атакам авиации и подводными лодками «красных». Свободные от штурманской вахты курсанты были расписаны по секторам наблюдения за воздухом и перископами подводных лодок. Сначала нас атаковали самолеты, затем услышали доклад сигнальщика: «Две торпеды справа шестьдесят». После торпедной атаки «Нева» застопорила ход и спустила на воду моторный катер - поднять учебные торпеды. Приняв на борт торпеды, продолжили путь и через несколько часов подошли к Новороссийску. Когда входили в Цемесскую бухту, капитан 2 ранга Безпальчев собрал курсантов на прокладочной палубе для беседы. «В Цемесской бухте в июне 1918 г. по приказу Ленина были затоплены корабли Черноморского флота, - сказал он. Это решение было вынужденным. Нельзя было допустить захвата кораблей кайзеровской Германией».

С большим интересом слушали мы рассказ бывалого моряка. Безпальчев сказал, что для исполнения решения правительства по указанию Ленина в Новороссийск был командирован член коллегии Народного комиссариата по морским делам - наш теперешний преподаватель. На Вахромеева мы стали смотреть теперь другими глазами. Нам было очень лестно учиться у знаменитых преподавателей, какими были для нас Безпальчев, Вахромеев и Кацадзе (начальник училища).

Вахрамеев Иван Иванович. -

... После Севастополя и Новороссийска «Нева» взяла курс на Батуми. Наш класс заступил на штурманскую вахту. Была полночь. Погода заметно портилась. Небо заволокли тучи, моросил мелкий дождь. Ветер не утихал - дула новороссийская бора. Качка чувствовалась всё сильнее. Мы по одному начали покидать прокладочную палубу. Капитан 2 ранга Безпальчев, как обычно, ходил между прокладочными столиками с невозмутимым видом - качка старому «морскому волку» нипочем. Неужели и мы будем такими?

К утру ветер немного стих. Через несколько часов стали на якорь на Сухумском рейде, где прошло шлюпочное учение.

На следующий день пришвартовались в Батуми, где было разрешено увольнение в город. С интересом впервые рассматривали субтропические растения. Долго по городу бродить не пришлось — было жарко и душно. Вечером жара спала. Курсанты вышли в город на строевую прогулку с песней.

После кратковременной стоянки в Батуми отплыли в Севастополь. Снова драили палубу и медяшки, несли штурманскую вахту, стреляли из зенитных орудий, ходили на шлюпках на веслах и под парусами.

В Севастополе были свидетелями «суеты» на рейде главной базы флота. К стоявшим на якорях линкору «Парижская коммуна», новому крейсеру «Ворошилов» и модернизированным - «Красному Кавказу» и «Красному Крыму» то и дело подходили плавсредства с разными видами снабжения и боеприпасов. Погрузка их на корабли проходила четко и без задержки. Кроме крейсеров, на большом рейде стояли новые эскадренные миноносцы «семерки» и модернизированные «Новики»... Вся эта армада олицетворяла собой боевую мощь Черноморского флота.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус.