–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–£–Η–±―Ä–Ψ–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α―Ö

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 2015 –≥–Ψ–¥–Α

0

05.01.201523:4905.01.2015 23:49:46

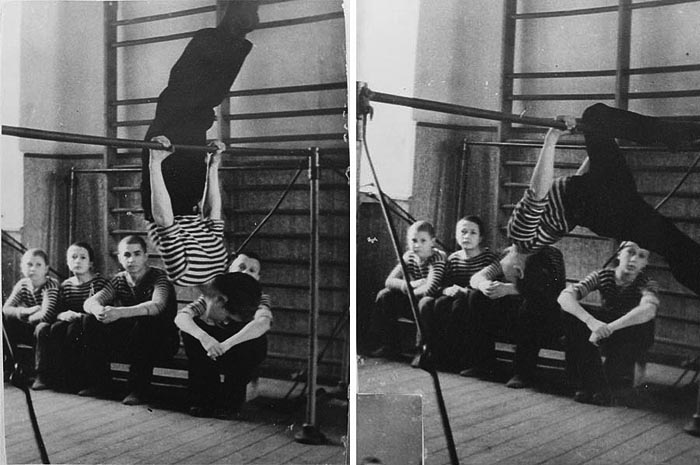

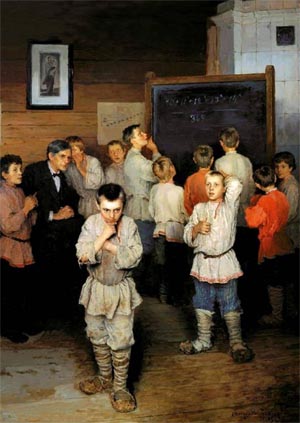

–ù–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―é ―¹–Α–Φ―É―é –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ –Ϋ―ë–Φ. βÄî –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ë―É―Ä―Ü–Β–≤ –Η –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤ βÄî –¥–≤–Α ―à–Α–≥–Α –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥! βÄî –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –Δ―Ä–Ψ–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―². βÄî –£―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ? βÄî –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Η―Ö –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –î–Ψ–Μ–≥–Α―è –Ω–Α―É–Ζ–Α. βÄî –€–Ψ–Μ―΅–Η―²–Β? –Γ―²―΄–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è? –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ ―Ä―è–¥–Ψ–≤, –Α –±–Β–Ε–Α―²―¨, –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ βÄî ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η? –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –ë―É―Ä―Ü–Β–≤ –Ω–Μ–Α–Κ―¹–Η–≤–Ψ –Μ–Β–Ω–Β―΅–Β―²: βÄî –ù–Α―¹ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ...  βÄî –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Μ–Η―²―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ù–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―É –Ζ–Α ―΅―É–Ε―É―é ―¹–Ω–Η–Ϋ―É . –ß―²–Ψ –Ε–Β, ―É ―²–Β–±―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Β―²? –ê ―²―΄, –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨? βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, βÄî –±―É―Ä―΅–Η―² –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. βÄî –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η, –≥–Β―Ä–Ψ–Η, βÄî ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Φ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–Ϋ―É―Ä―΄–Β ―³–Η–≥―É―Ä―΄. βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –≤―΄–≤–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ê –≤–Α―¹,βÄî –Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Η―â―É―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–Β―² –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤, βÄî –≤–Α―¹ ―è –Ϋ–Β –±―É–¥―É –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨. –£―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―è –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―à–Η―â–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η! –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―², ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –‰–≤–Α–Ϋ –ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ―΄―΅, –±―Ä–Ψ―¹–Α―è ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. βÄî –ù―É –Η –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è! βÄî –≤–Ψ―Ä―΅–Η―² –·―à–Α –™–Β―³―². βÄî –Δ–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–Μ–Η, –Α ―²–Ψ –Β―â―ë –Ω―É―â–Β... βÄî –î–Α, –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨...βÄî –≤ ―²–Ψ–Ϋ –Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤: βÄî –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Μ―è ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ!  –£―΄–Ω―É―¹–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―¹―²–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –ù–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Β―΅―ë―², –Φ―΅–Η―²―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι, –Η ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â―ë–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α–Φ–Η. –ö –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –≤―΄―à–Β–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä ―¹―²–Β–Ϋ–≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ ―ç―²–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ―É―é –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£―¹―ë –≤ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ: ―¹―²–Α―²―¨–Η, ―³–Β–Μ―¨–Β―²–Ψ–Ϋ―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄, ―¹―²–Η―Ö–Η, ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η βÄî ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ βÄî –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –î–Α–Ε–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α. βÄî –†–Α–Ζ–Φ–Β―Ä ―É –≤–Α―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Α―², –Η ―³–Β–Μ―¨–Β―²–Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨... –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨... βÄî ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η. βÄî –ù–Ψ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ... –û–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η –≥―É–±―΄ –Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―É–Κ―Ä–Α–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Η–Φ ―¹―²–Η―Ö–Η –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―²―΄. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ¬Ϊ ¬Μ, –Ω–Μ–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―é–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤. –£―¹–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è―Ö¬Μ. –û–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η:  –¦–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Η–Β: –ö ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―é –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η–Β¬Μ. –î–≤–Ψ–Ι–Κ―É ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨, –£ –Ω–Α―Ä―²–Β –¥―Ä―è–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨. –£ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―²–Α –Ε–Β ―²–Β–Φ–Α –Ψ –Ϋ–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤–Α―Ä―¨–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β: –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ ―²―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨, –ù–Ψ –Μ―É―΅―à–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ.  –Δ―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η¬Μ –Ζ–Α –Ϋ–Β―Ä―è―à–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨: –£―¹–Β–≥–¥–Α –≤―΄ –≤ –Ω―É―Ö―É –Η –≤ –Φ–Β–Μ―É, –‰ –≤–Α–Κ―¹–Α ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹―É, –‰ ―¹–Φ―è―²―΄–Β –±―Ä―é–Κ–Η, –Η –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η, –ê―Ö, –Φ–Ψ–Ι―²–Β―¹―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É! –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α¬Μ ―à–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β –Β―â―ë ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö. –ù–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –≥–Α–Ζ–Β―²―΄, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η. –ë―É―Ä―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹―²–Α–Μ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―Ö–Μ―ë―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Η, –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö –Φ―΄―΅–Α–Μ, –Η–Φ–Η―²–Η―Ä―É―è –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –ü–Η―¹―¨–Φ–Α –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―É―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, βÄî ―è –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―É―΅―ë–±–Α –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Β―² ―Ä―è–¥ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤. –≠―²–Η –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α –≤–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η–Β: –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―É –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –·, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―É –±–Β–Ζ –¥–Β–Μ–Α, ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ―¹–Κ–Α –±–Β―Ä―ë―². –ê –¥–Ψ–Φ–Α ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ―Ä―è ―¹–Μ–Ψ–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –Η –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―É. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―è ―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β, –Ω―Ä–Η―É―΅–Α―é―² –Κ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ¬Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―â–Η–Φ―¹―è –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η; ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―É–±–Β―Ä–Β–Ε―ë―²―¹―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―² ―¹–Β–±―è–Μ―é–±–Η–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤, –Β–≥–Ψ –Ω―É―²―¨ ―è―¹–Β–Ϋ¬Μ.  –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö―É–Ε–Β, –Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ –Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Ψ –≤―¹―ë ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤: ¬Ϊ–£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η... (―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η) –Ψ–±–Β―â–Α―é―² –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –ù–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –û–Ϋ–Α ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Η–≤―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥―è―² –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ζ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –ö―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ–Ϋ―΄, ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–±–Ψ―Ä ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Κ–Α, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η βÄî –≤―¹―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Β–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É―è―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤–Α –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. βÄî –ù–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦―¨–≤–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –≥–Α–Ζ–Β―²―΄.βÄî –ü―Ä–Α–≤–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β: –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –≤―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ –≤―¹–Β –¥–≤–Β―Ä–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅–Β–Φ –≥–Α–Ζ–Β―²–Α, –Η–Φ–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η: –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, ―é–Ϋ―΄―Ö –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è, –Μ–Β–Ω–Κ–Η, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―Ä–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ ¬Ϊ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α¬Μ –¥–Α–≤–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä―è–¥–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Ψ–≤.  –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–¥–Β–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―³–Η–Ζ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤. –ù–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α; –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤ –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ 61-–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Η–Κ–Β. –Γ―²–Β–Ϋ–≥–Α–Ζ–Β―²–Α, –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η, ―²–Β–Α―²―Ä―΄ –Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Η –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Η–Κ―²–Α–Ϋ―²―΄, –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è... –ù–Β―²! –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ù–Β―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ω–Μ–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅―É, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Β―ë –¥–Β–Μ–Ψ–Φ. –£–Ω–Β―Ä―ë–¥! –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥! –™–Μ–Α–≤–Α VIII. –†–ê–½–£–ï–ù–ß–ê–ù–ù–Ϊ–ô –£–û–•–ê–ö–ü–Ψ–Ζ–Ψ―Ä, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄―Ö –±–Β–≥–Μ–Β―Ü–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ë―É―Ä―Ü–Β–≤ –Η –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–¥―Ä―É―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ε–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η–Μ ―É–¥–Η–Μ–Α. –î–Β–Μ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥, –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β ―É―΅―ë–Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α βÄî –Ϋ–Β ―É―΅―ë–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Η―Ö. –ù–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–±–Β–≥ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –£–Α―¹–Η –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –≤―²–Α–Ι–Ϋ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ. –¦―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ―¨, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é, –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω―è―â–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –½–Α–Ω―É–≥–Α–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö, –Ζ–Α–¥–Α―Ä–Η–≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –≤ –Ω―è―²―¨-―à–Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –Β–Φ―É. –û–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β. –û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ. –î–Α–Ε–Β –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤ –Ϋ―ë–Φ –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α –Η –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –Γ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ.  –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ―É―Ä―¹―É–Ϋ–Α –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―É–Ζ–±–Β–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Η–Κ–Η –Η –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―É―΅–Η―²―¨ –Δ―É―Ä―¹―É–Ϋ–Α –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η ―É―¹―²―Ä–Α―à–Η―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ –ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ―΄―΅ ―É―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ζ–≤–Α–Μ ―É–Ζ–±–Β–Κ–Α –≤ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –£―΄―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―É –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α–Ε―É, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ¬Ϊ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ ―¹ –Δ―É―Ä―¹―É–Ϋ–Ψ–Φ. –ë–Β―¹–Β–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―É–Φ–Α–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ: βÄî –≠―²–Ψ –≤ –Ζ–Α–¥–Α―²–Ψ–Κ! –ï―¹–Μ–Η –±―É–¥–Β―à―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨, –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β –≤–Ζ–¥―É―é. –î―É―Ö –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–¥–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ–±–Β―¹–Β–¥―ɬΜ, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è –Η ―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ: βÄî –£–Α―¹―è, ―²―΄ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –±–Η–Μ –Δ―É―Ä―¹―É–Ϋ–Α? βÄî –ö―²–Ψ? –î–Α –Φ―΄ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ψ–Ϋ ―É―à–Η–±―¹―è –Ψ –Ω–Α―Ä―²―É, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. βÄî –ù–Β –≤–Α–Μ―è–Ι –¥―É―Ä–Α–Κ–Α! –£―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―². –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η, ―è –Γ–Β―Ä–≥–Β―é –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É. βÄî –‰–¥–Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, ―è–±–Β–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Ι! βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –£–Α―¹―è. –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹–Μ–Α–±―É―é ―¹―²―Ä―É–Ϋ―É –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α: –Ω―É―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β ―²–Ψ―² –±–Ψ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―²―¨ ―è–±–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ.  βÄî –ù―É, ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Α–Φ ―²–Β–±–Β –Φ–Ψ―Ä–¥―É –Ϋ–Α–±―¨―é,βÄî –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤. βÄî –‰ –¥―É―Ä–Α–Κ –±―É–¥–Β―à―¨! –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ϋ–Β –Ζ–Α ―΅―²–Ψ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―è –≤–Β–¥―¨ ―²–Β–±–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Α―Ä―É ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―é. –ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―² βÄî –Ϋ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ –≤–Μ–Β―²–Η―² –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ. –ê –≤―¹―ë –Η–Ζ-–Ζ–Α ―΅–Β–≥–Ψ? –î–Α–≤–Α–Ι –Μ―É―΅―à–Β, –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α, ―¹―΄–≥―Ä–Α–Β–Φ –≤ ―΅–Α–Ω–Α–Β–≤―Ü–Α. –· ―²–Α–Κ–Η–Β ―à–Α―à–Κ–Η –Κ―É–Ω–Η–Μ! –ö―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α! –ü–Ψ―à–Μ–Η... –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –î–Α–Ε–Β –ë―É―Ä―Ü–Β–≤, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―¹–Μ―É―à–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―Ö–Φ―É―Ä–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É: βÄî –≠―²–Ψ ―²―΄, –£–Α―¹―è, ―²–Ψ–≥–Ψ... –ù–Β –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η! –û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Β―â―ë –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ψ―²–Ψ―à―ë–Μ. –ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Ψ–±―¹―É–¥–Η―²―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―¹ –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ, –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄–Ι –≤–Η–¥, –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²¬Μ, –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ.

05.01.201523:4905.01.2015 23:49:46

0

04.01.201523:0004.01.2015 23:00:15

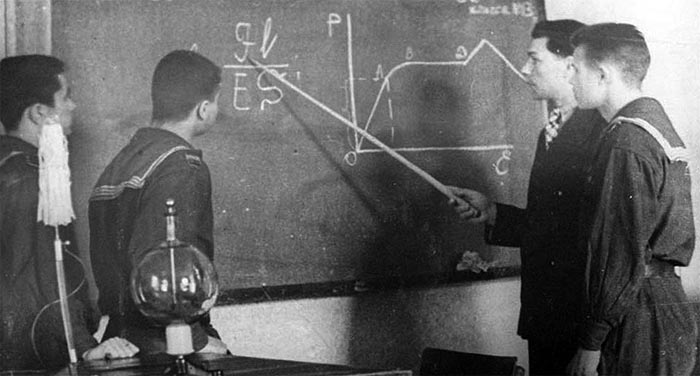

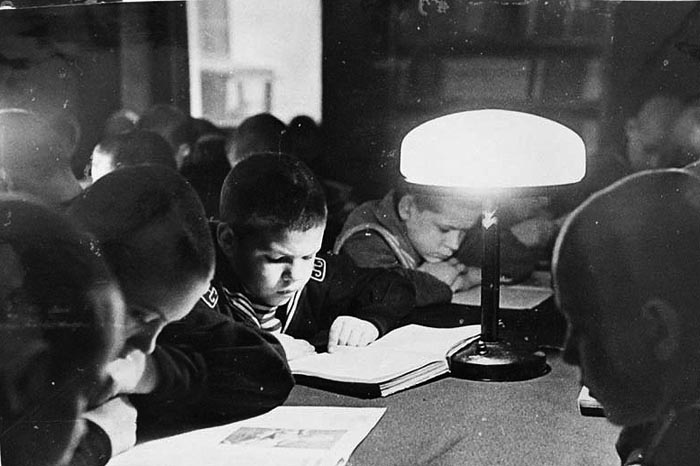

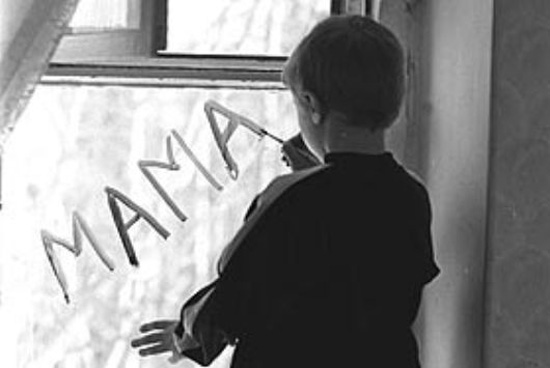

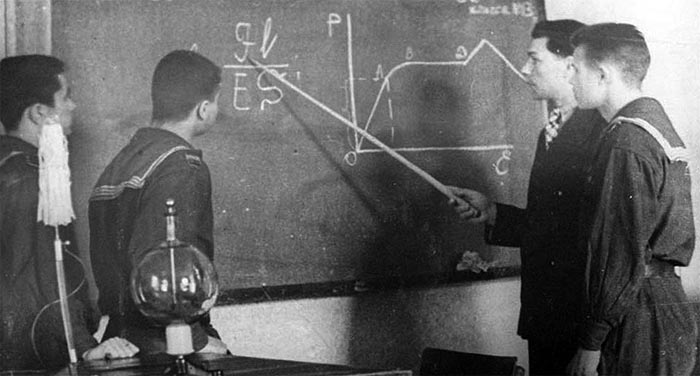

–î–Α–Ε–Β –Η–≥―Ä―΄ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η; –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―²―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ –Η―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ–Η. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –ê–Μ―ë―à–Α –Η –°―Ä–Η―¹ –Δ–Η–Μ–¥–Β, ―¹–Η–¥―è –≤ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Β –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α, –≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ―É―é –±–Β―¹–Β–¥―É. βÄî –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Β–±–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²? βÄî ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–Β–Ω―²–Α–Μ –Δ–Η–Μ–¥–Β.βÄî –‰–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²―Ä–Ψ–Β –≤ –±–Β–≥–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. βÄî –£ –Κ–Α–Κ–Η–Β –±–Β–≥–Α? βÄî –Δ–Η―à–Β ―²―΄! –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ë―É―Ä―Ü–Β–≤ –Η –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤... –ù–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―É–±–Β–Ε–Α―²―¨. βÄî –½–Α―΅–Β–Φ? βÄî –Ξ–Ψ―²―è―² –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –ê ―²–Ψ, –≤–Β–¥―¨, –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―² ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―ë―à―¨.  –£ ―΅–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β. βÄî –ê ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±―É–¥―É―²? βÄî –ù–Α ―Ä―΄–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –Δ–Α–Φ –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –‰–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ω–Ψ–Β–¥―É―². –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –û–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ι–¥―É―²: –≤–Β–¥―¨ ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Α–Φ –¥―Ä–Ψ–±–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ―É–±–Ψ–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. βÄî –£–Ψ―² ―ç―²–Ψ –¥–Α! –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Η –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤? –ü–Β―²―è –Γ–Η–Ζ–Ψ–≤, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ, –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –±–Β–Ε–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ. βÄî –‰ –Ψ–Ϋ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Α... –ê–Μ―ë―à–Α! βÄî –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–¥―Ä―É–≥ –Δ–Η–Μ–¥–Β, βÄî –Φ―΄ –≤–Β–¥―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²―¨. βÄî –‰ ―²–Ψ! –î–Α–≤–Α–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Β―â–Β ―É―¹–Ω–Β–Β–Φ –¥–Ψ ―É–Ε–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Η –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–≤―ë―Ä―²–Κ–Η. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Η–Κ–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è: ―²―É―² –±―΄–Μ–Α –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Α, –Η ―¹–Α–Ω―ë―Ä―΄, –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–¥ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Η–≤–Ψ–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥―è―Ö. –ù–Ψ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι –Η–≥―Ä―΄. –½–Η–Φ–Α –Η–¥―ë―² –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±―É–¥―É―² ―É–Ε–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―è―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄. –ù–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄¬Μ. –€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä –Η, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―², –≤―΄―Ä―΄–Μ–Η ―É ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―è–Φ–Κ―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―²―É–¥–Α –Ω–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α.  βÄî –£―¹―ë! βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Δ–Η–Μ–¥–Β. –ê–Μ―ë―à–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –û–±–Ψ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–≥―Ä–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Α―è –Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –ù–Ψ –Ψ–±–Α –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η βÄî –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ψ―² –Η–≥―Ä―΄ –≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ―É –Κ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η. –™–Μ–Α–≤–Α VII. –ù–ï–Γ–ß–ê–Γ–Δ–¦–‰–£–Ϊ–ô –î–ï–ù–§–Δ―Ä―É–±–Α ―¹–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨. –Γ –Κ―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―à―É―²–Κ–Α–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹. –‰–Φ–Η –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―² –Β―â–Β –≤–Β―¹―ë–Μ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Η ―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–≤–Α–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ―é. –û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ βÄî ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Β―² –Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅. –û–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥, –Ψ–Ϋ –Φ―è–≥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α―¹―²–Β–Ϋ―΅–Η–≤ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―²―è–Ϋ―É―²―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ψ―²–¥–Α―é―² ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―². –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ, –Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―à―ë–Μ, –Δ–Η–Μ–¥–Β –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―É –≤ –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ―² –Η –±―Ä–Ψ–≤―¨―é –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―ë–Μ. –Δ–Η–Μ–¥–Β –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―É, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―²―Ä–Β―²―¨―é. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η–Β–Φ –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –Ψ–Ϋ ―à–≤―΄―Ä―è–Β―² –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Κ―É. –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≥–Η–±–Α–Β―²―¹―è, ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Κ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ ―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Η –Ω–Ψ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―΅―ë―Ä–Ϋ–Α―è –Μ―É–Ε–Α. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―² –Η –Ε–¥―É―², ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―².  –ü–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β –Η, –Ϋ–Β –≥–Μ―è–¥―è, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Κ―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Κ–Μ–Α–¥―ë―² –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –Δ―É―² –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –Μ―É–Ε―É, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―ë―²–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ. βÄî –ö―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ? –ö―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ–Α? βÄî –≤ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅. –£―¹–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―². –£―²―è–Ϋ―É–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≤ –Ω–Μ–Β―΅–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ψ―²–Ψ–≤―¹―é–¥―É –≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―² –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è; –Φ–Β–Ϋ―è―è―¹―¨ –≤ –Μ–Η―Ü–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄–Φ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―² –≤–Η―Ü–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤; ―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤―¹―²–≤―É―é―² –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β―² ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ―É―é ―²–Η―à–Η–Ϋ―É. βÄî –· ―Ö–Ψ―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤–Α–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ, –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –Ω―Ä–Η―²–Η―Ö―à–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―Ä―É–Κ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. βÄî –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –‰–Μ―¨–Η―΅–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è. βÄî –£ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―à–Α–Μ–Ψ–≤–Μ–Η–≤. –ù–Ψ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―à–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ―¹―è: –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι. –Γ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Κ–Α–Ζ–Η–Μ –≤ ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β: ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ –≥―Ä–Α―³–Η–Ϋ ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²―ë―²–Κ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨, –Κ―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―², –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Β ―è¬Μ. –‰ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―²–Α–Κ –Ε–Β. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è. –ù–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ–¥―É―à–Η–Η –Ε–≥–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–≥–Α–Μ, –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–Κ–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η: ¬Ϊ–· –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ ―²―ë―²―é –ê–Ϋ―é; ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ –≥―Ä–Α―³–Η–Ϋ, –Α –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ ―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ¬Μ. –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―è –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²―É ―¹―Ü–Β–Ϋ―É, –Η –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: βÄî –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β―¹―²―Ä–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –‰–Μ―¨–Η―΅–Α. –û–Ϋ–Α –Ω–Η―à–Β―² –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É: ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―ç―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–Ε―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Μ–≥–Α–Μ, –Η―¹–Ω―É–≥–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è¬Μ.  –£ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²–Η―Ö–Ψ. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –£–¥―Ä―É–≥ –°―Ä–Η―¹ –Δ–Η–Μ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É. βÄî –ß―²–Ψ –≤–Α–Φ, –Δ–Η–Μ–¥–Β? βÄî –Φ―è–≥–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅. –°―Ä–Η―¹ –≤―¹―²–Α–Μ, –±–Α–≥―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―² ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―è. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨! –≠―²–Ψ ―è... βÄî –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –Ω―É―â–Β –Ζ–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–Φ: βÄî ―ç―²–Ψ ―è –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. βÄî –ù―É, –≤–Ψ―² –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, βÄî ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –·–Κ–Ψ–≤ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅. βÄî –£–Ψ―² –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –£ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β ―à–Α–Μ–Η―²–Β, –Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β, –≤―΄―²―Ä–Η―²–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―É, –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–Φ. –£―¹–Β–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –°―Ä–Η―¹―É, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤–¥–≤–Ψ―ë–Φ ―²–Α–Κ –Ψ―²―΅–Η―â–Α―é―² –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―É, ―΅―²–Ψ ―²–Α –±–Μ–Β―¹―²–Η―², –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è. –Θ―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ βÄî –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ, βÄî –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –Γ –≤–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄. –≠―²–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β! –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Β–Μ–Ψ –Η–¥―ë―² –Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―΄―Ö .―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ–Α―Ö, –Δ–Η–Μ–¥–Β ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤–Η–¥ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ι. –î―Ä―É–≥–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Β―¹–Β–Μ―΄. –£–Ψ―à–Β–¥―à–Α―è –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±―è―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Κ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ, –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–¥―Ä―΄–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –≤–Β–¥―ë―² ―É―Ä–Ψ–Κ. βÄî –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ–Α: βÄî –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ-–Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–· –Μ―é–±–Μ―é ―΅–Η―²–Α―²―¨¬Μ? –Δ―É―Ä―¹―É–Ϋ –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤ βÄî ―É–Ζ–±–Β–Κ; –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –¥–Α―ë―²―¹―è –Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ.  –ö―É―Ä―¹–Κ–Α―è –†–Ψ–Ζ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Β―è –Η –Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ζ―è―¹―¨, –Ψ–Ϋ –±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―΅–Β―²: βÄî –ê–Ι –Μ―è–Ι–Κ ―Ä―΄–¥. βÄî –ê –≥–¥–Β –≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α? βÄî –ê–Ι –Μ―è–Ι–Κ ―²―É ―Ä―΄–¥. βÄî –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ξ–Α–Φ–±–Α―Ä–Ψ–≤! –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ¬Ϊ―Ä―΄–¥¬Μ? –†–Α–Ζ–≤–Β ¬Ϊ–Η-―ç–Ι¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―΄¬Μ? –ù–Α–¥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ¬Ϊ―Ä–Η–¥¬Μ. –Γ–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨! –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤! –Γ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β: ¬Ϊ–· –Μ―é–±–Μ―é –Φ–Ψ―é –Φ–Α―²―¨¬Μ. –ê–Μ―ë―à–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅–Β–Κ–Α–Ϋ–Η–Μ: βÄî –ê–Ι –Μ―è–Ι–Κ –Φ–Α–Ι –Φ–Ψ–Ζ–Β―Ä. βÄî –ù–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²–Α–Κ, βÄî –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α. βÄî –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ. –ù–Β ¬Ϊ–Μ―è–Ι–Κ¬Μ, –Α... –ê–Μ―ë―à–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–Β–≤–Β–Μ–Η–Μ –≥―É–±–Α–Φ–Η. βÄî –¦―ë–≤, βÄî –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι.  βÄî –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Κ! –ù―É –Ε–Β, –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤! –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²–Β―¹―¨ –Κ –≤–Α―à–Β–Ι . –ö–Α–Κ –≤―΄ –Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β? –ê–Μ―ë―à–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. βÄî –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α,βÄî –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹ –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α―Ä―²―΄. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η–Μ–Α –≥―É–±―É. βÄî –ê―Ö, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α. –Γ–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨, –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤. –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –≤―΄ ―ç―²―É ―³―Ä–Α–Ζ―É. βÄî –‰ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α,βÄî ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ―² –Ε–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Μ–Α. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―ç―²–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ! –Θ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Η –Ψ–Ϋ–Α, –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Β–Ι, –Ψ―²―Ü–Ψ–≤, ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹–Φ―è–≥―΅–Η―²―¨ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ ―É―²―Ä–Α―²―΄. –ö–Α–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α―Ö, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―΅―É―²–Κ–Η–Φ–Η, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨! βÄî –û―²–Κ―Ä–Ψ–Ι―²–Β –≤–Α―à–Η ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Α ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Β―ë –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–€–Η–Μ―΄–Β, –±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≤―΄ –Φ–Ψ–Η, ―Ä–Β–±―è―²–Α¬Μ –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―Ä–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è, –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄. –½–Α –Ϋ–Η–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Α –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Μ ―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –‰–≤–Α–Ϋ –ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ―΄―΅: –Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä―É–Ϋ–Κ―É, –Η –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Β –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²! –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι―²–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–¥, βÄî –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≤―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β–Β–≤.  –†–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η. –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥. ...–ù–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Ψ―² –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ–±–Β–≥–Β ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –î–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―Ä. –ù–Ψ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ ―Ä―è–¥―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤, –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ–±–Β–≥–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è; –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η! βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, βÄî ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ –†–Η–≥–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Β –Α―Ä―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É–¥―É―² ―Ä―΄–±–Α―΅–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –Δ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Η―¹–Κ–Ψ―¹–Α –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Β―² ―Ä–Β–±―è―²: –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β–Β–Ϋ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω―Ä–Η―ë–Φ, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Μ–Η ―É –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è? –ù–Ψ –Ϋ–Β―²! –£―¹–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―é―². –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²: βÄî –€–Ψ―ë –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é –Α―Ä―²–Β–Μ―¨. –†―΄–±–Α–Κ–Η βÄî –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –≤―¹―²–Α―ë―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α? –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Α ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –û–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Α―É–Ζ―É –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―²: βÄî –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Β―¹–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Α―¹ –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β, ―è –Ϋ–Β –±―É–¥―É –Η―Ö ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –î–Α―é –≤–Α–Φ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Ψ―è―²―¨ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ!  –û–Ϋ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ψ–Κ–Ϋ―É –Η, ―¹–Μ―É―à–Α―è –Κ―Ä–Α–Β–Φ ―É―Ö–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ε―É–Ε–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ: βÄî –ê –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ―ä―è–≤–Η―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Β―Ö–Α―²―¨? –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α? βÄî –£―Ä―è–¥ –Μ–Η, βÄî –Κ–Α―΅–Α–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤.βÄî –Δ―É―² –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β. βÄî –ù―É, –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Η–Φ. βÄî –£–Ζ–≤–Ψ–¥, ―¹–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ! βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –ö―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨―¹―è βÄî –¥–≤–Α ―à–Α–≥–Α –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥! βÄî –Ψ―²―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è... –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―à–Β–≤–Β–Μ–Η―²―¹―è, –ü―ë―²―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²: ¬Ϊ―É―³-―³¬Μ.

04.01.201523:0004.01.2015 23:00:15

0

03.01.201521:4803.01.2015 21:48:41

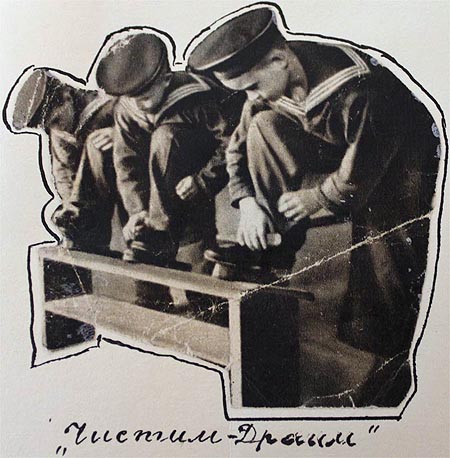

–‰–Ζ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É-―΅–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―é –¥–≤―É–Φ―è –Ω―É―²―è–Φ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι βÄî –Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―², –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä. –†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤―¹–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι, –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ζ–Α–¥ –Η –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―à–Β―¹―²―É―é ―Ä–Ψ―²―É –Ψ–±–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Α―è –≤–Β―¹―²―¨: ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥. βÄî –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―è―¹―¨ –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤,βÄî –Φ–Β–Ϋ―è –Η –¦―ë–Ϋ―¨–Κ―É –®–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ, –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤–Α―à–Β ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹―²―É―΅–Η―²–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Β―à–Α–Β―²–Β...¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä¬Μ, –®–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ: βÄî ¬Ϊ–£–Β–¥―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Η―à―¨: –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨, ―ç―²–Ψ –Ε ―Ü–Β–Μ–Α―è –Κ–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ. –ê –Ψ–Ϋ–Η –≤ –Ψ―²–≤–Β―²... βÄî –î–Α –Κ―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Ϋ–Η¬Μ? –ö―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ-―²–Ψ ―¹ –≤–Α–Φ–Η? –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ι ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ! βÄî –ê ―²―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Φ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η?! βÄî –Ψ–≥―Ä―΄–Ζ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤.βÄî –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω―ë―Ä―â–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, –±–Β–Μ―ë―¹―΄–Ι, –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ―É–±–Α. –¦―ë–Ϋ―¨–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Κ–Μ–Η―΅―É―². βÄî –½–Ϋ–Α–Β–Φ... ―ç―²–Ψ―² –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Ι... –ù―É, –Α –Β―â―ë –Κ―²–Ψ? βÄî –ê –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Ϋ―è–≤―΄–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Α―²―΄–Ι... –‰ –Β―â–Β –¥–≤–Ψ–Β –Η―Ö–Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ. –‰ –≤–Ψ―² –Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è: –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Η―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Φ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –¥–Α–Ϋ―¨. βÄî –î–Α–Ϋ―¨?! –Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Β―â–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. βÄî –£–Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ! –Γ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β ―¹ –Ψ–±–Β–¥–Α, –Α –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ―¹–Μ–Α―¹―²–Η, ―²–Α–Κ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ψ―Ä–Β―Ö–Η. βÄî –ù―É –¥–Α! –î–Β―Ä–Ε–Η―²–Β –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ ―à–Η―Ä–Β! –ù–Β –¥–Α–¥–Η–Φ! –‰ ―²–Α–Κ –±―É–¥–Β–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨!  - –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–±–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β –≤―΄–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ –≤―΄–Κ―É–Ω ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ ―¹ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ζ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–¥–Α–Ϋ–Η¬Μ. –ù–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Η, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ–Ζ–Ψ―Ä―¹―²–≤–Α. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: ―É –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Β –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Α―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä ―É –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ¬Ϊ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―è–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η¬Μ –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―Ö–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―¹ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ―É¬Μ, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β―¹―² ―ç―²–Α –Ζ–Α–±–Α–≤–Α. –ù–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Η–Μ–Η ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É –ê–Μ―ë―à–Η –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η–Ι –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α―²–Β―è–Μ –Η–≥―Ä―É –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Κ–Η. –ê–Μ―ë―à–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨. –û–Ϋ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ–Η–Μ―¹―è: ―Ä–Α–Ζ! βÄî –Η ―É–≤–Β―¹–Η―¹―²―΄–Ι ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ψ–Κ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Μ–Ψ–±. βÄî –ù―É, –¥–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ ―²–Ψ―² –Η ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ê–Μ―ë―à―É. –ù–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à―É―é –Ϋ–Α–¥ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤―΄–Φ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ß–Α―¹―²―΄–Ι –≥―Ä–Α–¥ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Κ–Ψ–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α. –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ. –Δ–Η–Μ–¥–Β ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–≤–Α ―¹–Ϋ–Β–Ε–Κ–Α, –Α –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ―Ä―΄, –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Β–Φ―É. βÄî –ê–Ι –¥–Α –Φ–Α–Μ―΄―à–Η! –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄! –ù–Α–¥–¥–Α–Ι –Β–Φ―É –Ε–Α―Ä―É! βÄî –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η.  –Γ–Κ–Ψ–Μ–Κ–Α –Μ―¨–¥–Α –Η ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Α ―¹–Ϋ–Β–≥–Α. –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Η–¥―ë―² –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Β. –£–Β―¹―¨ –±–Β–Μ―΄–Ι –Ψ―² ―¹–Ϋ–Β–≥–Α, ―¹ –¥―Ä–Ψ–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ―¹―²–Η –≥―É–±–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ –Φ―΅–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –ê–Μ―ë―à–Β–Ι –Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥ –Β–≥–Ψ. βÄî –ê–≥–Α! –ü–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ―É―¹–Α–Μ―¹―è, βÄî –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Η–Ω–Β–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –ü―É―¹―²–Η –Β–≥–Ψ! βÄî ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ ―΅–Β–Ι-―²–Ψ –≥–Ψ―Ä―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹.βÄî –ü―É―¹―²–Η! –ê–Μ―ë―à–Α, ―²―â–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ, ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι, ―É–¥–Μ–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Η―Ü–Α, –≥–Ψ―Ä–±–Α―²―΄–Ι –Ψ―Ä–Μ–Η–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ―¹, ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄–Β –±―Ä–Ψ–≤–Η, βÄî –û―¹―²–Α–≤―¨, –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β, βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹. βÄî –ù–Α–¥–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β–Μ―é–Ζ–≥–Β ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è. βÄî –ö–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨ –≤–Ϋ―É―à–Α―²―¨? –î―Ä–Α―²―¨ –Ζ–Α ―É―à–Η? –ù–Α―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α―Ö? –ê ―É –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨ ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ. βÄî –û–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ! βÄî ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ-–¥–Β―²―¹–Κ–Η –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹. βÄî –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Α–≤–Β―΅–Α –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η? βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ê–Μ―ë―à–Α, –≤―¹―ë –Β―â–Β –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι ―Ö–≤–Α―²–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. βÄî –ê ―²―΄ –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –¥–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―²–Η―à―¨? βÄî –≤ ―²–Ψ–Ϋ –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹. βÄî –≠―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Ζ–Α –¥–Α–Ϋ―¨? βÄî ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö ―¹ –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. βÄî –ß–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –±―É–¥―É―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨? –™–Μ―è–¥–Η, –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨ ―ç―²–Η –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²–Η. βÄî –ê –Ϋ―É-–Κ–Α,βÄî ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –Κ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹―É. βÄî –ü―É―¹―²–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β, –Ϋ–Β ―²–Ψ ―è ―²–Β–±―è ―²–Α–Κ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥―É –≤―΄–≤–Α–Μ―è―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β –±―É–¥–Β―à―¨.  –û–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹–Α –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η –Η –±–Β–Ζ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ψ―²–≤–Β–Μ –Η―Ö. –ê–Μ―¨–±–Η–Ϋ–Ψ―¹, –≤–Ψ―Ä―΅–Α, ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≥–Η–Κ–Α–Ϋ―¨–Β–Φ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ. –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β, –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Η–≤–Α―è―¹―¨, –≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Β–Φ―É –≤―¹–Μ–Β–¥. βÄî –û–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è! –ù―É ―à–Α–Ι―²–Α–Ϋ ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ê ―²―΄ ―΅―²–Ψ –Ε–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Η―Ä–Α–Β―à―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö? –Δ–Β–±–Β –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―É―à–Η –Ϋ–Α–¥―Ä–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄. –ö–Α–Κ ―²–Β–±―è –Ζ–≤–Α―²―¨? βÄî –ê–Μ―ë―à–Α... –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤... βÄî –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Η–Φ―è. –Δ–Α–Κ, –≤–Β–¥―¨? –ê–Μ―ë―à–Α, –¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―ë–Φ, –Κ–Α―Ü–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ―É–Β–Φ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ε–Β–Μ–Α―è ―É–Ι―²–Η –Η–Ζ ―²–Ψ–Μ–Ω―΄ –Ψ–±―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±―è―². –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹ ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ê–Μ―ë―à―É.  –£ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ζ–Α–Μ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α: ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ―¹―É. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –ê–Μ―ë―à–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ –¥―Ä―É–≥–Α –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è. –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Φ―É –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –¥–Μ―è ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–≤–Α–Μ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄, –Α –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ζ–Α–Μ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―ë–Φ―΄ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Η ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–≥–Α―¹–Η―²―¨¬Μ –Φ―è―΅ –≤ –≤–Ψ–Μ–Β–Ι–±–Ψ–Μ–Β. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ –ê–Μ―ë―à–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α: –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β―΅–Κ―É, –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η–Κ, –Α –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä―É―΅–Κ―É. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è–Μ ―ç―²―É –¥―Ä―É–Ε–±―É. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤―ë–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É: βÄî –£―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –¥–Μ―è –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤–Α –≤–Α―à–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É? –‰–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α. –‰–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨. –‰–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―à–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ, ―¹–Α–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―è, –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Ζ–Α –≤–Α―à –Κ–Η―²–Β–Μ―¨: –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―â―É―â–Α―²―¨ ―΅―¨―é-―²–Ψ –Ψ–Ω–Ψ―Ä―É. –· ―ç―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –≤–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–≤ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Β―²–Β –Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. βÄî –ß―²–Ψ –≤―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², βÄî ―É –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –¥–Α–Ε–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. βÄî –‰ ―è –≤–Β–¥―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ―É –±―Ä–Α―²―É. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α! –‰ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β! –€–Ψ–Ε–Β―², –≤―΄ –Η –Ω―Ä–Α–≤―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―É –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ ―É –Ϋ–Η―Ö ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―². –Γ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–Ε–±―É –≤–Ψ–¥–Η―²―¨. –ï―¹–Μ–Η ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ζ–≤–Ψ–¥―É.  –ë―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―Ä–Ψ―² –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –±–Β―¹–Β–¥―΄, ―É―΅–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–Ω―Ä―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –£―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―É: ¬Ϊ–Θ―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ¬Μ. –Γ―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄―à–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η –Η ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Η –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É, ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α. –‰–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ, ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η―Ö –Φ―΄―¹–Μ–Η –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –£ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ. –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –≤ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –¥–≤–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄, –≤―΄–Ζ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥ –≤ ―É–Φ–Α―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–û –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Β¬Μ, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è βÄî ¬Ϊ–û ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ê–Μ―ë―à–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ϋ–Α –±–Β―¹–Β–¥–Β, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ¬Ϊ–û –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –Η –Ϋ–Α –±–Β―¹–Β–¥–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β 21 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£―¹―è ―Ä–Ψ―²–Α ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥.. –£―¹–Β–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ε–¥―è, ―΅–Β–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ―΄―¹–Μ―è–Φ–Η –Η –Ψ–±–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Β–≥–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ βÄî –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η. –‰–Φ―è –Β–≥–Ψ –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―² –≤―¹―ë –Μ―É―΅―à–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰–Φ―è –Β–≥–Ψ βÄî ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―²―Ä―É–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Φ–Η―Ä–Β.  –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, , ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―¹–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ. –€–Α―²―¨ –‰–Ψ―¹–Η―³–Α –£–Η―¹―¹–Α―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Α –Η–Ζ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö. –Γ ―é–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―² –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥―É. –ï–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―é―² –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η. –£ 1902 –≥–Ψ–¥―É –Β–≥–Ψ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―², –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α―é―² –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ―É –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1903 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―¹―΄–Μ–Α―é―² –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Γ–Η–±–Η―Ä―¨. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1904 –≥–Ψ–¥–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ , –±–Β–Ε–Η―² –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ–±–Β–≥. –Γ 1902 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ 1913 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, ―à–Β―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹―¹―΄–Μ–Α―é―² –Η –Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –±–Β–Ε–Η―² –Η–Ζ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Η. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É―à–Α―é―² –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹ ―΅―¨–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α ―É―¹―²–Α―Ö –Ε–Η–Μ–Η –Η –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ψ―²―Ü―΄. βÄî –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―²–Α–Κ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –±―΄ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Η–≤–Α―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, βÄî ―²–Η―Ö–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β. βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –≥–¥–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Ϋ―΄, –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ, –Ψ–Ϋ ―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α―ë―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α–Φ –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Α–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –Ω–Μ―΄–≤―É―â–Η―Ö –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―¨–Φ–Β –≤–¥–Α–Μ–Η –Ψ―² –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. βÄî –ê –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? βÄî –Φ–Β―΅―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ê–Μ―ë―à–Α. βÄî –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –‰ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Η―à―É―². –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≥–Ψ―Ä–Β –Η–Μ–Η –Β―¹–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ–Ϋ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Η―à–Β―² –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―¨, –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β. βÄî –û―²–Ψ–≤―¹―é–¥―É –Η–¥―É―² –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–Φ, –Η –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―à–Η, –Η –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è, –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―², –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ.  βÄî –î–Α –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―²? βÄî –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ. βÄî –ö–Α–Κ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―²? βÄî –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è. βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α―Ü–Ψ! –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–≤―΄―à–Β ―¹–Η–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, βÄî –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –≤―¹―ë ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―², –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι –Η ―΅―É―²–Κ–Η–Ι. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥, –Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –±–Β–Ζ ―É–Φ–Ψ–Μ–Κ―É. –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―²–Α–Κ–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Α –±―É–¥–Η–Μ–Α –Η―Ö –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Β –Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Η―²–Α–Μ–Α –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Η―Ö –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ―É―â–Η–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ βÄî ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤.

03.01.201521:4803.01.2015 21:48:41

0

02.01.201522:5802.01.2015 22:58:25

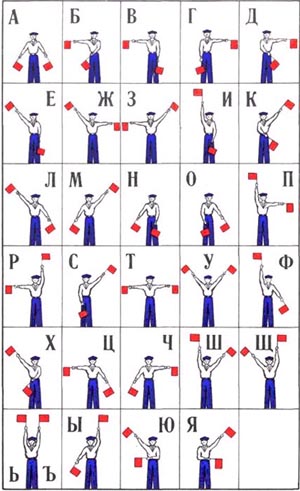

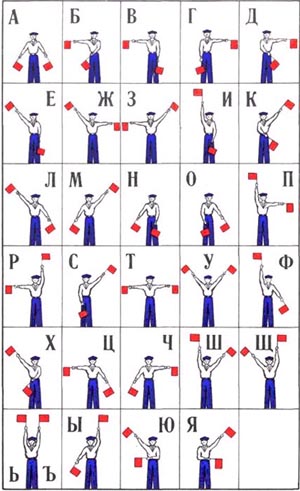

–Γ–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ε–Κ–Ψ–≤, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä―É. –Ξ–Ψ―²―è –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Η –¥–Ψ–±―΄–Μ–Η ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―É –Η ―¹ –Α–Ζ–Α―Ä―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Β―ë. –ê–Μ―ë―à–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ –Ψ–±―â–Β–Β ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ ―²―Ä―É–¥–Α ―Ä–Α―¹―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ε–Β―¹―² –Δ–Η–Μ–¥–Β: –±―É–Κ–≤–Α ¬Ϊ–Ω¬Μ. –Δ–Η–Μ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Μ–Β–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –≤–≤–Β―Ä―Ö, –¥–Β―Ä–Ε–Α –Ω―Ä–Α–≤―É―é –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ι. ¬Ϊ–·¬Μ, βÄî –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –ê–Μ―ë―à–Α. –û–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–±―¨―è, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Η–Μ ―΅–Β–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ. –Δ–Η–Μ–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―ë–Μ –Ψ–±–Β ―Ä―É–Κ–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β ―¹–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –ê–Μ―ë―à–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ. βÄî –û―²–≤–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è βÄî –Ω―è―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ. βÄî –™–Φ... –¥–Α... –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –½–Α–¥–Α―΅―É –≤―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β. –‰ –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²―¹―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –≤–Α―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤! –ù―É, ―¹–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨. –ê–Μ―ë―à–Α, ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―è –Ϋ–Β–≥–Ϋ―É―â–Η–Β―¹―è –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ –Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ―É―é –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ―É –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–≤–Η―², –Η –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ―΄–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―΄–≤–Β–Μ ―Ü–Η―³―Ä―É. –ù–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ―² –Ζ–Ψ―Ä–Κ–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –Γ–Η–¥–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Β –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Φ–Α―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Ω―΄―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–ß–Β―²―΄―Ä–Β¬Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹―É. –ê–Μ―ë―à–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Η –Ε–Η–≤, –Ϋ–Η –Φ―ë―Ä―²–≤ –Η –≤―΄―²–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Μ–Α―²–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―² –Ϋ–Α –Μ–±―É. βÄî –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤! –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –≤―΄―à–Β–Μ –Κ –¥–Ψ―¹–Κ–Β.  βÄî –ù–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Μ–Η –≤―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ ―É–Φ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤―΄―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―¨–Η―Ü–Β? –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―É–¥–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Ψ―² –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –≤–Ψ―¹―¨–Φ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ―è―²―¨ ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η? –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ –ê–Μ―ë―à–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Μ –Μ–Ψ–±, ―à–Β–≤–Β–Μ–Η–Μ –≥―É–±–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Β–≥–Ψ, ―¹ –Φ–Ψ–Μ―¨–±–Ψ―é –±–Μ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ê–Μ―ë―à–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö. ¬Ϊ–€–Β–Ϋ―è –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ–Η, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ¬Μ, βÄî –±–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ù–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Κ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ. –ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β ―¹ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –ê–Μ―ë―à–Α, ―É–Μ―É―΅–Η–≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―² –±–Β–Μ–Ψ–Ι –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ: ... –ù–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è. βÄî –Δ–Α–Κ-―¹,βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥–Η–Μ –Ψ–Ϋ,βÄî –≤―΄, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β, –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤, ―΅―²–Ψ –≤–Α―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö. –ù―É, ―΅―²–Ψ –Ε! –½–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Α―à –Ψ―²–≤–Β―² ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤–Α–Φ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä–Κ―É, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―É. –£–Ψ―² –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―΅―²–Ψ ―É –≤–Α―¹ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―è―²―ë―Ä–Κ–Α –Ω–Ψ –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Β. βÄî –û–Ϋ –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι. βÄî –€–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è, –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤! βÄî –ù–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―¨, –ê–Μ―ë―à–Α, βÄî ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Ι-―²–Ψ –Ψ–±–Ψ–¥―Ä―è―é―â–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–±–Α–≥―Ä–Ψ–≤–Β–Μ. βÄî –ö―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£―¹–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η. βÄî –ö―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? βÄî –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ, ―¹―²―É–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β, –Η ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ –Ε–Β–Μ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄî –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –≤ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ ―²―Ä―É―¹―΄. –Δ―Ä―É―¹―΄ –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Η! –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α.  –ü–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²―É –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―à―ë–Μ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –ù–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ ―¹―΅―ë–Μ –Ϋ–Η–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –Γ–¥–Β–Μ–Α–≤ –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–Κ–Α. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Α: ¬Ϊ–ù–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –ö―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Β―ë, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―² –≤ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ―É―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–¥―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―É –≤―¹–Β―Ö ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Η–¥–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ―¹―è. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Β―Ä –Ω–Μ–Α―²–Κ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Α―΅–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Η. –†–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–Ζ―è–Μ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –Η ―¹―É―Ö–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹ ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²–Η–Ω–Ϋ–Ψ–Β: βÄî –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Η –Ζ–≤―É–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ―²–≤–Β―². –€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ε–Α―²―΄–Φ–Η –≥―É–±–Α–Φ–Η, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η., –ö―Ä–Α―¹–Κ–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―à–Μ–Α ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ. βÄî –£–Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ! βÄî –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –ö–Μ–Α―¹―¹ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –Γ–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―¨–Β-―²–Ψ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ–Β –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Φ–Η –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –€–Η–Ϋ―É―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.  –½–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Β–¥―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Β –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä. –£ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. βÄî –€–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Α–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Ψ –±–Α―²–Η –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è? βÄî –Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤.βÄî –ê ―²–Ψ –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ. βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ... –ë–Α―²―è ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä―ë―²―¹―è. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η―², βÄî –Ω–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―¹–Ω―É―¹―²―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ ―΅–Α―¹–Α –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦―¨–≤–Ψ–≤ –Η –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –¦―¨–≤–Ψ–≤–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ: ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –Ϋ–Β –≤–Ω–Α–¥–Α―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ; –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ε–Η–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. βÄî –½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η! βÄî –½–¥―Ä–Α–≤–Η―è –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α! βÄî –£–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –Γ–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨. –¦―¨–≤–Ψ–≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Η, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ–Η –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É, –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Ψ–±–≤―ë–Μ –Ϋ–Α―¹―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α ―Ä–Β–±―è―². βÄî –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–Φ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―²–Β, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü.βÄî –£–≤–Η–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –≤–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –û–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄî –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ –≤–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –≤–Α―¹ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―É―²―¹―è –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ―â–Η–Κ–Η. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –±–Β–Ζ–Μ–Η–Κ–Η–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ. –· ―Ö–Ψ―΅―É –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ―²–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤―É, ―Ö–Ψ―΅―É –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨.  –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–£–€–Θ –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ –¦–Β–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –Γ–Κ―Ä–Η–Ω–Ϋ―É–Μ–Α ―΅―¨―è-―²–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Α, –Η ―ç―²–Ψ―² –Ζ–≤―É–Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à―É―é ―²–Η―à–Η–Ϋ―É. –Γ–Ϋ–Η–Ζ―É, –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹―¹―è –Ζ–≤–Ψ–Ϋ: –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Η ―¹–Κ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η. (–ö–Α–Ε–¥―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Β―² –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ―¹–Κ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η¬Μ). –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è... –¦―¨–≤–Ψ–≤ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Ε–¥–Α–Μ. –û–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –™–Β―³―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –£–¥―Ä―É–≥ –™–Β―³―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É: βÄî –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –™–Β―³―²! –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―è. –‰ ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ. βÄî –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ! –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨: ―è –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤―É. –£ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ζ–Α–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Η―¹―¨. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ. –¦―¨–≤–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö. βÄî –Δ–Α–Κ... –·―¹–Ϋ–Ψ! –‰–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ϋ–Β ―¹―É―²―¨ –¥–Β–Μ–Α. –ö–Μ–Α―¹―¹ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Α–Φ–Η: βÄî –ü―Ä–Η–¥–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨. βÄî –Δ―Ä―É―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. βÄî –ß―É―²―¨ –Ψ―à–Η–±―ë―à―¨―¹―è, –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É ―¹―²–Α–≤–Η―². βÄî –£―¹–Β –≤―΄, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Η. –¦―¨–≤–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É.  βÄî –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è! –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –· –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α―é –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Α―¹. –ü―É―¹―²―¨ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―². –€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, ―²–Ψ–Μ–Κ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Μ–Ψ–Κ―²―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨: βÄî –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β –≤―΄! –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ψ–±–Η–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ψ―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Η. –¦―¨–≤–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö: –Δ–Η–Μ–¥–Β, –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –™–Β―³―²–Α –Η –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤–Α. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Η –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α. –€–Α–Μ–Ψ-–Ω–Ψ–Φ–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è, –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹. –ü–Β―Ä–Β―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–≤ –≤–Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α ―¹ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–Φ –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –¦―¨–≤–Ψ–≤ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É. βÄî –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β. –£―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η ―²―è–Ε–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –ö–Α–Κ –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ-–Ϋ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―²–Η –Μ―é–±―É―é –Ε–Α–Μ–Ψ–±―É –Ω–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―² ―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –¥–Α –Β―â―ë –≤ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≥―Ä―É–±–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Β―â―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Α―è. –·―à–Α –™–Β―³―² –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α: βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α! –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β... βÄî –ù–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é! –· –≤–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤―΄ ―É–Ε–Β ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α: –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄî ―²―è–Ε–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ, –Η –≤–Α–Φ ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É―΅–Α–Β―² –Κ–Ψ –Μ–Ε–Η, –Κ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤; –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É―΅–Α–Β―² ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É―΅―ë–±–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Β, –Α –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, βÄî ―²–Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–½–Α―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ? –Γ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η ―è –≤―΄–Μ–Β–Ζ―É¬Μ. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Β―¹–Μ–Η –≤ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―É–¥―É―² –Ζ–Η―è―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Μ―΄? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî ―ç―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥βÄî ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Δ–Ψ―², –Κ―²–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ―É –≤–Α–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Η, βÄî ―²–Ψ―² –Ϋ–Β –≤―΄–Ι–¥–Β―² –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄.  –†–Ψ–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –¦―¨–≤–Ψ–≤ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α, –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ: βÄî –ù–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―é, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ü–Η–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Α–Φ ―ç―²–Ψ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ –Η –¥–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è–Μ –≤–Α–Φ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨ ―â–Α–¥–Η―²―¨ –≤–Α―à–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ–Ψ –≤–Α―à–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Η―² –Η―Ö –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ι―²–Β –≤ –≤–Η–¥―É,βÄî –¦―¨–≤–Ψ–≤ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Α―É–Ζ―É –Η –Ψ―²―΅–Β–Κ–Α–Ϋ–Η–Μ,βÄî –Η–Φ–Β–Ι―²–Β –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –≤–Ζ–¥―É–Φ–Α–Β―²–Β –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –Κ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Κ–Β, ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –±―É–¥―É―² –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β. –£ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Β―â–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Β―â–Β –Φ–Α–Μ―΄ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹ –≤–Α―¹ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―É―é –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –£ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ö―²–Ψ-―²–Ψ ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –Γ–Ϋ–Η–Ζ―É –Ψ–Ω―è―²―¨ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹―¹―è –Ζ–≤–Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Μ―è–Ϋ–Ψ–Κ. βÄî –ê –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≤–Α―¹, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –™–Β―³―², βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –¦―¨–≤–Ψ–≤. βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –≤―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –≤–Α―à–Α ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Η–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É―²―è–Φ–Η, –≤–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―΄. –ù–Ψ –≤–Α―à–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –≤–Α―¹. –· –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―é―¹―¨. –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Α―¹ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö; –û–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ βÄî –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η, –Α –™–Β―³―²–Α βÄî –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü. –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à―É –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –≤–Α―à–Η–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –£―¹―ë! –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ―¨―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, βÄî –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ-–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―΄–≤–Η―¹―²―΄–Φ, ―΅―ë―²–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –‰ ―²–Α–Κ –Ε–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ψ―²–≤–Β―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –™–Μ–Α–≤–Α VI. –ù–û–£–Ϊ–ô –î–†–Θ–™–û―¹–Β–Ϋ―¨―é –Β―â–Β –Ε–Η–≤―΄ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α, –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ, –≤―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η. –½–Η–Φ–Ψ–Ι –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Β–≥ ―É–Ε–Β –≤–Ζ―è―², –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η–¥―É―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ.  –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –ê–Μ―ë―à–Α ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ―é ―É―à―ë–Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―è―²―¨ –Η–Μ–Η ―à–Β―¹―²―¨ ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω–Β–≤―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄, ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―Ä–Ψ–Κ –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥―É βÄî ―²–Ψ –¥–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β... ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤―²–Η―Ö–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Κ―É –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Β –Η–Μ–Η –≤ –±–Β―¹–Β–¥–Β ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –Ψ ―΅―ë–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Β–Φ―É –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ, ―É–Ε–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―É–Μ–Β–≥–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Η–Ζ―É–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è: –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨? –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É―¹–Ω–Β–Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨? –£ ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Η, –≤–Η–¥―è, –Κ–Α–Κ ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ψ–Κ―É–Ω–Α―é―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Η, ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –£ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –ê–Μ―ë―à–Α ―¹―²–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅–Β―²–≤―ë―Ä–Κ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –≤ –Β–≥–Ψ ―²–Α–±–Β–Μ–Β, –Α ―²―Ä–Ψ–Β–Κ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ö–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―², –≤ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α. –î―Ä―É–Ε–±–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –ê–Μ―ë―à–Β–Ι –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄, ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–Φ –ë–Β―Ä–Η–¥–Ζ–Β, –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö.

02.01.201522:5802.01.2015 22:58:25

0

01.01.201523:0601.01.2015 23:06:29