–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―ç–Κ―¹–Ω―Ä–Β―¹―¹-–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

10.10.201400:2410.10.2014 00:24:45

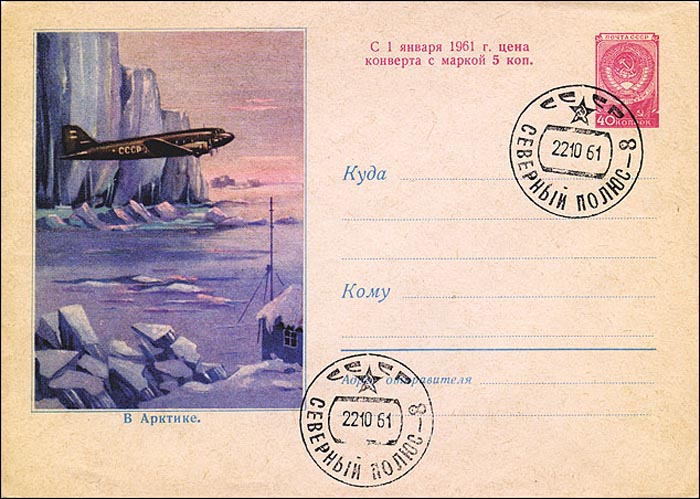

–Θ―΅–Η–Μ―¹―è –°―Ä–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ –Η–Φ–Β–Μ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä–Κ–Η –Η –Ω―è―²―ë―Ä–Κ–Η. –‰–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –°―Ä–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Ψ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö. –°―Ä–Α –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –Μ―΄–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ ―É―΅―ë–±–Ψ–Ι –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β¬Μ, ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ –Μ–Α–Ω―²―É, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Φ―É―² ―É –Φ–Ψ―¹―²–Α. –£ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –Μ–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Α–Φ –Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ―΄ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. –¦–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―é. –¦–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Φ–Β–Κ–Α–Μ–Κ–Η. –½–Η–Φ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η ―¹–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Α –Φ–Β―΅―²–Α –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ―É―é ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –°―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é.  –Γ–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –†–Γ–Λ–Γ–†. ¬Ϊ–½–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, ―²―Ä―É–¥–Β –Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ―É –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ 1948 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―É. –£ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η ―É –°―Ä―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―è―²―ë―Ä–Κ–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –ü–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α 4.  10 –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ 1948 –≥–Ψ–¥. –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤: –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―Ä―è–¥, 1-―΄–Ι ―¹–Μ–Β–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―¹―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω―É―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨, –°―Ä–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² ¬Ϊ–™–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è, –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄, –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α.  –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² 2 –Κ―É―Ä―¹–Α –¦–£–‰–€–Θ –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η –ù.–€.–Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Α. 1950 –≥. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –°―Ä–Η–Ι –Ε–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Φ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―΅–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –· –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Β–Μ–Β –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅–Η –Δ–Β–±–Μ–Β―à―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –‰–Ω–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-30βÄù, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Φ―É–Ζ–Β―è –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Β–Ψ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–™–Λ–û-1965 –≥. –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α). –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1961 –≥–Ψ–¥–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –°―Ä–Η―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–ü-8¬Μ. –°―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²―É –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ―É. –£ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Ψ–Κ, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Ψ–Κ. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―é –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ü–Β–≤–Β–Κ, –≥–¥–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –Β―â–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―É―΅–Β–±–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É. –°―Ä–Η―é –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―É –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ βÄ™ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Α―è, –°―Ä–Η–Ι –¥―É–Φ–Α–Μ, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―é―¹―¨ –Μ–Η ―è?... –ù–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β ―²―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, ―²―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α –≤―¹―ë –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―à―¨, –Η ―²―΄ ―¹–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Α –¥–Β―¹―è―²–Β―Ä―΄―Ö, –Η –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Α –¥–Β―¹―è―²–Β―Ä―΄―Ö. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–≤―É–Ε–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Β –≥–Ϋ―É―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–¥–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ–±–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ê –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η ―¹–Η–Μ―É –≤–Β―²―Ä–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥―Ä–Β–Ι―³–Α, –≤―΄―¹–Ψ―²―É –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ. –†–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –±–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –≥―Ä―É–¥―΄ ―è―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, ―¹ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Φ–Β―à–Κ–Η ―¹ –Φ―É–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–Φ, –≥―Ä–Β―΅–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η ―².–¥. –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ –≤―¹―é–¥―É βÄ™ –Η –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ –Η –Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α–Φ –Η –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ―É. –û–Ϋ ―Ä–Β―à–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ö–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ζ–Α –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―à―ë–Μ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Μ―ë–≥ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨. –î–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β–Ζ ―¹–Ϋ–Α, ―²―Ä–Ψ–Β –±–Β–Ζ ―¹–Ϋ–ΑβÄΠ.–ê –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€ βÄù –°―Ä–Η―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–Φ –≤―΄–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ –≤ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ–Κ –Δ–Η–Κ―¹–Η. –‰ ―²―É―² –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Α–Κ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ, –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―².  –£ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Β –Δ–Η–Κ―¹–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –≥–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ. –ù–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –±–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ, –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―Ö―É –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β. –‰ ―¹―²–Α–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ? –ê –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Μ―ë–≥ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä―΄ –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Α―¹–Ϋ―É―²―¨. –€–Β―à–Α–Μ–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η (–Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Μ–Η ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η?). –°―Ä–Η–Ι –≤―¹―²–Α–Μ, –≤―΄–Ω–Η–Μ ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ―É ―¹–Ϋ–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ―ë–≥. –ù–Ψ ―É―¹–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Α ―ç―²–Α –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Α―è ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤, –≤―¹―²–Α–Μ, –Ψ–¥–Β–Μ―¹―è, –≤–Ζ―è–Μ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Η―Ü―É –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Κ―Ä–Α―é –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥–≤–Β―¹―²–Η, –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄, ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Η –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ 30-50, –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Μ–Η–Ω–Α―é―²―¹―è - –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨... (―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ―ë–¥, –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―É –Η ―É―¹–Ϋ―É–Μ βÄ™ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ–Α –≤―΄–Ω–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ). –û ―²–Ψ–Φ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η: βÄΠ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ψ–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―É –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ, –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β βÄ™ –≤ ―²–Ψ–Φ, –≥–¥–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Η―Ü–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―è, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ –Η–Ζ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Η―Ü―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –î–Α –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ, ―¹–Ψ–Ϋ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä (–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η) –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ –≤―¹–Β –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Η ―à–Ω―Ä–Η―Ü―΄ (―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―è―â–Η–Κ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β). –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ϋ–Β―΅–Β–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î–Α –Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ε–Η–≤ –Μ–Η –Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –†–Α–¥–Η―¹―²―΄, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–Γ–ü-9¬Μ (–Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Α –Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²). –Γ ¬Ϊ–¥–Β–≤―è―²–Κ–Η¬Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –≤―Ä–Α―΅. –û–Ϋ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Β–Φ―É ―É–Κ–Ψ–Μ –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ: ¬Ϊ–Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β―². –ü–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä―è–≥―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ω–Η―²¬Μ. –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β–Ζ―²–Η ―¹ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Δ–Η–Κ―¹–Η. –Δ–Α–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-8¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –≥–Ψ–¥, 1961 –≥–Ψ–¥, –°―Ä–Η–Ι –Ω–Ψ―à―ë–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-13¬Μ. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. –†–Β–Ι―¹ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²: ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â―É―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ ¬Μ.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Β―â―ë –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Α –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –£ βÄ€–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Κ–ΒβÄù, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Η, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –ù.–ê.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤. –°―Ä–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É, –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α (–Γ–ü), –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –‰ –≤―¹–Β –¥–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –°―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ―É. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ―²–Ψ―à―ë–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η –Μ―é–¥–Β–Ι. –°―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ-–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –™―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―²―è―²―¹―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨. –ê –≤―¹―ë –Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¹―è –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –ü―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–¥. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1962 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Μ―è –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-10βÄù ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄. –£ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Κ―²–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ―²–Ψ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ. –‰ ―²―É―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ψ –°―Ä–Η–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β. –†–Β―à–Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –°―Ä―É –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, –Φ–Β―΅―²–Α –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. βÄΠ –î–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹ –£–ü–ü –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ. –‰ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²―΄–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –ê–ê–ù–‰–‰, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –®–Β–≤―è–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α–Μ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ–¦–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α¬Μ –£ –Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β –≤ –≥―Ä–Α―³–Β ¬Ϊ–€–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ - –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ: –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄: –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Γ–ü-10¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Γ–ü-14¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Γ–ü-16¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Γ–ü-19¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι, (―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ βÄ™ –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨). –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, - ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-13¬Μ : ¬Ϊ–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α―Ö –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-10¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤. βÄΠ–û ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –¥―É―à–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤―΄―à–Β βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―². –· ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ϋ–Β–≤–Β―¹–Ψ–Φ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨: –±―΄―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –±―΄―²―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―É―é ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –™–Μ–Α–≤―¹–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²–Η: ¬Ϊ–ü–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Ι―²–Β―¹―¨, –Β–¥–Β―²–Β. –½–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―΄ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-13¬Μ. ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨. –½–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ! –®―É―²–Κ–Α –Μ–Η: –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Β―Ä―Ü–Α―²–Β–Μ―¨, –Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η! –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –· –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ψ―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Η, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ω–Ψ―É―΅–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―²―¨―¹―è –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É, –¥―Ä―É–≥–Η–Β βÄî –Κ–Α–Κ ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Η. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –≤ –Ω―É―²–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Β―à―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –≤―¹–Β –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α―é―², –Α ―²―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –ß–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é: ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Μ―¨―è!¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Ω–Α―¹–Η―¹―¨ –≤–Α–Ζ–Β–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Α –Μ―É―΅―à–ΒβÄî –≥―É―¹–Η–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η―Ä¬Μ, ¬Ϊ–ù–Β –Ζ–Α–±―É–¥―¨ ―³–Μ―è–≥―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ω–Η―Ä―²¬Μ, ¬Ϊ–î–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β–Ϋ–Η―Ü–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É¬Μ. –Θ–≤―΄, ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≤–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ. –‰ ―²―É―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Ψ―é ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è. βÄî –Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι―¹―è, –Β–¥–Β–Φ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –≤―¹–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Η–Μ–Ψ―² –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ ―à–Κ–Α―³–Α –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–¥–¥–Β–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Α–≥–Α―΅―¨–Β–Φ –Ω―É―Ö―É, –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―É―é ―Ü–Η–≥–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―É―é ―É―à–Α–Ϋ–Κ―É, –Ω–Α―Ä―É ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Μ―¨―è. βÄî –≠―²–Η –¥–Ψ―¹–Ω–Β―Ö–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Α―Ö,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ.βÄî –ê –≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η –Η–Μ–Η ―É–Ϋ―²―΄ –≤―΄–¥–Α–¥―É―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Β―Ö–Α―²―¨ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –≤ –ö―Ä―΄–Φ. βÄî –ü–Ψ–Κ–Α ―è –±―É–¥―É –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è –Η –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, ―É―¹–Ω–Β–Β―à―¨ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η. –î–Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Β–Ω―²―É–Ϋ―΄. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Η ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²–Η―Ö–Ψ, –Ϋ–Α ―É―Ö–Ψ: ¬Ϊ–ù–Β –Ζ–Α–±―É–¥―¨ –Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η¬Μ. –ù–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Ϋ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―¹―¹―É –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö: –Ζ–Α―²–Β―Ä―²―΄ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Η―³, ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Α ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―è–Φ–Η. –‰ ―É–Ε, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≥–¥–Β-―²–Ψ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨. βÄî –½–Α–≤–Η–¥―É―é, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. βÄî –•–Α–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β ―Ä―É–Κ―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Α―Ä―²–Η―¹―² –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤.βÄî –•–Β–Μ–Α―é ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–ΙβÄΠ –‰ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –ü―Ä–Ψ―΅―¨ –≤―¹–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄, –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η, –Η ―²–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β, ―²–Α–Κ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Β―à―¨―¹―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Η –Ω–Ψ-–±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α, –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.  . –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Ω―Ä–Η–¥―è –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ ―É―é―²–Ϋ―É―é –Κ–Α―é―²―É, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É... –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―² –¥―É―à–Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–¥ ―¹–Α–Φ–Η–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–¥ –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι¬Μ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Η ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Δ–ê–Γ–Γ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ö―É–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―è ―¹―²–Α–Μ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄ ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Η–¥ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –£ –Κ–Α―é―²–Β –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α: –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, ―²―Ä–Η ―à–Κ–Α―³–Α, –Μ–Α–Φ–Ω―΄ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α, –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ, ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ù–Α―à–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –Β―¹―²―¨ –Κ–Μ―É–±, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è, ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α―é―â–Α―è ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è, –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–≥―Ä, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ζ–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Β―à―¨. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â―É―é, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β –Β–Β ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–Φ, –≤―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤ ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –±―Ä–Ψ–Ϋ―é –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹―É–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄî –Η –≤―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β¬Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –¦―é–¥–Η –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Ω–Ψ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ψ–± –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β. –ù–Η ―É―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Η –±–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ - –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―². –£ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, –Η –≤―¹–Β –Ψ–¥–Β―²―΄ –Ω–Ψ-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É: ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≥–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄, –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Η, ―¹ –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨―é –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Η–¥―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨–Η ―à–Κ―É―Ä―΄, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤–Β―Ä―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥―É―² –Β―â–Β –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ―΄, –Η –≤–Β―²―Ä―΄ –Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –±―É―Ä–Α–Ϋ―΄. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―É βÄî ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―΅–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ä―²–Α–Φ–Η –Μ–Η―Ü–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Ζ―É–±–Ψ–Ι ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι –Η ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –Γ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―è –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É. –ö–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –¥–Α –Β―â–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ: ¬Ϊ–£–Ψ―² –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É¬Μ. –½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É: –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―è –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ¬Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ¬Μ. –î–Α, –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –Δ–Α–Κ ―É–Ε ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Κ–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α―Ä–Β–≤, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ü―Ä–Η―Ö–≤–Ψ―Ä–Ϋ―É–Μ, –¥–Α –Η –≥–Ψ–¥―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Β. –ù–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η–¥―²–Η –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Φ―è –Β–≥–Ψ ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Α–Φ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α ―¹–≤–Β–Μ–Α –¥–≤―É―Ö ―ç―²–Η―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤. –‰ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ϋ–Η–Ε–Β.  –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Β, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Η –≤ –Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β. –ù–Ψ –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ω―É―²–Η. βÄî –Δ–Η–Ω―É–Ϋ –≤–Α–Φ –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ,βÄî –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ.βÄî –· ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α–≥ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ. –¦―É―΅―à–Β –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―â–Α―é. –≠―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ι―¹ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η―à–Η―²―¨ –≤–Α―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö. –ù–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η―Ö –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –Α –Ϋ–Β ―¹–Η–¥–Η―²―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Μ–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ ―¹ ―ç―²–Α–Ε–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Α–Ε –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –¥–Η–≤–Η―²―¨―¹―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β–Ϋ βÄî –±―É–¥―¨ –Ψ–Ϋ ―΅–Μ–Β–Ϋ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-13¬Μ. βÄ™ –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η―è! –≠―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ψ―² –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Α. –û–¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι, ―à―É―²–Μ–Η–≤–Ψ, –¥―Ä―É–≥–Η–Β βÄî ―΅–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α ―²–Α–Η―²―¨ βÄî –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―â–Η―΅–Β―¹–Κ–Η: –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι, –Φ–Ψ–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨-―²–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι. (–ê–Μ―¨―³–Α-–±–Β―²–Α-–Μ―É―΅–Η). –î–Α, –≤ –≥―Ä―É–¥–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α βÄî ―²―Ä–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η¬Μ, –Η –Ϋ–Α–¥ –≤–Α–Φ–Η –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―é―²―¹―è. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é –Ζ–Α―â–Η―²―É, ―΅―²–Ψ ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É, –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―é―â–Α―è –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―². –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Μ–Β–¥–Ζ―é–Κ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ. –≠―²–Ψ ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄. –½–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β―Ü, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Μ―é–±―è―² –≤―¹–Β. –û–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Η–Β ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α―é―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Φ ―¹–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –Γ–Α―à–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –¥–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β. –û–Ϋ ―¹ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–≥―Ä–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Η―¹, ―à–Α―Ö–Φ–Α―²―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄. –‰ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η? –Γ–≤―΄―à–Β –¥–Β―¹―è―²–Η ―²―΄―¹―è―΅ –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü! –½–Α―΅–Β–Φ? –î–Α ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Φ–Ψ–≥ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―². –‰ –Β–Φ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―², ―É–Ε –Κ―²–Ψ-–Κ―²–Ψ, –Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α –¥–≤–Α ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–¥–Α.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

10.10.201400:2410.10.2014 00:24:45

0

09.10.201400:3209.10.2014 00:32:08

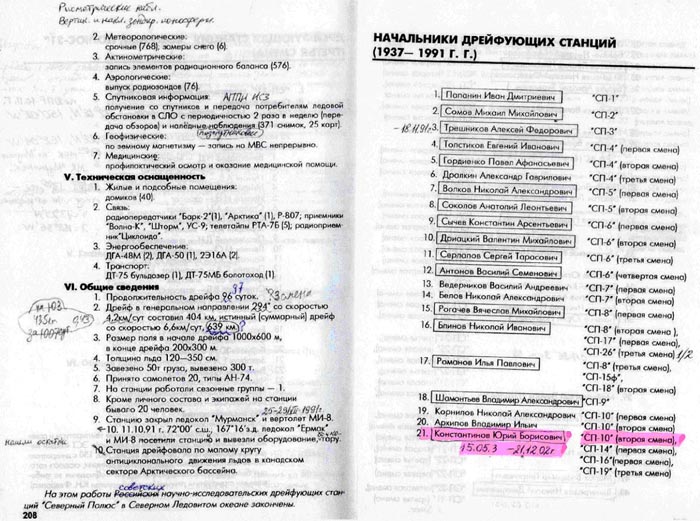

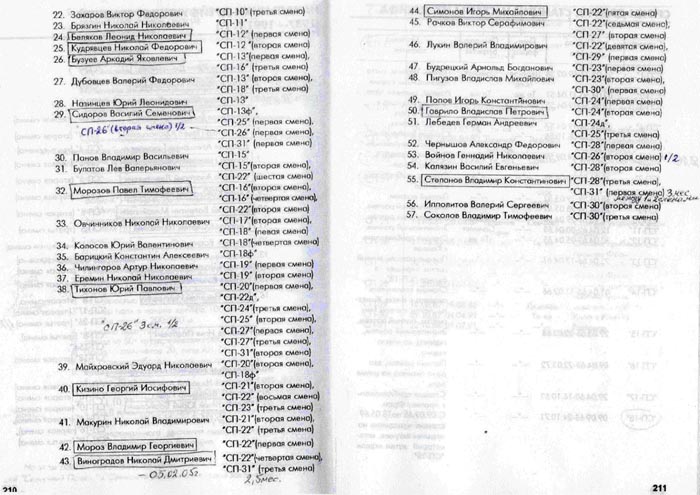

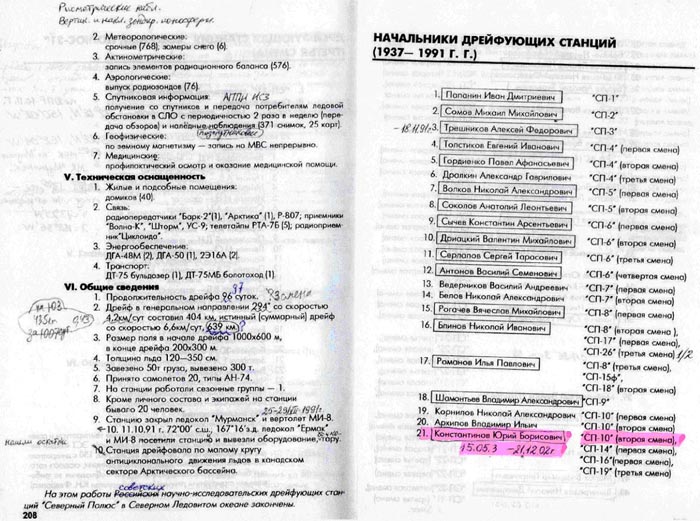

–ù–Α ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è, ―΅–Β–Ι ―²―Ä―É–¥ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ϋ–Α―à–Η–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η ―Ä–Ψ–¥–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―΄―Ö-–ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –ï–≤–¥–Ψ–Κ–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –Η –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –Δ―Ä–Η –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η, ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, ―¹―²–Α–Μ–Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η: –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α /–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –ë―É―à–Φ–Α―Ä–Β–≤–Α/, –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α, –Η –ù.–‰.–€–Η–Ϋ–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α. –û―²–Β―Ü –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Η ―¹―΄–Ϋ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –î–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –Η –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η –Δ―É–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö. –î–≤–Β –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η βÄ™ –¦–Η–¥–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –Γ–Α–Φ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α ¬Ϊ–£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄¬Μ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Η―Ö–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö, –Η –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ¬Ϊ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Β–Ζ–¥¬Μ –Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è: ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, –≤―Ä–Α―΅–Η, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―΅–Β–Κ–Η―¹―²―΄, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –€–ß–Γ, ―é―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄, ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―΄. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Η ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ. ¬Ϊ–®–Κ–Ψ–Μ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è¬Μ- ―ç―²–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.  –ß–Β–Φ –Ε–Η–≤–Β―² ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Η–Φ–Β–Β―² –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β ―Ü–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–≤–Η―², –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ βÄ™ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η . –ï–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ–¥―΄-―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η (―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―²), –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ―΄, –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ―΄ –Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ–Α―è –±―É–¥–Β―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ 1948 –≥–Ψ–¥–Α, –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ (1930 βÄ™ 2001)–£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 15 –Φ–Α―è 1930 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –ö―Ä―É―²–Β―Ü, (–Δ–Β–±–Μ–Β―à―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η), –Ϋ―΄–Ϋ–Β –†–Α–Φ–Β―à–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –î–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è –ö―Ä―É―²–Β―Ü ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²–Ψ–Φ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η –î―Ä–Β–Ζ–Ϋ―΄, –≤ –Β―ë –Η–Ζ–Μ―É―΅–Η–Ϋ–Β. –ü–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –î―Ä–Β–Ζ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –†–Α–Φ–Β―à–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ö–Α―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η (–ö–Α―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ) βÄ™ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹. –î–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―É–Μ–Η―Ü –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥: –Ϋ–Α –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅–Η, –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Γ―É―Ö–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ù–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –Η–¥―ë―² –Ω―Ä–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –ü–Β―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ. –ù–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –ö―Ä―É―²–Β―Ü, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―Ä–Β–Κ–Η (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤), –Ϋ–Α –Η–Ζ–Μ―É―΅–Η–Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Η –î―Ä–Β–Ζ–Ϋ―΄. –£ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―¨–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α –ö–Α―à–Η–Ϋ βÄ™ –ö–Ψ―Ä―΅–Β–≤―É βÄ™ –ë–Β–Ε–Β―Ü–Κ. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Β–Μ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –≤ 1901 –≥. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –ö―Ä―É―²–Β―Ü –±―΄–Μ–Ψ 40 –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ βÄ™ –î–Β–Ϋ―¨ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î―É―Ö–Α, –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β βÄ™ –î―É―Ö–Ψ–≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –£ 1903 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –ö―Ä―É―²–Β―Ü–Κ–Α―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Β–Φ―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α. –£ 1926 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö–≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 46 –¥–Β―²–Β–Ι –Η–Ζ –±–Μ–Η–Ζ–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –ß–Β―Ä–Ϋ―΄―à–Β–≤–Ψ, –ü–Β―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ. –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è βÄ™ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –™–Ψ―Ä―΅–Α–Κ–Ψ–≤―΄. –£ 1913 –≥. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ 40 –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, 279 –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –Γ 1921 –Ω–Ψ 1924 –≥–≥. –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è βÄ™ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 1924 –≥. –£―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Μ―¨―¹–Ψ–≤–Β―². –Γ 1935 –Ω–Ψ 1956 –≥–≥.- –≤ –Δ–Β–±–Μ–Β―à―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―¹ 1956 –¥–Ψ 1963–≥. –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –™–Ψ―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η.  –£ 1951 –≥–Ψ–¥―É, –≤―΄―à–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Β –î―Ä–Β–Ζ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è –ö―Ä―É―²–Β―Ü–Κ–Α―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è (–™–≠–Γ), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η. –™–Η–¥―Ä–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β―² βÄ™ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α. –£ 1948 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α (–¦–£–‰–€–Θ), –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–™–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è (–û–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è)¬Μ. –ê –≤ 1954 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α, –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ü–Β–≤–Β–Κ. –‰ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é (1954–≥. -1985 –≥.) –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ–Γ–Γ–† (–™–Θ–Γ–€–ü (–™–Θ–™–€–Γ, –™–û–Γ–ö–û–€–™–‰–î–†–û–€–ï–Δ, –†–û–Γ–™–‰–î–†–û–€–ï–Δ). –ï―â–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –°―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―É―΅–Β–±–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι-–ü–Β–≤–Β–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É –ß–Α―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄, –Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Α–Ε–Β –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –Η–Ζ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ βÄ€–Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–ΙβÄù βÄ™ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β–Ϋ―É –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –Γ 1954 –≥–Ψ–¥–Α. –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Β –≤ –ü–Β–≤–Β–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è (–ê–ù–‰–û) –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α. –½–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 1954 –≥. –Ω–Ψ 1961 –≥. –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω―É―²―¨ –Ψ―² ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α - –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α - –¥–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι - –ü–Β–≤–Β–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η.  –£ 1961 –≥–Ψ–¥―É. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –°.–ë. –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –Γ 1961 –≥. –Ω–Ψ 1975 –≥. –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ψ―² –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α 16-–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –¥–≤–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―ä―ë–Φ–Κ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è―Ö ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹¬Μ (–Γ–ü-10, –Γ–ü-14, –Γ–ü-16, –Γ–ü-19). –Γ 1973 –≥–Ψ–¥–Α –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –≤ –ê–ê–ù–‰–‰ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι, –Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤―¹–Β―Ö –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι 1970-1980-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–¦–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨¬Μ, –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β, ―É―¹―²―¨–Β–≤―΄–Β, –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η ―².–¥.). –£―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ 25-―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è―Ö.  –£ 1975 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β, –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è―² –Η–Ζ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α (–ê–ê–ù–‰–‰) –≤ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ü–Β–≤–Β–Κ –≤ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ (–Θ–™–€–Γ). –Γ 1975 –≥. –Ω–Ψ 1978 –≥. –Ψ–Ϋ, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η (–ê–ù–‰–û) βÄ™ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Α–≤–Η–Α―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α―¹―¹–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –≤ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η. –£ 1978 –≥–Ψ–¥―É –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤, ―É–Ε–Β –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 58 –Μ–Β―², ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ- –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² (–ê–ê–ù–‰–‰). –£ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –¥–Ψ 1985 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ 1985 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ 1993 –≥–Ψ–¥, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι, –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. –£ 1993 –≥–Ψ–¥―É, βÄ€–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ–Γ–Γ–†βÄù (¬Ϊ–ë–Ψ―Ä–Η―¹―΄―΅–Α¬Μ, - ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η), –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 63 –Μ–Β―², ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö - –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é - –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É. –Γ 1993 –≥. –Ω–Ψ 2000 –≥. ¬Ϊ–ë–Ψ―Ä–Η―¹―΄―΅¬Μ - ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Ι –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –ê–ê–ù–‰–‰, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. –£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ¬Ϊ–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ "–î―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹¬Μ (1937-1991 –≥–≥.) –Η "–£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ (1937, 1941-1993 –≥–≥.)  –û―Ä–¥–Β–Ϋ –û―Ä–¥–Β–Ϋ –€–Β–¥–Α–Μ―¨ βÄ€–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–ΑβÄù βÄ€–Δ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–ΗβÄù βÄ€–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ –Δ―Ä―É–¥–ΑβÄù –ü–Μ–Ψ–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –¥–Β–Μ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η.  –½–Ϋ–Α–Κ βÄ€–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ –Γ–Γ–Γ–†βÄù –½–Ϋ–Α–Κ βÄ€–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ–Γ–Γ–†βÄù –½–Ϋ–Α–Κ βÄ€–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–ΗβÄù –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ: –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Δ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ, –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é ¬Ϊ–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ ―²―Ä―É–¥–Α¬Μ. –£–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η: –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ, ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ, ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ–Γ–Γ–†, –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Η–Φ–Β–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ –Η–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤. –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Φ–Β―Ä 21–¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2001 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α 71 –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –Θ –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –°. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α: –ö–Ϋ–Η–≥–Η –°. –ë. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –ö. –‰. –™―Ä–Α―΅―ë–≤–Α: 1. –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ï–£–ï–†βÄù 2000 –≥–Ψ–¥. 2. –î―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹¬Μ (1937-1991–≥–≥.) 1997 –≥. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°. –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ. βÄ™ –Γ–Φ–Β–Ϋ–Α, 1969–≥. ⳕ24 ―¹―²―Ä. 10-13. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°. ¬Ϊ–î–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –¥―Ä–Β–Ι―³¬Μ - –£ –Κ–Ϋ.: –î–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤, –¦βÄΠ1965–≥. –Γ―²―Ä. 205-284. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ω–Α―è –ß–Α―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄. βÄ™ ―²―Ä―É–¥―΄ –î–£–ù–‰–™–€–‰, 1979, –≤―΄–Ω. 79, ―¹. 112-113. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. ―¹ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. βÄ™ –Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β. βÄ™ –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –≤―΄–Ω. 26, 1967, ―¹. 85-88. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. ―¹ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. βÄ™ –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β ―Ö–Α―Ä-–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. - –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –≤―΄–Ω. 28, 1968, ―¹. 35-41. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ü–Β–≤–Β–Κ, - –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ. 8, 1961, ―¹. 98-99. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. ―¹ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ.- –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ (1937, 1941-1993 –≥.–≥.) –ü–Ψ–¥ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –£.–Δ. –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α.βÄ™ –Γ–ü–±., –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Η–Ζ–¥–Α―²,2000, 176 ―¹. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. ―¹ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –î―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―é―¹¬Μ (1937-1991). βÄ™ –Γ–ü–±., –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Η–Ζ–¥–Α―², 1997, - 213 ―¹. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –°.–ë. –ù–Α―¹ –Ϋ–Β―¹―ë―² –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β―²―²―΄. βÄ™ –Γ–ü–ë, –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Η–Ζ–¥–Α―². –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α  –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Ψ βÄ€–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ–Γ–Γ–†βÄù –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β, ―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ –Η –Ϋ–Α―à―ë–Μ ―²–Β―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –≠―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β (–¦–£–‰–€–Θ) –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η (–ê–ê–ù–‰–‰) –Η –≤ –ü–Β–≤–Β–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η (–ê–ù–‰–û) –Ϋ–Α –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Β. –≠―²–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹¬Μ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –£–£–≠ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. –£–Ψ―² –Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η―Ü―΄ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄: –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ (–Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι) –ù–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Ϋ―΄.βÄΠ–Θ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹ 5-–≥–Ψ –Ω–Ψ 10-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –î–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –ö―Ä―É―²–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è 4-–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –°―Ä–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ―É―é ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É. –•–Η–Μ –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –ö―Ä―É―²–Β―Ü. –ö–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, ―É –°―Ä―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –Φ–Α–Φ–Α. –£ ―¹–Β–Μ–Β –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅–Η, –Ϋ–Α ―É–Μ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ε–Η–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι (–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―²―ë―²―è), ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅―ë–±―΄ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ù–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é. –°―Ä–Α –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―Ö–Η–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–±―è―² –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è–Μ―¹―è. –°―Ä–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö (–ê–Φ―É–Ϋ–¥―¹–Β–Ϋ, –ù–Ψ–±–Η–Μ–Β –Η –¥―Ä.) –£ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω―¨–Β―¹―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α. –°―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β.  9 –Κ–Μ–Α―¹―¹ –ö–Η–≤–Β―Ä–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ 1947 –≥–Ψ–¥. –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤: –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―Ä―è–¥, 1-―΄–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

09.10.201400:3209.10.2014 00:32:08

0

08.10.201400:1008.10.2014 00:10:11

–£―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α¬Μ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –ü–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α.  –ö–Ϋ–Η–≥–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –≤ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–ê―²–Μ–Α–Ϋ―²¬Μ, –û–¥–Β―¹―¹–Α, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α. –£ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 250 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.  –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –£–£–€–Θ–ü–ü –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ε–Η–≤–Ψ –Η ―è―Ä–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ 22000 –Φ–Η–Μ―¨ –Ζ–Α 70 ―¹―É―²–Ψ–Κ –±–Β–Ζ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Η–Ζ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α. –ü–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ E-mail-–Α–¥―Ä–Β―¹―É: –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ <valentin-odessa@mail.ru>

08.10.201400:1008.10.2014 00:10:11

0

07.10.201400:0607.10.2014 00:06:43