–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": –£–Η–¥–Β–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ι

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

09.12.201400:1509.12.2014 00:15:57

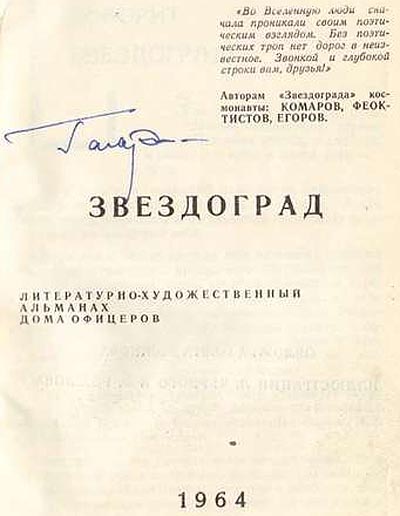

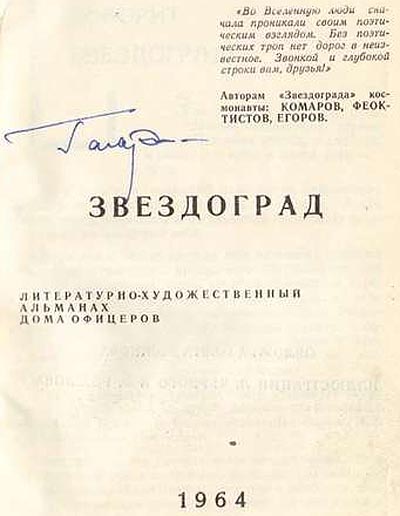

–ù–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à –±―΄―², –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―É–≥, –≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹―²–Β–Ω–Η –¥―΄–Ϋ–Η, –Α―Ä–±―É–Ζ―΄, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Ψ–Φ–Η–¥–Ψ―Ä―΄, –Ψ–≥―É―Ä―Ü―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –£–¦–ö–Γ–€ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ù–‰–û–‰–† (―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€.–Λ.–•―É―Ä–Α–≤–Μ–Β–≤, –Α ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ –Ω–Α―Ä―²–Κ–Ψ–Φ–Α –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ü.–£.–ë–Β–Μ―è–Β–≤), ―è ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Ψ―².  –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α–Φ 9-–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –Α –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Γ–Α―à–Α –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―²–Β–Μ–Β―¹―²―É–¥–Η–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –≤ 1976βÄ™1981 –≥–≥., ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –½–Α–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–‰–‰ –Ξ–Η–Φ–Φ–Α―à): ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ ―²–Β–±―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, ―à–Μ–Η –Ζ–Α ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤, ―¹–Α–Φ –≤―΄–±–Β―Ä–Η ―¹–Β–±–Β ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω―¨–Β―¹–Β, ―¹―²–Α–Ϋ―¨ –Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: ¬Ϊ–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É. –ù–Β ―É–Φ–Β―é ―è –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―²: ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨. –ë―É–¥–Β―à―¨. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Ι¬Μ. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α or ―Ä–Β–±―è―² –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α–Μ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η, –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ ―Ä–Β–Κ–≤–Η–Ζ–Η―²–Β –¥–Μ―è ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ ¬Ϊ–™–Η–±–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Φ–Α–Ζ–Ψ–≤–Α¬Μ, –≥–¥–Β ―è –Η–≥―Ä–Α–Μ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ 7 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1963 –≥. –Γ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ 4βÄ™5 ―Ä–Α–Ζ. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ –Δ. –Η –Λ. –™–Β―Ö―² ¬Ϊ–ü–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è –Ζ–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ¬Μ –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1964 –≥. –Η ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 ―Ä–Α–Ζ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 17 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Α―à–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Η –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄ –Δ–Α–Φ–Α―Ä―΄. –ï–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α–Φ –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Μ―É–±–Α―Ö –Η –Ϋ–Α –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ–Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –ù–Α―à –¥―Ä–Α–Φ–Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ –Ϋ–Α –£―¹–Β–Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1965 –≥., –≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ 20-–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, 4-–≥–Ψ –ù–‰–‰ –€–û –≤ –ë–Ψ–Μ―à–Β–≤–Ψ, ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ –≤ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ù–Α―à ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 ―²―΄―¹. –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö? –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ω―Ä–Η –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η ¬Ϊ–ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ―â–Η―Ü–Α¬Μ –ê.–Γ–Α–Μ―΄–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ–Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α –≤ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β¬Μ –ë.–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Α –Η –¥―Ä. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β―²―¹–Κ–Α―è ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―É–¥–Η―è, ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―à–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―É –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, ―É –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α ―²–Β―Ö –Μ–Β―². –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ψ–≤. –ö―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι, –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι? –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ω–Α―Ö–Α―Ä–Η –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –¦―é–¥–Η ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²―΄. –¦―é–±―è―â–Η–Β ―²–Β–Α―²―Ä, –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η―é, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É, ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö.  –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Κ–Μ―É–±―΄ –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η, –Κ–Η–Ϋ–Ψ, ―³–Η–Μ–Α―²–Β–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―à–Α―Ö–Φ–Α―²–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤. –ö–Μ―É–± –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η. –ï–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –≤ 1962 –≥. –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –™–Α–Ι―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£ 1963 –≥. –Κ–Μ―É–± –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ. –£―¹–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ 4 ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι βÄî –≤ 1963 –≥., –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι βÄî –≤ 1964 –≥., ―²―Ä–Β―²–Η–Ι βÄî –≤ 1965 –≥., ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι βÄî –≤ 1970 –≥. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Α―à–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Α–Φ, –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η –Α–≤―²–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β ¬Ϊ–¦―É–Ϋ–Α¬Μ –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –ù.–ü.–ö–Α–Φ–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ, –£.–Λ.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –ù.–Λ.–ù–Β–Κ–Η―Ä―è―¹–Ψ–≤. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α 17-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É. –ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―΄ ―É–Ε–Η–Ϋ–Α―é―², ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é―² –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –•–¥―É –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Μ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² –Η–Ζ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –û―²―²―É–¥–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Β–Κ–Η―Ä―è―¹–Ψ–≤, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–Δ―΄ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ?¬Μ –û–±―ä―è―¹–Ϋ―è―é –Η –Ω―Ä–Ψ―à―É ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –û–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β? –†–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Ι –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹ –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ¬Μ. –€–Η–Ϋ―É―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –Η –£.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –· –Κ –Ϋ–Η–Φ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―¹―¨. –‰–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É. –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄: ¬Ϊ–ü–Ψ―à–Μ–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ¬Μ. –†–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―ç―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –û–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Α―é –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ, –≥–¥–Β –Ψ―² ―Ä―É–Κ–Η –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –±―΄ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η. –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Α–Μ. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–û―²–¥–Α–Ι ―ç―²–Ψ –ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –½–Α–≤―²―Ä–Α –Φ―΄ –Β–¥–Β–Φ –Ϋ–Α 95-―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É, –Ϋ–Α –Ω―É―¹–Κ. –Δ–Α–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―É–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β–Φ –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Β–Φ. –ê –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η ―¹―é–¥–Α. –î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨?¬Μ –· –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―²–Α–Ε –Κ –£.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ!¬Μ  –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –£.–Λ.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Α–Φ –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ (–Φ―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Κ–Μ–Η―à–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β). –£.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ϋ―è–Μ¬Μ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –≤ 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É –Ζ–Α –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –£.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε. –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ–Μ–Μ–Α. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–€―΄ –≤―¹–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ¬Μ. –· –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ. –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Μ–Η―¹―², –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―²–Β–Κ―¹―², –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―², ―΅―²–Ψ –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―²–Β–Κ―¹―² –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Β. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –£.–ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ, –Α –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –· ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è. –™–¥–Β –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ? –ü–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Β –¦–Η–¥–Η–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ–Β –î―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² ―²–Β–Κ―¹―² ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Α―¹―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –Φ–Η–Ϋ―É―² 20 –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ–Α, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Φ –Η―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ βÄî ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É ¬Ϊ–Ϋ―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Α –≤―Ä―É―΅–Α―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―΄―à–Β–¥―à―É―é –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Κ–Ϋ–Η–≥―É ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―² –Η –Β–≥–Ψ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α¬Μ. –· –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β ―²―É–¥–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―΄ ―É–Ε–Β ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ. –· ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Η –≤–Η–Ε―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–≤–Β―Ä―¨ –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Β –≤–Β–Ζ–Β―². –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –€.–‰.–î―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Κ–Α–Κ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Η―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –Η ―è ―¹–Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –°―Ä–Η―è –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β. –ö–Α–Κ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Ψ–Φ –½–Β–Φ–Μ–Η –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é ―²–Ψ―² –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ. –ö–Μ–Η―à–Β –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η, –Α –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ.  –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –±―΄–Μ–Η: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™.–™–Α–Ι―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨), ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –€–Α―Ä–Κ –‰–Ψ―³―³–Β, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ê.–€.–ö–Α–Ω―É―¹―²–Η–Ϋ (–Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α), –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –½–Μ–Ψ–±–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–Δ.–Δ―É–Ε–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 3-–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è), –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –£.–ü.–î–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–≤ (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤), –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –°.–¦.–¦―¨–≤–Ψ–≤ (–Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α), ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―³–Η–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ (–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α), ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ö―É–¥―Ä―è–≤―Ü–Β–≤ (–Μ–Β―²―΅–Η–Κ –Α–≤–Η–Α–Ω–Ψ–Μ–Κ–Α), –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –°―Ä–Η–Ι –ë―΄―¹―²―Ä―é–Κ–Ψ–≤ (―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–†), ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –€–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤ (–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä). –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –€.–‰.–î―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ê.–î.–£–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β ―Ä–Β–Ε–Β –¥–≤―É―Ö ―Ä–Α–Ζ –≤ –≥–Ψ–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―ç―²―΄ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β ―É –¦–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―Ö ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –ö–£–ù! –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―ç―Ä―É–¥–Η―²–Ψ–≤. –°–Φ–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨. –û―² –¥―É―à–Η ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –≤–Β―â–Η –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Α―Ö–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –ö–Ζ―΄–Μ-–û―Ä–¥―΄, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ê –≤ –Ε―é―Ä–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –ö–£–ù –±―΄–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε –Η―Ö –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ. –Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―². –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1967 –≥. –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–± –ù–‰–† –Η –ù–‰–û–‰–†. –£ ―¹―É–¥–Β–Ι―¹–Κ―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―΄ –ê.–€.–£–Ψ–Ι―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –€.–‰.–î―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ë.–ê.–¦–Α–Ϋ–¥–Ψ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―΄, –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Ψ–≤, ―É–Φ–Β–≤―à–Η–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–ü.–î–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –ê.–£.–Θ―¹–Ψ–≤ –Η –ê.–‰.–¦–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –½.–ê.–®–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –£.–‰.–Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α. –•–Α–Μ–Κ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ë―΄–Μ–Η ―¹ ―é–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±―΄–≥―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²―Ä–Β–Ω–Β―â―É―â–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –€–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–≤!  –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―², –Κ–Α–Κ –≤ 1965 –≥. –Κ 10-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Α ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄, –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Η, –Ϋ–Α―²―é―Ä–Φ–Ψ―Ä―²―΄, –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ―É. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ¬Ϊ–™.–€.–®―É–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Η β³• 1¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―² ¬Ϊ–£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –Ϋ–Α –±–Α―Ö―΅–Β¬Μ, –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –€.–‰.–ù–Β–¥–Β–Μ–Η–Ϋ–Α, –Γ.–ü.–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α. –£―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 70 –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ. –™–¥–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Ι? –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η, ―¹–Η–Μ, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –≤ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α! –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ–Η ―³–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η, –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Α–Φ–Η, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è. –£ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―³–Α–Κ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ), –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –ù–Β–Ω―²―É–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Γ―΄―Ä–¥–Α―Ä―¨–Β, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―à―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Α―²―²―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ―΄, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤, –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α, –Μ–Ψ―²–Β―Ä–Β―è, ―²–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β.  –ê –≤ 1968 –≥. –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―¹―²―É–¥–Η–Η –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –€―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É–≥―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―É–± ¬Ϊ–ü–Ψ–Η―¹–Κ¬Μ, ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―É–± ¬Ϊ–ö–Η–Ϋ–Ψ–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Μ–Β―²–Β–Α―²―Ä. –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―é ―²–Β–Μ–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –Β–Ε–Β–Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ–Β–Ι, ―é–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤, ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Δ–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö¬Μ. –ê –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―¹―²―É–¥–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β–Β –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –¦.–ë.–ö–Α–Ι–¥–Α–Μ–Ψ–≤–Α, ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –ê–Η–¥–Α –•–Η–≥―É–Μ–Η–Ϋ–Α, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Δ–Α–Φ–Α―Ä–Α –ë–Ψ–Μ―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ù―ç–Μ–Μ–Η –™–Ψ–Μ―É–±–Ϋ–Η―΅–Α―è, –Δ–Α–Φ–Α―Ä–Α –ü–Ψ―¹―΄―¹–Α–Β–≤–Α, –¥–Η–Κ―²–Ψ―Ä –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –ê–≤―Ä–Α–Φ―΅–Η–Κ, –≤–Β–¥―É―â–Η–Β –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –†–Ψ–≥–Α―΅–Β–≤―¹–Κ–Α―è, –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –€–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Α―Ä―΅–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Α–±–Μ–Ψ–≤, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –ê―Ä―²―É―Ä –î―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Α ―²–Β–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –≠.–™–Α–±―É–Ϋ–Η―è, –ê.–Θ―¹–Ψ–≤, –°.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤, –£.–ß–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η, –‰.–†–Α–¥―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–€–Β–Μ–Β―à–Κ–Ψ, –£.–Δ–Κ–Α―΅–Β–≤, –‰.–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ―É―¹–Ψ–Β, –£.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤, –£.–ö–Ψ–Ϋ–Η–≤–Β―Ü, –Γ.–®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –£.–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤, –£.–ü–Β―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –°.–£–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ, –°.–†–Ψ–Ζ–Ψ–≤, –ï.–™―Ä–Η–Ω–Ω–Α, –™.–£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–≤, –ê.–¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤, –ê.–¦–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –î.–Γ–Α–Φ–Ψ–Ι–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–ï–Φ–Α―à–Β–≤, –£.–ù–Α–Ζ–Α―Ä–Ψ–≤, –£.–ö–Ψ–Ι―΅–Β–≤, –£.–ü–Α―é―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –™.–ß–Β–Ω–Α–Κ, –£.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –ù–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η. –£―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –Η –¥―É–Φ–Α–Μ: ¬Ϊ–ê –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ? –‰ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―É?¬Μ –Δ–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É (–Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α, –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η―è, –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ –Η ―². –¥.). –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Β ¬Ϊ–≤–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η―¹―¨¬Μ –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β βÄî –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –¥―É―à–Β –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –±―΄–Μ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η.  –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ü–Ψ―¹―΄―¹–Α–Β–≤  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

09.12.201400:1509.12.2014 00:15:57

0

08.12.201400:1308.12.2014 00:13:36

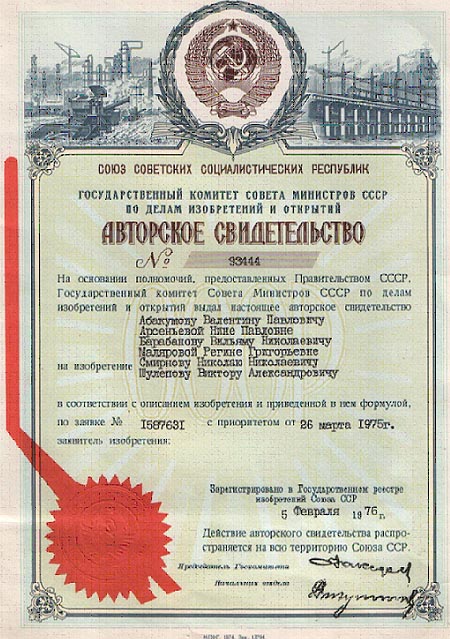

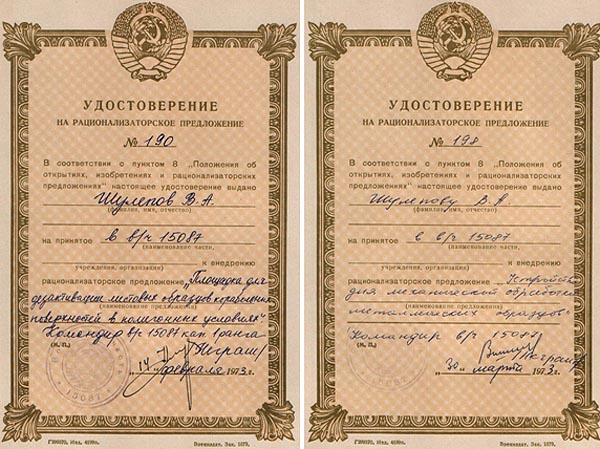

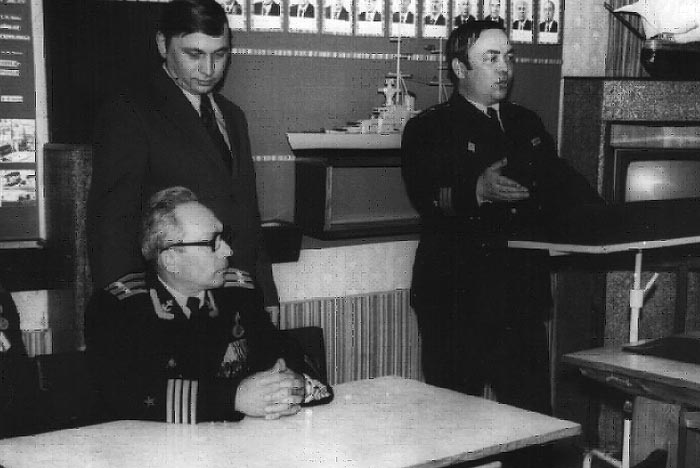

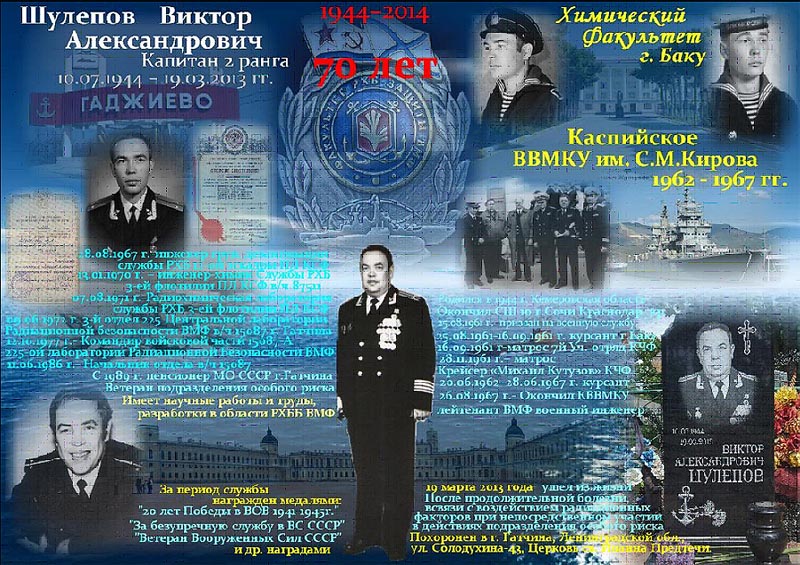

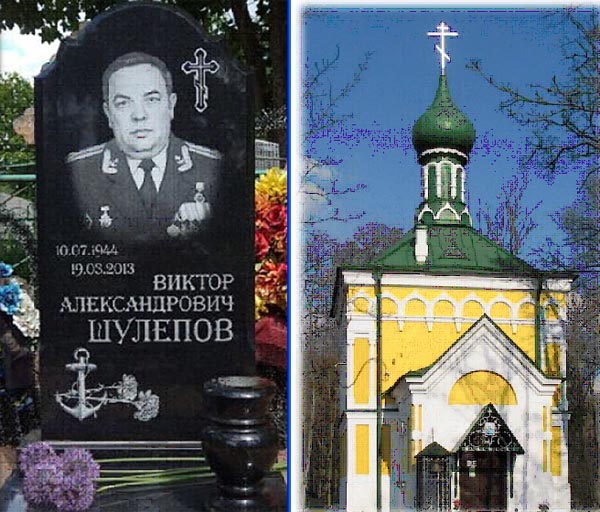

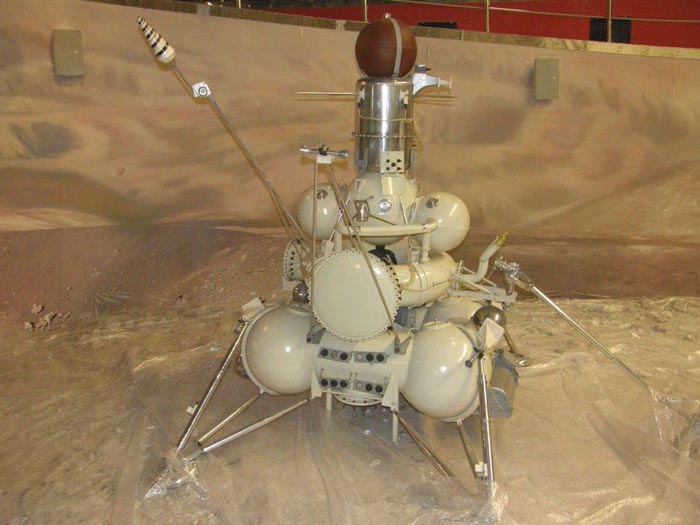

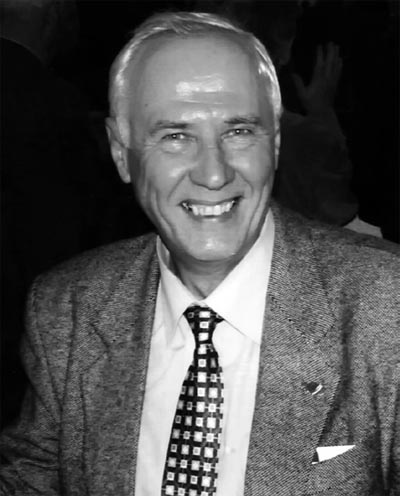

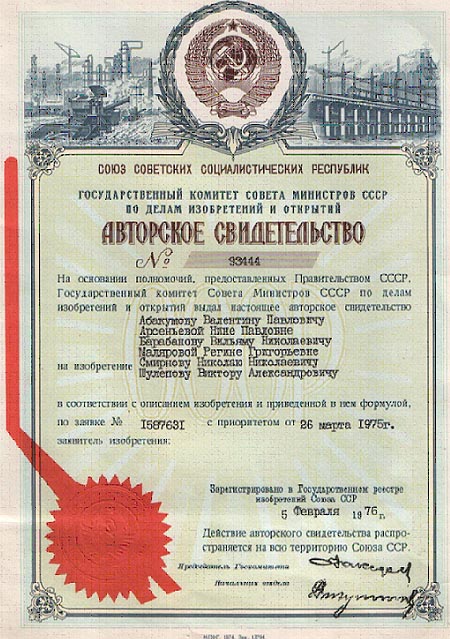

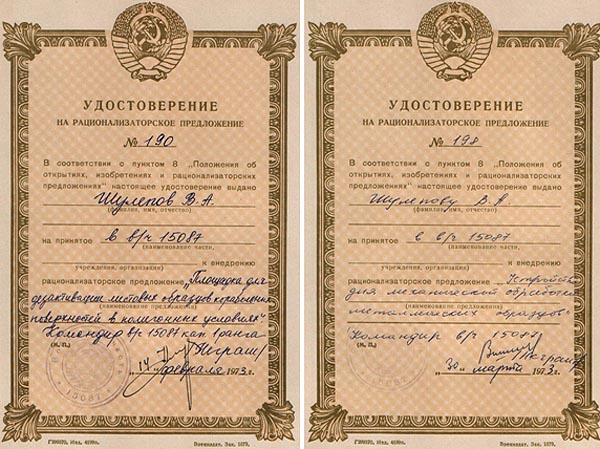

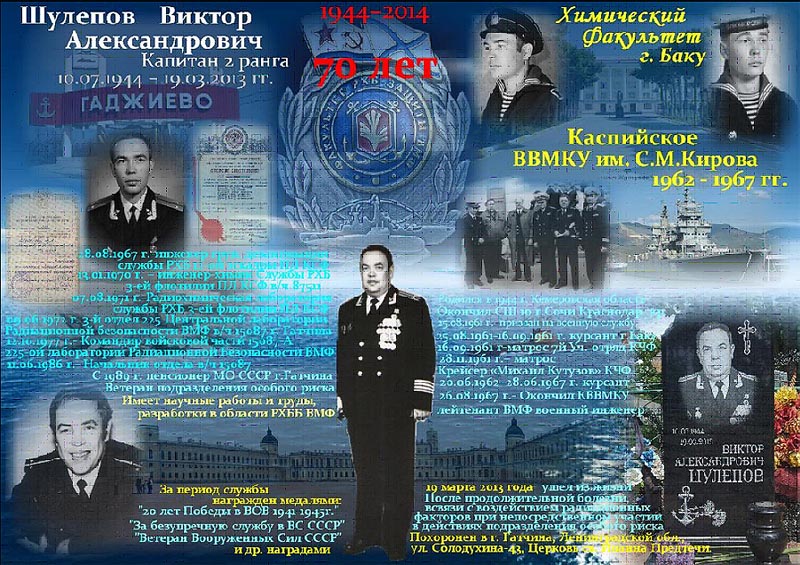

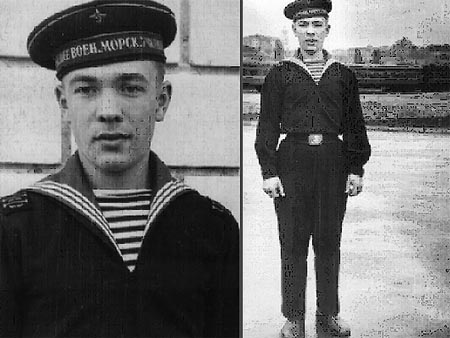

–™. –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―². –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α09.06.1972 –≥. βÄ™ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 3-–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 225 –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ –≤/―΅ 15087. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ β³• 0625 –Ψ―² 09.06.1972–≥. 225-―è –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –†–Ξ–ë –£–€–Λ –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―΅–Α―¹―²–Η. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤/―΅ 15078. 1973 –≥–Ψ–¥, –≥. –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≤/―΅–Α―¹―²–Η 15087 225-―è –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –†–Ξ–ë–ë –£–€–Λ: –Γ 1962 -1973 –≥–≥. –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β–≥―Ä–Α―à –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅; –‰ ―¹ 1973 –≥. –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α: –Γ 1960 –Ω–Ψ 1962 –≥–Ψ–¥ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Β–≥―Ä–Α―à; –Γ 1962 –Ω–Ψ 1973 –≥–Ψ–¥ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ. –ü–Ψ–¥ ―΅―É―²–Κ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Β–≥―Ä–Α―à –Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ë–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ. 04.11.1975–≥. βÄ™ 12.10.1977–≥. - –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä 3 –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 225-–Ψ–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ –≤/―΅ 15087. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–ö –£–€–Λ β³• 01263 –Ψ―² 04.11.1975 –≥.  –ù–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ ―Ä―É–±–Κ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –†–Ξ–ë –£–€–Λ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. 1974 –≥–Ψ–¥.  –Γ–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η 225-–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ξ–ë –£–€–Λ –≤/―΅ 15087. –£.–®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤, –†―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –£.–ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤, –¦–Β–±–Β–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ 225-–Ψ–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ξ–ë –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ë–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ. –‰ –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ –£–€–Λ.  –ê–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ β³• 93444 –Ψ―² 5 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1976 –≥–Ψ–¥–Α –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–† –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι. –½–Α―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Β―¹―²―Ä–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Γ–Γ–†. –ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤: –ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –ê―Ä―¹–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Α –ù–Η–Ϋ–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–Η–Μ―¨―è–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –€–Α–Μ―è―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –†–Β–≥–Η–Ϋ–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅.  1973 –≥–Ψ–¥. –Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–̖ؖŖ–ۖǖ ⳕ 190 –Η β³• 198. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅–Α―¹―²–Η 15087 –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β–≥―Ä–Α―à –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅.  1974 –≥–Ψ–¥. –Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–̖ؖŖ–ۖǖ ⳕ 241 –Η β³• 252. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅–Α―¹―²–Η 15087 –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅.  12.10.1977–≥. βÄ™ 11.06.1986–≥. - –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –‰―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ 225-–Ψ–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087 - –ê. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–ö –£–€–Λ β³• 01327 –Ψ―² 12.10.1977–≥.  –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤/―΅ 15087-–ê –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―΅–Α―¹―²–Η, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Γ–Η–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£.–ê. –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ 9 –Φ–Α―è. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –≤/―΅–Α―¹―²–Η.  –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087-–ê, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄.  1981 –≥–Ψ–¥. –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―΅–Α―¹―²–Η –ê.–†―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/ ―΅–Α―¹―²–Η –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –£–€–ë. –®―²–Α–± –≤/―΅–Α―¹―²–Η 15087-–ê 1982 –≥–Ψ–¥. –‰―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α 225-–Ψ–Ι –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β–≥―Ä–Α―à –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–ö–Θ –Η–Φ –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α 1960-1962 –≥–≥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087 - 225-–Ψ–Ι –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ (1962-1974 –≥–≥.). –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –‰―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ 225-–Ψ–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ë–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087 βÄ™ –ê (1977-1987 –≥–≥.)  –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α 1980 –≥. 225-―è –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ. –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä, –®―É–Μ―¨–≥–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α 1967 –≥. –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―².  1984 –≥–Ψ–¥. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –≤/―΅ 13073: –£.–½–Ϋ–Α―Ö―É―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê.–ù–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤, –î.–Π–≤–Β―²–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅ 15087-–ê: –†–Ξ–ë –£–€–Λ –£.–®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤.  1985 –≥–Ψ–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α - –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α: –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤/―΅ 13073 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅ 13073 –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–®–Α–Φ―Ä―É–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅ 15087-–ê –†–Ξ–ë –£–€–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ê.–®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. –£ 1986 –≥–Ψ–¥―É - –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ –Π–¦ –†–Ξ–ë. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–ö –£–€–Λ β³• 0624 –Ψ―² 11.06.1986–≥. –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ: –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 225 –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –£–€–Λ –≤/―΅ 15087.  1988 –≥–Ψ–¥, –≥. –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α. –ù–Α―É―΅–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ 225 –Π–¦ –†–Ξ–ë –£–€–Λ. –£ 1989 –≥–Ψ–¥―É –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† ⳕ 01002 –Ω–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ψ―² 14.10.1989–≥. –Θ–±―΄–Μ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –™–Α―²―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –†–£–ö.  –½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―é―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ω―É―²―¨ –Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤¬Μ –ö–ß–Λ, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Α –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –†–Ξ–ë ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –ü–¦ –ö–Γ–Λ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 225-–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ξ–ë –£–€–Λ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087-–ê –†–Ξ–ë –£–€–Λ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ψ―² –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –î–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –£–€–Λ: - –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –£.–ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ –½–Α –ë–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ –Ψ―² 14 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1989 –≥–Ψ–¥–Α. - –€–Β–¥–Α–Μ―¨ –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Γ–Γ–†. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –€–û –Γ–Γ–Γ–† ⳕ4 –Ψ―² 12.01.1987–≥.; - –€–Β–¥–Α–Μ―¨ 60 –Μ–Β―² –£–Γ –Γ–Γ–Γ–† –Θ–Κ–Α–Ζ –ü–£–Γ –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 28.01.1979–≥.; - –€–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Ζ–Α –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –£–Γ –Γ–Γ–Γ–† 1-–Ψ–Ι, 2-–Ψ–Ι, 3-–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –ü―Ä. –™–ö –£–€–Λ; - –€–Β–¥–Α–Μ―¨ 20 –Μ–Β―² –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –£–û–£ 1941-1945–≥–Ψ–¥ –Θ–Κ–Α–Ζ –ü–£–Γ –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 07.05.1965–≥; –Η –¥―Ä. –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η.  ¬Ϊ–£–ï–Δ–ï–†–ê–ù –ü–û–î–†–ê–½–î–ï–¦–ï–ù–‰–· –û–Γ–û–ë–û–™–û –†–‰–Γ–ö–ê¬Μ –‰–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥―΄, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ξ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ë–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–€–Λ. –Θ―à–Β–Μ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ 19 –Φ–Α―Ä―²–Α 2013 –≥–Ψ–¥–Α (–î–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α)–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. ¬Ϊ–ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ–Α¬Μ. (–½–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –€–ß–Γ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Η–Ζ―΄ –Η–Φ. –ê.–€.–ù–Η–Κ–Η―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α)  –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, ―É–Μ. –Γ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―Ö–Η–Ϋ–Α-43, –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–¥―²–Β―΅–Η. 2014 –≥–Ψ–¥, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α. –€–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 15087-–ê 225-–Ψ–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –†–Ξ–ë–ë –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ (10.07.1944 - 19.03.2013 –≥–≥.)  –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–¥―²–Β―΅–Η –≤ –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Β. 2014 –≥–Ψ–¥, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –™–Α―²―΅–Η–Ϋ–Α. –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―É. –ß–Α―¹―²―¨ 2. –ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄. –£.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤. –Γ–ü–±., 2014.–£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ (–ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅) –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É, –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –Δ–Β―Ä―è―è –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι

08.12.201400:1308.12.2014 00:13:36

0

07.12.201400:3407.12.2014 00:34:12

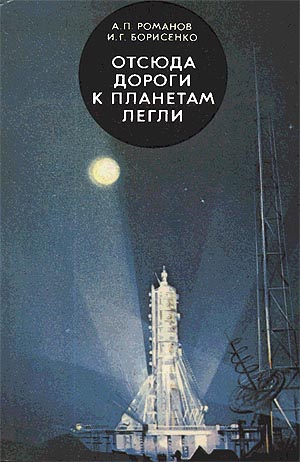

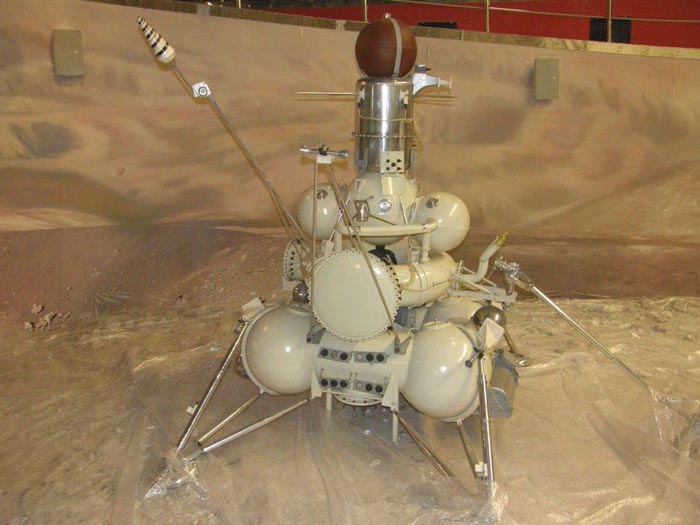

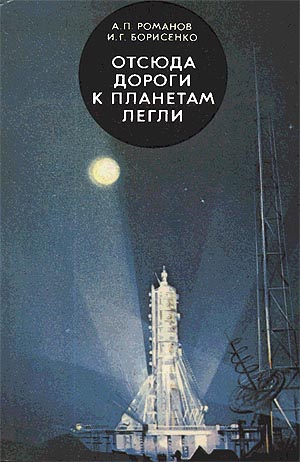

–£ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―É―é –Ζ–Η–Φ―É 1965 –≥. ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –≤/―΅ 44108, –≥–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–ü.–Γ–Η―¹–Η–Ϋ, ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤ –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 40 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι 95-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–Α―é―â–Β–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Η–Μ―΄–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –£.–Λ.–½–Η–Κ―É–Ϋ–Ψ–≤ –Η–Ζ –≤/―΅ 44150 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–ö.–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤) –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Α–≥―Ä–Β–≥–Α―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Ω―É―¹–Κ―É –≤ 1966 –≥., –Ϋ–Ψ –Η ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―²–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅–Β–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–¦―É–Ϋ–Α-16¬Μ (―ç―²–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Μ―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é 24 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1970 –≥.) –≤ –±–Α―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è: –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ―²–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. 10 ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η –Μ―É–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –±―΄–Μ –±―΄ –Ζ–Α–Μ–Η―² –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ (2-―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤/―΅ 33797) –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β, –Ϋ–Α –Ψ―â―É–Ω―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Μ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Α―΅―É –Φ–Α―¹–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η.  –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü―΄ –Η–Ζ –≤/―΅ 25741 ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –£.–£.–ü–Ψ–¥–±–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –™.–€.–ö–Α―¹–Α―²–Κ–Η–Ϋ, ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²―΄ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –†―É–±–Μ–Β–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤, –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –™–Α–≤―Ä―é―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™–Ψ―Ä–Η–Ϋ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Κ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―²–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –û ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α―Ö –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ (–Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö), –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Μ–Η―¹―²–Κ–Η, ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―΅–Α―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α, –Η –Ψ–Ω―΄―² ―ç―²–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü―΄ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Ψ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –≤ 1966 –≥. –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Β –™–Ψ–Μ–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –≤―ä–Β–Ζ–¥–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨ ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ (–Ζ–Α–Φ–Β―²―¨―²–Β: –Ϋ–Β ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä¬Μ, –Ϋ–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ), –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ψ–± –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Α―Ö, –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Φ―É–Ζ–Β―è. –≠―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ―¨―Ü―΄ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É¬Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Ψ–≤, –Α ―²–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö ―¹ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Φ–Β―΅―²–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α―Ö. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ (–Δ–ê–Γ–Γ), –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤ (¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ), –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Β―¹–Κ–Ψ–≤ –Η –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ (¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ), –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –€–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†–Β–±―Ä–Ψ–≤ (¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ), –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –û―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Ψ–≤ (¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è¬Μ), –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Β―²―É–Ϋ–Ψ–≤ (―Ä–Α–¥–Η–Ψ, ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β).  –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Β―²―É–Ϋ–Ψ–≤. - –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―΄ –ê.–ê.–ö―É―Ä―É―à–Η–Ϋ, –€.–‰.–î―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η–Ϋ, –ê.–î.–£–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è―²―¨ ―ç―²―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―΄ –Ϋ–Α –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –ê –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―΄ –Η –±―é―Ä–Ψ –£–¦–ö–Γ–€ ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ –Η –≤ –Φ–Α–Β 1965 –≥. ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α 1-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Α –½–Β–Φ–Μ–Η. –ê–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ (―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²) –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤. –ü–Μ–Η―²―É –≥―Ä–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Δ–Α―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β. –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 5-–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤/―΅ 25741 –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Λ―É–Α―² –€―É―³―²–Α―Ö–Ψ–≤–Η―΅ –ê―Ö–Κ–Α–Φ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ε–Β ―ç―²―É –Ω–Μ–Η―²―É –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Β–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Β. –û–±–Β–Μ–Η―¹–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ―²–Ψ–Η―à―¨ –Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ, ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―à―²―É―Ä–Φ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Α. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Α, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –±–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä―Ü–Α–Φ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―΄―¹―è―΅ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―É ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ–Η! –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤. –‰ ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ù–Ψ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β―² –±―É–Κ–Μ–Β―²–Α ―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Ψ–Ϋ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄. –•–Α–Μ―¨, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö.  –£ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1970 –≥. –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –‰–Μ―¨–Η―΅―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ 120 ―²―΄―¹. ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –ù–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1969 –≥. ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Α―è ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α―²―Ä–Α―² ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² ―¹―É–Φ–Φ―É –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 160 ―²―΄―¹. ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―É–Φ–Φ–Α. –™–¥–Β –≤–Ζ―è―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η? –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–‰.–ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Β–Ι –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α ―¹―É–Φ–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―é –Π–ö –ö–Ψ–Φ–Ω–Α―Ä―²–Η–Η –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ–Α –î.–ê.–ö―É–Ϋ–Α–Β–≤―É. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ü.–ü.–Γ–≤–Ψ―²–Η–Ϋ –Ζ–Α―à–Β–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –≤ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –£–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―é–Ζ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Β–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―è 1969 –≥. –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ë―é―Ä–Ψ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€: –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –ï.–€.–Δ―è–Ε–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ü–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤ βÄî ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€, –Θ.–î–Ε–Α–Ϋ–Η–±–Β–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Π–ö –¦–ö–Γ–€ –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ–Α, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –†–Ψ–≥–Α―²–Η–Ϋ βÄî –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –û–Μ–Β–≥ –½–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Γ–ê –Η –£–€–Λ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –ê–±–Μ–Α–Ι –ê–Ι–¥–Ψ―¹–Ψ–≤ βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –ö–Ζ―΄–Μ-–û―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –¦–ö–Γ–€ –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ–Α, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –†–£–Γ–ù –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ö–Α–Ε–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι βÄî ―¹–Ω–Β―Ü–Κ–Ψ―Ä –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –Ω–Ψ –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤ βÄî –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Ω–Ψ –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ―É.  –ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ–Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨―é –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ê.–€.–£–Ψ–Ι―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –£.–™.–î–Α―à–Κ–Β–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–ê.–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η B.C.–ü–Α―²―Ä―É―à–Β–≤, –ü.–Γ.–ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ, –ï.–™.–€–Ψ–Η―¹–Β–Β–≤. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Γ.–ù.–ü–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ϋ―É –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η –≥–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄, ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―É–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–£―΄¬Μ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –ù–Α–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Β –Η―Ö –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Π–ö –Η –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ―΄ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η. –€―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―². –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ, –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α, –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –¥–Β―²―¹–Κ―É―é –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É, –£―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ―É―é –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Α –Η –¥―Ä. –‰ –Ω―Ä–Η –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α–Φ –≤ –Η―Ö ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –≤ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ, –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―é–¥–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η ―²―Ä―É–¥–Α, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –½–Α –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –≤ –Ε–Α―Ä―É, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Η –≥–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄ –Ϋ–Α 132, 92, 97, 81, 31, I, 71, 112, 110, 2-–ë, 2-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Β –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α, ―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α 71-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Η –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Γ.–ü.–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α –Η –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É β³• 178 –Η–Φ. –Γ.–ü.–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ, –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–¥, ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É ―Ä–Α–±–Ψ―² ―³–Ψ―²–Ψ–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É, –Κ–Μ―É–±. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.  –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α, –≤―¹–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β, –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ―É –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤, –Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –û–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ (–ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²―΄ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ ¬Ϊ–£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―¨¬Μ) –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―¹ –ï.–€.–Δ―è–Ε–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Π–ö –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² 35 ―²―΄―¹. ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Η–Φ―è, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 2βÄ™3 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ö–Ζ―΄–Μ-–û―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à ―¹―΅–Β―² –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –Δ–Α–Κ –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ. –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Η―Ö ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Η –Π–ö –¦–ö–Γ–€ –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ–Α –Θ.–î–Ε–Α–Ϋ–Η–±–Β–Κ–Ψ–≤, –½.–ö–Α–Φ–Α–Μ–Η–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Π–ö –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –‰.–‰.–½–Α―Ä―É–±–Η–Ϋ, –£.–Δ–Ψ–Κ–Φ–Α–Ϋ―¨, –™.–¦―¨–≤–Ψ–≤, –ê.–Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê.–Π–Α―Ä–Β–≤, –ê.–ê–Κ–Ω–Α–Β–≤, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α¬Μ –£.–£.–≠–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Η, –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ –·.–ö.–™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β: –™–Μ–Α–≤–ü–Θ–†–Α βÄî –û.–½–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –†–£–Γ–ù βÄî –£.–Ξ–Α–Μ–Η–Ω–Ψ–≤, –£.–ö–Α–Ε–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι, –‰.–ö―É―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –£.–ö–Ψ―¹―²–Η–Ϋ, –£.–ß–Η–±–Η―¹–Ψ–≤, –£.–ü―É―²–Η–Μ–Η–Ϋ, –Γ–ê–£–û βÄî –ë.–¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤, –ê.–™–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤, ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Η –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –£–¦–ö–Γ–€ –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ–Α βÄî –ê.–ê–Ι–¥–Ψ―¹–Ψ–≤, –™.–€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–Ξ–Α–±–Η–±―É–Μ–Η–Ϋ, –™.–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―Ä–Β–≤ –Η –¥―Ä. –· ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è  –£ 1982 –≥. –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ –™–Θ–ö–û–Γ. –î–Μ―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β-–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β –Η―Ö –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ï.–‰.–ü–Α–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –û―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≤/―΅ 08340 –≤ ―ç―²―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Η ―è. –£ –Φ–Α–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –Φ―΄ –Ψ–±―ä–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Ψ–±–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –≤―¹–Β –±–Α–Ζ―΄ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―É–Ϋ–Κ―²―΄, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 13 –Φ–Α―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Β –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ¬Ϊ–Γ–Ψ―é–Ζ-–Δ-5¬Μ, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –ë–Β―Ä–Β–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Ψ―Ä―²–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤–Α. –ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Ψ–±―ä–Β–Φ –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –€–Ϋ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β βÄî –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≤/―΅ 08340 –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Θ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²–Μ–Β―²–Ψ–Φ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Α –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ0¬Μ –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Η –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –°.–ù.–Γ–Β―Ä–≥―É–Ϋ–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –£.–Δ.–ü–Α―Ä―à–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™.–Γ.–Δ–Η―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–¥–Α–Μ –Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±―é―¹―² –Β–Φ―É ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α 2-–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä―΄, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–≥.  –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1983 –≥., –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ê.–£.–Θ―¹–Ψ–≤ (–≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤/―΅ 14315) –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –±―΄―² ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –£―΄–±―Ä–Α–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä. –ë―΄―² ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―², –≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β–Ε―É―é –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Φ–Β―¹―² –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –ê.–£.–Θ―¹–Ψ–≤ –≤–Β–¥–Β―² –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ. –Δ–Α–Φ –≤ –Μ–Β―¹–Α―Ö ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α 4-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä―é –≤–≤–Β―Ä―Ö. –î–Α ―ç―²–Ψ –Ε–Β –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ! –ö–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄ –£.–Δ.–ü–Α―Ä―à–Η–Κ–Ψ–≤, –°.–ù.–Γ–Β―Ä–≥―É–Ϋ–Η–Ϋ, –™.–ö.–ö―É–¥―Ä―è―à–Ψ–≤, –£.–Λ.–®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―É –½–Β–Φ–Μ–Η. –ê –Η–Ζ–≤–Α―è–Μ –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ü–Β―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι. –û–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Β –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―é―Ä–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –‰―Ö –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ–Η. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Β–Φ―É ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ö―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―¹―²–Α–Μ –Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–Λ.–®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Η –ê.–£.–Θ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –û.–ü–Β―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―²–Η –≥–Μ–Η–Ϋ―É, –≥–Η–Ω―¹, –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä, –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ―Ä–Ψ–Κ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Φ–Η.  12 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1984 –≥. –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Η―²–Ψ–≤ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Η ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è. –ê –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, 9 –Φ–Α―Ä―²–Α 1984 –≥., –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –°.–ê.–•―É–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ë.–Γ.–ß–Β–Κ―É–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ –≥. –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α―²―¨ –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –ê–Ϋ–Ϋ―É –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Β–Ι –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ ―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è–Φ–Η –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β. –£ –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Β –±―΄–Μ–Α –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β. –Γ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –ë.–Γ.–ß–Β–Κ―É–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –ê–Ϋ–Ϋ–Β –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε. –û.–ü–Β―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1983 –≥. –ù–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –Η–Ζ –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–≤–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―², –≤―¹–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Φ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™.–ö.–ö―É–¥―Ä―è―à–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Η–Κ–Η –Γ–Γ–Γ–† ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –û–Μ–Β–≥–Α –ü–Β―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²―É –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Η–Φ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –ö–ü–Γ–Γ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –Η –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Η–Κ–Η –Γ–Γ–Γ–† –≤―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ ¬Ϊ50 –Μ–Β―² –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Ϋ–Η–≥―É ―¹ –¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄî –‰.–™.–ë–Ψ―Ä–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –ê.–ü.–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α.  –Δ–Α–Κ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Η –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –û–Μ–Β–≥ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ, –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Μ―¹―è –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –û.–ü–Β―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ. –ï–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –û–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―²―É–¥–Η–Β–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, ―É―΅–Η―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–Φ–Β–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ. –Γ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –Η –Κ―É―Ä―¨–Β–Ζ―΄. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Α–Β―² ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –Γ―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ―É―é ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–≤―à―É―é―¹―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Η–Κ–Η –Γ–Γ–Γ–†, –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –î–û–Γ–ê–ê–Λ, ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥―΄ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–†, –‰–≤–Α–Ϋ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β –Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –≤ ―ç―²–Ψ―² –Γ–Ψ―é–Ζ –Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –±–Ψ―è―¹―¨ –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Η―²―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―¹–Α–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―΄, –±–Β–Ζ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–Ϋ―É―Ä–Β. –û―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β –°.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β―². –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

07.12.201400:3407.12.2014 00:34:12

0

06.12.201400:3306.12.2014 00:33:16

–£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É, 22 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è ―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –½–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α βÄ™ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ ―è―Ä–Κ–Ψ –Η –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –¦–Η―Ü–Α (–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²) –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι. - ―ç―²–Ψ ―É―é―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ–Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α ―¹ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ 3000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 2009 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹―²–Α―²―É―¹ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Α ―Ä–Β–Κ–Η –î–Β―¹–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Β–Ι–Φ. –‰, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Ψ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α.  –ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≥–Β―Ä–Ψ―é-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é, ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ―É―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤. –£―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Ψ–Ι –ö–Α―²–Β–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η - –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―² –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –£.–ù.–£–Α―¹–Η–Μ―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –ü.–ü.–ß–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η―Ö: –Φ―ç―Ä–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α βÄ™ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –î―É―à–Η –Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è ¬Ϊ–™–Β―²–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α-–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ¬Μ - –ù–Α―²–Α–Μ―¨–Η –†–Β–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι.  –ù.–†–Β–±―Ä–Ψ–≤–Α, –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –Θ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β 800 –Κ–Φ –Ω―É―²–Η –≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, –Ε–¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –≤ ―É―é―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―É–Ε–Η–Ϋ. –ù–Β –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―Ö –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Μ―é–¥, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è. –≠―²–Ψ –±–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ–Η. –· –Ψ–±–Ψ―à―ë–Μ –≤–Β―¹―¨ –±–Β–Μ―΄–Ι ―¹–≤–Β―², –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≥―¹―à–Η–±–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ―é–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ.  –†–Α–¥―É―à–Η–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É―¹–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –≥–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤ –Ζ–Α–Μ–Β ―É―é―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΅–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –†–Β–±―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –Φ―É–Ζ–Β―è –ê–Μ―ë–Ϋ–Α –Γ―²―Ä―É–≥–Α―Ü–Κ–Α―è. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –≥–Ψ―¹―²―è–Φ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ε–¥―ë―² –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α ―΅–Α―¹–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Η–≥. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –ê–Μ―ë–Ϋ–Α –Γ―²―Ä―É–≥–Α―Ü–Κ–Α―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é. –™–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –≥–Β―²–Φ–Α–Ϋ–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α –†–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≥–Ψ―¹―²–Β–≤―΄–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Η –¥–Ψ–Φ-–Φ―É–Ζ–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―Ä―è –Η ―¹―É–¥―¨–Η –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –½–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™–£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ö–Ψ―΅―É–±–Β―è.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ë–Β–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Η―¹–Α―Ä―¨ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –Ω―΄―²–Ψ–Κ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β.  –ù–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α –Η ―¹–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (1700-1720 –≥–≥.) ―¹–Ψ ―à–≤–Β–¥–Α–Φ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 18 –≤–Β–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α.  –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹ –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨―é.  –ê–Κ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–¥–Α-―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ, –Η –Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η. –†–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ–Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –≥–Β―Ä–Ψ―è-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄ –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.  –£ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –≥–Ψ―¹―²–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α - –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ –Μ―é–±―è―² –Η ―΅―²―É―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.  –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ―É–Ζ–Β―é, ―à–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è–Φ –Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Κ–Ϋ–Η–≥ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α¬Μ.  –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Α–Κ―Ü–Η–Η –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –ü―ë―²―Ä –ß–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Η ―à–Κ–Ψ–Μ–Β-–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²―É.  –£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―ç―Ä –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –î―É―à–Α –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―É –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅―É ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Φ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ βÄ™ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Κ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë–Α―²―É―Ä–Η–Ϋ–Α. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ. –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –ö–Ψ–Μ―¨―΅―É–≥–Η–Ϋ

06.12.201400:3306.12.2014 00:33:16

0

06.12.201400:2306.12.2014 00:23:08