–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–£–Η–¥–Β–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ι: –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄ 2025

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α–Ι 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

05.05.201400:3705.05.2014 00:37:03

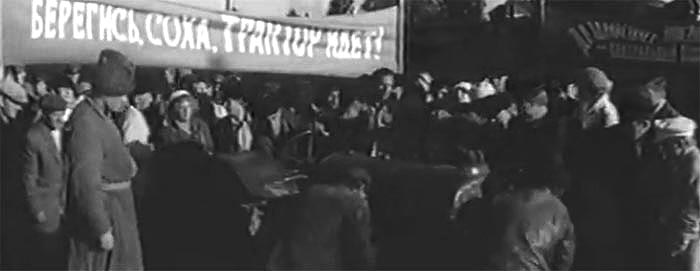

–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η! –ù–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―² ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö. –Γ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –≤–Ζ–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―ç―²―É –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É. –· ―²–Ψ–Ε–Β ―à–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –¦―é–¥–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η:

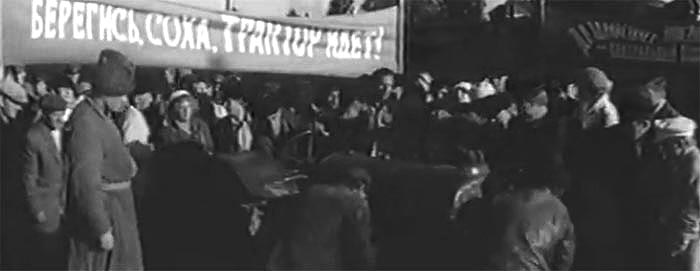

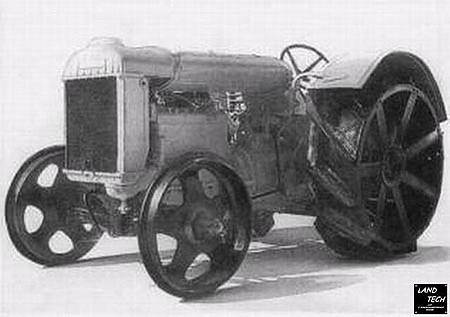

βÄî –†–Α–¥―É―é―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –¥–Β―²–Η, –Η ―΅–Β–Φ―É? –ö–Α–Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―É. –ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η? –ù–Α ―²–Α–Κ―É―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄. –ù–Β―², –Ϋ–Η―â–Β–Φ―É –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤...

–û–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―¹―¨.

–™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Μ–Ψ―â–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―³―Ä–Α–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β.

βÄî –‰ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è, βÄî –≤―²–Ψ―Ä–Η―² ―²–Α –≤ ―²–Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É.

–· ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ―é―¹―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β. –Γ–Μ―΄―à―É ―Ö―Ä–Η–Ω–Μ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Μ―¨―Ü–Β―²–Η–Κ:

βÄî ...–ù–Α―à–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Α―à–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä! –£–Ψ―² –±―΄ –‰–Μ―¨–Η―΅ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Β –¥–Ψ–Ε–Η–Μ...

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –Ζ–Α–Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨. –ï–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―²―΄.

–ê ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä ―É–Ε–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Α, –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä―è–¥―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Η―Ö–Α–Μ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―² –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α. –‰ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –±―É–¥―²–Ψ ―²–Β―Ä―è―é ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É.

¬Ϊ–ù―É –Η ―΅―É–¥–Α–Κ, βÄî ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è. βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ε –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Β–¥―¨ ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α―è. –î–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É―é―¹―¨ βÄî –Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹―é–¥–Α! –ù–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―², ―΅―²–Ψ –Μ–Η?!¬Μ

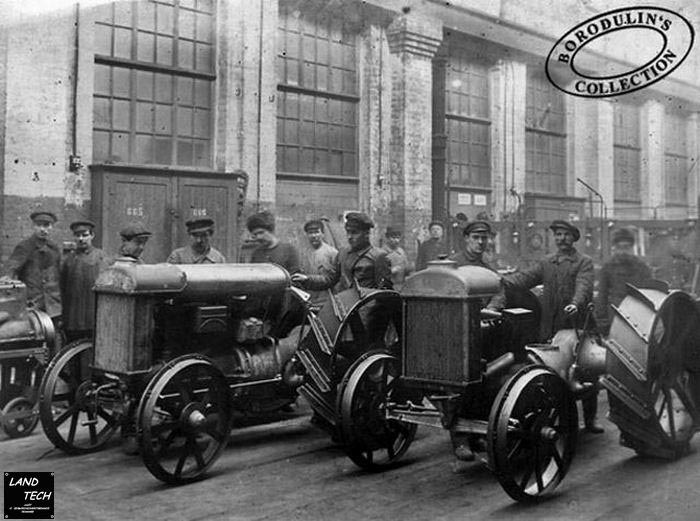

–Γ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―΅―²–Ψ–Ι ―è ―à–Α–≥–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, 1 –Φ–Α―è 1924 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹ –Ϋ–Β―é –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―¹ –Ϋ–Β―é –Ζ–Α―¹–Ϋ―É–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä! –€–Β―΅―²–Α –Ε–Η–Μ–Α –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –û―²―²–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ, –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ. –Ξ–Ψ―²―è ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ: –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―², ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β –≤–Ζ―è―²―¨. –‰ –≤–Ψ―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Η–≤―É –≤ –¦–Α–≤―Ä–Β, ―΅–Η–Ϋ―é –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―΄, ―Ä―É–±–Μ―é –¥―Ä–Ψ–≤–Η―à–Κ–Η –Ϋ―ç–Ω–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –Ε–¥―É. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –¥–Ψ–Ε–¥―É―¹―¨... –ö–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² ―ç―²–Ψ, –±―É–¥–Β―², –¥–Ψ–±―¨―é―¹―¨! –ü―Ä–Η–¥―É –≤–Ψ―² –Κ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Ψ–≤–Κ–Β, ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ...

–½–Α–≤–Ψ–¥... –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄... βÄî –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―²–Β―΅–Β―² –≤―¹–Β –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ω―Ä–Ψ –Κ–Μ–Α–¥ –Ψ―²―Ü–Α –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α βÄî –Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²–Α–Φ–Η ―¹―É–Ϋ–¥―É―΅–Ψ–Κ. –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Η –≤–Ω―Ä–Α–≤–¥―É –Κ―Ä–Β―¹―²―΄ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ? –î–Ψ–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α, –¥―É–Φ–Α–Μ, –Ψ–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ―Ö–Φ–Β–Μ―¨―è –Ϋ–Α–Ω–Μ–Β–Μ. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β―² –Ε–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²―΄ –Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η –Ω–Ψ –†―É―¹–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Β–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ ―²–Β―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Β―¹―²―΄ –Η –Ω―É―à–Κ–Η... –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ε –Κ―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Η ―Ö–Η―²―Ä–Ψ ―²―É –≤–Β―Ä–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Β–Β –Ζ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η: ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Η―Ü–Β–Ι ―É–Ζ–Β–Μ–Ψ–Κ ―¹–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ε–Β―à―¨. ¬Ϊ–™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―é βÄî ―¹–Μ―É–≥–Η, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ―É βÄî –Κ–Ψ–Ω–Β–Β―΅–Κ–Α, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É βÄî –Κ―Ä–Β―¹―² –Ϋ–Α –≥–Α–Ι―²–Α–Ϋ―΅–Η–Κ–Β. –ë–Ψ–≥ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Η –Ϋ–Α–Φ –≤–Β–Μ–Β–Μ... –€–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Η ―²–Β―Ä–Ω–Η¬Μ.

–‰–¥―É –Η –Η–¥―É... –®–Α–≥–Α―é –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ. –ë–Β–≥―É―² –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―². ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ ―à–Α–±–Α―à, –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨! –†–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι ―É–Ζ–Β–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α–≤–Β–Κ–Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è. –ü―É―¹―²―¨ –≤ –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Η –Β―â–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è, ―²–Β –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–¥―É―² –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Κ–Η βÄî ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄. –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –≤―¹―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é –Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¨―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Α―à―É―², ―¹–Β―é―², –±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―², –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² –Μ―é–¥―è–Φ –Ε–Η―²―¨. –‰ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ. –™―Ä―è–¥–Β―² –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η.

–ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –Κ–Η―¹–Ϋ–Β―à―¨, –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤? –Δ―΄ –Ε–Β ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, ―²―΄ –Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä... –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² –Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –‰ ―²–≤–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±―è―²―¹―è. –Θ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ¬Μ.

–ë–Β–≥―É―² –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. ¬Ϊ–ê –≤–Β–¥―¨ –Η ―²–Ψ―² –Κ―Ä–Β―¹―² –Φ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ ―²–Β―²―è –¦–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η –Ψ–Ϋ –Ψ―²―¹―é–¥–Α –±―΄–Μ ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ? –ù―É, ―΅―²–Ψ –Ε, ―¹–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ―¹―è! –£―¹―é ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Α―à–Ϋ―é, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É, –Ω–Ψ-―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η. –£–Ψ―² ―É–Ε–Ψ―²–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–¥―É –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥¬Μ...

–· ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ, –±―É–¥―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Ψ―é ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α –Η –≤―΄―²–Α―΅–Η–≤–Α―é –¥–Β―²–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. ¬Ϊ–ß―É–¥–Α―΅–Η―â–Β! –ë–Μ–Β―¹―²–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Α―Ä, βÄî –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―é ―¹–Β–±―è. βÄî –ù–Α–±–Β―Ä–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ¬Μ.

–Γ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ –±―΄ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ 1 –€–Α―è?

–û–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ―é. –£―¹–Β ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η–Μ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è –¥–Β―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―². –ù–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α –±–Β–Ζ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è... –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ ―è –¥–Μ―è –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Ψ. –ß―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨?

–™–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―é ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―É―é –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Α –¥–Β–Μ–Ψ!

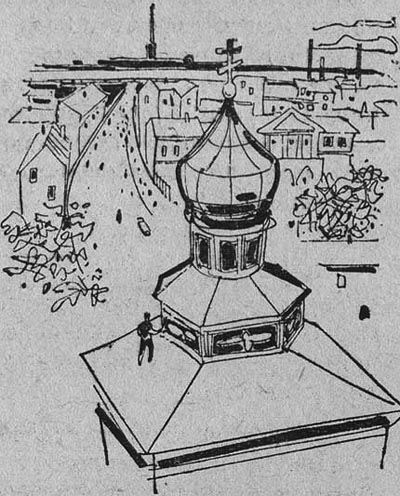

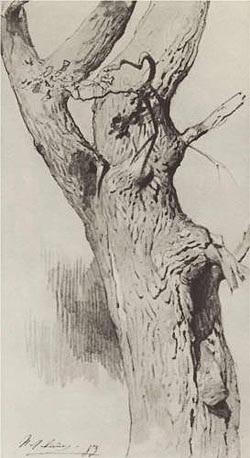

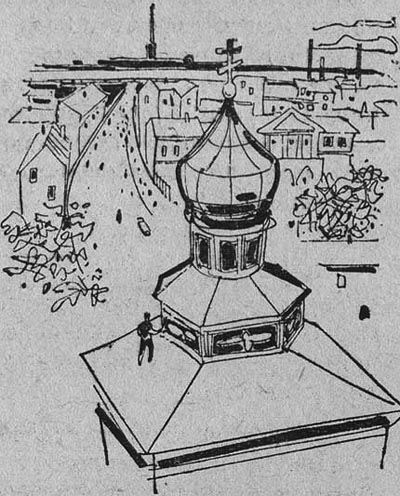

–î–≤–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ―è―² –≤ –¦–Α–≤―Ä–Β, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Β–Ι βÄî –î―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Η –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –ê–≤―²–Ψ―Ä ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ .–†–Β―à–Α―é –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É –Ψ―² –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –¥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α. –‰ –≤–Ψ―² ―è ―É–Ε–Β –≤–Ζ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –≤–Β―²―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Ε–Α–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–≤–Β―Ä―Ö. –¦–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Η―², –Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―é –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É. –ù–Β–±–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Β–Β, ―΅―É–¥–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ! –ù–Β –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è. –î–Β–Μ–Α –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Α―è. –¦–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―è, ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ... ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨. –û–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―è, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Κ―Ä–Α–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ―¹―è. –ê–≤―²–Ψ―Ä ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ .–†–Β―à–Α―é –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É –Ψ―² –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –¥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α. –‰ –≤–Ψ―² ―è ―É–Ε–Β –≤–Ζ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –≤–Β―²―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Ε–Α–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–≤–Β―Ä―Ö. –¦–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Η―², –Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―é –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É. –ù–Β–±–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Β–Β, ―΅―É–¥–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ! –ù–Β –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è. –î–Β–Μ–Α –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Α―è. –¦–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―è, ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ... ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨. –û–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―è, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Κ―Ä–Α–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ―¹―è.

–ï–¥–≤–Α ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é―¹―¨. –ü―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―é, –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ. –Δ―è–Ϋ–Β―²―¹―è –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η―²―¨. –Θ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―é –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄.

–· –¥–Β―Ä–Ε―É―¹―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Η, –≥–Μ―è–Ε―É –≤–Ϋ–Η–Ζ.

–î―É―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―². –£–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η βÄî –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―΄, ―Ä–Β–Κ–Α. –£–Ψ―² –Η –€–Α―Ä–Κ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α –Μ―É–Ε–Α, –Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –ö―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è! –û―²―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―é –Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≥–¥–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹. –™–¥–Β-―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≤–Ψ–Ϋ –≤ ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β, –†–Α–Ζ–Μ–Η–≤ –Η–Μ―¨–Η―΅–Β–≤―΄–Ι. –Δ–Α–Φ –Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –û–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ. –ù–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α ―΅–Α―¹–Α―Ö. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι... –‰ ―è –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é βÄî –Ϋ–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è: –≤―¹–Β –Κ–Β–Μ―¨―è –¥–Α –±–Η―Ä–Ε–Α. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Ψ―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥–Ϋ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É-―Ä―É―΅―¨―é –≤―΄―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨. –Γ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Η–¥–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄ –Β–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Β. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ö–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨? –Γ–Κ–Α–Ε―É! –£–Ψ–Ϋ –≤–Η–¥–Η―à―¨, –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤, –Η ―²–Α–Φ, –Η ―²―É―² –¥―΄–Φ―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β. –≠―²–Ψ –Ε –≤―¹–Β ―²–≤–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β! –ù–Β―², ―à–Α–Μ–Η―à―¨, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―à―¨ –Ϋ–Α―¹, –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö...

–ê–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Φ–Ψ―è –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α, –Α ―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–Ζ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é―¹―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η.

βÄî –ê–Μ―¨ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, ―Ä–Α–¥–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α?βÄî―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥―É–¥–Η―² –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ. –ö―Ä―É–≥–Μ―΄–Β –≤ ―Ä–Β―¹–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö ―à–Φ–Β–Μ–Η–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―² –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ –¥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄.

βÄî –Ξ–≤–Α―²–Η–Μ, ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ, –Ψ―²―΅–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α–≥–Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥―΄–≤–Α―²―¨...

–Γ–Α–Φ–Α―è –Μ―É―΅―à–Α―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤―΄―¹–Ψ―²–Β ―¹―²–Α–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―΄―à–Β–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―². –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Η ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι ¬Ϊ–¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Κ–Α¬Μ βÄî –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö. –•–Α–Μ–Ψ–±―É –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α-―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ―É ―à–Μ–Α, –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Η ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―΄ –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η. –€―΄ ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Ω–Ψ –¦–Α–≤―Ä–Β, ―¹ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Β–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η ―ç―³–Η―Ä. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Μ―É―΅―à–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―è ―¹―²–Α–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι, –≤ –¥―΄–Φ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö.

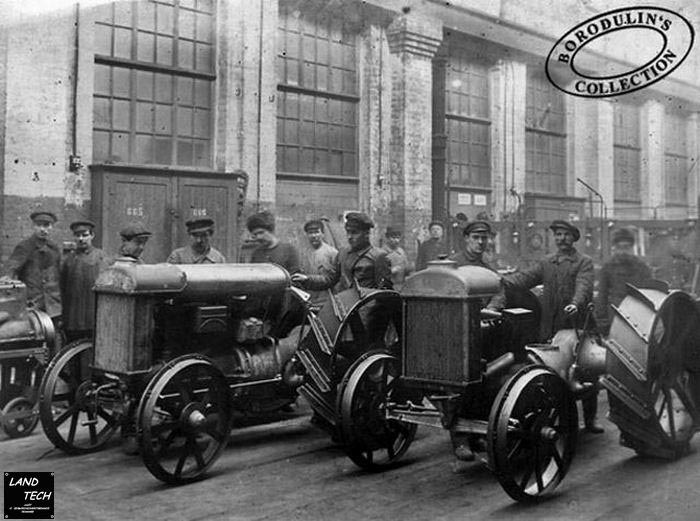

...–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Β–Ι, ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Β–Ι, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, βÄî ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ―é–¥ –¥–Μ―è ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Α –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ, –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é. –ù–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η: ―²–Α–Φ –≤ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Α―Ö –Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ö –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–≤–Β–Ϋ―²–Α―Ä―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –≤ ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Β ―É―Ä–Ψ–Ε–Α―è. –ï―Ö–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Β―Ö–Α―²―¨? –†–Β―à–Α―é –Ϋ–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―É –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―Ä–Β–±―è―²–Α, –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –‰ ―è ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é.

–£―΄–Β―Ö–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–≤–Β―¹―²–Η. –£ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β-–Ϋ–Α-–î–Ψ–Ϋ―É ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α–Φ, ―Ä–Α–Ζ–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Α–Φ –Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α–Φ. –€–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β.

–€–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–≤–Β―¹–Ψ–Φ, ―É –Κ―É–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄. –†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―¹–Η–Μ–Κ–Η-―²―Ä–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Η –Η –Μ–Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–Ι–Κ–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Κ–Η–¥–Κ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨, –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Κ―É, –≤–Β―è–Μ–Κ–Η –Η ―²―Ä–Η–Β―Ä. –ö –Κ–Ψ―¹–Ψ–≤–Η―Ü–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β. –†–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ, –Η –Ϋ–Α―¹ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ–±―É―΅–Η–Μ–Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–Ι–Κ―É.

–€–Β―²–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ ―ç―²―É –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –≠―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–± –≥―Ä–Β–Μ―¹―è βÄî ―²–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ζ–Α―Ä–Η –¥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Η –Ψ–±–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–Ι.

–ü–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄―΅–Β–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Κ–Α–Ζ–Α―΅–Κ–Α. –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―², –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –¥–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è:

βÄî –≠–Ι, ―ç–Ι, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Ϋ–Β –Ζ–Β–≤–Α–Ι, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α–Ι...

–Γ―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―²―¨, –Α ―¹–Α–Φ –¥―É–Φ–Α―é: ¬Ϊ–€–Ψ–Ε–Β―², –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–Ϋ–Α –¥―è–¥―¨–Κ―É –û―¹―²–Α–Ω–Α. –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―É –Ϋ–Β–Β? –Γ–Η–Ϋ–Β–≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―É―¹–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Β―²? –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Α βÄî –≤―¹–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―é―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –¥–Α –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ¬Μ. –€–Ψ–Μ―΅―É, –Α –≤―¹–Β –Ε–Β –±–Μ–Η–Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ψ―² ―²–Β―Ö –¥―É–Φ –Η ―ç―²–Η –Φ–Β―¹―²–Α, –Η –Μ―é–¥–Η ―ç―²–Η...

–Θ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Κ–Ψ–Ω–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Κ–Η―Ä–¥―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨–±―É.

–€―΄ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–≤–Β–Ϋ―²–Α―Ä―¨, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ―É.

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω―΄―à–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Φ, ―Ä–Β―΅–Α–Φ–Η. –€―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η βÄî –Ω–Ψ –Φ–Β―à–Κ―É –Φ―É–Κ–Η, –Ω–Ψ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –Ω–Ψ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β –≤–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤.

–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±―΄–Μ ―è ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ, ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ–Η, ―à―É―²–Κ–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η. –£–Ψ –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ö –Ϋ–Β―², –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―².

βÄî –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β, ―É–Ε–Β –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Η―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É.

–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –±–Β―Ä―É –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.

βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄...

–†–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É–Μ―΄–±–Κ–Β ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≥―É–±―΄. –≠–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! –ë–‰–†–•–ê –Δ–†–Θ–î–ê –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨. –û–Ϋ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Κ–Β–Μ―¨―é ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Α, ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Β–Ϋ–Α. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ ―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―é ―¹–Β–±–Β ―¹–Κ―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ. –ë–Β–≥―É –Ϋ–Α –ù–Β–≤―É –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è (–≤ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Κ―É–Ω–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Β–Κ–Β). –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―à―É –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε―É. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É ―²―É–¥–Α ―¹ –Ζ–Α―Ä–Β―é –Η –≤ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨―¹―è ―É―²―Ä–Ψ. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ε–Η–≤―É―² –Ζ–¥–Β―¹―¨, –¥–Ϋ―é―é―² –Η –Ϋ–Ψ―΅―É―é―². –ë–‰–†–•–ê –Δ–†–Θ–î–ê –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨. –û–Ϋ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Κ–Β–Μ―¨―é ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Α, ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Β–Ϋ–Α. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ ―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―é ―¹–Β–±–Β ―¹–Κ―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ. –ë–Β–≥―É –Ϋ–Α –ù–Β–≤―É –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è (–≤ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Κ―É–Ω–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Β–Κ–Β). –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―à―É –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε―É. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É ―²―É–¥–Α ―¹ –Ζ–Α―Ä–Β―é –Η –≤ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨―¹―è ―É―²―Ä–Ψ. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ε–Η–≤―É―² –Ζ–¥–Β―¹―¨, –¥–Ϋ―é―é―² –Η –Ϋ–Ψ―΅―É―é―².

–†―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –±–Η―Ä–Ε–Β–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –ù–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –½–Ψ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–¥. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Κ–≤–Β―Ä. [url=http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#46438/context[q]=–±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―è―²]–ë–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―è―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Η―Ä–Ε–Η ―²―Ä―É–¥–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η.[/url] [url=http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#46438/context[q]=–±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―è―²]–ë–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―è―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Η―Ä–Ε–Η ―²―Ä―É–¥–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η.[/url]

–Γ–Α–Φ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹–Κ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Η–≤―É–Α–Κ. –Δ―É―¹–Κ–Μ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Φ–Β―Ä―Ü–Α―é―² –Κ–Ψ―¹―²―Ä―΄. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Η―Ö –≥―Ä–Β―é―²―¹―è –Μ―é–¥–Η. –™–¥–Β-―²–Ψ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Η―²–Α―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Η–Φ―΅–Η–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―²–Α–≤―è―² –Κ–Β―Ä–Ψ―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―΅–Α–Ι. –ü–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ―Ä–Η–Κ–Μ–Η–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü―΄ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―Ö–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Α–Ζ–Α―Ä―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –±―É–¥―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è―² ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä. –ü–Μ–Β―²―É―²―¹―è –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä –Ψ–±–Ψ–¥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–Β–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β. –û ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹―É–¥–Α―΅–Α―², ―Ä―É–≥–Α―é―²―¹―è, ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―² ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η.

–û―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β, ―¹ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η, ―É―²–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –±–Β–≥―É―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―à–Β―¹―²–≤―É―é―², –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―Ä–Α―¹–Κ―É–¥–Α―Ö―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ϋ–¥―é―à–Β–Κ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –¥–Α–Φ―΄, –¥–Β–Μ―è―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²―΄–Φ –Η –Ψ―²–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ –≤ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Θ –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α –≥―Ä–Β―é―² ―Ä―É–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―², –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―²–Α–Ω―²―΄–≤–Α―è –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤―É―é, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α. –· –Ζ–Ϋ–Α―é –Η―Ö, ―É―¹–Ω–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è. –≠―²–Ψ ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Η, –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Η, –Φ–Ψ–Ϋ―²–Β―Ä―΄, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄî –Φ―É–Ε–Α, –Ε–Β–Ϋ―É, –¥–Β―²–Β–Ι.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–Ι ―è –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―è, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –û–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―¹–Β–¥–Β―é―â–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ –Μ–Η―Ü–Α. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Β ―è –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―é―¹―¨ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ, –Κ―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É. –î–Α–Φ–Α –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β ―É–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Ω–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ―³―²–Ψ―΅–Κ–Η. –£–¥―Ä―É–≥ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Α –Η ―²–Η―Ö–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α:

βÄî –Γ―²–Ψ–Η–Φ, –±–Α―²―é―à–Κ–Α. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨-―²–Ψ ―É –≤–Α―¹ –Κ–Α–Κ–Α―è? –· –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―é, ―΅―²–Ψ ―É–Φ–Β―é –¥–Β–Μ–Α―²―¨.

βÄî –û, –≤–Α–Φ –Β―â–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β, βÄî ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η―Ü–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ–Α. βÄî –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –· –Φ–Α–Ϋ–Η–Κ―é―Ä―à–Α. –½–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Β―â–Β –≤ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Φ –ï–≥–Η–Ω―²–Β –Μ―é–¥–Η ―É–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥―²―è–Φ–Η, –Η –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –†–Η–Φ–Α, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –‰ –≤–Ψ―² –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–Ι ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –½–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―è–Ζ―΄–Κ–Η, –±―΄―²―¨ –±–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ –≤ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι. –Γ―²–Ψ―é –≥–Ψ–¥ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Α–Φ, ―Ö–Ψ―²―è ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α―é―²―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é. –ü–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –£–Ψ―² –Η –≤―è–Ε―É –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―è―Ö –Κ–Ψ―³―²―΄. –Δ–Β–Φ –Η –Ε–Η–≤―É.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―ç―²–Α, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

05.05.201400:3705.05.2014 00:37:03

0

04.05.201400:4404.05.2014 00:44:12

–Δ–ï–€–ê –ù–û–€–ï–†–ê –£.–ê. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤, –î.–ï. –ï–≤–¥–Ψ–Φ–Α―à–Κ–Ψ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –ß–ï–Γ–Δ–§ –€–Θ–ù–î–‰–†–ê –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–Μ–≥ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α―Ö, –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ, –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ―É –Η –≤–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–≤, –±―΄–Μ –Κ―Ä–Α–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η.

–û―³–Η―Ü–Β―Ä –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Η –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η. –ï―â–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ 26 –Η―é–Ϋ―è 1653 –≥. –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Β―è –Μ―é–±–≤–Η –Ϋ–Β―¹―²―¨, –¥–Α –Κ―²–Ψ –¥―É―à―É ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―² –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η ―¹–≤–Ψ―è, –Η –Α―â–Β –Κ―²–Ψ, –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤―É―è... –Ζ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –≤–Β―Ä―É... –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Η –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è¬Μ. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥, –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β XIX –≤., –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ω –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Η –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ, –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –§–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Β–¥; –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η–Ζ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ζ–Η–Ε–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β: ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Β―¹―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –≤ ―¹–≤–Β―²–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Κ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Β, –Ϋ–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ–Α–≥, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É, ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η –Η ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α―è –≤―¹–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―ɬΜ. –î–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –™–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. ¬Ϊ–ù–Η–≥–¥–Β –Ε–Α–Ε–¥–Α ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Η –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Β―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –Α –Ϋ–Β ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–¥―Ä–Β...¬Μ –î–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –™–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. ¬Ϊ–ù–Η–≥–¥–Β –Ε–Α–Ε–¥–Α ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Η –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Β―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –Α –Ϋ–Β ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–¥―Ä–Β...¬Μ

–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β―Ü ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―â–Β –≤ ¬Ϊ–Θ―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι¬Μ 1647 –≥. –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±―΄―²–Η –Ζ–Β―Ä―Ü–Α–Μ―É ―É―΅―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Β―¹―²–Η –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α¬Μ. ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Μ―è―²–≤–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –‰–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―³–Α–Μ―¨―à―¨ βÄî –Ϋ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ¬Μ,βÄî–Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XX –≤–Β–Κ–Α. –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―Ä–Α―²―¨ –≤–Ζ–Α–Ι–Φ―΄ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É―é –Η―¹―²–Η–Ϋ―É: –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Φ.

–ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―². ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è―è, βÄî –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ–Η, –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Ε–Α―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α, βÄî –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Α―è –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η; –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è–Β–Φ―¹―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤―É, –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Φ―É, –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Κ ―¹–Β–±–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α; –Φ―΄ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α; –Φ―΄ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è–Β–Φ―¹―è ―¹–Η–Μ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Ι –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ―²–Β–Ι. –£–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Β¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –≤ 30-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö XIX –≤–Β–Κ–Α.

–Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹―²–≤–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η: ¬Ϊ–û–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²―¨―é –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥―Ä–Α. –ü―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤ –≤ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Φ–Α―Ä–Α–Β―² –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä. –ö―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Β―¹―²–Η, ―²–Ψ―² –Ω―É―¹―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ψ―² –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―²¬Μ. –ö–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―΅–Β―¹―²–Η? –£ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é¬Μ (–Η–Φ–Β―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ ¬Ϊ–Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Η―¹–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É¬Μ) –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―¹―΅–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: ¬Ϊ–‰―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅–Β―¹―²―¨ –Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Α―è ―¹–Μ–Α–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―¹―è, –Ψ–±―â–Β–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Μ―é–¥―è–Φ; –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―΅–Β―¹―²–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Ι ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Β―² ―²–Β–±―è –Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² –Η–Ζ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι¬Μ.

–Γ ―΅–Β―¹―²―¨―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Ψ ―΅–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ―É–Μ―¨―²–Η–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Φ ―¹―²–Η–Φ―É–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―é–±–Η–Μ–Β–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι βÄî –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –û―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Β―¹ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Β―¹―²–Η: ―Ä–Ψ–Ϋ―è―è –Β–Β, –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–£ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η–±–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ ¬Ϊ –Ϋ–Β ―³–Η―¹–Κ–Α–Μ―¨¬Μ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Α–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Η ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Α―Ä–Η–Β–Ι, –Η ―¹–Ψ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.

–£–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –¥–Β–Μ–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ψ―² 20 –Φ–Α―è 1894 –≥. –Ψ–± –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥―É―ç–Μ―è―Ö. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥―É―ç–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Ψ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―¹―É–¥, –Η ―Ä–Β―΅―¨ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η–¥―²–Η –Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Η. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―΅–Β―¹―²–Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α–Μ–Η.

–ë–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η―â–Η―²–Β –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α... –€–ù–ï–ù–‰–·  –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –‰–Μ―é―à–Η–Ϋ–Α¬Ϊ–Γ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –‰–Μ―é―à–Η–Ϋ–Α¬Ϊ–Γ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ.

–ê ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―â–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Η–¥–Β–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ.–ü–Β―²―Ä –½–Α–Μ–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι  –ü–Θ–Δ–ï–®–ï–Γ–Δ–£–‰–ï –ü–Θ–Δ–ï–®–ï–Γ–Δ–£–‰–ï

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Α―è –¦–Α–≤―Ä–Α βÄî ¬Ϊ–Ψ–Α–Ζ–Η―¹ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ  –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É―è 300-–Μ–Β―²–Η–Β ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α-–ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¦–Α–≤―Ä―΄, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ, –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Ψ –≤―¹–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –†―É―¹–Η, –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –±―É–¥―É―΅–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –Η –Κ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É, –Η –Κ –½–Α–Ω–Α–¥―É, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η–Β –Ϋ–Β ―É –Ϋ–Α―¹, –Α –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―è –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–Η–Μ―É –¥―É―Ö–Α, –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É―è 300-–Μ–Β―²–Η–Β ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α-–ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¦–Α–≤―Ä―΄, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ, –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Ψ –≤―¹–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –†―É―¹–Η, –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –±―É–¥―É―΅–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –Η –Κ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É, –Η –Κ –½–Α–Ω–Α–¥―É, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η–Β –Ϋ–Β ―É –Ϋ–Α―¹, –Α –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―è –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–Η–Μ―É –¥―É―Ö–Α, –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–Γ―Ä–Β–¥–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ―é –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Α―è –¦–Α–≤―Ä–Α. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Η―²―¨ –≤ –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö –Ψ―² –¦–Α–≤―Ä―΄. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ –≤ –Γ–≤―è―²–Ψ-–Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β, –≥―É–Μ―è–Μ –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Α―è –¦–Α–≤―Ä–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ–Α–Ζ–Η―¹ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –‰ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Β –Η –Φ–Ψ–Η–Φ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³ –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―¹―²―΄–≥–Ψ–≤. –ù–Α―à–Β ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ¬Μ ―¹ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α,

–≥–¥–Β –≤ 1712-1713 –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–Κ–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Α―è –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―΅–Α―¹―²―¨―é –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ϋ―è–Ζ―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É.

–°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –≥–¥–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Α―è ―Ä–Β―΅–Κ–Α (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Κ–Α) –≤–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –ù–Β–≤―É, 15 –Η―é–Μ―è 1240 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –±–Η―²–≤–Α –¥―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ ―à–≤–Β–¥–Α–Φ–Η. –£ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ I –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η –¥–Α–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –Γ–≤―è―²–Ψ-–Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨. –ö–Ϋ―è–Ζ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –±–Μ–Α–≥–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –¥–Μ―è –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤ ―Ö―Ä–Α–Φ. –Γ―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―É ―Ä–Β–Κ–Η –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Κ–Η –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ: ¬Ϊ–‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä I, ―Ä–Β―à–Η–≤ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –ù–Β–≤―΄ –Ϋ–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É, –Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―¹–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Η ―¹–≤–Ψ―é –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É, –Η ―¹–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―É. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü, –ü―ë―²―Ä I, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α―è –¦–Α–≤―Ä―É, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―² –Β–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É βÄî –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ―É –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι. 12 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1749 –≥–Ψ–¥–Α (–Ω–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η–Μ―é) –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Φ–Ψ―â–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –±―΄–Μ –≤ 1710 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―É –î–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ –Δ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Η –Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –£ 1712 –≥–Ψ–¥―É ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –ë―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ϋ―è. –£ 1713 –≥–Ψ–¥―É ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α. –½–Α―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥–Α¬Μ. –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η –°―Ä–Η―è –ö–Ψ―¹―²―΄–≥–Ψ–≤–Α, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤.–Γ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² (–Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –¦–Α–≤―Ä―É), –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α ―É―¹―΄–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–± –Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –½–Α –Μ–Β–≤―΄–Φ –Κ–Μ–Η―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ: ¬Ϊ–½–¥–Β―¹―¨ –Μ–Β–Ε–Η―² –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ. –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η –°―Ä–Η―è –ö–Ψ―¹―²―΄–≥–Ψ–≤–Α, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤.–Γ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² (–Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –¦–Α–≤―Ä―É), –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α ―É―¹―΄–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–± –Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –½–Α –Μ–Β–≤―΄–Φ –Κ–Μ–Η―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ: ¬Ϊ–½–¥–Β―¹―¨ –Μ–Β–Ε–Η―² –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ.

–½–Α―²–Β–Φ –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä―É. –ù–Α–¥ –≤―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä –¥–≤–Α –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² ―¹ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α ―¹–≤. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ―²–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–¥ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–≤–Β―Ä―è–Φ–Η ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –±–Α―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Α–Φ–Η, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Ζ –£–Β―²―Ö–Ψ–≥–Ψ –Η –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –½–Α–≤–Β―²–Α. –û―² –Γ–≤―è―²–Ψ-–Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω–Ψ –Α–Μ–Μ–Β–Β. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι, –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―É―é―²–Ϋ–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α―² ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Α–≤―Ä―΄, –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ. –ë―É–¥―²–Ψ ―à–Μ–Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –≤–Β–Κ–Α... –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –Η ―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η –°―Ä–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―³–Ψ―²–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é. –Λ–Ψ―²–Ψ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –¦–Α–≤―Ä–Α –Ε–Η–≤–Β―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –£ –¦–Α–≤―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Ι –¥―É―Ö. –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Κ–Α–Κ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³ –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―΄. –Γ―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η –≤–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤, –Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β.

¬Ϊ–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, βÄî ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, βÄî –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Λ–Α―É―¹―², ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω―É―¹―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è βÄî ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι¬Μ. –ü―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ ―³–Ψ―²–Ψ–Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η ¬Ϊ300-–Μ–Β―²–Η–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¦–Α–≤―Ä―΄¬Μ, –Φ―΄ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ. ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è¬Μ. –ü–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Η –Ψ –°.–ü. –ö–Ψ―¹―²―΄–≥–Ψ–≤–Β, –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Β. –ü―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨. –ü―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨.

–¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Β –Η–Ζ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ XVIII –≤–Β–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –¦–Α–≤―Ä―΄. –ö–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è, –Η ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –î–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Β―²―Ä–Α I. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ –Ϋ–Α –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ XVIII ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―é. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―²―¹―è –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Η–Κ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α: –‰.–ï. –Γ―²–Α―Ä–Ψ–Β, –ê.–ù. –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ö–Η–Ϋ, –î–Ε. –ö–≤–Α―Ä–Β–Ϋ–≥–Η, –•.–Λ. –Δ–Ψ–Φ–Α –¥–Β –Δ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ, –ê.–î. –½–Α―Ö–Α-

―Ä–Ψ–≤, –ö.–‰. –†–Ψ―¹―¹–Η. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―¹―²–Β–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€.–£. –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―É―² –Κ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –ù.–ù. –¦–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι (–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι). –£–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―Ü–≤–Β―²―΄ –Κ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –Ε–Β–Ϋ―΄ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –Η –Φ―΄. –½–Α―²–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ê.–Γ. –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―ç―²–Α. –‰ –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ βÄî –Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–ù–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤¬Μ. –û–Ϋ–Ψ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α. –£ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤–Ψ –Η–Φ―è ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Η–Φ―è –Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–€―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥–≥―Ä–Ψ–±–Η–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Ω–Ψ―ç―²–Α –û.–Γ. –ü–Α–≤–Μ–Η―â–Β–≤–Ψ–Ι; ―²–Β―²–Κ–Η –ù.–ù. –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–Ι–Μ–Η–Ϋ―΄ –ï.–‰. –½–Α–≥―Ä―è–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι; –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Α –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Π–Α―Ä–Κ–Ψ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Β―è –≥―Ä–Α―³–Α –€.–€. –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ―² –Ϋ–Α–¥–≥―Ä–Ψ–±–Η―è –î–Ψ―¹―²–Ψ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α: –ê.–ê. –î–Β–Μ―¨–≤–Η–≥–Α, –ö.–ö. –î–Α–Ϋ–Ζ–Α―¹–Α βÄî ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥―É―ç–Μ–Η –Ω–Ψ―ç―²–Α, –Λ.–Λ. –€–Α-―²―é―à–Κ–Η–Ϋ–Α (–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β).

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―à―¨ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–≤–Α―è–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Μ―é–¥–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤―è―²―΄–Φ –Φ–Ψ―â–Α–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Α–Ω―΄–≤–Α―²―¨ ―΅―É―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ε–¥–Η–Κ, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–±–Ψ –Ω–Ψ―²―É―¹–Κ–Ϋ–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β. –‰ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α) –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤ –¥―É―à–Β –Μ–Β–≥–Κ―É―é –≥―Ä―É―¹―²―¨. –ö–‰–ù–û

–Ξ–Ψ–±–±–Η―²: –ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α  –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤2012-2013; –Γ–®–ê, –ù–Ψ–≤–Α―è –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è; ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –ü–Η―²–Β―Ä –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ, ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Λ―Ä–Β–Ϋ―¹–Η―¹ –Θ–Ψ–Μ―¹, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –≠–Ϋ–¥―Ä―é –¦–Β–Ϋ―¹–Η; –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –™–Ψ–≤–Α―Ä–¥ –®–Ψ―Ä; –Ε–Α–Ϋ―Ä ―³―ç–Ϋ―²–Β–Ζ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤2012-2013; –Γ–®–ê, –ù–Ψ–≤–Α―è –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è; ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –ü–Η―²–Β―Ä –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ, ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Λ―Ä–Β–Ϋ―¹–Η―¹ –Θ–Ψ–Μ―¹, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –≠–Ϋ–¥―Ä―é –¦–Β–Ϋ―¹–Η; –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –™–Ψ–≤–Α―Ä–¥ –®–Ψ―Ä; –Ε–Α–Ϋ―Ä ―³―ç–Ϋ―²–Β–Ζ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è.

–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β ―è ―Ö–Ψ―΅―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Α―à–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –†–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Β –ü–Η―²–Β―Ä–Α –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ξ–Ψ–±–±–Η―²: –ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Β ―¹–≤―΄―à–Β $ 600 000 000. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η βÄî ¬Ϊ–Ξ–Ψ–±–±–Η―²: –ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β¬Μ. –ù–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―², ―΅―²–Ψ –¥–≤–Β ―ç―²–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―à―É–Φ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α βÄî ¬Ϊ–£–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ. ¬Ϊ–£–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ βÄî ―è―Ä–Κ–Α―è –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è ―²―Ä–Η–Μ–Ψ–≥–Η―è –ü–Η―²–Β―Ä–Α –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Β–Ι. –î–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α ―²–Α–Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α―é―² –≤ ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Η –≤–Β―â–Η.

–€–Η―Ä –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ―¨―è –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ―¨―é, –≥–Β―Ä–Ψ–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –¥―Ä―É–Ε–±―É.

–½–Μ–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―É–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Β–Ζ–¥–Β –Η –≤―¹―é–¥―É. –Δ―É―΅–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ―¹–≥―É―â–Α―²―¨―¹―è. –ù–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η –Β―¹―²―¨. –û–Ϋ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±–Η―²―¨―¹―è, ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è, –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Η ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Β―², –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –Η –±―É–¥―É―â–Β–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨. –Ξ–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Α ―¹–Η–Μ―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Α–±―΄. –ù–Ψ ―΅–Β–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α? –Δ–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –‰ –≤–Β―Ä–Α –≤ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―Ö–Ψ–±–±–Η―²–Α –ë–Η–Μ―¨–±–Ψ –ë―ç–≥–≥–Η–Ϋ―¹–Α (–Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ ¬Ϊ–£–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ) –≤―΄―à–Β–Μ 19 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2012. –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ βÄî 15 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013. –Α ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Β―Ä–Η―é –±―É–¥–Β–Φ –Ε–¥–Α―²―¨ ―É–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Ϋ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β.

–Γ―é–Ε–Β―² ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι βÄî ―ç–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β ―Ö–Ψ–±–±–Η―²–Α –ë–Η–Μ―¨–±–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ ―Ö–Ψ–±–±–Η―²―É –ë–Η–Μ―¨–±–Ψ –ë―ç–≥–≥–Η–Ϋ―¹―É –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Η–Κ –™―ç–Ϋ–¥–Α–Μ―¨―³, –¥–Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 13 –≥–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α –Δ–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Α –î―É–±–Ψ―â–Η―²–Α. –‰ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–±―è –ë–Η–Μ―¨–±–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Κ –Η―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –≠―Ä–Β–±–Ψ―Ä, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Φ–Α―É–≥–Ψ–Φ. –ù–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Β–Φ–Μ―è―Ö, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ―¨―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–½–Α ―¹–Η–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―Ä―΄, –Ζ–Α –±–Β–Μ―΄–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ –≤ –Ω–Β―â–Β―Ä―΄ –Η –≥–Ψ―Ä―΄ ―É–Ι–¥–Β―² –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ; –Ζ–Α –±―΄―¹―²―Ä―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ ―É–Ι–¥–Β–Φ –¥–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ¬Μ. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄? –û―²–≤–Β―² βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α! –Λ–Η–Μ―¨–Φ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Β –Η –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²―¹―è 2 ―΅–Α―¹–Α 45 –Φ–Η–Ϋ―É―², ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Η. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è¬Μ ¬Ϊ–ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α¬Μ: ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ―¨―è, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Β –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Η (―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η) –Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹–Α–Φ –Γ–Φ–Α―É–≥ βÄî –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι, –¥–Η–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Β―Ä―¨ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Α –ö–Α–Φ–±–Β―Ä–±–Β―²―΅–Α. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ –Α–Ω–Ψ–≥–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β ―³–Β–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β, –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –Ψ–≥–Ϋ―è –Η –Ζ–Α–Μ―΄, –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α ―΅–Β―à―É–Η, –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―è–Ϋ―²–Α―Ä―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Η―²―¹―è ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α –Μ―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Ψ. –½–Φ–Β–Ι –Η–Ζ ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Κ –Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–Ϋ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ω–Μ–Β―²–Α–Β―²―¹―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―²―è–≥–Η–≤–Α―è –≤―¹–Β –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –û–Ϋ βÄî ―΅–Α―¹―²―¨ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Η ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²―΄ –ë–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Α –ö–Α–Φ–±–Β―Ä–±–Β―²―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Η ―¹–≤–Ψ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Φ–Α―É–≥ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―Ü―ç―³―³–Β–Κ―²―΄, ―ç―²–Ψ ―΅–Η―¹―²–Α―è –Φ–Α–≥–Η―è. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄? –û―²–≤–Β―² βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α! –Λ–Η–Μ―¨–Φ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Β –Η –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²―¹―è 2 ―΅–Α―¹–Α 45 –Φ–Η–Ϋ―É―², ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Η. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è¬Μ ¬Ϊ–ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α¬Μ: ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ―¨―è, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Β –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Η (―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η) –Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹–Α–Φ –Γ–Φ–Α―É–≥ βÄî –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι, –¥–Η–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Β―Ä―¨ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Α –ö–Α–Φ–±–Β―Ä–±–Β―²―΅–Α. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ –Α–Ω–Ψ–≥–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β ―³–Β–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β, –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –Ψ–≥–Ϋ―è –Η –Ζ–Α–Μ―΄, –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α ―΅–Β―à―É–Η, –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―è–Ϋ―²–Α―Ä―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Η―²―¹―è ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α –Μ―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Ψ. –½–Φ–Β–Ι –Η–Ζ ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Κ –Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–Ϋ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ω–Μ–Β―²–Α–Β―²―¹―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―²―è–≥–Η–≤–Α―è –≤―¹–Β –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –û–Ϋ βÄî ―΅–Α―¹―²―¨ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Η ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²―΄ –ë–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Α –ö–Α–Φ–±–Β―Ä–±–Β―²―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Η ―¹–≤–Ψ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Φ–Α―É–≥ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―Ü―ç―³―³–Β–Κ―²―΄, ―ç―²–Ψ ―΅–Η―¹―²–Α―è –Φ–Α–≥–Η―è.

–û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ βÄî –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β, ―¹–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî 48 –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –≤ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―É, ―¹ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Ϋ–Α–Φ –Α–Κ―²–Β―Ä–Α–Φ–Η (–‰―ç–Ϋ –€–Α–Κ–Κ–Β–Μ–Μ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –™–Β–Ϋ–¥–Α–Μ―¨-―³–Α, –ö–Β–Ι―² –ë–Μ–Α–Ϋ―à–Β―² βÄî –™–Α–Μ–Α–¥―Ä–Η―ç–Μ―¨, –û―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ –ë–Μ―É–Φ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η ―ç–Μ―¨―³–Α, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –€–Α―Ä―²–Η–Ϋ –Λ―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η).

–‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α ¬Ϊ–Ξ–Ψ–±–±–Η―², –Η–Μ–Η –Δ―É–¥–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―à―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ-―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ ¬Ϊ–≤ ―¹–≤–Β―²¬Μ. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η: –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –Η ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –ê–Ζ–Ψ–≥ –û―¹–Κ–≤–Β―Ä–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ –Η –†–Α–¥–Α–≥–Α―¹―² –ë―É―Ä―΄–Ι, –±–Ψ–Ι –™–Β–Ϋ–¥–Α–Μ―¨―³–Α ―¹ –ù–Β–Κ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –≤ –Μ–Β―¹―É –†–Α–¥–Α–≥–Α―¹―²–Α. –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ ―¹―é–Ε–Β―²―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―²―É –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―É―é ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–£–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ. –Δ–Α–Κ, –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –ù–Β–Κ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―² βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Γ–Α―É―Ä–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Η–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Φ. –£ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ù–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Γ–Α―É―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―Ä–Β―΅–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ, ―².–Κ. –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Η–Μ–Ψ–≥–Η―è –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è –ë–Η–Μ―¨–±–Ψ. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α, –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä―É –ü–Η―²–Β―Ä―É –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ―É –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä―è–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ―¹―è –±―΄ –Κ ―³–Α–±―É–Μ–Β ¬Ϊ–£–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Η–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –£–Β―¹―¨ ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Ψ―² –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –¥–Ψ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―ä–Β–Φ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―Ü―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–≤. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ–± ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α―Ö. ¬Ϊ–ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è¬Μ –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β –ù–†–ö. 3–£. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―΄ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―à―¨―¹―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―² –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –≥–Μ―É–±–Ε–Β. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à –Ψ–Ϋ –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö βÄî ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Β–Ϋ. –£–Β―¹―¨ ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Ψ―² –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –¥–Ψ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―ä–Β–Φ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―Ü―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–≤. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ–± ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α―Ö. ¬Ϊ–ü―É―¹―²–Ψ―à―¨ –Γ–Φ–Α―É–≥–Α¬Μ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è¬Μ –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β –ù–†–ö. 3–£. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―΄ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―à―¨―¹―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―² –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –≥–Μ―É–±–Ε–Β. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à –Ψ–Ϋ –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö βÄî ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Β–Ϋ.

–‰ –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é ―¹ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ü―É―΅-–Κ–Ψ–≤–Α (–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–™–Ψ–±–Μ–Η–Ϋ¬Μ): –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Α–Ι―²–Β –Ψ–Ϋ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–¥ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ¬Ϊ–Ξ–Ψ–±–±–Η―²: –ù–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β¬Μ –≤―΄–Ι–¥–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β.  –ù–ê–®–ê –Γ–Δ–†–ê–ù–ê –ù–ê–®–ê –Γ–Δ–†–ê–ù–ê

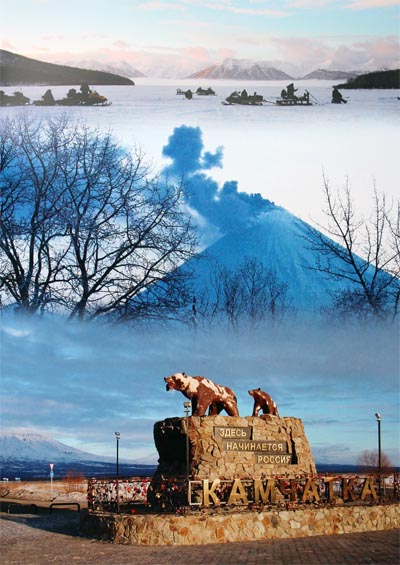

–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α βÄî –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―΅―²―΄  –û–Μ–Β–≥ –Δ–Β―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Α–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –ï–≤―Ä–Α–Ζ–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è 472,3 ―²―΄―¹―è―΅–Η –Κ–≤. –Κ–Φ. –ë–Β―Ä–Β–≥–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ–Φ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –±―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η βÄî –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ ―¹–Β–Ι―¹–Φ–Ψ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è 29 –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι βÄî –ö–Μ―é―΅–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α (4850 –Φ). –û–Μ–Β–≥ –Δ–Β―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Α–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –ï–≤―Ä–Α–Ζ–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è 472,3 ―²―΄―¹―è―΅–Η –Κ–≤. –Κ–Φ. –ë–Β―Ä–Β–≥–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ–Φ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –±―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η βÄî –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ ―¹–Β–Ι―¹–Φ–Ψ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è 29 –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι βÄî –ö–Μ―é―΅–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α (4850 –Φ).

–û―¹–Ψ–±―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –ü–Β―Ä–≤–Α―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –£–Η―²―É―¹–Α –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Α 1725-1730 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –£ 1728 –≥–Ψ–¥―É –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥ –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Η, –≥–¥–Β –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –ê–Ζ–Η―è –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ψ―² –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –±―΄–Μ–Α –£―²–Ψ―Ä–Α―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –£–Η―²―É―¹–Α –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Α (1732-1743 –≥–≥.). –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –™–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ë–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Γ.–ü. –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Η―Ä―É. 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1740 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Α–Κ–Β―²–±–Ψ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Β―²―Ä¬Μ –£–Η―²―É―¹–Ψ–Φ –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Μ―É―΅―à–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –≠―²–Α –¥–Α―²–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι. –Γ 1803 –Ω–Ψ 1857 –≥–Ψ–¥ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –±―΄–Μ–Α –£―²–Ψ―Ä–Α―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –£–Η―²―É―¹–Α –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Α (1732-1743 –≥–≥.). –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –™–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ë–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Γ.–ü. –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Η―Ä―É. 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1740 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Α–Κ–Β―²–±–Ψ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Β―²―Ä¬Μ –£–Η―²―É―¹–Ψ–Φ –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Μ―É―΅―à–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –≠―²–Α –¥–Α―²–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι. –Γ 1803 –Ω–Ψ 1857 –≥–Ψ–¥ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β.

–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≥–Β–Ι–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤, –Μ–Ψ―¹–Ψ―¹―è –Η –Ω―É―à–Ϋ–Η–Ϋ―΄. –ù–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Β–Ι. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Φ–Η―Ä–Β βÄî –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä.

–€–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β ―¹ ―Ä―΄–±–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ö–Α–Μ―΄–≥–Η―Ä―¨, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―²―É–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö―É. –ù–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η. –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Μ 117 –Κ–Ψ―Ä―é―à–Β–Κ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Κ–Ψ―Ä―é―à–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹ ―à–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―Ä―É―΅–Κ―É, –Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―Ä―΄–±―É –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –Μ―É–Ϋ–Κ–Η. –†―΄–±–Α–Κ–Η –Ε–¥―É―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –¥–Ψ–±―΄―΅―É –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Μ–Β–≤–Α ―Ä―΄–±―΄ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Α–Ζ–Α―Ä―². –ö―²–Ψ –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä―΄–±―É? –ù–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –¥–Η–Κ–Η―Ö –Μ–Β–±–Β–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ―è―²―¹―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ.

–£ 30 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –ü–Α―Ä–Α―²―É–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è. –‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Α―Ä―è―² –Ζ–Α―Ä―è–¥ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Η–Μ. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –Β―¹―²―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Μ―è –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η―¹–Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β, βÄî –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–±–≤–Α–Μ―è―²―¨―¹―è –Η –Ψ–Κ―É–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Β―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Β–Μ–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –≤―²―΄–Κ–Α–Β―²―¹―è –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ –Η–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ, –Α –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―². –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –≤―¹–Β –Κ–Α―²–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö, ―²–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β βÄî –Κ―Ä–Α–Β –Φ–Β―΅―²―΄... –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –≤―¹–Β –Κ–Α―²–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö, ―²–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β βÄî –Κ―Ä–Α–Β –Φ–Β―΅―²―΄...

04.05.201400:4404.05.2014 00:44:12

0

04.05.201400:3604.05.2014 00:36:01

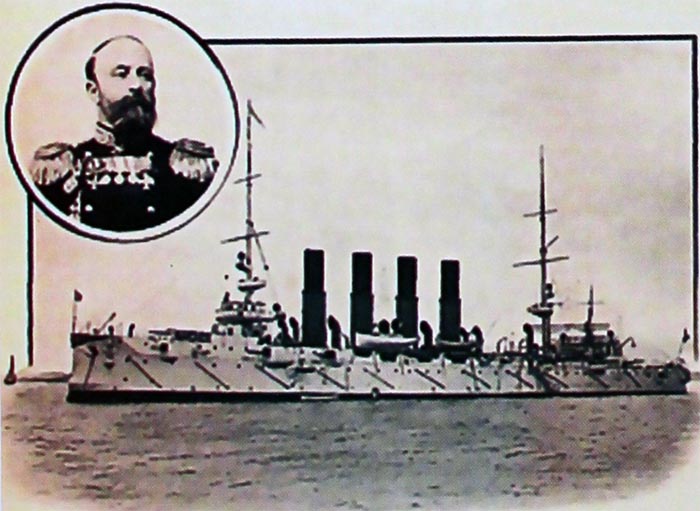

–ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –Η ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α―²―¨. –£―¹―²–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ, –Ζ–Α―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―Ö―Ä–Α–Ω―΄–≤–Α–Β―². –· –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –¥–Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –¦–Α–≤―Ä―É. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö. –™–Μ–Α–Ζ–Α ―à–Φ–Β–Μ–Η–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ψ―²–Β–Κ―à–Β–Φ –Ψ―² ―¹–Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä:

βÄî –≠―²–Α–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, –¥–Ψ –±–Β–¥―΄ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Κ–Β–Μ―¨―é –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨? –†–Α–Ζ–Ψ―Ä―è―²! –Δ―É―² –≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α –≤–Ψ―Ä–Β –Η –≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―²... –£―¹―è –¦–Α–≤―Ä–Α –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –Γ―²―è–Ϋ―É―² –Η ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É―².

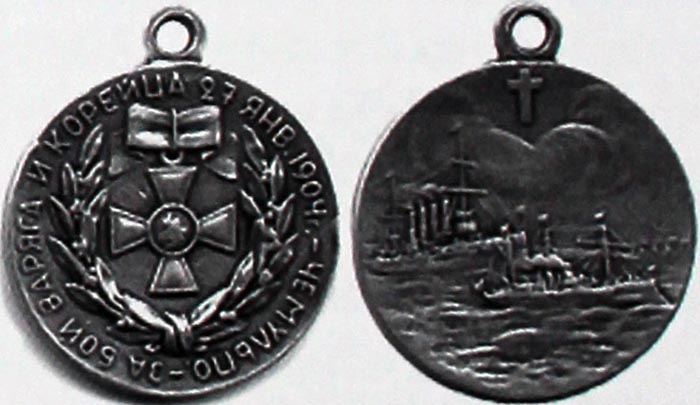

–£–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η―¹–Ω―É–≥ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Β. –û–Ϋ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ―É, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Κ―Ä―΄―à–Κ―É. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä―É–Κ–Η –Β–≥–Ψ –¥―Ä–Ψ–Ε–Α―². –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è. –Γ―É–Ϋ–¥―É–Κ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―Ö―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ... –Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Α–Φ–Η. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β!.. –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –±―Ä–Α–Μ –Η―Ö ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―à–Ϋ―è–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–Η–≤–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄. –ë–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ:

βÄî –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η. –ë–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Β... –ö―Ä–Β―¹―²–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β... –£–Η–¥–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ –Η―Ö –±―É–¥–Β―² –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Β―â–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨, –Α –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –≤ –¦–Α–≤―Ä–Β –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Ω―Ä―è―²–Α–Μ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―² βÄî –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Κ–Α. –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―¨–Β–Ι –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―ç―²–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―΄?

βÄî –ù–Β―².

βÄî –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Α―è ―΅–Β–Κ–Α–Ϋ–Κ–Α.

βÄî –ê ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―É―²–Α–Β―à―¨? –‰–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Β―¹―²―¨? –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ-―²–Ψ –Ω―É―à–Κ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η.

βÄî –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι? –½–Α―΅–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι. –ß―É–¥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–Η!.. –ê ―²―΄ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ... –Δ–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α! –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―à–Β–Μ. –ü―¨―è–Ϋ―΄–Ι, ―¹―΄–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―Ä―²–≤―΄–Ι. –· –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É―é, ―΅―²–Ψ ―Ö–Φ–Β–Μ–Β―é, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Ζ–Α–Φ–Κ–Α –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α―é―¹―¨.

βÄî –î–Α ―΅―²–Ψ –≤―΄ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Β―²–Β-―²–Ψ, ―¹–Α–Φ–Η –≤–Β–¥―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²―΄ –≤ –¦–Α–≤―Ä–Β ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η.

βÄî –ù–Β ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―¹―΄–Ϋ–Β, –Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹ –Η–Ζ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Κ–Β–Μ―¨―é ―¹–≤–Ψ―é. –‰ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Β... –€–Ψ–Β! –Δ―É―² –Η―Ö, –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ? –Δ―΄―¹―è―΅ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ ―Ü–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ζ–Α –Κ―Ä–Β―¹―² βÄî ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―²–Ψ―Ä–≥―É―é? –ê?

–· ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α –Η –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ: –Α–Μ―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Κ―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α...

–½–Α–Ω–Η―Ä–Α―è ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –≤―¹–Β –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ:

βÄî –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨... –Γ–Μ–Α–≤–Α ―²–Β, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨... –ê ―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –±―Ä–Β–Ζ–≥―É―é―². –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ βÄî –Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ψ–≤–Α–Μ. –Γ―²–Α―â–Η–Μ–Η, –Η―Ä–Ψ–¥―΄. –ù―É –¥–Α –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ... –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–Ω–Α―¹. –î–Α–≤–Α–Ι –Ω–Ψ–Β–¥–Η–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä!

–· –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –û–Ϋ –Β–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, ―¹ –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ψ–Φ. –û―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹–Ω–Η―Ä―² –≤―΄–Μ–Η–Μ –≤ –±―É―²―΄–Μ–Κ―É, ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ –≤ ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ.

–€–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –£–Η–Ε―É, ―²―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―à―¨. –ê ―è, –±―Ä–Α―² ―²―΄ –Φ–Ψ–Ι, –Μ―é–±–Μ―é –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Μ–Α–≥―É. –‰–Ζ –≤―¹–Β―Ö ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι –±–Ψ–≥–Α –Β–Β ―¹―²–Α–≤–Μ―é –≤―΄―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ. –‰ –Β―â–Β ―Ö―Ä–Β–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä―é–Φ–Ψ―΅–Κ–Η. –ß―É–¥–Ψ! –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―É–¥–Β―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β?

βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é.

βÄî –ê ―è –Ζ–Ϋ–Α―é. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ βÄî ―Ö–Φ–Β–Μ―¨. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Β βÄî ―Ö―Ä–Β–Ϋ. –Δ―Ä–Β―²―¨–Β βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β–Ϋ–Κ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β ―΅―É–¥–Β―¹ –Ϋ–Β―²―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –±―΄–Μ–Η, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –±―΄ –Η―Ö. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è?

–· –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ.

βÄî –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η... –†–Α―¹―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Ψ–±–Α―¹–Η–Μ:

βÄî –‰―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―é―¹―¨: –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –≤―¹–Β–Ι –≤–Ψ–Μ―¨–≥–Ψ―²–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Β ―¹–Β–Β―à―¨, –Α ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι, –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨, –Α ―¹―É–Φ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―², –Α –¥–Β–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä–Ψ―à, –Α –Ω–Μ–Α―²–Α ―Ä―É–±–Μ–Β–≤–Α―è. –½–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―é–Ϋ―΄–Β, –¥–Α –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –≤ ―²–Β–Α―²―Ä –Ω–Β―²―¨. –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ–Α―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η–Ϋ–Α?. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É? –£–Ψ―² ―¹―é–¥–Α –Ψ―²–Ψ–Ι–¥―É, –Ϋ–Α –¥–≤–Α ―à–Α–≥–Α –Ψ―² ―¹–≤–Β―΅–Η. ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É-―É!..¬Μ –ù―É ―΅―²–Ψ? –ü–Ψ―²―É―Ö–Μ–Α ―¹–≤–Β―΅–Α? –Δ–Ψ-―²–Ψ. –ê–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Ψ―é, –Ω–Ψ―¹―É–¥–Α –≤ –±―É―³–Β―²–Β –Ζ–Α–¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–Ε–Η―². –½–≤–Α–Μ–Η –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α –≤ ―²–Β–Α―²―Ä... –ù–Β –Ω–Ψ―à–Β–Μ. –Δ–Α–Φ –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―¹ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è–Μ, –Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ―¹―è, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –î–Β–¥ ―É –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É –≥–Ϋ―É–Μ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Β ―É–±–Η–Μ–Ψ, –Φ–Α―²―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ω–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―à–Μ–Α. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α ―²–Ψ―² ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Η―â–Β–Ι –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –ê ―è –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨? –ù–Β ―Ö–Ψ―΅―É, –Ϋ–Β –±―É–¥―É. –ï―â–Β –Ψ―²―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –¥―É―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β―²―É. –û―²–±–Η–Μ―¹―è, –Κ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ. –‰ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ―É―é―¹―¨. –ù–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ε–Η–Μ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ. –£―¹–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, ―²–≤–Ψ―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥―É. –ù–Β –Ω―Ä–Η―É―΅–Β–Ϋ.

–ü―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―é –Β–≥–Ψ:

βÄî –™―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η ―²–Β–±―è –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Η, –Ψ―²–Β―Ü –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ.

βÄî –™―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β. –ê ―è –Φ―΄―¹–Μ―é ―²–Α–Κ: –Μ―É―΅―à–Β –Ε–Η―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –¥–Α –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –±–Β–¥–Β. –ù–Α ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―é. –·―¹–Ϋ–Ψ?

βÄî –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ... –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤―¹–Β –Μ–Ψ–Ε―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―²? βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²―¨. βÄî –£―΄ –Ε–Β –Μ―é–¥―è–Φ-―²–Ψ –Α–¥ –Ψ–±–Β―â–Α–Β―²–Β –Ζ–Α –≥―Ä–Β―Ö–Η, –Α ―¹–Α–Φ–Η –≥―Ä–Β―à–Η―²–Β –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Η―²–Β―¹―¨? –ö–Α–Κ –Ε–Β ―²–Α–Κ?

βÄî –ö–Α–Κ –Ε–Β? –Δ–Α–Κ –≤–Β–¥―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –≤–Β–Κ―É ―É –≤―¹–Β―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –†―É―¹–Η –±―΄–Μ–Ψ. –ß–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α –±–Ψ―è―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ?

βÄî –ü–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Η, ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–≥ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é, βÄî –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α―é.

βÄî –ê –Φ―΄ ―΅―²–Ψ –Ε, –Α–Μ―¨ –Ϋ–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η? –ü–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Α―²–Β–Ι–Ϋ―΄–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Β―¹―²―¨! –‰ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ¬Ϊ–£–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü―Ä–Η ―Ü–Α―Ä–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –‰–Μ―¨ –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η ―Ö–Ψ―²―¨ ―¹–Α–Φ―É―é –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é ―²–Α–±–Β–Μ―¨ –Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α―Ö. –½–Ϋ–Α–Β―à―¨?

βÄî –ù–Β―².

–£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤–Β –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è.