–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

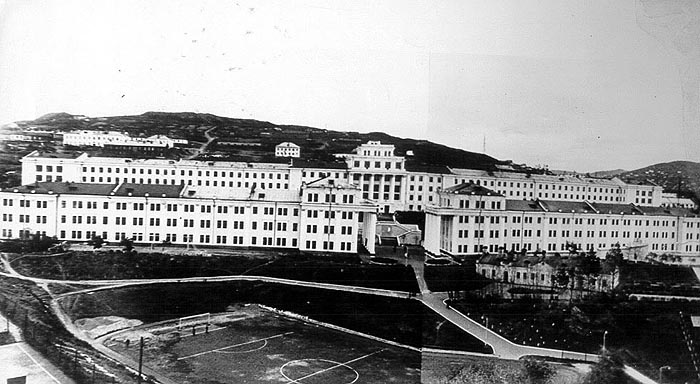

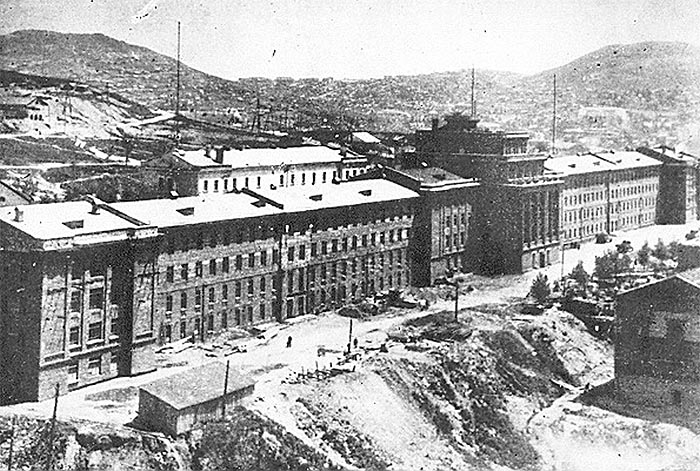

–‰–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄-–Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ―è―²–Ψ―Ä―΄

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

14.12.201400:0414.12.2014 00:04:10

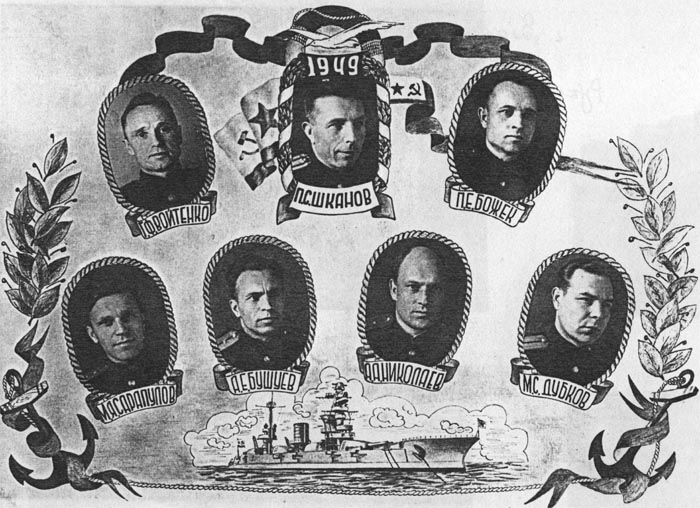

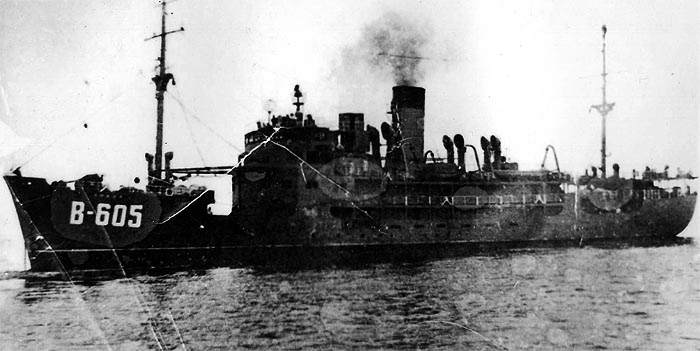

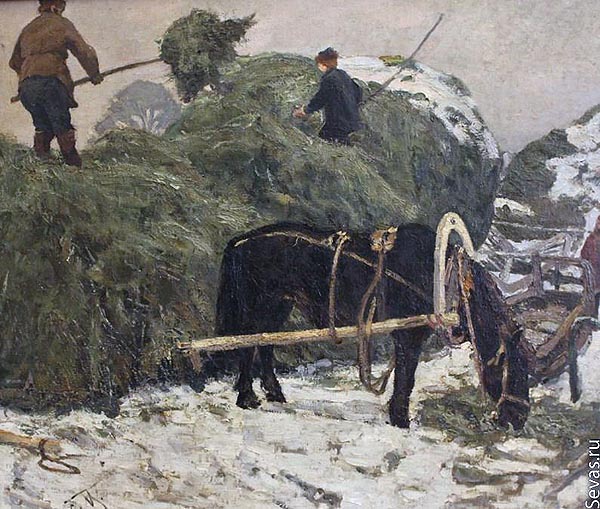

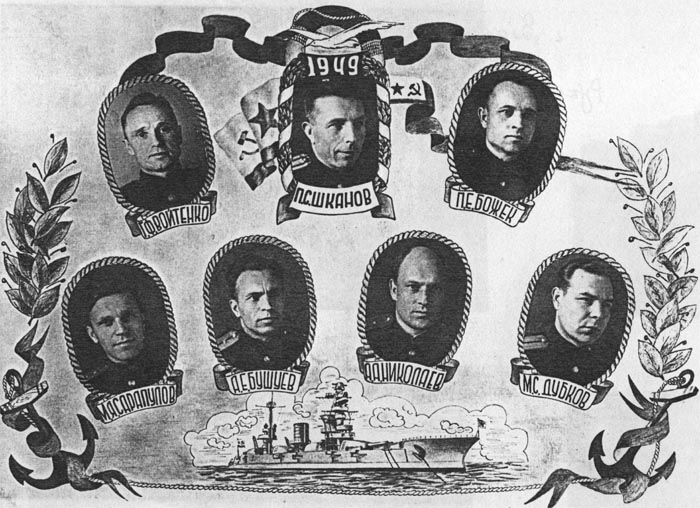

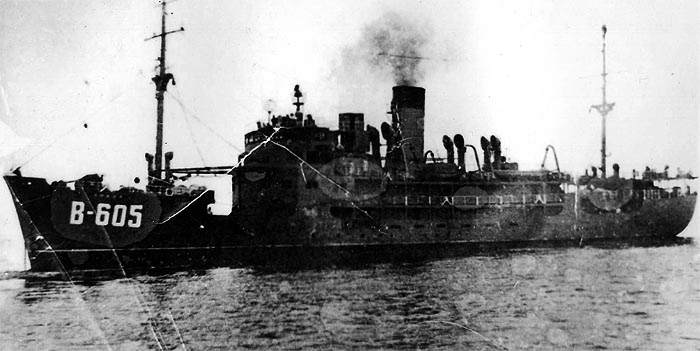

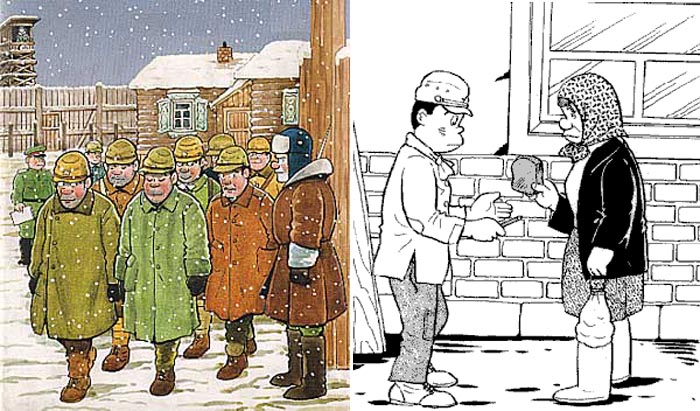

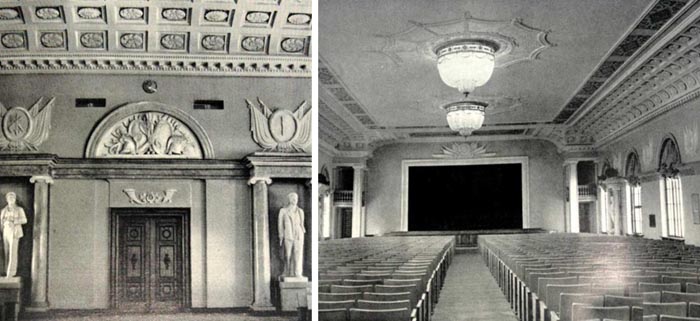

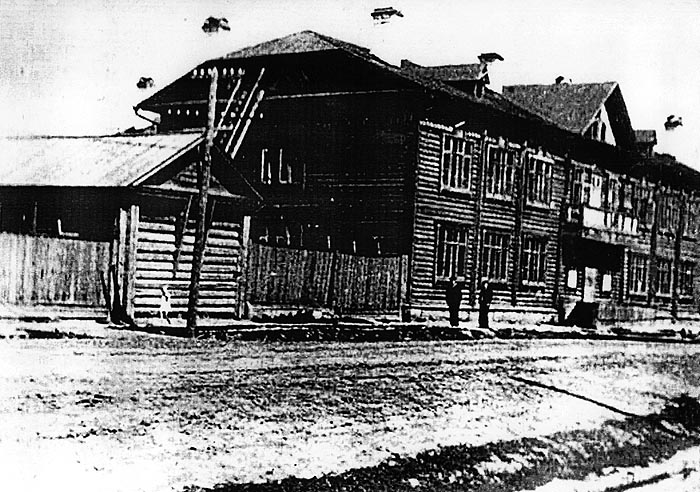

–ö―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤, –Φ―΄ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²–Η –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1905 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –≤ –Ω―É―΅–Η–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É.  –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é –Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Α―¹ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Η –Κ–Α―¹–Α―²–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ ―Ö–Η―â–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Β―Ä–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –¥–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Ψ 5 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –¥–Ψ 1 –Φ–Β―²―Ä–Α. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹―²–Α–Β–Ι –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―²–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≥–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä. –ö–Η―² –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―³–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ –≤–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―², ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―é―² –≥–Α―Ä–Ω―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É―à–Κ–Ψ–Ι –Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä―É―é―² –¥–Ψ–±―΄―΅―É –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨ –Η–Μ–Η –±–Α–Ζ―É –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Κ–Η. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ω–Α–¥–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –£–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α―¹ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η, –Ϋ–Ψ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η. –ê–≤–≥―É―¹―² –Φ–Β―¹―è―Ü –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ ―¹ 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –£―¹–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―É―΅–Β–±―΄ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β –Φ―΄ –≥―É–Μ―è–Μ–Η ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ, –±–Β–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ –Φ–Β―¹―²–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –û―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Κ–Α–Κ ―É –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ, –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –≤ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è –≤ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –û–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α―Ö –Η ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Ω–Α–¥–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ―à–Μ–Η –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –Η –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–Ϋ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η―Ö –±―É―à–Μ–Α―²–Α―Ö. –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ 1 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Η ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄. –ï―¹–Μ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―²―΄, ―²–Ψ –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Η―Ö –Ϋ–Β –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä―É–Β―à―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι –¥–Β–Μ–Ψ, –≥―É–Μ―è–Ι ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α―é―â–Η–Β ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ù–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ–Α―Ö ―É –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Α―Ö. –£ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è–Β―² ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α. –ù–Α–¥–Ψ –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Φ–Β―²―¨ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ―² –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤. –ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ι –Η –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Β–Ι. –Γ –Ω–Α―Ä–Α―à―é―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä―΄–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β. –î–Α –Η –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η.  –ü―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ 1947 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ψ–Κ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –±―Ä–Β–≤–Ϋ–Α―Ö ―à―²–Α–±–Β–Μ―è. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ–Φ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι (―Ä―é–Κ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Φ) –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η. –· –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Η–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –· –Β–Φ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ –Η –≥–¥–Β –±―΄–Μ –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –Ε–Η–≤–Β―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ζ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α―Ü–Η–Η. –û–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ζ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η. –·–Ω–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, –Β―Ö–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Α ―à–Α―Ö―²–Β. –ù–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Α―à –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –¥–Α–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Φ―΄ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Α―Ö–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ―΄. –Δ–Ψ―¹–Κ–Α –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β βÄ™ –≤–Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α. –ß–Α―¹―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α. –ê –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Η―Ö –Κ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Ϋ–Α ―à–Α―Ö―²–Α―Ö, –≤ ―²–Α–Ι–≥–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ 1948 –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Κ―¹–Β―Ä―΄-―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ë―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Η–Κ–Β, ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –°―Ä–Α –ï―Ä–Φ–Η–Μ–Η–Ϋ –Η–Ζ –Γ–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤–Α –Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Β–Μ–Α―à–Β–≤ ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –½–Η–Φ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Α. –· –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Η –Ω–Ψ-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Β–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―²―Ä–Α―²–Ψ–Ι –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤. –ù–Ψ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β ―²―Ä―É–¥–Α, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Β–Φ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―è, –Ψ–≤–Ψ―â–Β–Ι –Η ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤. –Δ―Ä―É–¥ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Η –≤–Η–¥–Η―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α. –‰–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ―É. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ―¹―É. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² 4 –Κ―É―Ä―¹–Α –î–Ζ–Β–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (?) ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α 2 –Κ―É―Ä―¹–Α –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Γ―²–Α―Ä―à–Β–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ω–Α–Μ, –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―²–Η –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Η, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –≤―¹–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―²–Β―Ü βÄ™ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ –≤ –€–Ψ–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Η–Η (?). –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄ –≤ –€–‰–î –Γ–Γ–Γ–†, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α.  –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄-–±–Ψ–Κ―¹–Β―Ä―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ ―¹–Η–Ϋ―è–Κ–Α–Φ–Η. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η–Φ–Β―²―¨ ―à―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è –Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ –≤―΄―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Η –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤―É –±–Β–Ζ –Α–Ϋ–Ψ–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹―É―â –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: ―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ι, –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É. –î–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨ –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ―΄―Ö –Ζ–Α –Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η ―É–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―². –£–Β–¥―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Η–Ζ―΄–Φ–Α–Μ–Η –Ω―É―²–Β–Φ –Ζ–Α–Ι–Φ–Α, ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ –Η –Κ–Α–Κ –™–Α–Ι–¥–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β 1991 –≥–Ψ–¥–Α. –£―Ä–Β–Φ―è –Μ–Β―²–Η―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ 1948 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ, –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Α –Η –≥–Ψ―¹―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―è―Ö: –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι, –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Μ–Ψ―²―΄ –Η ―Ä―è–¥ ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 4 –Κ―É―Ä―¹–Α (―ç―²–Ψ 4 –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –≥–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄) ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α–Φ–Η, –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Α―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –£–Θ–½–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β: "―Ö–Ψ–¥―è―² –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –≥―É―Ä―¨–±–Ψ–Ι". –≠―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―à―¨, –Μ–Η–±–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α, –Μ–Η–±–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 3-4 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ù–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―² –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –±–Β―Ä–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β, ―¹―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―² ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Φ–Κ–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.  –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Β 4 –Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Η–Ω–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –¥–Μ―è ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Ψ–≤ –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―É―΅–Β–±–Β. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α, –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η―è―Ö, ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α―Ö, –Μ–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö, –Ζ–Α―΅–Β―²–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α 4 –Κ―É―Ä―¹, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Η–Ζ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –Α–Ϋ–Κ–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Η ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –°–Ε–Ϋ―΄–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –†–Η–≥―É. –ù–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ―²―É–¥–Α. –≠―²–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–Κ–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Η - –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Η–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É. –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Β 4 –Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―à–≤–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ―²–Ψ―Ä–≥–Α, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²―É –¥–Μ―è –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –Μ–Β―²–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Β–Μ―΄―Ö –±―Ä―é–Κ, –Η―Ö –Ϋ–Ψ―¹―è―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≥–Ψ―¹―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ. –£―¹–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―è ―¹–¥–Α–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Α –≥–Ψ―¹―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö –£–€–Λ –≤–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ. –ù–Α–Φ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β , –Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö 3-4 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –¥―É–±–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ü–¦, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –≠―²–Α –ü–¦ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è ―¹–¥–Α―΅–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –û–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: "–‰–≤–Α–Ϋ, ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Α ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –ù–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Ι―¹―è, ―è ―²–Β–±–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É". –· –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―é, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―², –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―². –£―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Β―² –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α –™–Β–Μ―¨–Φ–≥–Ψ–Μ―¨―Ü–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –¥―΄–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―². –ï―¹–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―É―²–Ψ–Ϋ–Β―², ―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –ß–ü ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄–Ι―²–Η –≤ ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ψ–≥–Ϋ―è-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ω–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ü–Β–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η–Μ–Η ―²–Β –Ε–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄. –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―è –Ω–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–Ι ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, –≤–Η–¥―è –Φ–Ψ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α―à–Α ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –î–Α–Ε–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Β. –û–Ϋ–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι 5-6 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 0,5 –Φ–Β―²―Ä–Α. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―É―Ä―¹―É –Η ―¹ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é. –£–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–± ―É―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –£ –±–Α–Ζ―É –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Η ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è –ü–¦ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –£―¹–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –Θ –Ω–Η―Ä―¹–Α –ü–¦ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤―΄–Φ–Η. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Η–Ζ 3-4- ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―É―΅–Β–±–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –ù–Α –ü–¦ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Β–Κ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Η–Ι ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥, –≥–Α–Μ–Β―²―΄, ―¹–≥―É―â–Β–Ϋ–Κ―É, –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤―΄. –ü–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Μ–Ψ―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―É–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β―². –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –ü–¦ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è, ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―è –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –Γ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤ ―à―²–Α–± –Δ–û–Λ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –· –¥–Α–Μ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ù–Ψ ―è –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Α–Ϋ–Κ–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Η ―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –î–Α ―è –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α, ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―à–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Β―΅–Β―Ä―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –£–€–Λ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è "–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄", –≤―Ä―É―΅–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η –Η–¥–Β–Φ –≤ –Ζ–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―².  –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –Δ–û–£–£–€–Θ. 1949 –≥. –· –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦. –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –½–Α―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –°–Ε–Ϋ–Ψ-–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –£–Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ë–Β–Μ–Α―à–Β–≤–Α ―è –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –· –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ. –ê –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É, ―²–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ. –¦–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Β. –£―¹–Β ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –•–Α–Μ―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Ε–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ. –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―é ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Α. –ê―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤―¹–Β―Ö ―É–¥–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è. –£ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Φ–Β―à–Ψ–Κ ―¹ –Φ–Α―Ö–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Β―à–Β–≤―΄–Β –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―΄ "–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α" –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö, –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Φ–Α―Ö–Ψ―Ä–Κ–Η. –ù―É, ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Η–Ζ–±―΄―²–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Β –Κ―É―Ä–Η–Μ–Η. –€―΄ –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―è―â–Η–Κ–Α –¥–≤–Α –Φ–Α―Ö–Ψ―Ä–Κ–Η, –Α –≤–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ–Η "―¹―΄–Ω–Α–Ϋ―É–Μ–Η" –Ϋ–Α–Φ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι ―Ä―΄–±―΄ –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ―É. –†―΄–±―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±―É―Ä―²–Η–Κ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä―΄–±–Ψ–Ι ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É. –£–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ ―Ä―΄–±―É –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ―é.  –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Δ–û–£–£–€–Θ. –ù–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1949 –≥. –£ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄ ―¹ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α―à–Φ–Α–Κ–Α–Φ–Η. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ 10 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ω–Α―Ä―²–Η―é ―¹–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Α―à–Φ–Α–Κ, ―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –£–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ε–Β, –Κ―²–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –±–Α―à–Φ–Α–Κ–Η, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –±–Α―à–Φ–Α–Κ–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –î–Μ―è ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ―É, ―à―É―²–Κ–Α–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α―΅–Κ–Α–Φ. –£ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι ―¹–Φ–Β―Ö. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Α 3-4 –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –±–Β–≥–Α―²―¨ –Ζ–Α –±–Η–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Β –Ω–Ψ –¥–≤–Α –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ (–Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄). –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –¥–Ψ 1,5 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β ―¹ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨―é. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Μ –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ, ―²―É―² –Ε–Β "–Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι", –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ "–ë–Β–Μ–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Κ–Α–Ϋ–Α–Μ", –Α –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Κ―É―Ä–Η–Μ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β. –ë―΄–Μ–Α ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ι –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―², –Μ–Β―² 16, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Α–¥. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 4 –Μ–Β―². –·, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ–Α―à–Μ―è–Μ―¹―è, –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹–Κ–Α –≤―΄–Ω–Α–Μ–Α –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –Η ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Κ―É―Ä–Η―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö –Ζ–Α―²―è–Ε–Β–Κ ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–≤–Ψ―²–Α, –Η ―è ―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –ë―Ä–Α―² ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Ω–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―²–Α–±–Α–Κ―É –Η –¥―΄–Φ―É. –ù–Α―΅–Α–≤ –Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―ç―²―É –¥―É―Ä–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ―É –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ 1957 –≥–Ψ–¥, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é.  –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Ψ –û–Φ―¹–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ 7 ―²―΄―¹―è―΅ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£ –û–Φ―¹–Κ–Β ―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–Μ ―É ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Ψ―²―Ü–Α –Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –ü―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ―¨ - ―¹–Β–Μ–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β―Ä–Β―΅―¨–Β, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ë―΄–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä, –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Β―²―¨, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –±―Ä–Α―²―É –≤ ―¹–Β–Μ–Ψ –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ―É, –Η –Φ―΄ ―à–Β―¹―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―² 1903 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²―Ü–Α –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É. –€–Α―΅–Β―Ö–Α –Ε–Η–Μ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, –Η ―è –Β―Ö–Α–Μ ―²―É–¥–Α. –Γ–Β–Μ–Η –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ, –Η ―²―É―² –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –· –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Φ–Α―΅–Β―Ö–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α ―¹ –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨―è. –û–Ϋ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α―΅–Β―Ö–Β, –Η ―É–Ε–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ε–Η―²―¨ –≤ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ε–Η–Μ―¨–Β. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ―² –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Η ―²―É―² –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨―è. –· ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ –Φ–Α―΅–Β―Ö–Β, –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η –Ω―É―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ë―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±―΄ –Η –Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–≤–Α ―¹―΄–Ϋ–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η, –Α ―è –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η ―¹ –Ψ―²―΅–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –ù–Α–¥―Ä―É–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é –Ψ–± –Ψ―²―Ü–Β. –û―²–Ω―É―¹–Κ ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ ―É –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Ψ―²―Ü―É, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –¥–≤–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Ψ―²―Ü–Α –Η –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Β―¹―²―Ä―É –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―É –≤―¹–Β―Ö ―è –±―΄–Μ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Φ. –≠―²–Ψ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―΄, –Γ–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄, –ö–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄, –ö–Η―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–≤―΄, –ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.12.201400:0414.12.2014 00:04:10

0

13.12.201400:0313.12.2014 00:03:22

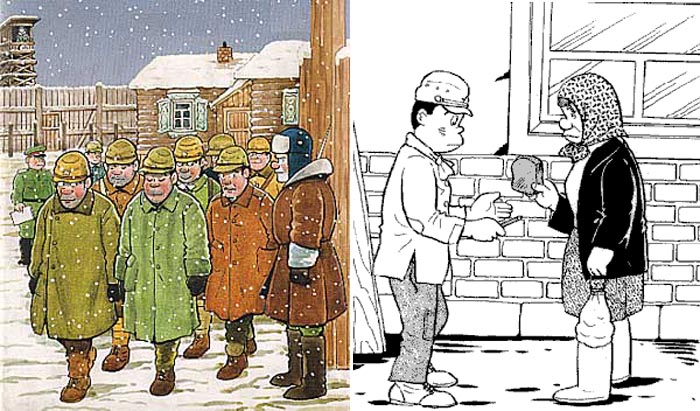

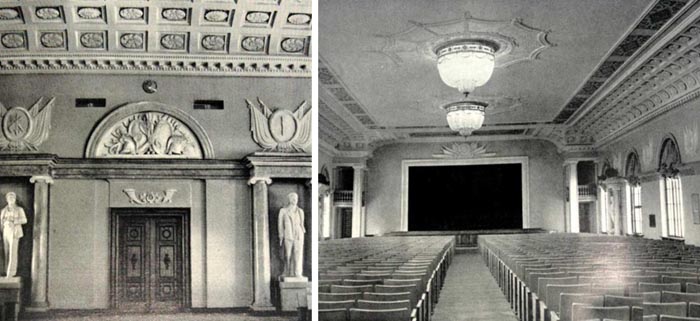

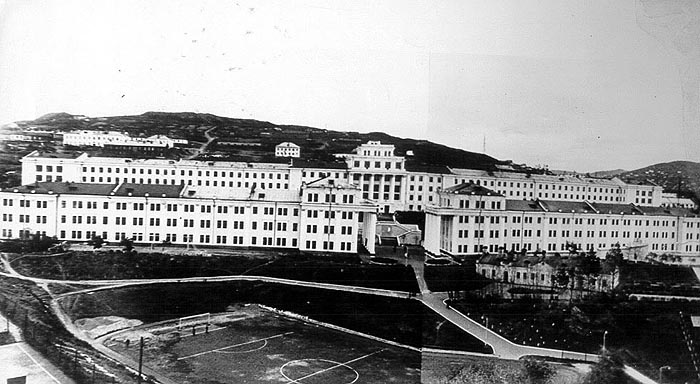

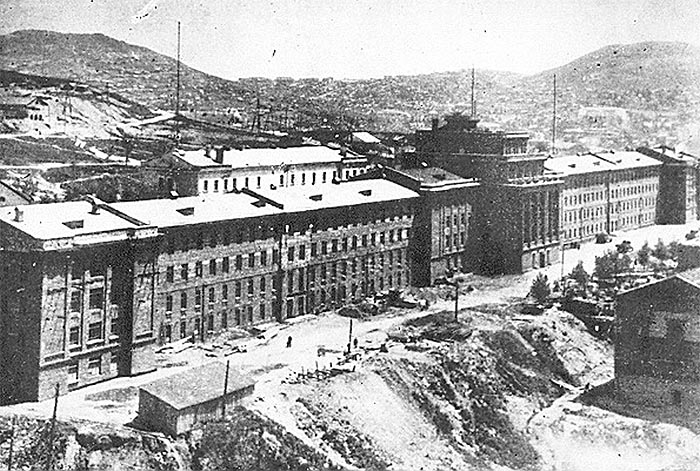

–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β ―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –£–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―²–Η–Ω–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –î–Η–Φ–Α –ë–Β–Μ―΄―Ö –Η –£–Η―²―è –¦–Ψ―¹–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É–Φ–Α –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Β. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±–Α ―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―ç―²–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Κ―É–¥–Α –≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η –≤ –ù–‰–‰ –£–€–Λ. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –ü―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –Η–¥–Β–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ –≤ –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―².–¥. –Γ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η.  1-–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1945 –≥. –£―Ä–Β–Φ―è –Μ–Β―²–Β–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –ö―É–¥–Α –Β―Ö–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β? –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –û–Φ―¹–Κ –Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É –ê.–™.–ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ϋ, –ü.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –î.–ê.–Γ–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Λ.–™.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –Η –Η―Ö –¥–Β―²―è–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β –Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –®–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η. –Θ ―¹–Η–±–Η―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥―É―à–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β, "–Ϋ–Α―Ä–Α―¹–Ω–Α―à–Κ―É". –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É―², –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―à―¨―¹―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –±―É–¥―É―² –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –£ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ-―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―ç―²–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α ―¹–Η–±–Η―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―΅–Β―²–Κ–Ψ, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –≤―΄―Ä―É―΅–Α―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –¦–Β–Ϋ―²―è–Β–≤ –Η –Ϋ–Β―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―². –‰―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η―Ä–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ψ―²―â–Β–Ω–Β–Ϋ―Ü–Β–≤. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ. –ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –¥–≤―É–Μ–Η―΅–Η―è, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Γ―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η–Μ–Η. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ ―è ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Α. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Ι –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ –Ψ–±–Η–¥―΄, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―΅―²–Ψ–± –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―² ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ. –£ –Μ―é–±–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ι―²–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –≠―²–Ψ –°―Ä–Α –ï―Ä–Φ–Η–Μ–Η–Ϋ, –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η–Ι –ö–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ, –î–Η–Φ–Α –ë–Β–Μ―΄―Ö, –™–Μ–Β–± –ß–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ë–Β–Μ–Α―à–Β–≤ –£–Η―²―è –¥–Ψ―Ä–Ψ―¹ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–û–Λ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –Θ―΅–Β–Ϋ―¨―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨. –ü―Ä–Η –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α. –£―¹–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≤ –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β―² 15 –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α 2 –Κ―É―Ä―¹–Β. –€―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η–Μ―É. –ù–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Ψ–Ι–¥–Β–Φ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –¥–Ψ ―³–Η–Ϋ–Η―à–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Κ―¹, ―à―²–Α–Ϋ–≥–Α, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Η–Κ–Α. –½–Α―΅–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―΅–Β―²–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ―¹―É –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –ù–Ψ–≤―΄–Ι –™–Ψ–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ ―¹–Η–Ϋ―è–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–±–Η―²―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α 2 –Κ―É―Ä―¹–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ ―³–Η–Ζ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Φ―΄ ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―΅–Β―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥―²―è–≥–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Α–¥–Η–Ϋ–Β. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―É―Ö―à–Η–Ι –Ω–Α–Μ–Β―Ü, –Η ―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Φ. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α –Ω–Ψ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –î–Η–Φ―É –ë–Β–Μ―΄―Ö ―¹–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅–Β―² –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ―ç―²–Ψ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–Κ–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É ―¹–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: "–î–Η–Φ–Α –ë–Β–Μ―΄―Ö, ―è –≤–Β–¥―¨ –Ζ–Ϋ–Α―é –ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Α–Φ –¥–≤–Ψ–Η–Φ, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ζ–Α―΅–Β―² –Ω–Β―Ä–Β―¹–¥–Α―²―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β". –≠―²–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –±―΄–Μ –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω–Α–Ϋ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤ ―É―΅–Β–±–Β –±―΄–Μ–Α ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Α―è: –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Ζ–Α―΅–Β―²―΄, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö. –Γ–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―² –Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤―΄ –Ω–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ―É. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –¥–Μ―è –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ ―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―à–Ω–Α―Ä–≥–Α–Μ–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄, –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –ë–Η–Φ–Α–Ϋ –Η ―Ä―è–¥ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –ö―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ―² –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥, –Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –ë―΄–Μ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ―²–±–Η–Μ –Ψ―Ö–Ψ―²―É –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–≤–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α. –ü–Η―¹–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Η. –û–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―à―É―²–Η―²―¨, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―² –Η ―².–¥. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―²―¹―è ―¹–Ψ ―à–Ω–Α―Ä–≥–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ―² –±―É–¥–Β―² –Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –†–Α–Ζ–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Φ―΄ –Β―â–Β –≤–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―¹―É―²―¨ –¥–Β–Μ–Α, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Φ–Η–Φ–Ψ, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ "―à–Ω–Ψ―Ä―É", ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―É―é –≤ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ―É. –™–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Α ―ç―²–Α –±―΄–Μ–Α ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―è―²―¨, –Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 50 ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û–Ϋ –Β–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, ―Ö–Ψ―²―è ―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –£–Ψ―² –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –Ϋ–Α―É–Κ–Α –Ϋ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β. –û–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä―É–≥–Α–Μ, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Η –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ.  –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² 2-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Δ–û–£–£–€–Θ –Η–Φ. –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ 1947 –≥. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η ―É―΅–Β–±―É –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê.–ù.–ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤–Α –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ö.–ï.–£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941-1945 –≥–≥. –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –û–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –±―É–¥―É―΅–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Μ–Η―Ü–Α ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –· –≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–Α–Φ –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ü–¦ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Η –Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –ù–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è 2 –Κ―É―Ä―¹ ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α–Φ, ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Η –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –½–Α―²–Β–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Μ–Β―²–Ψ –Φ―΄ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –ö–Ψ―Ä–Β―é. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ 1947 –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Η–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ. –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄. –ù–Η–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Η –Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―è―Ö. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1947 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 200 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ "–Δ–Ψ–±–Ψ–Μ". –û–Ϋ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –Π–Β–Μ―¨―é –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –≤ –±–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ.  –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Γ–Γ–Γ–† ―¹―²–Α–≤–Η―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Α–Κ―²–Ψ–Φ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²―É–Μ―è―Ü–Η–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Φ―΄ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Ψ–±―É―¹–Α. –≠―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β―Ä–Α. –Γ―É―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Β–Ζ–¥ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―à–Η―Ä–Ψ―²―É –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1947 –≥–Ψ–¥–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ "–Δ–Ψ–±–Ψ–Μ" –Ψ―²–Ψ―à–Β–Μ –Ψ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –ù–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η, –≥–¥–Β –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Α–Φ. –ù–Α―É–Κ–Α ―ç―²–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Β―²–Ψ–¥―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≠–£–€. –≠―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ 1990-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≠–£–€, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –û –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α―Ö ―ç―²–Η―Ö –ü–≠–£–€ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―² –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η. –û–Ϋ–Η –Η–Φ–Β―é―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η. –€–Β―²–Β–Ψ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –±―΄–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è ―²–Β–Ω–Μ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Η –±–Β–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –¥–Ϋ–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 30 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Π–Β–Μ―¨―¹–Η―é. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Η –Φ–Ψ―Ä―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β βÄ™ –¥–Ψ 28 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Π–Β–Μ―¨―¹–Η―é. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Η―²―¨. –ß―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Κ―Ä–Α―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ 3 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –®–Μ–Α–Ϋ–≥–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η―è―Ö –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥―É―à. –†–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è –¥―É―Ö–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―è–Μ–Η –Η―Ö –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄, –Α –¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β―Ä–Α. –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α 3 –¥–Β–Ϋ―¨. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ―΄ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α–Ϋ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Φ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Φ―΄ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤, –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –£ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Φ―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥ βÄ™ 12-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α.  –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ζ–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 500 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –¥–Α–Μ–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –î–Ψ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 5-6- ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥–Α. –£ –¥―΄–Φ–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±–Α–Ζ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–®–ê, –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Φ―΄ –Η―Ö –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η. –ù–Α―à ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ. –†–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Η ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Μ–Η―¹―²–Α–Μ–Η. –Δ―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η 7-8- ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤. –û–Ϋ–Η ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ö–≤–Α―²–Κ–Β –Η ―¹–Φ–Β–Κ–Α–Μ–Κ–Β. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –ù–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, –Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Η–¥–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨ ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²–Α, –Ψ–¥–Β―²–Α―è –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –û–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Ϋ–Α―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―É–Ε–Α–Ι–Κ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: "–ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α, –≤–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ ―É –≤–Α―¹ –≤ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Β". –≠―²–Ψ ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ. –Γ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Η―Ö–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α. –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―², –Η –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–¥–Η–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι, ―¹―É–±―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é (―Ü–≤–Β―²―΄, –Κ―É―¹―²–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è) –Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι. –ù–Β–±–Ψ―¹–Κ―Ä–Β–±–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–≤, –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –£ –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Α–Ε–Η –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―² –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ζ–Α―à–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ "–≥–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η" –¥–Μ―è –Ω―Ä–Β―¹―¹―΄. –½–Α–Μ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥–Β ―Ü–Η―Ä–Κ–Α, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―É―à–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö –Ψ―² –Ω–Ψ―²–Α, –Α –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Α―Ö–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―à–Μ–Ψ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ. –£ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β-–Μ–Ψ–Ε–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι. –½–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Ζ–Α–Μ―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ζ–Α–Μ―É ―²―É―² –Ε–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ–Η. –ë―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α–Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1905 –≥–Ψ–¥–Α. –ë―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―Ä–Η―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Β―² –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨, –≥–¥–Β –Μ–Β―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –Ψ ―¹–¥–Α―΅–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –Κ–Μ―é―΅–Β–Ι –Ψ―² –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä–Α. –£―¹–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.  –ü―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ. –€―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É―à–Α–Μ–Η, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è. –•–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ―¹–Κ―É –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –£–Β–¥―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–Ε–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –Δ–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α―²―²–Α―à–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ―é–¥–Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Μ–Η –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Β–¥–Α–Μ–Η. –û–¥–Β―²―΄ –≤―¹–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η (–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹–Κ–Η). –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –¥–Ψ –ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ―É―Ä―²–Κ–Α―Ö –±–Β–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α ―¹ –¥–≤―É–Φ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ε–¥–Α–Μ ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Η –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄. –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –‰–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Η–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β–Φ –≤ –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Β. –€–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ –£.–®–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ 5 –Μ–Β―² –ö–Ψ–Μ―΄–Φ―΄ –Ζ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –Ϋ–Β―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Β–Μ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ―² –≤―¹―è –Β–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –€―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ω–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―². –û–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–¥―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ "–Δ–Ψ–±–Ψ–Μ" –±―΄–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Η –≤ –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β―è. –£–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η ―¹ ―É–≥–Μ―è –Ϋ–Α –Ε–Η–¥–Κ–Ψ–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ.  –î–Α, ―è –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ 10, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―è, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α–Φ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨―é. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄―Ö ―è–Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –€―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹. –û–Ϋ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Η ―²―É―² –Ε–Β –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Κ–Η –Δ–Ψ–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α. –û–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. –£ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ–Α–Φ–Η, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –€―΄ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ê–¥―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η –Φ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –ü―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―ç―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―³–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Κ ―΅–Β–Φ―É. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥―è –Η―²–Ψ–≥ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ, –≥–¥–Β –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α―Ö, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Μ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –· –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ –Φ–Η–Μ–Η―²–Α―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–±–Ψ–Μ–≤–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –£–Β–¥―¨ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ―É―Ä–Α–Β–≤-―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Μ–Β–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ―΄–±–Μ–Β–Φ―΄–Φ. –î–Α–Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―É –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄-―³–Α–Ϋ–Α―²–Η–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ–Η―Ä–Η, ―².–Β. –≤―¹–Ω–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ –Ε–Η–≤–Ψ―² –Η ―²―É―² –Ε–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η. –£ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ―² –Ψ–±―΄―΅–Α–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Α –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β. –·–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―΅―²―É―² –Ϋ–Α―à―É ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É. –¦―é–±―è―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―é―² –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η, ―΅–Η―²–Α―é―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Η –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η. –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―É―é –ö–Α―²―é―à―É –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Β–Μ–Η, –Η–¥―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ù–Α―à–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –ë―É–¥―É―΅–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―è―Ä―¹–Κ –≤ –ê–±–Α–Κ–Α–Ϋ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –≥–¥–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α, –≤–Η–¥–Β–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅–Η―²–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –· –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²―Ä―É–¥–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι.  –€–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²–Κ–Ψ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –Ζ–Α-–Ζ–Α –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α–¥ –Η―Ö –±―΄―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 1917 –≥–Ψ–¥–Α. –‰–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Η ―Ä―è–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –¥–≤―É―Ö –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –½–≤–Ψ―Ä―΄–Κ–Η–Ϋ–Α, –Γ–Η–Κ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Γ–®–ê. –£―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Α "–Ψ―²―΅–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨" –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –‰–Ζ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –Φ―΄ ―²–Β–Φ –Ε–Β –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É. –ü―É―²―¨ –Ϋ–Α―à –Μ–Β–Ε–Α–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ –Ϋ–Α ―é–≥. –€―΄ –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Η –≤―¹–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η: –™–Β–Ϋ–Ζ–Α–Ϋ, –Γ–Β–Ι―¹–Η–Ϋ, –†–Α―¹―¹–Η–Ϋ, –°–Κ–Η. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ―É–Κ–Μ–Α–¥ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, ―Ö–Ψ―²―è ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ ―É–Ε–Β –Η―Ö –≤–Ψ–Ε–¥―¨ –ö–Η–Φ –‰―Ä –Γ–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α–Φ. –£–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η. –ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –Η ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ–Η. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―à–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Η–¥―²–Η –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―à–Α–≥–Α―Ö –Ψ―² –Φ―É–Ε–Α. –™―É–Μ―è―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –™–Β–Ϋ–Ζ–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―²―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η, –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é "―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―É―é" ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ε–Η–Μ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β ―¹ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ 20 –Κ–≤. ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä–Φ–Α–≥–Β, –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Α―¹―¹–Ψ―Ä―²–Η–Φ–Β–Ϋ―². –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, 10 –Η–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ. 2 –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η –≤–Ψ–¥–Κ–Η, 5-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Ψ–≥―É―Ä―Ü―΄, 10 –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Β–Ι –Η 15 ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Β–Ι –Η ―².–¥. –ü―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ―è―² –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η. –£–Η―¹–Η―² –Ω–Μ–Α–Κ–Α―², –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η: "–†―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄! –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α―²―¨. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –≤―¹–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η". –· –Ψ–± –Ψ―à–Η–±–Κ–Α―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ―² ―¹–Φ–Β―Ö–Α –Η―Ö –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ. –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β―¹–Ψ–≤ –Η–Ζ ―Ä―΄–±―΄ –Μ―É―΅―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²―¨. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è ―²–Α–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β―Ä―¹–Η–Κ–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Η –≤–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Κ. –£ –™–Β–Ϋ–Ζ–Α–Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–Κ –Η–Ζ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Η―Ö –¥–Β―²–Η. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹―è―â–Η–Φ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–Ε–Η―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

13.12.201400:0313.12.2014 00:03:22

0

12.12.201400:1912.12.2014 00:19:02