01 –Љ–∞—А—В–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–є –і–µ–љ—М –≤ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–ЊвАУ–ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 200-–ї–µ—В–Є—О –њ–Њ–±–µ–і—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞.

–≠—В–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Ь–∞–ї—М—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–µ –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –≥–і–µ –≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Њ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П –±—Л–ї–Є –≤—А—Г—З–µ–љ—Л –љ–∞–≥—А–∞–і—Л вАУ –Ъ—А–µ—Б—В ¬Ђ–Ч–∞ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥–Њ–і–∞¬ї.

–Я–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є –њ–Њ—Н—В—Л, —Г—З–µ–љ—Л–µ, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Ж—Л –Є –Ї–∞–і–µ—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л

–Я–µ—В—А—П–Ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ - 11 –Ї–ї–∞—Б—Б –Є

–Ш–ї—О—И–Є–љ–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Є—П вАУ 10 –Ї–ї–∞—Б—Б. –Ь—Л –≥–Њ—А–і–Є–Љ—Б—П –≤–∞–Љ–Є, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л!

–Т –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ

3 –Љ–∞—А—В–∞ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 5 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Ш.–С.–Ъ—А—П–ґ–µ–≤, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А –Э.–Р.–Ъ—Г–Ј—М–Љ–µ–љ–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –†–Р–Э.

–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 30 000 —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —В—А–µ—Е –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤ –Љ–Є—А–µ.

–Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б —Г —А–µ–±—П—В –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤—Л–Љ–µ—А—И–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —Б —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ —Б–Ї–µ–ї–µ—В–Њ–Љ –Љ–∞–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–Є—А–µ –Љ—Г–Љ–Є–µ–є –Љ–∞–Љ–Њ–љ—В–∞ —Б –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –Љ—П–≥–Ї–Є—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≤–µ—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ—В–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 20-55 —В—Л—Б. –ї–µ—В.

–Я–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П —А–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ—В–Є—Ж, –Ј–Љ–µ–є, –Љ–Њ–ї–ї—О—Б–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—А–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е.

–Ф–Є–Њ—А–∞–Љ—Л, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –≤ –Є—Е –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П...

–њ–Є–љ–≥–≤–Є–љ–Њ–≤...

–±–µ–ї—Л—Е...

–Є –±—Г—А—Л—Е –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–є...

—Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ—П —П—А–Ї–Є–Љ –Є –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ.

–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П

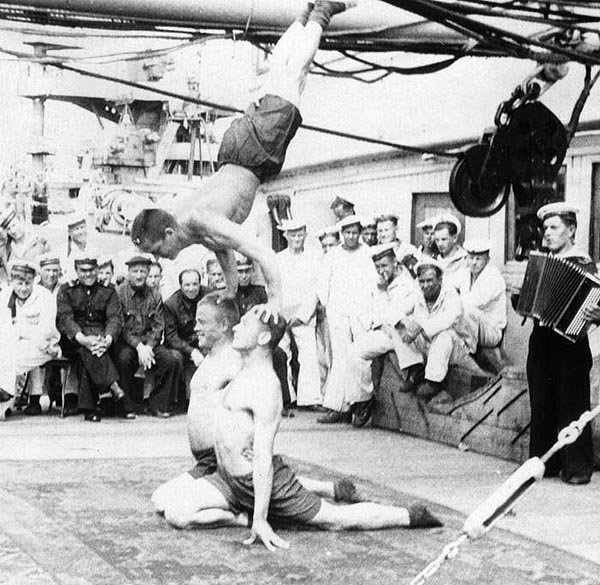

3 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞ —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –±–Њ–є—Ж–Њ–≤.

–Ф–ї—П –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ 1-3 –Ї—Г—А—Б–Њ–≤ –µ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–≠–њ–Њ—Е–∞¬ї.

–Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ 20 –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —З–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –Њ–і–µ–ґ–і—Л, —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –†–∞–±–Њ—З–µ-–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є, –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є –∞—А–Љ–Є–є —Б—В—А–∞–љ-—Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –љ–∞—И–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л,

–њ—А–Њ—А—Л–≤ –Є —Б–љ—П—В–Є–µ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞,

¬Ђ–љ–µ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є¬ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Т —Е–Њ–і–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є,

–ї–Є—З–љ–Њ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е, —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В,

–≤–Ј—П—В—М –≤ —А—Г–Ї–Є –±—Л–≤—И–µ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ

–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л.

–Ґ–µ–∞—В—А-—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ¬ї

–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 2 –Ї—Г—А—Б–∞ —Б –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Х.–Т.–§–Є–ї—П–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є —В–µ–∞—В—А-—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ¬ї, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г ¬Ђ–Р–ї—Л–µ –њ–∞—А—Г—Б–∞¬ї.

–Р—Б—Б–Њ–ї—М –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –ґ–і–∞–ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б –∞–ї—Л–Љ–Є –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–∞. –Ь–µ—З—В–∞ –µ–µ —Б–±—Л–ї–∞—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –У—А–µ—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–і–µ–ї–∞–ї —З—Г–і–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Ґ–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л –Є –Њ–±—А–µ—Б—В–Є –≤–µ—А—Г –≤ –ї—Г—З—И–µ–µ.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А–Є—В—М –≤ –І—Г–і–Њ, –љ–Њ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —З—Г–і–µ—Б–∞, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї—И–µ–±—Б—В–≤–∞.

–Т –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–µ ¬Ђ–ѓ–ї–Ї–∞–ї–∞¬ї

–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 7 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А 3 –Ї—Г—А—Б–∞ –Р.–Т.–°–Є–≤–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї ¬Ђ–ѓ–ї–Ї–∞–ї–∞¬ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–Њ—Б—С–ї–Ї–µ –Ш–ї—М–Є—З—С–≤–Њ, –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г—Е –Њ–Ј—С—А –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –°–Є–Љ–∞–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ (–Ъ–∞—Г–Ї—П—А–≤–Є) –Є –Ф–ї–Є–љ–љ–Њ–µ (–Я–Є—В–Ї–∞—П—А–≤–Є).

–Ч–і–µ—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ—В—А–Њ–љ—Г—В–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞, –Њ–Ј—С—А–∞ –ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–Ј–Њ-–Ї–∞–Љ–Њ–≤—Л–є —А–µ–ї—М–µ—Д, —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –њ–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—О –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–є –Љ–Є—А –Є –Љ–Є—А –њ—В–Є—Ж.

–Т —Е–Њ–і–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–∞ –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї—П–≤—И–Є—Е.

–Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru