–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

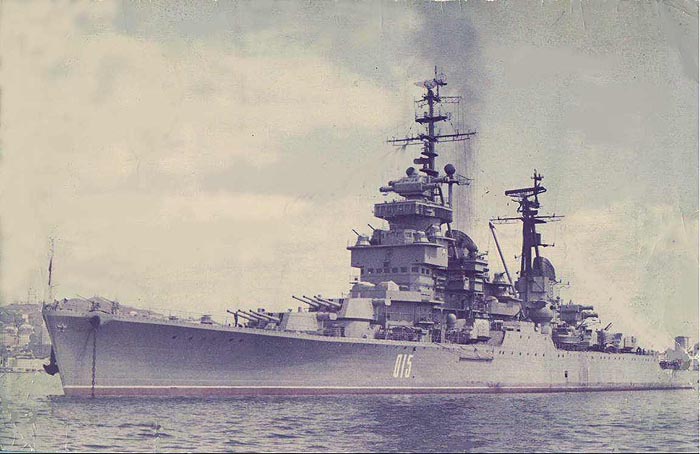

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ –û–ü–ö

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

08.04.201400:3608.04.2014 00:36:07

–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Κ–Α―΅–Κ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –¥–Ψ–Κ–Α. –î–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Ψ ―É–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è (–Ψ–±–Β―¹―à―É–Φ–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η–Η) –Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –±―΄–Μ –±―΄ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ.

–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η–Ζ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Β –≤―΄―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ. –£ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Β –≤–Ζ–¥―É–Φ–Α–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ "–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ". –ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤! –ü–Ψ–Ϋ―è–Μ?¬Μ.

–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Ι, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –ë―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄ –Β–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ï–Ι –Ε–Β, –±–Β–¥–Ϋ―è–≥–Β, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è, –Α –Ϋ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –ù–Ψ... –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É –Ϋ–Α―¹ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―è –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–Φ ―â–Β–Μ–Κ–Α–Ϋ―¨―è –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –≤ ―É–≥–Ψ–¥―É ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―É ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α (–Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É ¬Ϊ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ) –±―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β–¥–Ψ. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –Η ―è –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É (–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É βÄî –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É ―¹–Φ–Α–Μ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Η―΅–Α–Μ). ¬Ϊ–™–Ϋ―É―¹–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η―à–Κ–Η¬Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Α–≤–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –≤―¹―ë –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹–Μ―É–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ε –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ (–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–±–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β βÄî ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ!) –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ.

–ù–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α―è―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―è –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―¹―΄―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ψ–±–Β–¥–Α–≤ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α –Κ –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤―²–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α (–¥–Α –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η –≤ ―²–Β?) ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α–≤―à–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É.

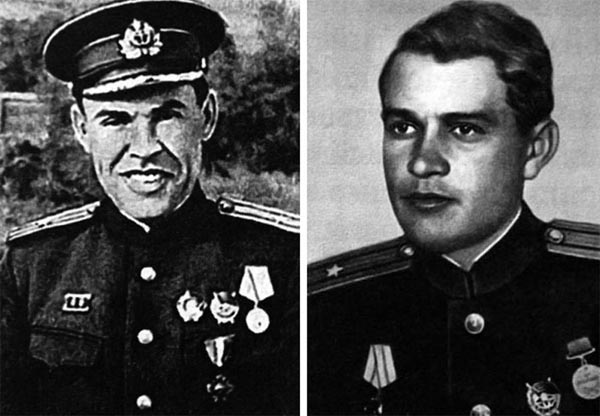

–ë―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê. –‰. –Λ–Β–¥―é–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –ù―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι.). –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –Λ–Η–≥―É―Ä–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö. –ù–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Φ―΄ βÄî ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α ―Ü–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ –Λ–Β–¥―é–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É¬Μ. –≠―²–Ψ―² –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è–Μ –Η ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –û―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –≤ 1964 –≥–Ψ–¥―É.

–Δ–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Ζ–Α –Ϋ–Α―É–Κ―É. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –©–Α–¥―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ψ–Ϋ –Φ―è–≥–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ ―ç―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Η–¥.

–‰―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²¬Μ –Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Α–Φ. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Φ–Ψ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Α–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –· –±―΄–Μ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α–¥: –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―¹―²–Η–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Β–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η: –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –±―É–¥–Β–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –Θ―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –‰―²–Α–Κ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-1 (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α) –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ (–Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α), ―è –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ.

–ü–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε ¬Ϊ―¹–Η–Ϋ–Η―Ö¬Μ –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄ (–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²) –Ω–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ ―¹–Β–±―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –±–Μ–Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α.

–½–Α –≤―΄―É―΅–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –Δ―É―² ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Η –Ζ–Α ―¹–Β–±―è ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―É –Κ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Ζ–Α–Μ–Ω–Α, –Φ―΄―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―É.

–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –±―΄–Μ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η ¬Ϊ―¹–Η–Ϋ–Η―Ö¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―É ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–ü–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―è –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 10 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (―¹ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–¥―É―²―΄–Φ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ψ–Φ) –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è. –†–Α―¹―΅–Β―²―΄ ―¹–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η ―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α―Ö –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Η, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–≤ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ, –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä ―²―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ¬Ϊ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –±–Α–Ζ―É –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ βÄî –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η ―¹ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―², –≤―¹–Β –Η―Ö ―²―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –±―΄ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–û–±―ä–Β–Κ―²¬Μ –±―΄–Μ –±―΄ ―¹―²–Β―Ä―² ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ψ–Ι. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ ―É―¹–Ω–Β―Ö―É. –Θ–≤―΄! –Δ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤.

–£–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨, ―à–Β–Ω–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Α―¹―² ―Ö–Ψ–¥ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―è –Ω―Ä–Η–≤–Η–Ϋ―΅―É –Κ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Β―â–Β –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β.

–ö –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄-–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –®–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä―É―é―² –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ... –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ¬Ϊ–Β―â–Β –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨¬Μ, ―¹–Η–Μ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ. –ê –Ε–Α–Μ―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä―â–Η–≤ ―¹ ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β¬Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Η ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄-―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ϋ―΄–≤–Α–Μ, ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–≤, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η.

–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨, –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ù.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É (–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Η ¬Ϊ–ë.–Γ.¬Μ) –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤. –ü―΄―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η –¥―É–Φ–Α―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –ë.–Γ., –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–± –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ, –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–≥–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ, –±–Β–Ζ –Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –≤―Ä–Α―¹―²–Η –≤ –±―É–¥―É―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –¥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–Ζ―É–±―Ä–Η―²―¨ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–≤–Μ–Β–Ζ―²―¨¬Μ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―¹ ―΅–Β–Φ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –£–€–Λ. –Γ–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ―è–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.

–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ –ë.–Γ. –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Μ–Η―à–Β–Ϋ. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Α –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ . –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Α –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ .

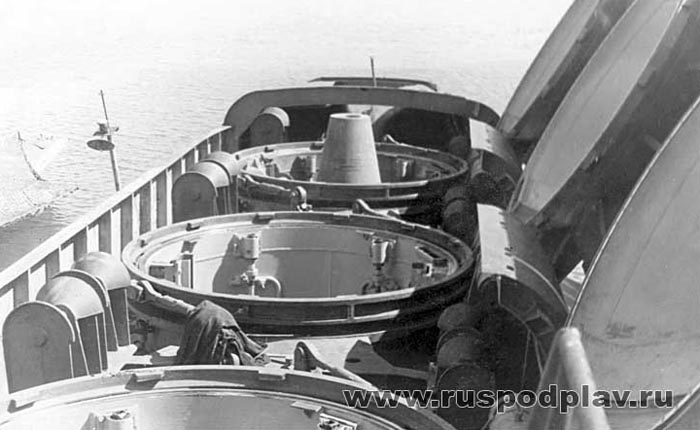

–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Ι. –ü–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ε–Β –≤ ¬Ϊ–≥―É―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―¹―É–¥–Α–Φ–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ. –½–Α–¥–Α―΅–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è. –û–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ ―è –¥―É–Φ–Α–Μ –≤ ―Ä―É–±–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±―É―Ö―² –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≥–¥–Β ¬Ϊ–ö-126¬Μ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η. –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―ç―²–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –≤―΄–Ζ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Β–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ.

–ù–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Α ―É –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–û―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Ψ―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―â–Η–Φ―¹―è –Κ ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ―É. –¦–Η―Ö–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―è –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è βÄî –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―à―²–Α–±–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

–û―â―É―â–Α―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≥, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Η–±―Ä–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, ―è –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É –®―²–Α–±–Α. –ü―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Η ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―è –Ψ―΅―É―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α. –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–≤–Η–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β¬Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –†–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–¥ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Η ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ ―¹–≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ, –Α ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –®―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α.

–½–Α―²–Β–Φ ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ-–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Η–Φ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ. –†–Β–±―è―²–Α ―ç―²–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η, –Α –Κ–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –î–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ ―è –Η–Φ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹ ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Β―â–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Η ―è, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Α –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.

–†–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Κ–Α―Ä―²―É-–Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―²–Β–Κ―¹―² –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α―à―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Κ–Β –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –û–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é, –±–Α–Ϋ–Κ―É –·–Φ–Α―²–Ψ, –≥–¥–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ .  –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –±―Ä–Ψ–≤–Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―è–≥–Κ―É―é ―É–Μ―΄–±–Κ―É, ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –±–Α–Ϋ–Κ–Η –·–Φ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –ù–Α–Μ–Η―Ü–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ, –Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! . –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è (―¹ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Δ―΄ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨?¬Μ) –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―à–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ-―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ–Δ–£–ï–†–•–î–ê–°¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β-–Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. ¬Ϊ–Δ–Β–±–Β –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –©–Β–Μ–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!¬Μ –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –±―Ä–Ψ–≤–Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―è–≥–Κ―É―é ―É–Μ―΄–±–Κ―É, ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –±–Α–Ϋ–Κ–Η –·–Φ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –ù–Α–Μ–Η―Ü–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ, –Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! . –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è (―¹ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Δ―΄ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨?¬Μ) –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―à–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ-―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ–Δ–£–ï–†–•–î–ê–°¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β-–Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. ¬Ϊ–Δ–Β–±–Β –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –©–Β–Μ–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤. - –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤. - –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

08.04.201400:3608.04.2014 00:36:07

0

07.04.201401:3907.04.2014 01:39:27

–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Η ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ψ―²–≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Η–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–ê.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –Γ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é ―à―²–Α–±–Α –¦–Β–Ϋ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –€-90, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―É―é –±–Α―Ä–Ε―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α.

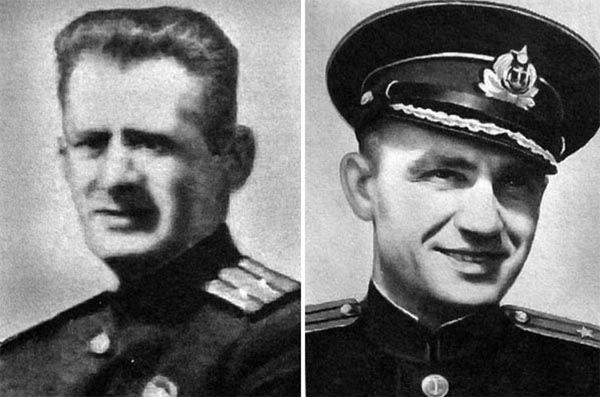

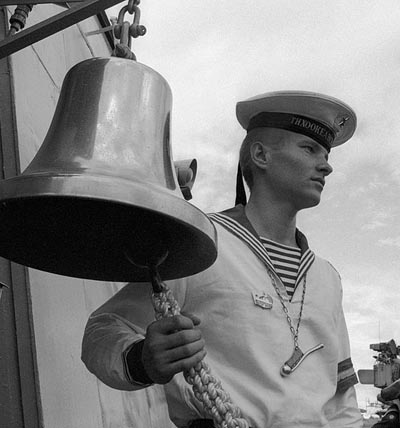

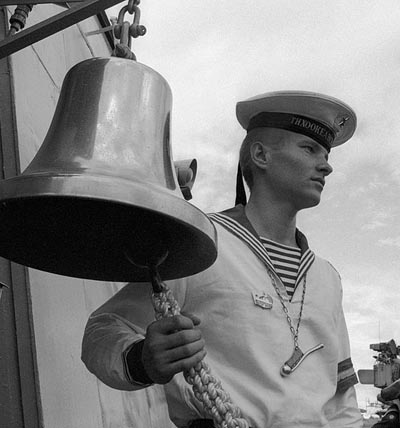

–‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤―¹–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –™.–ê.–•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤, –¦.–ü.–ï―³―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –ê.–€.–ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –£.–€.–Λ–Η–Μ–Α―Ä–Β―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 1943 –≥–Ψ–¥–î–≤–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –™.–ê.–•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤, –¦.–ü.–ï―³―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –ê.–€.–ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –£.–€.–Λ–Η–Μ–Α―Ä–Β―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 1943 –≥–Ψ–¥–î–≤–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-90 –°―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –†―É―¹―¹–Η–Ϋ–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η 1943 –≥–Ψ–¥. –Γ–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ζ–Α –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –ù–Ψ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Β―ë ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-90 –°―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –†―É―¹―¹–Η–Ϋ–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η 1943 –≥–Ψ–¥. –Γ–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ζ–Α –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –ù–Ψ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Β―ë ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ.

–€―΄ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Η –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Μ―é―²―΄. –Γ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―², –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ψ–Ω―΄―²–Α.

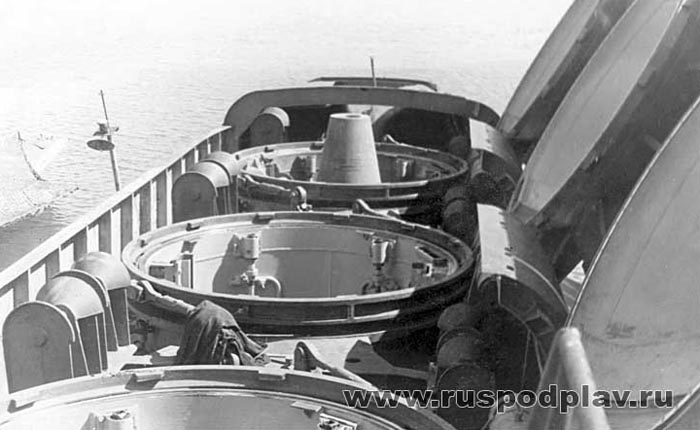

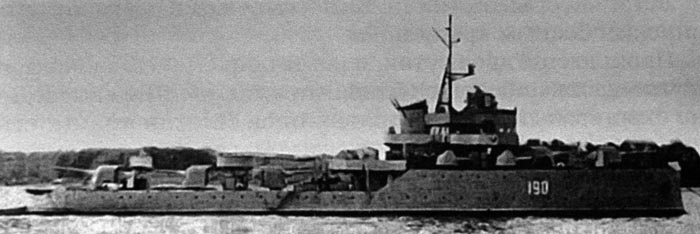

–î–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ ―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ–Α, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―è–Φ–Η. –Δ –Α–Φ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α, ―΅–Β–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β. –£ ―à―²–Α–±–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Η–¥–Β―è (–≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è) –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η ―é–Ε–Ϋ―É―é, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―² ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―΅–Α―¹―²―¨ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ–™–Μ–Α–≤–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Α―è –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ–™–Μ–Α–≤–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Α―è

–Γ–‰–¦–ê –ü–û–î–£–û–î–ù–û–™–û –û–†–Θ–•–‰–·

–ö–Α–Κ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α? –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1943 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Α ―¹–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Α –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Α―è―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η –±–Β–Ζ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, βÄî –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Α–Κ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―ë ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–Η–Μ―É ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Η–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.

–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―é–≥–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Β―ë ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ε–¥–Α–Μ–Α ―²–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α?

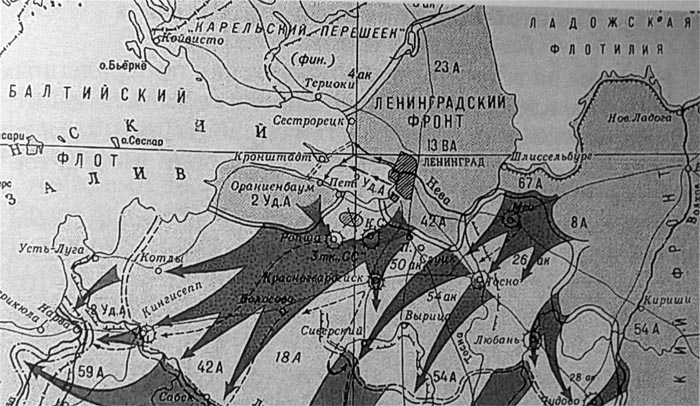

–£―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Κ–Α –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η ―¹–Β―²–Β–Ι, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–±–Β–Ε–Η –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, βÄî ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –Η–Μ–Η ―¹ ―é–≥–Α. –Γ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β: ―²–Α–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄.

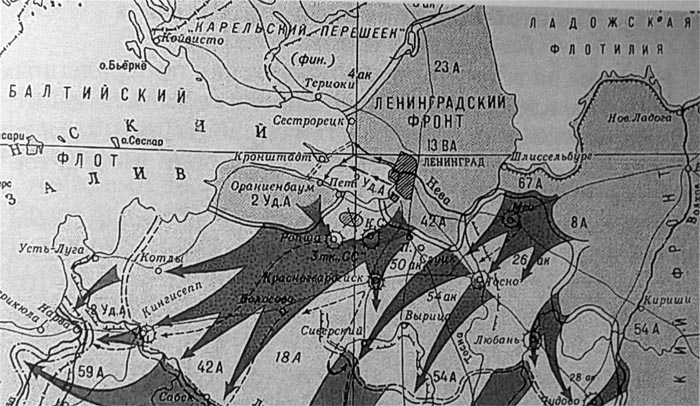

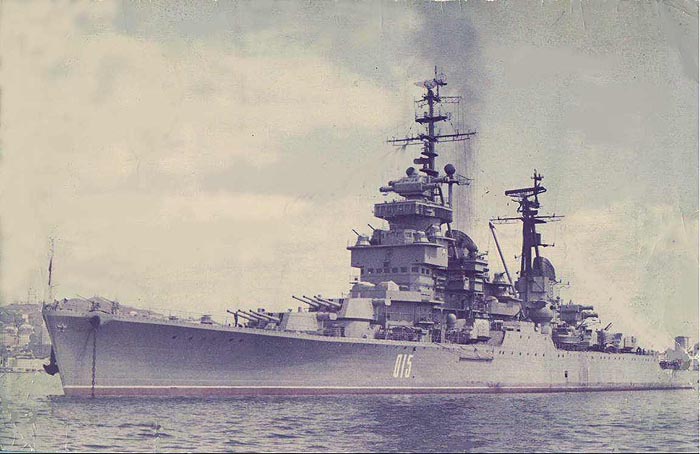

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄. –û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –ù–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ù–Ψ–≤―΄–Ι, 1944 –≥–Ψ–¥, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Β―â―ë –≤ –Ψ―¹–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ. –ê –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –‰. –‰. –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι–û―²―²―É–¥–Α, ―¹ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –‰ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι–û―²―²―É–¥–Α, ―¹ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –‰ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―². –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ϋ―è―²–Η–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤. –·–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ϋ―è―²–Η–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤. –·–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –Γ–Α–Μ―é―² –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α.27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Μ―é―² –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –Γ–Α–Μ―é―² –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α.27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Μ―é―² –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄.

–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –‰ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. –ê –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Μ–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β, –≤―Ä–Α–≥–Α –≤―΄–±–Η–Μ–Η –Η–Ζ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥–Α.

–ö–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ï―â―ë –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ―ë―². –£―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Μ―¨–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Φ–Η–Ϋ, –Ψ–±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β. –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ―΄, –≥–¥–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨.

–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Α, –Κ―É–¥–Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–ê.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ: –€-90, –€-96 –Η –€-102, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, βÄî –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α: –©-307, –©-309 –Η –©-310. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η-–Φ–Η―à–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β.

–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Μ–Β―²–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ―΄ –≤ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ï ―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Η―Ö –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, ―΅–Β–Φ―É ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Θ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Ω―è―²―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –¥–≤–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ, –î-2 –Η –¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α, –¦-3 –Η ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ê –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Θ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Ω―è―²―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –¥–≤–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ, –î-2 –Η –¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α, –¦-3 –Η ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ê –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α.

–ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Η –±―΄–Μ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.

–û―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄–Β ―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–Φ―²–Β–Φ. –ë–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ.

–£―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –£.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β―â―É–Κ, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―É―΅―ë–±―É –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, –Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

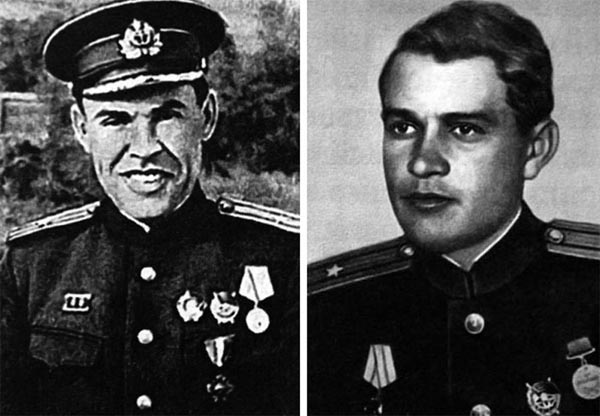

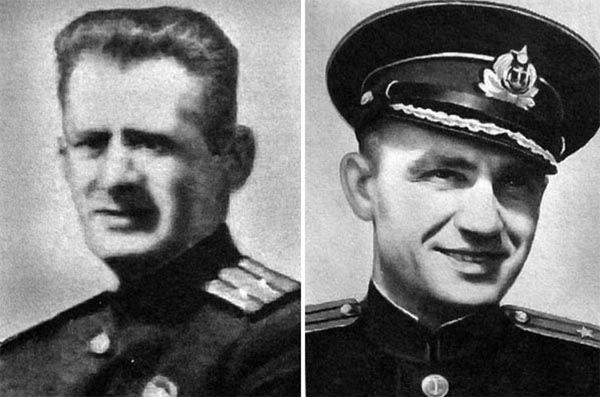

–ï―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Κ―É–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ –Η –î-2. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ ―²―É―² ―¹―²–Α–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–Θ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –≤–≤–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Κ –‰.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Η –î.–ö.–·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅. –ù–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄.

–™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –≠―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ (―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι), ―Ö–Ψ―²―è –Β―â―ë –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―¹―¨ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι (―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ) –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –≤―¹–Β―Ö –Β―¹―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―É–Φ–Β–Μ―΄–Β, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨―¹―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 2-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 2-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-52 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-53 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅–Γ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö¬Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –€―΄ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Β―Ä―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¹―è. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Ψ―² ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η. 22 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –Θ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –Ϋ–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Η ―²―É–¥–Α –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-52 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-53 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅–Γ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö¬Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –€―΄ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Β―Ä―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¹―è. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Ψ―² ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η. 22 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –Θ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –Ϋ–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Η ―²―É–¥–Α –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η.

–£―Ä–Α–≥, –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1944 –≥–Ψ–¥–Α –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Η–Ϋ. –ù–Α–¥ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α–Φ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Α―ç―Ä–Ψ―¹―²–Α―²―΄, βÄî –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Α –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ ―¹–Β―²–Η ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²―΄.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Β, βÄî ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ―¨–Β¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ. –¦–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, βÄî –€-90 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ.

–î―Ä―É–≥–Α―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –€-102 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η.

–ê ―²―Ä–Β―²―¨―è, –€-96, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –ï―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Γ-13, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–‰.–ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤. –ü―É―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –ù–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –ü–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –±–Μ–Ψ–Κ –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―¹ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. 19 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Β―â―ë ―à–Μ–Η –±–Ψ–Η –Ζ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―¹ ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Η–Β.

–ï–≥–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Δ ―É―Ä–Κ―É –Η –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α―Ä–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α-–Θ–¥–¥. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η–≤–Α―²―¨ –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è ―²–Α–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Γ–Ψ―é–Ζ―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, –Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Κ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è.

–Δ–Α–Κ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω―É―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―Ä―΄–≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –¥–Μ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Η–Ι. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É.

–î–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, βÄî –Ϋ–Α―à –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Η―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Δ―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ βÄî –©-310, –©-318 –Η –©-407 βÄî –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α ―É–Ε–Β 28 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –ü–Ψ–≤―ë–Μ ―ç―²―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–≤―É–Φ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α–Φ–Η –≤ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è.

–£ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―É―²―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Μ ―²–Α–Κ. –û―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Κ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –¥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ξ–Α–Α–Ω―¹–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ–Μ―¨–Κ–Ψ―²–Α–Φ–Η–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç. –Δ –Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É–Ζ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Κ―É–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É.

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä–Β–Ι–¥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹. –û―²―¹―é–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Μ―é–±―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η.

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Β―â―ë ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à―Ö–Β―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-310 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–ù.–ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-310 –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ―΄ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1944 –≥–Ψ–¥–Α –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α―¹–Ϋ―É―¹―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1944 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-310 –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ―΄ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1944 –≥–Ψ–¥–Α –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α―¹–Ϋ―É―¹―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1944 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α.

–û―΅–Η―¹―²–Η–≤ –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α. –ë―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –¦–Α―²–≤–Η–Η, –Ζ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Η –Ζ–Α –†–Η–≥―É. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ 1-–Ι –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β βÄî ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –ö–Μ–Α–Ι–Ω–Β–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –€–Β–Φ–Β–Μ–Β–Φ.

–ù–Α –ö―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à–Α―è –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Β―ë ―¹ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Β–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι.

–£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―²―΄–Μ–Α–Φ–Η –Η –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι, –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Ψ–Ι –Η –Β―â―ë ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –€–Β–Φ–Β–Μ–Β–Φ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α –Η –†–Η–≥–Ψ–Ι. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ―É. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –¦–Η―²–≤―΄, ―²–Α–Φ, –Β―â―ë –¥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ü–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Η, –Ψ―²–±–Η―²–Ψ–Ι ―É –≤―Ä–Α–≥–Α 10 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤.

–ù–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²―¨.

–Δ―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ ¬Ϊ–Κ―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―²–Μ―É¬Μ ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –€–Β–Φ–Β–Μ―è –Η–Μ–Η –≤ ―ç―²–Η –Ω–Ψ―Ä―²―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Η–Ζ –†–Η–≥–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤–Β―¹―²–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è (–Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η βÄî ¬Ϊ–ù–Ψ―Ä–¥―à―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ), –±―΄–Μ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Γ–Α–Α―Ä–Β–Φ–Α–Α, –≥–¥–Β –≤―ë–Μ –±–Ψ–Η –Ϋ–Α―à –¥–Β―¹–Α–Ϋ―², –Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤ –†–Η–≥―É.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-310 ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö 1942 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –î.–ö.–·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –î-2 –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É –†.–£.–¦–Η–Ϋ–¥–Β–Ϋ–±–Β―Ä–≥–Α, –Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―². –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅―É, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥―É –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ, ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β.

–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–ΑβÄ™–‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –±―΄–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Β―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ê ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η ―²―É–¥–Α, βÄî –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â―ë –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-310, –Κ―É―Ä―¹–Η―Ä―É―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –±–Μ–Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Μ–Ψ―Ö–Α―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–Φ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä. –ö–Α–Κ –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä―΄ ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –≥―Ä―É–Ζ –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ-–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–≤ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Α –Φ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Β–Β. –Δ ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –≥–¥–Β ―à–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö.

–Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Β. 12 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –©-310 –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―²–Α–Φ, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Μ –Π–Β–Ι―¹¬Μ. –î–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –©-310 –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ. –£ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±, –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ. –£ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Η―à―¨ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ-―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―é ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Η―è. –î–Α –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Ψ―²–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è. –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ϋ―É–Ε–¥ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –≤–Ψ–¥–Α―Ö –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―², –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ϋ―É–Ε–¥ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –≤–Ψ–¥–Α―Ö –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―², –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.

–ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Η –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Φ–Ϋ–Β.

βÄî –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É, ―΅―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Α–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ε–Β –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ –≤ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –£–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –½–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é.

–û–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–≤ –Φ–Ψ―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² ―É–Ε–Β –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ.

–£―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Φ―΄ ―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –ë―΄―΅―¨–Β –ü–Ψ–Μ–Β, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Β―²–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Κ–Α–±–Η–Ϋ―É. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ. –î–Ψ–Μ–Β―²–Β–≤ –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―¹–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Δ –Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –¥–Ψ–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α–Φ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨. –ê –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é. –‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5–ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Μ–Η–Ζ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ¬Ϊ–≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –•–¥–Α–Μ–Α –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Α ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α―¹―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É. –‰ –Β―â―ë –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5–ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Μ–Η–Ζ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ¬Ϊ–≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –•–¥–Α–Μ–Α –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Α ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α―¹―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É. –‰ –Β―â―ë –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η.

–ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–≤ –Ϋ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Θ―²―ç.

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É: –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥ ―²–Β–Φ –Ε–Β ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ, –Ψ―Ö–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η! –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Β―ë –≤ –±–Α–Ζ―É. –£ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ ―è–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –£ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –£ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β.

–£―΄–Μ–Β―²–Α―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―è –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Ω–Α―Ä―É –±–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Ψ–≤. –†–Α–Ζ ―É–Ε –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –ë–Α–Ϋ–Κ―É ―²―É―à―ë–Ϋ–Κ–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤ –Ψ–±―â–Η–Ι –Κ–Ψ―²―ë–Μ. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ, βÄî ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―²―É―² –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²–Ψ. –‰–Ζ ―²―É―à―ë–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ.

–£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ ―à–Μ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é.

–ù–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Μ –Η ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―΄―à–Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

07.04.201401:3907.04.2014 01:39:27

0

07.04.201401:3007.04.2014 01:30:32

–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η, ―è –Ϋ–Α–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β ―é–Φ–Ψ―Ä –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―Ü–Α, –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ-–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―à–Β–Μ―¨–Φ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤–Α―à –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨. –£―΄ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α―¹–Κ–≤–Η–Μ―¨ –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨? –ß―²–Ψ –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Β? –£―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―É–±–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ―΅―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥―É―à―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄–Φ-–Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ? ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅¬Μ! –î–Α, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹―²―Ä–Ψ–≥. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–±–Η–¥–Β. ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹¬Μ. –î–Α, ―É –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ―¹. –û―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Η. ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Η–Ι¬Μ. –û–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β―à–Β–≤–Α―è –Φ–Β―¹―²―¨. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―É―à–Κ―É. –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –û–Ϋ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ.

–€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ. –û–±–Η–¥–Β–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.

βÄî –£―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è?

βÄî –€―΄ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –Γ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ε–Β. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Η–¥―²–Η?

βÄî –î–Α.βÄî –ë–Β–Ϋ–Η–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. βÄî –ö―¹―²–Α―²–Η,βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α,βÄî –≤―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α?

–£–Α–¥–Η–Φ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―².

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β?