–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Ζ–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

15.09.201400:3615.09.2014 00:36:59

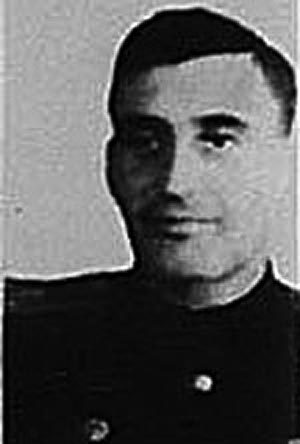

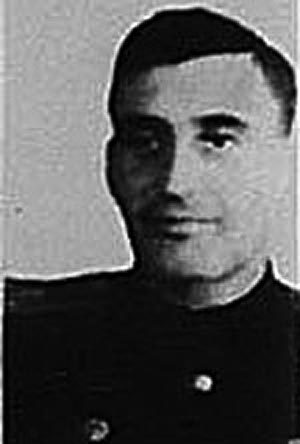

–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅, 1933 –≥. ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (1951), –£–£–€–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (1955), –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ. –Γ―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. ¬Ϊ–ù–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –Γ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Φ–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β, –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Β: –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ë―΄–≤–Α―é―² –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β - –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Β, ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤―É. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―΅–Α―â–Β ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –±–Β–Ζ. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è –≤ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―à―¨―¹―è ―΅–Α―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Β―¹―²―¨ –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ ―É –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ß–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―², –Α ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ - –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ!¬Μ –Γ―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. ¬Ϊ–ù–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –Γ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Φ–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β, –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Β: –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ë―΄–≤–Α―é―² –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β - –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Β, ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤―É. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―΅–Α―â–Β ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –±–Β–Ζ. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è –≤ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―à―¨―¹―è ―΅–Α―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Β―¹―²―¨ –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ ―É –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ß–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―², –Α ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ - –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ!¬Μ

–ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤. –≠―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―²–≤–Ψ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι - –Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. (–ö―¹―²–Α―²–Η, –Κ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Φ ―è –±―΄ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹ –±―É–¥―É―â–Η–Φ–Η ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ–Η, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ ―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ.) –Ξ–Ψ―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.

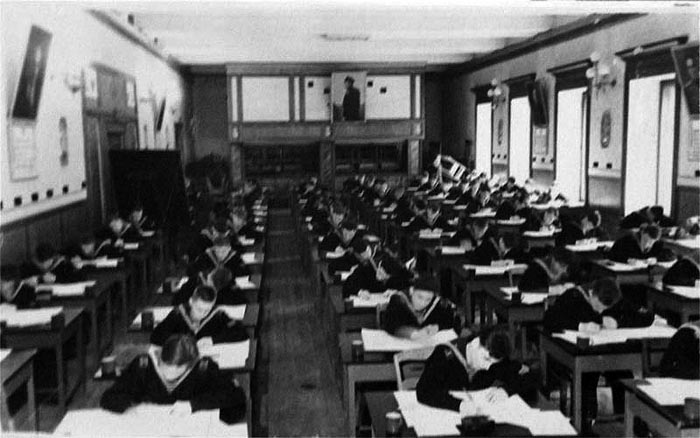

–†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―è –≤ 1933 –≥. –≤ –ß–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–≤―Ü–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é. –û―²―Ü–Α ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≥–Ψ–¥–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ―è –Φ–Α–Φ–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ―²–Α―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Η―²―¨ –Η –≤ –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Β, –Η –≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―É―³–Η–Φ―¹–Κ–Β, –Η –≤ –†―΄–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Η ―É –¥–Β–¥–Α –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –û–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¨–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –½–¥–Β―¹―¨-―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Ψ–Ι ―è –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α―Ü–Η–Η –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 41-–≥–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ: –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―΅–Α―¹―²–Η –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Η –Φ―΄ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Θ―Ä–Α–Μ. –£ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄, ―¹ ―¹–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ß–Η―²–Α―²―¨ ―è –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨ –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –€–Β―΅―²―΄ –Φ–Ψ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω―è―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 45-–≥–Ψ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β. –Θ―΅–Η–Μ―¹―è ―è –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ - –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨, ―É―¹–Η–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ε–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ (―ç―²–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Β―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ). –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ (–Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β) –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 22 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1946 –≥. –Η, –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―è –±―΄–Μ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ―²–Β (–Η–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α). –ß–Η―²–Α―²―¨ ―è –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨ –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –€–Β―΅―²―΄ –Φ–Ψ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω―è―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 45-–≥–Ψ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β. –Θ―΅–Η–Μ―¹―è ―è –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ - –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨, ―É―¹–Η–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ε–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ (―ç―²–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Β―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ). –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ (–Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β) –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 22 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1946 –≥. –Η, –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―è –±―΄–Μ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ―²–Β (–Η–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α).

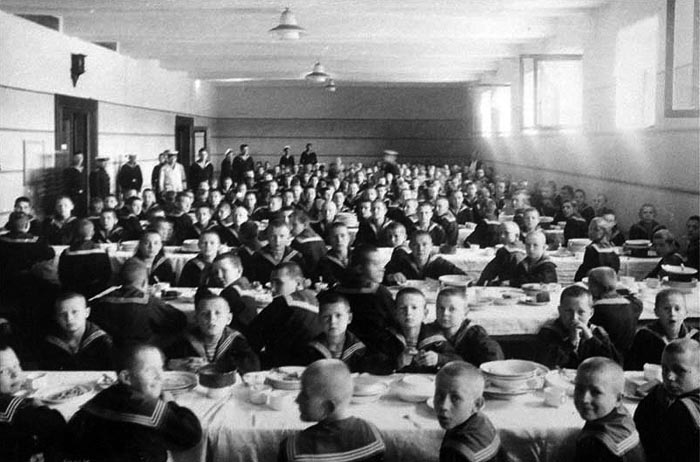

–ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Β―â–Β ―²―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä–Ψ―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι, ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄, –ê–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Ψ–Φ –ê–Κ–Α―²–Ψ–≤―΄–Φ, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –™–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –¦–Ψ–Ι–Κ–Κ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –¥–Ϋ―è –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Κ –ë–Α―²–Β. –Δ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―΄―Ö, ―¹–Η–¥–Β–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Η–Μ–Η―¹ –Δ–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Α―Ü–Η―¹, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―Ä―΄–±–Α–Κ –Η –≥―Ä―É–Ζ―΅–Η–Κ, –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ - –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –¦–Α―²–≤–Η–Η. –ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£.–Δ. –¦–Α―Ü–Η―¹ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –≤–≤–Β―Ä―Ö―É - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–½–¥–Β―¹―¨-―²–Ψ –Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ζ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Β―â–Β ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η). –ê ―É –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―΄ βÄî ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α βÄî ―¹―²–Ψ–Μ –Μ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –Ψ―² ―è―¹―²–≤. –ë―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―â, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η ―¹ –Φ―è―¹–Ψ–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Η―Ö ―¹―ä–Β–Μ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä―΅–Η–Κ–Η –Η –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α―Ö, ―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥: –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–≥–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι –¦–Α―Ü–Η―¹ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è... –ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£.–Δ. –¦–Α―Ü–Η―¹ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –≤–≤–Β―Ä―Ö―É - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–½–¥–Β―¹―¨-―²–Ψ –Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ζ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Β―â–Β ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η). –ê ―É –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―΄ βÄî ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α βÄî ―¹―²–Ψ–Μ –Μ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –Ψ―² ―è―¹―²–≤. –ë―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―â, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η ―¹ –Φ―è―¹–Ψ–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Η―Ö ―¹―ä–Β–Μ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä―΅–Η–Κ–Η –Η –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α―Ö, ―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥: –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–≥–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι –¦–Α―Ü–Η―¹ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è...

–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö. –û–Ϋ - –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, ―¹ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―¹ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Β–¥–Β―é―â–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Α - –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è, ―¹―²–Α―²–Ϋ–Α―è, ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―è - –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –Α –Ε–Η–Μ–Η –¥―É―à–Α –≤ –¥―É―à―É, –≤ –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι. –ù–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Β–≤–Α - –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ϋ–Α –Η –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –†–Η–≥–Α. 1947 –≥. –ù–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Β–≤–Α - –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ϋ–Α –Η –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –†–Η–≥–Α. 1947 –≥.

–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ, –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, ―ç―Ä―É–¥–Η―², –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι –Μ–Α―²―΄–Ϋ―¨, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É, ―³–Η–Ζ–Η–Κ―É, –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α―è–¥–Μ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥ - –≤–Ψ―² –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―². , –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ϋ―è (–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Α–Ζ―É―¹ ―¹ ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Φ) –Ϋ–Α―¹ –£―¹–Β―Ö –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ: –≤―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β. –· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ ¬Ϊ–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Α¬Μ –Η, ―¹–Η–¥―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É –Ω–Α―Ä―²–Β―Ä–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄–Φ, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―é–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ: ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ–±–Ψ–Β, –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Α―¹―²―É―à–Η–Ι ―Ä–Ψ–Ε–Ψ–Κ; ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –±―É–¥–Β―² –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Α―è ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α –¥―É―ç–Μ–Η; –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι―²–Β –Α―Ä–Η―é ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –™―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Α; –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Η―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Μ–Ψ. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―è ―¹–Μ―É―à–Α–Μ ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Α¬Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α.

–ü–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―¹–¥–Α–Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –≤–Ζ–±―É―΅–Κ―É: –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ–Β–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–±–Α–Ϋ–Κ―É¬Μ (―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ―É), ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η (―è –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α) –Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―è, –±―É–¥―É―΅–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤ ―¹―ä–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ, –Α –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ, –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―². –‰, –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, - –Ω–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –Ξ–Ψ―²―è –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Α–Ζ―É―¹. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –≤―΄―É―΅–Η–≤ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η, ―è –≥―É–Μ―è–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ–Β–Φ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ –±―É–Φ–Α–≥―É –Ω–Α–Κ–Β―². –†–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η - –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ - ―¹ –Φ―è―¹–Ψ–Φ –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ. –· ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –û–Μ–Β–≥ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: –Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β (–Ϋ–Α―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨). –ü–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ω–Α–Κ–Β―² –≤ ―¹–Α–Ϋ―΅–Α―¹―²―¨, –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ, –Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹, –≥–¥–Β –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ, ―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –ö–Μ–Α―¹―¹ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―². –ü―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ―΅–Α―¹―²―¨. –î–≤–Β ―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ–Η, ―É–Ω–Μ–Β―²–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Ψ–Κ, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ ―è–¥–Α –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―². –ù–Α―¹ ―¹ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―ä–Β–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤.

–®–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –±–Μ–Α―²―É. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Η―²―é –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤–Α - –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É, –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β–≥–Ψ –Γ–Α―à―É –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―Ö–Η―Ä–Κ–Ψ, –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –•–Β–Ϋ―é –¦–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Α, –•–Β–Ϋ―é –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –®―É–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Α –¦–Β–Ϋ―é –ö–Α–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―é –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –€–Α–≥–Β―Ä–Α, –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ―Ä―é –©―É–Κ–Η–Ϋ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –û–Μ–Β–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä―é –Η –™–Β―Ä―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö, –Ζ―É–±―Ä–Η–Μ―É –û–Μ–Β–≥–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α, ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –°―Ä―É –‰―É–Κ–Κ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α, ―¹–≤–Ψ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Α–Μ―é –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Η–Κ–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –î–Ε–Η–Φ–Α –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α (–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Π–Η―Ä–Κ¬Μ?) –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –™–Ψ―Ä―΅–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²–Η–≤ ―¹ –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ι–¥―É―² –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤―¹–Β ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Β―² –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η. –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι.

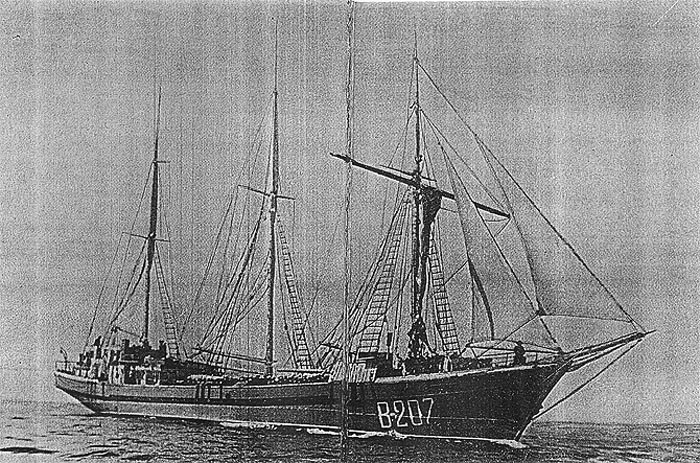

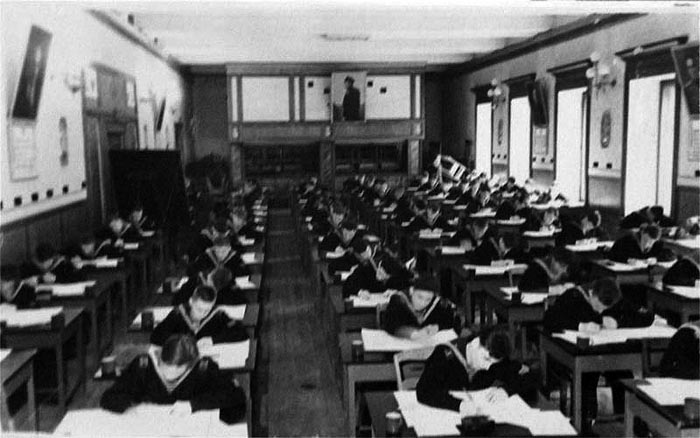

–Θ―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ, –Ω–Μ―é―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É (–Ψ―² –≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²–Ψ–≤ –¥–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η-―à–Β―¹―²–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η). –ö―¹―²–Α―²–Η, ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―É―é ―à―Ö―É–Ϋ―É ¬Ϊ–¦–Α–≤–Β–Ϋ–Α¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É. –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―à―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É.–ë―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Α, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - ―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ (–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Α–±―É―Ä–Β―²–Κ–Β), ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ (–Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―à―²–Α–Ϋ–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è, –Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è) –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η. –Θ―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–Ε–Β –±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ –Η –Α–Ζ–Α–Φ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η. –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―à―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É.–ë―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Α, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - ―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ (–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Α–±―É―Ä–Β―²–Κ–Β), ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ (–Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―à―²–Α–Ϋ–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è, –Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è) –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η. –Θ―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–Ε–Β –±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ –Η –Α–Ζ–Α–Φ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η. –Γ–Μ–Β–≤–Α –î–Ε.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ –Γ–Μ–Β–≤–Α –î–Ε.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ

–£―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―É –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η (–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Β―ë) –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –‰―Ü–Κ–Β–≤–Η―΅ (–Ω―Ä–Ψ―à―É –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Α-–Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Α), –Κ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η - –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É - –ù–Β–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α (–Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨¬Μ, –Η―¹–Ω–Η―¹–Α–≤ –Η–Φ, –Ω–Ψ –Β―ë ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –≤―¹―é ―É―΅–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Κ―É), –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β - –ù–Α―²–Α–Μ–Η―è –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Α, –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –½–Α–Μ–Η―²―ç. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α -–¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Η―΅–Α –î―Ä–Α–±–Κ–Η–Ϋ–Α, ―É–Φ–Β―Ä―à–Β–≥–Ψ –≤ 48-–Φ –Ψ―² ―è–Ζ–≤―΄ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α, –Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α - –ü–Β―²―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –ë―É–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (–ü–Β–Ϋ–Η–±―É–≥―É). –û–Ϋ–Η ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η ―É–≤–Μ–Β―΅―¨ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –Θ―Ä–Ψ–Κ–Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―è –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–±–Β–≥–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ ―³―É―²–±–Ψ–Μ ―²―Ä―è–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ―è―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ ―΅–Β–Φ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ (–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α). –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –¥–Β–≤–Η―΅―¨–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≥ ―è –Ω–Β―Ä–Β―²–Ψ–Ω―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨!

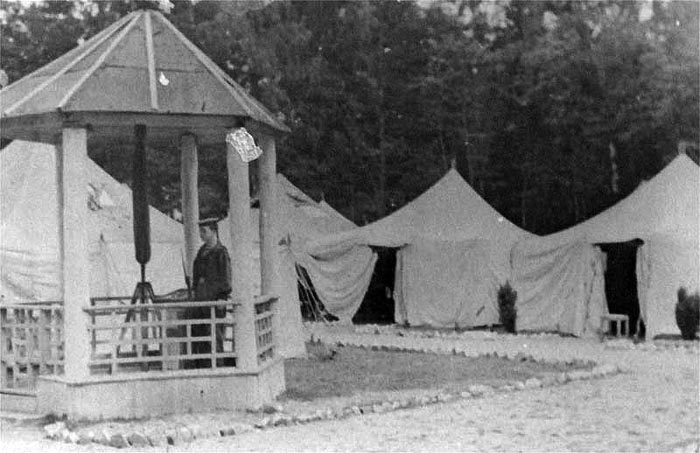

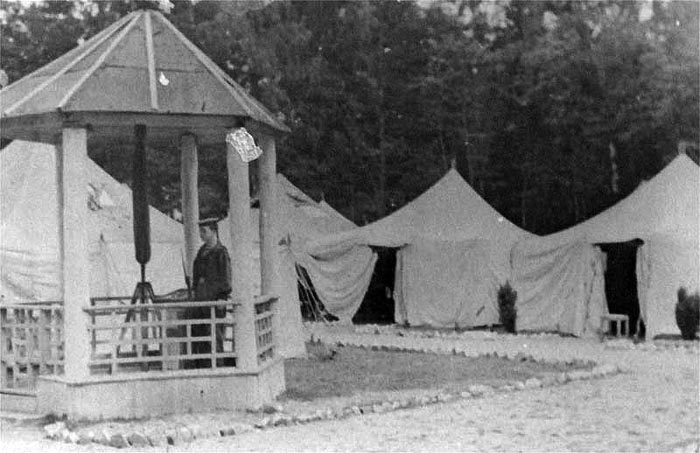

–û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Κ–Η –Η ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η. –· –Η―Ö ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ψ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―é. –Θ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ - 3-4 –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é. –î–Μ―è –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Η–Κ–Η, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Η–Κ–Η, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Μ–Β―²–Η–Κ–Η, –±–Ψ–Κ―¹–Α, –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ ―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Μ―¹―è ―¹ –ê–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ –Β–Φ―É ¬Ϊ–±–Ψ–Ι¬Μ. –≠―²–Α –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Β–Κ―Ü–Η―é –±–Ψ–Κ―¹–Α, –≥–¥–Β ―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Μ–Β―² –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ. –ß–Α―¹―²―¨ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η (–¥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α) –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Α―Ö. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨ ―²―Ä–Β―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –≤ –ï–Μ–≥–Α–≤―É –Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ϋ–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Β. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α (–≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α) –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―²–Α―²–Α―Ä–Η–Ϋ (–€―É―¹―²–Α―³–Η–Ϋ, –ù–Α―³–Η–Κ–Ψ–≤, –€–Α–Ϋ―è–Ω–Ψ–≤). –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Φ―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ψ―²–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η ―É–Φ–Β–Μ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö. –ß–Α―¹―²―¨ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η (–¥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α) –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Α―Ö. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨ ―²―Ä–Β―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –≤ –ï–Μ–≥–Α–≤―É –Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ϋ–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Β. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α (–≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α) –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―²–Α―²–Α―Ä–Η–Ϋ (–€―É―¹―²–Α―³–Η–Ϋ, –ù–Α―³–Η–Κ–Ψ–≤, –€–Α–Ϋ―è–Ω–Ψ–≤). –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Φ―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ψ―²–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η ―É–Φ–Β–Μ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö.

–û―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é, –Ω―Ä–Η–≤–Η―²–Η―é –Ϋ–Α–Φ –Α–Ζ–Ψ–≤ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄. –ù–Α―¹ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Η–Β ―²–Β–Α―²―Ä―΄: –Ψ–Ω–Β―Ä―΄ –Η –±–Α–Μ–Β―²–Α, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Ψ–Ω–Β―Ä–Β―²―²―΄. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä―΄ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–û–Ω―è―²―¨ –≤ –Κ―É–Μ―¨―²–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η, ―è –Μ―É―΅―à–Β –±―΄ –Ω–Β―΅–Κ―É –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β ―²–Ψ–Ω–Η–Μ¬Μ (–≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β). –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η - ¬Ϊ–ö–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é¬Μ –™–Μ–Η–Ϋ–Κ–Η, ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―é ¬Ϊ1812 –≥–Ψ–¥¬Μ –ß–Α–Ι–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ... –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

15.09.201400:3615.09.2014 00:36:59

0

14.09.201400:1914.09.2014 00:19:39

–ë.–ù.–ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤, –Γ.–ù.–ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤. –û ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, 1931 –≥. ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β (1950), ―²―Ä–Η –Κ―É―Ä―¹–Α –£–£–€–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (1953), –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β (1954), –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Γ–Λ. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Γ–½–ü–‰ (1963), –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α–≤―²–Ψ―Ä –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤.–ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, 1931 –≥. ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (1950), –£–£–€–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (1954). –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–Λ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β (1955). –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Η–Φ. –€.–‰. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Κ–Α –Η ―²–Β–Μ–Β–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –†–Ψ–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ –¦–Β–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–Γ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨―é –Ψ –ë–Α―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –¥–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―² –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η; –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ, –Κ―²–Ψ –≤–Μ–Η―è–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―é–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –†–Ψ–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ –¦–Β–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–Γ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨―é –Ψ –ë–Α―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –¥–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―² –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η; –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ, –Κ―²–Ψ –≤–Μ–Η―è–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―é–Ϋ―Ü–Ψ–≤.

–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦―¨–≤–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–Α –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι, ―²–Η―Ö–Η–Ι –Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Β–Κ–Α–Μ, –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Κ―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä―É―é―â–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Η –Η―Ö ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é; –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è; –Ζ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―², –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ–Η―¹–Κ–Α–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –¦–Α―²–≤–Η–Η.

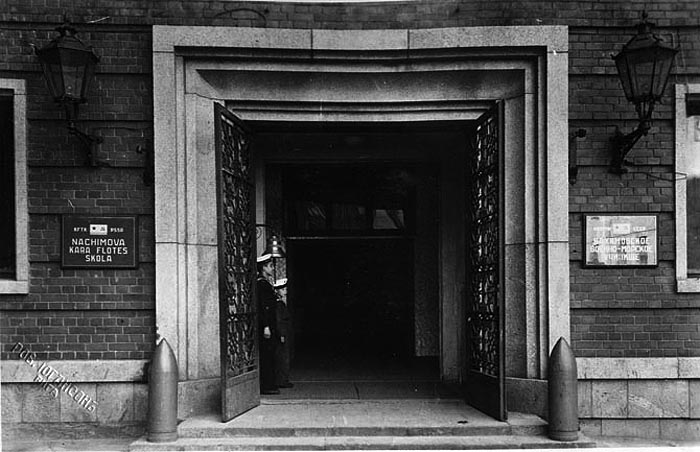

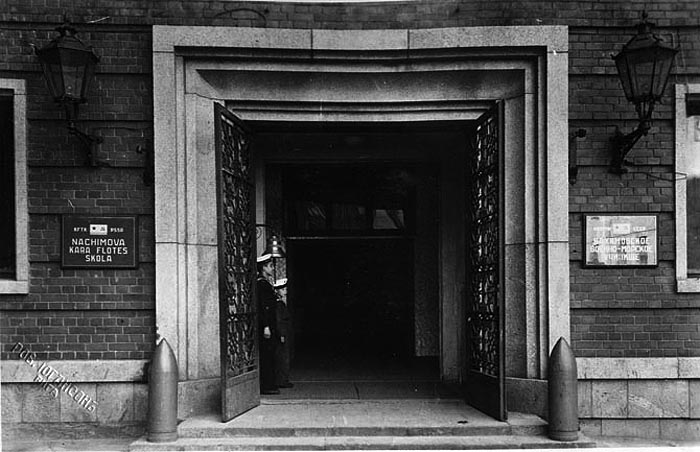

–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–Ε–±―΄¬Μ ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ 8 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1945 –≥. ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Κ–Β –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Β―â–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η–Ζ 7-8 –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ ―¹ ―²–Ψ―â–Η–Φ –≤–Β―â–Β–≤―΄–Φ –Φ–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―è–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –£–€–Λ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―É –Φ–Ψ―¹―²–Α –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –®–Φ–Η–¥―²–Α, βÄî ―²–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –†–Η–≥―É. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―É―²–Κ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ―É―é –Η –ü―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η ―¹―΄―²―É―é –¦–Α―²–≤–Η―é, –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ―É―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α–Μ–Η (–Ψ ―΅―É–¥–Ψ!) –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Α–Φ–Η, ―¹―΄―Ä–Α–Φ–Η –Η ...–Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η! –ö–Α–Κ –Φ―΄ –≥–Μ–Α–Ζ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α. –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –ë―É―²―É. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―Ö―Ä–Α–Φ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ-–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η, –Η–≥―Ä–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ ―à–Α―Ö–Φ–Α―²―΄, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –±―΄―²–Α, - ―²–Α―¹–Κ–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Α―¹―΄, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –¥–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η –Η –Ω―Ä. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Η –Ε–Β –¥–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è: ―à–Μ–Η –Φ–Β–¥–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―΄, ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤, - ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù―É, –Η –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ - ―¹–Α–Φ–Α―è –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è - –±–Α–Ϋ―è, –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä –Η –≤―΄–¥–Α―΅–Α –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: ―Ä–Ψ–±–Α, –±―É―à–Μ–Α―², ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α ...! –Γ―É–Β―²–Ϋ―è, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α ... –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –£―¹–Β –Κ―Ä–Α―¹―É―é―²―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Η―Ä―É―é―², –Κ–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –ë―É―²―É. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―Ö―Ä–Α–Φ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ-–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η, –Η–≥―Ä–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ ―à–Α―Ö–Φ–Α―²―΄, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –±―΄―²–Α, - ―²–Α―¹–Κ–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Α―¹―΄, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –¥–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η –Η –Ω―Ä. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Η –Ε–Β –¥–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è: ―à–Μ–Η –Φ–Β–¥–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―΄, ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤, - ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù―É, –Η –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ - ―¹–Α–Φ–Α―è –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è - –±–Α–Ϋ―è, –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä –Η –≤―΄–¥–Α―΅–Α –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: ―Ä–Ψ–±–Α, –±―É―à–Μ–Α―², ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α ...! –Γ―É–Β―²–Ϋ―è, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α ... –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –£―¹–Β –Κ―Ä–Α―¹―É―é―²―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Η―Ä―É―é―², –Κ–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄.

–î–Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―΅―²–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –±―É–¥―É―â–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η. –£―¹―ë ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –≤ ―ç―²–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –¥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –ë–Α―²―é –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―à–Μ–Α ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ ―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ―²–Ψ –±―΄ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ!? –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α!

–Γ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 3 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1946 –≥. –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≥–Ψ–¥–Α–Φ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è (―².–Β. –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹―²–≤―É), –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―Ä–Ψ―² –Ω–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α–Φ (–Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ). –£–Ψ―² ―²―É―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―², –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ - –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ –Η –Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Γ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ 4-5 –Μ–Β―², –Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄.

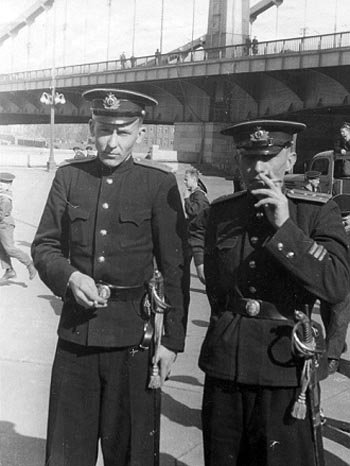

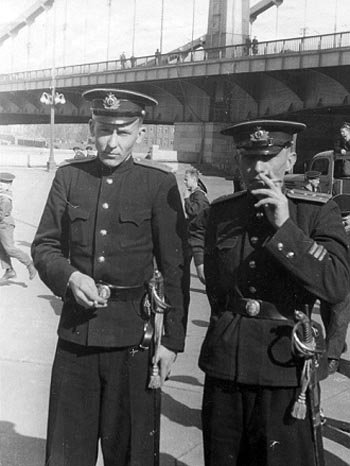

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η―Ä–Ψ―²–Η–Ϋ. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Α―è –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è, ―Ä–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―¹―΅–Β―²―É. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –†–ù–£–€–Θ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α , –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 1948 –≥–Ψ–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ 1-–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Γ–Η―Ä–Ψ―²–Η–Ϋ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Ψ–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤.–ê –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α - –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤ –Ϋ–Α―à –Κ–Μ–Α―¹―¹ - ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ö―É―Ö–Α―Ä–Β–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä, –Α –±―΄–≤―à–Η–Ι –Α–≥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Ι ―Ö–Η–Φ–Η―é (–¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Γ–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι (¬Ϊ–Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ-―è–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι¬Μ) –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Β. –û–Ϋ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―²―É―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ ―Ö–Η–Φ–Η–Η, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η. –€–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ―É–¥–Ϋ–Ψ, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α―¹, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –†–ù–£–€–Θ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α , –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 1948 –≥–Ψ–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ 1-–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Γ–Η―Ä–Ψ―²–Η–Ϋ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Ψ–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤.–ê –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α - –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤ –Ϋ–Α―à –Κ–Μ–Α―¹―¹ - ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ö―É―Ö–Α―Ä–Β–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä, –Α –±―΄–≤―à–Η–Ι –Α–≥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Ι ―Ö–Η–Φ–Η―é (–¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Γ–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι (¬Ϊ–Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ-―è–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι¬Μ) –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Β. –û–Ϋ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―²―É―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ ―Ö–Η–Φ–Η–Η, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η. –€–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ―É–¥–Ϋ–Ψ, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α―¹, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è.

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –±―΄–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –£ 1975 –≥. –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, –≥–¥–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–ù–Θ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê. –ö―É―Ö–Α―Ä–Β–≤ ―É―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Γ–Μ–Α–Ϋ―Ü―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ ―²–Α–Φ –≤ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É–Φ–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤―É –Ω–Α―Ä―²–Η–Η ―É–Β―Ö–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ ¬Ϊ–û―¹―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –≥–¥–Β –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ; ―².–Β. –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ ―É–Ε ―΅–Α―¹―²―΄–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ.

–‰–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2-–Ι, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η 1-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α―à–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –¥–Ϋ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –Δ–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι, –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Φ–Β―Ä―É ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―΅–Α―â–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –Γ–Α―à–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Η, –Η –Ψ–Ϋ ―²–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι, –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―¹ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Β―¹―¹–Η―é –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ, –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Η ―²–Β–Φ―É ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η –≥–¥–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Μ–Β–Ε–Η―². –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –±―΄–Μ –±–Μ–Η–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö –Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –£–Ψ―² ―É–Ε –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è! –ê –≤―¹–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Η. –≠―²–Ψ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä, –Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€–Α―Ä–Φ–Β―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ. –£―¹–Β–≥–¥–Α –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι, ―¹ –≤–Η–¥―É ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Β–Ζ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ι. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –±–Ψ―è―Ö –Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤―¹–Β! –£–Ψ―² ―É–Ε –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è! –ê –≤―¹–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Η. –≠―²–Ψ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä, –Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€–Α―Ä–Φ–Β―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ. –£―¹–Β–≥–¥–Α –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι, ―¹ –≤–Η–¥―É ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Β–Ζ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ι. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –±–Ψ―è―Ö –Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤―¹–Β!

–‰–Ζ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Η: –±–Ψ―²–Α–Ϋ–Η–Κ-–±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥ –¦–Η–≤―à–Η–Ϋ–Α –½–Β–Μ―¨–¥–Α –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –≠–¥–≥–Α―Ä –·–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –½–Α–Μ–Η―²―ç. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –‰―Ü–Κ–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –Η –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ë–Ψ―Ä―è –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Α―Ä―É ―¹―²–Α―²–Β–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α¬Μ –Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―²―¨―è–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ―²–Η―Ö–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β.

–Δ–Β–Ω–Μ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤–Α. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β ―¹ ―à–Α―Ö–Φ–Α―². –· –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―à–Α―Ö–Φ–Α―²–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―É―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ - –±―é―¹―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ü.–Γ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α - –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι –Η –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨..., –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η –¥–Μ―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η–Ι¬Μ –Η ...–Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―²―É―Ä–Ϋ–Η―Ä. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Φ–Β―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Β, ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Η! –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è! –ù–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Β–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ ―³–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ 1975 –≥. –ë–Α―à–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ (–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤) –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤. –Γ–≤–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –ï–≥–Ψ –¥–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ: ¬Ϊ–î–Β–Μ–Α–Ι –Κ–Α–Κ ―è!¬Μ –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ϋ–Α–Φ. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Γ–Β―Ä–Β–Ε–Α –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –≤ ―¹–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α―Ö ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α 25 –Φ–Η–Μ―¨ ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―è―Ö―²-–Κ–Μ―É–±–Α –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –†–Η–≥–Η –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ë–Α―à–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ (–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤) –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤. –Γ–≤–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –ï–≥–Ψ –¥–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ: ¬Ϊ–î–Β–Μ–Α–Ι –Κ–Α–Κ ―è!¬Μ –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ϋ–Α–Φ. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Γ–Β―Ä–Β–Ε–Α –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –≤ ―¹–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α―Ö ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α 25 –Φ–Η–Μ―¨ ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―è―Ö―²-–Κ–Μ―É–±–Α –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –†–Η–≥–Η –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―² –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η. –†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É –≤–Β–Μ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –¦–Ψ–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Α –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ –≤ –≥–Μ―É–±―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η. –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―³―Ä–Α–Ζ―΄... –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ ¬Ϊ–™–Β―Ä–Ψ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ –€.–°. –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö ―΅–Η―¹―² –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α!¬Μ –£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –ß–Β–Μ–Η―â–Β–≤―É (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η –Ξ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ–≤―É –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –Λ–Ψ―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£.–½–Α–≤–Ψ―Ä―É–Β–≤–Α.–€–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë―É―Ö–Φ–Α–Ϋ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―É. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Β―à―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι - –Ζ–Α―΅–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨. –½–Α–¥–Α―΅–Η –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤! –ù―É, –Α –Ϋ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö - –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ4¬Μ –Η ¬Ϊ5¬Μ! –£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –ß–Β–Μ–Η―â–Β–≤―É (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η –Ξ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ–≤―É –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –Λ–Ψ―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£.–½–Α–≤–Ψ―Ä―É–Β–≤–Α.–€–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë―É―Ö–Φ–Α–Ϋ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―É. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Β―à―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι - –Ζ–Α―΅–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨. –½–Α–¥–Α―΅–Η –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤! –ù―É, –Α –Ϋ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö - –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ4¬Μ –Η ¬Ϊ5¬Μ!

–Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹―à–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β.

–≠―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ï–Ϋ–Η–Ϋ –Η –ê.–ë–Η―Ä–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α ―É―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –¦–Α―²–≤–Η–Η (–Κ–Α–Κ–Ψ–≤ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨!). –Θ―΅–Η–Μ–Η ―è–Ζ―΄–Κ 5 ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Η –≤ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Β, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ 1-–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Φ―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö: –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―¹―¨. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –†–ù–£–€–Θ. –Γ―Ü–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è ¬Ϊ–½–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ. –ê―Ä―²–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 4-–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α (―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ): –©–Β―²–Κ–Η–Ϋ –°.–ù., –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –°.–£. –Η –ü–Α―à–Κ–Ψ–≤ –ë.–‰.–ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨. –ë―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥–Α –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Κ–Α―è! –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥ –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Κ–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ –¥―É―Ö―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–û―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α –±–Α–Κ–Β¬Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Η–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ü–Β–Ϋ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―â–Η–Φ ―¹―é–Ε–Β―²–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ¬Μ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Α ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Β. –·, –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ―²–Α–Φ –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―΅–Α, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –†–Η–≥–Η. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –†–ù–£–€–Θ. –Γ―Ü–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è ¬Ϊ–½–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ. –ê―Ä―²–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 4-–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α (―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ): –©–Β―²–Κ–Η–Ϋ –°.–ù., –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –°.–£. –Η –ü–Α―à–Κ–Ψ–≤ –ë.–‰.–ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨. –ë―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥–Α –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Κ–Α―è! –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥ –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Κ–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ –¥―É―Ö―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–û―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α –±–Α–Κ–Β¬Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Η–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ü–Β–Ϋ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―â–Η–Φ ―¹―é–Ε–Β―²–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ¬Μ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Α ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Β. –·, –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ―²–Α–Φ –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―΅–Α, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –†–Η–≥–Η.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ 60 –Μ–Β―², –Α –Φ―΄ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ ―è―Ä–Κ–Η–Β –Η ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É―Ä―΄, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―é―²―¹―è), –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è.

–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―è ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹, –Η –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –≤ –Η–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨, ―É―΅–Η–Μ–Η. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Α –Η –¥―É―à–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –£–Β―΅–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –‰–€! –ê –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ - –ë–Α―²–Β - –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É! –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

14.09.201400:1914.09.2014 00:19:39

0

13.09.201400:0313.09.2014 00:03:34

–ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –¥–Μ―è –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―Ä–Ψ―² –±―΄–Μ 260-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤―É –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –†–Ψ―è –≤ ―Ä―΄–±–Α―΅–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ–Κ. –Δ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―É―²–Η ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à―²–Η–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―à–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –≤ 6-7 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ζ―΄–±―¨, ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―ë –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―΅–Β―Ä–Ω―΄–≤–Α―²―¨. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –¥–Μ―è –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―Ä–Ψ―² –±―΄–Μ 260-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤―É –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –†–Ψ―è –≤ ―Ä―΄–±–Α―΅–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ–Κ. –Δ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―É―²–Η ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à―²–Η–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―à–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –≤ 6-7 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ζ―΄–±―¨, ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―ë –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―΅–Β―Ä–Ω―΄–≤–Α―²―¨.

–£―¹–Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 8 ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ, –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö - –Ψ–¥–Η–Ϋ 10-–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α - –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ù–Α―à –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Κ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ―É –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Η –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ―΅―ë–≤–Κ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―²―Ä–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η–¥―²–Η –¥–≤―É–Φ―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β ―É –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―², –≤–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ε–¥―¨, ―à–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä, ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Α –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –≤–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à―É –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –¥–Α, –Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Β –Η –≤–Β―Ä―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Β–Μ–Α. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –≤–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à―É –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –¥–Α, –Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Β –Η –≤–Β―Ä―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Β–Μ–Α.

–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –¦–Η–Β–Μ―É–Ω–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹―²―ë―Ä. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 28 ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à–Μ–Η –¥–≤―É―Ö–Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α –≤―ë―¹–Μ–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É βÄî 15 –Φ–Η–Μ―¨. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ¬Ϊ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―Ä–Α–Ζ¬Μ (–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –±–Β–Μ–Α―è), –Ω–Ψ–¥ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β!

–‰ –Β―â―ë –≤ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ –¥–≤–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α: 30-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤ –€–Α–Ι–Ψ―Ä–Η –Ω―Ä–Η 100 % –Ψ―Ö–≤–Α―²–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η 12-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤ –€–Β–Ε–Α–Ω–Α―Ä–Κ.

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç―¹―²–Α―³–Β―²―΄: –±–Β–≥, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≥―Ä–Β–±–Μ―è –Η –Ω–Α―Ä―É―¹...

1950 –≥–Ψ–¥ - –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–¥.

13 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è - ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–Φ - –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Θ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α¬Μ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

15 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è - –Μ―΄–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α 3 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α.

–£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ 12 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Φ (–Η―¹–Κ―Ä–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α), ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É. –î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –€–Α―Ä–Φ–Β―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ, –≥–¥–Β –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö - ―¹–Μ–Α–±–Α―è –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α–Ω―΄–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―²―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Η –Ω–Α―Ä―²―΄ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄. –ü–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ/―¹ –Γ–Α―É–Μ –€–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 19 –Φ–Α―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –Α―²―²–Β―¹―²–Α―² –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η 79 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–≤–Ψ–Η―Ö - –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι - –Ω–Ψ –Ϋ–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ζ–Α 4 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ψ 28 % –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, 50 % –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö - –Ω–Ψ –Ϋ–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η...

–‰ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.

22 –Η―é–Ϋ―è 1950 –≥. - –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅–Β―²―É –Β―ë –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Μ –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–Μ, –Α –¦–Β―à–Α –£–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι - ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ―É–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É.

–Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²―΄ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ 1 -–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â.

–‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –≤ ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η - ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–¦–Α–≤–Β–Ϋ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ü.–ï. –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Ϋ―è –£–€–Λ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β.

–î–Α–Μ–Β–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―²–Α―²―΄ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤.

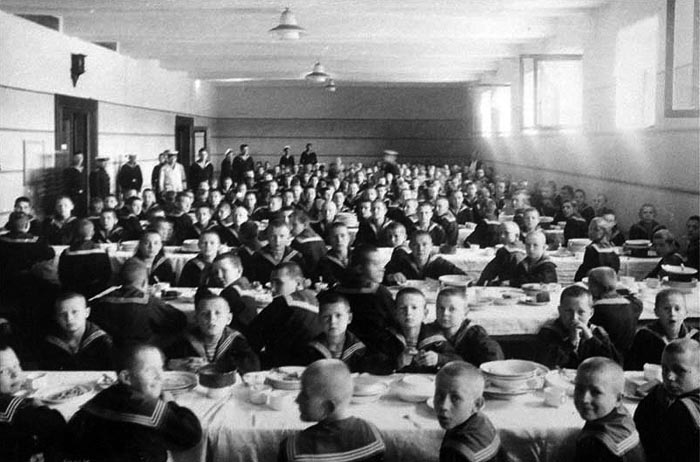

–‰–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ―² 3 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1946 –≥.: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±―É –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―é―² –Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤―²–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Ω–Η―â–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ–≤–Α―Ä–Α –Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Μ–Β–Ϋ―¨ –¥–Β–Μ–Α―é―² –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Η –Ϋ–Η –Κ –Φ–Β―¹―²―É. –½–Α–Ω―Ä–Β―â–Α―é –≤―¹–Β–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―à–Β―³-–Ω–Ψ–≤–Α―Ä–Α, –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Ω–Η―â–Η. –ü―Ä–Ψ–±―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö¬Μ.

–‰–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ 1947 –≥.: ¬Ϊ–£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―â–Η–Β ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –¥–Β–Μ―è―²―¹―è ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Α ―²–Β, –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η–Φ–Β―é―² –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ψ–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ψ–±–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Η―Ä–Ψ―²―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤. –Θ–¥–Η–≤–Μ―è―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β –¥―è–¥–Η, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² ―¹–Β–±–Β –±―Ä–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ. –ö–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α―é –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β¬Μ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –‰–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –≤ ―Ä―è–¥–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Φ–Η―Ä–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―Ä–Φ―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Β–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²―ë–Ϋ―΄―à–Β–Ι, ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―é―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹–Η―Ä–Ψ―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ - –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―É–Φ–Η―Ä–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η –Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―²–Η―Ü―΄ ―¹ –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―³–Α―¹–Α–¥–Α―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –≤―΄―à–Β–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²–Α ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –ü–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê.–‰. –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β [75]. –≠―²–Α ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –≥–¥–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 25 –Μ–Β―² ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ω–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –‰–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –≤ ―Ä―è–¥–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Φ–Η―Ä–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―Ä–Φ―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Β–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²―ë–Ϋ―΄―à–Β–Ι, ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―é―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹–Η―Ä–Ψ―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ - –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―É–Φ–Η―Ä–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η –Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―²–Η―Ü―΄ ―¹ –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―³–Α―¹–Α–¥–Α―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –≤―΄―à–Β–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²–Α ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –ü–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê.–‰. –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β [75]. –≠―²–Α ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –≥–¥–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 25 –Μ–Β―² ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ω–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.

–Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β-–Ψ―Ä–Ϋ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α―é―² –Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥ –Ψ ―Ä–≤―É―â–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ–Β. –ï―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Α―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―² –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä―΄–±―É –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Μ―é–≤–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É ―É–Μ–Ψ–≤, –Ω–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Κ ―²–Β–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―é–≤. –ü―²–Β–Ϋ―Ü―΄ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―²―¹―è –≤―΄―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Μ―é–≤–Α –Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Α–Β–Φ―É―é ―Ä―΄–±―É. –Γ–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–≤―É―² ―²–Β–Μ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ―¨―Ü–Α.¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Μ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Μ–Η―à–Η–Μ –Ψ–±–Β–¥–Α ―Ä―è–¥ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η―Ö –±–Β–Ζ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅–Α―è. –‰ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨! –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ –Ψ–±―â–Β–Φ―É ―¹―²–Ψ–Μ―É, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –Η–Ζ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β, –Α ―É–Ε –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β (–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β). ¬Ϊ... –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Β–¥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Α–Β–Κ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ –Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Ω–Η―â–Η, –Α –Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ (–¥–Ψ 15%) –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –≥–¥–Β ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄. –€–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –Ε–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Η –≤―΄–¥–Α–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ–Α–Μ–Ψ―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, ―è–Η―Ü –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ - –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―ɬΜ. ¬Ϊ... –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Β–¥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Α–Β–Κ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ –Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Ω–Η―â–Η, –Α –Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ (–¥–Ψ 15%) –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –≥–¥–Β ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄. –€–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –Ε–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Η –≤―΄–¥–Α–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ–Α–Μ–Ψ―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, ―è–Η―Ü –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ - –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―ɬΜ.

¬Ϊ... –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―è ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―è―²―¨ –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β―¹―è –Β―â–Β ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Α ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Α –Ϋ–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä–Α―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ.

¬Ϊ... –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–¥–≤–Ψ–Ι–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―².–Β. –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±―΄: ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β, –Α –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö - –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α - –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ. –‰–Ζ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β 1947 –≥. ¬Ϊ... –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–≥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Α–Ζ–Α―Ä―²–Α. –£ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ–Μ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η - –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η - ―ç―²–Ψ –¥–Β―²–Η, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –Η―Ö –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β–Φ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η―É―΅–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹ –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Α –Η –¥―É―Ö–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≥―Ä–Β–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι –Η ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―É―² –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η–Φ –±―É–¥―É―² –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨―è¬Μ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Α–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ―² ―¹–Β–±―è. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Α –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Α―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ–Ψ–¥―΄. –Δ–Α–Κ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –≥―Ä―É–Ζ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –£–Β–¥―É―â―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α–Μ –¦–Β–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ (–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è). –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Β ―Ä–Β―΅–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α: –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Α–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ―² ―¹–Β–±―è. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Α –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Α―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ–Ψ–¥―΄. –Δ–Α–Κ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –≥―Ä―É–Ζ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –£–Β–¥―É―â―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α–Μ –¦–Β–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ (–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è). –ü–Μ–Η―¹–Κ–Η–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Β ―Ä–Β―΅–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α: