–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Δ―É―Ä–±–Ψ―Ä–Β–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Β–≤―΄–Β –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

18.12.201400:0818.12.2014 00:08:38

–†–Α–±–Ψ―²–Α―è –≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β, ―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Α –£–Α―à–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –•–Α–Ϋ-–€–Α―Ä–Η –€–Α―²―ç–Ι (–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è) –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Β–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Κ–Μ―É–±–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ―É –‰.–ö., –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é 20-–Μ–Β―²–Η―è –Κ–Μ―É–±–Α. –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Ψ: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤–¥―Ä―É–≥ –£―΄, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Η―¹―¨–Φ―É, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨?¬Μ, –Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –£–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ―à–Α―Ä–Α―à–Η–Μ–Ψ. –ß–Η―²–Α―è –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –£–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Α, –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–û –Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Ϋ–Β¬Μ, –≥–¥–Β –Ζ–Μ–Α―è –Φ–Α―΅–Β―Ö–Α, –¥–Β–Μ–Α―è –Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–¥―΅–Β―Ä–Η―Ü–Β, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ: ¬Ϊ–Γ–≤–Β―² –Φ–Ψ–Ι, –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨―Ü–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Η, –¥–Α –≤―¹―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η βÄ™ –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β –≤―¹–Β―Ö –Φ–Η–Μ–Β–Β, –≤―¹–Β―Ö βÄΠ. –Η ―².–¥.¬Μ –ö–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―²–Β –£―΄ –•–Α–Ϋ―É-–€–Α―Ä–Η: ¬ΪβÄΠ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨ –£–Α―à–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Μ―É–±―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –¦―¨–≤―É –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Η―΅―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―É. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Μ―É–± –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―à ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ. βÄΠβÄΠ¬Μ. –ù―É ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―É. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ―΄. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –£–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Α–Μ –Ϋ–Α –£–Α―à–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –•–Α–Ϋ―É-–€–Α―Ä–Η - –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –•–Β–Μ―²–Ψ–≤. –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –£–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –Γ ―΅–Β–≥–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –£–Α―¹ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é: –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α?), –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ, –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –£–€–Λ, ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –£―΄ ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –Η –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η–Μ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η (1985-1992–≥.–≥.) –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ–Α –£.–ù., –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –£―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –î–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –£―΄ –Ω–Η―à–Β―²–Β: ¬ΪβÄΠ.. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –¥–Α–Ε–Β –Κ–Μ―É–± –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –£.–ù. –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ, –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Κ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Μ―É–±―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α. βÄΠ..¬Μ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ –£–Α–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―²–Α–Κ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ–± –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Β–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –£―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Ψ―¹―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―É―΅–Η―²―¨: –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Γ–û–°–½ –€–û–†–·–ö–û–£ βÄ™ –ü–û–î–£–û–î–ù–‰–ö–û–£ –£–€–Λ –†–Λ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –†–û–û –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ –¦.–î. –Δ–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –£―΄ ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Γ–û–°–½. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ –Η ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Μ–Ψ–≤, ―è –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –£―΄ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Κ–Μ―É–±–Α, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β. –ê –Β―¹–Μ–Η –£―΄ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²–Β –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α: ¬Ϊ βÄΠ. –¦―É―΅―à–Η–Φ –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –£–€–Λ βÄΠ –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Η–¥–Ψ–≤ –£–Γ –†–Λ. βÄΠ.¬Μ, ―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: ¬Ϊ–Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–±–Ψ–¥―É–Ϋ–Α¬Μ, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β: –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―ç―²–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β? –£ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤–Η–¥–Α–Φ–Η –£–Γ –†–Λ –£―΄ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ –Μ―É―΅―à–Η–Β - –Κ–Μ―É–± –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤?¬Μ. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –£–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –£―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄ –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―²–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ.  –· –Ζ–Ϋ–Α―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Μ―É–±–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―².–Κ. –¥–Ψ 2010–≥. –Φ―΄ ―¹ –Φ―É–Ε–Β–Φ (–ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ –¦.–î.) –±―΄–Μ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―â–Α―é―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η, –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ä–Β–Φ–Α―Ä–Κ–Α –¥–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²: –¦–Β–≤ –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Η –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β―²–Ϋ―΄–Φ¬Μ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―¹ 1966 –≥–Ψ–¥–Α, ―².–Β. –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–Ε–Β 48 –Μ–Β―², ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Β―é –¦–Β–≤ –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Η―΅ ―É–Ε–Β 19 –Μ–Β―², ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η 78 –Μ–Β―² –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ϋ–Ψ―¹―è―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Ψ–±―â―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –î–Α, –ö–Μ―É–± –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ù–Β―Ä–Ω–Α¬Μ –Η –¥―Ä. –£ –Κ–Μ―É–±–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –Κ–Μ―É–±–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è, ―Ö–Α–Φ–Α –Η –≥―Ä―É–±–Η―è–Ϋ–Α –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α, –≤―¹–Β ―ç―²–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―², ―².–Κ. –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ PR-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Μ―é–¥―è–Φ. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Β―², ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Β―¹―è –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι PR―â–Η–Κ –£–€–Λ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ - –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ψ ¬Ϊ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö¬Μ. –£―΄, –û–Μ–Β–≥ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ―²–Ψ –Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β? –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―². –ê –≤–Ψ―² –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–Μ: –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Κ―²–Ψ –· ―²–Α–Κ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–Ω–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α ―É –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―É –£–Α―¹. –£ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α–Φ –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –Η ―à–Κ–Ψ–Μ –£―΄ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ 56 ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Μ―É–±―΄ –¥–Μ―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Β–Ϋ–Η―è. –£―΄ –Ψ―à–Η–±–Μ–Η―¹―¨ βÄ™ –Η―Ö 57. –ö–Μ―É–± –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι. –£ –Κ–Μ―É–±–Β –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Β―²―¹―è –Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Β―²―¹―è. –ù–Α–Ζ–Ψ–≤–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ–Μ―É–± –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –±–Β–Ζ ―¹–±–Ψ―Ä–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, ―².–Β. –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ―΄–Β ―¹―É–±―¹–Η–¥–Η–Η –Η –≥―Ä–Α–Ϋ―². –ù–Α–Ζ–Ψ–≤–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Κ–Ψ –î–Ϋ―é –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –≤–Β–¥―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―¹–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―². –ê –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α: –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―² –Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Β–Ι, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É: –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 7 –Μ–Β―² –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –†–û–û –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Ψ –î–Ϋ―é –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤―΄–¥–Α―é―²―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ –Η ―².–¥., –Ϋ–Ψ –£―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η ―ç―²―É –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―²–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ –Β–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –Β―â–Β –Η–Φ–Β–Β―²–Β ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Γ–û–°–½, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥―è―² ―²–Α–Κ–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Κ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²―É –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ―É? –£―΄ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Α–Β―²–Β―¹―¨. –£―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Α–Κ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η? –û―² –Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ö–Α–Φ―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄. –Γ–Α–Φ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Β–Κ―É―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι - ―É –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α. –€–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥―Ü―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –Κ–Μ―É–± ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ 20 –Φ–Η–Ϋ―É―², ―².–Κ. –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Κ–Μ―É–±–Α ―¹ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ, –≤―¹―²–Α–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ. –£―΄ –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η―²―¨ ―Ä–Α–Φ–Κ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è –Κ –£–Α―à–Β–Φ―É –Ω–Η―¹―¨–Φ―É, –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –•–Α–Ϋ―É-–€–Α―Ä–Η, –Η –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι –£–Α–Φ–Η –£–Α―à –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –·, –û–Μ–Β–≥ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Ζ–Η―²―¨ –£–Α―à–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –£―΄ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –€–Ψ–Ε–Β―² –Η –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù–Ψ ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤―¹–Β ―²–Β―΅–Β―² –Η –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –î–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α 180*, –Α –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Φ―É―à–Κ–Β¬Μ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Η―². –£–Ψ―² –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Η –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ ¬Ϊ–Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ―¹―è¬Μ. –‰ –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η, ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –±–Β―¹―²–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –£–Α–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β, –Κ–Α–Κ –£―΄ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ–û–°–½–ê –€–û–†–·–ö–û–£-–ü–û–î–£–û–î–ù–‰–ö–û–£ –£–€–Λ –†–Λ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–û–°–½–ê. –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β. –‰ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β, –Α ―²–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ω―É―²–Α–Β―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ. –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ–Α –™.–£. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –û–Μ–Β–≥ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤: –Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –•–Α–Ϋ-–€–Α―Ä–Η –€–Α―²–Β–Ι! –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –£–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –½–Α 6 –Μ–Β―² –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨. –‰ ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨ –£–Α―à–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –ö–Μ―É–±―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –¦―¨–≤―É –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Η―΅―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―É. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Μ―É–± –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―à ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ. –€―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –‰ ―è –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―é―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, –Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –ö–Μ―É–±, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―ç―²–Ψ –ö–Μ―É–± –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Ζ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ. –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –•–Β–Μ―²–Ψ–≤: –½―Ä―è –£―΄ ―²–Α–Κ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Α―Ö...–ü―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ―É–±―΄ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―² ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è,―Ö–Ψ―²―è –Η―Ö ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Ϋ–Α "–ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤",–Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Η–≤–Α―é―² –¥–Β―²―è–Φ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –¥–Α –Η –Κ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤–Ψ–±―â–Β–Φ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Μ―è –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü, –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Α –ö–ê–î–Α–Φ–Η....–ê –≤ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α―Ö –‰–≥–Ψ―Ä―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è.. –û–Μ–Β–≥ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤: –· –Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η –Κ–Μ―É–±―΄, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―²–Ψ –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –£–€–Λ. –£―¹–Β–≥–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ 256, –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β 3000. –‰ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö. –‰ ―è –Η–Φ–Β–Μ ―²–Α–Κ―É―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Κ–Μ―É–±–Α –Η–Μ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Η ―².–Ω. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –¥–Α–Ε–Β –Κ–Μ―É–± –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –£.–ù. –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ, –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Κ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Μ―É–±―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―è –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é. –½–Ϋ–Α―é ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, –Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨ –Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –¦―É―΅―à–Η–Φ –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –£–€–Λ, –Κ–Μ―É–± –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α –Μ―É―΅―à–Η–Ι. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ , ―¹–Κ–Α–Ε―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Η–¥–Ψ–≤ –£–Γ –†–Λ. –û –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Α―Ö. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η: –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ 56 ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ–Η –Κ–Μ―É–±–Α―Ö. –î–≤–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―¹–Β–Μ–Η –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ―É –Ζ–Α –Ω–Β–¥–Ψ―³–Η–Μ–Η―é. 1025 –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―².–Β. –Μ–Β―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 30 –Κ–Μ―É–±–Α―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –£ 3 –Κ–Μ―É–±–Α―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ω―¨―è–Ϋ–Κ–Η –Η –¥―Ä–Α–Κ–Η. –ê –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Α ―¹ –Φ–Α–Φ–Α–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 56 –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ.

18.12.201400:0818.12.2014 00:08:38

0

18.12.201400:0518.12.2014 00:05:26

7 –Η―é–Μ―è 1999 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Α―Ä–±–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ 18 –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―΅―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 15 –Μ–Β―². –û–± –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η―²–Ψ–≥–Α―Ö –Β–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ë–ê–¦–Ϊ–ë–ï–†–î–‰–ù–ê.  βÄ™ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι? βÄ™ –î–Α, –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤ ―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ―É ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―é βÄ™ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ζ―è–Μ–Η –Ζ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Β XVIII-XIX –≤–≤., –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ 1917 –≥–Ψ–¥–Α –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 212 –Μ–Β―². –€―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ. –™―Ä–Β–Ι–≥–Α, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –‰.–ë―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –£ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Φ―΄ –≤–Ζ―è–Μ–Η –Η ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―Ü–Β–≤ βÄ™ ―³–Μ–Α–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Α―Ü–Κ–Α–Ϋ–Α―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –£ –Θ―¹―²–Α–≤–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤: ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ε–Η–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –‰–Ζ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ψ–≤, –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Α―¹―¹–Α–Φ–±–Μ–Β–Η –Η –±–Α–Μ―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η. –ù–Α―à–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –¦.–ö–Β―Ä–±–Β–Μ―¨, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –£.–ù–Β―¹―²–Β―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –™.–Γ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≤, –™.–£–Ψ–Ζ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Γ.–ë―Ä–Ψ–≤–Κ–Η–Ϋ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä –ê.–ü–Ψ―¹―²–Ψ–Μ, –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄ –ê.–¦–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –¦.–ü―Ä―΄–≥―É–Ϋ–Ψ–≤, –ê.–†–Ψ―¹―²–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι, –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Η –€–Α―²–≤–Β–Ι –®–Ω–Α―Ä–Ψ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ, –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É, –Α–Κ―Ü–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―É ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥¬Μ (–≤ –®–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –Η –Δ―É–Μ–Β) –Η 100-–Μ–Β―²–Η―é –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Η –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―Ö–Ψ―΅―É ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Φ―è βÄ™ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―É―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –≤ ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Β ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–¥–Β–Ι. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι... –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―² ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α¬Μ, –Κ―É–¥–Α –±―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β. –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –Μ–Η―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –±―΄―²–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –û―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –¥–Α―é―² –Η–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Η―Ö ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―à–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β 15 –Μ–Β―² –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Β –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Ψ―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –Μ–Η―Ü–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –ù. –ê. –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –Η –î. –£. –ë―É–Μ–≥–Α–Κ–Ψ–≤–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–±―â–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. βÄ™ –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Ψ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄―Ö ―à–Α–≥–Α―Ö –Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Β–¥―¨ 15 –Μ–Β―² βÄ™ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι?  –ê–Κ―Ü–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Η ¬Ϊ10 –Μ–Β―² –≥–Η–±–Β–Μ–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ¬Μ, 2010 –≥. –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –£–€–Λ –Ϋ–Α 65-–Μ–Β―²–Η–Η –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –™–® –£–€–Λ¬Μ, 2010 –≥. βÄ™ –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Ϋ–Α―à–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2000 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–≥–Η–± ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ¬Μ. –û–±―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –£–€–Λ, –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–€–Β–±–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ, –û–ê–û ¬Ϊ–Δ–Α―²–Ϋ–Β―³―²―¨¬Μ, –Δ―É–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Μ―¨–≥–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Η –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–±–Β–Μ–Η –¥–Μ―è 93 ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η―Ö –Ψ―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β, –Ϋ–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―É―¹―²―΄–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄. –ù–Α―à–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Η–Φ. –ê–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –≤–Η–¥–Β –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤, –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―² ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α, –Ψ―²―Ü–Α –Η–Μ–Η ―¹―΄–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄.  –Γ―²–Β–Ϋ–¥ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –≤ –€–Α–Ϋ–Β–Ε–Β¬Μ, 2010 –≥. βÄ™ –£–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –¦―é–¥–Η. –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è. –Λ–Α–Κ―²―΄¬Μ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –Ψ –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η (–€–€–ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η) –Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö. –ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β. –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Φ―É–Ζ–Β―é? βÄ™ –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α ―²–Β–Κ―É―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Γ–€–‰ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ 27 –Η―é–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Α―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–€–ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹―²–Α–Μ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α (–€–ü–ö) ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ. –≠―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―é –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Β –≤ 2013βÄ™2014 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –£–€–Λ, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –ö–Μ―É–± –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Γ–Ψ―é–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Γ–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –™–Α–¥–Ε–Η–Β–≤–Ψ, –Γ–Ψ―é–Ζ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ –†–Ψ―¹–Η–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –ù–Α–Φ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―΄ –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –î―É–Φ―΄, –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η―è –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Β―é –€–Β–Ε–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―é, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Λ, –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Α―²–Α –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –€―É–Ζ–Β–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α (–≥. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥), –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―¹–Β ―²–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Ξ–Ψ―΅―É –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―É –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ―É–Ζ–Β―è –Η –Β–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Α βÄ™ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ë-396¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ö―É–Ζ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –€–Α–Ι―¹–Β–≤–Η―΅–Α –Η –€–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―¹–Α–Φ―É―é –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤ –¥–Β–Μ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α. –û–Ϋ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η, –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Φ―ç―Ä–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Λ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―É―é –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Λ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―΅―É –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Γ–€–‰: –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤–Α―à–Β–Φ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―É, –≥–Α–Ζ–Β―²–Α–Φ ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä¬Μ, ¬Ϊ–ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ, ¬Ϊ–ê―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η¬Μ, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ. –Γ―²–Α―²―¨–Η –≤ ―ç―²–Η―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Β–Β.  –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―É –€―É–Ζ–Β―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –Β―â–Β –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –Β―â–Β –¥–≤–Α –Ϋ–Β–Φ―É–Ζ–Β–Β―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α: –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Α–Ϋ ¬Ϊ–û―Ä–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ –Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Κ–Α―²¬Μ. –î–Μ―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹ –î–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. βÄ™ –ü–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² –Μ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η –€―É–Ζ–Β―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ?  βÄ™ –û–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –€―É–Ζ–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η–Φ–Β–Β―² –≤―¹–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄. –£―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è –≤–Ζ―è―²―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è, –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Φ―ç―Ä―É ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Γ–Β―Ä–≥–Β―é –Γ–Ψ–±―è–Ϋ–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ξ–Η–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, –Α –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ü–Α―Ä–Κ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ βÄ™ –ü–Α―Ä–Κ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄. –· ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Η –ü–Α―Ä–Κ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –±―É–¥–Β―² ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –î–Ϋ―è –£–€–Λ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Α–≤―²–Ψ―Ä –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Η–Ε–Η―²–Β–Μ―¨ –Η–¥–Β–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ¬Ϊ–ê–Μ–Μ–Β―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄¬Μ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–¥―é–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –€–€–ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ê–Μ–Μ–Β–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Λ –Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥―΄ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ –±―é―¹―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ. –Λ. –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Ω–Ψ–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –ê–Μ–Μ–Β–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –±―é―¹―²–Α–Φ–Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–≤ βÄ™ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―É –±―é―¹―²–Α –Λ. –Λ. –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤―É, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―è ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –û–≤―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄ™ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ¬Μ. –ß–Α―¹―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Α –≤ –¥–Α―Ä –€―É–Ζ–Β―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–¥–Β―²–Α–Φ, –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β –™–® –£–€–Λ. –£ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―² –Η–Ζ –î–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Α―Ä–Κ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –™–ê–Θ–ö –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ¬Ϊ–€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ¬Ϊ–†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η ―²―É―Ä–Η–Ζ–Φ–Α –Ϋ–Α 2012βÄ™2018 –≥–Ψ–¥―΄¬Μ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Α–Φ–Η. –ê ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É―² –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. βÄ™ –ü–Ψ –≤–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι –¥–Α―¹―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β?  - –· ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤! –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨―é. –£–Β–¥―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –€―É–Ζ–Β―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ϋ–Β–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Β–Φ ―¹―²–Α–Ϋ―É―² ―é–Ϋ–Ψ―à–Α –Η–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –≤–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η –Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―É–¥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –Δ–Α–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Μ―É–±–Ψ–Φ. –Θ–Ε–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η ―²–Β, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤–Β―¹–Μ–Ψ, –≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É–Ζ–Μ―΄ –Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―² –≤ –Κ–Μ―É–± ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―é –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ψ–≤, ―¹ –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–Φ―É –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―² –Η –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² ―Ä–Β–±―è―² –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É, –Κ –Λ–Μ–Ψ―²―É. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β 40 –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –£–€–Λ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α―Ö –Μ―é–±–≤–Η –Κ –û―²―΅–Η–Ζ–Ϋ–Β, –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ–Η―Ö–Ψ―¹―²–Η –Η –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ. –‰ ―ç―²–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨–Β, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Η –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―². –ö–Α–Κ –Φ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ –Η –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –Η –≤ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Η ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é. –½–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―΄–Ζ–Ψ–≤―É―², –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―². –·―Ä–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä βÄ™ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η―¹―²–Ψ–≤, –≤―΄―Ä–Ψ―¹―à–Β–Β –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β.  –£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―¹ ―é–±–Η–Μ–Β–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―é.

18.12.201400:0518.12.2014 00:05:26

0

17.12.201400:0517.12.2014 00:05:47

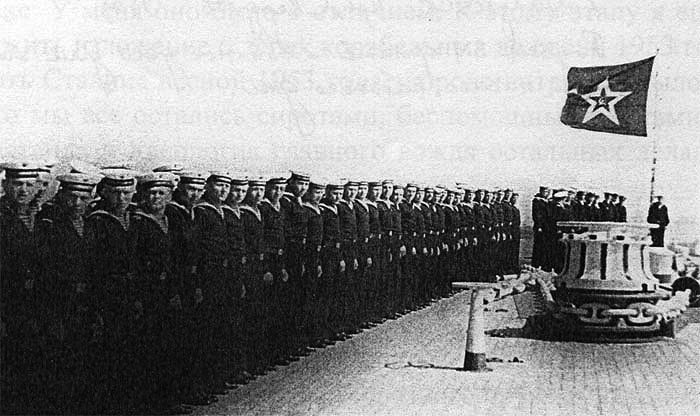

–Γ–Φ–Β―Ä―²―¨ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1953 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Α, –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Α–Φ–Η, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Α –Η –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ε–¥―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―²―Ä―è―¹–Κ–Η –≤ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ–Η, ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β. –î–Μ―è ―¹–Κ―É–Κ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Η―Ü–Α–Φ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö "–±–Ψ–Β–≤―΄―Ö" ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –¥–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –¥–Α―²―¨ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Φ–Β―¹―²–Α –Η ―Ä–Ψ–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ. –ß–Α―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α ―ç―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö. –ü–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥. –£―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ë–ß –Η ―¹–Μ―É–Ε–± –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α 4-5 –Μ–Β―² –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β. –ö―É―à–Α–Μ–Η –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ζ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –™.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ.  –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (1.5.1917-21.12.1987), –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (8.5.1972). - –†–Η–Φ–Α―à–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –ê.–ê., –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –£.–€. –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Γ-–ü–±, –Λ–Η―Ä–Φ–Α –ê–Μ–Η–Ϋ–Α 2013. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–≥ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –¥–Α―²―¨ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –≤―¹–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η: –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι (–†–¦–Γ "–™―é–Ι―¹"; ); –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι (–†–¦–Γ "–†–Η―³"; ); –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι (–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α) ; –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Ψ–Φ 152 –Φ–Φ (–†–¦–Γ "–½–Α–Μ–Ω" - 2 –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Α"; ); –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α 100 –Φ–Φ (–†–¦–Γ "–·–Κ–Ψ―Ä―¨"-2 –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Α) ; –û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± (–†–¦–Γ "–½–Α―Ä―è"; ); –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –±–Α―à–Β–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α (–†–¦–Γ "–®―²–Α–≥-–ë" - 4 –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Α) ; –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ –Η–Ζ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Η–Ϋ―³―Ä–Α–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β–Κ―²―Ä–Β (―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä) –Η –¥―Ä. –£―¹–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –û–Ϋ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ–Η –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –≤ ―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Η. –Γ–Μ–Α–±―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –†–¦–Γ "–™―é–Ι―¹-2" –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –†–¦–Γ "–·–Κ–Ψ―Ä―¨" –Ϋ–Α ―²–Β―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―É―²–Η –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –†–¦–Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –†–¦–Γ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.  –£–Ψ―² ―ç―²–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1957-1960 –≥–≥. –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ù–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Α―¹–Ω–Β–Κ―²–Α―Ö –Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Η―è. –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É–Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―¹–Κ–Α―΅–Ψ–Κ –≤ XXI –≤–Β–Κ. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –ù–ê–Δ–û –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨―¹―è ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Β―¹–Μ–Η –± –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ù.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤―΄–Φ. –™―É–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –£–€–Λ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤―Ä–Β–¥ –Ξ―Ä―É―â–Β–≤ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Β, –ù–‰–‰ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η ―².–¥. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö. –î–Α–Ε–Β ―΅–Α―¹―²―¨ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Ι ―É―à–Μ–Η –≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤―É–Ζ―΄ –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Η –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è. –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤ 1960-–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α–Φ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ι ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Η–Ζ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤―΄―¹–Β–Μ―è–Μ–Η. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –Η –Ψ–±–Η–¥–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² ―²–Β "―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α" –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –ü―Ä–Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄: –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄. –£–Β–¥―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Ω–Α―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –û–Ϋ–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Α –≤ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ζ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹. –û ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Α―²―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α―Ö –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹―²–Η―Ö–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –¦―é–±―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –≠―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –¥–Α –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―΄–Φ, ―Ä―É―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ―² ―²―Ä―É–¥ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ.  –ï―â–Β –¥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι 1958-1960 –≥–≥. –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Η–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–≤–Β―¹―²–Η ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―É–Φ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―² –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Ι –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –•―É–Κ–Ψ–≤–Α. –ë―΄–Μ–Α –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η―è –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ι ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Μ―é–Ϋ―²–Α―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –±–Β–Ζ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è–Μ–Η ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β: –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–± ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£–Ψ―² ―ç―²–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ω–Β―Ü–≤–Α–≥–Ψ–Ϋ –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –•―É–Κ–Ψ–≤–Α –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ψ―² –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Α, ―²–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ζ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ―¹―è. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™.–•―É–Κ–Ψ–≤–Α ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–± –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£–Ψ―² –≤―¹―è ―ç―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –±―΄–Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α "–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β" –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―¹―²–Α–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Β―¹–Β―² –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Κ―É―à–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –£―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –Η –Ϋ–Β―¹–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –€–Α―Ä―à–Α–Μ –•―É–Κ–Ψ–≤ –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ, –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Ψ –™.–•―É–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨. –ü–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―¹―²–Α–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Κ―É―Ä–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ï–Φ―É –Ε–Β –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –£–Ψ―² ―ç―²–Η –¥–≤–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α―Ö –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ê –≤–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ε–Η–Μ―¨―è –Ω―Ä–Η –•―É–Κ–Ψ–≤–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β. –£ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –Ω–Η―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ: –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―²―Ä–Α–Ε –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄, –Κ–Α–Κ–Α―è –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Β–±–Β–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –•―É–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –‰–Ϋ–¥–Η―é, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–≤–Β–Μ–Η ―³–Η–Ζ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –≤ ―à―²–Α–±–Α―Ö, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é. –£–Ψ―² ―ç―²–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Η –Η–≥―Ä–Β –≤ ―³―É―²–±–Ψ–Μ, ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―è―΅ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–≤–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ–Α.  (23.6.1906-17.5.1962). - . –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Α―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –Θ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―É ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Μ–Η―à―¨ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤―É. –≠―²–Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü―΄ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö: –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ - –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–€–Λ, –Α –ê.–™.–™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β "–Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤" –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η ―É ―²―Ä–Α–Ω–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –†–¦–Γ, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Φ–Α―΅―²–Α―Ö –Η –¥–Μ―è –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ϋ–Η ―Ü–Β–Μ–Β–Ι. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―è –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―É―²–Α–Μ –Η –±–Ψ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―²–Α―²―¨ ―²–Η–Ω―΄ –†–¦–Γ. –ù–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α–Φ–Η. –£–Β–¥―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β–Μ–Α –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Η–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –±―΄–Μ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β―Ü, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―Ö–Ψ―Ö–Μ–Α―Ü–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι –Η –Ϋ–Β –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±. –£ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 10 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β. –½–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α. –ü–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Κ –≤–Β–Ζ–¥–Β –¥–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Ι, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η. –£―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Α –Β―¹–Μ–Η –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Α –ö–ü–Γ–Γ –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Ψ–≤, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è. –î–Μ―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―Ö–Μ–Β–±, –Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Μ–Η―à–Ϋ―è―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Η ―²―Ä–Α―²–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η–Ζ–Φ–Α-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―Ü–Β–Μ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –£―¹–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –≤ –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η―è―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α―Ö.  –€–Ψ–Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤¬Μ, –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ, 1953 –≥. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–Β ―è–¥―Ä–Ψ, –Ψ–Ω–Ψ―Ä―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –û–Ϋ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Μ―É–Ε–± –Ω―¨–Β―² ―¹–Ω–Η―Ä―², –Η –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―¨–Β―². –£―΄–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Η―Ä―² –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β –¥–Μ―è –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η ―²–Β–Κ―É―â–Η―Ö –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α―Ö –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ―²–Η―Ä–Κ–Η –Ψ–Ω―²–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ψ–≤ –Η ―².–¥. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Β―Ü –£.–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É ―¹–Ω–Η―Ä―² –≤ –¥–≤―É―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 9 –Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤. –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Η―Ä―² –Ω–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ. –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Ψ ―è –Ψ―²–Μ–Η–≤–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤ ―¹–Β–Ι―³, –Η –≥―Ä–Α–Φ–Φ 100 –±―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Β―Ü –¥–Μ―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ―É–Ε–¥, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η. –€–Ψ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Ω–Η―Ä―² –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―é, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α –Ϋ–Α―Ä–Β–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β "–Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è" –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Α –Η –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–Β ―è–¥―Ä–Ψ –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –±–Α–Μ―É–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Η –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ―è, –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ë–ß –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥―É―à–Α –Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―Ä―É―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ζ–Β, –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ –Ε–Η–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –û―² –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ, ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä–Α–Κ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹―¹–Ψ―Ä―΄, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ζ–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι. –Γ–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Β (–Δ–≤–Β―Ä–Η), –Φ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ê –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―è –¥–Α–Ε–Β –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―Ü–Β–Φ- ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –£. –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ―΄–Φ. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄, –Ψ–Ω–Β–Κ–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –· –Η–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Η―Ö ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―² –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –£.–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―É–Φ–Β―Ä, ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹―É –Η ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Α―è. –€–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö. –≠―²–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Κ–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΅–Η–≤―΄–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ 1953-1954 –≥–Ψ–¥–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö.  –¦―É―΅―à–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ - –Φ–Ψ―è –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α. –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ, 1953 –≥. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ―Ä–Μ "–Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤". –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –û.–‰.–†―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Κ–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ –≤―΄―¹―à–Η–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –¥–Μ―è –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è - ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü–Ψ―Ä―²―¹–Φ―É―² –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―΄ –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ II. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –¥–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε. –î–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –ü–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹–Μ―É―Ö–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Η–¥–Β–Φ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É―Ö–Η. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –Α –Ϋ–Α ―³–Β―Ä―²–Ψ–Η–Ϋ–≥. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ü–Ψ―Ä―²―¹–Φ―É―²–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨-―³–Β―Ä―²–Ψ–Η–Ϋ–≥. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Ψ―¹–Α –¥–≤–Β ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ω–Η –Κ―Ä–Β–Ω―è―²―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ–±–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Η―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨. –Λ–Β―Ä―²–Ψ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α―è ―¹–Κ–Ψ–±–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–≤―É―Ö ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α―è –Η―Ö ―è–Κ–Ψ―Ä―¨βÄ™―Ü–Β–Ω–Η. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α―΅―²–Α―Ö –¥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ 42 –Φ–Β―²―Ä–Α –Ψ―² –≤–Α―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―É―é –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ―É ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö. –Γ―É―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ―É. –ß–Α―¹―²―¨ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ –†–¦–Γ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―¨, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ, –Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Η―²―¨ ―à–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι. –†–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η. –€–Ψ–Η "―Ö―Ä–Α–±―Ä―΄–Β" –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Α –≤–Ψ―² ―¹ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–±―è –Κ –Φ–Α―΅―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ö―É–Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²―¨. –Γ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ ―ç―²–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Α –Ω―Ä―΄–≥–Α―²―¨ ―¹ –Φ–Α―΅―²―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α―΅―²―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²―É―² ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β―É–≤―è–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ.  –ù–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―΅–Α―¹―²―è–Φ –Η ―¹–Μ―É–Ε–±–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Η–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –ö―²–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η―², –Κ―²–Ψ ―΅–Η―¹―²–Η―², –Κ―²–Ψ –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä―É–Β―² –Ψ―² "–Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤" ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄. –ù–Ψ –Ω―É―à–Κ―É –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Β―à―¨, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²―΄ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―²–Ψ–Ε–Β. –ê –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Α –Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–Ι ―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄. –ü―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ. –· –±–Β–≥–Ψ–Φ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Ω–Ψ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Η–¥–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ―É, –≤―¹–Β –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Β―à–Η–Φ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è. –û–Ϋ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄, ―è –¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η. –û–Ϋ –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ζ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Α ―è ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ-–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –≠―²–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 50 –Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ ―à–≤–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Η―Ö –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β. –ü–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―à–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η ―¹ –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Μ–Α―â-–Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ, –Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―³–Η–≥―É―Ä–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –î–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É–±–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η, –±–Β–Μ―΄–Β –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Η –Η ―².–¥. –Γ–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β: –¥–≤―É―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö - –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É –£–€–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤―É –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―΅–Β―²–Κ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ (―³–Β―Ä―²–Ψ–Η–Ϋ–≥). –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –£.–½–Η–Φ–Η–Ϋ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–€–Λ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É–±―΄―²–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η "–Ω―É–Ζ–Α―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö" –Η–Ζ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α "–ê―¹―²–Ψ―Ä–Η―è" –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –û–Ϋ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β―¹―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι (–Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α –€–Α–Μ–Η–Κ–Α). –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¥–Ψ –ü–Ψ―Ä―²―¹–Φ―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α. –£ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, ―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Ψ―΅–Κ–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£―¹–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ϋ–Α―à–Η, –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à―É ―΅–Β―²–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Γ–Γ–Γ–†. –ë―΄–Μ–Η –Φ―΄ ―²–Α–Φ –¥–Ψ 6 –Η―é–Ϋ―è 1953 –≥–Ψ–¥–Α, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é. –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―é –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ. –≠―²–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Α―¹–Α –Β–Ζ–¥―΄ –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –≥–¥–Β –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―΄, –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É ―¹ –Ζ–Α–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –ö.–€–Α―Ä–Κ―¹.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

17.12.201400:0517.12.2014 00:05:47

0

16.12.201400:1116.12.2014 00:11:10