–С–∞–љ–љ–µ—А

–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ –Ю–Я–Ъ

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

18.08.201210:0118.08.2012 10:01:50

–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П (—З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Г–ґ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–±–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–µ-–Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –µ—Й–µ —Б–Њ–±–∞—З—М–Є ¬Ђ—В–∞–Ї—Б–Є¬ї) —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –∞–≤–Є–∞–Љ–∞—А—И—А—Г—В –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–∞-–Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ-–Ю—Е–Њ—В—Б–Ї-–•–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї –Є –і–∞–ї–µ–µ –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е –Ш–ї-14 –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б 14-—О –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–∞–Љ–Є. –Р–≤–Є–∞—А–µ–є—Б—Л —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –µ–ґ–µ—Б—Г—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є, –∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М 1-2 —А–∞–Ј–∞ –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О, –Є–±–Њ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Њ—В –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –∞ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –њ–Њ —В—А–∞—Б—Б–µ –±—Л–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є –Њ—В –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ—Л—Е.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е —А–µ–є—Б–Њ–≤ –≤—Л–±—А–∞–ї—Б—П —Б –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Є –Є —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –°—Г–љ. –Т —Д–Њ—А–Љ–µ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞, —Б –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї—Г—И—Г–±–Ї–Њ–Љ (–Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і) –Є —В–Њ—Й–Є–Љ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–Є—И–Ї–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –њ–∞—З–Ї–∞ –≥–∞–ї–µ—В, –њ–∞—А–∞ –љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –Є –і–≤–µ –њ–∞—З–Ї–Є ¬Ђ–Я–∞–Љ–Є—А–∞¬ї, –±—А–Є—В–≤–∞, –Љ—Л–ї–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ). –С–Њ–ї—М—И–µ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –±–∞–≥–∞–ґ –°—Г–љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–Љ.

–Э–∞ ¬Ђ–і–µ—Б—П—В–Њ–Љ¬ї –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ –Њ—В –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є–ї—Б—П ¬Ђ–∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В¬ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –±–∞—А–∞–Ї, –≥–і–µ –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–∞–ї–µ¬ї –Ї—Г—З–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А–∞–љ–Ј–Є—В—З–Є–Ї–Є —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —А–Ї–ґ–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є-—Б–Є–і–Њ—А–∞–Љ–Є –Є —А–∞—Б–Ї—А–µ–њ–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–і–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ—Л —Г–і–∞—З–Є¬ї —Б –Њ—Б—В—А—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–≥–∞–ґ–∞. –Т –Ј–∞–ї–µ - –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г—В—Л–µ –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Л-–Њ–Ї–Њ—И–Ї–Є –Є –њ–Њ–ї–љ–∞—П –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є.

–Я–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б–Є–≤–µ –°—Г–љ –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї–Њ–Ї—Б—П —Г –Њ–Ї–Њ—И–µ–Ї-–∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А, –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є —Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї –ї—О–і—П–Љ: ¬Ђ–°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –≥–і–µ —Н—В–∞ –•–∞–љ–і—Л–≥–∞?¬ї –Ы—О–і–Є –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є: ¬Ђ–£–≤—Л, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ¬ї.

- –≠-—Н, –і—А—Г–≥! –≠—В–Њ –≤ –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є. –Ґ—Г–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ ¬Ђ–Ф–∞–ї—М—Б—В—А–Њ—П¬ї, - –љ–∞–і–Њ—Г–Љ–Є–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –°—Г–љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є¬ї, —Е–Љ—Г—А—Л–є —В—А–∞–љ–Ј–Є—В–љ—Л–є –і—П–і—П. - –Т–Њ–љ, –≤–Є–і–Є—И—М –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ? –Ґ—Г–і–∞ –Є —В–Њ–ї—З–Є—Б—М. –°—Г–љ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї—А–µ–±—Б—П –≤ . –Ф–≤–µ—А—Ж–∞ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Є —З—М—П-—В–Њ —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П, –љ–µ—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ–∞—П –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Л, –±—Г—А–Ї–љ—Г–ї–∞: ¬Ђ–І–µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ?¬ї –°—Г–љ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї—А–µ–±—Б—П –≤ . –Ф–≤–µ—А—Ж–∞ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Є —З—М—П-—В–Њ —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П, –љ–µ—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ–∞—П –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Л, –±—Г—А–Ї–љ—Г–ї–∞: ¬Ђ–І–µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ?¬ї

- –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ –Ј–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ, - –°—Г–љ –±—Л–ї –Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤. - –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –і–Њ –•–∞–љ–і—Л–≥–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ?

- –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, - –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П.

- –Р –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–љ–µ... –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є —А–µ–є—Б? - –Є –°—Г–љ —Б –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≤ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ.

- –Ъ–∞–Ї –±—Г–і–µ—В —А–µ–є—Б, –Њ–±—К—П–≤–Є–Љ, - –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ. - –°–Є–і–Є—В–µ, –ґ–і–Є—В–µ. –Т—Л–Ј–Њ–≤–µ–Љ.

–°—Г–љ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П: —А–µ–є—Б –±—Г–і–µ—В! –Ю–љ ¬Ђ—Г—З—В–µ–љ¬ї –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ґ–і–∞—В—М. –Ь–µ—Б—В–∞ –≤ –Ј–∞–ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ш –°—Г–љ –≤—Л—И–µ–ї, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Г–ї–µ–≥—Б—П –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ, —З—Г—В–Ї–Њ —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —Е—А–Є–њ—Л —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –і–Є—Б–њ–µ—В—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є.

–Т—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ, —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –Ї—А—Г—В–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –љ–µ–±—Г –Є –Њ–љ–Њ –Ј–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–Њ –Ј–∞ –≥—А–µ–±–љ–Є –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –≥–Њ—А. –°—Г–љ –Ј–∞–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П: –љ–µ –њ—А–Њ–Ј–µ–≤–∞—В—М –±—Л! –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Ї –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–Њ—И–Ї—Г:

- –Ш–Ј–≤–Є–љ—П—О—Б—М. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–є—Б –љ–∞ –•–∞–љ–і—Л–≥—Г?

- –Р —Н—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –і–∞–і—Г—В –Ј–∞—П–≤–Ї—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –Є –±—Г–і–µ—В, - –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б.

- –Р –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П... –Ј–∞—П–≤–Њ–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ? - —Б –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°—Г–љ.

- –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

- –Р —З–∞—Б—В–Њ –Њ–љ–Є, —Н—В–Є –Ј–∞—П–≤–Ї–Є?

- –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —А–∞–Ј –≤ —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є, - –Є –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї–Њ—Б—М. –°—Г–љ –њ–Њ—Е–Њ–ї–Њ–і–µ–ї: –ґ–і–∞—В—М —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є?!

–Я–Њ–Ї–∞ –°—Г–љ —Б–Ї—А–µ–± –≤ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ, –≤ –Ј–∞–ї–µ –њ–Њ—И–ї–Њ —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—А–Њ–і —Е–ї—Л–љ—Г–ї –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і.

-–Р –љ—Г! –Ч–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т—Л–Љ–µ—В–∞–є—Б—М! - –Є –≤—Л—Б–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б—Г–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–є –і—Г–±–Є–љ–Њ–є –≤—Л–≥–љ–∞–ї –ї—О–і–µ–є, —Г—Б–µ–ї—Б—П –љ–∞ —П—Й–Є–Ї –њ–µ—А–µ–і –і–≤–µ—А—М–Љ–Є ¬Ђ–∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞¬ї. - –Ч–∞–Ї—А—Л—В–Њ. –Ъ–Њ–Љ—Г –љ–µ —П—Б–љ–Њ? –Ь–Њ–≥—Г –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В—М!

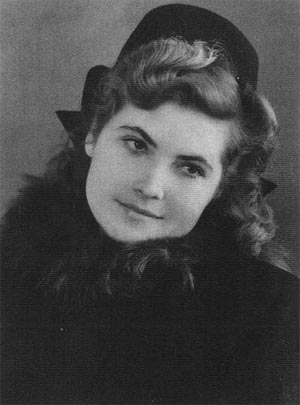

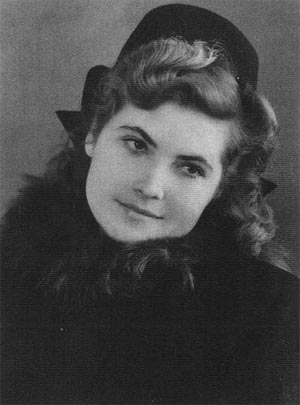

–Ш —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—И–µ–≤–µ–ї–Є–≤–∞–ї –і—Г–±–Є–љ–Њ–є. –Э.–Ш.–®—В—Л—А–Њ–≤–∞ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. 1952 –≥.–°—Г–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Э–∞–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –±–ї–µ–Ї–ї—Л–µ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є, –Є –°—Г–љ —А–≤–∞–љ—Г–ї –Ї –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ: –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ - –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤ –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ, –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Г. –Э.–Ш.–®—В—Л—А–Њ–≤–∞ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. 1952 –≥.–°—Г–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Э–∞–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –±–ї–µ–Ї–ї—Л–µ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є, –Є –°—Г–љ —А–≤–∞–љ—Г–ї –Ї –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ: –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ - –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤ –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ, –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Г.

–Э–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П ¬Ђ–њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–∞ –≤ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞¬ї, —И–Љ—Л–≥–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –±—Л—Б—В—А—Л–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –°—Г–љ —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –±—А–Њ–і–Є–ї –њ–Њ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–Ј—А–µ–ї: –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–∞ ¬Ђ–Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ¬ї! –Т–Њ—В —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ!

–У–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–∞ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –Љ–Є—А–∞ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і–≤–µ—А—М—О. –°—Г–љ –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї. –Ґ–Є—Е–Њ. –°—Г–љ –Ј–∞–±–∞—А–∞–±–∞–љ–Є–ї. –У–ї—Г—Е–Њ. –°—Г–љ –љ–∞—З–∞–ї –ї—П–≥–∞—В—М –і–≤–µ—А—М –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Њ–Љ: –љ–Њ—З—М –≥–љ–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –°—Г–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ.

- –І—В–Њ –љ–∞–і–Њ? - –Ј–∞–Њ—А–∞–ї –Є–Ј-–Ј–∞ –і–≤–µ—А–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–є –±–∞–±–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. - –Ь–µ—Б—В –љ–µ—В—Г! –Ъ–Њ–Љ—Г –љ–µ —П—Б–љ–Њ?

- –Я—Г—Б—В–Є—В–µ. –ѓ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є. –ѓ –њ—А–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ, - –ґ–∞–ї–Њ–±–љ—Л–Љ —А–µ—З–Є—В–∞—В–Є–≤–Њ–Љ –Ј–∞–љ—Л–ї –°—Г–љ, - –Љ–љ–µ –љ–µ–≥–і–µ –љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М!

- –£ –љ–∞—Б –Ї–∞—А–∞–љ—В–Є–љ. –Ф–Є—Д—В–µ—А–Є—П. –Я–Њ–љ—П–ї? - –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О.

- –Р –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –Љ–љ–µ?

- –Р –Ї—Г–і–∞ —Е–Њ—И—М! –•–Њ—В—М –≤ —П–Љ—Г! - –Є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Є—Б—З–µ–Ј. . .

–£–љ—Л–ї—Л–є –°—Г–љ –њ–Њ–њ–ї–µ–ї—Б—П –≤–і–Њ–ї—М –Љ–Њ–ї—З–∞—Й–Є—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤. –†–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А¬ї. –Ю—В–Ї—А—Л—В!

–°—Г–љ –≤–Њ—И–µ–ї, —Б—Г–љ—Г–ї —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Г —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ—З–Є–Ї –Є –њ–Њ–ї—Г—И—Г–±–Њ–Ї –Є –њ–Њ–њ–ї–µ–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–ї. –Ю–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П –Є —Б –њ—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ ¬Ђ–Љ–Њ–ґ–љ–Њ?¬ї –њ–Њ–і—Б–µ–ї –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —В—А–Њ–µ - –Љ–∞–є–Њ—А —Б –≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Є –і–≤–Њ–µ –њ—А–Є–±–ї–∞—В–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б –±—А–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞–Љ–Є. –Э–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ –Ї–≤–∞—А—В–µ—В —Б–Њ —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Њ–є –љ–∞–Є–≥—А—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Ю—З–Є —З–µ—А–љ—Л–µ, –Њ—З–Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–µ¬ї. ¬Ђ–•–Њ—А–Њ—И–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї –Є–≥—А–∞—О—В!¬ї - –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –°—Г–љ–∞.

- –І—В–Њ –±—Г–і–µ–Љ? - –њ–Њ–і–њ–ї—Л–ї–∞ –і–µ–±–µ–ї–∞—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В–Ї–∞.

- –Ь–љ–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ—П—Б–љ–Њ–≥–Њ. –° –Ї–∞—А—В–Њ—И–µ—З–Ї–Њ–є, - –Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї –°—Г–љ –Є —Е—А–∞–±—А–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, - –Є –і–ї—П —Б—Г–≥—А–µ–≤—Г –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ —Б—В–Њ –≤–Њ–і–Њ—З–Ї–Є.

- –Ъ–∞—А—В–Њ—И–µ—З–Ї–Є –љ–µ –і–µ—А–ґ–Є–Љ. –Т–ї–∞—Б—В—М –љ–µ –Ј–∞–≤–µ–Ј–ї–∞, - –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П —В–µ—В–Ї–∞. - –Я—И–µ–љ–Ї–∞. –®–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ.

-–Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ—И–µ–љ–Ї–Є. –Ш —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, - –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –°—Г–љ.

- –Ф–µ–љ—М–≥–Є.

- –Э–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞... –њ—А–Є–љ–µ—Б–Є—В–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј! - —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –°—Г–љ.

- –Ф–µ–љ—М–≥–Є –≤–њ–µ—А–µ–і! - –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В–Ї–∞.

–°—Г–љ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –і–µ–љ—М–≥–Є, –Њ—В—Б—З–Є—В–∞–ї —Б–Њ—А–Њ–Ї —А—Г–±–ї–µ–є. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, –Є –µ—Й–µ —В—А–Є. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В–Ї–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —И–≤—Л—А–љ—Г–ї–∞ —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г —Б –Ї–∞—И–µ–є. –°—Г–љ –≤–Ј—П–ї –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Є –њ–Њ–і –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї –Ї–Њ–≤—Л—А—П—В—М –њ—А–Њ–±–Ї—Г. –Я—А–Њ–±–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М. –°—Г–љ –њ—Л–ґ–Є–ї—Б—П.

- –Р –љ—Г, –і–∞–є! - –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—А–Ї–Њ–≤–∞—В—Л—Е, —Б–≥—А–µ–± –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–±–Є–ї –њ—А–Њ–±–Ї—Г, –љ–∞–ї–Є–ї –≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г —Б–µ–±–µ, –Њ–і–љ–Њ–і–µ–ї—М—Ж—Г, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Є –њ–ї–µ—Б–љ—Г–ї –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г –°—Г–љ–∞. –°—Г–љ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б–ґ–µ–≤—Л–≤–∞–ї . –°—Г–љ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б–ґ–µ–≤—Л–≤–∞–ї .

–Т —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –°—Г–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–∞–є–Њ—А—Г: ¬Ђ–°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –Ї—Г–і–∞ –±—Л –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—З—М?¬ї –Т—В–∞–є–љ–µ –Њ–љ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П: –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В.

- –Ъ—Г–і–∞? - –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–∞–є–Њ—А, –Ј–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ —И–Є–љ–µ–ї—М. - –†–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г—О –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ—В–і–µ–ї –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ –Ј–∞ —Г–≥–ї–Њ–Љ. –С—Г–і—М—В–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л.

–°—Г–љ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї –Є –њ—А–Є–њ—Г—Б—В–Є–ї —А—Л—Б—Ж–Њ–є –Ј–∞ —Г–≥–Њ–ї. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞, –≤—Л–≤–µ—Б–Ї–∞ ¬Ђ–Э–Ъ–Т–Ф –°–°–°–†. –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є¬ї.

–Ю–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Ф–≤–µ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л. –Ю—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Њ. –°—Г–љ –≤–Њ—И–µ–ї. –°–њ—А–∞–≤–∞ –Є —Б–ї–µ–≤–∞ –≤—Б–µ –і–≤–µ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л, –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞—Е –≤—Б–µ —И–Ї–∞—Д—Л –Є —Б–µ–є—Д—Л - –љ–∞—Б—В–µ–ґ—М. –ѓ—А–Ї–Њ–µ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ш –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞. –Ы—О–і–µ–є –љ–µ—В.

–≠—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ: —Б–∞–Љ–∞ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—П –љ–∞ –љ–Њ—З—М —Б–Љ—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ—З—М. –Т—Б–µ –і–≤–µ—А–Є –Є –і–≤–µ—А—Ж—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –±–∞–љ–і–Є—В–Њ–≤, –Є–±–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞—П –і–≤–µ—А—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б - ¬Ђ–≤—Б–њ–Њ—А–Њ—В—М –Є –≤–Ј–ї–Њ–Љ–∞—В—М!¬ї. –Т–Ј–ї–∞–Љ—Л–≤–∞—В—М –ґ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥–ї—Г–њ–Њ.

–°—Г–љ–∞ –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–Є—В—М –Ї—А—Г–њ–љ–∞—П –і—А–Њ–ґ—М, –Є –Њ–љ –Њ–њ—А–Њ–Љ–µ—В—М—О –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –≤ –±–µ–ї–µ—Б—Г—О –љ–Њ—З—М. –Я–Њ–њ–ї–µ–ї—Б—П —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–љ—Г—О –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї.

–Э–∞–±—А–µ–ї –љ–∞ –Ї—Г—З–Ї—Г —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ –Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –±–µ–і–Њ–ї–∞–≥, –њ—А–Є–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Г.

- –Ч–љ–∞–µ—В–µ? –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–∞ 8-–Љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —В—А–∞–љ–Ј–Є—В–Ї–∞...

- –Я–Њ–µ–і–µ–Љ –≤ —В—А–∞–љ–Ј–Є—В–Ї—Г! - –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –°—Г–љ.

–Ґ—А–∞–љ–Ј–Є—В–Ї–∞ - –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —З–Є—Б—В–Њ –Ї–Њ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ: –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е —В—А–∞—Б—Б—Л - —Н—В–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і –љ–Њ—З–ї–µ–ґ–Ї–Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —В—А–∞–љ–Ј–Є—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А—П;

208

–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞—Е - –Ј–∞–±–µ–≥–∞–ї–Њ–≤–Ї–Є, –≥–і–µ –µ—Б—В—М –±–∞–Ї–Є —Б –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П –Є –Ј–∞–њ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є —Е–∞—А—З.

–Ґ—А–∞–љ–Ј–Є—В–Ї–∞ –љ–∞ 8-–Љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Г –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤, –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ —Б –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є. –Т —В—А–∞–љ–Ј–Є—В–Ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –ї—О–±–Њ–є - –Њ—В –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞ –і–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А—П—О—Й–µ–є, —З—В–Њ —В—Л –Є–Ј ¬Ђ–≤–Њ–ї—М–љ—П—И–µ–Ї¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –±–µ–≥–ї—Л–є –Є –љ–µ —И–∞—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П –±—А–Њ–і—П–≥–∞. –Ш–±–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є, –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј—Н–Ї–∞–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—Е —Б—Г—В–Њ–Ї –≤—Л–Љ–µ—Б—В–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї¬ї. –Ч–∞—Б—В—А—П–≤—И–Є—Е –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –ї–∞–≥–µ—А—П.

–Я–ї–∞—В–∞ –Ј–∞ –љ–Њ—З–ї–µ–≥ —Б–Љ–µ—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П - –Њ–і–Є–љ —А—Г–±–ї—М. –Ч–∞—В–Њ —В—А–∞–љ–Ј–Є—В—З–Є–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ –љ–∞—А–∞—Е –Є (–Њ, –≤—Л—Б—И–µ–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є¬ї!) –Њ–і–љ—Г –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—О. –°—Г—Е–Њ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ, –±–µ–Ј –Ї–ї–Њ–њ–Њ–≤, –љ–Њ —Б –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ. –°—Г–љ –Њ–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П: –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–њ–ї–Њ—И—М –Є–Ј ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е¬ї - —А–µ—И–Є–ї –Њ–љ –Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П. –Ш –њ–Њ-–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Б–љ—Г–ї.

–Ш –≤–і—А—Г–≥... —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є - ¬Ђ—В—А–∞-—В–∞-—В–∞! —Г—Е! —В—А–∞-—В–∞-—В–∞! —Г—Е!¬ї. –У–і–µ-—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —А–≤–∞–ї–Є —В–Є—И–Є–љ—Г –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л –Є —А–µ–Ј–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Г–і–∞—А –Ї–љ—Г—В–∞, –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї.

–Я–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Є –Є –°—Г–љ –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ –Ї—А—Г—В–Є–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ - –љ–Њ—З—М. –Ш —В–Є—И–Є–љ–∞.

–Э–∞—Г—В—А–Њ, —Б–і–∞–≤ –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—О –Є –љ–∞—Ж–µ–њ–Є–≤ —А—О–Ї–Ј–∞–Ї–Є, —В—А–∞–љ–Ј–Є—В—З–Є–Ї–Є —Б—В–Њ–ї–њ–Є–ї–Є—Б—М —Г –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –Ч–љ–∞—В–Њ–Ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є: –°—Г–љ—Г —Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В - –і–µ–ї–Њ –і–Њ—Е–ї–Њ–µ, –ї—Г—З—И–µ –і–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —В—А–∞—Б—Б–µ –і–Њ –С–µ—А–µ–ї–µ—Е–∞, –∞ —В–∞–Љ... –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ–Ј–µ—В. –Э–∞ –њ–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е, –Ј–љ–∞—З–Є—В...

- –Р –і–∞–ї–µ–Ї–Њ —Н—В–Њ? - —Б –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–≤ –°—Г–љ.

- –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –ї–Є? –Я–Њ –Ї–Њ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ –њ—Г—Б—В—П–Ї–Є: –і–Њ –С–µ—А–µ–ї–µ—Е–∞ - —И–µ—Б—В—М—Б–Њ—В, –і–Њ –°—Г—Б—Г–Љ–∞–љ–∞ - —Н—В–∞–Ї —В—А–Є—Б—В–∞, –і–Њ –Р—А–Ї–∞–≥–∞–ї—Л - –µ—Й–µ —В—А–Є—Б—В–∞, –∞ —В–∞–Љ –њ–Њ —П–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞—Б—Б–µ - —В—Л—Б—З–Њ–љ–Ї–Є –і–≤–µ... –Э–Њ —В—Л, –њ–∞—А–µ–љ—М, –љ–µ —А–Њ–±–µ–є. –Ф–Њ–±–µ—А–µ—И—М—Б—П, - –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї–Є –њ—А–Є—Г–љ—Л–≤—И–µ–≥–Њ –°—Г–љ–∞ –±—Л–≤–∞–ї—Л–µ –ї—О–і–Є.

–Ш –°—Г–љ, –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–≤, —А–µ—И–Є–ї - –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ—Е–∞—В—М –і–Њ –С–µ—А–µ–ї–µ—Е–∞. –Ш–±–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ—Б—В–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є.

–Р–≤—В–Њ–±—Г—Б —Е–Њ–і–Ї–Њ —А—Л—З–∞–ї –љ–∞ —И–Є—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ —А—П–і–∞, —Б –њ–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є —Г—В—А–∞–Љ–±–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і—А–µ—Б–≤—П–љ–Њ–є —В—А–∞—Б—Б–µ.

¬Ђ–Ы—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є¬ї - –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –°—Г–љ, –∞ –≤—Б–ї—Г—Е –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Б–Њ—Б–µ–і—Г-–њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї—Г, –≤–∞–ґ–љ–Њ–≤–∞—В–Њ–Љ—Г –і—П–і–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. - ¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞-—В–Њ, –∞?¬ї

- –Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞—Б—Б–∞. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –Ї–Њ–ї—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞—Б—Б–∞. –Э–∞ –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—П—Е –ї–µ–ґ–Є—В. –Ы–µ—В–Њ–Љ - –і–Њ –£—Б—В—М-–Э–µ—А—Л, –∞ –њ–Њ –Ј–Є–Љ–љ–Є–Ї—Г - –∞–ґ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞.

- –Э-–і–∞! –Р –љ–Њ—З—М—О —З—В–Њ –Ј–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –±—Л–ї–∞?

- –Р —Н—В–Њ –њ–Њ–±–µ–≥, - —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–Љ. - –Ґ–∞–Љ —А—П–і–Њ–Љ –ї–∞–≥–µ—А—М –і–ї—П –Њ—Б–Њ–±—Л—Е. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є–Є –љ–µ –≤–Є–і–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—И–µ–є. –Т–Њ—В –Њ–љ–Є –Є... –Ґ–∞–Љ –≤—Б–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ, –±—А–∞—В, —З–µ—В–Ї–Њ. –°—А–µ–і–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є —А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—В–≤–Њ—А—П—О—В—Б—П –і–≤–µ—А–Є –≤—Б–µ—Е –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤ –Є –ї–∞–≤–Њ–є –љ–∞ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Р –Њ—Е—А–∞–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –ї—Л–Ї–Њ–Љ —И–Є—В–∞. –Э–µ –њ—А–Њ—Б–њ–∞–ї–∞. –Ш –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є - –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤. –Р –ї–∞–≤–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞, –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ї–∞ - –њ–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞–Љ –Є... —Б–њ—П—В. –Ю—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ.

- –Р —В—А—Г–њ—Л? –Р —А–∞–љ–µ–љ—Л–µ?

- –Р —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ. –Ъ —Г—В—А—Г –≤—Б–µ —В–Є—И—М –і–∞ –≥–ї–∞–і—М. –Ш –±–Њ–ґ—М—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М. –Э–µ—В, —В—Г—В –≤—Б–µ —З–µ—В–Ї–Њ.

- –Р –і—А—Г–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є... –њ–Њ–±–µ–≥–Є? - –љ–µ —Г–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –°—Г–љ.

- –ѓ, —З—В–Њ? –Т—Б–µ –Љ–Њ–≥—Г –Ј–љ–∞—В—М? –С—Л–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Р –≤–Њ—В –љ–∞ –і–љ—П—Е –≤ –Э–∞–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—Г —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –±—Л–ї–∞... —Б–ї—Л—Е–∞–ї? . .

- –Э–µ—В. –ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї —Б –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Є. –Р —З—В–Њ –Ј–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞?

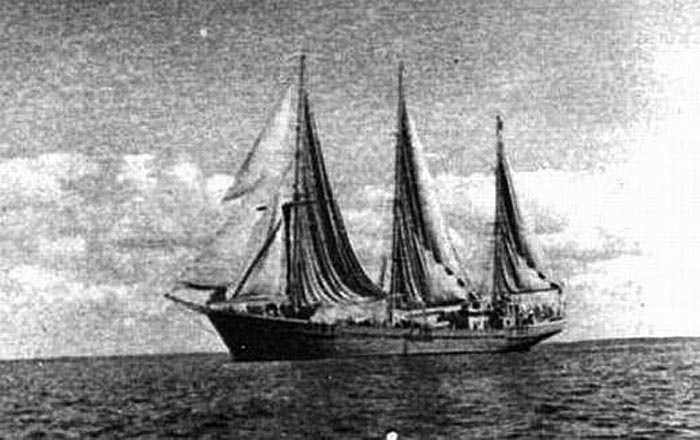

- –Р –≤–Њ—В —В–∞–Ї–∞—П, - –њ–Њ–љ–Є–Ј–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–ї–Њ–≤–Њ–Њ—Е–Њ—В–ї–Є–≤—Л–є –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї, - —В–∞–Ї–∞—П. –Э–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і –∞–Љ–љ–Є—Б—В—П—И–µ–Ї, –њ–Њ–і –Ј–∞–≤—П–Ј–Ї—Г. –†–µ–є—Б –≤ –њ–Њ—А—В –Т–∞–љ–Є–љ–Њ, –∞ —В–∞–Љ - –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї, –≥—Г–ї—П–є, –±—А–∞—В–≤–∞! –Ф–≤–∞ —В—А—О–Љ–∞ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–і–Є–љ —В—А—О–Љ ¬Ђ–Ј—Н—З–µ–Ї¬ї. –Я–ї—Л–≤—Г—В –Ю—Е–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—А–µ–Љ. –Р –Љ–∞—В—А–Њ—Б–љ—П —Б—Г–і–Њ–≤–∞—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—Л—А—П—В—М –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —В—А—О–Љ, –≤—Л–Љ–∞–љ–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —Н–љ—В–Њ –і–µ–ї–Њ, –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤—Г –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–і–Є—В—Б—П, –Ј–∞ —Б–њ–Є—А—В—П–ґ–Ї—Г. –Р –Ј—Н–Ї–Є –≤ —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М: –љ–µ —В—А–Њ–ґ—М –љ–∞—И–Є—Е –±–∞–±! –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ - –Ј–∞ –≥—А—Г–і–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ - –Ј–∞ –љ–Њ–ґ–Є. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –њ–Њ—А–µ—И–Є–ї–Є –≤—Б—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, —З—В–Њ –ї–Є. –Ю—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Ъ—Г–і–∞ –і–∞–ї—М—И–µ? –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є: ¬Ђ–Т–µ–і–Є –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О!¬ї –Р –њ–Њ–Ї–∞ —И–ї–∞ —А–µ–Ј–љ—П, —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ—В—Б—В—Г—З–∞—В—М —А–∞–і–Є–Њ: ¬Ђ–Э–∞ –±–Њ—А—В—Г –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М!¬ї –Э—Г... –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є —В–Њ –ї–Є –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —В–Њ –ї–Є –≤–∞—И –Ь–Њ—А—Д–ї–Њ—В, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Э–∞–≥–∞–µ–≤–Њ. –Р —В–∞–Љ, –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ - —Н–љ–Ї–∞–≤–µ–і–µ—И–љ–Є–Ї–Є –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В—А–Є—Б—В–∞. –Р –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е - –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –±–∞—А–∞–Ї–Є. –Ш –≤—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М. –Э–Њ... –Ј–∞ —З—В–Њ –Ї—Г–њ–Є–ї, –Ј–∞ —В–Њ –Є –њ—А–Њ–і–∞—О. –ѓ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї. –ѓ—Б–љ–Њ?

- –ѓ—Б–љ–Њ. –Э-–љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–µ–±–µ! - –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї—Б—П, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –°—Г–љ. - –Р –≤—Л, –Є–Ј–≤–Є–љ—П—О—Б—М, –Ї—В–Њ –±—Г–і–µ—В–µ?

- –Ъ—В–Њ —П? - —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П –≤–∞–ґ–љ–Њ–≤–∞—В—Л–є –і—П–і—П. - –Р —П, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–њ—А–Њ—А–∞–± –Ю—А–Њ—В—Г–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є. –Ф–Њ—А–Њ–≥—Г –≤–µ–і–µ–Љ, –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—И–Ї–Њ –≤ —И—Г—А—Д–∞—Е –±—М–µ–Љ. –Ґ–µ–Љ –Ј—Н–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Љ–Є–Љ. –Р –Є–љ–∞—З–µ, –Ј–∞ —З—В–Њ –ґ –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М-—В–Њ –Є—Е? –Ъ—В–Њ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, —В–Њ—В –љ–µ –µ—Б—В, —Б–ї—Л—Е–∞–ї? –£ –љ–∞—Б –≤—Б–µ –љ–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞—Е. –Т—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞. –Ф–∞—И—М –љ–Њ—А–Љ—Г - –њ–∞–є–Ї–∞, –љ–µ –і–∞—И—М - –њ–Њ–ї–њ–∞–є–Ї–Є. –Т–Њ—В —В–∞–Ї... . .

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

18.08.201210:0118.08.2012 10:01:50

0

18.08.201209:4218.08.2012 09:42:20

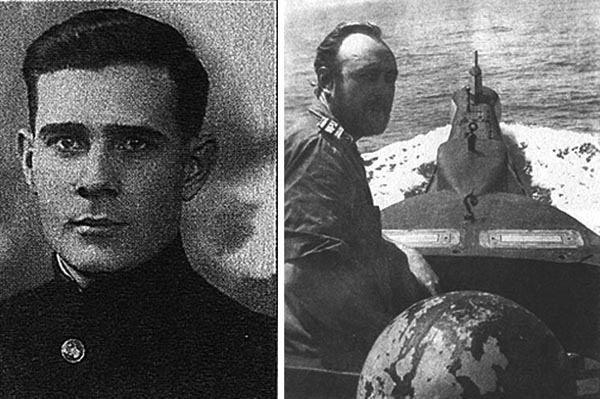

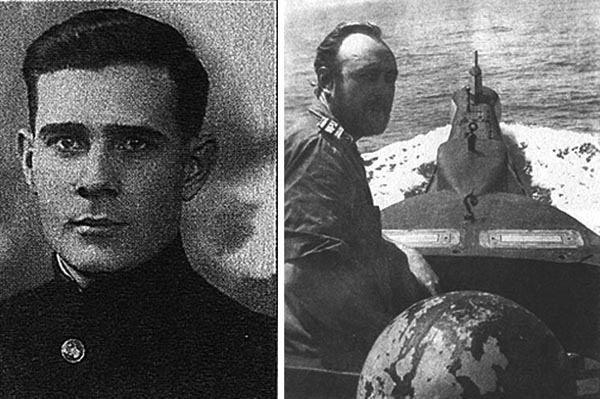

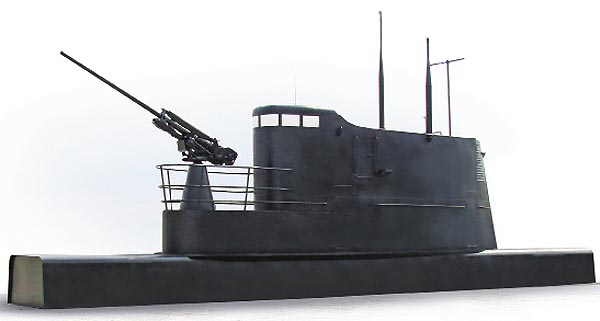

–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В—А—П–і –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Ј–∞—И–ї–Є –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г, –≤ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –±—Г—Е—В—Г –Я—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П, –≥–і–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–∞ –±—Л–ї –С–µ–ї–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≤, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ґ–Ю–Т–Т–Ь–£, —Г–≤–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –Т–Ь–§ –Ї–∞–Ї –Ц–Ц–° (–ґ–µ—А—В–≤–∞ –Ц–µ–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П), –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞ 1200000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (—В–∞–Ї –Љ–љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ). –Ю–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–Њ—А–ґ–Њ–≤—Л–є —З–ї–µ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї, –Є –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї —Б–≤—П–Ј–Ї—Г ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П¬ї. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –С–µ–ї–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≤ —Г—И—С–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ —А–µ–є–і–Њ–≤—Л–є –±—Г–Ї—Б–Є—А. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –®—В–∞–±–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і. –Ш–Ј-–Ј–∞ –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–µ–є –Я–Ы –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ—Б–∞–і–Ї—Г –±–Њ–ї–µ–µ 10 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Є –Љ–∞—А—И—А—Г—В –±—Л–ї –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –°–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –Њ—В—А—П–і —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї—Г , –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–љ–µ–є, –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞–Љ—Г—Е—Г (–ї—М–і–Є–љ—Г —Б–µ–≤—И—Г—О –љ–∞ –Љ–µ–ї—М), –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П.  –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М, –і–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і –љ–∞–Ј–∞–і. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–µ, –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї –і–∞–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і –Є —Б—В—А—Г—С–є –Њ—В —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М, –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —В—А–∞–≥–Є–Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–Є–Ј–Є—П. –Ч–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–ї–Є—В–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ —В–Њ–є –ґ–µ —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —А—Г–±–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —П –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Є –і–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –і–∞–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –Ї–∞—О—В- –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї —Н—В–Њ—В –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ, –Ј–∞ —Б—А—Л–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–і–∞—Б—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –І–ї–µ–љ—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Я–Њ–ї–Є—В—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ–і–∞—В—М –Є –≤ –Ю–Ю–Э. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О –Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ—Д–Њ–љ–∞, –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є–≤ –µ–≥–Њ –Ї —А–∞–і–Є–Њ–њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–Т–Њ–ї–љ–∞-–Ъ¬ї, –љ–µ –Љ–µ—И–∞—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М, –і–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і –љ–∞–Ј–∞–і. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–µ, –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї –і–∞–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і –Є —Б—В—А—Г—С–є –Њ—В —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М, –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —В—А–∞–≥–Є–Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–Є–Ј–Є—П. –Ч–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–ї–Є—В–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ —В–Њ–є –ґ–µ —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —А—Г–±–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —П –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Є –і–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –і–∞–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –Ї–∞—О—В- –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї —Н—В–Њ—В –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ, –Ј–∞ —Б—А—Л–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–і–∞—Б—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –І–ї–µ–љ—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Я–Њ–ї–Є—В—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ–і–∞—В—М –Є –≤ –Ю–Ю–Э. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О –Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ—Д–Њ–љ–∞, –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є–≤ –µ–≥–Њ –Ї —А–∞–і–Є–Њ–њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–Т–Њ–ї–љ–∞-–Ъ¬ї, –љ–µ –Љ–µ—И–∞—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ.

–Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є—С–Љ –њ–Є—Й–Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—О –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–ї—С–љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ—В–ї–µ—В—Л –і–µ–ї–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ, –≥—Г–ї—П—И - –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞–Љ, –∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ вАУ –Ї–∞—И—Г —Б –њ–Њ–і–ї–Є–≤–Ї–Њ–є. –Я–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ—В –ґ–µ –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, —А–∞–љ–µ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ, –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –≥–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Є—Й–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Б–≤–Њ—С —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П.  –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ї–µ–і–Њ–≤–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є–ї–∞—Б—М. –Т –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–±—А–∞—В—Ж–µ–≤ –Ы–∞–њ—В–µ–≤—Л—Е¬ї, –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Т.–Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є, –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–ї—Б—П –љ–∞ –ї—М–і–Є–љ—Г –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–Ј ¬Ђ¬ї. –®—В–∞–± –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –С—Г–Њ—А-–•–∞—П, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ґ–Є–Ї—Б–Є. –Ь—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Њ–±–∞—В–µ. –Т –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ - –Њ—Б–Њ–±—Л–µ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ—Г—Б–Њ—А –Ј–∞ –±–Њ—А—В –љ–µ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –∞ —Б–ґ–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—З–Є. –Ч–∞—В–Њ–њ–Є–ї–Є –њ–µ—З–Ї—Г. –Т–і—А—Г–≥ –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В, –Ю–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г, —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П. –°–і–µ–ї–∞–ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г, —Г—В–Њ–њ–Є–ї –њ–µ—З–Ї—Г, –љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Д–ї–∞–≥, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –Ї—А–Є—З–∞—В –љ–∞ —В—А—С—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е - —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–Љ, –≤—Б—С –њ–Њ–љ—П–ї, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є —Г–ї–µ—В–µ–ї. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ—А–Є–ї–µ—В–∞–ї. –ѓ –љ–∞ –±—Г–Ї—Б–Є—А–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В –Ґ–Є–Ї—Б–Є, –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ–Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ-–љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–±—Л–ї –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–∞–ґ–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Г–Ї—Б–Є—А –Ј–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є, –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї –ї–Њ–і–Ї–µ, –њ–Њ–Љ—Л–ї–Є –ї—О–і–µ–є. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —И—В–∞–±–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –£ –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б ¬Ђ–Р—А–Ї—В–Є–Ї–Њ–є¬ї. –Э–∞—Б –≤–Ј—П–ї ¬Ђ–љ–∞ —Г—Б—Л¬ї ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ¬ї, –Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –° —В—А—Г–і–Њ–Љ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–µ–і–Њ–≤—Г—О –њ–µ—А–µ–Љ—Л—З–Ї—Г, –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї 45 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є –±–Њ–ї–µ–µ. –Ы–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ј–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —А–Њ–ї—М –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ї—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є. –Т—Л—И–ї–Є –љ–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –≤–Њ–і—Г, –њ—А–Њ—И–ї–Є –Ъ–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –£ –≥–Њ—А–ї–∞ –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Ь–Њ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤, –£—А–∞-–≥—Г–±—Г, –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞ –Т–Є–і—П–µ–≤–Њ. –Э–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –У.–Т.–Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –С–∞—А–Є–љ–Њ–≤, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —И—В–∞–±–∞. –ѓ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Т.–Э.–Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –љ–∞—И–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ї–µ–і–Њ–≤–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є–ї–∞—Б—М. –Т –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–±—А–∞—В—Ж–µ–≤ –Ы–∞–њ—В–µ–≤—Л—Е¬ї, –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Т.–Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є, –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–ї—Б—П –љ–∞ –ї—М–і–Є–љ—Г –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–Ј ¬Ђ¬ї. –®—В–∞–± –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –С—Г–Њ—А-–•–∞—П, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ґ–Є–Ї—Б–Є. –Ь—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Њ–±–∞—В–µ. –Т –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ - –Њ—Б–Њ–±—Л–µ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ—Г—Б–Њ—А –Ј–∞ –±–Њ—А—В –љ–µ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –∞ —Б–ґ–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—З–Є. –Ч–∞—В–Њ–њ–Є–ї–Є –њ–µ—З–Ї—Г. –Т–і—А—Г–≥ –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В, –Ю–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г, —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П. –°–і–µ–ї–∞–ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г, —Г—В–Њ–њ–Є–ї –њ–µ—З–Ї—Г, –љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Д–ї–∞–≥, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –Ї—А–Є—З–∞—В –љ–∞ —В—А—С—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е - —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–Љ, –≤—Б—С –њ–Њ–љ—П–ї, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є —Г–ї–µ—В–µ–ї. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ—А–Є–ї–µ—В–∞–ї. –ѓ –љ–∞ –±—Г–Ї—Б–Є—А–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В –Ґ–Є–Ї—Б–Є, –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ–Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ-–љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–±—Л–ї –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–∞–ґ–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Г–Ї—Б–Є—А –Ј–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є, –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї –ї–Њ–і–Ї–µ, –њ–Њ–Љ—Л–ї–Є –ї—О–і–µ–є. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —И—В–∞–±–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –£ –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б ¬Ђ–Р—А–Ї—В–Є–Ї–Њ–є¬ї. –Э–∞—Б –≤–Ј—П–ї ¬Ђ–љ–∞ —Г—Б—Л¬ї ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ¬ї, –Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –° —В—А—Г–і–Њ–Љ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–µ–і–Њ–≤—Г—О –њ–µ—А–µ–Љ—Л—З–Ї—Г, –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї 45 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є –±–Њ–ї–µ–µ. –Ы–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ј–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —А–Њ–ї—М –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ї—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є. –Т—Л—И–ї–Є –љ–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –≤–Њ–і—Г, –њ—А–Њ—И–ї–Є –Ъ–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –£ –≥–Њ—А–ї–∞ –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Ь–Њ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤, –£—А–∞-–≥—Г–±—Г, –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞ –Т–Є–і—П–µ–≤–Њ. –Э–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –У.–Т.–Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –С–∞—А–Є–љ–Њ–≤, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —И—В–∞–±–∞. –ѓ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Т.–Э.–Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –љ–∞—И–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З. - –Ш.–Ш.–Я–∞—Е–Њ–Љ–Њ–≤. –Ґ—А–µ—В—М—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –°–Я–±., 2011.–≠—В–Њ –±—Л–ї, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 55 –ї–µ—В —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї —П, –±—Г–і—Г—З–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. 9. –≠–њ–Є–ї–Њ–≥ –Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –і–≤—Г–Љ—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є вАУ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ—С –і–µ–ї–Њ –Є –±—Л—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–≤—П–Ј–Є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–Є–ї—Л, —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–љ–∞—В—М –Є –ї—О–±–Є—В—М –ї—О–і–µ–є. –£—З–Є—В—М –Є—Е, –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М –Є–Љ. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–є –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ –±–Њ—П—В—М—Б—П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–∞–≤–і—Г, –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О. –Ч–∞ –≤—Б–µ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л —П –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є —Г—З—С–љ—Л–Љ–Є. –Ъ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ–Ї–Њ–≤—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –†–Њ—Б—В–µ, –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Я–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–Љ—М–µ, –њ–Њ–±—Л—В—М —Б —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ–µ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–±–µ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –І–µ—А–µ–Ј 16 –ї–µ—В –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –Э–∞ –µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л —Б –і–≤—Г–Љ—П ¬Ђ—В—П–ґ—С–ї—Л–Љ–Є –Ј–≤—С–Ј–і–∞–Љ–Є¬ї. –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–ї–∞–і—И–µ–љ—М–Ї–∞—П? –Ю–љ –Љ–љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –ґ–Є–ї–Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ ¬Ђ–°-297¬ї, —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–ї–∞—З—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –°–∞–љ–і–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–љ–Є . –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —В–Њ—В –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–∞–Љ—Г ¬Ђ–≥—А–Њ–Љ–Њ–Љ —Г–і–∞—А–Є–ї–Њ¬ї, –∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ—В. –° –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Љ —П —Г–Љ—З–∞–ї—Б—П –Є–Ј –ѓ–≥–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –Ї—Г–њ–Є–ї –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞–Љ–µ. –Ю–љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞. –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З. - –Ш.–Ш.–Я–∞—Е–Њ–Љ–Њ–≤. –Ґ—А–µ—В—М—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –°–Я–±., 2011.–≠—В–Њ –±—Л–ї, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 55 –ї–µ—В —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї —П, –±—Г–і—Г—З–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. 9. –≠–њ–Є–ї–Њ–≥ –Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –і–≤—Г–Љ—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є вАУ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ—С –і–µ–ї–Њ –Є –±—Л—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–≤—П–Ј–Є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–Є–ї—Л, —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–љ–∞—В—М –Є –ї—О–±–Є—В—М –ї—О–і–µ–є. –£—З–Є—В—М –Є—Е, –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М –Є–Љ. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–є –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ –±–Њ—П—В—М—Б—П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–∞–≤–і—Г, –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О. –Ч–∞ –≤—Б–µ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л —П –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є —Г—З—С–љ—Л–Љ–Є. –Ъ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ–Ї–Њ–≤—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –†–Њ—Б—В–µ, –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Я–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–Љ—М–µ, –њ–Њ–±—Л—В—М —Б —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ–µ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–±–µ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –І–µ—А–µ–Ј 16 –ї–µ—В –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –Э–∞ –µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л —Б –і–≤—Г–Љ—П ¬Ђ—В—П–ґ—С–ї—Л–Љ–Є –Ј–≤—С–Ј–і–∞–Љ–Є¬ї. –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–ї–∞–і—И–µ–љ—М–Ї–∞—П? –Ю–љ –Љ–љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –ґ–Є–ї–Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ ¬Ђ–°-297¬ї, —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–ї–∞—З—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –°–∞–љ–і–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–љ–Є . –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —В–Њ—В –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–∞–Љ—Г ¬Ђ–≥—А–Њ–Љ–Њ–Љ —Г–і–∞—А–Є–ї–Њ¬ї, –∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ—В. –° –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Љ —П —Г–Љ—З–∞–ї—Б—П –Є–Ј –ѓ–≥–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –Ї—Г–њ–Є–ї –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞–Љ–µ. –Ю–љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞. –ѓ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤, –љ–Њ —Н—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –ї—О–і–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —П. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ф–Њ–≤–ґ–µ–љ–Ї–Њ, –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–∞—П –Љ—Г—Е–∞ - —Н—В–Њ –Љ—Г—Е–∞, –±–Њ–µ—Ж —Б –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є - —Н—В–Њ –±–Њ–µ—Ж. –ѓ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤, –љ–Њ —Н—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –ї—О–і–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —П. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ф–Њ–≤–ґ–µ–љ–Ї–Њ, –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–∞—П –Љ—Г—Е–∞ - —Н—В–Њ –Љ—Г—Е–∞, –±–Њ–µ—Ж —Б –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є - —Н—В–Њ –±–Њ–µ—Ж.

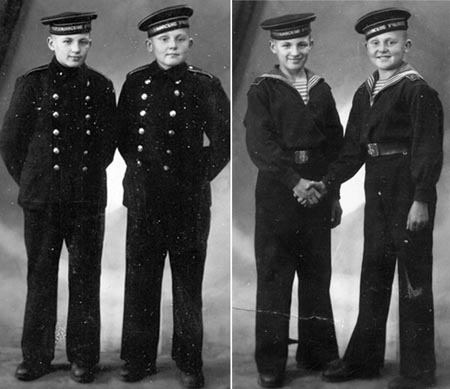

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–µ—Б—С—В —В—П–ґ—С–ї—Л–є –≥—А—Г–Ј –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –ї—О–і–µ–є. –Я–Њ—Б—З–Є—В–∞–є—В–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Э–Њ –Є –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–Љ–µ—В—М. –Ъ–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–Ш.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤, –±—Л–≤—И–Є–є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ, –±—Л–ї –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–µ–љ —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, –Њ–љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ю—А–Ї–µ—Б—В—А –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Љ—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–Њ–≤, –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –Ј–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Б ¬Ђ–ѓ–Љ—Й–Є–Ї, –љ–µ –≥–Њ–љ–Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є¬ї. –Ю–љ —А–∞–љ–Њ —Г—И—С–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є.  –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤. –Ъ—А–∞–є–љ–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 42-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Э.–Ш.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤. –° 1963 –≥. –њ–Њ 1978 –≥–≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ 4-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ –Я–Ы –°–§, –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –С-105 –њ—А.641, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы (—Д–Њ—В–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Т.–У.–Я–Њ—В–µ—Е–Є–љ). - –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ 1-–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –°–њ–µ—Ж–≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ –Ґ–∞–є—Д—Г–љ, –°–Я–± 2003 –≥. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤. –Ъ—А–∞–є–љ–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 42-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Э.–Ш.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤. –° 1963 –≥. –њ–Њ 1978 –≥–≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ 4-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ –Я–Ы –°–§, –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –С-105 –њ—А.641, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Я–Ы (—Д–Њ—В–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Т.–У.–Я–Њ—В–µ—Е–Є–љ). - –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ 1-–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –°–њ–µ—Ж–≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ –Ґ–∞–є—Д—Г–љ, –°–Я–± 2003 –≥. –Ю—В–µ—Ж –Є —Б—Л–љ –Ь–Њ—Е–Њ–≤—Л. - –Э.–І–µ—А–Ї–∞—И–Є–љ. –І–µ—А–љ–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞. - –Ь.: –Ъ–£–Ь-–Я–†–Х–°–°, 2003.–°—Л–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Э.–Ъ.–Ь–Њ—Е–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Я–Ы –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –Ш–≥–Њ—А—С–Ї –Ь–Њ—Е–Њ–≤ (—В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1956 –≥.), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –Ј–љ–∞–ї 28 –ї–µ—В, —Б –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. , –Ш–≤–∞–љ –Ф–Њ–±—А–µ—Ж–Њ–≤, –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ь–∞–ї—П—А—З—Г–Ї, –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—И–Њ–≤, –Т–Є–ї–µ–љ –Ы–Њ–±–Њ–і–µ–љ–Ї–Њ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–∞—В–љ–µ–љ–Ї–Њ–≤, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ы—Г–Ј–Є–љ, –Ц–µ–љ—П –®–µ—Е–Њ–≤–µ—Ж, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤, –Ѓ—А–Є–є –•–Њ—А–Є–љ, –Ѓ—А–Є–є –§–Њ–Љ–Є—З—С–≤, –С–Њ—А–Є—Б –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Я–µ—А–µ–њ–µ—З, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –С–µ–ї–Њ–±—А–Њ–≤, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –¶—Г–Љ–∞—А–Њ–≤, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –С–µ–≥–µ–±–∞, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ–Њ–Ј—О–ї–Є–љ, –Ъ–Њ–ї—П –Я–∞–≤–ї–Є–љ–Њ–≤, –Ґ–Њ–ї—П –®–Є—А–Њ—З–µ–љ–Ї–Њ–≤, –С–Њ—А—П –°–Є–љ—О—Е–Є–љ, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –У–Њ–ї—Г–±—М, –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ф–µ–µ–≤, –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ю–ї—М–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–Є–љ—М–Ї–Њ–≤, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤, –Р–ї–Є–Ї –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1952 –≥.), –Ш–≥–Њ—А—М –Ѓ–љ–∞–Ї–Њ–≤ (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1952 –≥.), –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ—А–∞—Б—В–µ–ї–µ–≤, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–Ї–Є–Љ–Њ–≤, –Я—С—В—А –†–Њ–Љ–∞–љ–µ–љ–Ї–Њ, –°–µ—А–≥–µ–є –Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Я–µ—В—П –Ъ–∞–ї–µ–љ–Є—З, –С–Њ—А–Є—Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤, –Т–∞–ї–µ—А–∞ –Ъ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ, –У–µ–љ—А–Є –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1953 –≥.), –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Х–Љ–µ–ї–Є–љ (—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1950 –≥., –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї), –Ц–µ–љ—П –§–∞–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–µ—В–µ–ї–Є–љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –ѓ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ –Ц—Г–є–Ї–Њ, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ь–Њ—З–∞–ї–Њ–≤, –У–µ–љ–∞ –У–≤–∞–і–Ј–∞–±–Є—П, –У–µ–љ–∞ –®–∞–±—Г–љ–Њ–≤, –У–µ–љ–∞ –Х—А–Ї–Є–љ, –†—Г—Б—В—Н–Љ –Є –Ф–ґ–µ–Љ–∞–ї –Ч–∞–є–і—Г–ї–Є–љ—Л –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П –Ј–љ–∞–ї, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –≤ –Љ–Є—А–љ—Л–µ –і–љ–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–∞–љ—С–≤—А - –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤ —Б—Л—А—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–≥–Є–љ—Г–ї–Є –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ. –Ю–± —Н—В–Є—Е –ї—О–і—П—Е –Љ–∞–ї–Њ –њ–Є—И—Г—В –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е, –Њ–љ–Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Г—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤- –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –µ—С –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –У.–У–∞–≤—А–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –Ш.–Ъ–∞—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –§.–Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–Ј–і–∞–ї–∞ —В—А–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е —Б 1904 –≥–Њ–і–∞. –Ю—В–µ—Ж –Є —Б—Л–љ –Ь–Њ—Е–Њ–≤—Л. - –Э.–І–µ—А–Ї–∞—И–Є–љ. –І–µ—А–љ–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞. - –Ь.: –Ъ–£–Ь-–Я–†–Х–°–°, 2003.–°—Л–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Э.–Ъ.–Ь–Њ—Е–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Я–Ы –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –Ш–≥–Њ—А—С–Ї –Ь–Њ—Е–Њ–≤ (—В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1956 –≥.), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –Ј–љ–∞–ї 28 –ї–µ—В, —Б –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. , –Ш–≤–∞–љ –Ф–Њ–±—А–µ—Ж–Њ–≤, –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ь–∞–ї—П—А—З—Г–Ї, –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—И–Њ–≤, –Т–Є–ї–µ–љ –Ы–Њ–±–Њ–і–µ–љ–Ї–Њ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–∞—В–љ–µ–љ–Ї–Њ–≤, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ы—Г–Ј–Є–љ, –Ц–µ–љ—П –®–µ—Е–Њ–≤–µ—Ж, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤, –Ѓ—А–Є–є –•–Њ—А–Є–љ, –Ѓ—А–Є–є –§–Њ–Љ–Є—З—С–≤, –С–Њ—А–Є—Б –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Я–µ—А–µ–њ–µ—З, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –С–µ–ї–Њ–±—А–Њ–≤, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –¶—Г–Љ–∞—А–Њ–≤, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –С–µ–≥–µ–±–∞, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ–Њ–Ј—О–ї–Є–љ, –Ъ–Њ–ї—П –Я–∞–≤–ї–Є–љ–Њ–≤, –Ґ–Њ–ї—П –®–Є—А–Њ—З–µ–љ–Ї–Њ–≤, –С–Њ—А—П –°–Є–љ—О—Е–Є–љ, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –У–Њ–ї—Г–±—М, –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ф–µ–µ–≤, –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ю–ї—М–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–Є–љ—М–Ї–Њ–≤, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤, –Р–ї–Є–Ї –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1952 –≥.), –Ш–≥–Њ—А—М –Ѓ–љ–∞–Ї–Њ–≤ (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1952 –≥.), –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ—А–∞—Б—В–µ–ї–µ–≤, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–Ї–Є–Љ–Њ–≤, –Я—С—В—А –†–Њ–Љ–∞–љ–µ–љ–Ї–Њ, –°–µ—А–≥–µ–є –Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Я–µ—В—П –Ъ–∞–ї–µ–љ–Є—З, –С–Њ—А–Є—Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤, –Т–∞–ї–µ—А–∞ –Ъ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ, –У–µ–љ—А–Є –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ (–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1953 –≥.), –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Х–Љ–µ–ї–Є–љ (—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1950 –≥., –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї), –Ц–µ–љ—П –§–∞–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–µ—В–µ–ї–Є–љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –ѓ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ –Ц—Г–є–Ї–Њ, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ь–Њ—З–∞–ї–Њ–≤, –У–µ–љ–∞ –У–≤–∞–і–Ј–∞–±–Є—П, –У–µ–љ–∞ –®–∞–±—Г–љ–Њ–≤, –У–µ–љ–∞ –Х—А–Ї–Є–љ, –†—Г—Б—В—Н–Љ –Є –Ф–ґ–µ–Љ–∞–ї –Ч–∞–є–і—Г–ї–Є–љ—Л –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П –Ј–љ–∞–ї, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –≤ –Љ–Є—А–љ—Л–µ –і–љ–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–∞–љ—С–≤—А - –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤ —Б—Л—А—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–≥–Є–љ—Г–ї–Є –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ. –Ю–± —Н—В–Є—Е –ї—О–і—П—Е –Љ–∞–ї–Њ –њ–Є—И—Г—В –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е, –Њ–љ–Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Г—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤- –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –µ—С –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –У.–У–∞–≤—А–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –Ш.–Ъ–∞—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –§.–Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–Ј–і–∞–ї–∞ —В—А–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е —Б 1904 –≥–Њ–і–∞. –Ю –≥–µ—А–Њ—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Є—И—Г—В –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ. –Э–∞ —Б–ї—Г—Е—Г –Њ–і–љ–∞ –Є–ї–Є –і–≤–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Р –≤–µ–і—М –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–µ—А–Њ–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А , –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є ¬Ђ–©-408¬ї, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ–Њ–і–≤–Є–≥ ¬Ђ–Т–∞—А—П–≥–∞¬ї, –±—Л–ї –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –ї–Є—И—М –Ъ–Њ—А–Њ–ї—С–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –У–µ–Њ—А–≥–Њ–Љ V –Ю—А–і–µ–љ–Њ–Љ –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є 5 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞. –Ю –≥–µ—А–Њ—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Є—И—Г—В –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ. –Э–∞ —Б–ї—Г—Е—Г –Њ–і–љ–∞ –Є–ї–Є –і–≤–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Р –≤–µ–і—М –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–µ—А–Њ–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А , –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є ¬Ђ–©-408¬ї, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ–Њ–і–≤–Є–≥ ¬Ђ–Т–∞—А—П–≥–∞¬ї, –±—Л–ї –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –ї–Є—И—М –Ъ–Њ—А–Њ–ї—С–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –У–µ–Њ—А–≥–Њ–Љ V –Ю—А–і–µ–љ–Њ–Љ –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є 5 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞.  : , , , , , , , –Э.–Ш.–Ф–Ј–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, , , , , –Х.–Р.–Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤–∞, , , , , , , , , , , , , , , . : , , , , , , , –Э.–Ш.–Ф–Ј–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, , , , , –Х.–Р.–Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤–∞, , , , , , , , , , , , , , , . : , , , , , , , , , , , , –Є . : , , , , , , , , , , , , –Є .

–І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–µ–≤: , , , , , , , , –Т.–Т.–Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤–∞, –Х.–Э.–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞, , .  : , –Р.–°.–Ъ–Њ–љ–Њ–љ–µ–љ–Ї–Њ, –С.–°.–Ъ–∞–њ–Є—Ж—Л–љ–∞, –Ш.–Т.–°–Є–≤–Њ—А–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Р.–Ґ.–І–∞–±–∞–љ–µ–љ–Ї–Њ, –Я.–Ч.–®–µ–ї–≥–∞–љ—Ж–µ–≤–∞ –Є –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Б—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –ї—С—В—З–Є–Ї–Є, –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б–Є–ї—Л –≤—Б–µ—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –≤—А–∞–≥—Г. –Я–Њ–±–µ–і–∞ –і–∞–ї–∞—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є. –Ю—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ, —В–Њ—А–њ–µ–і, —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Є –±–Њ–Љ–± –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ - 38, –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ - 23, –љ–∞ –І—С—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ - 25, –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ вАУ 4 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –°–≤—Л—И–µ 220 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Ј –љ–Є—Е 99 –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Є–ї–Є —Г–Љ–µ—А–ї–Є –Њ—В —А–∞–љ. –С–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е —П –Є–Љ–µ–ї —З–µ—Б—В—М –Ј–љ–∞—В—М –ї–Є—З–љ–Њ, —Г—З–Є–ї—Б—П –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–і –Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–∞–Љ –Є –±—А–∞—В—М—П–Љ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–Є–Љ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –њ–µ—А–µ–і –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Б —З–µ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Є—Е —Б–≤—П—В–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Є—Е –Ј–∞–≤–µ—В—Л. : , –Р.–°.–Ъ–Њ–љ–Њ–љ–µ–љ–Ї–Њ, –С.–°.–Ъ–∞–њ–Є—Ж—Л–љ–∞, –Ш.–Т.–°–Є–≤–Њ—А–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Р.–Ґ.–І–∞–±–∞–љ–µ–љ–Ї–Њ, –Я.–Ч.–®–µ–ї–≥–∞–љ—Ж–µ–≤–∞ –Є –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Б—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –ї—С—В—З–Є–Ї–Є, –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б–Є–ї—Л –≤—Б–µ—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –≤—А–∞–≥—Г. –Я–Њ–±–µ–і–∞ –і–∞–ї–∞—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є. –Ю—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ, —В–Њ—А–њ–µ–і, —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Є –±–Њ–Љ–± –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ - 38, –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ - 23, –љ–∞ –І—С—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ - 25, –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ вАУ 4 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –°–≤—Л—И–µ 220 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Ј –љ–Є—Е 99 –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Є–ї–Є —Г–Љ–µ—А–ї–Є –Њ—В —А–∞–љ. –С–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е —П –Є–Љ–µ–ї —З–µ—Б—В—М –Ј–љ–∞—В—М –ї–Є—З–љ–Њ, —Г—З–Є–ї—Б—П –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–і –Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–∞–Љ –Є –±—А–∞—В—М—П–Љ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–Є–Љ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –њ–µ—А–µ–і –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Б —З–µ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Є—Е —Б–≤—П—В–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Є—Е –Ј–∞–≤–µ—В—Л.

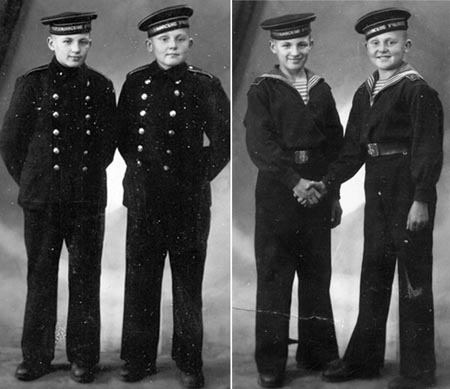

–Ь—Л —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і–µ—В–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є 1 —А–∞–љ–≥–∞. –†–∞–є–Њ–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ, –І—С—А–љ–Њ–µ –Є –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А—П, –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В—Л–є –Є –Ґ–Є—Е–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Л. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Љ–Њ—А–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В 1 –і–Њ 13 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤.  –Э–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б—Л–љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Њ–љ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О, —Б—В–∞–ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –љ–∞—Г–Ї, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї—О—Б –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥¬ї, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ч–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є¬ї. –Ь—Л –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –Њ—В—Ж–µ –Є —З–ї–µ–љ–∞—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ ¬Ђ–Ы-3¬ї –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –і–ї—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П. –Т 201-–є —И–Ї–Њ–ї–µ –§—А—Г–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Б 1972 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–Ы-3¬ї, —Б –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Є—Е –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –∞–њ—А–µ–ї—П, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–ї–њ–∞¬ї. –Т –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –і–µ—В—П–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Є—Е –і–µ—В–Є –Є –≤–љ—Г–Ї–Є.–•–Њ—З—Г –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ—Е –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Э–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б—Л–љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Њ–љ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О, —Б—В–∞–ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –љ–∞—Г–Ї, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї—О—Б –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥¬ї, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ч–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є¬ї. –Ь—Л –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –Њ—В—Ж–µ –Є —З–ї–µ–љ–∞—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ ¬Ђ–Ы-3¬ї –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –і–ї—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П. –Т 201-–є —И–Ї–Њ–ї–µ –§—А—Г–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Б 1972 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–Ы-3¬ї, —Б –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Є—Е –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є. –Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –∞–њ—А–µ–ї—П, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–ї–њ–∞¬ї. –Т –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –і–µ—В—П–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Є—Е –і–µ—В–Є –Є –≤–љ—Г–Ї–Є.–•–Њ—З—Г –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ—Е –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П.

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л —П –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Њ–±–Є–і–µ–ї, –Њ–≥–Њ—А—З–Є–ї, –±—Л–ї –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤, –њ—А–Њ—И—Г –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М, –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –Ј–ї–∞.–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ь.–Т.–Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤. 2011 –≥–Њ–і.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

18.08.201209:4218.08.2012 09:42:20

0

17.08.201209:2617.08.2012 09:26:43

–•–Є—В—А—Л–є –°—Г–љ, –і–∞–±—Л –љ–µ —Г—З–Є–љ—П—В—М –Ї–∞—О—В–љ—Г—О –њ–Њ–њ–Њ–є–Ї—Г, —Б–Ї—А—Л–ї, —З—В–Њ —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –њ—П—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–њ—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П —Г –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞ - –≤ –Я–Є—В–µ—А, —П–Ї–Њ–±—Л –≤ –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Ј–∞ –Ї–∞—А—В–∞–Љ–Є. –£ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –°—Г–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–ї–∞—П –Љ—Л—Б–ї–Є—И–Ї–∞: –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є –µ—Б—В—М, —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ ¬Ђ–Т—Г–ї–Ї–∞–љ¬ї –Ї –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ - –≤–Њ—В —Г–ґ –њ–Њ–≥—Г–ї—П–µ–Љ! –Ъ–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і—Д–∞—А—В–Є—В, –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–љ—Г—О —И–∞–ї—Г—О –Ф—Г–љ—М–Ї—Г –љ–∞–є–і–µ–Љ...

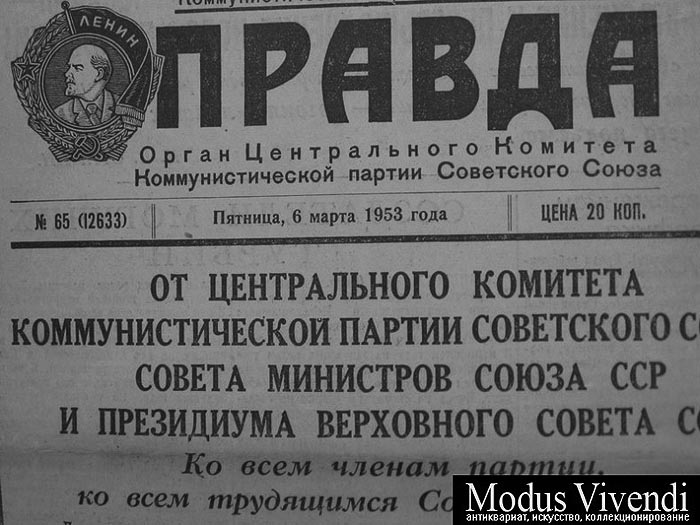

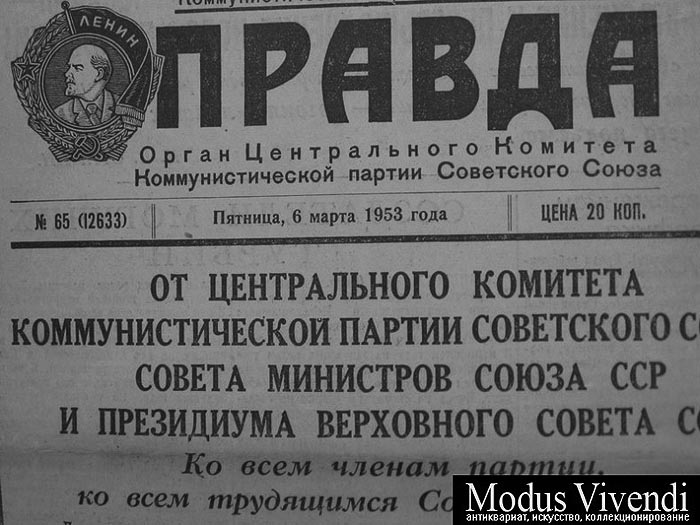

–Ш —В—Г—В... –Ї–∞–Ї –Њ–±—Г—Е–Њ–Љ –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ: —Г–Љ–µ—А –°—В–∞–ї–Є–љ! –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Љ–µ—А - –њ–µ—А–µ–і –°—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –і–љ–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Э–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М! –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Є–±–Њ –≤–Њ—П–ґ –Ј–∞ –Ї–∞—А—В–∞–Љ–Є –Є —В–∞–є–љ—Л–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –°—Г–љ–∞ –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ—Л–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ.

–Ы–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–і –≤–Њ–є –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—А–≥–Є –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В—А–∞—Г—А–љ—Л–є –Љ–Є—В–Є–љ–≥. –®–∞–њ–Ї–Є –і–Њ–ї–Њ–є. –Я—А–Њ–Љ–µ—А–Ј—И–Є—Е —Г—И–µ–є –≥–µ—А–Њ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є. –Э–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е - —Б–ї–µ–Ј—Л, –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е -–Ї–∞–Љ–µ–љ—М. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Љ–∞—П—З–Є–ї —З–µ—А–љ—Л–є –Њ–±—А—Л–≤ - –Ї–∞–Ї –і–∞–ї—М—И–µ –±–µ–Ј –≤–Њ–ґ–і—П-—В–Њ –ґ–Є—В—М?!!

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–і–≤—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ—В—А–∞ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Њ—Е—А–Є–њ–ї—Л–є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ—А: –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є ¬Ђ–≤–µ—А–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є¬ї –Ы–µ–љ–Є–љ–∞-–°—В–∞–ї–Є–љ–∞ - –Ь–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤, –С–µ—А–Є—П, –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤. –ѓ–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —А—Л–і–∞–љ–Є—П.

–£–Љ–µ—А –°—В–∞–ї–Є–љ... –Ш —Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —З–µ—А–љ—Л—Е –і–љ–µ–є –≤ –Ї—Г—Ж–µ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –°—Г–љ–∞. –Ц–Є—В—М –і–∞–ї—М—И–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Э–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞: —Б—В—А–∞–љ–∞, –љ–∞—А–Њ–і, –њ–∞—А—В–Є—П. –Я–∞—А—В–Є—П –љ–µ –і–∞—Б—В –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М... –Ш –°—Г–љ –њ–Њ–і–∞–ї –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ - ¬Ђ¬ї. –Р –ґ–Є–Ј–љ—М —И–ї–∞. –†–∞–љ—Л —Г—В—А–∞—В—Л –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—А—Г–±—Ж–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Р –ґ–Є–Ј–љ—М —И–ї–∞. –†–∞–љ—Л —Г—В—А–∞—В—Л –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—А—Г–±—Ж–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М.

–Ь–∞–ї–Њ-–њ–Њ–Љ–∞–ї—Г –і—А–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Г–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –ї—М–і—Л. –С—Г—Е—В–∞ –Њ—З–Є—Й–∞–ї–∞—Б—М. –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —В–Є—Е–Є–µ –Є —П—Б–љ—Л–µ, –±–µ—Б–њ—Г—А–≥–Њ–≤—Л–µ –і–љ–Є. –Т –±—Г—Е—В—Г –љ–∞–±–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —А—Л–±–∞, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –Љ–µ–ґ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї: —З–µ—А–њ–∞–є —Е–Њ—В—М –≤–µ–і—А–Њ–Љ, —Е–Њ—В—М —Б–∞–њ–Њ–≥–Њ–Љ.

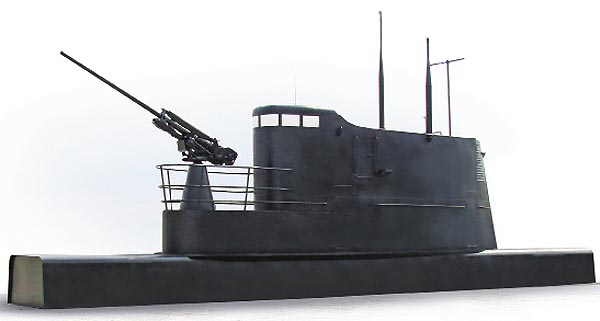

–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ -¬Ђ–≤—Б–µ–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ - –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–ї–Њ–≤!¬ї. –Ш —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–ї–Њ–≤, –≤–Њ–љ—П—П —Б–Њ–ї—П—А–Њ–≤—Л–Љ –і—Л–Љ–Њ–Љ, –њ–Њ–љ–µ—Б —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—П—В –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є–є —А–µ–є–і, –≥–і–µ –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ—Д—Л—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ–Є –і–≤–µ —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Л, –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ - –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ ¬Ђ—Б—В–∞–ї–Є–љ—Ж—Л¬ї –°-23 –Є –°-24 —Б–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є —Е–Є—Й–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В–∞–Љ–Є.

–Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї¬ї - —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –Я—А–Є–љ—П–≤ –љ–∞ –±–Њ—А—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Ї—Г—З–Ї—Г –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–≤, –ї–Њ–і–Ї–Є, —Б–∞–Љ—Л–µ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, —А–≤–∞–љ—Г–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ.

–Я–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј—Л–±–Є, —В—А–µ—В—М–Є–Љ –і–љ–µ–Љ –Њ–±–µ —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –љ–∞ —А–µ–є–і –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –С–µ—А–Є–љ–≥–∞. –°—Г–љ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Є—Е —В–Њ–ї–њ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–∞—А–±–µ—В–µ –°-24 –Є –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї —Г–≥—А—О–Љ—Л–є –≤—Б—Е–Њ–ї–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –њ—А–Њ–њ–ї–µ—И–Є–љ–∞–Љ–Є —Б–љ–µ–≥–∞ –±–µ—А–µ–≥ —Б —А–µ–і–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–µ–Ї–∞–Ј–Є—Б—В—Л—Е —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–Є—Б—В—Л–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—О, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ —А–µ–є–і –Ї–ї—Л–Ї–∞—Б—В—Л–µ —Б–Ї–∞–ї—Л –Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —В–∞–Љ –Є —Б—П–Љ —Б–Є–≤—Г—З–µ–є.

–Я–Њ–і–Њ—И–µ–ї —А–ґ–∞–≤—Л–є —А–µ–є–і–Њ–≤—Л–є –±—Г–Ї—Б–Є—А–Є—И–Ї–Њ; –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ—И–ї–Є —Б –ї–Њ–і–Њ–Ї, —Б –љ–Є–Љ–Є - –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞—Б—В—Л—А–љ—Л–µ; –њ—А–Њ—З–Є–Љ –Є–Ј ¬Ђ–Ј–µ–ї–µ–љ—Л—Е¬ї –Љ–µ—Б—В –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М. –°—Г–љ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ї—А—Г—В–Є–ї –Њ–Ї—Г–ї—П—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Њ—З—Г—Е–∞–ї –Љ–Њ—В–Њ—А–љ—Л–є –±–∞—А–Ї–∞—Б, –і–Њ–≤–µ—А—Е—Г –љ–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ—В–Є—З—М–Є–Љ–Є —П–є—Ж–∞–Љ–Є. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —А–µ—З–Ї–µ –Ґ–∞–≤–Њ–ї–Њ–ґ–Ї–µ, –≥–і–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –≤–Њ–Ј—П—В —Б–µ–љ–Њ —Б –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О. . .

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –С–µ—А–Є–љ–≥–∞ –≤–Ј–∞—Е–ї–µ–± —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є: –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–µ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –Ї–ї—Г–± –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ - ¬Ђ—В–∞–љ—Ж—Л!¬ї –≠—В–Њ –≤ —В—А–Є —З–∞—Б–∞ –і–љ—П-—В–Њ. –Э–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 500 –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –Є–Ј –љ–Є—Е 150 –њ–Њ–≥—А–∞–љ—Ж–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ - ¬Ђ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є ¬Ђ–±—А–∞—В—М–µ–≤-—Б–ї–∞–≤—П–љ¬ї –Є –∞–ї–µ—Г—В–Њ–≤.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–Є–Љ –∞–ґ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і, –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ, –њ—А–Є–≤–µ–Ј —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г–Ї—Г –Є –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В.

–Ь—Г–Ї—Г –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ—Л –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –Є —И–∞–љ—М–≥–Є (–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –±—А–∞–ґ–Ї—Г), –Њ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–њ–∞–ї–Є. –Ъ–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В—Л –њ—А–Њ–Ї—А—Г—В–Є–ї–Є –Ј–∞ —В—А–Є –і–љ—П, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–њ–µ—А–µ–і—Г-–љ–∞–Ј–∞–і; –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ.

–Т –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ - –Љ–∞—Б—Б–∞ –±–µ–Ј–≤–Њ–ї—М–µ—А–љ—Л—Е –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –њ–µ—Б—Ж–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ї—Г—А, –Є —Н—В–Є –ї–Є–љ—П—О—Й–Є–µ –Њ–±–ї–µ–Ј–ї—Л–µ —В–≤–∞—А–Є –љ–∞—Е–∞–ї—М–љ–Њ –ї–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Л –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –Є —Г—Е–Є—В—А—П–ї–Є—Б—М —Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ - –Њ—В –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л—Е –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–≤ –і–Њ –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б –Є —Б–њ–Є—З–µ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–Њ–≤. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–Є—Б—М –Ј–∞ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Л.

–Ъ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ—Л, –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –і–Њ 3000 –і–Є–Ї–Є—Е –Њ–ї–µ–љ–µ–є, –Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Є—В—П–љ–µ –≤—Л–±–Є–≤–∞—О—В –Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–Є–њ–ї–Њ–і–∞, —Б–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ—В —Ж–Є–љ–≥–Є —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –Љ—П—Б–Њ–Љ, –Ї–≤–∞—И–µ–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–Љ—И–Њ–є –≤–Ї—Г–њ–µ —Б —А—Л–±–Њ–є –Є –њ—В–Є—Ж–µ–є. –У—А–Є–±–Њ–≤ –Є —П–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–Њ—Б–µ–љ—М—О) - –Љ–Њ—А–µ, –Ї–Њ—Б–Њ–є –Ї–Њ—Б–Є. –Р –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ—В. –Ш —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ - –і–≤–∞-—В—А–Є –і–љ—П –≤ –≥–Њ–і—Г.

–Т –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—З–Є–Ї–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –Њ–і–љ–Є –±–∞–љ–Ї–Є —Б –Ї—А–∞–±–∞–Љ–Є –Є —А—Г–ї–Њ–љ—Л —Б–≤–µ—А—Е–і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–µ ¬Ђ–±–Њ—Б—В–Њ–љ–∞¬ї, –Ј–∞–≤–µ–Ј–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—О–і–∞ –≥–ї—Г–њ—Л–Љ–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ч–∞—В–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є —Б–њ–Є—А—В–љ–Њ–≥–Њ. –Т—Б–µ –і–∞–≤–љ–Њ –≤—Л—Е–ї–µ–±–∞–љ–Њ.

–Я–Њ–і –≤–µ—З–µ—А, –њ—А–Є–љ—П–≤ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Љ–µ—В–µ–Њ–њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј, —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Л –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–є —А–µ–є–і –Є –ї–µ–≥–ї–Є –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г. –Т—Б—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –љ–Њ—З—М –°—Г–љ —В–Њ—А—З–∞–ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –Є —В–∞—А–∞—Й–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л - –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–∞ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–њ–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ–ї–± –Њ–≥–љ—П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –і–Њ —В—А–µ—Е, –∞ —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–∞—П –Љ–Њ–ї–љ–Є—П–Љ–Є —В—Г—З–∞ —Б–≤—Л—И–µ –њ—П—В–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞–і —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–∞—В–µ—А–Њ–Љ —Б –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞–Љ–Є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–∞–≤. –Т—Б—П —Н—В–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–Њ 100 –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–ї—М. –Т—Б—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –љ–Њ—З—М –°—Г–љ —В–Њ—А—З–∞–ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –Є —В–∞—А–∞—Й–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л - –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–∞ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–њ–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ–ї–± –Њ–≥–љ—П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –і–Њ —В—А–µ—Е, –∞ —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–∞—П –Љ–Њ–ї–љ–Є—П–Љ–Є —В—Г—З–∞ —Б–≤—Л—И–µ –њ—П—В–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞–і —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–∞—В–µ—А–Њ–Љ —Б –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞–Љ–Є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–∞–≤. –Т—Б—П —Н—В–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–Њ 100 –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–ї—М.

–Я—А–Њ—И–µ–ї —П—Б–љ—Л–є –Є —В–Є—Е–Є–є –Љ–∞–є, –љ–∞—Б—В–∞–ї —Б–µ—А—Л–є –Є –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л–є –Є—О–љ—М. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А—Л–Ї–Є –Є –њ–Њ—В—Г–≥–Є –≥—А–Њ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ ¬Ђ—Й—Г–Ї–Є¬ї —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —Ж–µ–њ–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–ї–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г –Є –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –њ–ї–∞–≤–∞—В—М, –Ї—А—П—Е—В—П –Є –ґ–∞–ї—Г—П—Б—М –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–і—Г–≥–Є –Є —Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —П–Ј–≤—Л.

–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≥–ї—Г—Е–Є—Е –≤–µ—З–µ—А–Њ–≤ –≤ —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –£–і–∞–≤–Ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–є –Є –≤—Л–њ–∞–ї–Є–ї:

- –Ю–є, –±—А–∞—В—Ж—Л! –І—В–Њ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї?!

–С—А–∞—В—Ж—Л –љ–∞–≤–Њ—Б—В—А–Є–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Т—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–є, —З—В–Њ —В—Л —В–∞–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї?¬ї

- –Я–Њ—И–µ–ї —П, –±—А–∞—В—Ж—Л, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ч–∞–ї–µ–Ј –≤ –Њ–і–љ—Г, —А–∞–Ј–і–Њ–ї–±–∞–ї –≤–∞—Е—В—Г, —З—В–Њ–± ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–±–∞ —А–∞–µ–Љ –љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М¬ї, –њ–Њ–ї–µ–Ј –≤ –і—А—Г–≥—Г—О. –°–Љ–Њ—В—А—О: —А–∞–і–Є–Њ—А—Г–±–Ї–∞ –љ–µ –Њ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–∞! –Р–≥–∞! –У—А—Г–±–µ–є—И–µ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ. –ѓ —А-—А–∞–Ј –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М! –Р —В–∞–Љ —Б–Є–і–Є—В –ї–Њ–њ—Г—Е, –љ–∞—Ж–µ–њ–Є–ї –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–Є, –≤—А–∞–ґ—М–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В. –ѓ –µ–≥–Њ - —Ж–Њ–њ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ: ¬Ђ–Я–Њ–њ–∞–ї—Б—П, –≥–∞–і!¬ї –Р —В–Њ—В –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї, —А—Г–Ї–Є —В—А—П—Б—Г—В—Б—П: —Н—В–Њ –ґ –≤–µ—А–љ—Л–є —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї! –ѓ –µ–≥–Њ –≤—Л—И–≤—Л—А–љ—Г–ї, —Б–∞–Љ –љ–∞—Ж–µ–њ–Є–ї –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–Є –Є –љ–∞ —В—Г –ґ–µ –≤–Њ–ї–љ—Г... –Я–µ—А–µ–і–∞–µ—В ¬Ђ¬ї –Є —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В, –≤–Њ—В —З—В–Њ, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ: ¬Ђ–Т –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –і–љ–Є –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—Г—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. –Ы–Є–±–Њ –Ь–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤ —Б–≤–µ—А–љ–µ—В —И–µ—О –С–µ—А–Є–Є, –ї–Є–±–Њ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –С–µ—А–Є—П —Б–≤–µ—А–љ–µ—В —И–µ—О –Ь–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤—Г¬ї. –£–і–∞–≤–Ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤; –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л –љ–∞ –£–і–∞–≤–Ї—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–∞—П –љ–∞–≥–ї–∞—П –ї–Њ–ґ—М! –Ъ–ї–µ–њ–∞—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ! –Т–Њ—В —Б–≤–Њ–ї–Њ—З–Є!¬ї. –£–і–∞–≤–Ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤; –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л –љ–∞ –£–і–∞–≤–Ї—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–∞—П –љ–∞–≥–ї–∞—П –ї–Њ–ґ—М! –Ъ–ї–µ–њ–∞—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ! –Т–Њ—В —Б–≤–Њ–ї–Њ—З–Є!¬ї.

–І–µ—А–µ–Ј –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г –њ–Њ—В—А—П—Б–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ - ¬Ђ–С–µ—А–Є—П - –≤—А–∞–≥ –љ–∞—А–Њ–і–∞!¬ї, ¬Ђ–Я–∞—А—В–Є—П —Б–њ–ї–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞-–°—В–∞–ї–Є–љ–∞!¬ї.

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є—З–Ї–Є –њ—А–Є—В–Є—Е–ї–Є: —В–∞–Ї–Є–µ —И—В—Г–Ї–Є –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–ї—П—О—В, –±—М—О—В –љ–∞–њ–Њ–≤–∞–ї.

–Ь–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–µ, –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–µ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є, —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–ї—Б—П —И—В–Њ—А–Љ-—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–∞—А–±–∞–є—В–µ—А–Њ–≤, —З–Є—Б–ї–Њ–Љ –і–Њ 30 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Є –њ–Њ —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞–љ–Є—О –љ–µ—А–∞–і–Є–≤—Л—Е, –љ–∞–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –≥–љ–µ–≤–Њ–Љ.

–Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–Ј —А–∞–≤–љ—Л—Е, –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е.

- –Ю–Ї—Г–љ–µ–≤, —Б–ї—Г—И–∞—О.

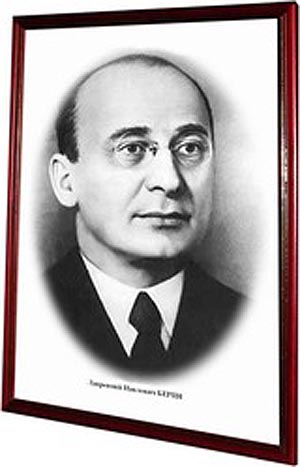

- –Я–µ—В—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З. –Ґ–∞–Љ —Г —В–µ–±—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –С–µ—А–Є–Є –≤–Є—Б–Є—В.

- –Т–Є—Б–Є—В, - –љ–µ –≤—А—Г–±–Є–ї—Б—П –Ю–Ї—Г–љ–µ–≤. - –Р —З—В–Њ?

- –°–љ–Є–Љ–∞–є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ! –Т—А–∞–≥ –љ–∞—А–Њ–і–∞! - –Є –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї —В—А—Г–±–Ї—Г.

–°–Є–і—П—Й–Є–µ –њ—А–Є—В–Є—Е–ї–Є. –£—И–Є —В–Њ–њ–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї, –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ —Б—В—Г–ї, —А–≤–∞–љ—Г–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В–Є—П –Є —А–Є–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞.

–Ш –≤–і—А—Г–≥... –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ –і–≤–µ—А—П—Е, –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞—П –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ї –ґ–Є–≤–Њ—В—Г –Є —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ –Њ–Ј–Є—А–∞—П —Б–Є–і—П—Й–Є—Е: ¬Ђ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П?!¬ї –Ю–љ –њ–Њ–±–µ–ї–µ–ї, –ї–Є—Ж–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –њ–Њ—В. –Р –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞.

–Ч–∞ —Б—А—Л–≤ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞... –і–∞ —З—М–µ–≥–Њ ! –І—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —Г–ґ–∞—Б–љ–µ–µ, –µ—Б–ї–Є ¬Ђ–љ–µ –≤—А–∞–≥ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –∞ –Ј–ї–∞—П —И—Г—В–Ї–∞?¬ї –•—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї! –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О (–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ї –і–Њ—Б–∞–і–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е), –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–µ–є. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ —А–≤–∞–ї —Б–µ–±–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–Є–љ, –Ј–∞ —Н—В–Њ—В —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ–Ї –Є —А—Л–≤–Њ–Ї! –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О (–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ї –і–Њ—Б–∞–і–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е), –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–µ–є. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ —А–≤–∞–ї —Б–µ–±–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–Є–љ, –Ј–∞ —Н—В–Њ—В —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ–Ї –Є —А—Л–≤–Њ–Ї!

–Ю—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–µ –≤ —В–Њ—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є 1953 –≥–Њ–і –њ–Њ—З—В–Є 40 –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П, –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–є –°—Г–љ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї —Б–µ–±–µ —Б–∞–Ї—А–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—Б–µ—Б–Є–ї—М–љ—Л–є —В–Њ–≥–і–∞ —И–µ—Д —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В–Є–є –С–µ—А–Є—П –љ–µ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ –Њ —Е–Є—В—А–Њ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є "–У–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є", –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≤–µ—Й–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–љ–∞–ї–∞—Е? –І—Г—И—М¬ї.

–Х—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї (¬Ђ–љ–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є¬ї, –Њ —З–µ–Љ –±–Њ–ї—В–∞–µ—В –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞), –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В - –≥—А–Њ—И —Ж–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –µ–≥–Њ –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–Є–Љ —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ! –І–µ–њ—Г—Е–∞, —В–∞–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П.

–Р –µ—Б–ї–Є –Ј–љ–∞–ї? –Т—Л—Е–Њ–і–Є—В, —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≥–Є–≥–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —В–Њ—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ –љ–∞—А–Њ–і—Г –Э–Є–Ї–Є—В–Њ–є –•—А—Г—Й–µ–≤—Л–Љ, —Н—В–∞–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Б—В–∞—З–Ї–Њ–Љ —Б –±–Њ—А–Њ–і–∞–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ –љ–Њ—Б—Г.

–Р –µ–ґ–µ–ї–Є —В–∞–Ї, —В–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –њ—А–µ—Б—Б–µ –≤–Њ–і–µ–≤–Є–ї—М —Б –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–Љ –∞—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В–Є—П –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –¶–Ъ –Ъ–Я–°–° (—Б–Њ —Б–њ—А—П—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞–Љ–Є) - ¬Ђ–ї–Є–њ–∞¬ї? –Э–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є –љ–∞–Є–≤–µ–љ –±—Л–ї –С–µ—А–Є—П, —З—В–Њ–± –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї—Г—А –≤–Њ —Й–Є¬ї?

–Э–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –≤—А–∞–ї–Є –≤—Б–µ - –Є –•—А—Г—Й–µ–≤, –Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤, –Є –Ъ–Њ–љ–µ–≤ –Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ч—Г–±! –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —И–Є—В—М—П –≤—Л–ї–µ–Ј–∞—О—В –±–µ–ї—Л–µ –љ–Є—В–Ї–Є: –Є –љ–µ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ –С–µ—А–Є—П –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є–Ј –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є –љ–µ —Б–њ—А—П—В–∞–љ –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—В—Г—А–µ –Т–Т–°, –Є –љ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є —Б–њ—Г—Б—В—П 5 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ (–∞–ґ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1953), –∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Є –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ ¬Ђ–≤—А–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –∞ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—А–µ—Б—В–∞.

–Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї, —В–Њ –≤—А–∞–ї–Є –≤—Б–µ - –Є –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є, –Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї—Л, –Є –њ–Њ–і—Б–Њ–±–љ—Л–µ ¬Ђ—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є¬ї. –Х—Б–ї–Є –Є —Б—Г–і–Є–ї–Є, —В–Њ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–љ—Г—О ¬Ђ–Ї—Г–Ї–ї—Г¬ї?

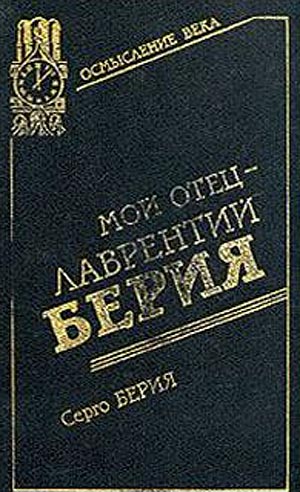

–Э–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—Л–љ–∞ –С–µ—А–Є–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ 12 –Є—О–љ—П –Њ–љ, –њ–Њ–і—К–µ–Ј–ґ–∞—П –Ї –і–Њ–Љ—Г, –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —В–µ–ї–Њ, –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–µ–є... –Р –≤—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ. –°—Г–љ, –Њ–Ї—Г–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –±–µ–Ј–і–љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Е–ї–Њ–њ–Њ—В, –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Љ–∞—В—З–∞—Б—В—М –Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О. –Э–Њ —А–ґ–∞–≤–∞—П —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ–∞ –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Р –≤—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ. –°—Г–љ, –Њ–Ї—Г–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –±–µ–Ј–і–љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Е–ї–Њ–њ–Њ—В, –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Љ–∞—В—З–∞—Б—В—М –Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О. –Э–Њ —А–ґ–∞–≤–∞—П —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ–∞ –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М.

–Ш –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –°—Г–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Є–Ј –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–є –•–∞–љ-–і—Л–≥–Є:

¬Ђ–†–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—Л–љ. –Ь–∞—В—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ–Њ–≤—Л¬ї.

–°—Г–љ –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А—В–µ–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г - –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –Њ–љ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–µ—Ж! –Ш –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г —Б—Л–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –≥–Њ—А–і—П—З–Ї–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ –≤ –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л–є –љ–Њ—П–±—А—М –≤ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –≥—А–∞–і–µ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ.

¬Ђ–Э–µ—В. –°—Л–љ–∞ –љ–µ –±—А–Њ—И—Г. –Ґ–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–Ј–∞–і. –•–≤–∞—В–Є—В —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Б–Є—А–Њ—В –њ–Њ –±–µ–ї—Г —Б–≤–µ—В—Г¬ї - –±–Є–ї–∞ –≤ –≤–Є—Б–Ї–Є –Ї—А–Њ–≤—М.

–Р –≥–і–µ —Н—В–∞ –•–∞–љ–і—Л–≥–∞? –Э–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Л –°—Г–љ –µ–µ –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї.

- –Ф—Г–є –≤ –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ. –Ґ–∞–Љ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ—Г—В, - —А–µ—И–Є–ї–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л.

–Ш –°—Г–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г —Б —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –≤ –њ–Њ—В–љ–Њ–Љ –Ї—Г–ї–∞–Ї–µ. –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ: –љ–∞ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ - –Њ–і–Є–љ –Љ–µ—Б—П—Ж.

- –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В. –Ь–∞–ї–Њ –ї–Є —З—В–Њ? - –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –У–µ–љ–Ї–∞ –Я–Є–ґ–Њ–љ. - –Ь–µ—Б—В–∞-—В–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ!

- –Р, - –Њ—В–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П –°—Г–љ, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П —И–Љ—Г—В–Ї–Є –≤ —В–Њ—Й–Є–є —А—О–Ї–Ј–∞–Ї. –®–Љ—Г—В–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: –Ј–Є–Љ–љ–Є–є –њ–Њ–ї—Г—И—Г–±–Њ–Ї (–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Г –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ), –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ –Є –і–≤–µ –њ–∞—З–Ї–Є ¬Ђ–Я–∞–Љ–Є—А–∞¬ї. –Я–£–Ґ–Х–®–Х–°–Ґ–Т–Ш–Х –Т –°–Ґ–†–Р–Э–£ –Ъ–Ю–Ы–Ђ–Ь–Р –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Ј–ї–∞—В–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П –Ъ–Њ–ї—Л–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Љ—А–∞—З–љ–Њ–є ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–µ–є¬ї –У–£–Ы–Р–У–∞. –Э–Њ –Љ–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є-–Є–Ј—Л—Б–Ї–∞—В–µ–ї–Є (–љ–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Є–Ї–Є) —Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—В—Г –љ–µ–њ—А–Є—О—В–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –≤ 1939 –≥–Њ–і—Г. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Є –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ—А—В –Э–∞–≥–∞–µ–≤–Њ.