–С–∞–љ–љ–µ—А

–£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Є–Ј —В–Є—В–∞–љ–∞

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М 2013 –≥–Њ–і–∞

0

10.02.201301:5010.02.2013 01:50:00

–Ь–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Њ–±–Є–і–љ–Њ. –° –Љ–µ—Б—П—Ж –љ–∞–Ј–∞–і –љ–∞ –Ґ–Т —Н–Ї—А–∞–љ–µ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–є–Ї–∞—П –≤–µ–і—Г—Й–∞—П, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–Є–≤—И–∞—П –љ–Њ–≤—Г—О —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –≤ —Г–Ј–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Љ–µ—В–Њ–і –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–Є¬ї. –Э—Г, —Н—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В–Њ—В –њ—А–∞–≤, –Ї—В–Њ —Г–Љ–љ–µ–µ, –∞ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –≥—А–Њ–Љ—З–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –Є–ї–Є —Б—Г–Љ–µ–µ—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–µ–µ ¬Ђ–љ–∞–Ї–∞—В–Є—В—М¬ї –љ–∞ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л вАФ –љ–∞—И –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї ¬Ђ–Њ—В—А–∞—Б–ї—М—О¬ї. –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—Й–∞—П—Б—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞ –≤—Б–µ –љ–∞—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Є –љ–∞—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞, –∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–љ–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї ¬Ђ–Ї—Л—И!¬ї. –†–Њ–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–і–µ–≤–Є–ї–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –њ–Є—Б–∞—В—М (–Љ–∞–ї–Њ –ї–Є —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ґ–Т), –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Њ–і–љ–Њ ¬Ђ–љ–Њ¬ї. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞—И–µ–ї –Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–µ. –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–±–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–∞ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ –≤ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є, –∞ –і–ї—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–Є —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —В—А—П–њ–Ї–Є –і–ї—П –±—Л–Ї–∞-–і–∞–ї—М—В–Њ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ–ї–µ–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —Ж–≤–µ—В–∞, –љ–Њ –±–Њ–і–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞–і–Њ. ¬Ђ–Э–µ—В, –≤—Л –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —З—В–Њ –≤—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤ –≤–Є–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–µ? вАФ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–∞, –њ–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞—П –љ–Њ–ґ–Ї–Њ–є –≤ —В—Г—Д–µ–ї—М–Ї–∞—Е —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –≥–Њ–і–Њ–≤—Г—О –њ–µ–љ—Б–Є—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–∞, вАФ –Т—Л –≤—Б–µ –Њ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ–Њ-–њ–Њ—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ?¬ї –Э—Г –≤–Њ—В —В–∞–Ї–∞—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞—Б—М, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —З–µ–Љ-—В–Њ —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ–Њ-–њ–Њ—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П, —Б—Г–і—П –њ–Њ —В–Њ–љ—Г –Ј–∞–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –љ–Є –Њ —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ, –љ–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–Є–і–µ–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞ –≤—А—П–і –ї–Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Њ—В –Љ–∞–Љ—Л, —З—В–Њ —Н—В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–Є—А—Г—О—Й–µ–µ —Н—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л–є –µ–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ.  –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Љ—П–Љ–ї–Є–ї. –Э–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ вАФ —Н—В–Њ ¬Ђ–ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Њ—В—Ж–∞–Љ¬ї, –ґ–µ–ї–∞—П, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є–∞—А–∞, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –µ—Й–µ –Є –ї–∞—В—Л–љ–Є. –≠—В–∞ ¬Ђ–ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Њ—В—Ж–∞–Љ¬ї —В–∞–Ї –µ–Љ—Г –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –µ–µ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—П—В—М, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –і–ї—П –≤—П—Й–µ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ц—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї—Г —Н—В–Њ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Њ, –Њ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ—В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Ї–∞¬ї, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г, –±—А–∞–≤—Г—А–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–∞—А–Ї–∞–Љ–Є ¬Ђ–Ї–∞–Ї –њ–∞—В—А–Є–Њ—В –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Г¬ї: –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞ –≤—А—Г—З–Є–ї–∞ –і–≤—Г—Е—В–Њ–Љ–љ–Є—З–µ–Ї –Љ–∞—А–Ї–Є–Ј–∞ –і–µ –Ъ—О—Б—В–Є–љ–∞ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ 1839 –≥–Њ–і—Г¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –Ї –ї—О–і—П–Љ, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П, –∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–Є–∞—А—Г –љ–Њ–≤–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ—З–Ї–µ. –Ш —В—Г—В —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Љ–Њ—П –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–µ, –≤ –і—Г—Е–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–љ–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї, –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г. –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ, –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —Е–Њ—В—П —А–∞–љ—М—И–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ, –њ–Њ—А–Њ–є, –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В вАФ —Н—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є (1) –ї—О–±–Є—В –†–Њ—Б—Б–Є—О, (2) –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є (3) –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є—В —Б–µ–±—П –≤–љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –†–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –Њ –ї—О–±–≤–Є —Б—А–∞–Ј—Г —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є вАФ –і–µ–ї–Њ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–µ–љ, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є–є. –Р –≤–Њ—В –њ–Њ—А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –Љ–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М. –Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–µ–Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –љ–µ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–Њ–є–љ–∞ –≤–µ–і–µ—В—Б—П вАФ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ, –Є–Ј–Њ—Й—А–µ–љ–љ–Њ, —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–µ–≥–∞—П –≤–њ–µ—А–µ–і, —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞—Ж–µ–ї–µ–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О. –Ч–∞ —З—В–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є —Г —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П ¬Ђ–њ–∞—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–∞–і–Њ¬ї? –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П вАФ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—А–µ–і–∞, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –≤—Л—Б—И–Є–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Є–Љ–њ–Њ–Ј–∞–љ—В–љ—Л –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–ґ—Г—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≥–ї–∞–Љ—Г—А–љ—Л, –љ–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Н—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–і–Ј–∞–±—Л—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є—О –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –ї–µ—В –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞—Б—В–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–∞, —В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ —О–љ—Ж–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–Њ –љ–µ –±—А–µ–љ–і. –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–љ—Г—В—А–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤–µ—А–∞, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –≤—Л—Б—И–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–Њ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ, –Є –≤—Б–µ –≤–Є–і—Л –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞, –Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —П —Г–ґ–µ –њ–Є—Б–∞–ї, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В –Ї–∞–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞¬ї. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤—Б—П–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ —Б —В—А–µ–Љ—П –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞–Љ–Є –Є —Б –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–∞ –ї—О–±–Њ–є –≤–Ї—Г—Б, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–µ –і–µ–≤—З—Г—И–Ї–Є, ¬Ђ–љ–µ –≤–µ–і–∞—О—Й–Є–µ, —З—В–Њ —В–≤–Њ—А—П—В¬ї, —В–Њ –Ш—Б–ї–∞–Љ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ—А–ґ–Є—В —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є —Г–і–∞—А, –Є —П –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Б—М –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ 50 –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш —П —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —Г–±–Є–ї–Є –Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–ї—П —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–Є. –Ю–љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ –Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Ж—Л, –Њ–љ–Є вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ—В–і–∞–ї–Є –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –њ—А–µ–і–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–µ—А–µ. –Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–µ–Љ—М—П. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –µ—Б–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤–µ—П–љ–Є—П–Љ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е, —Б–µ–Љ—М–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–µ, –њ–Њ–і –љ–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ, –±—Г–і—В–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –Љ–µ—И–∞–µ—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є–і—Г—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Г—О –Њ–і–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ—Б—В—М, –∞ —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–∞–љ–≥ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞¬ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–њ–∞—Б—В—Л—А–Є-—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є¬ї –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–µ–±–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –І—В–Њ–±—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–±–Є—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О, –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ–µ—Ж ¬Ђ—Н–њ–Њ—Е–Є —Д–∞–Ї—В–∞¬ї, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, —П–Ї–Њ–±—Л, —Г–ґ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ ¬Ђ—Н–њ–Њ—Е–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞¬ї. –Э–µ —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Ч–µ–Љ–ї—П –≤–µ—А—В–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –°–Њ–ї–љ—Ж–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–љ–µ—В –≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ—Б—П, –Є –±—Г–і–µ—В –≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –±—Г–і–µ—В –≤ —Б–Є–ї–µ —Н—В–Њ—В –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А. –Т—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Г–ґ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В–µ, –Ј–∞—З–µ–Љ —Н—В–∞ ¬Ђ—Н–Ї–≤–Є–ї–Є–±—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞¬ї? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ч–µ–Љ–ї—П –Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Л –±—Г–і–µ—В–µ –њ—А–∞–≤—Л, –љ–Њ –µ—Б—В—М –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—В—П—В, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л –±—Г–і–µ—В–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–µ—А—П–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–∞–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ, –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П. –Ъ—В–Њ? вАУ –Ф–∞ —В–µ, –Ї–Њ–Љ—Г –µ—Б—В—М, —З—В–Њ —В–µ—А—П—В—М. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї—М—И–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ–љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П—О—В –≤—Б–µ. –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–∞ –≤ –Љ–Њ–і–љ—Л—Е —В—Г—Д–µ–ї—М–Ї–∞—Е, –Є ¬Ђ–ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Њ—В—Ж–∞–Љ¬ї –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –љ–∞ ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ¬ї, –Є –њ–ї–Њ–і –Љ–Њ–µ–є –±–µ—Б—Б–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–µ—А–µ–Ј –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г–њ–∞–і–µ—В –љ–∞ –≤–∞—И—Г –ї–∞–і–Њ–љ—М. 09.02.2013.

10.02.201301:5010.02.2013 01:50:00

0

10.02.201301:4510.02.2013 01:45:43

–Ъ–Њ–Љ—Г –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –ґ–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.–Т 1965-1966 –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –њ–Њ—Б—С–ї–Ї–µ , –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ъ–Я–Я –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 15 –≥–∞—А–∞–ґ–µ–є. –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ—Л. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–Љ–µ—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В—М –µ—С, –∞ –љ–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є—В—М –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ—Г –і–µ–љ—М–≥–Є. –Ю–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ —Б—Г—В–Ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б, —В–∞–Ї —З—В–Њ —Б —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –±—Л–ї–Њ —В—Г–≥–Њ. –Т –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –ї—О–і–Є –ґ–Є–ї–Є –љ–µ–±–µ–і–љ—Л–µ, –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Є –Љ—Л –Ю–Т–†–Њ–≤—Ж—Л. –Я–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —П, –Ї—В–Њ –ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–∞—И–Є–љ—Л? –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Љ–∞—И–Є–љ –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —Б–ї—Г–ґ–± —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Я–Ы. –Ш–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Л –≤–µ—Й–µ–≤–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —И—Е–Є–њ–µ—А–∞ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–ї–∞–і–Њ–≤, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–∞ –њ–Њ—А–Њ–і–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –і–Њ–±—Л—В—М —Б–µ–±–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Г, –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≥–∞—А–∞–ґ.  –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В! –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В!–Ю–і–Є–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Б–і–∞—С—В –±—А–Є–≥–∞–і—Г –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, –≤—Б—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ–Є—А—Б–µ. –Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—В –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є—П. –Ю–±—К—П–≤–Є—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М: –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П) вА¶.. –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤—П–Ј–Є—Б—В—Г (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П)вА¶вА¶. –Ш —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—П—В—М, —И–µ—Б—В—М –Є–Ј —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—И–Є–љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ —И—В–∞–±–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї —Б –≤—Л–µ–Ј–і–Њ–Љ –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П, –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—В—М: –° –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ 489 (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П) –Њ—В (–і–∞—В–∞, –і–∞—В–∞, –і–∞—В–∞). –Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—В—Б—П –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –С–І. –° –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ь–Я–Ъ 1105 (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П) –Њ—В (–і–∞—В–∞, –і–∞—В–∞) –Є –і–∞–ї—М—И–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–ї—О—З–µ. –Т—Б–µ —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ —Б—В—А–Њ—О, —Г–ґ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є —О–Љ–Њ—А —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є —Г–ї—Л–±–∞—О—В—Б—П, –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –љ–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ј—Г–±—Л –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞, –∞ —В–Њ—В –Є–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Є–ї–Є –і–µ–ї–∞–µ—В –≤–Є–і, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—О –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є –Њ–љ —А—П–≤–Ї–∞–µ—В ¬Ђ–Э–µ–і–≤–µ—Ж–Ї–Є–є!¬ї. –Я–Э–® —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В ¬Ђ–њ–Њ–љ—П–ї¬ї, –Є –і–∞–ї–µ–µ —З–Є—В–∞–µ—В –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞.

10.02.201301:4510.02.2013 01:45:43

0

10.02.201301:3310.02.2013 01:33:51

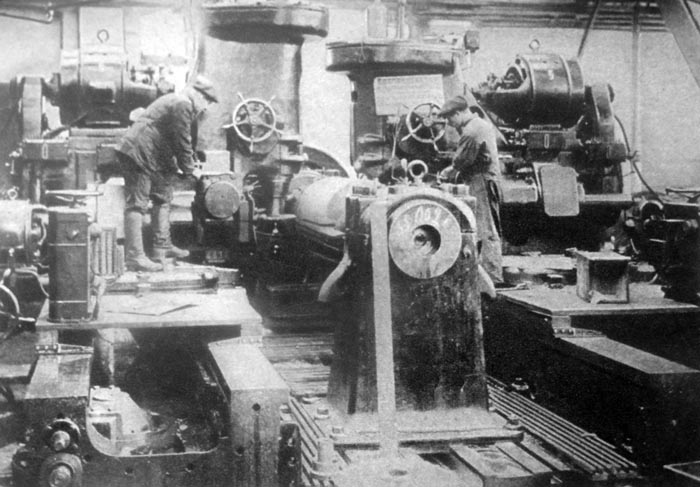

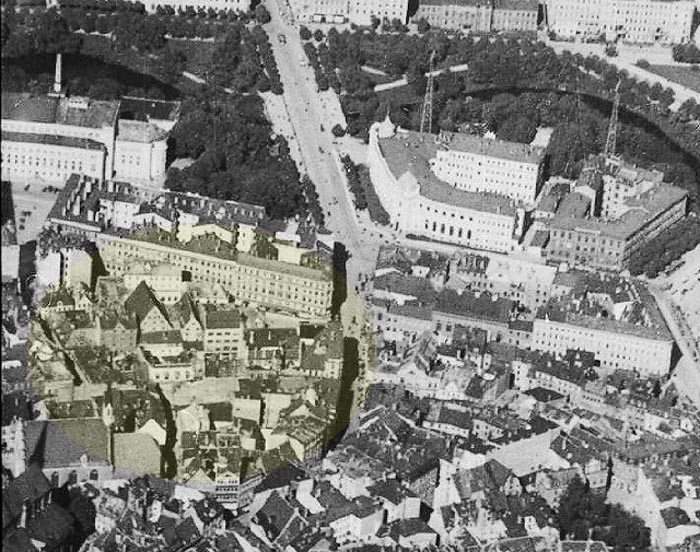

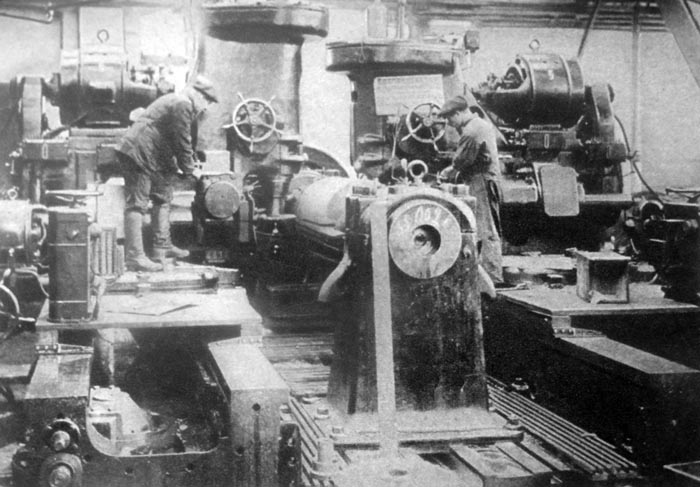

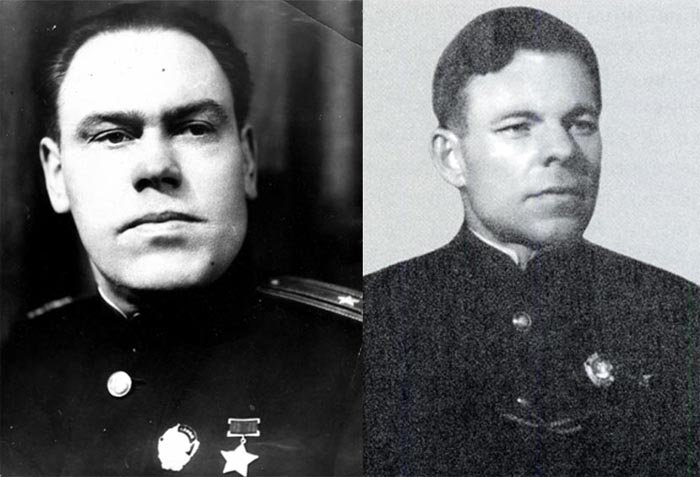

–Ч–Є–Љ–Њ–є –љ–∞ —Г—З—С–±—Г —П –µ–Ј–і–Є–ї –≤ –±—Г—И–ї–∞—В–µ, –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –Љ–љ–µ –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –Њ—В –±—А–∞—В–∞. –Я—А–Є—З—С–Љ —И–ї–Є –Є–Ј –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ–∞, –∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ–±—Л—З–љ–Њ –µ—Е–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –±—Л–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Х—Е–∞—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —В–∞–Љ–±—Г—А–µ. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1933 –≥–Њ–і–∞ —П –њ—А–Њ—Б—В—Г–і–Є–ї—Б—П –Є –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї. –Т—А–∞—З –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї - —Н–Ї—Б—Б—Г–і–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ–ї–µ–≤—А–Є—В –Є –Љ–µ–љ—П —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г. –Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Я—А–Є—З—С–Љ, –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Г –Љ–µ–љ—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 40 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Г –њ—А–Є—И–ї–∞ –Љ–Њ–є –ї–µ—З–∞—Й–Є–є –≤—А–∞—З вАУ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ–∞—П, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Э–Є–љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ: ¬Ђ –ѓ—И–Ї–∞! –Я–Њ —Г—В—А–∞–Љ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—С—И—М—Б—П, –і–µ–ї–∞–є 3 –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –≤–і–Њ—Е–∞ –Є –≤—Л–і–Њ—Е–∞¬ї. –Р –Ј–∞—З–µ–Љ, –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–∞. –Я–Њ —Г—В—А–∞–Љ –Є–Ј –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ґ–Њ—Б—П, –Ї–Є–њ—П—В–Є –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є, –±—Г–і–µ–Љ –ѓ—И—Г –Ї–Њ–ї–Њ—В—М¬ї. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–µ–і—Б–µ—Б—В—А–∞ –Ґ–Њ—Б—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –≤ –Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О. –Ґ–∞–Љ —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –±–µ–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О —В–∞–±—Г—А–µ—В–Ї—Г. –†—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–∞–і–Є–ї–∞—Б—М –Э–Є–љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –Є –њ—А–Њ–Ї–∞–ї—Л–≤–∞–ї–∞ –Є–≥–Њ–ї–Ї–Њ–є –Љ–Њ—С –Є—Б—Е—Г–і–∞–≤—И–µ–µ —В–µ–ї–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ–Є —А—С–±—А–∞–Љ–Є —Б –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Р –Ј–∞—В–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —И–њ—А–Є—Ж–∞ –Њ—В–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞ –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М, —Б–Ї–Њ–њ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –ї—С–≥–Ї–Њ–≥–Њ, –Є —Б–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –µ—С –≤ —Б—В–∞–Ї–∞–љ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –Љ–љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ –Є –Љ–Њ—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –≥—А—Г–і—М –Ґ–Њ—Б–Є. –Ь–љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤—Л–њ–Є—В—М –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М, –Є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ґ–Њ—Б–Є –µ–ї–µ –ґ–Є–≤–Њ–є —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–є–Ї—Г. –≠—В–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —В—А—С—Е –љ–µ–і–µ–ї—М. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–≤–µ–ї–Є –љ–∞ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ. –Я—А–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–µ–є –≥—А—Г–і–љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –Э–Є–љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: ¬Ђ –ѓ—И–∞, –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—П—Б—М –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ, —В—Л –і–µ–ї–∞–ї —В—А–Є –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –≤–і–Њ—Е–∞ –Є –≤—Л–і–Њ—Е–∞?¬ї –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–Њ–Љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ –Ц–Є—В—М —В—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Г–і–µ—И—М, –љ–Њ —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ —В–µ–±–µ —Г–ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, —Г —В–µ–±—П –њ–ї–µ–≤—А–∞ —Б—А–Њ—Б–ї–∞—Б—М —Б –і–Є–∞—Д—А–∞–≥–Љ–Њ–є¬ї. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Љ–љ–µ –≤—А–∞—З –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–∞, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М —В—А–Є –≤–і–Њ—Е–∞ –Є –≤—Л–і–Њ—Е–∞, —В–Њ —П –±—Л —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В—А–Є, –∞ –і–µ—Б—П—В—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –≤–і–Њ—Е–Њ–≤ –Є –≤—Л–і–Њ—Е–Њ–≤ –і–µ–ї–∞–ї –±—Л. –Ъ–∞–Ї –Њ–±–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б—В—П–Ї–∞ —П –±—Л–ї –ї–Є—И—С–љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–є—В–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–њ–Њ—А—В. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ –§—С–і–Њ—А–Њ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–≥–Њ–Љ –љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –ї—Л–ґ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ. –≠—В–Є –≤–Є–і—Л —Б–њ–Њ—А—В–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ф–∞–ґ–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –љ–µ –і–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ - –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –±–µ–≥–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤ 1935 –Є –≤ 1937 –≥–Њ–і–∞—Е —П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ 15 –Ї–Љ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞—Е —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–°–њ–∞—А—В–∞–Ї¬ї. –Т 1937 –≥–Њ–і—Г —П –±—Л–ї —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –ї—Л–ґ–∞–Љ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–∞, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –ї—Л–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї –Є–Љ–µ–љ–Є –°.–Ь.–Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, –∞ –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞–ї —З–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ .–Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–∞ –љ–∞ 10 –Ї–Љ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –£–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –Љ–љ–µ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –≤—Б–µ —В—П–≥–Њ—В—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –ґ–Є–≤—Л–Љ.  (–§—А–µ–Ј–µ—А–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї). –Т –Љ–∞—А—В–µ 1934 –≥–Њ–і–∞ —П —Б –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –§–Ч–Ю –Є, —Б—В–∞–≤ —В–Њ–Ї–∞—А–µ–Љ 4 —А–∞–Ј—А—П–і–∞, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —А—П–і—Л —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї. –Ы–µ—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ —П –±–µ–Ј –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Ї—Г—А—Б—Л –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤ –Т–£–Ч, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Љ. –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1934 –≥–Њ–і–∞ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П: ¬Ђ–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ —И–Ї–Њ–ї—Л –§–Ч–Ю –Ј–∞ –≤–∞–Љ–Є –Ј–∞–±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї. –Я–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї—Б—П —П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–љ—П–ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –Є—О–ї–µ 1938 –≥–Њ–і–∞ —П —Б –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞-–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ —В—Г—А–±–Њ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї. 3. –С–∞–ї—В–Є–Ї–∞. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –£—З–µ–±–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і.–Т 1935 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М—О: ¬Ђ–Ф–∞–і–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–µ 100000 –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є 200000 –њ–∞—А–∞—И—О—В–Є—Б—В–Њ–≤!¬ї –Ю–±—Г—З–∞—П—Б—М –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–µ, –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ—В –њ—А–Є–Ј—Л–≤, –≥—А—Г–њ–њ–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї –Є —П, –±–µ–Ј –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Г—З—С–±—Л, –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ—А–љ—Л–µ –Є, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞ –њ–∞—А–∞—И—О—В–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л. –Т –Є—О–љ–µ 1937 –≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–Њ—О –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А—Л–ґ–Њ–Ї —Б –њ–∞—А–∞—И—О—В–Њ–Љ —Б —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–∞ ¬Ђ–£-2¬ї. –Ґ–∞–Ї —П —Б—В–∞–ї –њ–∞—А–∞—И—О—В–Є—Б—В–Њ–Љ –°–°–°–†. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–ї–∞–љ–µ—А–∞, —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—С—В—Л –љ–∞ –љ—С–Љ –Љ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї—С–є —Б —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –∞–Љ–Њ—А—В–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –ї—С—В–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –Т–Т–°. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —П –њ—А–Њ—И—С–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–∞—З–µ–є, –≤ –Љ–Њ—С–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ ¬Ђ–≥–Њ–і–µ–љ¬ї, ¬Ђ–≥–Њ–і–µ–љ¬ї, ¬Ђ–≥–Њ–і–µ–љ¬ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –Ї —В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В—Г, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–Њ—П –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤—А–∞—З–∞. –Ю–љ–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —Б–µ—Б—В—М. –ѓ —Б–µ–ї. –Ю–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Є–µ –≤—Л –Є–Љ–µ–µ—В–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ—С –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ?¬ї –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: ¬Ђ –Р –≤—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ —Б—В–∞—В—М –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–Љ?¬ї –ѓ –µ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ —П –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—О, –љ–Њ –Љ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –Ф–ї—П –љ–µ—С —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ –Љ–Њ—С–Љ –ї–Є—Б—В–Ї–µ: ¬Ђ–Э–µ –≥–Њ–і–µ–љ¬ї. –Ю–љ–∞ –≤—А—Г—З–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ—В –ї–Є—Б—В–Њ–Ї –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–Т–µ—А–љ–Є—В–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є –±—Г–і—М—В–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–µ —Б—В–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–Љ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ –Љ–љ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М.  –Ь–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –љ–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є. –Т –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1938 –≥–Њ–і–∞ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —П–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В, –≥–і–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П —А–µ—И–Є–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –≤ –£—З–µ–±–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і –Ъ–С–§, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –Т –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М —П –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –љ–µ–і–µ–ї—М –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ. –Ь–Њ–ї, —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л —Б—В—А–Њ–≥–Є–µ, —Е–≤–∞—В–∞—О—В –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–±—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В –љ–∞ —Г–±–Њ—А–Ї—Г –≥–∞–ї—М—О–љ–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ —Е–Њ–Ј—А–∞–±–Њ—В—Л. –Ь–љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 12 —З–∞—Б–Њ–≤. –Ь–µ–љ—П –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г –Є–Ј 50 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤—Л–є—В–Є —Б –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і –Љ—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є –і–Њ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Љ–Њ—Б—В–∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞ –љ–∞—Б –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і. –Т –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В –Љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ. –Ґ–∞–Љ –љ–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Є–Ј –£—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Є —Б—В—А–Њ–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ–ї–Є –≤ –±–∞–љ—О. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤—Л–Љ—Л–ї–Є—Б—М, –љ–∞–Љ –≤—Л–і–∞–ї–Є —З–Є—Б—В–Њ–µ –±–µ–ї—М—С –Є —А–Њ–±—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –±—Л–ї –≤—Л–і–∞–љ –Љ–µ—И–Њ–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є , –њ—А–Є—З—С–Љ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –≤–µ—Й—М –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М. –≠—В–Њ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–і—С—В. –Я—А–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–є –±—Г—И–ї–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–є –±—А–∞—В –Т–Њ–ї–Њ–і—П –љ–Њ—Б–Є–ї 4 –≥–Њ–і–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —П 7 –ї–µ—В, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –≤–µ—Й—М—О –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–µ—Й–µ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Ю—В—Б—О–і–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Є –Њ–і–µ—В—Л –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Є–Ї–Є. –Я–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П –њ–Њ–њ–∞–ї, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –£—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ —Б–Љ–µ–љ–Њ–є, –Њ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є–Ј 31 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Є —Б –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —З–∞—Б—В—М —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–Є–Љ. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є —В.–і. –Э–Њ—П–±—А—М-–і–µ–Ї–∞–±—А—М 1938 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –±–µ—Б—Б–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –Љ–Њ—А–Њ–Ј—Л –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є 20 —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—А–Њ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ—Л, —Г –љ–∞—Б –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–Є —В–Є—Е–Є–є —З–∞—Б. –Я–Њ–і—К—С–Љ –±—Л–ї –≤ 6.00, –Њ—В–±–Њ–є –≤ 23.00. –°–Є–ї—М–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –Є –Њ—З–µ–љ—М –Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Њ –Ї–Њ —Б–љ—Г.  –ѓ–Ї–Њ–≤ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З вАУ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Т 6.00 –њ–Њ–і—К—С–Љ, –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –њ–Њ –њ–Њ—П—Б —А–∞–Ј–і–µ—В—Л–Љ–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–Њ—А–Њ–Ј, —В—Г–∞–ї–µ—В, –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї. –Я–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї –≤ –£—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —П –Њ—З–µ–љ—М –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ –Є –≤ –Њ—В–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—Б—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є ¬Ђ–Т—Б—В–∞—В—М!¬ї, —П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї —Б—К–µ—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞. –Ч–∞–ґ–∞–≤ –Ї—Г—Б–Њ–Ї —Е–ї–µ–±–∞ –≤ —А—Г–Ї–µ, —П –≤—Б—В–∞–ї –Є –і–Њ–µ–і–∞–ї –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Е–Њ–і—Г. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ, –Ј–∞—Е–Њ–і—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—О, —П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –ґ–µ–≤–∞—В—М —Е–ї–µ–± –µ—Й—С –і–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л ¬Ђ–°–∞–і–Є—Б—М¬ї, —З—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ вАУ ¬Ђ–Э–∞—З–Є–љ–∞–є –µ—Б—В—М¬ї. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤ –Љ—Л —Г–ґ–µ —Б—В—А–Њ–µ–Љ —И–∞–≥–∞–ї–Є –љ–∞ –ѓ–Ї–Њ—А–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М, —В–µ—Б–љ–Њ –њ—А–Є–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –Є –љ–∞ —Е–Њ–і—Г —Б–њ–∞–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞, —З–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ –і–µ–≤—П—В–Є. –Т 11 —З–∞—Б–Њ–≤ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г, –≥–і–µ –і–Њ –Њ–±–µ–і–∞ –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≥–∞–Ј. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–µ–і–∞, –љ–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ —Б–Њ —Б–љ–Њ–Љ. –У–ї–∞–Ј–∞ —Б–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –љ–∞—Б –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї, –і–∞–ґ–µ —Б —Е—А–∞–њ–Њ–Љ. –°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї –Ј–∞–љ—П—В–Є—П, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М —Е—А–∞–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ, –њ—А–Є—З—С–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–њ–∞–ї. –•–Њ—Е–Њ—В —Б—В–Њ—П–ї –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–є. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ-—В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Љ–µ–љ—П –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —А–Њ—В—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ. –ѓ –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–ї, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї: ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В–µ—Ж –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤ –њ–Њ –≤–∞—И–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –њ—А–Є–±—Л–ї!¬ї –Р –Њ–љ –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Т–Њ—В —Б –≤–∞–Љ–Є —Е–Њ—З–µ—В –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А 2 —А–∞–љ–≥–∞¬ї. –ѓ —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, –∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї —А—Г–Ї—Г, –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–°–∞–і–Є—В–µ—Б—М, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—П—В–љ–∞—П –±–µ—Б–µ–і–∞, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—З—С—В—Л —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –ї–Њ–≥–∞—А–Є—Д–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Є. –ѓ –≤—Б—С –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –Њ–љ –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Т—Л –љ–µ –±—Г–і–µ—В–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –≤–∞—Б –Њ—В—Б—О–і–∞ –Њ—В–Ј–Њ–≤—С–Љ –≤ –¶–Э–Ш–Ш–Т–Ъ (—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ?¬ї –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –Є —П –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ—В¬ї. –Ю–±–Њ –≤—Б—С–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–Њ—В—Л, —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ. –Ю–љ–Є –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Љ–µ–љ—П –≤–љ–Њ–≤—М —Б –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —А–Њ—В—Л, —А–µ–±—П—В–∞ —И–µ–њ—В–∞–ї–Є –Љ–љ–µ: ¬Ђ–ѓ—И–∞, –Ј–∞–±–µ—А–Є –Љ–µ–љ—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є¬ї. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞–ї—М —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Љ–Њ–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±—А–∞—В–Є–µ–є, —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г—Б—М. –Ґ–∞–Ї –Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —А–Њ—В—Л, –Љ–љ–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –Љ–µ—И–Њ–Ї —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –±—Л–ї–Є –≤ —А–Њ–±–µ, –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ—В—М—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ—Г вДЦ 3. –ѓ –љ–∞–і–µ–ї —И–Є–љ–µ–ї—М, —И–∞–њ–Ї—Г. –Ь–љ–µ –≤—А—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Є —П –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л —Б –Љ–µ—И–Ї–Њ–Љ –≤—Л—И–µ–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А –£—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Ґ–∞–Љ –µ—Й—С –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є —В—А–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж–∞ —Б –Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є вАУ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–Њ—В. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Ъ—Г–і–∞ –љ–∞—Б?¬ї. ¬Ђ–Ъ—Г–і–∞ –≤–∞—Б —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –∞ –Љ–µ–љ—П –≤ –¶–Э–Ш–Ш–Т–Ъ¬ї. –Ю–љ–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Г–і–Є–≤–ї—С–љ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–і—А—С–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Є –њ–Њ–≤—С–ї –љ–∞—Б –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т—Л—И–ї–Є –Љ—Л —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –£—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–ї–Є –ѓ–Ї–Њ—А–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М, –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ј–і–∞–љ–Є—О –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ (–У–Т–Я).  –°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ц–і–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М!¬ї, –∞ —Б–∞–Љ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ј–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ–Є –і–≤–µ—А—П–Љ–Є. –Я–Њ–Ї–∞ –ґ–і–∞–ї–Є, —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Є –і–≤–µ—А–Є –≤—Е–Њ–і—П—В –Є –≤—Л—Е–Њ–і—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Б –љ–∞—И–Є–≤–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ –і–Њ —З–µ—В—Л—А—С—Е, —В.–µ. –Њ—В –≤–Њ–µ–љ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –і–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ (—В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–≤–∞–љ–Є—П ). –С—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1938 –≥–Њ–і–∞, —Б—В–Њ—П–ї –Љ–Њ—А–Њ–Ј –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤, —Б–љ–µ–≥–∞ –µ—Й—С –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –Ј–∞–ї–Є–≤ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї—А—Л—В –ї—М–і–Њ–Љ. –Т—Л—И–µ–ї —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Ь—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ 3 —Н—В–∞–ґ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ъ–С–§. 4. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.–Я—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Б –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Љ, —З—В–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞—Е, –Є —З—В–Њ –љ–∞—Б –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –Є–Ј –£—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —А—П–і —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї–∞, –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л. –Т 1939 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –∞—А–µ—Б—В–∞, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Э–∞—Б –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –∞ –љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ю–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ –Є –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –У–Т–Я. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—В–Њ–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ –≤ –£—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ—Л –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ —А–∞–є. –ѓ –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ь–Њ–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А 1 —А–∞–љ–≥–∞ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤, –Њ—З–µ–љ—М –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є –≤–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–є –Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г вАУ –≤–Њ–є—В–Є –≤ –Ї—Г—А—Б –і–µ–ї–∞ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–ї–љ–µ–є—И—Г—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞, –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –Э–Њ–≤—Л–є, 1939 –≥–Њ–і, —П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –і–Њ–Љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ.  –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1938 вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1939 –≥–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є —Б –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –С—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –±—А–Њ–љ—М. –Т –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ, –љ–∞ –Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–∞—Е –У–Т–Я —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж–µ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є–Ј–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б 50% –Њ–њ–ї–∞—В–Њ–є –Є —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї —П —Б—В–∞–ї –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ —Б –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Є–Љ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В–µ—Ж¬ї. –Ь—Л –Є–Љ–µ–ї–Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞—Е. –ѓ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –њ–Њ —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї—Г –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є —П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –і–Њ–Љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї—Г. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ъ–С–§ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1939 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –њ—А–Њ–є—В–Є –њ–µ—А–µ–∞—В—В–µ—Б—В–∞—Ж–Є—О –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Б–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞. –ѓ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ 2 –≥–Њ–і–∞ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Ъ–С –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1939 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї —Г–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ—П—В—М—О –≥–Њ–і–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж—Л –њ–µ—А–µ–∞—В—В–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤. –ѓ –ґ–µ –Њ–њ—П—В—М –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б—Г–і—М–±–∞. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1939 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ъ–С–§ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Я–Њ–љ—П—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Є –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –Љ–љ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –≤–Ј—П—В—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Д–ї–Њ—В–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Н—В–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –њ–µ—А–≤—Л–µ —З–∞—Б—Л –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є (30 –љ–Њ—П–±—А—П 1939 –≥–Њ–і–∞), –∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ—З—М—О, —П –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –≤ —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–≤–Њ–і —Б —Ж–µ–ї—М—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А—П–і –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Т –Љ–Њ—О –Ј–∞–і–∞—З—Г –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н—В–Є—Е —Б—Г–і–∞—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. 5. –Ч–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Ы–∞—В–≤–Є—О.–Т 1939 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є (–Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ ) –Є –≤ –Ы–∞—В–≤–Є–Є ( –Ы–Є–±–∞–≤–µ ) –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –±–∞–Ј. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1939 –≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –і–ї—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –Ы–Є–±–∞–≤—Г —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –±–∞–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П —В–∞–Љ. (–У–Њ—В–Њ–≤—П—Й–Є–є—Б—П –Ї —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ –≤–Њ–µ–љ—В–µ—Е–љ–Є–Ї 1 —А–∞–љ–≥–∞ –†.–Т.–Я–Є—А—Б –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ –±—Л–ї –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ –Ї –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–µ). –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ –Ы–Є–±–∞–≤—Г, –±—Л–ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –±—А–µ–Ј–µ–љ—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–∞—В—Л—И–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –µ—С –Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г. –ѓ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–Љ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –≤ —В–µ–њ–ї—Г—И–Ї–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –±—Г—А–ґ—Г–є–Ї–∞. –Т —В–µ–њ–ї—Г—И–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 40 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–∞. –Ф–Њ –Ы–Є–±–∞–≤—Л –Љ—Л –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї. –≠—И–µ–ї–Њ–љ –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –≤ 7 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –£ —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б—В–Њ—П–ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ъ–Є—А–Њ–≤¬ї, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –ѓ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е. –Ь–µ–љ—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ъ–Є—А–Њ–≤¬ї, –≥–і–µ —П –њ—А–Є–љ—П–ї –і—Г—И, –њ–Њ–Њ–±–µ–і–∞–ї –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–ї. –Т –Ы–Є–±–∞–≤–µ —П –њ—А–Њ–±—Л–ї –њ–Њ—З—В–Є 2 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –±–∞–Ј—Л –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 —В–Њ–љ–љ. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –±–∞–Ј—Л —Б –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤—Л–Љ-–Ъ—Г–Љ–∞—З—С–Љ –Є –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є –≤—А—Г—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–≥—А–∞–і –і–≤—Г–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї (–Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞), –Њ—В–ї–Є—З–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≤–Њ–є–љ–µ —Б —Д–Є–љ–љ–∞–Љ–Є.  . 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1940 –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї –Ы–Є–±–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤ –Ї–∞—Б—Б–µ –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –±–Є–ї–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–ї—Г–≥–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Ї –њ–Њ–µ–Ј–і—Г. –Ю–љ –њ—А–Є–≤—С–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ, –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ї—Г–њ–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –≤–∞—И–µ –Љ–µ—Б—В–Њ¬ї. –ѓ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї –µ–≥–Њ –Є –Њ–љ —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П. –Т –і–≤—Г—Е–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ—П–≥–Ї–Њ–Љ –Ї—Г–њ–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ –Є —З–Є—Б—В–Њ. –ѓ —Б–љ—П–ї —И–Є–љ–µ–ї—М –Є —И–∞–њ–Ї—Г. –£–ї–Њ–ґ–Є–ї —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ—Л. –Ю–і–Є–љ —В—П–ґ—С–ї—Л–є —Б –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —В–µ—Е–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є–±–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј—Л, –і—А—Г–≥–Њ–є вАУ –ї—С–≥–Ї–Є–є, —Б –≤–∞–ї–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–Њ–Є–Љ–Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є. –£—Б–µ–ї—Б—П —П –љ–∞ –Љ—П–≥–Ї–Є–є –і–Є–≤–∞–љ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —П —П–≤–ї—П—О—Б—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ, –Є —В–∞–Ї –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –Є —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ. –Э–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Ј–∞ 5 –і–Њ –Њ—В—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –Ї—Г–њ–µ –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–≤–µ—А—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Є —В–Њ—В –ґ–µ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ, –≤–њ—Г—Б–Ї–∞—П –≤ –Ї—Г–њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ: ¬Ђ–І—В–Њ–±—Л –≤–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, —П –≤–∞–Љ –њ—А–Є–≤–µ–ї –≤–∞—И–µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞¬ї. –Т–Њ—И–µ–і—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ –Ї—Г–њ–µ –і–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞, –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї—Г –Є –Њ—В—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П: ¬Ђ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Є—А–Њ–≤¬ї –Ф–∞–љ–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ¬ї. –Ь–µ–љ—П –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М: —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞—И —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –С—Л—В—М –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≤ —З—Г–ґ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Ц–∞–љ–і–∞—А–Љ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –љ–∞–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–µ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ, –Є –њ—А–Є—Ж–µ–њ–Є–ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї—Г. –Ф–∞–љ–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤ –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ: ¬Ђ–Я–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –≤—Е–Њ–і –Ј–∞–њ—А–µ—Й—С–љ!¬ї –Т—Л—Е–Њ–і–Є—В, –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ –њ–Њ–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Б –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–Є–ї. –£—В—А–Њ–Љ 8 –Љ–∞—А—В–∞ –Љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –†–Є–≥—Г. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –†–Є–≥–Є –і–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Г—О –≤–∞–ї—О—В—Г. –Ю—Б—В–∞–≤–Є–≤ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ—Л –≤ –Ї–∞–Љ–µ—А–µ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ј–∞–Ї—Г—Б–Є–≤ –≤ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ, –Љ—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Я—А–Њ—Е–Њ–і—П –Љ–Є–Љ–Њ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–Њ—Б–Ї–∞, –Љ—Л –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —В–∞–Љ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е –љ–∞ –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Њ–Љ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –њ–Њ–њ–∞—А–љ–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ- –Я–∞–∞—Б–Є–Ї–Є–≤–Є, –љ–Є–ґ–µ –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤ вАУ –†—О—В—М–Є. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞: ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї –Љ–Є—А —Б –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–µ–є!¬ї –Э–∞–Љ –љ–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В—М –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ы–∞—В–≤–Є–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –љ–Њ –Ф–∞–љ–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ –≤—Б—С –ґ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–ї—П –љ–∞—Б —Н—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ. –Ф–∞–љ–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–∞–є—В–Є –≤ –љ–∞—И–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–±–Њ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –Є–Ј –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–і –Ы–Є–±–∞–≤–Њ–є, –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—В–µ–Љ–љ—С–љ –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Т –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –° –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –†–Є–≥–Њ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–∞–ї—О—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є. –ѓ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ф–∞–љ–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ, –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—П —В—Г –Є–ї–Є –Є–љ—Г—О –≤–µ—Й—М, —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–µ—Й–Є –Њ–љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –і–µ—И–µ–≤–ї–µ, —З–µ–Љ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Ж–µ–љ—Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –Э–∞ –Љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–£–і–Њ–±–љ–Њ –ї–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г?¬ї, –Њ–љ –Љ–љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –љ–µ—В? –Т–µ–і—М —Н—В–Њ —З–∞—Б—В–љ–∞—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П. –Ь—Л –і–ї—П –љ–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–Є¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –Љ—Л, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ, –њ–Њ—И–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–Ј–љ—М.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

10.02.201301:3310.02.2013 01:33:51

0

09.02.201301:2309.02.2013 01:23:01