–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Η ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –£–ö–Γ

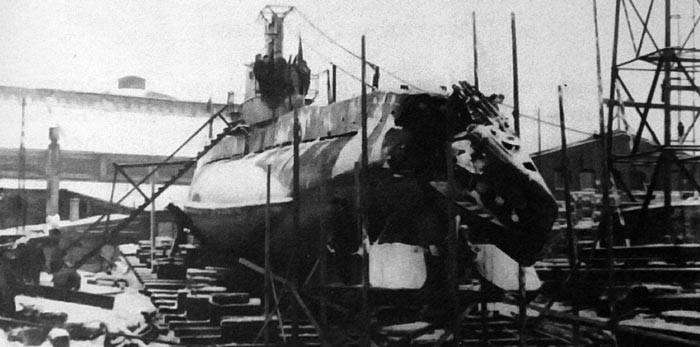

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

12.04.201400:4212.04.2014 00:42:54

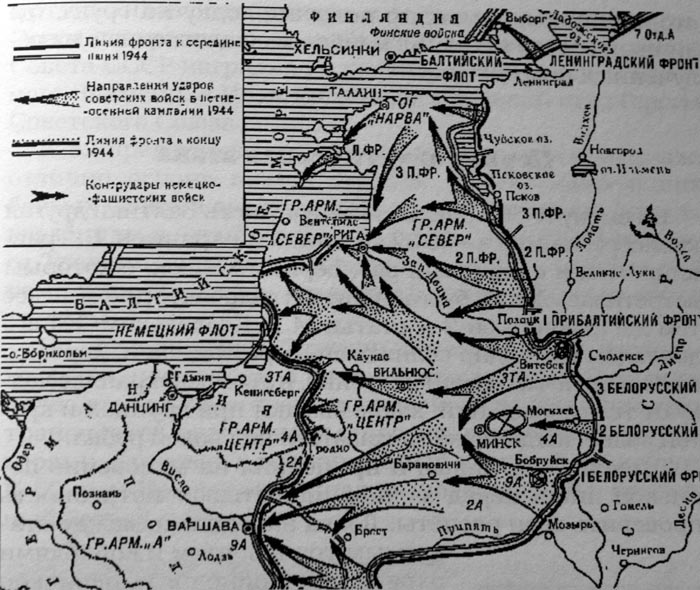

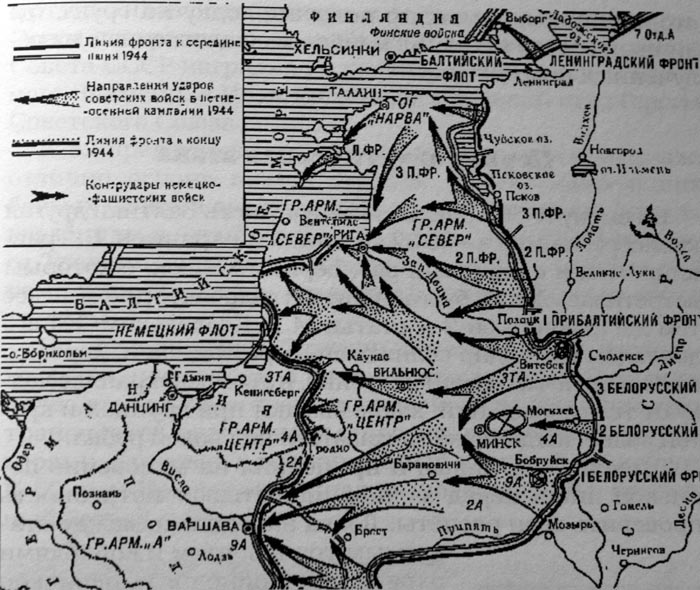

–Θ–Ε–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Η–Φ–Ψ –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―è–Ε–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹―²–Ψ–Η―² ―É–Ε–Β ―É –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α. –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α 1-–≥–Ψ –Η 2-–≥–Ψ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Η 1-–≥–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―É. –ù–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²―²―è–Ϋ―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―Ö –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η.

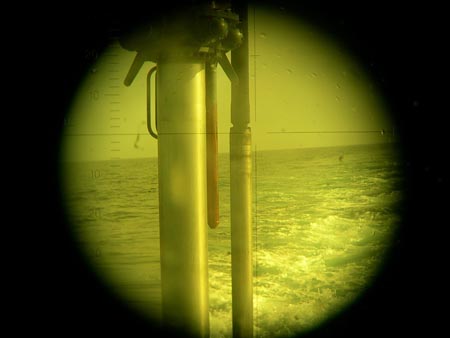

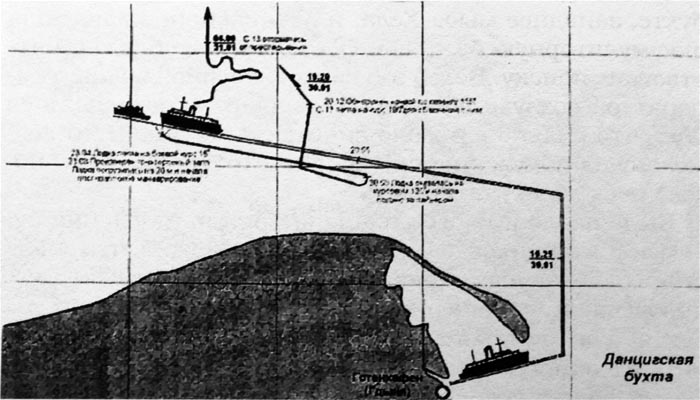

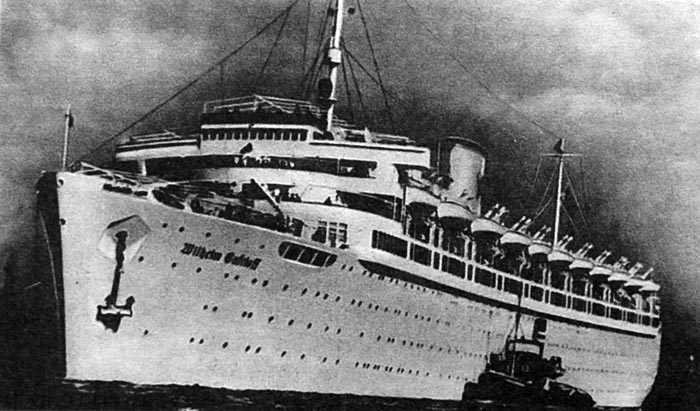

–î―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Κ―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Β―â―ë –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Α –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –ö–Β–Ϋ–Η–≥―¹–±–Β―Ä–≥–Α. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –™–¥―΄–Ϋ―è –Η –™–¥–Α–Ϋ―¨―¹–Κ, ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α –©–Β―Ü–Η–Ϋ–Α. –Π–Β–Ϋ―²―Ä ―²―è–Ε–Β―¹―²–Η –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö ―¹–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥, –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –ü–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Ϋ–Η–Η. –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Β–Δ–Α–Φ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η―¹–Β–Μ –Φ–Α―Ä―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-56 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α. –ê―²–Α–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤―΄–±–Η―Ä–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ (―à–Μ–Η ―²―Ä–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ζ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, –Η –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ü–Β–Μ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ ―²―Ä―ë―Ö –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –£ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ, ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―². –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Β–Δ–Α–Φ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η―¹–Β–Μ –Φ–Α―Ä―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-56 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α. –ê―²–Α–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤―΄–±–Η―Ä–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ (―à–Μ–Η ―²―Ä–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ζ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, –Η –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ü–Β–Μ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ ―²―Ä―ë―Ö –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –£ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ, ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―².

–£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ö-56 –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –Γ–Α–Φ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Ω–Ψ–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Α –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Φ–Η ―¹―²–Ψ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –û―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―², –≥–¥–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –ù–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –ö-56 –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Α―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –ö-52 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ, βÄî –≤―¹―ë ―²–Β–Φ –Ε–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –€.–ê.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι, ―΅–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² ―²–Β―Ö –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ–Η–Β –±―΄–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Α.

–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Μ–Η―à―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Α―²–Α–Κ―É–Β–Φ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ: ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ ―²–Α―Ä–Α–Ϋ.

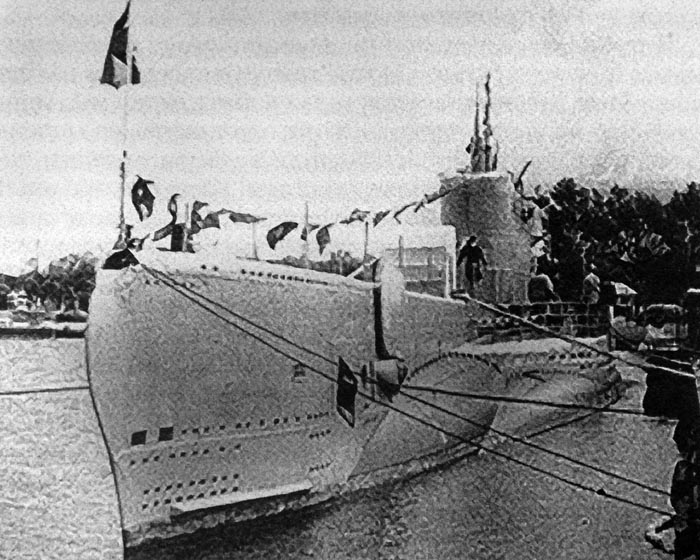

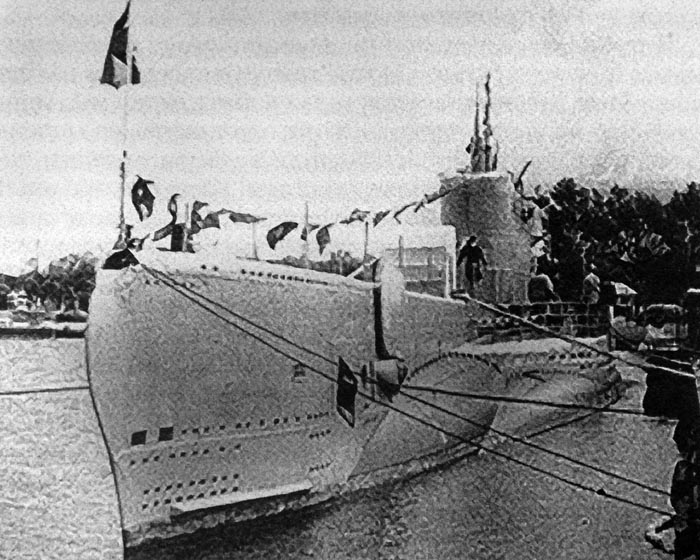

–£–Ζ―Ä―΄–≤―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Α–Φ–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±, βÄî ―¹ –Ϋ–Η―Ö, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ζ–Α–Μ–Ω–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―É―¹–Ω–Β–Μ ―É–≤–Β―¹―²–Η –Β―ë –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ, –Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ 21 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ê –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 23-–Β –Ϋ–Α –ö-52 –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Η –Ψ―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–≤–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±―΄–Μ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι: –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ 21 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ê –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 23-–Β –Ϋ–Α –ö-52 –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Η –Ψ―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–≤–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±―΄–Μ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι: –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.

–ö-52 –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Β –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ù―É –Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö ―²–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η ¬Ϊ–½–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ–ù–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β. –£ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ê―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–≤ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –ö-52, ―É–Ε–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―². –ù–Ψ–≤―΄–Β –™–Β―Ä–Ψ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –Γ―²–Α–Μ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Β―â―ë –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –Γ-13, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Α―è ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Α –™―É―¹―²–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α ―³–Ψ–Ϋ –®―²–Ψ–Ι–±–Β–Ϋ–Α¬Μ, –Η –©-310, ―΅–Β–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η ¬Ϊ–½–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ–ù–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β. –£ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ê―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–≤ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –ö-52, ―É–Ε–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―². –ù–Ψ–≤―΄–Β –™–Β―Ä–Ψ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –Γ―²–Α–Μ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Β―â―ë –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –Γ-13, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Α―è ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Α –™―É―¹―²–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α ―³–Ψ–Ϋ –®―²–Ψ–Ι–±–Β–Ϋ–Α¬Μ, –Η –©-310, ―΅–Β–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β.

–‰ –Β―â―ë ―²―Ä–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α: –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤. –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–ö–Α–Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–ö–Α–Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―².

–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Μ–Η―à―¨ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –©-310, ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β-–Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –¦–Η–±–Α–≤–Β.

–≠―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β –±―΄―²―¨. –Θ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Ψ ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Φ–Η –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Α –Β―ë –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨. –ü–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ―² –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Β–Κ, –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨. –î–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―É―³―²―É ¬Ϊ–ë–Ψ–Φ–Α–≥¬Μ βÄî –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄî –Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―²–Α–Φ–Η, ―¹–Ϋ―è―²―΄–Φ–Η ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–¥–Η–Ϋ¬Μ ―¹ ―²―É–Φ–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ, –Ϋ–Ψ –Φ―É―³―²–Α ¬Ϊ–ë–Ψ–Φ–Α–≥¬Μ –±―΄–Μ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Β.

–û–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Β―â―ë –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨. –†―É―΅–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ-―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ö―Ä―É–Ε–Α–Μ–Ψ–≤. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η –≤ –Δ―É―Ä–Κ―É. –†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–±―ä―ë–Φ―É –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―Ä―²–Α –©-310 ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥, –¥–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è 36 ―¹―É―²–Ψ–Κ (–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α ―¹ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ω–Ψ –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β 110 ―¹―É―²–Ψ–Κ), –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Β―â―ë –¥–≤–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –û–±–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-310 ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η–Ζ –ü–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Η. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 25 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α 3-–≥–Ψ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≤ ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨―é –ü–Η–Μ–Μ–Α―É. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Α–Μ―é―². –£ –Ψ–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―΅–Α―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α βÄî ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α¬Μ.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Η ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Α –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² –≥―Ä–Ψ–Φ–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β. –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² –Ω–Α–¥―ë―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–Ε–Β –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ. –™―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–Κ―Ü–Η―è –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â―ë –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –Η ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: ―¹ 28 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ϋ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Β ―Ä–Β–Ι―¹―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Β―ë –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω―è―²–Α―΅–Κ–Ψ–≤¬Μ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄.

–≠―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Β―à–Η―²―¨, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö. –ù–Α―à–Β –¥–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ βÄî –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β. –†–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–≤―à–Η–Β –Β–≥–Ψ, ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η: –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ –¦–Η–±–Α–≤–Β –¥–Ψ –ü–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄.

–£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Β–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –£ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ βÄî –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Η –Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Μ–Η―à―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –≤–Ψ―² –≤ –Α–≥–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι―Ö–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―², ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ―É –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –†–Β–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Η ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è.

–ù–Α ―¹―É–¥–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Η–Ζ –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Η –Η–Μ–Η –ü–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, –¥–Α –Η –Ψ―² –Κ―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ―²–Μ–Α¬Μ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –≤–Β―Ä–Φ–Α―Ö―²–Α. –ù–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –¥–Β―²–Η. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω―É–≥–Α–Ϋ―΄ –≥–Β–±–±–Β–Μ―¨―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Η―²–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤. –ù–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –ù–Β –¥–Α―²―¨ –Η–Φ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ―É―²―¨, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–≤ –¥–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, βÄî –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―¹–Φ―΄―¹–Μ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è–Φ –Β―â―ë –¥–Ψ –≤–Ζ―è―²–Η―è –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É ―¹ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –ü–Ψ–±–Β–¥–Α! –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Κ–Α–Ω–Η―²―É–Μ―è―Ü–Η―é –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Δ –Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β 9 –Φ–Α―è. –•–¥–Α–Μ–Η –ü–Ψ–±–Β–¥―É ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨, –Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α.

–ü―Ä–Η―à–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–±―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ –Η ―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –•–Α–Φ–Κ–Ψ―΅―¨―è–Ϋ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –€―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α.  –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–½–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤, –î.–î.–£–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ, –£.–ê.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –£.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ε, –€.–Λ.–£–Α–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–î–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–±―É–¥–Κ―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–½–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤, –î.–î.–£–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ, –£.–ê.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –£.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ε, –€.–Λ.–£–Α–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–î–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–±―É–¥–Κ―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η.

–£ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, ―É –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Δ―É―Ä–Κ―É, –Η ―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –ü–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–Ε–Α―è –Κ ―²–Η―Ö–Ψ–Φ―É –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ―É, –Ζ–Α―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―ç―²–Ψ –Ψ―² –Η–Ζ–±―΄―²–Κ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤ –Ω–Α–Μ―è―² –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α―Ö: –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―ç―²–Ψ.

–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α. –£―¹–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α―Ö. –· –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨, –¥–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Μ―é–±–Α―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α! –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Α―è –¦-3 –Η–Μ–Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Α―è –≤―¹–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Α―è –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ βÄî –©-303, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ.

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η.

–½–Α ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β-–Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1944βÄ™1945 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤―Ä–Α–≥―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–Ϋ, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Κ–Α–Κ―É―é-–Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―². –ü―Ä–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ―΄, –Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Β –≤–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η), –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤―Ä–Α–≥–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤–Η–¥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è 44 –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ψ–±―â–Β–Ι –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±–Ψ–Μ–Β–Β 150 ―²―΄―¹―è―΅ –±―Ä―É―²―²–Ψ-―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –‰ –Β―â―ë 20 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β 15 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―²―Ä–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Ψ ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ψ–± ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―΅–Η―¹–Μ―É –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε―É. –½–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Η –Ψ―² –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―², –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–Γ–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö, –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ –Ψ―¹–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β ―¹–Ω―É―²–Α–Μ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η, –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –≤–Μ–Η―è–≤―à–Η–Φ –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β.

–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β. –‰ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Β―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―΅―ë―²―΄, –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–Η–Μ―΄ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Ψ―΅–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –Θ–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―΄―² ―²–Β―Ö –Μ–Β―² –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–Ω―΄―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–Ω―΄―² –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Η–Β –Ϋ–Α―¹ –Κ –ü–Ψ–±–Β–¥–Β. –Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è –ù–Β―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –£ –Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, βÄî ―¹ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, βÄî ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Η―². –ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι. –ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹―΄–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ö.–ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–ΑβÄî–€–Α―Ä–Κ –Η –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ –î–Ε–Β–Φ–Α–Μ –½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ, ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Β―â―ë –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –‰.–€.–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ–Α. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―΄–ΫβÄî–†―É―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù―΄–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η.

–€–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –û–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ. –≠―²–Ψ –Ε–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ζ –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ. –û–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é ¬Ϊ–½–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η¬Μ .

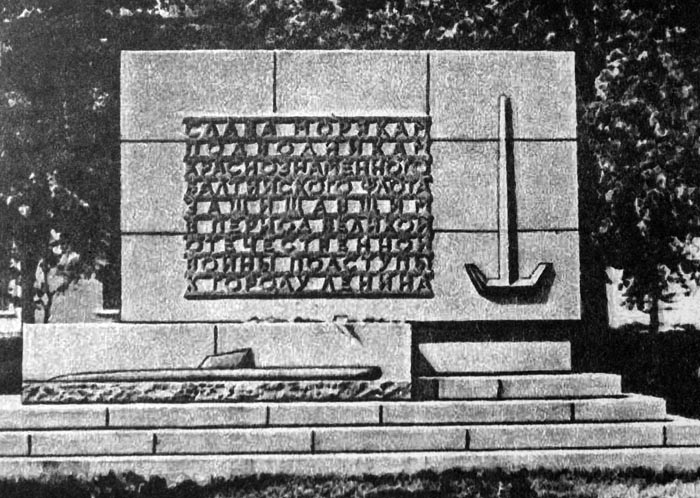

–î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –Φ–Η–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–ΦβÄî–Η―¹―²–Ψ–Κ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ –Φ―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ϋ―ë–Φ.

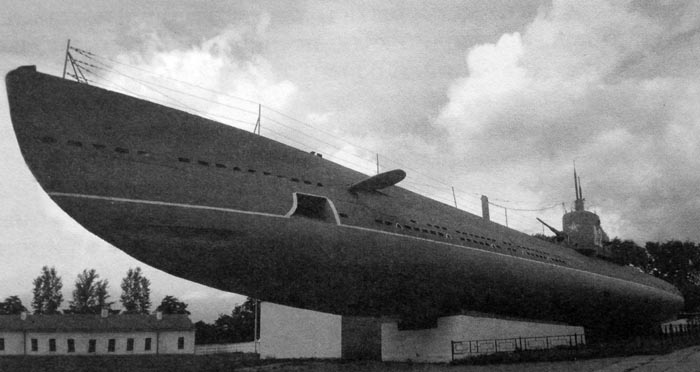

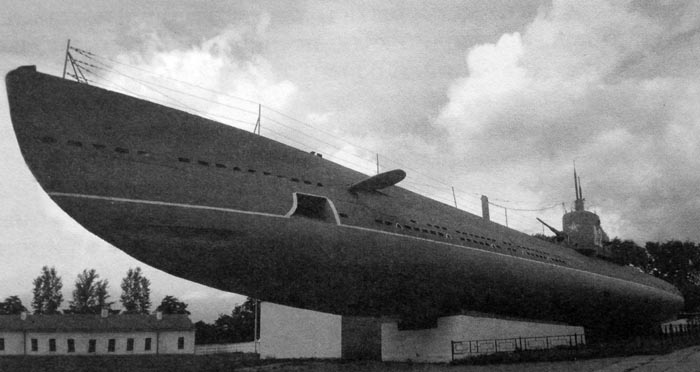

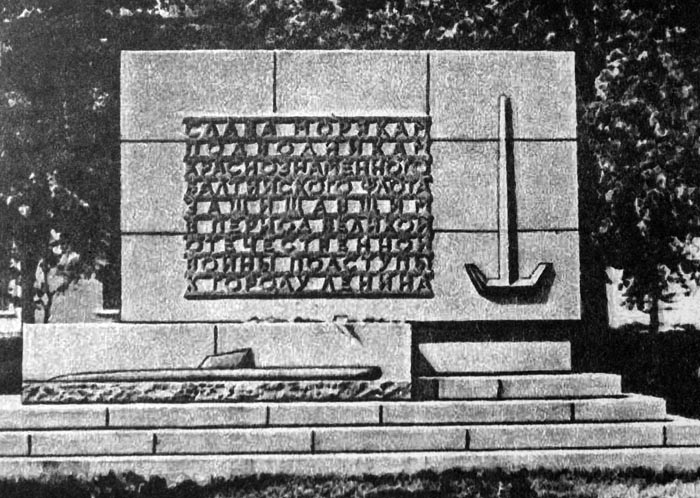

–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β–Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η β³•1192 –Ψ―² 29 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1995 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅―É –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β–Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η β³•1192 –Ψ―² 29 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1995 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅―É –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –î-2 (–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ¬Ϊ–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ). –≠―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –™–Α–Μ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Κ–Α–Κ ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, βÄî–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –î-2 (–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ¬Ϊ–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ). –≠―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –™–Α–Μ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Κ–Α–Κ ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, βÄî–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –ü–¦ –î-2 –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β–ê –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Β –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α –±―΄ –≤―΄―¹–Β―΅―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ. –ü–¦ –î-2 –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β–ê –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Β –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α –±―΄ –≤―΄―¹–Β―΅―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ. –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β–ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Η –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ. –†–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ε–Η–Μ–Α, –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―ç―²–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α. –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β–ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Η –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ. –†–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ε–Η–Μ–Α, –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―ç―²–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α. –€–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –½–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –€–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –¦―¨–≤–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ–Ω–Β–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –€–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –½–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –€–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –¦―¨–≤–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ–Ω–Β–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Φ–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–±―â–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö.

–î–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Α –≤ ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –Η―Ö ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, βÄî ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–û–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Α –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―¹–±–Ψ―Ä–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ–Η.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£–≤–Η–¥―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Ω―Ä–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α–Φ–Η.

–î–Μ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Α–Μ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α (–û–£–†–Α).

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Φ–Β―¹―² –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –ë―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Δ–Α–Κ–Α―è ―²–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω―ë–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Α―Ä―²–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Η―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Α –£–€–Λ –‰.–£.–†–Ψ–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –Ϋ―Ä–Α–≤ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ¬Μ, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹:

βÄî –Γ–Ϋ–Η–Φ–Η―²–Β ―¹ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–¥―è―â–Η―Ö –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Μ–Η―à–Ϋ―é―é –Ψ–Ω―ë–Κ―É. –î–Α–Ι―²–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≤―¹―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É―²―¨―¹―è. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ―ë ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β, –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ι―²–Β –Β–Φ―É –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―èβÄΠ

–ù–Ψ ―ç―²–Α ¬Ϊ–¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α¬Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α.

–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―ç―²–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―¹―²–Η–Μ―¨ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è.

–î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―²–Α–Ι–Ϋ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄. –î–Ψ―¹―²―É–Ω –≤ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―Ö–Η–≤ –£–€–Λ –¥–Μ―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―ë–Ϋ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―ç–Ω–Ψ–Ω–Β―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ε―ë―¹―²–Κ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α.

–û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²–Α–Ι–Ϋ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ω―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β, –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –ö―²–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α ―ç―²–Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, βÄî –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ. –ê –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Ι–Ϋ―É, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ ―¹―É–¥―¨–±―΄ –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η. –‰ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι.

–£ –Η―é–Μ–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ PQ-17. –£–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ι–Φ–Η–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ.

–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –½–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α. –ß–Α―¹―²–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α.

–€–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –ù–Β―² –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Η–Μ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –½–Α–≥–Α–¥–Κ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄. –ö―²–Ψ –Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨?

–ü―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –î–Ψ–Μ–Φ–Α―²–Ψ–≤–Α ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¦-3 –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü.–î.–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄. –ï–Φ―É –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-3 –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―ë–Ϋ, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –Δ–Α–Ι–Ϋ–Α ―¹―É–¥―¨–±―΄ –ü. –î. –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Α.

–£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ―É –‰.–£. ¬Ϊ―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η¬Μ –±–Β–≥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄―Ö –™–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄―²―¨ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ―² ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―². –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä–Ψ–Ι. –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ―É ¬Ϊ–Ζ–Α―â–Η―²–Α–Μ–Η¬Μ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤, –Η –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.

–£ ―ç―²–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η―è.

–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α (1943βÄ™1944) –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ù–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Ω―è―²―¨ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –½–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-408 –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ –ü.–Γ. –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ―é ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―É –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –Θ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Β―ë –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –©-408 –Ϋ–Β―².

–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤―É –‰.–Γ. –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅ –ê.–£., –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, ―è–Κ–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –¥–Ψ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Ϋ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É.

–ë―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –£ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Κ―¹―²–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, ¬Ϊ–≤―΄―΅–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä–Ψ–Ι, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Β–Ι –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α –Ψ –Ϋ―ë–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―².

–£―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-12 –Δ―É―Ä–Α–Β–≤ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Η–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É, –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-108. –€–Ψ―²–Η–≤―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ―΄. –£ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Φ–Β―¹―²–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-13 –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –Λ–Α–Κ―² ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η, –Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ζ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ω–Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ. –£–Μ–Α―¹―²―¨ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ).

–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Μ–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä–Β –Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η ―²–Β–Κ―¹―²–Α. –ê–≤―²–Ψ―Ä―É –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è. –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä―΄. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ –Η–Ζ―ä―è―²―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ψ–± –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² ―²–Α–Ι–Ϋ―É.

–£ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ 1991 –≥–Ψ–¥―É –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ζ–¥–Α―²–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, βÄî –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ. –†–Β―à–Η–Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α.

–î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –≤―¹–Β ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Α–Κ―²―΄ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥―É―² ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â―ë –Ζ–Α ―¹–Β–Φ―¨―é –Ω–Β―΅–Α―²―è–Φ–Η –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ.

–ê ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²–Β–Φ–Α.

–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Δ―Ä–Η–±―É―Ü –±―΄–Μ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―²–Α–Ι–Ϋ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –ù–Β –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù―΄–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Η–Η ―²–Α–Ι–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄.

–£ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α–Φ―ë–Κ–Η, ―΅―²–Ψ ―É –Δ―Ä–Η–±―É―Ü–Α –±―΄–Μ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –≤ –≤―΄―¹―à–Η―Ö ―¹―³–Β―Ä–Α―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ―² ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ―¹ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α.

–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–±―É–¥―è―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â―É –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤.

–£―¹–Β ―Ü–Β–Μ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η:

βÄΔ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β;

βÄΔ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É;

βÄΔ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-13 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (?) –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Α―²–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β―¹―¹―΄ –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β βÄî ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-13 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (?) –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Α―²–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β―¹―¹―΄ –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β βÄî ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄.

–ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ. –£―¹–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤―΄–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ù–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ ¬Ϊ–Ζ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨¬Μ –Κ–Α–Κ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ ―É–¥–Β–Μ―è–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –Η―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ï–≥–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄.

–û―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤ –Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –û –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α―Ö ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Α–≤―²–Ψ―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―².

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Β–Κ –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―Ä―É–Κ, –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹–Ω–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ü–Η–Ϋ–≥–Ψ–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄, –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–≤ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Α―Ä–Α –Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Μ–Α–±–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η. –Θ –¦―¨–≤–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ –‰–Ψ―¹–Η―³–Ψ–≤–Η―΅ –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ –ö–Θ–û–ü–ü–Α –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄. –î–Α–Μ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ψ–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä–Β –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η. –≠―²–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –¥–Β–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ.

–ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ¬Μ –≤ –ö–Θ–û–ü–ü–Β –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ –¦–£–ü. –ü―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.

–Δ–Α–Κ–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.

–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –≠―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–≥―Ä–Α–Β―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Α–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 90 –Μ–Β―². –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –¥–Α –Η ―¹―É–¥―¨–±–Α –≤―΄–¥–Α–Μ–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Α–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Κ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β ―É―²―Ä–Α―²―΄ –Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ –Β–≥–Ψ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ –Β–≥–Ψ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α.

–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ 5 –Φ–Α―è 1990 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ), –Α 29 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1995 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―é –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅―É (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ).

–Δ–Α–Κ –Ψ―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Η―Ö –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Δ –Α–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Μ―é–¥–Η –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ βÄî ―ç―²–Ψ –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É. –ï–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α. –£―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―²–Α–Ι–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β.

–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –‰ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―²–Β–Φ–Α ―ç―²–Α –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―É–Ε–Β 70 –Μ–Β―² –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β.

–≠―²–Α ―²–Β–Φ–Α –±―É–¥–Β―² ¬Ϊ–≤–Η―¹–Β―²―¨¬Μ –Ϋ–Α–¥ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ü–Β―²―Ä―É –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅―É –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ).–°. –€. –ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ

12.04.201400:4212.04.2014 00:42:54

0

12.04.201400:3312.04.2014 00:33:22

–€―΄―¹–Μ–Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –ö–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö: –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²... –£―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Η―Ä–Α―é―² –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Ι –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±–Ψ–¥―Ä―΄–Φ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ―²–Η–Ω–Α: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Μ―é–±―É―é –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É!¬Μ (―Ö–Ψ―²―è –Κ–Α–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α¬Μ ―É ―É―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α?). –Δ―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β βÄî ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Η ―².–¥., –Η ―².–Ω.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α (–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β ―É –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α), –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ψ―²–Ψ–±–Β–¥–Α–≤ –≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –½–Α–Φ–Β―²–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Β–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ï―à―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²–Β–±–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―É–¥―É―² ―¹–Η–Μ―΄ –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι!¬Μ.

–ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ―è–≤―à―É―é, –≤–Β―Ä―¹–Η―é: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―¹–Ω–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Β ―¹ ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―è―¹–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Η ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―¹―¨ –≤―¹―ë ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α.

–ê –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―è ¬Ϊ–Ζ–Α–Μ–Β–Ζ¬Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤―¹―²–≤–Α (–Κ―¹―²–Α―²–Η, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä―É―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ–±–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ–Ψ–Μ, ―Ä–Β–Μ―¨―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β―²¬Μ, –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ψ ¬Ϊ–≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β¬Μ: ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Β), –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η –Η –Η–Φ–Β―²―¨ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―΅–Β ―Ö–Ψ–¥–Α ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨, –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä―É―è―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ä―΄–±–Α–Κ–Α¬Μ, –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ―à–Β―²–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à―É―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ . –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ .

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β ―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ? –Δ―É―², –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –¥–≤–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –ü–Β―Ä–≤–Α―è: ―è–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ ¬Ϊ–±―É–Κ–≤―É¬Μ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ¬Μ –†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É. –£―²–Ψ―Ä–Α―è: –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ―è―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Θ–Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è ―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²―Ä–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α –Ψ–Ω―΄―²–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤―¹―ë ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ. –Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, –Η–Ζ-–Ζ–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Κ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Α–Φ. –ê –≤–Ψ―² ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―΄―²―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, ―¹―΅–Η―²–Α―è ―¹–Β–±―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α–Β―² ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ¬Μ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―΄―²―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―è –Η –±―΄–Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Ψ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨? –‰ –Β―â–Β... –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―é, ―è –≤–Ψ–Μ–Β–Ι-–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –Β–≥–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.

–î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –±―É–Ι, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ψ―² ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨. –£ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Β–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η... –£–Ψ―² –Η –Ϋ–Β –±―É–¥―¨ ―¹―É–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ!

–£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Η –≤ –±–Ψ–≥–Α, –Ϋ–Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤ ―΅―ë―Ä―²–Α ―è –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é, –Α –≤–Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –£–€–Λ, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –£–Ψ―² ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –Η―Ö ―²―Ä–Η.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²? –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É? –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é, –±–Β–Ζ ―¹―É–Β―²―΄ –Η ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É?

–ü–Ψ―è―¹–Ϋ―é –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹.

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ (–Α–±―¹―²―Ä–Α–≥–Η―Ä―É―é―¹―¨ –Ψ―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α), ¬Ϊ–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É–Φ–Ϋ―è―à–Β―¹―è¬Μ ―É–±–Η―Ä–Α―é―² ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨, –Κ–Α―¹–Α–Ϋ–Η–Β –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Κ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ? –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –≤–Η–¥―è―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι―â–Η–Κ–Α¬Μ –Η–Μ–Η ―²―É―² –Ω―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Η? –ù―É, –Φ―¹―²–Η―²―¨, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―É―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―Ü―É ¬Ϊ–½–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Η―²–Ψ–≥–Ψ...¬Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―é―² –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η.* * –ù–Α 100% ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―É–¥–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-129¬Μ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –±―΄–Μ –±―΄ ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä βÄî ―¹―É–¥―¨–±–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-429¬Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²―É –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –±–Β–Ζ–Α–Μ–Α–±–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤) –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ε–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Η ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ (–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅. –Α–≤―².). * –ù–Α 100% ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―É–¥–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-129¬Μ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –±―΄–Μ –±―΄ ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä βÄî ―¹―É–¥―¨–±–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-429¬Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²―É –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –±–Β–Ζ–Α–Μ–Α–±–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤) –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ε–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Η ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ (–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅. –Α–≤―².). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ –ù.–€.–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤. - . –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Η–Ζ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 41 –Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ 104 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ –ù.–€.–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤. - . –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Η–Ζ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 41 –Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ 104 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.

–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹―É–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²―΄, ―΅―²–Ψ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―É–¥―¨–Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α... -

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β ―²–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Η? –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Η―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é¬Μ –≤–Α―Ö―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, (―è –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α―é―â–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―â–Η―Ö ―²―Ä–Β―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―²―¨ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ), –Ϋ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É (―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η) –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Β―² –Κ ¬Ϊ–Ϋ―è–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―ç―³―³–Β–Κ―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ψ–Ω―΄―² –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ζ–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Α―Ö―²–Β.

–‰, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –û–Ω―΄―² –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι, ―²–Α–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ ―¹ ¬Ϊ–ö-129¬Μ –≤ 1968 –Η ―¹ ¬Ϊ–ö-429¬Μ –≤ 1982 –≥–Ψ–¥―É, –¥–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―². –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η―²–Β –Η–Ζ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―ç―²–Α ―¹–Ω–Β―à–Κ–Α –Η –Φ–Β–Ϋ―è. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι!¬Μ –≤―¹―ë –Β―â–Β –≤―¹–Β―¹–Η–Μ–Β–Ϋ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α.

–ö–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é, ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨: