Сегодня, когда я смотрю по телевизору, как шагают по Красной площади нахимовцы, думаю, что сейчас все стало проще. И нахимовское училище одно в стране, и в параде участвуют два батальона. Да и московские парады стали для нахимовцев привычным делом. В марте мы начали усиленно заниматься строевой подготовкой. А в середине апреля уже выехали в Москву. Мне посчастливилось — я был включен в парадный расчет. Ведь кроме правого фланга, на котором стоят рослые ребята, есть еще и левый. Я попал в первую шеренгу восемнадцатым по счету и был горд, что на груди у меня висела боцманская дудка с цепочкой.

До этого мне не приходилось бывать в Москве. И вот первая встреча со столицей. Выйдя из вагонов, мы жадно вглядывались в дома: где же Кремль? Нахимовцы-москвичи нам объяснили, что Кремль от вокзала сравнительно далеко и увидеть его нельзя.

У вокзала нас ждала колонна новеньких, покрашенных в голубую краску грузовых «фордов». Эти «форды» возили нас потом постоянно.

Не знаю, кто умудрился нас сфотографировать на вокзале, но вот у меня в руках слегка пожелтевшая фотокарточка, на ее обороте надпись: «Москва, апрель 1946 год». На снимке мы в парадных мундирах сидим в кузове одного из «фордов». На переднем плане нахимовец первой роты Радик Зубков. Сейчас Радий Анатольевич — контр-адмирал, главный штурман Военно-Морского Флота. Вот Гена Бабанов, Жора Захаров, Феликс Иванов, рядом с ним я, Семенов Юра!

С вокзала нас повезли за метро «Сокол», на окраину, где мы и разместились. В первый же вечер упросили начальство покатать нас по Москве, показать Кремль.

Первое впечатление от Москвы осталось у меня противоречивое. Я привык к прямым как стрела красавцам проспектам в Ленинграде, а здесь все улицы кругами да кругами. Нет, не очень мне тогда понравилась Москва. Пожалуй, только центр. А вот Красная площадь нас поразила: Мавзолей Владимира Ильича Ленина, храм Василия Блаженного, кремлевские башни. Здесь все дышало историей. В те годы по Красной площади разрешалось ездить автомобилям. Мы попросили нашего шофера проехать по площади несколько раз, чтобы вдоволь налюбоваться сиянием рубиновых звезд.

А назавтра начались усиленные тренировки. Мы маршировали в нескольких местах: в районе Химкинского речного вокзала и у входа в парк имени Горького. Посмотреть на нас собиралось очень много народу, особенно ребят. В перерывы нас плотным кольцом окружали наши сверстники. Расспрашивали про училище, про Ленинград. Рассматривали форму. Многих из нас москвичи приглашали в гости на праздничные дни. По вечерам после тренировок нас организованно водили в театры, кино.

Между тем подготовка к параду продолжалась. На одной из тренировок нас, нахимовцев— участников войны, сфотографировал корреспондент газеты «Красный флот». И вот в канун Первомая в газете появился снимок, на котором запечатлены Костя Гавришин, Кривцов, я, Саша Лебедев и Валя Розов. Этот снимок хранится сейчас в музее училища.

Наступил день, точнее ночь, генеральной репетиции. По притихшим темным улицам мы приехали на Центральный аэродром. Войска построились, как на параде. При свете прожекторов начался торжественный марш. Впереди нас и суворовцев шагали воины дивизии имени Дзержинского. Меня поразил их рост. Все под два метра. В их руках ручные пулеметы казались игрушечными. Замыкали пеший парад нахимовцы. После нас шла конница. Принимало парадное шествие войск высокое начальство. Вместо трибуны была приспособлена грузовая машина с откинутыми бортами, пол кузова устилала красная материя. Под звуки многотрубного оркестра в лучах прожекторов мы печатали шаг, приближаясь к импровизированной трибуне. Поравнявшись с машиной, мы узнали Маршалов Советского Союза Жукова и Рокоссовского. Маршал Жуков стоял в распахнутом летнем пальто на красной подкладке.

После нас прошла конница, затем техника. Видимо, репетиция удалась, так как второго прохождения не было, и нас увезли спать.

1 мая нас разбудили очень рано. На своих неизменных голубых «фордах» мы приехали за несколько часов до начала парада на Болотную площадь. В строю поговаривали, что когда-то на этом месте были казнены Емельян Пугачев и его сподвижники.

В мае 1946 года Болотная площадь все еще оправдывала свое название. Там была грязь, слякоть. Ныне там растут большие деревья, разбит сквер, построен красивый цветомузыкальный фонтан, установлен памятник И. Е. Репину. К нашему приезду на Болотной площади уже скопилось много войск. Кто-то сказал, что в парадном расчете военно-воздушной академии идет знаменитый летчик, трижды Герой Советского Союза Кожедуб. Мы бросились его искать, Иван Никитович оказался обаятельным, небольшого роста майором, с тремя звездами Героя па груди. От нашего натиска он слегка растерялся, раскрыл портсигар и стал угощать нас папиросами. И хоть курить нам было запрещено, от такого угощенья трудно было отказаться. Думаю, что уважаемый Иван Никитович Кожедуб не знал, можно нам курить или нет. Тогда еще не все знали, что такое нахимовцы, да и форма наша была весьма необычна, не традиционная — тельняшка и суконка, а расшитые двубортные мундиры. Разумеется, мы забросали Кожедуба тысячами вопросов о его подвигах, о его послевоенных планах. Иван Никитович рассказал, что он учится в военно-воздушной академии. Потом собирается снова летать. В парадном строю академии Кожедуб шел знаменосцем. Я спросил Ивана Никитовича о Покрышкине, Кожедуб шутя заметил, что Александр Иванович переквалифицировался в пехотинца и учится в общевойсковой академии имени М.В.Фрунзе. В строю фрунзенцев он тоже идет знаменосцем. Не знаю, сколько бы продолжались наши расспросы, если бы не раздалась команда строиться. Строго держа равнение в затылок по четыре, под барабан мы двинулись на отведенное нам место: впереди храма Василия Блаженного, недалеко от Спасских ворот. Наш парадный батальон замыкал шествие сухопутных войск, поэтому и стоял на самом левом фланге. Правее нас стояли суворовцы. До начала парада оставалось около часа. Стоять столько на глазах народа — это немалое физическое напряжение. Бывали случаи, когда кто-то от неподвижного и напряженного стояния падал, кого-то тошнило. Такое случалось не только с нами, но и со взрослыми участниками. Напряжение это сразу же проходит, когда слышишь команду:

— Первый батальон прямо, остальные направо. Шагом марш!

Стрелки часов на Спасской башне приближались к десяти. Без нескольких минут десять на Мавзолей поднялись руководители партии и правительства, на трибунах зааплодировали.

С первым боем курантов раздалась команда:

— Парад, смирно!

Из Спасских ворот выехал на коне Маршал Советского Союза Жуков. Навстречу ему от первого парадного батальона, а им по традиции были слушатели Академии имени Фрунзе, поскакал командующий парадом Маршал Советского Союза Рокоссовский.

В Ленинграде принимающий парад и командующий выезжали на открытых автомобилях. Здесь и тот и другой гарцевали на красивых конях. На генеральной репетиции этого не было, поэтому я немного удивился. Вроде машина вещь более современная. Однако и на последующих парадах в Москве маршалы по-прежнему выезжали на конях. Мне довелось видеть в седле и Ворошилова, и Булганина. Лишь через несколько лет коней в Москве заменили легковыми автомобилями.

На середине площади Рокоссовский встретил Маршала Жукова и, отсалютовав ему шашкой, доложил, что войска для парада построены. Начался объезд войск. Дошла очередь и до нас. Георгий Константинович громко поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы!

В ответ раздалось:

— Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза!

— Поздравляю вас с международным праздником Первое мая!

В ответ троекратно:

— Ура-а-а!

Жуков и Рокоссовский развернули коней, чтобы продолжать объезд войск. И тут откуда-то выскочил настырным фотокорреспондент. Причем вынырнул настолько неожиданно, что конь Рокоссовского захрипел и стал на дыбы. Маршал не выдержал и выругал незадачливого репортера, но слов разобрать не удалось.

(У автора, к сожалению, естественные ошибки в датах и лицах. 1 мая 1946 года Рокоссовский принимал парад. - Ред.)

После объезда войск Жуков направился к Мавзолею. Многотысячный сводный оркестр грянул «Славься» из оперы «Иван Сусанин». И покатилось над площадью непрерывное многоголосое «ура». Волна добирается до нас, мы набираем полную грудь воздуха и кричим «ура», а через секунды «ура» подхватывают новые и новые батальоны. И так до тех пор, пока Жуков не поднялся на Мавзолей. Горнисты сыграли сигнал «Слушайте все». Маршал Жуков произнес речь, затем командующий парадом подал команду:

— Парад смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции, первый батальон прямо, остальные напра-во. Шагом марш!

И пришли в движение тысячи людей.

Оркестр заиграл марш. Нашему училищу, для того чтобы подойти к Мавзолею, нужно было промаршировать по правой стороне площади, вдоль ГУМа, затем повернуть налево, а перед трибунами у Кремлевской стены повернуть еще раз. Когда мы проходили мимо трибун, москвичи аплодировали, бросали нам цветы и даже конфеты. Вот и наша последняя решающая прямая. Ради нее мы приехали в Москву и отдали столько сил и времени тренировкам. Но что это?! Страшный свист и грохот обрушиваются на нас. Вначале мы не сразу поняли, что это пронеслись над Красной площадью самолеты. Нас, конечно, предупреждали, что над площадью появится авиация, но мы не предполагали, что она заглушит все, даже оркестр. Над площадью волна за волной проносились реактивные самолеты. Реактивная авиация тогда только создавалась, и мы впервые увидели ее здесь на параде в Москве. И не просто увидели. Мы оглохли от ее грохота. Немного сбили ногу, так как оркестр не был слышен. Лишь вблизи Мавзолея мы услышали звук большого барабана, взяли ногу, выровняли ряды. Раздалось: «Раз», рядом подхватили: «Два», и весь батальон, как один, крикнул: «Три». На счет «три» офицеры взмахнули палашами, а мы, прижав руки к бедрам, замаршировали. На трибуне — знакомые по портретам лица. У каждого из нас восторг в глазах. Я не сводил глаз со Сталина. Небольшого роста, в летнем плащ-пальто с погонами генералиссимуса, он приветливо махал нам рукой. Я с огорчением увидел, как он перевел потом взгляд вверх,— там все еще пролетали самолеты. Показывая рукой, Сталин что-то говорил стоящему рядом Жукову. Зато наш Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин все внимание уделил нам. Он улыбался, что-то говорил, но, конечно, его не было слышно. Между тем реактивные самолеты так же внезапно исчезли, как и появились. Но тут нас подстерегало новое испытание. Мы шагали мимо гостевой трибуны, как вдруг оркестр смолк. Момент ответственный: на нас смотрят. После небольшой паузы оркестр снова заиграл, но что?..

Другой ритм. Вот когда нам стало совсем плохо. И мы поняли, как невыгодно быть замыкающими на параде. И как неуютно, когда сзади на тебя надвигается кавалерия. Естественно, кони шагают быстрее, да еще рысью, так что под конец нам пришлось почти бежать мимо храма Василия Блаженного. Настроение упало, но на Большом Москворецком мосту ожил наш барабанщик, мы вновь взяли ногу и к Болотной площади подошли, как надо. Это был единственный раз, когда нам помешала кавалерия. С 1947 года ее на парад уже не выводили. Через несколько лет отменили и полеты самолетов над Красной площадью...

На голубых «фордах» мы вернулись к месту расположения, а после обеда нам разрешили увольнение в город. Вначале мы побывали на Красной площади уже как зрители, а потом поехали в Центральный парк культуры и отдыха имени А.М.Горького. Парк нам понравился. Вечером грянул праздничный салют — последний аккорд того незабываемого дня.

Нас, ленинградцев, приглашали к себе в гости нахимовцы-москвичи. Я побывал в семье сестры К.Е.Ворошилова, куда пригласил меня ее внук Володя Седов, мой товарищ по роте. Нас встретили радушно и гостеприимно. Бывали мы на встречах и танцевальных вечерах в различных школах и интернатах. На одном из таких вечеров я и познакомился со своей будущей женой.

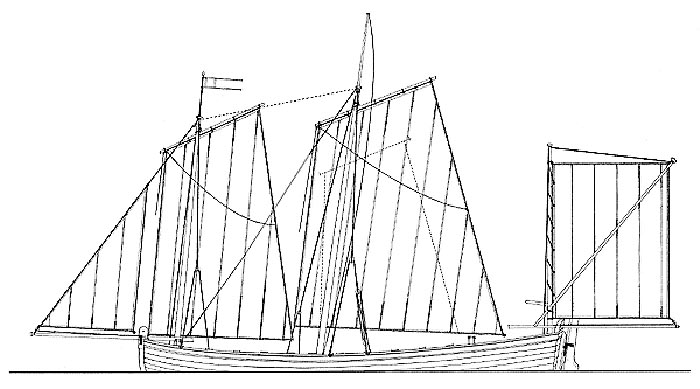

На шкотах В начале лета 1947 года мы начали выходить на барказах в Финский залив. Барказ хоть и не клипер, но все-таки требовалась большая сноровка, чтобы научиться в море ставить две мачты и управляться с тремя парусами. Каждый из нас был расписан кто на шкотах, кто на фалах. Мое место было на кливер-шкоте, то есть на том тросе, с помощью которого управлялся самый первый от носа парус —кливер. И хотя надо мной подшучивали: «Сорок лет на флоте, и все на кливер-шкоте», я своими обязанностями гордился. О плавании под парусами можно говорить часами. Это наслаждение. Никаких машинных шумов. Тишина. Лишь в снастях посвистывает ветер да раздаются команды Николая Алексеевича Казакова. От команд веет романтикой Станюковича. «Поворот через фордевинд», «поворот оверштаг»... Мы со временем выучили не только термины, но и неплохо выполняли все повороты и маневры под парусом. Конечно, не все получалось сразу. Бывали и неудачи. Так, однажды внезапно налетевший шквал положил наш барказ на борт. Вода с шумом полилась в судно. Кое-кто даже скинул ботинки и кинулся за борт. Кстати, ботинки мы никогда в море не зашнуровывали. Это делалось специально, чтобы моряк, оказавшийся в воде, мог их легко скинуть. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы следующий порыв ветра не вернул барказ в нормальное положение. Слегка растерянные и струхнувшие, мы молча смотрели на своего командира — Казакова. А Николай Алексеевич спокойно так спрашивает Кириллова:

— Ты чего это Игорь за борт бросился без команды? Разве я дал команду покинуть корабль? А потом, куда же ты кинулся, тут глубины-то метр? И кто теперь будет платить за твои ботинки?

Все прыснули от смеха. Страха как не бывало. Ботинки отыскались. Мы вычерпали лейками и парусиновыми ведрами воду и пошли в Неву. Лишь после этого Николай Алексеевич спокойно и обстоятельно провел разбор случившегося. А виноваты оказались те, кто стоял на фалах. Казаков в начале шквала дал команду;

— На фалах! Паруса долой!

Но ребята промедлили, и шквал положил наш барказ на борт. Этот случаи наглядно показал нам, что с морем шутить нельзя.

Проходя но Неве мимо стоящих кораблей, мы не упускали случая потренироваться в чтении семафора, которым обменивались между собой сигнальщики. На этот раз «отличился» я. Вслух читаю, как один сигнальщик вызывает другого: «Лапти, лапти...» Ничего понять не могу.

— Ребята, при чем здесь лапти? — спрашиваю у товарищей.

Те от хохота попадали с банок. Оказывается, я не заметил, что сигнальщик стоял ко мне спиной и поэтому буквы я читал как бы в зеркальном отражении. Вместо «М», я прочел «Л», а вместо «Р» — "П". И получилось вместо «Марти» «Лапти». Настроение у всех поднялось. Мы высохли и бодрыми пришли домой.

Летом в нахимовское училище передали новый морской буксир «Мста». Теперь мы могли совершать и дальние плавания, так как «Мста» была чем-то вроде корабля-матки. На ее борту готовилась для нас еда, там был врач, можно было помыться в душе. Нас не смущало слово «буксир». Ведь «Мста» была не каким-нибудь замызганным портовым толкачом. Покрашенный шаровой краской, с развевающимся на гафеле Военно-морским флагом, с военным экипажем, которым командовал капитан-лейтенант, — то был настоящий флотский корабль. Первое наше плавание с «Мстой» мы совершили в Кронштадт. «Мста» взяла четыре наших барказа на буксир, и мы впервые вышли так далеко в залив. Здесь и ветер был покрепче, к волны покруче. Мы сидели под банками, и соленые брызги нет-нет да доставали нас. Так что к Восточному рейду Кронштадта мы подошли, основательно промокнув. Но что это было по сравнению с чувством, охватившим каждого из нас: мы пришли в легендарный, овеянный славой Кронштадт.

Вот и знаменитая по книгам и фильмам Купеческая гавань. Отшвартовались у Усть-рогатки. После обеда, вкусно приготовленного коком «Мсты», мы сошли на берег. Вначале осмотрели Петровский парк, где установлен памятник Петру I. Сама фигура Петра отлита из бронзы. Он изображен в полный рост со шпагой. Пьедестал — из гранита. На лицевой стороне памятника высечены слова: «Петру Первому, основателю Кронштадта, 1841 год». На обратной стороне слова Петра I: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».

После Петровского парка мы побывали на знаменитой Якорной площади у Морского собора. Здесь мы осмотрели памятник одному из талантливейших русских адмиралов — Степану Осиповичу Макарову. Во весь рост возвышается бронзовая фигура адмирала на гранитной скале. На гранитном основании выбиты его знаменитые слова: "Помни войну".

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru