–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄-–Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ―è―²–Ψ―Ä―΄

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α–Ι 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

14.05.201400:4514.05.2014 00:45:44

–ö 70-–Μ–Β―²–Η―é –ù–ê–Ξ–‰–€–û–£–Γ–ö–û–™–û –£–û–ï–ù–ù–û-–€–û–†–Γ–ö–û–™–û –Θ–ß–‰–¦–‰–©–ê –½–ê–€–ï–Δ–Ϊ –Γ–ï–†–î–Π–ê –‰ –Θ–€–ê –ö–û–ù–Δ–†-–ê–î–€–‰–†–ê–¦–ê –ë–ê–ß–ö–û–£–ê

–ù–ï–Γ–¦–Θ–ß–ê–ô–ù–û–ï –ü–†–ï–î–‰–Γ–¦–û–£–‰–ï –· ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≥–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Ϋ―²–Η–Β–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –£―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―¹–Ψ–Ι–¥―è ―É―²―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Β―¹―É―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―² –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α –Κ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Ψ ―΅―É–¥–Ψ! –Γ –Γ–Α–Φ–Ω―¹–Ψ–Ϋ–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ù–Β–≤–Κ–Η, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Μ–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ζ–Ψ―Ä―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―à–Β―¹―²–Η–Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ-–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Α¬Μ. –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Φ, ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ-–≥–Α–Μ–Β―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―à–Ω–Η–Μ–Β-–Φ–Α―΅―²–Β, ―¹ –±–Β–Μ–Ψ-–≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ ―³–Α―¹–Α–¥–Ψ–Φ, ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –±―é―¹―²–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ―³–Η―Ä–Φ―΄ ¬Ϊ–Λ―Ä–Η–¥―Ä–Η―Ö –£–Η–Ϋ―²–Β―Ä¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―É–Κ―Ä–Ψ―²–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―Ä―è–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄.

–Θ –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Α –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―é –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Μ–Α–¥―É –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η, –≤ ―΅―¨–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β 50-60-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ XX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Η–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―è –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ ―΅–Β―¹―²–Η –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Φ–Α―Ä―¹–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α―É–Κ―É –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Κ–Η–Ω―É―΅–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―É–¥―¨–±―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ψ–±―É―Ä–Β–≤–Α–Β―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄.

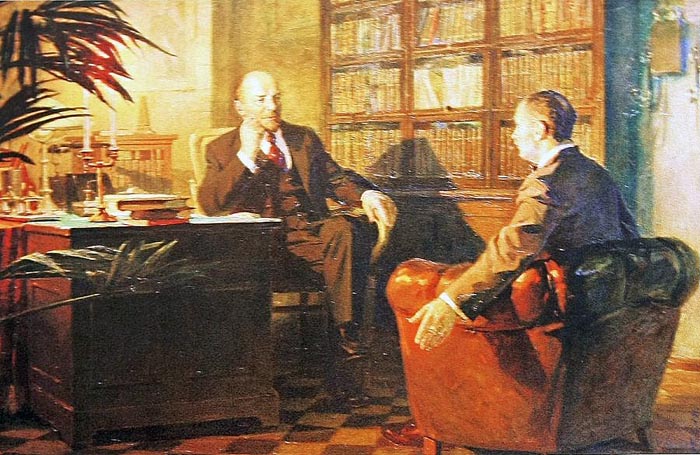

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅–Β –ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤–Β, –≥–Μ–Α–≤–Β –Κ–Α–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ―à―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –®–Β―Ä–Β–Φ–Β―²―¨–Β–≤ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―É―΅–Β–±―΄.–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è, ―É–Ε–Β –Ω―è―²–Η–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Α –£–£–€–‰–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Κ ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅, –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Η–Ζ –·–Μ―²―΄ ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ζ―΄–≤. –ê ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―è, –≤―¹―ë –Β―â―ë ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Β–±–Β –Ε–Α―Ä ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Η –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α - –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹ ―É―¹–Α–Φ–Η! - –Ω―Ä–Η–Κ–Α―²–Η–Μ –Κ –±―Ä–Β–≥–Α–Φ –ù–Β–≤―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. –£ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹ –Η–≥–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι, –Ϋ–Α―³–Α–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–Ϋ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –≤ –Ω―΄–Μ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –±–Ψ–Κ–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ. –‰ –Φ―΄, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ ―¹ –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―è―¹–Β, –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ―ë–Φ ―΅–Β―Ä―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–¥―É―à–Η―è, ―É–Φ–Η–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ―²–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Φ―É–¥―Ä–Ψ–Ι. –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –®–Β―Ä–Β–Φ–Β―²―¨–Β–≤ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―É―΅–Β–±―΄.–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è, ―É–Ε–Β –Ω―è―²–Η–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Α –£–£–€–‰–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Κ ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅, –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Η–Ζ –·–Μ―²―΄ ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ζ―΄–≤. –ê ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―è, –≤―¹―ë –Β―â―ë ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Β–±–Β –Ε–Α―Ä ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Η –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α - –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹ ―É―¹–Α–Φ–Η! - –Ω―Ä–Η–Κ–Α―²–Η–Μ –Κ –±―Ä–Β–≥–Α–Φ –ù–Β–≤―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. –£ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹ –Η–≥–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι, –Ϋ–Α―³–Α–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–Ϋ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –≤ –Ω―΄–Μ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –±–Ψ–Κ–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ. –‰ –Φ―΄, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ ―¹ –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―è―¹–Β, –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ―ë–Φ ―΅–Β―Ä―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–¥―É―à–Η―è, ―É–Φ–Η–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ―²–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Φ―É–¥―Ä–Ψ–Ι.

–ê –¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ―ë ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ 1961 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Ϋ―΄ –ù–Η–Ϋ―΄ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ―΄, ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Β–Ι―à–Β–Ι –¥―É―à–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η, –Ψ–±―Ä―ë–Μ –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –ù–£–€–Θ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹ –Ω―è―²―¨―é―¹―²–Α–Φ–Η ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅ –±–Ψ–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Β–Μ–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―Ö–Μ–Β–± –Η –Κ―Ä–Ψ–≤, –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Β ―¹―é―¹―é–Κ–Α–Μ. –ï–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β–≤–Η–Ζ: ¬Ϊ–£―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤!¬Μ - –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤ ―à―É―²–Κ―É, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ε–Α―²―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄. –‰ ―ç―²–Η–Φ ―É–Φ–Η–Μ―è–Μ, –Ψ–±–Β–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ ―¹―²–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α.

–ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –≤–Β–Κ–Α –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η–Ζ –≤–Η–¥―É, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ―΅―²–Η –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨: ―²–Ψ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, ―²–Ψ –≤ –·–Μ―²–Β, ―²–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –≥–¥–Β –≤ ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η ―è –Ψ–±―Ä―ë–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η –Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅, –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Α―è–≤―É –≤–Η–¥―è –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Β ―¹–Μ–Β–¥―΄, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Α ―è, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≥―Ä–Α―³―É, ―΅–Β―Ä–Κ–Α–Μ ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Β―²―΄ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Η ―É–Φ–Α¬Μ.

–î–Α –≤–Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Α! –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 90-―Ö ―¹–Φ―è―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥―É―à–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†. –‰―¹–Ω―΄―²–Α–≤ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–±―É–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¦–Η–≤–Α–¥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Β –·–Μ―²―΄. –£–Β―΅–Ϋ–Α―è –Β–Φ―É –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β...

–£ –Φ–Ψ―ë–Φ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β - –Ω–Α–Ω–Κ–Α ―¹ –Η–Ζ―É―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤–Α, –¥–Β–¥―É―à–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–≤–Η–¥―è―² ―¹–≤–Β―² –±–Ψ–Ε–Η–Ι. –£ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –Ϋ–Α ―¹―É–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ψ –Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ–Ψ–≤―΅–Β–≥–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä―è–Μ, ―Ö–Ψ–Μ–Η–Μ, –Μ–Β–Μ–Β―è–Μ, –Ϋ–Ψ –Η –¥―Ä–Α–Η–Μ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―¹–Ψ―΅–Κ–Ψ–Φ.–ë–Ψ―Ä–Η―¹ –®–ï–†–ï–€–ï–Δ–§–ï–£, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 15-–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü―΄. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–ê–ß–ö–û–£ –ù–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―è, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―¹ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ε–Α―²―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄¬Μ. –·―¹–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―¹ ―¹–Α―Ä–Κ–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Ι. –Δ–Η―Ö–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α―²―É―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –≤―΄–Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―Ö. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ: –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―²―¹―è, –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤.–ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤―É. –Δ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―É―Ö–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ê –Β―â―ë –Ψ–±―è–Ζ–Α–Μ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²―΅–Β―²–Ϋ–Ψ-–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤.–ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤―É. –Δ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―É―Ö–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ê –Β―â―ë –Ψ–±―è–Ζ–Α–Μ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²―΅–Β―²–Ϋ–Ψ-–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö.

–û–Ϋ –±–Β―¹―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É, –Η –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ: ―è –Ϋ–Β –Κ―Ä–Β–Α―²―É―Ä–Α –ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤–Α, –Α –Ω–Ψ–¥―¹–Α–¥–Ϋ–Α―è ―É―²–Κ–Α. –‰ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ψ–Ϋ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Α, –¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Ω–Β―Ä–Β―²–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α―Ä―²―΄.

–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹―²–Η―Ö–Η–Η: –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –≤–Α–Μ―΄ –Κ–Α―²―è―²―¹―è ―¹ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―¹―²―É–Κ–Ψ―²―è―² –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Ω―É–Ζ―΄―Ä–Η―²―¹―è –Η ―à–Η–Ω–Η―² –Ω–Β–Ϋ–Α... –ù–Ψ ―ç―²–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―²–Η–Μ–Α –Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Κ―É―Ä–Α–Ε–Η–Μ–Α. –· –≤–Β―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α –≥―É–Ε, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –¥―é–Ε. –£–Ω―Ä―è–≥–Α–Ι―¹―è, –±―É―Ä–Μ–Α–Κ, ―²―è–Ϋ–Η –Μ―è–Φ–Κ―É, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Η―² ―¹–Η–Μ.

–ù–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –£.–ê.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―É–±―΄―²–Η–Η –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–Φ –ê―ç―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –≤ –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ –±―΄–≤―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ω―²–Η―Ü―É –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–¥–Α–Μ. –ù―É –Η –±–Ψ–≥ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η! –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β–Ζ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è¬Μ, ―²―É―² –Ε–Β –≤–Ζ―è–Μ –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é. –‰, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α –±–Α–Μ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ, –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α―²–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Β: –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―É―¹–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –£–€–Θ–½–Ψ–≤ (–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι). –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β.–· –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Φ–Η–Ϋ―É―² ―ç―²–Α–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤. –‰ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è, –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½–Ψ–≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –‰ ―Ö–Ψ―²―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ, ―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ, ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ. –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―É –¥–Β–Μ. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ―è ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –≤–¥―Ä―É–≥ ―è –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Β―Ü? –ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –≤―¹–Μ―É―Ö ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½–Ψ–≤, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―É―¹―². –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β.–· –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Φ–Η–Ϋ―É―² ―ç―²–Α–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤. –‰ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è, –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½–Ψ–≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –‰ ―Ö–Ψ―²―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ, ―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ, ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ. –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―É –¥–Β–Μ. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ―è ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –≤–¥―Ä―É–≥ ―è –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Β―Ü? –ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –≤―¹–Μ―É―Ö ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½–Ψ–≤, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―É―¹―².

–£–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê―Ä―²–Β–Φ–Η―è –ê―Ä―²–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ϋ―ë―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™.–ï.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ –Ω–Ψ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―É –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―². –‰ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ω―É―²–Α–Ϋ―É―é ―Ä–Β―΅―¨, ―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –£―¹–Β ―É―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―³–Η–Ϋ–Κ―¹–Α ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―É –≤–Ψ–¥ –ù–Β–≤―΄. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™.–ï.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ –Ω–Ψ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―É –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―². –‰ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ω―É―²–Α–Ϋ―É―é ―Ä–Β―΅―¨, ―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –£―¹–Β ―É―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―³–Η–Ϋ–Κ―¹–Α ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―É –≤–Ψ–¥ –ù–Β–≤―΄.

–ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ―É―¹–Κ―É–Μ –Ϋ–Β –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –¥―É―Ö–Ψ–Φ, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―è, –Κ–Α–Κ ―É–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Η –Ω–Ψ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Β, –Η –Ω–Ψ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é; ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―É, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨.

–£–Ζ―Ä―΄–≤ –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹ –Ζ–Α–Μ. –¦–Η―à―¨ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–¥―ë―Ä–Ϋ―É–Μ. –î–Α–Μ–Β–Β ―è –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Ϋ–Η―Ö –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ-–Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Η–Φ, ―è–≤–Μ―è―è ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ.

–Δ–Α–Κ–Α―è ―Ä–Β―΅―¨, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Α–Φ–Η, –Ψ–≤–Α―Ü–Η―è–Φ–Η. –‰ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―¹ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–Ι –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ –Φ–Ψ―ë–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―à–Β–Ω–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅! –£ ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ¬Μ.

–ù–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨, –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ–±–Ψ–¥―Ä–Η–Μ–Ψ –Η –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ―è–Μ–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤―É –Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Β-―¹–¥–Α―΅–Β –¥–Β–Μ. –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û―²–¥–Α–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―¹–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ―¨―é. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ―é–±–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Η–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–™.–ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η, –Ζ–Μ–Ψ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β–Φ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –±―΄ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 60-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β―è, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Α ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –¦–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β¬Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 1960 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ψ–Φ―Ä–Α―΅―ë–Ϋ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –Λ–Β–¥―è–Κ–Ψ–≤–Α. –Δ―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö –Η –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η –ß–ü –Ϋ–Β –≤–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –≤ –≤–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ―ë–Ϋ –Ψ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä –Ψ―² –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―²–Α. –ù–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Α–¥–≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅―¨―é, –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ: ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η. –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û―²–¥–Α–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―¹–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ―¨―é. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ―é–±–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Η–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Θ–½ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–™.–ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η, –Ζ–Μ–Ψ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β–Φ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –±―΄ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 60-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β―è, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Α ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –¦–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β¬Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 1960 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ψ–Φ―Ä–Α―΅―ë–Ϋ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –Λ–Β–¥―è–Κ–Ψ–≤–Α. –Δ―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö –Η –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η –ß–ü –Ϋ–Β –≤–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –≤ –≤–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ï–≤―²–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ―ë–Ϋ –Ψ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä –Ψ―² –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―²–Α. –ù–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Α–¥–≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅―¨―é, –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ: ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Κ –¥–Β–Μ–Α–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Γ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –¥―É―Ö–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Η–Φ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ ―²–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨: –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ. –Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Γ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –¥―É―Ö–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Η–Φ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ ―²–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨: –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ.

–ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Μ―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ. –£ 1954 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –£–€–Λ, –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-–Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Η –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Η―¹―² –Η –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ. –ù–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é, –Κ–Α–Κ ―è –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Η–Μ, ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Ω–Ψ-–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ. –ê –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ψ–±–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ψ–≤–Α―Ä–Η–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â–Β–Φ ¬Ϊ―²―ë―â–Α¬Μ. –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –ê―Ä―²―ë–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Κ―É―Ä―¹–Β. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö.–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–™.–Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–¦.–¦―è―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ü.–ï–Ω–Η―Ö–Η–Ϋ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Η–Κ, –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―é–±―è―â–Η–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –î.–™.–û–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Γ.–‰.–ö–Μ―è―É―¹, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι, ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―ë–Κ―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö.–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–™.–Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–¦.–¦―è―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ü.–ï–Ω–Η―Ö–Η–Ϋ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Η–Κ, –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―é–±―è―â–Η–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –î.–™.–û–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Γ.–‰.–ö–Μ―è―É―¹, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι, ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―ë–Κ―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤.

–Γ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―è ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―². –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Ψ―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Η –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦.–Λ.–ë–Ψ―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–Φ –Ω–Ψ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –€―΄ –Ψ–±–Α ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Η –Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η - –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥-–Κ–Μ–Α―¹―¹, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Η–Ζ 20-25 –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―²―΄, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ü.–ê.–ë―É–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ω―É―à–Η―¹―²―΄–Φ–Η ―É―¹–Α–Φ–Η, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ, –Μ―é–±–Η–Φ–Β―Ü –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –±–Β―¹―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –£―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η –ü–Β―²―Ä–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅–Α.  –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ü.–ê. –ë―É–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.–ö―¹―²–Α―²–Η, –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ –±―΄–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α - –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α―É–Κ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ü.–ê. –ë―É–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.–ö―¹―²–Α―²–Η, –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ –±―΄–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α - –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α―É–Κ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Μ―É–±–Ψ―²–Κ–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ê–Κ–≤–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –ü–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –£–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Ϋ–Α–Γ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö. –≠―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄: –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ.–£.–ü–Ψ–Μ―É–±–Ψ―²–Κ–Ψ, –Γ.–ê.–ê–Κ–≤–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–£.–ü–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ù.–£.–î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α - –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄; –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–‰.–€–Η―à–Η–Ϋ –Η –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ë.–Λ.–ë–Μ–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ - –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η; –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€.–ê.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Κ―É–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–€.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ - ―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Η, –€.–ê.–ö–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Α - –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ü–Ψ–Μ―É–±–Ψ―²–Κ–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ê–Κ–≤–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –ü–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –£–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Ϋ–Α–Γ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö. –≠―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄: –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ.–£.–ü–Ψ–Μ―É–±–Ψ―²–Κ–Ψ, –Γ.–ê.–ê–Κ–≤–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–£.–ü–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ù.–£.–î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α - –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄; –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù.–‰.–€–Η―à–Η–Ϋ –Η –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ë.–Λ.–ë–Μ–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ - –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η; –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€.–ê.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Κ―É–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–€.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ - ―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Η, –€.–ê.–ö–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Α - –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β.  –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α, –€–Η―à–Η–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ë–Μ–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –†–Γ–Λ–Γ–† –Η–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α, –€–Η―à–Η–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ë–Μ–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –†–Γ–Λ–Γ–† –Η–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―¹ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –Θ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ–Φ―É ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ - ―³–Α–Κ―²―΄. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –±–Β–Ζ ―²―Ä―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²―΄, –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―΄.  –†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Κ―É–Μ–Ψ–≤ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ (–€―É―Ö–Α–Φ–Φ–Β–¥) –ê―Ö–Φ–Β–¥–Ψ–≤–Η―΅, –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Η―²–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Κ―É–Μ–Ψ–≤ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ (–€―É―Ö–Α–Φ–Φ–Β–¥) –ê―Ö–Φ–Β–¥–Ψ–≤–Η―΅, –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Η―²–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.05.201400:4514.05.2014 00:45:44

0

14.05.201400:3814.05.2014 00:38:33

–î–ï–¦–ê –†–ê–Π–‰–û–ù–ê–¦–‰–½–ê–Δ–û–†–Γ–ö–‰–ï –£―Ä–Β–Φ―è –Η–¥–Β―². –‰ –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ¬Ϊ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ.

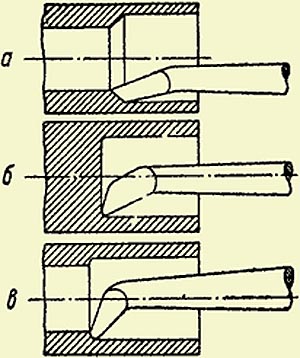

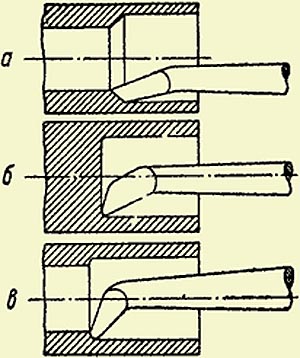

¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ë–Α―Ä–Ϋ–Β―¹¬Μ, –Η–Μ–Η ¬Ϊ–î–Ε–Ψ–Ϋ –ë–Α―Ä–Ϋ–Β―¹¬Μ, –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―²–Ψ―΅–Κ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Α–Μ–Η–Κ. –ü–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―É –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ 6-7 –±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Φ–Β–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –±―΄–Μ–Η –Η–¥―²–Η.

–€―΄ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–¥―É–Β–Φ¬Μ ―¹ –£–Α―¹–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―΄–Φ. –ü–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –±–Ψ―Ä―à―²–Α–Ϋ–≥―É, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ –≥–Β–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―é ―Ä–Α―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―Ü–Ψ–≤. –‰ ―΅―²–Ψ –Ε–Β? –Ξ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―΄–Β, ―É–Ε –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Η―Ä–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ―Ü―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Η ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ―΄! –Δ–Α–Κ-―²–Ψ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄, –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Φ–Η –Ε–Β –¥–Μ―è –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄. –Γ–Μ―΄―à–Η―²–Β, –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ϋ–Β 6 –Η –Ϋ–Β 7, –Α 12, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η... 24 –±–Μ–Ψ–Κ–Α!

–ü–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Α–Μ―²―΄–Κ–Ψ–≤. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –≤–Β–¥―¨ ―É–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–±–Ψ–Μ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η¬Μ, –Η –Ψ–Ϋ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―Ö.

–ß–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Η―à―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é, ―Ö―É–¥–Ψ―â–Α–≤―É―é ―³–Η–≥―É―Ä―É –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ. –ß―É―²―¨ –≥–Ψ―Ä–±–Η―²―¹―è ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ, ―¹–≤–Η―¹–Α―é―² –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹―΄, –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è...

–£–Α―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Β–±–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Η:

βÄî –ö–Α–Κ, –‰–≤–Α–Ϋ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²–Β-―²–Ψ ―É–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α? –Γ–Β―Ä–¥–Η―²―¹―è ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ―É–¥–Α―Ö―΅–Β―²:

βÄî –‰ ―΅–Β–≥–Ψ ―²–Β–±–Β-―²–Ψ? –Δ–≤–Ψ–Β –Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ? –Δ―΄ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Μ―É―΅―à–Β ―à―É–Φ–Η. –ê ―²―É―² –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Η―Ö–Α–Ϋ―¨–Κ–Η –¥–Α ―Ö–Α―Ö–Α–Ϋ―¨–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨.

βÄî –î―è–¥―è –£–Α–Ϋ―è, –¥–Α ―è –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ―¹―²–Η―à―¨, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, ―É–¥–Α―΅–Α –Κ–Α–Κ–Α―è!

–‰ –Γ–Α–Μ―²―΄–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―², ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è:

βÄî –‰―à―¨, –Φ―É–¥―Ä–Β―Ü―΄ –≤―΄–Η―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨! –ü―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η –≤–Β–¥―¨. –ù―É-–Ϋ―É... –ï―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–Μ―É–±―΅–Η–Κ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ψ–±―Ä―É―¹–Β–Μ.

–ê –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ψ–±―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Η, –±–Β–¥–Α. –ë―Ä–Α–Κ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Β–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β―¹―è―²―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―à–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è.

βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –£–Α―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤ –ï―³―Ä–Β–Φ―É –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É. βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―à―¨? –· –±―΄ –Ϋ–Α ―²–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ... –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥¬Μ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ζ–Α–Α―Ä―²–Α―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄–Φ–Α―é―²―¹―è –Ζ–Α ―É―à–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Κ–Η –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―¹―É–Ϋ―É–≤―à–Β–Β―¹―è –Μ–Η―Ü–Ψ, ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Α –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ―΄―à–Κ–Η, –Ω–Ψ–±–Μ–Β―¹–Κ–Η–≤–Α―é―², ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―è―²―¹―è. –€―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Β–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à―É―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥¬Μ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ζ–Α–Α―Ä―²–Α―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄–Φ–Α―é―²―¹―è –Ζ–Α ―É―à–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Κ–Η –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―¹―É–Ϋ―É–≤―à–Β–Β―¹―è –Μ–Η―Ü–Ψ, ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Α –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ―΄―à–Κ–Η, –Ω–Ψ–±–Μ–Β―¹–Κ–Η–≤–Α―é―², ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―è―²―¹―è. –€―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Β–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à―É―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É.

–ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι¬Μ!

–‰, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Η. –ü–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤–Β―¹―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β. –ë―Ä–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―².

–î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è 44-―à–Ω–Η–Ϋ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–ù–ê–Δ–ö–û¬Μ. –ï–≥–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Η―²―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É 22 –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η―è –Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –≤ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ―¹―²–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö 22 –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η―è―Ö –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―¨–±―É. –€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ.

–ù–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –‰ –≤–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―Ü–Β―Ö–Β, –Φ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Α–¥–Η―²―¨. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ. –‰ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Β―²―¹―è. –£–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –Δ―Ä―É–¥–Η―²―¹―è –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―Ä―²–Η―² –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ζ–Α –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –†–Α―¹―²–Β―² –≥―Ä―É–¥–Α –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ζ–Ψ–≤―É―² ―²―É ―¹–≤–Α–Μ–Κ―É: –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Α... –·–≤–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η.

βÄî –½–Α–Φ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ―΄ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ¬Ϊ–ù–ê–Δ–ö–û¬Μ, βÄî –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –‰–≤–Α–Ϋ―É –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –Γ–Α–Μ―²―΄–Κ–Ψ–≤―É. βÄî –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨?

βÄî –½–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨, ―Ä–Β–±―è―²–Κ–Η... ¬Ϊ–½–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨¬Μ... –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Ι-–Κ–Α! –ù–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ. –ù–Α―à–Μ–Η-―²–Α–Κ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥.

–ü–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α. –‰ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹―è –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –≤–Η–Μ–Ψ―΅–Κ–Β-―É–Ω–Ψ―Ä–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Ω–Η–Ϋ–¥–Β–Μ–Β. –ê–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α―²–Β–Μ―¨-–≤–Η–Μ–Ψ―΅–Κ–Α ―¹―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ –±–Β–Ζ–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è, –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Φ―΄, ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β!.. –€–ê–ö –™–†–ï–™–ï–† –Θ–Ξ–û–î–‰–Δ –û–Δ –†–ê–½–™–û–£–û–†–ê –™–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Φ–Η ―à–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄ –Κ ―Ü–Β–Μ–Η. –¦―é–¥–Η ―É–Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η: ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―³–Η―Ä–Φ―΄ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –Η―Ö –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Κ–Ψ–Β –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨. –Δ–Α–Κ–Α―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄. –€–ê–ö –™–†–ï–™–ï–† –Θ–Ξ–û–î–‰–Δ –û–Δ –†–ê–½–™–û–£–û–†–ê –™–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Φ–Η ―à–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄ –Κ ―Ü–Β–Μ–Η. –¦―é–¥–Η ―É–Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η: ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―³–Η―Ä–Φ―΄ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –Η―Ö –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Κ–Ψ–Β –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨. –Δ–Α–Κ–Α―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄.

–û–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä―É, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―é –Λ–Ψ―Ä–¥–Α, –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²―É ―³–Η―Ä–Φ―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –û–Ϋ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―Ö–≤–Α―¹―²―É–Ϋ–Ψ–Φ.

–£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä–Α –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Η. –£ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η –≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β –Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²:

βÄî –™–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Α –≤―΄–¥―É–Φ–Κ–Η ―Ö–Η―²―Ä–Α―è...

βÄî –™–Ψ–Μ―¨ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü―΄ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α, –Α –≤ ―Ö–Η–Ε–Η–Ϋ–Α―Ö –Ε–Η–Μ–Α. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―²–Α –Ω–Ψ―Ä–Α. –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Φ, –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä, βÄî ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Β–≥–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –î–Η–Ι–Κ–Ψ–≤.

βÄî –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Η –Κ―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η―²–Η–Μ―¨ –≤–Ψ–Ϋ ―²–Ψ―²? –Θ―²–Ψ–Ω–Η―è.

–£–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –¥―è–¥―è –€–Η―à–Α –†–Β―à–Β―²–Ψ–≤:

βÄî –€–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä, –≤―΄ –™–Β―Ä–±–Β―Ä―²–Α –Θ―ç–Μ–Μ―¹–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è, –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β?

βÄî –ß–Η―²–Α–Μ.

βÄî –ê –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –≤ –Μ―É–Ε―É ―¹–Β–Μ.

βÄî –ö–Α–Κ –≤―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η?

βÄî –£ –Μ―É–Ε―É, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―¹–Β–Μ –™–Β―Ä–±–Β―Ä―² –Θ―ç–Μ–Μ―¹. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Φ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―΅―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ, ―É―²–Ψ–Ω–Η―¹―²–Ψ–Φ. –ê –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É –Κ–Α–Κ –≤―΄―à–Μ–Ψ? . .

–†–Β―à–Β―²–Ψ–≤ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è:

βÄî –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –≤―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α?

βÄî –†–Ψ―¹―¹–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α, βÄî ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ –Η –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä.

βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä. –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α! –‰ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ? –‰ –±―É–¥–Β―² –Ψ–Ϋ–Ψ! –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ω―É―¹―²―¨ ―³–Η―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―². –ù–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ.

βÄî –£―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –†–Β―à–Β―²–Ψ–≤, –Η ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β―Ä–Η―²–Β –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ? –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¹―è:

βÄî –€–Β–Ϋ―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ–Α. –ê ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―²―¨ –¥–Α―²―¨.

βÄî –ü–Η―²―¨ –¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²?.. βÄî –Ζ–Α―¹―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Β –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä.

–Δ–Α–Κ–Η–Β –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ. –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ψ―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Λ–Ψ―Ä–¥–Α. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―³–Η―Ä–Φ―΄! –ù–Β―² –≤ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²:

βÄî –≠―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –ù–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―É ―³–Η―Ä–Φ―΄. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –≤ –Ψ―²–≤–Β―²:

βÄî ...–ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä, –Ζ–Α―²–Ψ –Φ―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. –î–Α –Η –≤–Α―à–Β–Ι ―³–Η―Ä–Φ–Β ―ç―²–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ.

–· ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ¬Ϊ–≤–Ζ–Ϋ―É–Ζ–¥–Α–Μ–Η¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η―Ä―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–ù–ê–Δ–ö–û¬Μ. –£ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –Κ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä, ―³–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ ―³–Η―Ä–Φ―΄, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹ ―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Φ. –ë–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–Ϋ...

–· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Β–Φ―É –Ψ–± –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Β―² ―É–Μ―΄–±–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ ―è–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―², –Ϋ–Β―² –Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Κ?

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε, –Β―¹―²―¨... –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä–€―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä―É –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Ϋ–Α―à―É –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É. –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä–€―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä―É –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Ϋ–Α―à―É –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–¥–Α―΅–Η ―¹ ¬Ϊ–ù–ê–Δ–ö–û¬Μ –Φ―΄ –≤–Ζ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –†–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α―Ö. –€―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η. –Θ ―¹–Β–±―è ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ–Η―²―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –±―Ä–Α–Κ.

–ß―²–Ψ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ö –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ, ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄ –Β―â–Β –±―΄–Μ–Η –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι!

–î–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ βÄî –Η –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η. –£–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–≤. –ë―Ä–Α–Μ–Η –Η–Ζ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Μ–Η–≤–Κ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―²–Ψ―΅–Κ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Α, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η ―²―É–¥–Α ―΅―É–≥―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ ―³–Α―¹–Κ―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β–¥–Μ–Ψ. –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ.

–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―é –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ:

βÄî ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Η–Ϋ–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è. –£―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Β–Φ ¬Ϊ―è–Ζ–≤–Ψ―΅–Κ―É¬Μ, –±–Μ–Ψ–Κ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ζ―É–±, –Ω–Μ–Ψ–Φ–±–Η―Ä―É–Β–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –Η–¥–Β―² –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Φ–Α―¹–Μ―É.

βÄî –ü–Ψ –Φ–Α―¹–Μ―É... βÄî –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä. –£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α. –ù–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Η ―ç―²–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β? –ù–Β―², –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Β―². –ï–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―² –Ϋ–Α―à–Β –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Ψ. –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η ―É –Λ–Ψ―Ä–¥–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨-―²–Ψ –Κ–Μ–Β–Η―²―¹―è. –ù–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä ―²–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

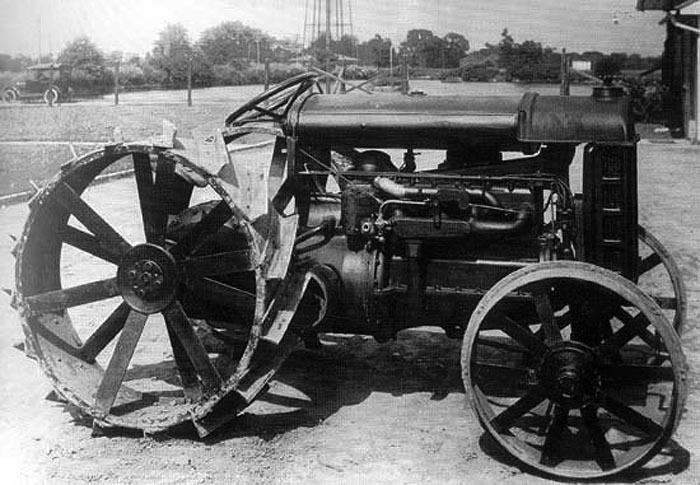

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ―΄ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η. –Θ–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―â―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ―è –Μ–Η―²–Β–Ι–Ϋ–Α―è, ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Μ–Η―²―¨–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –≤ ―¹―΅–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Η –Ψ―² –Λ–Ψ―Ä–¥–Α. –‰ –≤–Ψ―² –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η... –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α, ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Η. –Λ–Ψ―Ä–¥ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ ―É ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α―à―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ―É!

βÄî ¬Ϊ–Γ–Μ–Η–Ζ–Α–Μ¬Μ –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä, –Ω–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―΅―É–Ε–Η–Φ –≤―΄–Κ―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, βÄî ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è –£–Α―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤.

βÄî –ê ―΅–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è? βÄî –±―É–±–Ϋ–Η―² –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. βÄî –½–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±―Ä–Α–Μ. –™―É–±–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β –¥―É―Ä–Α...

–ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η―è 12-―à–Ω–Η–Ϋ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–ù–ê–Δ–ö–û¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ö–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β–Φ.

–€―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η. –†–Α–¥―É–Β–Φ―¹―è, –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Φ―¹―è: –Ζ–Ϋ–Α–Ι –Ϋ–Α―à–Η―Ö, –Ϋ–Β –Μ―΄–Κ–Ψ–Φ ―à–Η―²―΄–Β. –ù–Ψ –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β: –Ζ–Α–Ω–Α―²–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―³–Η―Ä–Φ–Α –Β―â–Β ―Ü–Β–Ϋ―É –Ζ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―². –Γ –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –≤–Α–Μ―é―²―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨. –ê –Φ―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―â–Β–¥―Ä―΄–Β –¥–Α –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β.

–£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:

βÄî –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ –≤–Ψ–¥―΄ βÄî –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―É―², –¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι. –ê –Φ―΄ βÄî –¥―É―à―É –Ϋ–Α―Ä–Α―¹–Ω–Α―à–Κ―É. –ù–Β―², –¥―Ä―É–≥ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ! –ë–Β―Ä–Η, ―Ä–Α–Ζ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –¥–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―É. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β-―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ï–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ.

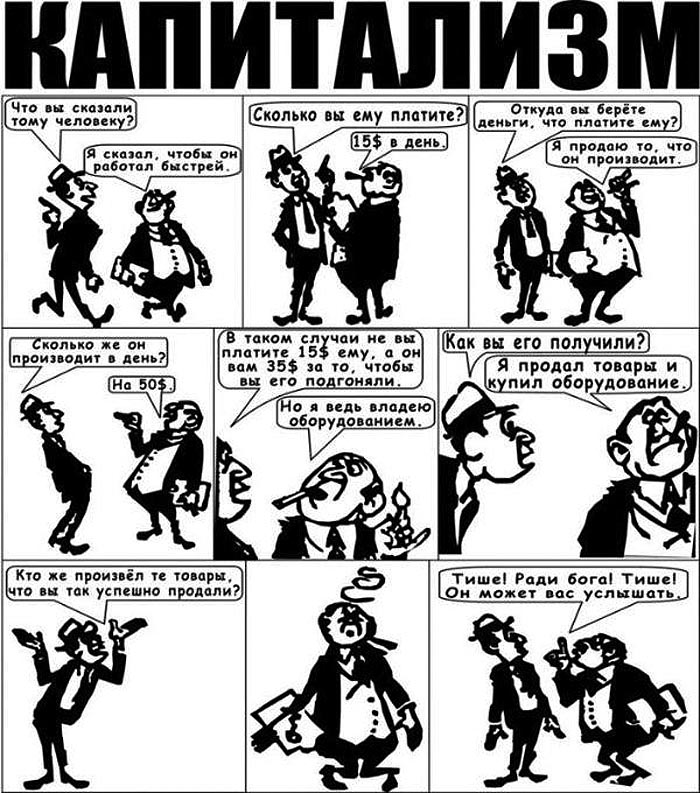

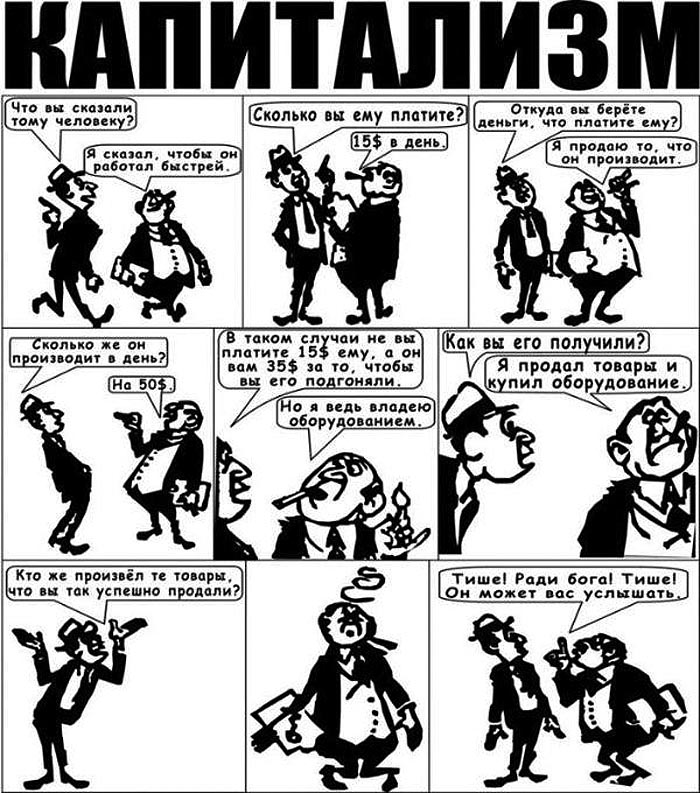

–Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Η ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –≤―΄–≤–Ψ–¥: –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Φ―΄! –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ, –Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Φ–Η―¹―²–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Μ―΄–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² (―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤–Η–¥–Β―²―¨?) –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Η―è.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄ ―³–Α–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Α ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Η. –ù–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ: –Μ―é–¥–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –‰ –Ϋ–Β –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É βÄî –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Β–Φ―É –Ϋ–Α―à–Η –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―² –≤ ―²–Ψ–Μ–Κ:

βÄî –£―΄ –≤―¹–Β βÄî ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β?

βÄî –ö–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –Β―â–Β? βÄî –û-–Ψ! –Θ –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ. –Θ –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι . –ê –¥–Μ―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Β―¹―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ–¥―É–Φ–Α―é―â–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ. βÄî –û-–Ψ! –Θ –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ. –Θ –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι . –ê –¥–Μ―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Β―¹―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ–¥―É–Φ–Α―é―â–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ.

–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è: –¥–Α–Ε–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –¥―É–Φ–Α―é―² –Ϋ–Β –≤―¹–Β, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, ¬Ϊ–¥―É–Φ–Α―é―â–Η–Β¬Μ.

–€–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤―¹–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α:

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ, –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä? –£–Β–¥―¨ –≤―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Ε–Β –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Φ―΄, –Η –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ. –î–Α?

βÄî –ù―É, ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Μ, –· –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ê ―ç―²–Α, –Κ–Α–Κ ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Φ–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―²―è―², –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤. –≠―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β.

βÄî –ê ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―É –≤–Α―¹ –Η―Ö –Ϋ–Β―², –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –™―Ä–Β–≥–Β―Ä? –‰–Μ–Η –¥–Μ―è –Λ–Ψ―Ä–¥–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄?

–€–Α–Κ –™―Ä–Β–≥–Β―Ä –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―². –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―².

–î–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Μ–Β–Ε–Η―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η –Λ–Ψ―Ä–¥–Α: ¬Ϊ¬Μ. –û–Ϋ–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≥–Ψ–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Α¬Μ. –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –™–Β–Ϋ―Ä–Η –Λ–Ψ―Ä–¥–Α. –ù–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –û–Ϋ –Ω–Η―à–Β―²... –ù–Ψ ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Η―à–Β―²?!. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.05.201400:3814.05.2014 00:38:33

0

13.05.201400:2513.05.2014 00:25:39

–ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤–Β―â–Α―é―² –Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Κ―É –Ζ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β (―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Ζ–Α ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α), –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Μ―é–±–Η―à―¨ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ζ―É–±―Ä–Η–≤–Α–Β―à―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –‰ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α βÄî ―É–Ε ―²―É―²-―²–Ψ –Ϋ–Η ―è, –Ϋ–Η –£–Α–¥–Η–Φ, –Ϋ–Η –ê–Μ–Β―à–Κ–Α –ö–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Η–Ι―Ü–Β–≤, –Ϋ–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―΅–Α–Β–Φ. –€―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É–Ε–Η―à―¨,βÄî –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä!

–ù–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β–≤―è―²―΄–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –ù–Α –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –±–Β–Ζ ―É–Μ―΄–±–Κ–Η. –Γ–Φ–Β―à–Ψ–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –€―΄-―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ: ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Α –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β.

–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Α―é―²―¹―è, –±―É–¥―É―² ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄!

–· –Ϋ–Β –≤–Β–¥―É –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é, –Α ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―É―²–Α―é. –ù–Β –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Η―à―É, –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è βÄî –Κ―²–Ψ –Ψ―¹―É–¥–Η―²?

–ü–Β―Ä–Β―΅–Η―²–Α–Μ –≤―΅–Β―Ä–Α ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η: –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β ―è –±―΄–Μ –¥―É―Ä–Α―΅–Κ–Ψ–Φ! –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Η―É–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨. –ö–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ βÄî ―²–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―²–≤–Ψ―Ä―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―΅―É–¥–Α―΅–Β―¹―²–≤.

–†–Α―¹―²–Β–Φ, ―Ä–Α―¹―²–Β–Φ, –±―Ä–Α―²―Ü―΄, ―Ä–Α―¹―²–Β–Φ!

–Δ–Β―²―Ä–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥―É –≤―΄–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―²―¨ βÄî ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ―É –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Β–¥. –î–Β–¥ –≤ –Φ–Ψ–Η –≥–Ψ–¥―΄ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è: –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ! –û–Ϋ –Η –≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ. –ê –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è βÄî ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, ―ç―²–Ψ –ß–Α–Ω–Α–Β–≤ –Η –©–Ψ―Ä―¹, –Λ―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Α. –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è–Φ –Η ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α–Φ. –ù–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ! –•–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Κ–Β–Φ? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ä–Φ–Ψ–Φ! –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –ê –Ψ–Ϋ –±–Ψ–¥―Ä –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹―΄ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–¥―΄–Φ–Η. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄. –•–Α–Μ―¨! –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β βÄî ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―¹–Κ–Α―΅―É―â–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨! . .

–î–Β–¥ βÄî ―²–Ψ―² –≤–Η–¥–Β–Μ, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β―Ü, ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ω―è–Φ –Η ―¹ –≥–Η–Κ–Α–Ϋ―¨–Β–Φ, ―¹ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ―É―Ä–Α¬Μ ―à–Μ–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É. –‰ –ë―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –ö–Α–Ζ–±–Β–Κ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.

–î–Β–¥―É –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ: –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―΄. –‰ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ!

–ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–¥ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ ―è: –Η ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α―΅–Κ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η...

–ê –≤–Ψ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α... –î–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―²–Β―Ü –Ψ―²–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Α–Κ–Α―΅–Α–Μ―¹―è.

–‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Η―²―é―Ö–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι, –Ε–Β–Μ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―²―΄–Ι. –£ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Η –Μ–Β–Ϋ―²―è–Β–≤ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―². –ù–Α –Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É, –Α ―²–Ψ –Η –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―É.

–ù–Β –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―è―Ü, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Α. –ê ―É –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η, –±―É–¥―¨―²–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε –±―΄–Μ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ!

–ß–Β―Ä―²–Β–Ε–Α –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β―². –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β? –ù–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤. –Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –≥―Ä–Ψ–Φ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤ –¥–Ϋ–Η ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ―è–Β―² –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. (–ß―É–¥–Α–Κ! –ß–Β―Ä―²–Β–Ε-―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι!) –ù–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ...

βÄî –½–Α―²–Κ–Ϋ–Η―¹―¨! βÄî –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –Β–Φ―É.βÄî –½–Α–Κ―Ä―É–≥–Μ―è–Ι―¹―è!

–‰ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ―Ä―É–≥–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ψ–Φ –Β―â–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Ψ–Μ. –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β), –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1958-1966 –≥–≥.–ê –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ. –û–Ϋ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –£―¹–Β –Β–≥–Ψ –Μ―é–±―è―². –û–Ϋ, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅–Α, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –‰–≤–Α–Ϋ―É –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄―΅―É, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ. –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β), –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1958-1966 –≥–≥.–ê –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ. –û–Ϋ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –£―¹–Β –Β–≥–Ψ –Μ―é–±―è―². –û–Ϋ, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅–Α, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –‰–≤–Α–Ϋ―É –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄―΅―É, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ.

–™―Ä–Ψ–Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨:

βÄî –ê―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ? –‰ –≤―΄, –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–≥–Ψ―Ä―²―É –Μ–Β–Ϋ―²―è–Β–≤?! –ù–Β –≤―²–Η―Ä–Α–Ι―²–Β –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤! –ü―Ä–Ψ–≥―É–Μ―è–Μ–Η! –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ –Ζ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―²―΄! –ï–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α!..

–‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤–Ζ–±–Β―à–Β–Ϋ, –Ψ–Ϋ ―¹―²―É―΅–Η―² –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―É. –ö―Ä–Η―΅–Η―² –Η –≥–Μ–Ψ―²–Α–Β―² –≤–Α–Μ–Η–¥–Ψ–Μ, ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ―É –Ζ–Α ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α –Κ―Ä–Η–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅.

βÄî –ß―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨?

βÄî –ß―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨? –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η βÄî –≤–Α―à–Η –Φ–Η–Μ―΄–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η! –¦–Β–Ϋ―²―è–Η, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Η, –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤―²–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η! –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―â―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Μ–Ψ–Ε―¨!

βÄî –· –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –≤–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―É.

βÄî –ù―É ―É–Ε –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Ι―²–Β –Μ–Ε–Β―Ü–Ψ–≤! –ü―Ä–Ψ–≥―É–Μ―è–Μ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–≤–Β―Ä―è–Β―², ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε. –î–Α –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ψ?

βÄî –ê –≤–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Μ–Β–Ϋ―²―è–Ι βÄî –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η―²–Β, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α―é –Ψ–≥―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹ βÄî –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ–Α?

βÄî –ß―²–Ψ-–Ψ?

–£–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–≥–Α–¥–Κ–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ―è–Β―² –‰–≤–Α–Ϋ–Α –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –û–Ϋ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Β―²―¹―è –Μ―É–Ω–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ö–Μ–Α―¹―¹ –Ζ–Α―²–Η―Ö–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≥―Ä–Ψ–Ζ―΄. –½–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥.

βÄî –ï―¹―²―¨! βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Β―² –‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅.βÄî –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ, –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β!

–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨–Κ–Α –Ϋ–Α –Ψ–±–Φ―è–Κ―à–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―é. –£ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.βÄî –£–Α―à ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε? –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β! –Δ–Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―². –ü–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –¥―Ä―É–≥–Α―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η. –£ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.βÄî –£–Α―à ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε? –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β! –Δ–Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―². –ü–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –¥―Ä―É–≥–Α―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η.

βÄî –î–Α ―΅―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –Μ–Η, –Ω–Ψ–¥―΅–Η―¹―²–Κ―É?! βÄî –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –≤ –≥–Ϋ–Β–≤–Β –‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –Γ–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β? –®–Μ―è–Ω–Α –≤―΄, –Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ! –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –≤–Α―à–Α –≤―΄―¹–Κ–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α... –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β―¹―¨. (–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ψ–Φ.) –Γ–≤–Β―², –¥–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β―²! (–ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α―²–Β–Μ―¨.) –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ, ―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è―è!

–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Α―è―¹―¨, ―΅–Η―²–Α–Β―²:

βÄî –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –£...

βÄî –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι, –≤―¹―²–Α―²―¨! –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –≤―¹―²–Α–Β―².

βÄî –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι,βÄî ―¹ ―è–¥–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι¬Μ. βÄî –ù–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι! –ù–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ―Ä!.. –ü–Ψ–Μ―é–±―É–Ι―²–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅! –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η–Μ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ ―¹―²–Α―â–Η–Μ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε ―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Β―² –Η ―¹–Ω–Η―à–Β―² ―΅―É–Ε―É―é –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Β―² –Η –≤―΄–¥–Α―¹―² –Β–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é. –ï–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α! βÄî –‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ε–Η―Ä–Ϋ―É―é –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―É.βÄî –‰ ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤–Α―¹ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α! –Γ –Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―è –¥–Β–Μ–Α –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É!

–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ¬Ϊ–Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ.

–î–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―à–Β―¹―²―¨ –Ω–Α―Ä –≥–Μ–Α–Ζ, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ―É.

–‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –¥―΄―à–Η―². –™–Μ–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –û―Ö ―É–Ε ―ç―²–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Η!

βÄî –Δ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –≤–Α―à ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε, –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Β–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ.

βÄî –€–Ψ–Ι!βÄî―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è.

βÄî –· –¥―É–Φ–Α―é, –≤―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É, βÄî –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅.

βÄî –≠―Ö –≤―΄, –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ ―É–≥–Ϋ–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö! –†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―é.

–‰–≤–Α–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Α–¥–Η―²―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α:

βÄî –ê –≤–Α–Φ ―¹―²–Α–≤–Μ―é –Ω―è―²–Β―Ä–Κ―É, –€–Ψ―Ä―â–Η―Ö–Η–Ϋ. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥―¨―²–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β–Ι. –†–Α–Ζ–Η–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Κ. –ù–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ? –ö–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è–Ι! ¬Ϊ–€–Η–Μ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ¬Μ! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β. βÄî –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –¥–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¹―è... –ß–Β―Ä―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¹―è! –ê.–Δ.–Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Μ–Ψ ―¹ –‰.–†.–€–Η―²―é―Ö–Η–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ψ―Ä–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è.–½–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ζ–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è. –‰ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Β―². –ê.–Δ.–Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Μ–Ψ ―¹ –‰.–†.–€–Η―²―é―Ö–Η–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ψ―Ä–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è.–½–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ζ–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è. –‰ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Β―².

–ï―¹―²―¨ –Μ–Η ―É ―²–Β–±―è ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨, –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α?

–Γ–Α–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–±―è –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―². –Γ–Ψ–≤–Β―² ―Ä–Β―à–Α–Β―² ―²–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –†–Β―à–Η–Μ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ. –Γ–Μ–Β–Ζ–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ, –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―é―². –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ―É –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η. –ù–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η! –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ―²―Ü–Α. –£―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α? –ù–Β―² βÄî –Ψ–±–Ϋ–Α–≥–Μ–Β–Μ. –Γ―²–Α–Μ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ–Ψ–Φ. –Γ―Ö–Α–Φ–Η–Μ:

βÄî –ù–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Α―à–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–Ε–Η! –· –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–±―É–¥―É –≤–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö.

–£–Α–¥–Η–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―²―É–Κ–Ϋ―É―²―¨. –ï–≥–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η: –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―Ä―É–Κ–Η –Φ–Α―Ä–Α―²―¨. –Θ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–€–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, ―²―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι βÄî –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄―Ö! –£–Α–Μ―è–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Ι! –Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω―É–≥–Α–Μ–Η: –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η. –€–Ϋ–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ. –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β–¥―É –Κ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―é. –€–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Δ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, ―è –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α–Μ―¨―¹¬Μ? –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α. –Γ–Μ―É–Ε–Η―² –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –€―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Β–¥–Η–Η.

βÄî –ê―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι?

βÄî –ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β. –ê –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―².

βÄî –Δ–Α–Μ–Α–Ϋ―²?

βÄî –ù―É –¥–Α. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ (–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ: ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α–Μ―¨―¹ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ―è¬Μ). –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β (–Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―΄–Ω–Α–¥ –Ω–Ψ-–Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―¹–Κ–Η). –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ (–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Ψ―¹ –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β ―¹–Ε–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―Ä–Η–≤–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η). –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É–Φ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Β―²―²―΄. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ω―è―²–Η –Μ–Β―², ―²―΄ ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨ –Η–Φ―è ¬Ϊ–£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α –Α―³–Η―à–Α―Ö ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ―² (―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ –Ψ–Ϋ ―Ä―É–Κ–Η) –±―É–Κ–≤–Η―â–Α–Φ–Η. –½–Α–≤–Η–¥―É–Β―à―¨?

βÄî –ù―É –Η –¥―É―Ä–Α–Κ!..

–î―è–¥―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤―É βÄî –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Μ–Η―Ü–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β βÄî –≤ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β¬Μ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―É–Κ–Α–Ζ: ¬Ϊ–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –£ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è! –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ, –≥–Α–¥! –£―΄―à–Η–±–Μ–Η!

–£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –≤―΄―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ: –≤ –¥–Ε–Η–Ϋ―¹–Α―Ö –Η –≤ ―â–Β–≥–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Η¬Μ. –ê―Ä―²–Η―¹―²! –î―è–¥―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–Ϋ–Η–Κ: –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –Β–Φ―É –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.

–ù–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―¹―É–¥―¨–±―É –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α.

–î―è–¥―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É-–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―É:

βÄî –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Ι―²–Β! –û–Ϋ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ.

–£–Α–Μ–Β―Ä–Κ―É ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ζ–Η–Φ–Ψ―é –Ϋ–Α . –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ. βÄî –Δ―è–Ϋ–Β―à―¨ –Μ―è–Φ–Κ―É? –‰ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―è–Β―à―¨? βÄî –Δ―è–Ϋ–Β―à―¨ –Μ―è–Φ–Κ―É? –‰ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―è–Β―à―¨?

βÄî –î–Α, –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―è―é –Η –±―É–¥―É –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―è―²―¨. –ê ―²―΄? –‰–≥―Ä–Α–Β―à―¨? –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ –Α―³–Η―à―É?

βÄî –î―É–Φ–Α―é, –±―Ä–Α―²–Β―Ü, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α!

–€–Β–Ϋ―è ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―É–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–±―Ä–Α―²–Β―Ü¬Μ. –· –Β–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―Ä–Α―².

βÄî –ù–Β ―É―΅–Η―à―¨―¹―è?

βÄî –ù–Β―². –ù–Α―à–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² –Ϋ–Β ―²–Ψ―², –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ϋ–Β―²―É. –ß–Β–≥–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é!

βÄî –ê ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨?

βÄî –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―é –±–Η–Μ–Β―²―΄.

βÄî –ö–Α–Κ–Η–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄? –£ ―²–Β–Α―²―Ä?

βÄî –¦–Ψ―²–Β―Ä–Β–Ι–Ϋ―΄–Β.

βÄî –î–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α?

βÄî –ê ―΅―²–Ψ?..

–†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤. –ß―²–Ψ –Ε–Β –¥―É–Φ–Α―é―² ―²–≤–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ –Η –¥―è–¥―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι?