— Ну и что дальше? — спросил я смеясь.

— Что, что... Тот, конечно, сразу к командиру. Так, мол, и так, прибывает к нам король ...ской державы. Реакция командира была быстрой. «Распорядитесь, — говорит, — Иван Кузьмич, чтобы оркестр после подъема флага разучил гимн этой страны. Наверняка, не знают. Хорошо, если есть ноты».

Ноты нашлись. И вот на верхней палубе музыканты во всю силу своих легких стали дуть в трубы, разучивая гимн. «Ду, ду, ду, трам, трам, трам», — неслось над рейдом.

Старпом вызвал боцмана, обошел с ним корабль и на всякий случай велел кое-где подкрасить.

Стоявшие на рейде корабли, услышав диковинную музыку, стали семафором запрашивать крейсер: в чем дело?

«Передайте, что ожидается приезд короля ...ской державы», — дал команду сигнальщикам вахтенный офицер.

После такого ответа заволновались и на других кораблях: «Кто его знает, а вдруг нас надумает посетить?»

И вот на рейде то тут, то там загудели трубы, разучивая незнакомую мелодию.

«Что они там, с ума, что ли, посходили?» — подумал оперативный дежурный флота, услышав

. И приказал: «На посту СНИС, запросите флагманский корабль, по какому случаю такой концерт».

Узнав от службы наблюдения и связи, что ожидается приезд заморского короля, оперативный немедленно доложил об этом начальнику штаба флота.

«Как же так? Видимо, меня не поставили в известность? — удивился начальник штаба. — Пойду спрошу у командующего, может, он в курсе».

Командующий, в свою очередь, удивившись, что ему ничего не известно о визите, позвонил местным властям, от которых узнал, что приезд короля не только не ожидается на флот, но не планируется и в Советский Союз. Рассерженный адмирал приказал срочно разобраться, от кого пошла такая «утка». И началась раскрутка в обратном направлении. Естественно, что все замкнулось на Викторе Кащине. Как он ни доказывал, что имел в виду приход баржи, гнев обрушился на него.

Итогом этой «шутки» был арест с содержанием на гауптвахте.

После того случая Кащин подал рапорт о переводе на другой флот. Так он оказался на нашем корабле.

С тех пор всякий раз, меняя его на ходовой вахте, я тихо спрашивал:

— А приезд короля не ожидается? — и непременно улыбался.

В ответ Виктор подмигивал мне и говорил:

— На этот раз едет только его жена.

Это была наша маленькая тайна.

Прошло несколько лет, прежде чем я узнал, что Кащин попросту, выражаясь флотским языком, траванул мне

. Послужив на флоте, я много раз слышал эту историю с разными перепевами.

Хорошим товарищем оказался и штурман Женя Дюков. Дня за три до отъезда на корабль он женился, жена осталась в Севастополе, и товарищи над ним подтрунивали. Но сердечные страдания не мешали ему отлично делать свое дело. В этом мы убедились в первом же походе. Подчас он не спал по две-три ночи, прокладывая точный курс корабля. Спал лишь днем, урывками, прямо в штурманской рубке, не раздеваясь.

Настоящим тружеником, очень заботливым, внимательным, был у нас интендант лейтенант Саша Карпухин. Не сразу у него наладились контакты с командиром, и частенько, когда мы приходили с моря, Саша заступал во внеочередной раз дежурным по кораблю. А началось все из-за Сашиной «бдительности». Получив как-то для технических нужд большую бутыль спирта, он почему-то решил, что все о том только и думают, как бы к ней приложиться. Опечатав бутыль, он стал хранить ее у себя в каюте, ни на секунду не оставляя открытой. В каюту никого не пускал. Вначале мы посмеивались, а потом начали обижаться.

— Чего ты, Александр Витальевич, дуришь? Неужели боишься, что кто-то отольет у тебя спирт?

— Ничего я не боюсь, просто не могу доверить никому такую ценность, — угрюмо отвечал Карпухин.

Кто-то сказал об этом командиру. Тот, вызвав Карпухина, заметил:

— Вот что, Александр Витальевич, принесите-ка вашу бутыль ко мне. Уж в моей-то каюте не пропадет ни капли. А то и товарищи на вашу подозрительность обижаются, и каюта у вас не убирается. Оказывается, вы не пускаете туда и приборщика.

— Я сам убираю свою каюту. А бутыль не отдам. Я за нее расписался и несу персональную ответственность.

— Так что ж, вы и мне, выходит, не доверяете? — спросил, краснея, командир.

Покраснев еще больше, чем командир, Карпухин ответил твердо:

— Спирт я никому не доверяю. Я за него расписался, мне за него отвечать.

Кончился этот разговор тем, что Саша, оставив на столе у командира свою фуражку, пунцовый как рак, пулей выскочил из каюты.

Бутыль со спиртом он все-таки перенес к командиру, но отношения между ними остались натянутыми. Прошло, наверное, полгода, прежде чем забылся этот эпизод.

Естественно, что командир был главным человеком на корабле. От его знаний, его отношения к подчиненным зависело в конечном счете все.

При хорошем командире служба всегда в радость. При плохом — в тягость.

Нам, считаю, повезло. Командир, как и мы, был молод. Любил службу, море. Понимал шутку и с удовольствием шутил сам. Александр Петрович Бандуров прошел отличную флотскую службу на линейном корабле, и эту линкоровскую жилку — организованность, четкость и необычайную чистоплотность — он неуклонно внедрял у нас на сторожевике.

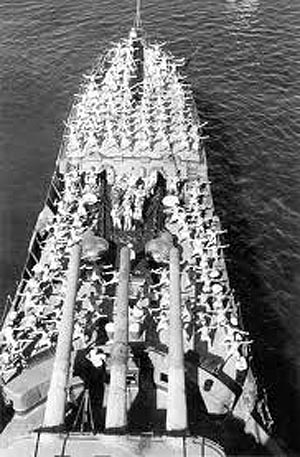

Правда, пунктик командира в отношении чистоты обходился нам порой весьма дорого. Поначалу, когда корабль еще строился, пунктик этот особенно не проявлялся. В казарме вымыли полы, и все блестело. Но когда корабль вступил в строй, выполнить требование командира — надраить

так, чтоб сияла, как на линкоре, — было не просто. Сторожевой корабль не линкор, и верхняя палуба у него не деревянная, а металлическая. Не раз мы пытались сказать об этом командиру.

Но Бандуров неизменно отвечал:

— Не правы вы, товарищи офицеры. Не имеет значения, из чего сделана палуба. И металл может быть таким же чистым, как дерево. Нужно только почаще проходиться по нему шваброй с соляркой.

И мы драили что было мочи.

Борьба командира за линкоровскую чистоту доходила порой до анекдота. Идешь, бывало, отпрашиваться на берег, а Бандуров в ответ:

— Виктор Петрович, вы проверяли в своем хозяйстве вентиляционные грибки?

— Проверял, товарищ командир, все в норме!

— В норме, говорите? Пойдемте посмотрим.

Идем по палубе. Подходим к одному грибку, служащему для вентиляции помещений, где находится аппаратура радиолокационной станции. Командир приседает на корточки и ребром ладони резко ударяет по крышке грибка. Сделав несколько оборотов, крышка останавливается.

— Видите? А вы на берег!

— А что вы нашли здесь плохого?

— Недостаточно расхожена крышка грибка. Нужно отмыть бензином густую смазку на винте и смазать его веретенкой, тогда крышка будет от одного удара завинчиваться до предела. Как волчок будет вращаться.

— Но крышка и так вращается. Какая разница, от одного удара или от трех?

—

. Когда по боевой тревоге потребуется закрыть вентилятор, дорога будет каждая секунда. Короче, займитесь этим сейчас же со своими матросами, а уж потом извольте на берег.

И вот вызываю матросов чистить эти треклятые крышки и винты, смазывать их веретенкой. Наконец работа сделана. Крышки от одного удара полностью закручиваются и раскручиваются. Но на берег уже поздно. И так — каждый раз.

Рано или поздно все к такой требовательности командира привыкли. Корабль наш блистал чистотой.

Справедливости ради нужно сказать, что себя Бандуров также не жалел. По месяцу-два не сходил с корабля. По многу часов занимался с каждым командиром БЧ или начальником службы, постигая вооружение и технику, их боевое использование. Зато по прибытии в часть мы успешно выполнили все курсовые задачи. А через некоторое время наш корабль был признан лучшим в части. Многим были присвоены очередные воинские звания. Александр Петрович Бандуров стал капитаном 3 ранга.

...Между тем до нового года оставалось не так уж много времени. Скоро нужно было из казармы переселяться на корабль. Зачастили к нам флагманские специалисты, проверяли, как личный состав знает технику и умеет ее обслуживать, изучали подготовленную нами служебную документацию. Не подвел меня Геннадий Быков. Он не только оказался хорошим гидроакустиком, но и неплохо печатал на машинке. Документация по РТС и БЧ-IV была безукоризненна.

Каждому офицеру был выдан лист зачетов, которые он должен сдать «флажкам» — по своей специальности и за весь корабль. Только после сдачи зачетов мы допускались к самостоятельному управлению подразделением. С этим у меня был порядок. Более трудной оказалась сдача экзаменов на вахтенного офицера, который обязан быть и штурманом, и артиллеристом, и минером, и связистом. В отсутствие командира корабля на мостике этот человек обладает всей полнотой власти. В случае необходимости он должен до прихода командира открыть огонь из любого вида оружия, имеющегося на корабле. Вот почему допуск на самостоятельное несение вахты считается для корабельного офицера достижением рубежа зрелости и умения.

В середине декабря командир БЧ-III Сергей Никитин, Виктор Кащин и я такие экзамены сдали. Собрав нас в своей каюте, Бандуров сказал:

— Горжусь, что командую такими офицерами. Думаю, что мы

.

Прибыл наконец и старшина команды радиотелеграфистов — сверхсрочник главстаршина Никита Жигалов. Для меня это было большой радостью и облегчением. Чего греха таить, хорошо зная минно-торпедное дело, неплохо освоив радиолокацию и гидроакустику, в службе связи я чувствовал себя не совсем уверенно. Мне нужен был помощник, который взял бы на себя все нелегкое хозяйство радистов. Вот почему с таким нетерпением ждал я старшину команды. Поначалу, правда, несколько разочаровался: уж больно Жигалов был маленького роста. Глядя на его не по меркам сшитый китель, спросил:

— Никита Иванович, что, не нашлось на складе кителя поменьше? Этот, по-моему, вам великоват.

— Да я, товарищ лейтенант, его всего два дня как надел, — смущенно улыбаясь, сказал Жигалов. — Срочную-то служил на крейсере, думал после службы осесть в Симферополе. Там у меня, извиняюсь, супруга Евдокия Ивановна. Хозяйство, огород. Ну и хотела она, значит, чтобы кончал со своей морской службой. «С твоей специальностью, — говаривала, — нигде не пропадешь. Будем всегда вместе, а то ты все в море да в море». Но мне со службой было расставаться трудно, уж больно я за пять лет прикипел к флоту. А тут еще Григорий Иванович Голубчик, мой бывший командир, говорит: «Да мужик ты, Никита, или нет? Неужто свою благоверную не уговоришь? Ну а коли не согласится, наплюй, за тебя любая пойдет, потому как в морской форме ты неотразим».

— Ну и как, уговорили?

— Уговорил, — со значением произнес Жигалов, — правда, долго пришлось убеждать. Но теперь уж накрепко.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru