–Э–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–і–Њ–і–µ–ї–Ї–Є –Є –љ–µ–і–Њ—З–µ—В—Л. –Ю—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –Љ–Є–љ –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –љ–Є–Љ–Є; –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–µ –Љ–∞–ї–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –µ–µ –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е. –†–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П; –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –њ–ї–∞–≤–∞—П –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, —П —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–∞–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Г –љ–Є—Е –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є –Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.

–С—Л–ї–Є —Г –љ–∞—Б –Њ—И–Є–±–Ї–Є –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ –Є –њ—А–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є —А—П–і–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞—А–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ –±–∞–Ј—Л –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї. –Т –≥–∞–≤–∞–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є: —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л, —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞. –°–ї—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–і–ї–µ—В–∞–ї–Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л-—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Є, –љ–∞—А—Г—И–∞—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –≠—Б—В–Њ–љ–Є–µ–є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–љ–Є–Ј–Є–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –°—В–Њ—П–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –і–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤ –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є—П. –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ —Б—Л–≥—А–∞–љ–∞ –±–Њ–µ–≤–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞, –Є —П —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –њ–Њ–њ—Г–≥–∞—В—М —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В. –Ф–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤, –Є –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Г—О –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї—Г. –ѓ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л–ї, —З—В–Њ –њ–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П. –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —Г–ї–µ—В–µ–ї, –∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М —Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Њ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В. –Э–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –∞ –Љ–љ–µ –±—Л–ї –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А.

–Ф—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є –∞—А–Љ–∞–і—Л —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –љ—Г–ґ–µ–љ –±—Л–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Е –Њ–±—Б—В—А–µ–ї. –Т–µ–і—М –Њ–љ–Є –ї–µ—В–µ–ї–Є –±–Њ–Љ–±–Є—В—М –љ–∞—И–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Э–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є –љ–µ —В–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–є–љ—Л

–Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ —П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞.

–Ь–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 1-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –° –Ы.–Р.–Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Љ—Л –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Ы–Є–±–∞–≤—Г, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Ъ—Г—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л.

–†–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П —П –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –У–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Р.–§.–Ю—А–µ–ї, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є.

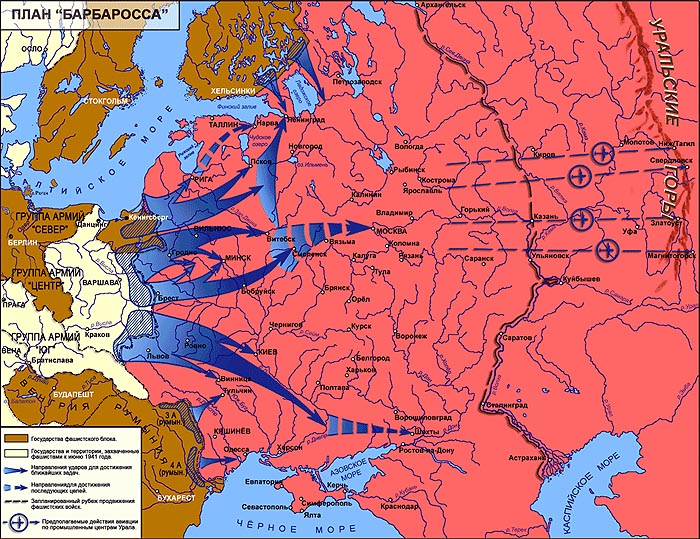

–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є. –ѓ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ. –°–∞–Љ–∞ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–∞—П –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О. –§–∞—И–Є–Ј–Љ –Љ–∞—А—И–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г, –Ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –°–Њ—О–Ј—Г.

–Ґ–Њ, —З—В–Њ –і–∞–ї–∞ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –љ–∞–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ —А–µ—И–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –Њ–њ—Л—В —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ—А–∞–≤–і–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П –Ј–Є–Љ–∞, –∞ —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –ї–µ—В–Њ, –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–ї—Л–µ –љ–Њ—З–Є. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–ї–Њ—Б—М. –†–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Д–ї–Њ—В–∞, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –≤ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ—А—В—Г –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Њ –Є—Е –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –ѓ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г —Д–ї–Њ—В–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Љ–Њ–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і –†–Є–≥—Г, –≤ –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї. –Т –Ы–Є–±–∞–≤–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –і–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Ј–∞–і–∞—З –њ–Њ –Ъ–Я–Ы-41 (–Ї—Г—А—Б –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї), —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г—З–µ–±–љ—Л—Е —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–±. –Т –†–Є–≥–µ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ –±—Л–ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г—З–µ–±–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–± –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Љ–∞—П —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї —А–µ—И–µ–љ. –Ш.–Т.–°—В–∞–ї–Є–љ –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ–і –†–Є–≥—Г. –Т –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Љ–Њ–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л: –°-9, ¬Ђ–Ы–µ–Љ–±–Є—В¬ї, ¬Ђ–Ъ–∞–ї–µ–≤¬ї, –Ь-77, –Ь-78. –Т –Ы–Є–±–∞–≤–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –°-1, –°-3, –Ы-3, –Ь-71, –Ь-80, ¬Ђ–†–Њ–љ–Є—Б¬ї –Є ¬Ђ–°–њ–Є–і–Њ–ї–∞¬ї; —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–Ґ–Њ—Б–Љ–∞—А–µ¬ї. –Т –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї —Г—И–ї–Є 1-–є –Є 2-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ—Л 1-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–Т.–Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Р.–І–µ—А–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ 22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Т–Ь–§ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞. –Ю–љ–Є —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 16 –Є—О–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞—И–Є –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Л ¬Ђ–Ш—А—В—Л—И¬ї –Є ¬Ђ–°–Љ–Њ–ї—М–љ—Л–є¬ї, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —И—В–∞–± –±—А–Є–≥–∞–і—Л, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї.

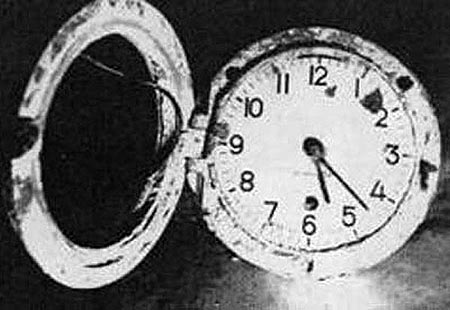

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–†–Њ–љ–Є—Б¬ї –Є ¬Ђ–°–њ–Є–і–Њ–ї–∞¬ї, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤

–°—В–∞–ї–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ. –°—А–∞–Ј—Г –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –Ј–∞–і–∞—З —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є. –¶–µ–ї—М—О –±—Л–ї —Б—В–∞—А—Л–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Є–Ї¬ї. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –і–љ–µ–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О. –Т—Б–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ–Њ–±—Л—Б—В—А–µ–µ –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–≤—Л–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л.

–Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є –Њ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —Б—В—А–µ–ї—М–± –Ј–∞–ї–њ–∞–Љ–Є. –Ю–њ—Л—В —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї, —З—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –љ–∞–≤—Л–Ї–Є —Г–Љ–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

27 –Љ–∞—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –≤ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї ¬Ђ–Э–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ъ–С–§ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е —Б–Є–ї¬ї. –Т –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —Г–і–∞—А—Л –њ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ –Є –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є—Е –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П.

–Ґ–∞–Ї —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–ї–Њ—Е–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—Г –•–Є—Е–Њ–љ, –≥–і–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –°6 –±—Л–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –∞–≤–Є–∞–±–Њ–Љ–±–Њ–є, –і–∞ –Є –≤ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –Є—Е –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Њ—В –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. ¬Ђ–Э–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –љ–∞–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О —Д–ї–Њ—В—Г –∞–≤–Є–∞—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—О–љ—П –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ ¬Ђ–Э–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О¬ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞. –Т –Є—О–љ–µ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞ —И—Г–Љ–Њ–њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ь–∞—А—Б-16¬ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ ¬Ђ–Э–µ–њ—В—Г–љ¬ї. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Н—В–Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ–Є, –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ, —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–њ–µ. –Э—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞. –Т –Є—О–љ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О –ї—Г—З—И–µ–є —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –ї–µ–і–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤.

–ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ —Г –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤–Њ –ї—М–і—Г —З–∞—Б—В–Њ –ї–Њ–Љ–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–ї–љ–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ —Й–Є—В—Л. –°–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —А–µ—И–Є—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є.

–Ь–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤. –Э–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –С—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Т.–Р.–Р–ї–∞—Д—Г–Ј–Њ–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–µ–ї—Л—Е –љ–Њ—З–µ–є. –†–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П—Е 4вАФ60 –Љ–Є–ї—М –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ.

–Т –†–Є–≥–µ —Б–µ–Љ—М–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ—Л –≤ –њ—Г—Б—В–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –Ь–Њ—П —Б–µ–Љ—М—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –†–Є–≥–Є. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–Ј –±—А–Є–≥–∞–і—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ –і–∞—З–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –С—Г–ї–ї—М—Г–њ–µ. –Ь–µ—В—А–∞—Е –≤ 100 –Њ—В —Н—В–Є—Е –і–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –±–µ—А–µ–≥ –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –і–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П –Т.–Р.–І–µ—А–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ 2-–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Х–≥–Њ —Б—Л–љ –±—Л–ї —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞, –Є –Њ–љ–Є —З–∞—Б—В–Њ –±–µ–≥–∞–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –Є—Б–Ї–∞—В—М —П–љ—В–∞—А—М –Є –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ.

–Ш.–Ґ.–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є. - –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї (1918-2008). –Ы—О–і–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ "–Ґ–∞–є—Д—Г–љ". - –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2008. –Т.–§.–Ґ—А–Є–±—Г—Ж

–Э–∞—И–Є–Љ —Б–Њ—Б–µ–і–Њ–Љ –±—Л–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –°-1, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ—О —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤ –љ–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є. –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ —И—Г—В—П –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞¬ї. –Х—Й–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ъ–С–§ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Т.–§.–Ґ—А–Є–±—Г—Ж—Г –Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–µ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ–µ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ –Ј—А–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –°-1 –љ–∞ —И—В–∞–±–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –Ы-55 —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ш.–ѓ.–С—А–∞—Г–љ–∞ –Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ь-96 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Р.–Ш.–Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ.

–Э–µ–Њ–±—Л—З–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Ш.–Ґ.–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ—А–≥–Љ–Њ–±—З–∞—Б—В–Є —И—В–∞–±–∞ 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –∞ –Ш.–ѓ.–С—А–∞—Г–љ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –°-1. –Э–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є –њ—А–Є —Г—Е–Њ–і–µ –°-3 –Є–Ј –Ы–Є–±–∞–≤—Л, –љ–∞ –љ–µ–є –±—Л–ї —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –°-1 –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ш.–Ґ.–Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –°-3 –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –±—Л–ї–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞–Љ–Є. –Ю–љ–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞, —Г–љ–Њ—Б—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ш.–Ґ.–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –і–≤—Г—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї.

–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Р.–Ш.–Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –°-13 –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤. –Х–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –ї–∞–є–љ–µ—А ¬Ђ–Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ –У—Г—Б—В–ї–Њ—Д¬ї —В–Њ–љ–љ–∞–ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 25 —В—Л—Б—П—З —В–Њ–љ–љ, –ї–Є—И–Є–≤ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В 80-100 —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–њ–Є–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В ¬Ђ–У–µ–љ–µ—А–∞–ї —Д–Њ–љ –®—В–Њ–є–±–µ–љ¬ї, –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–≤—И–Є–є –Є–Ј –Я–Є–ї–ї–∞—Г –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ы–∞–є–љ–µ—А ¬Ђ–Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ –У—Г—Б—В–ї–Њ—Д¬ї, –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Њ–є –°-13

–Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –≤ 23 —З–∞—Б–∞ 57 –Љ–Є–љ—Г—В 21 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ —Д–ї–Њ—В—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –љ–Њ–Љ–µ—А –Њ–і–Є–љ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–ї—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї –≤—А–∞–≥–∞. –Ь—Л –≤—Б–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є —Б–Њ –і–љ—П –љ–∞ –і–µ–љ—М. –Т 4 —З–∞—Б–∞ 50 –Љ–Є–љ—Г—В 22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ —Д–ї–Њ—В—Г –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ: ¬Ђ–У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–∞—И–Є –±–∞–Ј—Л –Є –њ–Њ—А—В—Л. –°–Є–ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞¬ї.

–Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ. –≠—В–Њ –°-1, –°-3, –°-9, –Ы-3, –Ь-71, –Ь-77, –Ь-78, –Ь-80, ¬Ђ–Ъ–∞–ї–µ–≤¬ї, ¬Ђ–Ы–µ–Љ–±–Є—В¬ї, ¬Ђ–†–Њ–љ–Є—Б¬ї –Є ¬Ђ–°–њ–Є–і–Њ–ї–∞¬ї. –Т –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –°-4, –°-5, –°-6, –°-8, –°-10, –°-101,–°-102.

–Э–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ш—А–±–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –°-7 –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°.–Я.–Ы–Є—Б–Є–љ–∞. –Х—Й–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї —А—Г–±–Ї—Г –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Б–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М.

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –і–∞–љ–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ (–≥–Њ—А–Њ–і –У–∞—В—З–Є–љ–∞), —П –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –±—Л—В—М —В–Њ—З–љ—Л–Љ –≤ –і–∞—В–∞—Е –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –±—А–Є–≥–∞–і—Л –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –°.–Я.–Ы–Є—Б–Є–љ –≤ 00 —З–∞—Б–Њ–≤ 05 –Љ–Є–љ—Г—В 22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ–± –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є вДЦ 1.

22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ 12 —З–∞—Б–Њ–≤ 15 –Љ–Є–љ—Г—В –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і—Л –≤—Л—И–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –°-4 –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ф.–°.–Р–±—А–Њ—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞.

22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ 18 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В –Є–Ј –Ы–Є–±–∞–≤—Л –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ј–Њ—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ы-3 –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я.–Ф.–У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ. –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ 27 –Є—О–љ—П –°-4 –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –њ—А–Є –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –Ы-3 –Є —З—Г—В—М –µ–µ –љ–µ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–∞. –Э–Њ –≤—Б–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–∞—И–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞. –Р —Г –Я.–Ф.–У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—В –Љ–µ–љ—П —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б –°-4.

–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М –Ы-3

–£—В—А–Њ–Љ 22 –Є—О–љ—П –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –±–Њ–Љ–±–Є–ї–Є –Ы–Є–±–∞–≤—Г. –Ш–Ј-–Ј–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—Г–Љ–∞–љ–∞ –љ–∞—И–Є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –∞—В–∞–Ї–∞—Е.

–Ф–љ–µ–Љ –љ–∞–і –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –†–Є–≥–Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є 15-20 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—П—Е. –ѓ –≤ –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї —Н—В–Є –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Љ—Л —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –≤–Ј—А—Л–≤—Л –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ–∞ –њ–Њ–і –†–Є–≥–Њ–є. –ѓ, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –≤ –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–µ, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Э–Њ –њ—А–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л —Г—И–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Є –Ј–µ–љ–Є—В–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є.

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞

–Т –Ы–Є–±–∞–≤–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –Є –±–∞–Ј–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–µ–Љ—Ж—Л –±–Њ–Љ–±–Є–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є —А—П–і–Њ–Љ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤–Є–∞–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Т–Т–° –∞—А–Љ–Є–Є, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ–≥–љ—П –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є вАФ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В