–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Η–Κ–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è ―²―Ä–Α–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Α ―¹–Κ–≤–Α–Ε–Η–Ϋ―΄

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 01.06.2014

0

01.06.2014 00:27 01.06.2014 00:27:07

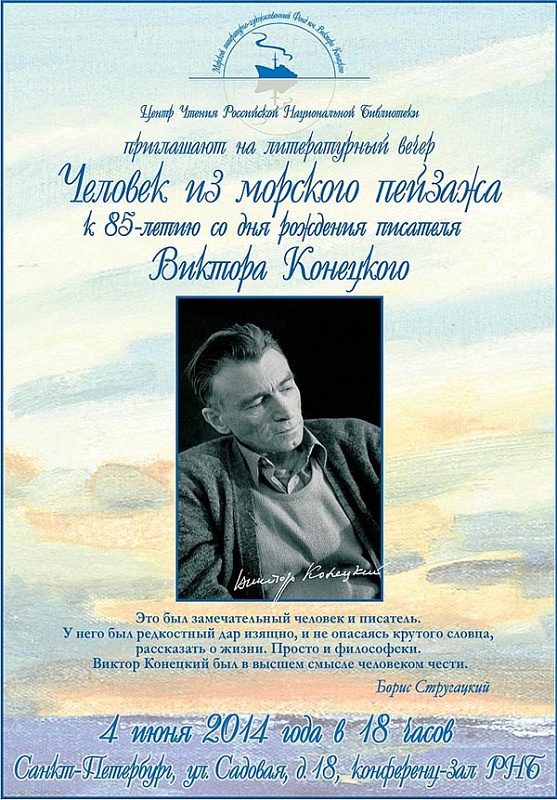

–ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β–Φ –£–Α―¹ –Ϋ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι 85-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è 4 –Η―é–Ϋ―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü-–Ζ–Α–Μ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η (–Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –Γ–Α–¥–Ψ–≤–Α―è, –¥. 18 ) –≤ 18.00. –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ê–Κ―É–Μ–Ψ–≤–Α-–ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Α―è

01.06.2014 00:27 01.06.2014 00:27:07

0

01.06.2014 00:18 01.06.2014 00:18:08

–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―Ä–Ψ―²―΄ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―¹―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤–Ψ –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α. –≠―²–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹―¹–Ψ―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≥–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η. –î―Ä–Α–Κ–Η ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–±–Ψ―è. –ù–Α―à–Η–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Η. –½–Α ―à―É―Ö–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –¥–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–¥–Β―è–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –Ω―É―Ö–Α –Η –Ω–Β―Ä–Α. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –†–Ψ―²―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ―â–Η–Κ–Η –¥―Ä–Α–Κ –±―É–¥―É―² ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η ―¹―¹–Ψ―Ä ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–Μ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ. –ù–Α―à 23 –Κ–Μ–Α―¹―¹: –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –°―Ä–Α –®―É–≤–Α–Β–≤ –Η –€–Η―à–Α –ö–Ψ―¹–Ψ–≤; –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –£–Α–Ϋ―è –™–Ϋ–Η–¥–Ψ–±–Ψ―Ä, –•–Β–Ϋ―è –ö–Α―Ä–¥–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –£–Η―²―è –Δ―É―Ä―É–Κ, –•–Β–Ϋ―è –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –€–Η–≥–Α―΅–Β–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨. 3. –ù―è–Ϋ―¨–Κ–Η –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α –Κ–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹–Β―Ö –Α―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α (–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ) –ë―É–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅. –€―΄ –±―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―². –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ 1956 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥–Β―Ä–Α. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―΅–Β–Ι –≥―Ä―É–¥–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²―É, –Α –Ω―à–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹―΄ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ ―É–Φ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –ö –Ϋ–Α–Φ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α–Φ, –ü–Β―²―Ä –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥ –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–¥―è–¥―¨–Κ―É¬Μ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η. –ù–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ―â–Β―²–¥―²–Κ–Α¬Μ –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Η –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α, ―΅–Η―¹–Μ―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―²–Β, –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –ü–Β―²―Ä―É –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅―É –Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α―Ö. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Κ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α―à–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ω–Α–Ω―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Β―²―Ä –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–ü–Β―²―è¬Μ. –ü–Β―²―Ä –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ 1951 –Ω–Ψ 1963 –≥–Ψ–¥ –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –ü–Β―²―Ä―É –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅―É –Ζ–Α–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―¹ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Ζ–≤–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ –Ζ–Α ―é–Φ–Ψ―Ä –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ –Κ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ. –ü–Β―²―Ä –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è–Β–≤, –Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Γ–Α―à–Κ―É –ü–Β―²―Ä―É―à–Κ–Ψ–≤–Α βÄ™ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä―΄–Ε–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ―É. –ü–Β―²―Ä―É―à–Κ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–¥―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ –€–Η―à–Α –ö–Α―²―É–Ϋ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±―΄ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –û–±–Α ¬Ϊ–Ζ–Α―¹―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–£–€–Θ, ―Ä–Β―à–Η–≤―à–Η―Ö ―¹―²–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ 1927 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –¦–ù–Θ –£–€–Λ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Η–Ζ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Η–Μ–Α –±–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Β–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 18 –Μ–Β―². –ù–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Β–≥–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö –Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –£ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Β –ù–£–€–Θ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ 1954 –≥–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι. –£ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―¹ –Ε–Η–Μ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨―é –±―΄–Μ–Ψ ―²―É–≥–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –ù–£–€–Θ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É. –ï–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –ë―É–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –Η –ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤. –Γ–Α–Ω―Ä―΄–Κ–Η–Ϋ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―É―é –Ω―΄―²–Κ―É. –Γ–≤–Β―Ä–Μ―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨: –ü―É―²–Η–Μ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –±–Μ―è―Ö―É 4. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –ù–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ö―É―²–Η–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²―É–¥–Α, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α–Φ–Η. –‰–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Β, –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è –Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Α―Ö, –Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ. –®–Μ―é–Ω–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö –¥–Ψ –¦–Η―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ö―É―²–Η–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä―É―Ö–Ϋ―É–Μ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –· –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è ―¹ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –®―²–Ψ―Ä–Φ―²―Ä–Α–Ω–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Φ―É―¹–Η–Ϋ–≥–Α–Φ. –£–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ―É, –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤–Β―¹–Μ–Α. –ù–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –€―΄ –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ –¦–Η―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Α –Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ù–Β–≤―΄ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥ –Ψ―¹―²―Ä―΄–Ι –Ϋ–Ψ―¹ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É–Φ–Β–Μ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –€―΄ ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Α. –™–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β. –ï.–†.–ß―É–Ω―Ä―É–Ϋ –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ―²―΄ –Δ―É―Ä–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―΅―É―²―¨ –Μ―΄―¹–Ψ–≤–Α―²―΄–Ι ―¹ ―Ö–Η―²―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –€―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Μ–Α―Ü–Κ–Α–Ϋ–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η. –€–Α―¹―²–Β―Ä ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹, –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ. 1927 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Β –Μ–Β–Ζ ―²―É–¥–Α, –Κ―É–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η. –£ 1959 –≥–Ψ–¥―É –Β–Φ―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 32 –≥–Ψ–¥–Α. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ. –ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–Φ―É –Β–¥–≤–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 18 –Μ–Β―², –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –£–£–€–Θ –Η–Φ –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Β–≥–Ψ ―²―è–≥–Ψ―²–Η–Μ–Α, –Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ϋ–Β ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ù–£–€–Θ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ. –£ ―²–Α–Ι–Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –ü–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –Η–Φ. –ê.–€.–™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Κ―É. 5. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Κ–Α –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–≤–Ψ―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –û–¥–Ϋ–Η –Μ―é–±―è―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―²―Ä–Β―²―¨–Η –≤–Κ―É―¹–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É –Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Β–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―². –‰–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ¬Ϊ–Μ―é–±–Μ―é βÄ™ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é¬Μ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –û–±―â–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ 13-14 –Μ–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α, –Ζ–Α–Ε–Η–Φ–Α―é―â–Α―è –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Φ–Κ–Η ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―à―¨ ―²―΄ ―¹–Α–Φ. –£ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄. –ù–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –Β―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤―΄―¹―É–Ϋ–Β―²―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Β–≥–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É―² –≤ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―³–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ: –°―Ä–Η–Ι –Δ–Β―²–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ω–Α―΅–Β–≤, –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –Λ–Β–¥―è–Κ–Ψ–≤, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Η–≥–Α―΅–Β–≤, –†―è–±―Ü–Β–≤ ¬ΪComrade Teacher! The group number 43 comes to the English lesson. Present 25 nakhimovites. Is absent βÄ™ 2¬Μ. –£―΄―É―΅–Η―²―¨ ―²–Β–Κ―¹―² –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É. –ö–Μ–Α―¹―¹ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ö–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―Ä–Β–±―è―² –¥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

01.06.2014 00:18 01.06.2014 00:18:08

0

01.06.2014 00:09 01.06.2014 00:09:03

–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Η―Ä–Α–Ε–Κ–Η –ï–≥–Ψ―Ä –£–Μ–Α―¹–Ψ–≤! –ü―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –Ψ―²–¥–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―é–¥–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Β–Φ―É, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Η, ―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±–Β–Ζ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨: –Ζ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –Γ–Α–≤–Η―΅, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Η –¥–≤–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –±―΄–Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ¬Μ. –Θ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨. –ù–Α –Ε–Α–Μ–Κ–Η―Ö –Κ―Ä–Ψ―Ö–Α―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–≤ ―¹–Β–±―è –Κ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –û―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Δ–Ψ–Κ–Α―Ä―¨ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Α –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –£–Β―Ä–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–≤–Α ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –ü–Α―Ä―²–Η―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α: –≤―Ä–Α–≥ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Η–Μ―É –Η―Ö –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η, –≤―΄–¥―É–Φ–Κ–Η, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ ―à–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö. –î–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η. –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ 713 ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –ö–£ –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―² –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―¹–Β ―Ö–Ψ–¥―¨–±―΄, –≤―Ä–Α–≥ –≤–Β–¥–Β―² –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―΄ –Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Ψ―΅–Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―É―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Μ–Β―²―΄. –½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Β–Ϋ–Η―²―΅–Η–Κ–Η ―¹–±–Η–≤–Α―é―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. –Θ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―Ä–≤―É―²―¹―è ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Η–Μ–Η ―²―΄–Μ? –£–Η―Ö―Ä–Α―¹―²―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Β–Κ –ü–Β―²―¨–Κ–Α –½–Α–Ι―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² ―É ―²–Η―¹–Κ–Ψ–≤, –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ö―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –≤–Ψ–Η–Ϋ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι? –Γ―²―É–Ε–Α, –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Η―¹―è―²¬Μ ―Ä–Β–±―è―²–Α, ―¹―Ä–Α―â–Η–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η-―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η! –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι . –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –‰–Μ―¨―è –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ–Β, –Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤ –±–Ψ―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ε–Η–≤–Β―², –±–Ψ―Ä–Β―²―¹―è –Η –Φ―¹―²–Η―² –≤―Ä–Α–≥―É ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –ü–Β―΅–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Κ–Μ–Α–¥–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α: –Δ–Ψ–Κ–Α―Ä―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –ù–Ψ–≤–Ψ―΅―É–≥―É–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β―Ö –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Η. 1943 –≥ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

01.06.2014 00:09 01.06.2014 00:09:03

.jpg)