К ордену Отечественной войны, медали Ф.Ушакова и другим наградам... прибавилась еще одна - орден Милосердия от фонда "Дети России". И это не случайно.

Юнгой Северного флота в составе бригады эсминцев пройдя практически всю Великую Отечественную, пережив все ужасы войны, Дмитрий Дмитриевич сохранил любовь к живописи, доброе отношение к миру и людям и пошел по пути милосердия в искусстве. -

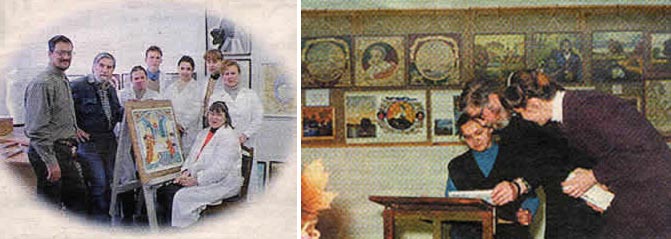

Дмитрий Дмитриевич Арсенин с учеником. Диапазон творческой деятельности Арсенина широк, от станковой графики до монументальной живописи. Своей творческой манерой он проповедует фактуру материала, эффекты и уникальные технологии, найденные им лично (полированная темпера, необычная манера карандаша и др.). Любимая техника исполнения художника - это карандаш и бумага, в ней выполнены более 500 листов законченных произведений и тысячи набросков. -

Школа возникла по инициативе замечательного человека художника Дмитрия Дмитриевича Арсенина, его жены художницы Лидии Николаевны Воскресенской, их сподвижников...

В первых строках устава школы обозначается ее благотворительная деятельность, обеспечивающая обучение детей и подростков изобразительному искусству, прикладному творчеству и ремеслам.

В школе обучаются дети - инвалиды слуха и речи, дети с ДЦП, дети из детских домов...

Реализация программы обучения детей искусствам и ремеслам тесным образом связана с задачей отражения в создаваемых произведениях темы жизни и творчества А.С.Пушкина, чье имя носит школа...

Галерея "Пушкинский домик в Нижнем Новгороде" является главным завоеванием идей и желаний художников иметь свое выставочное пространство, где они могут в полном объеме показать свою коллекцию произведений искусства, связанную с "Пушкинианой", которая собирается из работ педагогов и учеников школы к знаменательной дате. В дальнейшем галерея станет постоянно действующей выставкой, центром общения с Пушкиным всех нижегородцев и гостей города.

Дмитрий Дмитриевич вообще старается не затрагивать привычную сегодня ноту “дайте”, а по теме “трудности” предпочитает не высказываться, считая, что трудности – это реальная жизнь. Вот один из его “авторских” способов развития материальной базы школы, который называется “взаимная благотворительность”. Смысл идеи: художник дарит уникальную коллекцию своих картин, допустим, заводу, а завод, в свою очередь, дарит школе мебель или трубы для отопления. Лихой «change» , согласитесь. На вопрос, зачем ему все это нужно, да еще после двух инфарктов, мэтр, не задумываясь, отвечает, что, во-первых, мастер невозможен без учеников, на нашей земле этим еще в XVIII веке А.Ступин в Арзамасе занимался. И, во-вторых, на Руси всегда так было: защищали всем миром слабых, помогали друг другу в испытаниях и трудностях. Вот в “Изографе” все это и соединилось. По словам Дмитрия Дмитриевича, школе покровительствует сама Богородица.

Воспитанники школы не просто учатся, они уже работают на культуру: только в 1997 году в пяти школах и трех лицеях города “Изограф” продемонстрировал своим сверстникам плоды детского таланта и силы духа. А тот, кто побывал на выставке икон в Художественном музее не смог удержаться от восторга перед работами юных мастеров . Участвуя в “Болдинском марафоне”, школа искусств сумела из заработанного своим трудом перечислить 500 тысяч рублей на восстановление церкви Успения в Большом Болдино. Уже сегодня в здании школы мастером и учениками создан действующий музей А.С.Пушкина, экспозиция которого могла бы достойно расположиться и в «официальных» музейных залах.

В планах “Изографа” – возвращение обществу детей, лишенных зрения, “через образы и композиции” – лепка, керамика. А те, кто хотя бы немного видит, смогут учиться писать акварелью, которая, по убеждению преподавателей школы, прекрасно передает все оттенки эмоций детской фантазии. Впереди – 200-летний юбилей поэта, имеющий особое значение для “Изографа” и его художественного руководителя Дмитрия Арсенина. На любые слова восторга о том, “ах, какие люди, ах, какое благородство” Дмитрий Дмитриевич отвечает просто, как на флоте: “Себе цену мы знаем, лучше помогите кому-нибудь реальным, пусть самым маленьким, делом”. Кажется, заслуженный художник России Дмитрий Арсенин открыл новый физический закон: нажитое одним человеком нематериальное, почет, уважение, слава, звания – можно превратить в материальное – дом, профессия, работа - для многих. Только происходить это может, если живы в душе человека милосердная любовь и сострадание.

А дети в школе, “интернатские” и “детдомовские”, в глаза называют его одинаково: «Батюшка”.

АРСЕНИН (1926-2001)

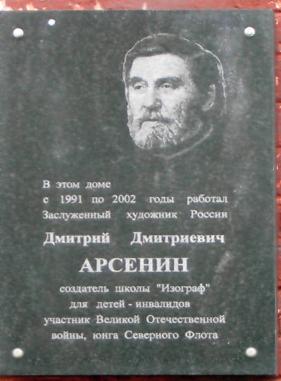

Пл. Сенная, здание школы «Изограф». -

«В этом доме с 1991 по 2002 годы работал Заслуженный художник России Дмитрий Дмитриевич Арсенин создатель школы «Изограф» для детей – инвалидов, участник Великой Отечественной войны, юнга Северного Флота»

Доска из гранита с портретом художника.

Арсенин Д.Д. родился в 1926 году в Дмитриевской слободе Владимирской губернии.

В 1942 году по путевке комсомола уходит на флот и оканчивает Соловецкую школу юнг, служит электриком на эскадренном миноносце «Громкий» Северного флота.

В 1950 году он поступает в Горьковское художественное училище, по окончании которого в этом же году становится студентом графического факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств в Ленинграде.

В 1960 году после окончания института занимается графикой и живописью.

С 1959 года постоянный участник областных выставок, экспонент зональных вернисажей («Большая Волга», 1967, 1970, 1974, 1980, 1985), республиканских художественных выставок (Москва 1967, 1980), всесоюзных выставок акварели (Москва 1961, 1969, 1974).

В 1961 году участник Всесоюзной выставки «Мир глазами молодых художников».

В 1976, 1983, 1989, состоялись персональные выставки в г. Горьком, в том числе и посвященные А.С. Пушкину, приуроченные к Всесоюзному празднику пушкинской поэзии (1977, 1980, 1983, 1987).

Преподавал в Горьковском художественном училище.

В 1991 году основал частную Нижегородской школы искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф» для детей-инвалидов и сирот и стал ее преподавателем и директором, с 1997 стала муниципальной. В программе обучения: древнерусская живопись, керамика, графика.

В 1965 году Арсенин Д.Д. становится членом Союза художников РФ. В 1982 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР Арсенину Д.Д. присваивается почетное звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1996 году он награждается орденом Милосердия от фонда «Дети России».

Многие произведения художника посвящены народным художественным промыслам Нижегородской области, более 30 книг выпущено с рисунками художника в Волго-Вятском книжном издательстве..

Основные работы посвящены творчеству А.С. Пушкина, серия графических листов посвящена его жизни и творчеству, в 1987 году вышла книга «Теперь моя пора…», в которой собрано более 50 графических и живописных работ, посвященных поэту.

Художник выполнил монументальные росписи в Нижегородском оперном театре и кинотеатре «Орленок», мозаичное панно (смальта) в интерьере ресторана «Ока».

Арсенин Д.Д. награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За оборону Заполярья», «300 лет Российскому флоту».

Умер Арсенин Д.Д. в 2001 году.

В марте этого года исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося русского живописца, заслуженного художника России Д.Д.Арсенина, в декабре исполнится пять лет со дня его кончины. Но живо его дело - нижегородская Школа искусств и ремесел "Изограф" им. А.С.Пушкина, в которой и по сей день учатся дети-инвалиды, и по сей день преподает его вдова - художник Лидия Николаевна Воскресенская, с которой наш корреспондент Сергей Чесноков встретился, чтобы продолжить разговор о последней и главной, но неоконченной работе мастера - картине "Семья Николая II".

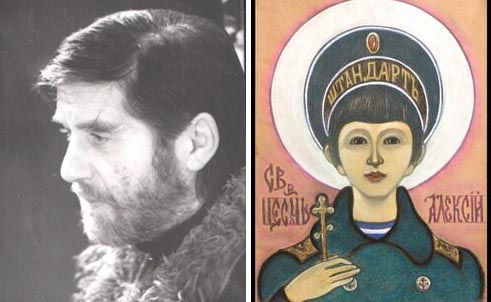

Начав с пушкинианы, продолжив темой декабристов, к концу жизни Дмитрий Дмитриевич пришел к теме покаяния, к теме жертвенного подвига Царственных Мучеников. Неслучайно и то, что его ученики, верные заветам своего наставника в 2004 г. деятельно поддержали инициативу нижегородского отделения Союза Православных Граждан по проведению торжеств в честь 100-летия со дня рождения святого мученика Цесаревича Алексия, тоже ребенка-инвалида. Инвалидами-воспитанниками школы "Изограф" была разработана эмблема торжеств, а также написана икона Цесаревича, список которой участвовал в крестном ходе Нижний Новгород-Дивеево, и явил зримые чудеса, о чем уже сообщала Русская линия.

Насколько же прекрасно это поколение, насколько ничтожны и жалки представители последующих, не сумевшие сохранить и преумножить детские и юношеские мечты и идеалы. Юнги же смогли, поскольку вся их жизнь - это отстаивание дружбы, справедливости, красоты, добра, тех ценностей, что сформировались в юности. Поэтому-то им было интересно с молодежью, а молодым - с ними. И духом они оставались молодыми, независимо от числа прожитых лет.

Бабасов Виктор Ильич

У дверей училища стоял старик, невысокого роста, сгорбленный, в полушубке, накинутом на плечи. Он свернул самокрутку, глубоко затянулся и внимательное посмотрел на вечернего гостя.

— Как звать-то, солдатик?

— Рядовой Бабасов!

— Издалека? Мал, да удал. И пороху понюхал?! Так-так. А нынче, вижу, ремеслу учиться приехал?

Виктор Бабасов только кивал головой. Старик продолжал:

— Накормить надобно тебя, да час поздний. Наша столовка закрыта.

— Спасибо. У меня солдатский паек.— Бабасов стал развязывать вещевой мешок.— Кипяточку не найдется?

За чаем разговор шел не так скованно, как поначалу. Дед задавал вопросы, а бывший сын полка старался отвечать на них без всякой утайки, не размазывая, четко, по-солдатски.

...Война застала тринадцатилетнего Витю в маленьком городке Торопец, неподалеку от Великих Лук, где он проводил школьные каникулы. Родственники сразу ушли на фронт, а пареньку дорога домой была отрезана войной. В сентябре в Торопец ворвались фашисты и начали бесчинствовать. Много тяжелых минут пришлось испытать мальчику.

Но вот на востоке загремели пушки, Красная Армия подошла к Торопцу. Жаркие бои. Солнце багрово в дыме пожарищ. Снег от копоти почернел. Затих сплошной орудийный гул. В городок вошли советские солдаты, они бесшумно скользили на лыжах, одетые в

В тот же день, как только освободили городок, Витя пришел в штаб фронтовой части и попросился добровольцем. К нему вышел, прихрамывая, белокурый военный. Витя увидел на петлицах его шинели по две зеленые шпалы. «Майор» — смекнул паренек, чтобы не ошибиться при разговоре. Это был начальник штаба стрелкового полка майор Кликов. Он внимательно выслушал Витю, сказал:

— Уж очень ты мал. А нули, они, хлопец, с возрастом не считаются. Молод, шагай домом.

Дома у Вити Бабасова не было. Жилье есть, а дома нет. Родной Днепропетровск находился в оккупации. А мыкаться сиротой в чужом городе — далеко не сахар. Одна надежда — воинская часть. Солдаты должны понять мальчишку, хлебнувшего столько горя. Витя снова пошел к майору.

— На лыжах ходить умеешь?—спросил командир.— Наша часть особая, почти все спортсмены...

И тут Витя осмелел, откуда только храбрость взялась, во весь дух выпалил:

— Товарищ майор, имею значок БГТО первой ступени! Не верите? Вот... — И достал из кармана куртки маленький значок, на котором было написано: «Будь готов к труду и обороне».

Для майора это был веский аргумент. Школьник хранил значок, не выбросил его, а ведь могло случиться так: немцы во время облавы обыскивали всех—и малых, и старых, обнаружив у парня эту спортивную награду, могли бы с ним разделаться жестоко. А еще «показался» Витя майору своей вежливостью и аккуратностью. Он сжалился над парнишкой. И Витя был зачислен сыном полка. По-отцовски оберегал его майор Клыков. А когда полк, получив пополнение, стал готовиться к отправке на передовую, майор вызвал к себе Бабасова.

— Вот что, Витя, даю тебе самое боевое задание,— сказал строго Клыков. У парня екнуло сердце.— Ты отправляешься в город Первоуральск, на родину мою. Там и будешь учиться. Я уже списался с директором ремесленного училища номер семнадцать. О тебе там уже знают.

Затем майор подумал и добавил:

— Помни, жизнь твоя Родине нужнее, чем смерть. Конечно, жизнь яркая, светлая, чистая.

Горько было на душе у Вити, рушились все планы он мечтал стать фронтовым разведчиком, а ему дали другое «боевое задание» — ехать в далекий тыл...

...Старик внимательно выслушал Витю, вдруг выпрямился, как будто помолодел, от прежнего сгорбленно деда ничего не осталось.

— Правильно сделал, что приехал к нам,— сказал он,— будешь заниматься в моей группе электрослесарей, а фронт от тебя никуда не уйдет. Всему свое время.

Я перечитываю письма Виктора Бабасова, просматриваю документы военных лет, стараюсь представить, каким был кавалер ордена Виктор Ильич Бабасов три десятка лет назад, когда ему снова удалось стать «сыном полка» — воспитанником Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота. Но это случилось за год до конца войны.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru