НА БЕРЕГУ МОРЯ

Праздников и выходных у нас не было. Но нас периодически отправляли на дежурство на берег моря. Нужно было охранять берег от высадки диверсантов. Вообще, такие случаи бывали, но я лично с таким не сталкивался. Летом на берегу стояла вонь, так как дохлых тюленей на берег выбрасывало. Мы их крючками стаскивали в кучу и потом поджигали. Юнги контролировали определенные участки. Часть берега охранял и Учебный отряд, и кремлевские юнги, а в Савватьево — мы.

Помню, мы ходили однажды на маяк на Секир-горе. Когда я там был, там все было забито досками. Но маяк работал — за ним кто-то следил.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Однажды нам дали задание: из Савватьево прийти пешком в Кремль и получить там две шлюпки. И вот, мы перегоняем шлюпки по морю обратно в Савватьево. С нами был боцман. И вдруг, мы увидели буруны, как от подводной лодки. Мы, конечно, перепугались, приготовились стрелять. А потом буруны исчезли. Нам боцман говорит: «Суши весла!» И вдруг из воды выпрыгивает белуха на несколько метров вверх. Они решили играть со шлюпками. Кошмар! Белух было много. Перепугались мы фундаментально.

СЛОН

Мы знали, что в Кремле был лагерь. И в Савватьево тоже. Для нас это не было секретом. И мы задавали вопросы преподавателям: «Почему у нас в корпусе казематы, а не обычные учебные классы?» А преподаватели говорили, что раньше здесь были монахи, а потом сидели заключенные. Рядом с нашим учебным корпусом на здании вроде часовни было написано: «Здесь сидела эсерка Каплан». Были еще надписи, но я их не помню. Нам было не до этого.

УЧЕБА

Командно-преподавательский состав в Школе подобрался отличный. В большинстве своем это были офицеры и старшины, имевшие опыт воспитательной работы с подростками. Многие из них участвовали в боевых действиях, имели награды. Это были морские офицеры, опытные педагоги и воспитатели, любящие море и морскую службу.

Начались занятия, и мы с жадностью стали постигать азы морского дела. Особенно нам нравились занятия по морскому делу: устройство парусных кораблей и такелаж, хождение на шлюпках на веслах и под парусом, семафорная и флажковая сигнализация, боцманское дело (вязание морских узлов, плетение кранцев и матов и прочее). Все приобретенные знания тщательно конспектировались.

Каждый юнга не забывал о тщательном изучении своей профессии, чтобы, придя на корабль, не опозорить звания юнги. Изучали мы и выданное нам оружие, правила его использования. При прохождении от землянок в столовую и в учебный корпус отрабатывали строевую подготовку. Также нас учили в тире стрельбе из личного оружия.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

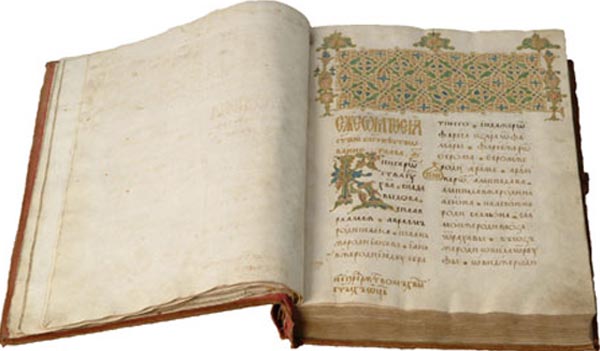

В учебном корпусе было каменное подземелье с узким окошком. Однажды меня посадили туда. А дело было так. В закрытом здании в Савватьево мы обнаружили библиотеку. Там были шикарные дореволюционные книги на славянском языке. Что нам в них понравилось, — так это переплеты! Мы в эти переплеты свои тетрадки вставили, а все остальное выбросили. Когда начальство об этом узнало, то заинтересовалось, куда мы дели то, что выдрали. Пришлось сознаться. У нас в корпусе была арестантская уборная с ячейками — мы туда все и побросали. Когда все выяснилось, начальство приказало все достать и промыть внутренности этих книг. Позже это помещение, где была библиотека, заколотили.

За этот проступок нас наказали — посадили в подземелье. Через окошко еле-еле проникал свет в эту камеру, посреди нее находился каменный пенек, а в стенах на цепях висели железные кровати, которые задвигались. За провинность нас сажали не на сутки, а на один–два часа. Там бегали здоровенные крысы, нам было очень страшно.

...

ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

После выпуска в 1945 г. я попал на Дунайскую флотилию. Привезли нас в Измаил. Сопровождавший нас старший матрос был небольшого росточка. С ним мы — трое юнг — приходим на корабль, а командир вышел встречать, посмотрел на нашу «команду» и говорит: «Что это за детский сад?»

С нами надо было что-то делать, и нас расписали по боевым частям в соответствии со специальностями. Я после обучения в Школе юнг имел специальность электрика. Мы занимались своим делом, и командир, узнав, что мы являемся неплохими специалистами, заставил нас проводить занятия с матросами — на корабле служили матросы, которые воевали, но нигде не учились. «Морское дело» они не проходили, у них была только практика. А ведь мне было тогда 15 лет, а им 30, кому и 40 лет. А мы-то уже воображали, что мы «пупы земли», и начали покрикивать на матросов во время занятий: «Не лежите на рундуках, а слушайте, записывайте!» А они в ответ: «Вот на палубу выйдешь, мы там и поговорим!» Вылезаем из кубрика на палубу, один матрос: «Юнга, почему честь не отдаете?!» Извинился, честь отдал, только на угол зашел, другой матрос: «Юнга, сюда! Почему честь не отдаете?!» На этом корабле мы пробыли два года — до 1947 г.

Из-за начала войны я имел всего 4 класса образования. И когда отслужил на корабле два года, то понял, — надо что-то делать: я несовершеннолетний, среднее образование не закончено. Поэтому подал рапорт на увольнение. Потом экстерном окончил 4 класса школы, Военно-морское авиационное училище и Энергетический институт. Приобретал разные специальности, но, в основном, был связан с ракетной и авиационной техникой. После увольнения из армии занимался исследованием зданий на сейсмостойкость. Много пришлось поездить по стране и только в 1957 г. я осел в гарнизоне г. Люберцы Московской области, где сейчас и живу. Сейчас я полковник в отставке...

ПОКОЛЕНИЕ ЮНГ

Группа юнг-ветеранов в день 40-летия Победы

Показательно, что до сих пор юнги привлекают внимание окружающих: и детей, и взрослых, и стариков. Не зря же (в 1980-х гг.) ЦК комсомола посылало нас в тюрьмы для бесед с малолетними преступниками, чтобы мы рассказали, как в их возрасте воевали, приносили пользу Родине. Мы также встречались с призывниками, рассуждали о любви к Родине, о служении ей. Юнги до сих пор продолжают военно-патриотическую работу с молодежью. Часто нам звонят из школ и просят прийти. Ведь мы же были ровесниками этих школьников, поэтому наши воспоминания очень интересны для них. Правильно сказано про тех юнг, которым удалось повоевать: «Мы первую любовь узнали позже, чем первое ранение в бою».

Несмотря на то, что Школа юнг формировалась из детей, у которых погибли родители, ни один юнга не стал преступником, а многие — стали известными в своей профессии: писатели В. Гузанов и В. Пикуль, певец Б. Штоколов, артист В. Леонов и многие-многие другие.

«Юнги, это особый народ, — сказал однажды главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов, — они являются наглядным примером для молодежи, примером мужества, преданности и любви к Родине».

Молодые люди! Берите пример с юнг, проживших трудную, но прекрасную жизнь!

Раков Сергей Константинович

Тридцать первого октября музей юнг-горьковчан отметил своё тридцатилетие. Местонахождение его легко обнаружить по огромному

Там-то и прошёл день рождения замечательного музея. Юному поколению подробно и наглядно изложили всю нелёгкую судьбу юнг в период Великой Отечественной войны. Приказом адмирала Кузнецова с 1 сентября 1942 года по всей России были открыты школы юнг с местом дислокации на Соловецких островах. Бок о бок со взрослыми мужчинами сражались за нашу Родину15-16-летние мальчишки. Каждый четвёртый юнга погиб. Их светлую память в день празднования почтили минутой молчания.

Тернистым был также и путь создания самого музея. Над его экспозицией и внешним видом на славу потрудились ветераны-юнги: заслуженный художник РСФСР Дмитрий Арсенин, инженеры Сергей Барабанов, Сергей Раков, геолог Валентин Лаптев и другие. Они проектировали музей и кропотливо собирали для него экспонаты.

В юбилейный вечер состоялась премьера песни о юнгах. Её написала нижегородский поэт и композитор Марина Штейн, а исполнил хор мальчиков Дворца творчества юных.

Поздравить ветеранов пришли и несколько поисковых групп из школ со всего города, благодаря которым экспозиция музея постоянно пополняется новыми предметами и материалами. Тут же они получили новые задания из рук контр-адмирала Военно-Морского флота Аркадия Ганрио. Уже давно он курирует музей, не оставляя ни в часы радости, ни в часы печали своих верных «матросов». «Матросы» это ценят и во всём стараются походить на своего бравого, несмотря на годы и седину в волосах, куратора. Сорок лет Аркадий Викторович бороздил моря и океаны на подводных лодках. А когда его направили работать в тогда ещё город Горький, он недоумённо пожал плечами: там же моря нет. Руководство сказало: поезжай, всё найдёшь. И действительно ведь – нашёл. Участвовал в создании морского музея, воспитывал своих «матросов» - новую смену…

— Главное — не чудеса техники, а люди, которые этими чудесами управляют. Поэтому для нас важно учить подрастающее поколение, показывать им всё на пальцах, растить на воспоминаниях, увлечь ребят так, чтобы они, как и мы, заболели морем. Потому что, как говорил Пётр I, Россия крепка двумя руками – армией и флотом.

Ветераны-юнги и участники поисковых отрядов.

Юнга-балтиец С. Раков - один из самых активных пропагандистов музея и дарителей. Он спроектировал, сделал и подарил замечательный макет землянки, а второй макет землянки подарил Соловецкому музею.

Реакция адмирала Гришанова и капитана первого ранга Шахова на реплику Ивана Дудорова - Это ж макет дачи, а не землянка юнг в Саватьево! (Архангельск 1975 год). - Алексей Офицеров, Иван Дудоров. Мой дедушка – юнга с Соловецких островов. Воспоминания. Размышления. Книгу можно скачать на сайте Три части: .

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru