–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –¥–Μ―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 14.06.2014

0

14.06.201400:1814.06.2014 00:18:45

–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ 15.05.1947 –≥.9-–≥–Ψ –Φ–Α―è ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ, –Α ―¹―²–Α–Μ –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ϋ―è.

–£ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ –Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―É―΅ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α, –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―â–Β–Μ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―à―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Β. –· –Η―¹–Κ–Ψ―¹–Α ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ι―΅–Η–Κ –Ψ―¹–≤–Β―²–Η–Μ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ―É―é ―¹―²–Α―²―É―ç―²–Κ―É –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Κ―Ö–Α–Ϋ–Κ–Η. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η –≥―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η. –û―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Β–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è –¥–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ ―³–Η–≥―É―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–Μ–Α. –ï–Β ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–Ζ–Α―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ–Ι ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι. –· –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è ―ç―²–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―É–Μ―΄–±–Κ–Η.

–Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ι―΅–Η–Κ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ―É, –Η ―è –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ.

–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Β–Ϋ –≤ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É. –£ –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ―É―é - ―¹―É―Ä–Ψ–≤ –Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ. –£ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é - –Μ–Β–≥–Ψ–Κ –Η –≤–Β―¹–Β–Μ. –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―²―è–≥–Ψ―²–Η―², –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α–Β―².

–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄, –Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―à–Ω–Η–Μ–Β–Ι –Η –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β―¹―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η―² –≤ –Μ―É―΅–Α―Ö –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α. –Θ–Μ–Η―Ü―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Β, ―΅–Η―¹―²―΄ –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄.

–ù–Ψ –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Β ―É―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –ù–Β–≤―΄. –ï–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ–≥―É―΅–Β–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –Γ–≤–Β―²–Μ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―è –≤ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ–Μ―É–±―É―é –Μ–Α–Ζ―É―Ä―¨ –Ϋ–Β–±–Α, ―²–Η―Ö–Ψ –Ω–Μ–Β―â–Β―²―¹―è –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―².

–£–Β―¹―¨ –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²–Β, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η. –ü–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η, –Η ―è –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ―É.

–Γ–Α–Μ―é―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –≤ 9.30, –Α –≤ 10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―É–¥–Α –Η–¥―²–Η! –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ –≥―É–Μ―è–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β.

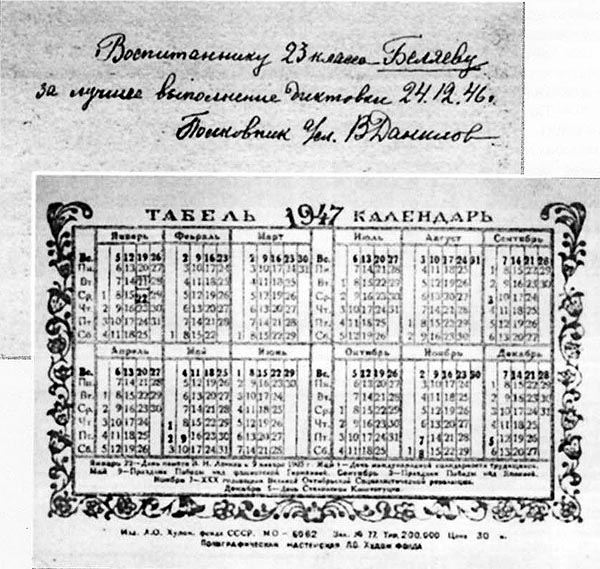

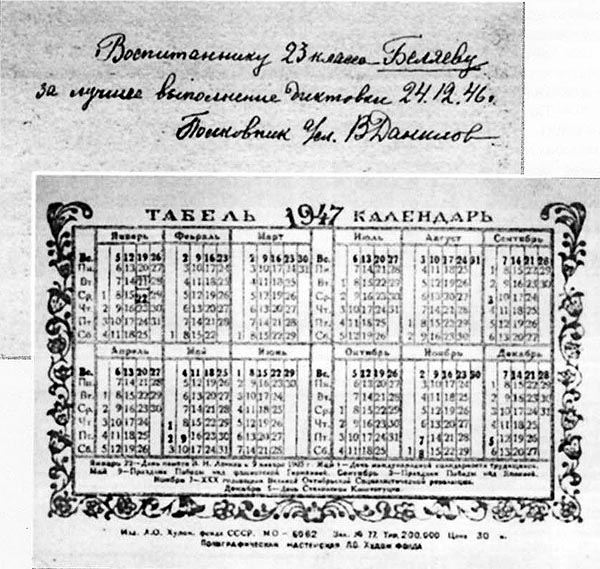

–ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Β―Ö –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨. –î–Α –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤―΄―à–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α! 1946 –≥. –ü–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –£.–î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –ü–Ψ–¥ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Ι –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Θ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α - –ë–Β–Μ―è–Β–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α - –±―΄–Μ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α. 1946 –≥. –ü–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –£.–î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –ü–Ψ–¥ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Ι –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Θ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α - –ë–Β–Μ―è–Β–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α - –±―΄–Μ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α.

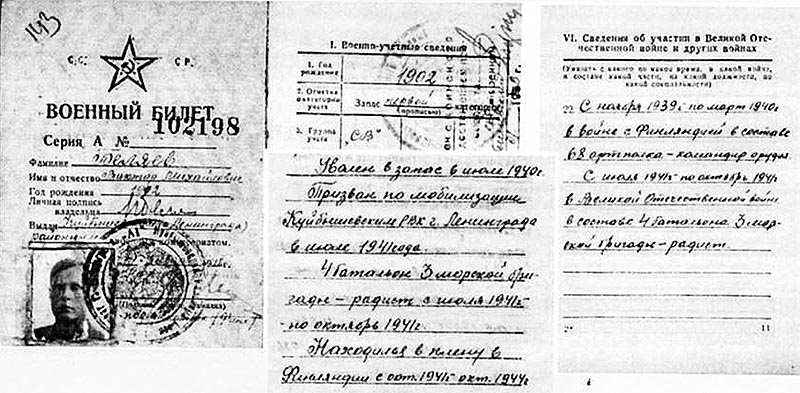

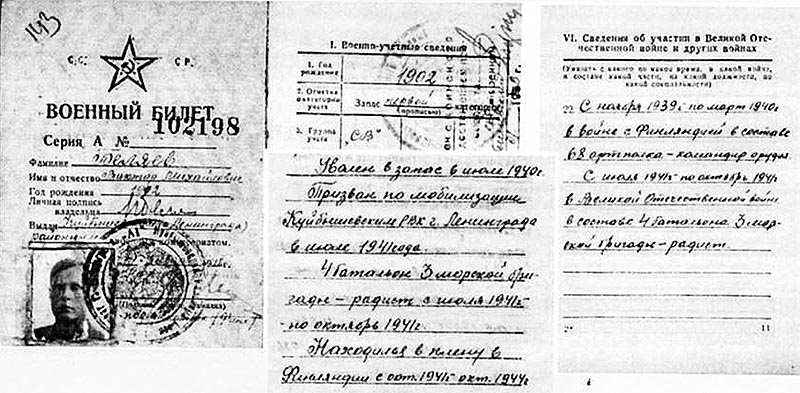

–ï―â–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –≤ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É (–≤ 1919 –≥–Ψ–¥―É) –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –°–¥–Β–Ϋ–Η―΅–Α –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥. –½–Α―²–Β–Φ - ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η.  1924 –≥–Ψ–¥. –†–Α–¥–Η―¹―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –ö–ë–Λ –ë–Β–Μ―è–Β–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–ö–Α–Κ ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è –Β–≥–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1939 –≥–Ψ–¥–Α - ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η). –û―¹–Β–Ϋ―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α - –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―è –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄–Φ –≤ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η. –î–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1940 –≥–Ψ–¥–Α. 1924 –≥–Ψ–¥. –†–Α–¥–Η―¹―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –ö–ë–Λ –ë–Β–Μ―è–Β–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–ö–Α–Κ ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è –Β–≥–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1939 –≥–Ψ–¥–Α - ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η). –û―¹–Β–Ϋ―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α - –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―è –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄–Φ –≤ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η. –î–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1940 –≥–Ψ–¥–Α.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É (–Ψ―²―Ü―É –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –±―΄–Μ–Ψ 39 –Μ–Β―²). –û―¹–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –≤ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≥–¥–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Ψ―²–Β―Ü.

–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ ―¹―É–¥―¨–±―΄ (–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –€–Β―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≤–Α). –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―¹–Α–Φ –Η –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –≤–Ζ―è―²–Α –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ. –£ –Ω–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Η –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü.

–€–Α–Φ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ω–Α–Ω–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –£.–€.–ë–Β–Μ―è–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –±–Β–Ζ –≤–Β―¹―²–Η. –€―΄ ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1945 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Α–Ω―΄ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ε–Η–≤!

–£ –Ω–Μ–Β–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Μ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Β –≤ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―¹–Α―Ö, –Ζ–Α―²–Β–Φ - –Ϋ–Α ―¹–Β–Μ―¨―Ö–Ψ–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ―É―Ä–Κ―É, –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Μ.

–£ 1943 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ (–Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ).

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι –≤ 1944 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―²―Ü–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –ü–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Α, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ-–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β, –Ω–Α–Ω–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ψ ―¹–Β–±–Β.

...–†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ ―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι... –û―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –¦–ù–£–€–Θ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–≠―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–ù–£–€–Θ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹―à–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –· –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–±–Ψ―Ä―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –£–£–€–‰–û–¦–Θ –Η–Φ. –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –û―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –¦–ù–£–€–Θ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–≠―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–ù–£–€–Θ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹―à–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –· –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–±–Ψ―Ä―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –£–£–€–‰–û–¦–Θ –Η–Φ. –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–£ –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Κ–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄¬Μ, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―³–Α–Κ –Α–±–Η―²―É―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―².

–€–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Κ –Ψ―²―Ü―É –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ: ¬Ϊ–ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ?¬Μ –†–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ –¥–Β–¥–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Ω–Ψ 58-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β ¬Ϊ–Ζ–Α –Α–Ϋ―²–Η―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥―É¬Μ (–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –®―É–≤–Α–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η). –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ―É–¥–Α –¥–Β–¥ –±―΄–Μ ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Φ–Β―Ä –Η –≥–¥–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ. –€―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –¥–Β–¥. –½–Ϋ–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä –≤ –ü―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤?¬Μ –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―è –Β–Μ–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–Φ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Ω–Μ–Β―é –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä–¥–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―¹―΄–Ϋ–Β –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Β ¬Ϊ–≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ.

–î–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Β―²―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―²–Α–Κ―É―é –Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤, –≤–Ζ―è–≤ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Ζ–Α―â–Η―²―É –≤ 1945 –Η –≤ 1949 –≥–Ψ–¥–Α―Ö.

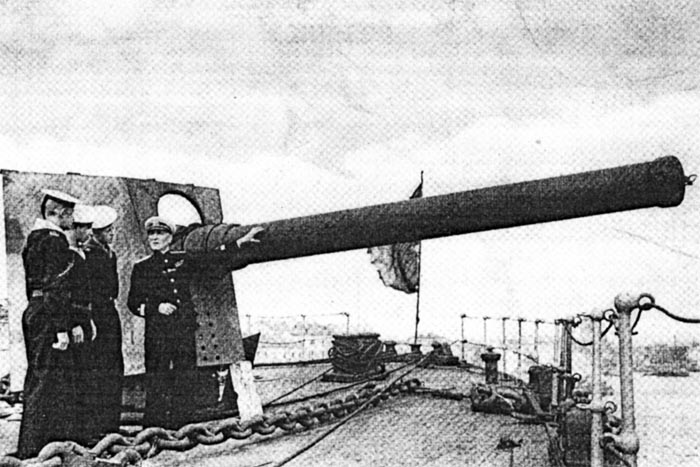

...5 –Φ–Α―è 1948 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Α–Ω–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é ¬Ϊ–½–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ϋ–Α–¥ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι¬Μ. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –½–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–ù–£–€–Θ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η (1944-1950) –ù–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Ψ―²–Α (–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ) –Ε–Η–Μ–Α –Η ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ 17 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1948 –≥–Ψ–¥–Α. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –½–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–ù–£–€–Θ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η (1944-1950) –ù–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Ψ―²–Α (–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ) –Ε–Η–Μ–Α –Η ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ 17 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1948 –≥–Ψ–¥–Α.

–Ξ–Ψ―²―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι (―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι) ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Φ―΄ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. –®–≤–Α–±―Ä–Η–Μ–Η –Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Η–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Α–Μ―É–±―É, –Ω–Ψ–Μ–Η–≤–Α―è –Β–Β –Η–Ζ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤, ¬Ϊ–Φ–Β–¥―¨-–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ –¥―Ä–Α–Η–Μ–Η¬Μ, ¬Ϊ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Β –Κ–Α―²–Α–Μ–Η, –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β - –Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η¬Μ... –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –Θ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Β –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Ω–Α–¥–Ψ–≤.

–£―¹–Β –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ (–≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö), ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β (–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α, ―Ö–Η–Φ–Η―è, ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Α, –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Η ―².–¥.) - –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α –¦–ù–£–€–Θ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―² –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.06.201400:1814.06.2014 00:18:45

0

14.06.201400:1114.06.2014 00:11:18

–£―Ä–Β–Φ―è –Η–¥–Β―². –≠–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. –ü–Ψ–±–Β–¥–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –€―΄ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²―¹―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¹―è –≤–¥–≤–Ψ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –≤―²―Ä–Ψ–Β, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ? –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –±―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α. –Θ–Ε–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€―΄ –Ω–Η―à–Β–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É, ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è―é―² ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η. –€―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ:

βÄî –ù–Α―à–Α ―³―Ä–Β–Ζ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η―², –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ. –ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι.

–™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―΅–Α–Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―²: ¬Ϊ–ë―É–¥–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ!¬Μ –‰ –¥–Β–Μ–Α―é―². –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ê –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α–Β–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤―É –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³―Ä–Β–Ζ.

–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Η ―É―²―Ä–Ψ–Φ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―Ü–Β―Ö–Β.

βÄî –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι, ―É –≤–Α―¹ –≤ ―Ä–Ψ–¥―É –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Η–Β ―É–Ω―Ä―è–Φ―΄–Β? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β–Φ ―à―É―²―è.

βÄî –û–¥–Ϋ–Η –≤―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨,βÄî –Ψ–≥―Ä―΄–Ζ–Α–Β―²―¹―è –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―é –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―²―¨. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―², –Ω―Ä–Ψ–±―É–Β―² –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―². –Δ―Ä―É–¥―è―²―¹―è –€–Α–Κ―¹–Α–Κ–Ψ–≤, –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤, –®―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Ψ–≤, –ë―΄–Κ–Ψ–≤ βÄî –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η. –î–Β–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è. –‰–¥–Β―² ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –‰–¥–Β―² –Η ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―², –Ω―Ä–Ψ–±―É–Β―² –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―². –Δ―Ä―É–¥―è―²―¹―è –€–Α–Κ―¹–Α–Κ–Ψ–≤, –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤, –®―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Ψ–≤, –ë―΄–Κ–Ψ–≤ βÄî –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η. –î–Β–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è. –‰–¥–Β―² ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –‰–¥–Β―² –Η ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–≤.

–Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ –Ψ–±―Ä–Β―²–Α―é―² –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ, –Α –Η–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ε –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β. –€―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ ―³―Ä–Β–Ζ―É –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, –Η―â–Β–Φ –Μ―É―΅―à―É―é –≥–Β–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―é. –€―΄ ―É―΅–Η–Φ―¹―è ―à–Α–≥–Α―²―¨, –Μ–Ψ–Φ–Α―è ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ―΄ ―É―΅–Η–Φ―¹―è ―à–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―è –≤ –Ω―É―²–Η. –€―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨.

–‰–¥―É―² –≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―² (–™–û–Γ–Δ) –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―³―Ä–Β–Ζ–Α. 200-―è –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―²–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―² –Ϋ–Α―¹. –‰–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–±–Ψ―Ä –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι βÄî ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η... –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―².

–€―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Β –Η ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―³―Ä–Β–Ζ―΄. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü―΄. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Η ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι.

–ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–≤, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –Π–Η―³―Ä―΄ ―Ä–Α―¹―²―É―² –Η ―Ä–Α―¹―²―É―², –Η –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Α 180 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É, –Α ―³―Ä–Β–Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ βÄî –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Β―¹―à―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –ü–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω–Α–¥ βÄî –Κ―Ä―É―²–Α―è ―¹–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ―³―Ä–Β–Ζ―΄, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ϋ–Α―à―É ―¹―²―Ä―É–Ε–Κ―É, –Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α―¹–Κ–Α–¥–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ϋ–Η–Ζ –≤ –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Β ―ç–Φ―É–Μ―¨―¹–Η–Η, –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―é―â–Β–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―².

βÄî –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Α―΅―É? βÄî ―¹–Μ―΄―à―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹.

βÄî –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Β–Ι 350 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ―É―é ―³―Ä–Β–Ζ―É ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ–Β―².

–î–Β―²–Α–Μ―¨ –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α. –û–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―² –Β–Β –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―ç―²–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄. –ë–Μ–Β―¹―²–Η―², ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²―à–Μ–Η―³–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β―Ä―è―é―² –Β–Β –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä―΅–Η–≤–Ψ –Μ―é–¥–Η.

βÄî –î–Α–Ι―²–Β-–Κ–Α –Φ–Ϋ–Β, ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Μ–Ψ–Ϋ.

–ö–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―΄–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Κ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Β―² ―¹–Ω–Η―΅–Κ―É, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ω–Μ–Α–Φ―è –Κ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β―²–Α–Μ–Η. –≠―²–Ψ―² ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β. –£―¹–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―² –Ζ–Α ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Ψ–Ι.

βÄî –î–Α... –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―΄–Ι. βÄî –Δ―Ä–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α ―¹–Β–Φ―¨, ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è.

...–Λ―Ä–Β–Ζ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α–Β―² ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Ψ–±―Ä―É―é ―¹–Μ–Α–≤―É. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ ¬Ϊ–ö–Γ–ë¬Μ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―Ä―É–¥–Α. –ï–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β. –û –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö.

–Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ―É―é –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―é ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―à βÄî –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –©–Β–≥–Ψ–Μ–Β–≤.

–û–Ϋ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –î–Α –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―¹–Β–±―è –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è!

–‰ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ βÄî –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨, ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –™–û–Γ–Δ–Α...

βÄî –ù–Β―², ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ,βÄî ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η ―Ä–Β―à–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η ―³―Ä–Β–Ζ―΄ –Ϋ–Α –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.

–ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –û–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–¥–Α¬Μ. –Δ–Β―Ö―¹–Ψ–≤–Β―² –¦–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä―Ö–Ψ–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Β―à–Β–Ϋ–Ψ: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤ βÄî –≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²–Α―Ä―É―é ―³―Ä–Β–Ζ―É, ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è, –¥–Ψ―²–Ψ–Μ–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α.

–£ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α―è–≤–Κ–Α. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α ―΅―²–Ψ ―³―Ä–Β–Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Α –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –†–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Α―è, –≤–Η–±―Ä–Ψ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Α―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ω–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –¦―é–¥–Η, ―΅―É―²–Κ–Η–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η: –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Ψ–±―É―΅–Η―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, ―¹–Ϋ–Α–±–¥–Η―²–Β ―³―Ä–Β–Ζ–Α–Φ–Η. –¦–Β―²–Β–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤, –≤―΄―à–Μ–Η―²–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Β–Ζ¬Μ. –‰ –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –‰ ―²–Ψ, –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β. –£―΄―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Η, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ.

βÄî –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―³―Ä–Β–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄...βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η.

–û―²―΅–Β―² –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ψ ―³―Ä–Β–Ζ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–±―é―Ä–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α. ¬Ϊ–ö―Ä–Β―¹―²–Η–Ϋ―΄¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨. –Π–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ϋ–Α–Φ, –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ.

–Λ―Ä–Β–Ζ–Α, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β –Ϋ–Α―à–Β –¥–Β―²–Η―â–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ ―²―΄―¹―è―΅–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É... –î–û–†–û–™–ê –ö –™–û–Γ–Δ―É

–‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹... –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ βÄî –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η ―²–Β, –Κ–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –ê ―ç―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Ψ. –™–Α–Ζ–Β―² –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Η, –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―é―²? –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤? –€–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―² –Η―Ö ―ç―²–Ψ? –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η?

–ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―² –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―É–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι. –ë–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α ―²–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ, –±―΄–Μ–Α –≤–Ζ―è―²–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤ ―Ü–Β―Ö–Β, –Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö. –ê –≤–Ψ―² –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥―΄. –‰ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ–ö–Γ–ë¬Μ. –Λ―Ä–Β–Ζ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Η–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É, –Α –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Α, ―ç―²–Α ―³―Ä–Β–Ζ–Α, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―²―¹―è¬Μ.

βÄî –î–Α ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η.

βÄî –ù–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Β―¹―¨, –Κ–Α―à―É –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―à―¨. –½–Α―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≥–Ψ―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨? –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Μ―É―΅―à–Β.

–‰ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É¬Μ. –ê –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―Ö―É–¥―à–Η–Φ–Η ―³―Ä–Β–Ζ–Α–Φ–Η! –î–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –Ε–Β?

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Α –Ε–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è... –‰ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –¥–Β–Ϋ–Β―à―¨―¹―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―É ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤.

–ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―É―΅–Α―²―¨―¹―è: –≤–Ω―É―¹―²–Η―²–Β –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α―É–Κ–Η. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η:

βÄî –£–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β.

–ü–Ψ-―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹–Κ–Η, ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ―à–Μ–Η.

βÄî –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Α–Φ.  ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Ι―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―à―¨. ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Ι―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―à―¨.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≤―΅–Β–≥ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Φ.

–ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η "–Δ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Κ"¬Μ.–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η.

βÄî –ü–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β.

–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η.

βÄî –î–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β.

βÄî –ß―²–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨?

βÄî –ö–Α–Κ ―΅―²–Ψ? βÄî ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ι. βÄî –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Η―²–Β –Ϋ–Α ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ.

βÄî –Δ–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–≤ –Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α?

βÄî –Ξ–Ψ―²―è –±―΄ ―²–Α–Κ.

βÄî –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –≤―΄-―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η? –‰ ―³―Ä–Β–Ζ―É, –Η –≤―¹–Β –Β–Β –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Η –¥–Η–Α–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Η –Κ―Ä–Η–≤―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è.

βÄî –£–Η–¥–Β–Μ–Η.

βÄî –†–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―³―Ä–Β–Ζ–Α –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β―Ö, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η?

βÄî –¦―É―΅―à–Β.

βÄî –ë―΄―¹―²―Ä–Β–Β?

βÄî –î–Α.

βÄî –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ?

βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ.

βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Η?

βÄî –Γ–Α–Φ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è.

βÄî –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ? –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ? –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²:

βÄî –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤―΄, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι. –£―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Α–Φ–Η βÄî ―΅–Η―¹―²―΄–Ι ―ç–Φ–Ω–Η―Ä–Η–Ζ–Φ. –ê –≤–Ψ―² –Κ–Α–Κ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨? –ö–Α–Κ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨?. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η?..

–Γ–Φ―΄―¹–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι: –Φ―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Α –≤―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Β. –€―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹ ―É―¹–Α–Φ–Η, ―¹–Α–Φ–Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β–Φ.

–Δ–Α–Κ.

βÄî –ê ―΅―²–Ψ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ, βÄî ―É –≤–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―³―Ä–Β–Ζ–Α –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι?

βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –±―΄–Μ–Α!

βÄî –Δ–Α–Κ –≤ ―΅–Β–Φ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Ψ?

βÄî –û–Ω―è―²―¨ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α! –€―΄ –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ, –¥–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è.

βÄî –ê –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨, –≤–Ψ―² –ö–Ψ–Μ―É–Φ–± –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ-–≤–Α―à–Β–Φ―É, ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ: ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Η–Μ–Η ―ç–Φ–Ω–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η?

βÄî –½–Α―΅–Β–Φ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨? –î–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Α–Φ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―³―Ä–Β–Ζ―É.

βÄî –ê –Φ―΄-―²–Ψ ―¹ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η, ―¹ –≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β? –£–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Η–Ω―΄ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü! –€―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β –¥–Β―²–Η―â–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö, –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―². –Γ–¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –≤–Α―¹ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è, –¥–Α–Ι―²–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–±―΄―¹―²―Ä–Β–Β. –ù―É –Κ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―΄, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Α―²―¨ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―΄―²–Α–Φ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ? –£―΄ –Ε–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ!

–€–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β... ... ...

βÄî –ù―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, βÄî –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –Φ―΄ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ. βÄî –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –Β―¹―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³―Ä–Β–Ζ―΄?

–Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η:

βÄî –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α –Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ... –Δ–Α–Κ –Φ―΄ –Η ―É―à–Μ–Η, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α–≤―à–Η.

βÄî –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ, βÄî –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –®―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Ψ–≤. βÄî ¬Ϊ–€―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―à–Μ―΄?¬Μ βÄî ¬Ϊ–®–Μ―΄¬Μ. βÄî ¬Ϊ–ö–Ψ–Ε―É―Ö –Ϋ–Α―à–Μ―΄?¬ΜβÄî ¬Ϊ–ù–Α―à–Μ―΄¬Μ. βÄî ¬Ϊ–‰ –¥–Β –Ε –Κ–Ψ–Ε―É―Ö?¬Μ –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨: ¬Ϊ–î–Α –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―à–Μ―΄?..¬Μ. –ü―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―΅–Κ–Α!

–ß–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―², –Ω–Α―Ä–Ψ–¥–Η―é –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ. –ù–Β―², –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–¥–Η―è ―ç―²–Ψ, –Α ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ ―³–Α–Κ―². –†–Α–Ζ–≤–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―É―²―¨ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι.

–£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α―à–Η, ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η¬Μ –Ψ–Ω―΄―²―΄. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β. –Θ –Ϋ–Η―Ö –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Η –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Κ–Η¬Μ ―à–Α–≥–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Η–Α–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α–Φ–Η –¥–Η–Α–Ω–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Α―΅, –Κ―Ä–Η–≤―΄–Φ–Η, –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–≤―à–Η―Ö.

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η –Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η. –‰–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ―Ä–Η–Φ―΄―Ö –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –Ζ–Ψ–Ψ–Ω–Α―Ä–Κ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ε–Η―Ä–Α―³–Α –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²¬Μ. –ù–Β –±―΄–≤–Α–Β―², –Η –≤―¹–Β ―²―É―²!

βÄî –Θ–Ε –Β―¹–Μ–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―É –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –®–Β―Ö―²–Φ–Α–Ϋ. βÄî –£–Α–Φ-―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ. –‰ ―²–Β–Φ –≤–Β–¥―¨ ―Ö―É–Ε–Β –¥–Μ―è –≤–Α―¹, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Β–Ι.

–ù–Ψ –≥–¥–Β ―²–Α–Φ!

–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –‰ ―³―Ä–Β–Ζ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α ¬Ϊ¬Μ. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –î–Ψ–Φ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –î–Ψ–Φ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α.

βÄî –€―΄ –Η–Φ –Ϋ–Α―à–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ–Η –Β―â–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è―é―²―¹―è, βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―É―Ä―΅–Η―² –®―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Ψ–≤.

βÄî –ù―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ –Φ―΄ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –Η–Φ –Ϋ–Α―à–Μ–Η, βÄî ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –€–Α–Κ―¹–Α–Κ–Ψ–≤. βÄî –‰ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Η―².

–ê –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Η –ö―É–Ι–±―΄―à–Β–≤, –ü–Β―Ä–Φ―¨ –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, –ß–Β–Μ―è–±–Η–Ϋ―¹–Κ –Η –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–î–Α–Ι―²–Β, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―³―Ä–Β–Ζ―É!¬Μ –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Β–Β –¥–Α―à―¨? –ù–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –£ –Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¹―è.

–Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Φ―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β–Φ. –‰–¥–Β―² –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―¹–Β―Ä–Η―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ü–Η–Κ–Μ―΄. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―è―é―²―¹―è –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η–Η, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―². –î–Β–Μ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–≥–Μ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Α. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Α―¹―¹–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η, ―²―Ä―É–¥–Α, ―¹–Η–Μ. –½–Α―²―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ. 12 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ... –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄ –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ–Α –Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ –Ϋ―É–Ε–¥–Α? –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ...

–ù–Α―à–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Α―è ―¹ –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¨―é –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²―Ä―É–Ε–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–Ι –Ϋ–Α –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è―é―² –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£ –ü–Β―Ä–Φ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Α―à―É ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―³―Ä–Β–Ζ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É. –ê –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α―é―² –Ψ―² –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.06.201400:1114.06.2014 00:11:18

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)