–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –î–Α –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –≤–≤–Ψ–¥–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ¬Μ, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤―¹–Β –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ―΄ –Η –Κ–Ψ–Κ–Η, ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ¬Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ. –ù–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ï.–ê.–£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Η ―è.

–½–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―É–¥―É –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, ―è ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Α–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ψ―â―É–Ω―¨¬Μ. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―ë ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β ―É –±―É―Ö―²―΄ –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η–Ω–Α―Ö, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Η –Ω–Ψ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ–≥–Η–± –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ. –Γ–≤–Β―Ä―è―è―¹―¨ ―¹ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Α–Φ–Η, –Η–Ζ–Μ–Α–Ζ–Η–Μ –≤―¹–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ―É–Μ–Κ–Η.

–ë―É–¥―É―΅–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–Φ, ―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö (–Α ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö) –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β―ë –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ö.–û.–û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –≤–Ζ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―É―é ―¹ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η–≥―Ä―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β.

–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Β―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –£.–ö.–ë–Μ―é―Ö–Β―Ä –Η –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –€.–£.–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤.

–ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Β―â―ë –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―²―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ. –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Μ―é―Ö–Β―Ä–Α, ―¹–Α–Φ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä–Α –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Α–Κ―²–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ. –ù–Β –≤―¹–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–≥―Ä―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –ë–Μ―é―Ö–Β―Ä, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―à–Η–±–Κ–Α―Ö, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –±–Β–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΄.

βÄî –ù–Α –≤–Α―à–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, βÄî ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –±―΄ –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β... βÄî –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ä–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Μ―é―Ö–Β―Ä. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1934 –≥–Ψ–¥

–ù–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Β, –Κ–Α–Κ –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Β–Ι –Η–≥―Ä―΄, ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Α –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Α. –ö–Α–Κ ―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –ë–Μ―é―Ö–Β―Ä, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β (–Β–Φ―É –±―΄–Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ –Η ―³–Μ–Ψ―²), –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ψ–± ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–Κ―²―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η.

–û–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –©-109

–£ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1933 –≥–Ψ–¥–Α, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ù–Α–Μ–Η–Φ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―Ü–Η―³―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –©-109. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –¥–Β–≤―è―²–Α―è –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Α―è―¹―è –Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö. –û–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―²―Ä–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 45-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è βÄî –¥–≤–Α: –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β.

–¦–Ψ–¥–Κ–Α –Β―â―ë –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ê –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β, –Β–¥–≤–Α –±―É―Ö―²–Α –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α―²―¨―¹―è –Ψ―²–Ψ –Μ―¨–¥–Α, –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–ù–Α–Μ–Η–Φ¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ, –Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É, –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö.

19 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1934 –≥–Ψ–¥–Α ―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥. –ù–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è ―¹–¥–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –€.–£.–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ.

–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―³–Μ–Α–≥ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Ω–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―É ¬Ϊ–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β¬Μ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü–Β–Φ. –ù–Α–¥ –±―É―Ö―²–Ψ–Ι –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ¬Ϊ–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ¬Μ...

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-109 –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –≤ –±―É―Ö―²–Β –€–Α–Μ―΄–Ι –Θ–Μ–Η―¹―¹. –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², 1934 –≥–Ψ–¥

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –±―΄–Μ –≥–Ψ―Ä–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―É–Ε–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–Ι. –ê –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Κ–Α–Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, βÄî ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨.

–ù–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –©-109 –Ω–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è, –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ϋ–Α–±–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ω–Η―è–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―Ä―², –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―à―Ö–Η–Ω–Β―Ä–Α –™–Β–Κ–Α¬Μ. –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ―² ―à―Ö–Η–Ω–Β―Ä –™–Β–Κ, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, ―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ.

–‰ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É –¥–Η–Κ–Η―Ö –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É―Ö―², –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Β, –≤―΄―Ä–Α―¹―²―É―² –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Β–Κ―É –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ―Ä―²―΄, ―²–Α–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨.

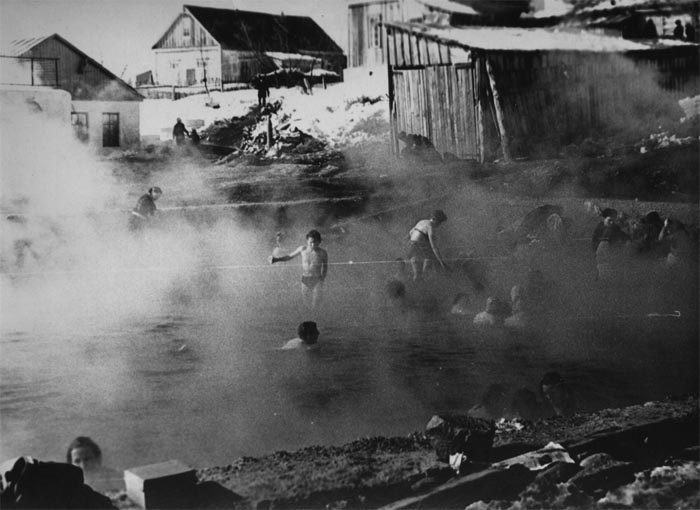

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α

–û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä―É–±–Κ–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–±–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Η–Β, –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥–Α.

–ï―¹–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –±―É―Ö―²―΄, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ –±–Ψ―é.

–£ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –ï―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –≤ ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É. –£ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤―¹―é –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Μ―è ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ 20 ―¹―É―²–Ψ–Κ.

¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ζ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Μ―¨–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –±―É―Ö―²–Α –Θ–Μ–Η―¹―¹, 1935 –≥–Ψ–¥

–ù–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –€―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η 8-–±–Α–Μ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, ―ç―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ.

–ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É, –Κ–Α–Κ –Β―â―ë –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–©―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –€–Γ–î–£: ¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é ―É–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Κ¬Μ.

–ù–Α―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ ―²―Ä–Β–Ω–Α–Μ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η. –ö–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨? –· –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –¦–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ (―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α), ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –‰.–ê.–ë―΄―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ, –Ψ–±–Ψ―à―ë–Μ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η.

–ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―²―è–Ε–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ―é–¥―è–Φ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α –û–Κ―²―è–±―Ä―è, –Η –≤―¹–Β–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι: –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É...

–€―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –ê ―à―²–Ψ―Ä–Φ –≤―¹―ë ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ―É–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Κ¬Μ.

–î–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―à–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Ϋ, –Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Β–¥–≤–Α –≤―΄–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η ―É–Ζ–Μ–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―²–Η―à―¨–Β, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è―² –¥―É―Ö –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―É―²–Κ–Η, –Β–¥–≤–Α ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹―²–Η―Ö–Α―²―¨, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α.

–Γ―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι βÄî –±–Ψ–Β–≤–Α―è. –î―É–Φ–Α―é, –≤―¹–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –≤―΄–Ω–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Κ―É, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.

–ü―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α–≤ –Ϋ–Α –©-109 –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α, ―è ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Β. –ö –Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η―Ö ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Α―Ö ―¹ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–± –Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ. –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² –≤–Β―Ä–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ù–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―é –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α–Φ–Η ―¹ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―É –Ϋ–Η―Ö –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―è –Η ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Ι: βÄî ¬Ϊ–ù–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Η, –Φ–Η–Μ–Α―è!¬Μ.

–ù–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–ê–Ζ¬Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (―²–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α 1935 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –€–Γ–î–£) –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β. –½–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Β–Ω―É―²–Α―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ.

–ê –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Β―â―ë ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –≤ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Β―ë –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―², –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Β. –ü–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨, –Η –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ!

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-123 –Ϋ–Β―¹―ë―² –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö, –Η –Φ–Ψ–≥ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Φ―É ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–Β–±–Β: –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è, ―²–Ψ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―è –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Α–Μ―¹―è.

–€–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨

–Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Η–Μ―É. –ü–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Η–Ι, –Γ―É―΅–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄. –£―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Η –Φ–Β–Ϋ―è.

–£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1936 –≥–Ψ–¥–Α, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―è –Ω―Ä–Ψ―΅―ë–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-8, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ¬Ϊ–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ.

–ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦¬Μ, –Η–Μ–Η ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Ι –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è 6-―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Φ–Η–Ϋ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Η –±―΄–Μ–Η, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η¬Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ¬Ϊ–ö―Ä–Α–±–Α¬Μ, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ 1915 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―É –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ë―Ä–Β―¹–Μ–Α―ɬΜ. –€–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ (12 ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ω–Μ―é―¹ 20 –Φ–Η–Ϋ ―¹ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ –¥–Ψ 300 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ ―²―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Α), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è (–¥–≤–Α –Ψ―Ä―É–¥–Η―è, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ βÄî 100-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β), ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–≤―à–Η–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α 90 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û―²–Ϋ–Ψ―¹―è―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ, –Κ –Κ–Μ–Α―¹―¹―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Β―Ö –≥–Α–±–Α―Ä–Η―²–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι

–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ―è―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ―é –¦-8, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à―ë–Μ –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Β―ë –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Η –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Η 80-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –Ω–Α–Μ―É–±―É –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α. –ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β –±―É–¥―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ ―ç―²―É –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Η–Ϋ―É –Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι?¬Μ

–ù–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –Ψ―² –ê –¥–Ψ –· . –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –©-109 ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β―é –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ: ―²–Α–Κ–Η–Β –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Η ―É–Φ–Β–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―΅ –ë―΄―¹―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨, –Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α–¥–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Μ–Η―à―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ: –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Α –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1936 –≥–Ψ–¥

–™.–Λ.–ë―΄―¹―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Μ–Β―², –≤ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä―è–¥–Α―Ö –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ë―É–¥―ë–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι 1-–Ι –ö–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η.

–™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Β–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Φ–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―è―¹–Ϋ―É―é –Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä―É ―Ä–Β―΅–Η. –ù–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Β–±―è –Η –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β. –€–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –¦-8 ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-8 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –¦.–€.–Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η―Ö –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É βÄî –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Η –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Α―à―ë–Μ –≤ –Ϋ―ë–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, ―É–Φ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –ë―΄―¹―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―²–Α–Κ―É―é –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β.

–£–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹―ë –Μ–Β―²–Ψ –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1936 –≥–Ψ–¥–Α.

–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Ϋ–Α –¦-8 –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β. –ù–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, βÄî –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι. –ë–Α–Ζ–Η―Ä―É―è―¹―¨ –≤ –±―É―Ö―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Α –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅. –½–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Μ–Β―²–Ψ –Η ―ç―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ.

–Δ―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β

–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –£ 1937 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ (–Α –≤ 1938-–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨) ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α―Ä–Β―¹―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.

–ë―΄–Μ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ê.–‰.–½–Β–Μ―¨―²–Η–Ϋ–≥ –Η –™.–ù.–Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–Ε–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Δ.–ê.–ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –€.–£.–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ―²–±―΄–Μ –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –±―É–¥―É―΅–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ–Ϋ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ.

–Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –™.–ü.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –™.–Γ.–û–Κ―É–Ϋ–Β–≤–Α.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –û–Κ―É–Ϋ–Β–≤–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―¹―²–Α–Μ –·–Κ–Ψ–≤ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Φ–Ψ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²-―³―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β–≤–Β―Ü ―²–Β―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –·.–£.–£–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―É ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü–Β–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Β–≥–Ψ.

–€–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –·–Κ–Ψ–≤–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―è –≤–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è―Ö. –†–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Α―Ü–Η―è –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –¥―Ä―è―Ö–Μ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ.

–Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–€.–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ ―³–Μ–Ψ―², –≤ –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥―¹―è ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―è–Φ, βÄî –≤―Ä–Α–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –©-123, –≥–¥–Β –≤―¹–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α–Φ–Η.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-123 –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ –€–Α―²–Η–≥―É–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1937 –≥–Ψ–¥

–ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Μ―É―Ö.

–Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –±–Ψ―ë–≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –£–Ψ–Μ–≥–Β, –ö–Α–Φ–Β, –ö–Α―¹–Ω–Η–Η. –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1938 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, ―É–Ε–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –±–Μ–Η–Ζ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –£―²–Ψ―Ä–Α―è –†–Β―΅–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α βÄî –¦.–™.–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤, –ê.–Λ.–ö―É–Μ–Α–≥–Η–Ϋ –Η ―è βÄî –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―É–¥–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ. –ù–Α―¹ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―É–Ε–¥―ë–Ϋ, –Ϋ–Η –Ψ –¥–Β–Μ–Α―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£ ―΅―ë–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –±―΄–≤―à–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―É–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η. –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–≤–Α–Μ –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―², –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.

–î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –ù.–Γ.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –‰.–€.–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ, –Δ.–ê.–ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, –™.–ù.–Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η ―Ä―è–¥ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –Β―â―ë –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α.

–ù–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Β –Α―Ä–Β―¹―²―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―É –Μ―é–¥–Β–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β. –û–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –±―΄―²―¨ –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –±―΄ ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ¬Μ. –½–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–≤―à–Η–Β –≤ 1936 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –≤―¹―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ –Η–Ζ –Ω―è―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤–Α, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β.

–ü–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É

–ü–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1938 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É), –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≥–¥–Β –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Θ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Β–Ι, –Ψ–Ϋ –≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄, ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η–¥―É―â–Η–Β –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Η.

–Γ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―à―²–Α–±―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –¥–≤―É―Ö –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α―Ö: –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –Η –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α –Η–Μ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α.

–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ. –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Α–Κ–Α―è –Β―¹―²―¨. –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅―ë–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Κ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è―²―¨―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α.

–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ 25 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, ―à―²–Ψ―Ä–Φ 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤

–≠―²–Ψ –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥. –· ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ (–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è), –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Β–Φ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≥–¥–Β, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –‰–Φ–Β–Μ―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η 30 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ―¹―è –±―΄ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è: –¥–Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 1938 –≥–Ψ–¥

–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –¥–Α–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, βÄî –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α –Ζ–Η–Φ―΄, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ–± –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö –Η –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α―Ö. –ö―Ä―΄―à–Κ–Η –Μ―é–Κ–Ψ–≤ –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Η ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ä–Β–Ζ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ä–Β–Ζ–Ψ–≤ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Μ–Η―à–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β.

–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ. –ù–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Φ―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α―Ö¬Μ, –Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –ù–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, ―É–Ι–¥―è ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Η–Ζ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Φ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Ψ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―è–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, ―¹–≤–Β―²–Μ–Β–Β―² –Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι.

–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ―΄ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ 25 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄ βÄî –¥–Ψ 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–±–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―É ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α, –Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Μ―ë–¥ ―²–Α―è–Μ, –Β―ë –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –≤–Α―Ö―²–Α –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Μ–Η―Ü–Α, –¥–Α –Η –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨―¹―è: ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η.

–ù–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ. –€―΄ –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤―¹―ë –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Η –Μ―é–¥–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨.

–½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Θ―¹―¹―É―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ. –ü―É―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―è –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Φ–Η–Μ―¨ ―É―à–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ù–Α―à–Α –¦-8 –±―΄–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Η –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Η–¥ –Η–Φ–Β–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι: –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹–Ψ–¥―Ä–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ―É, –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Β–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β.

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―΅―ë–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä―¹―É, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨:

βÄî –ù–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä...

–ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤―É ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ψ–Ϋ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ:

βÄî –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Β–±―è.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ζ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –û–±–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –Η ―¹–Β―Ä–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ―é –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ―à–Μ–Η ―à–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –€–Ψ–Η–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹―²–Α–Μ –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è: ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β... –£ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É.

–Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι

–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι ―à–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö. –≠―²–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –¥–≤―É―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α: –¦-11 –Η –¦-12.

–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ

–ï–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±―¹–Κ–Ψ–Ι. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ ¬Ϊ–≤―ë–Μ¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹ –Β―ë –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―¹–Β–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É, –Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²―É ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, –Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η–Ω–Β, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –ê –Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–Β―â―ë –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Β–Β¬Μ, –Η–±–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―²–Α–Κ –Η ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.

–û–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―²–Η–Ω–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –±―΄–Μ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –£ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±―é―Ä–Ψ, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö. –û–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Η ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ, –Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄¬Μ. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Ψ–Φ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Μ–Β―², –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –≤–Η–¥. –‰ –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Β―â―ë ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨.

–£―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, ―É―¹–Α―²―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –≥–Ψ–¥–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Ι, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Α–Μ―É–±–Α–Φ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹―é–¥―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹―ë –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β―Ö. –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è ―É―΅–Β―¹―²―¨

–Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―É–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄.

–€–Β–Ϋ―è ―¹–Ω–Α―¹ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ 42-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―É–Ε–Β –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄¬Μ. –ö –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1938 –≥–Ψ–¥–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Η–Ζ ―à–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Α–≥–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –¥–Β–Μ–Α –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β –Η–¥―É―² –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―¹―É–¥–Η–Μ –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α–Φ, –Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –€–Ψ―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α, –Φ–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²―¨: –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –ß–ü ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β ―è –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β: –Η―Ö –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β.

–ü―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤, –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―è –Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É. –Δ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ψ–± –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―Ö –≤ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―΅–Α―¹―²–Ψ. –· –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α.

βÄî –£ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ζ–Α –Ψ–±–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–±―É–¥–Β―²–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, βÄî –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –Η, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Ψ―é ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ:

βÄî –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ? –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Β. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ζ–Α–Ι–¥–Η―²–Β –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ ―²―΄–Μ―É.

–Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―è –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ ―²―΄–Μ―É –€.–ü.–Γ–Κ―Ä–Η–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ê.–Δ.–½–Α–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –€.–ü.–Γ–Κ―Ä–Η–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω―É―²―ë–≤–Κ―É –≤ –Γ–Ψ―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι ¬Ϊ–ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Α―è –†–Η–≤―¨–Β―Ä–Α¬Μ –Η –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–ΚβÄ™–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ϋ―è. –ê.–Δ.–½–Α–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Α 86 ―¹―É―²–Ψ–Κ: –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü―É –Ζ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Μ―é―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –£.–£.–ö–Η―¹–Β–Μ―ë–≤, ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É –¥–Β–Μ–Α.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ―¹―è, –≤ –Φ–Ψ―ë –Κ―É–Ω–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Β―Ö–Α–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è, –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ―΄ –≤ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α.

–î–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö –≤ –Γ–Ψ―΅–Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―è–Μ–Η ―¹–Φ―É―²–Ϋ―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Η ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è, –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ –Φ–Ψ―ë–Φ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Α–Κ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η―¹―¨ –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―é? –£–Β―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Β–Φ―É, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ.

–½–Α ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―² –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥―É, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α? –ü–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.

–ù–Α―à –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―¹―΅–Β―²―É, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –£ 1937 –≥–Ψ–¥―É –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤, –Ψ ―΅―ë–Φ ―è –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―², –Ϋ–Ψ –±―Ä–Α―²–Α ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ βÄî –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄.

–û―²–Ω―É―¹–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è. –ï–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η―²―¨ ―É ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –‰ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―à―ë–Μ―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι, ―΅―²–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Φ–Ψ―ë–Φ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ―É―² –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―à―É―²–Ψ–Κ. –‰ –Ϋ–Β –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è... –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Φ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ε–Β–Ϋ―É-―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Κ―É ―É ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β.

–ù–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ê ―²–Ψ―², –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Φ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ –≤–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―²–Β–Κ―É―â–Η–Β –¥–Β–Μ–Α, –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –Μ–Η ―è, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω―΄–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹ ―è ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨. –· ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Μ–Β―²–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ε–Β–Ϋ–Α. –Δ –Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥―²–Ψ –±―΄ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –¥―É―Ä–Α―Ü–Κ–Η–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–Φ.

–ù–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ–± –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –ê.–Δ.–½–Α–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Ϋ–Β. –ê ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ.

–ö –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Α―¹–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ψ–± –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –Θ–Ε –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –≤–Ζ―è–Μ –±―΄ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.

–û–±–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α (–Η―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Η –¥–Α―²―΄ ―è ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β) –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ –€.–ü.–Λ―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―² –£–€–Λ, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –ù–ö–£–î, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―³–Μ–Ψ―²―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Λ―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –ï–Ε–Ψ–≤–Α, –Η –ë–Β―Ä–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Β–≥–Ψ. –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1939 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Α–Μ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤.

–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Α. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Γ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ. –£―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Ϋ–Β –≤ ―É―â–Β―Ä–± –¥–Β–Μ―É –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η, –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: ¬Ϊ–ù―É –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¹―è?¬Μ

–Δ–Ψ–≥–¥–Α, –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Φ, –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Α ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Μ–Β–≥–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ, –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ–Α –Η –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –≤ –Ψ–±–Η–¥―É. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥, –Η –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –ê –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, βÄî –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²!

–£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–¥―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―² ―¹ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω–Α–Ϋ. –ù–Α ―É―΅―ë–±―É ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è, ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²―É–¥–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Β―â―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤―à–Η–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ö–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)