Юнги в отставку не уходят

Для многих морских саперов да и судов-тральщиков морское дно стало братской могилой, на которой, как известно, не ставят крестов. Евгению Волкову, можно сказать, повезло: из 4000 выпускников Соловецкой школы юнг каждый четвертый погиб…

Сегодня Евгений Афанасьевич Волков – капитан первого ранга. Последние 14 лет работал инженером кафедры метеорологии КазНУ им. аль-Фараби.

Кроме Евгения Афанасьевича в Алматы живут еще двое бывших соловецких юнг – Вениамин Викторович Балыков – рулевой минного тральщика Днепровской речной флотилии и Игорь Вячеславович Еловиков – корабельный электрик эсминца «Разумный» Северного флота. Все они являются активными членами алматинского городского Совета ветеранов Военно-морского флота, занимаются патриотическим воспитанием молодежи в школах, в особенности после того, как президент страны поставил задачу о возрождении военно-морских сил на Каспии.

Недавно Указом президента России ветераны Соловецкой школы юнг были награждены медалями имени адмирала Ушакова – одной из самых почетных солдатских наград на флоте, равноценной «сухопутной» медали «За отвагу».

9 Мая уже седые бывшие соловецкие юнги наденут клеши и тельняшки. Прикрепят к кителям ордена и редкие в наших краях медали – «300 лет Российскому флоту», имени советского адмирала Кузнецова и другие. В скрижалях Победы есть доля и их ратного труда.

КСТАТИ

Самоотверженность соловецких юнг вдохновила московскую студию «Чистые пруды» на съемки документально-художественного фильма о юнгах. Рабочее название фильма – «Школа соловецких юнг». Это одна из 24 серий художественно-документального телевизионного цикла «Война священная», посвященного истории Великой Отечественной войны. Основная идея проекта — Великая Отечественная глазами детей того времени. Съемки проходят в местах событий с максимальным использованием архивной информации, воспоминаний участников и свидетелей.

Воронов Юрий Александрович.

Выпускник школы Соловецких юнг. Офицерскую службу начал штурманом на подводной лодке СФ. Затем служил на Камчатке и вновь на Северном флоте. После окончания Военно-морской академии контр-адмирал Воронов Ю.А. командовал 31-й Краснознаменной дивизией подводных лодок, затем был заместителем командующего флотилии АПЛ Северного флота. Руководил Северодвинской военно-морской базой. Закончил службу в звании вице-адмирала начальником управления кадров ВМФ, заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом СССР.

Гаврилов Борис Акимович

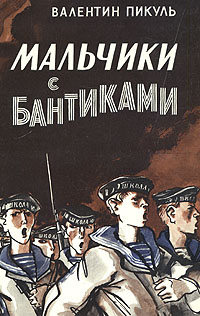

Ульяновец Борис Гаврилов в годы Отечественной войны был направлен в только что созданную на Соловках школу юнг ВМФ. Именно туда же попал служить еще никому не известный будущий писатель-маринист Валентин Пикуль. Почти год они прослужили бок о бок, деля радости и печали.

Провожал весь город

После семилетки Борис Гаврилов поступил учиться в ремесленное училище при заводе им. Володарского. Получив специальность ремонтника, остался работать на заводе. Но началась война. Всех мужчин стали забирать на фронт. Ушел воевать и старший брат Бориса. Четырнадцатилетнему пацану тоже непременно хотелось взять оружие и сражаться с фашистами.

Как-то на завод пришел комсомольский работник и, собрав молодежь, зачитал обращение об усилении шефства над ВМФ. Тут же провели запись желающих в школу юнг. Борис Гаврилов записался первым. А через несколько дней узнал, что зачислен в школу. Быстро собрался - даже первую зарплату получить не успел, - и в путь.

Проводы прошли в парке, который сейчас носит имя А.Матросова. Торжественно, с оркестром, с цветами и напутственными словами. Едва стихли последние аккорды "Славянки", как 150 ульяновских мальчишек отбыли в Архангельск.

Длинная дорога на Соловки

Лето 1942 года выдалось жарким. Архангельск выглядел спокойным, казалось, что война далеко. Город не знал еще светомаскировок, бульвары и набережные освещались. Отцвела северная черемуха. И Борису показалось, что он попал в райское место.

Позже идиллия растаяла. Мальчишек разместили в бараках. Отрезанные от города и лишенные права переписки, они начали тосковать. К тому же старшины заставляли изучать строевые и дисциплинарные уставы. И никакого свободного времени, а так хотелось посмотреть какой-нибудь фильм. Многие даже подумывали сбежать. Но будущим юнгам объяснили, что школа будет на острове и что отряд туда скоро отправится.

Лишь через месяц их посадили на корабль и судно направилось к острову. Тогда Борис пережил свою первую в жизни качку. Казалось, что волны на море были с трехэтажный дом.

Через сутки на горизонте показалась искорка, потом обозначился конус высокой горы. Юнги высыпали на палубу, и кто-то из них закричал: "Земля! Вижу землю!". Это были Соловки.

С.Л.О.Н.

Едва сошли на берег, как очутились в каком-то непонятном мире. Нетронутая глухомань. Вокруг десятки удивительных озер. И тишина над лесом. Лишь бьется о берег море да гуляет ветер.

Полторы тысячи лет назад на этот остров Соловецкого архипелага высадились первые русские люди. На островах находили приют гонимые властью люди. Позже здесь появился Соловецкий монастырь, а потом - знаменитая тюрьма.

К концу 1942 года флот стал испытывать нехватку квалифицированных специалистов. Поэтому по решению Верховного Главнокомандующего на месте старой тюрьмы на Соловках решили создать первую в стране школу юнг ВМФ. Это место было идеальным для учебы. Фронт далеко, да и сбежать отсюда было непросто.

Первые пять дней юнги провели в бывших монастырских строениях. А потом отряд мальчишек направился в глубь леса, туда, где за колючей проволокой располагалась тюрьма.

Подойдя к тюрьме, Борис заметил странную табличку на воротах.

- С.Л.О.Н., - прочитал он вслух.

Командир разъяснил, что это означает "Соловецкий лагерь особого назначения". Начались суровые будни. Настроение мигом ухудшилось. Мрачновато было в этом лагере. В лесу находился домик санчасти, а в бывшей гостинице богомольцев - начальники. И все. Ни школы, ни жилья.

Поначалу спать пришлось на полу, положив под голову мешки. Пацаны начали ныть, но командиры напоминали: они сами выбрали судьбу, никто сюда не тянул.

Всем выдали робы. Штаны и голландку из парусины. А уже на следующий после приезда день юнги начали строить школу. На голом месте, голыми руками. Не хватало топоров, лопат, гвоздей. За тяжелый труд иногда получали по две миски каши. Кубрики для жилья строили в виде землянок. Чтобы ничего не напоминало тюрьмы, со всех окон выдергивали решетки.

Осенью, когда начались первые заморозки, большая часть отряда слегла в госпиталь. От холода и грязи юнги покрывались фурункулами, у многих болели зубы. Всех лечили и возвращали в строй.

Обслуживали ребята себя сами. Пап и мам здесь не было. Одежду стирали в озере, студя руки в ледяной воде.

Как Валька Пикуль диверсанта прогнал

В один из осенних дней Борис познакомился с мальчишкой, который был довольно бойким, хотя и самым юным в отряде.

- Валька! - представился он. Не мог знать тогда Борис, что перед ним - будущий писатель.

Позже Валька сам расскажет о себе. Что родился в Ленинграде. Чудом пережил первую блокадную зиму, а получив похоронку на отца, сбежал из дома в школу юнг.

Валька Пикуль был смекалистым пацаном. Однажды ночью в карауле он услышал чьи-то шаги, крикнул:

- Стой! Кто идет!

Вдруг в пяти метрах от него раздался хлопок, и из кустов вылетела ракета. Валька сильно закричал.

Тут же прибежали разводящий и начальник караула. Когда Валька рассказал, что кто-то бродит по лесу, ему никто не поверил.

- Наверное, от страха почудилось! Корова заблудилась, а ты уж думаешь, что диверсанта спугнул! - смеялись пацаны в отряде.

Но на следующий день в школу приехали из СМЕРШа. Контрразведчики повезли Вальку в Соловецкий кремль на допрос. Сказали, говорить только правду. Пикуль от своих слов не отказывался.

- Если не было диверсанта, тогда кто же ракету выпустил? - стоял на своем юнга.

Утром рыбаки поймали диверсанта. Оказалось, спугнул его Валька. За это ему перед строем объявили благодарность. Но парнишка не зазнался.

Мальчишки любят сладкое

Когда началась учеба, стало немного полегче. Борис учился на электрика, а Валентин Пикуль - штурманскому делу. Мальчишки старались. Даже устроили негласное соревнование, ставя на "кон" пайку сахара. Сахар был в цене.

А однажды в кубрике кто-то из своих украл варенье. Воришку нашли сразу. Юнга сказал, что не смог устоять, что очень захотелось сладкого. И Валька Пикуль встал на защиту пацана. Мол, надо простить. Воришку простили. Но после этого все, кто получал с материка посылки, начали делиться по-братски.

Пройдет время, и наступят выпускные экзамены. Учебную программу, рассчитанную на два года, прошли за 13 месяцев. Борис и Валька сдали экзамены на "отлично".

Борис Гаврилов попал служить на Черноморский флот, а Валентин Пикуль - на Северный, на эсминец "Грозный".

Не впустили в больницу к другу

Борис Гаврилов был назначен дублером электрика связи на крейсере. Вскоре его корабль вышел в море и вступил в бой с фашистами. Тогда Борис понял, что такое война.

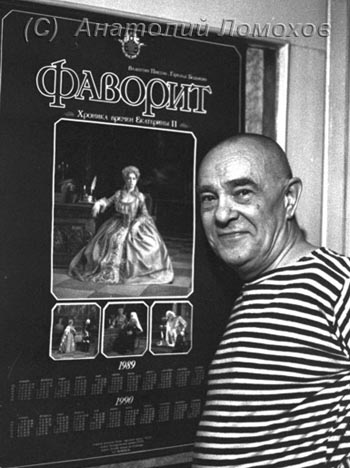

Демобилизовавшись, уже по окончании войны, Борис Акимович вернулся в родной Ульяновск. Долгое время работал в речпорту. Вот тогда-то он и узнал, что его сослуживец стал знаменитым писателем. А о своих приключениях в школе юнг Пикуль рассказал в повести Как только Борис Гаврилов купил эту книгу, так всю ее исчеркал, помечая те события, участником которых непосредственно был.

К сожалению, больше Борис Акимович не встречался с Валентином Пикулем. Когда узнал, что известный писатель при смерти, поехал в Ригу. Но в больницу его не пустили.

Уже после похорон писателя Борис Акимович написал письмо вдове Пикуля, где рассказал о годах, проведенных в школе юнг. Антонина Ильинична ему ответила.

Борис Гаврилов стал пропагандировать творчество Пикуля. Собрал все биографические данные о нем, статьи и книги. Сейчас у него - четыре весомых альбома о Пикуле.

Помимо этого, есть автограф и письмо от певца Бориса Штоколова, который тоже когда-то начинал юнгой. Будучи на гастролях в Ульяновске, знаменитый музыкант встречался с Борисом Гавриловым.

А сейчас Борис Акимович мечтает, чтобы в парке им. А. Матросова, у самого центрального входа, поставили памятник юнгам, которые в 1942 году ушли на войну. Из них практически уже никого нет в живых.

Глазачев Геннадий И.

30 июля 1972 года состоялся первый слет юнг Северного флота

Всякий раз, когда мысленно напеваю "так бросьте же в море три алые розы и столько же красных гвоздик" (это строки из песни юнги Северного флота Константина Юданова), вспоминаю июль 1972 года - первый Всесоюзный слет бывших юнг Соловецкой школы. Я, тогда второй секретарь Приморского райкома КПСС, принимал участие в его подготовке и проведении. На слет собралось почти триста человек (многие юнгаши с женами и детьми) из 36 городов Советского Союза.

Тогда я впервые узнал, что юнгами были народный артист СССР Борис Штоколов, популярный в те годы писатель Валентин Пикуль, журналист и писатель Виталий Гузанов, журналист из Виноградовского района Геннадий Глазачев...

Глазачев Г. «Мы родились на Соловках»: Корреспонденция выпускника школы юнг / Г. Глазачев // Архангельский комсомол – Военно-морскому Флоту СССР: Сб. док., очерков, воспоминаний. – Архангельск, 1973. – С.161-163.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru