Житель Северодвинска Николай Глебычев в свои семьдесят шесть лет не расстается с чечеткой

После каждого выступления Николая Глебычева зал неизменно взрывается аплодисментами. Артисту, который так лихо бьет скоро исполнится семьдесят семь!

Сам Николай Николаевич своей преданностью танцу напоминает героя воспевшего чечетку кинофильма "Зимний вечер в Гаграх".

На международный степ-парад в Иваново он поехал с больной ногой (накануне неудачно подпрыгнул), но это не помешало ему получить диплом первой степени, не говоря уже о зрительских симпатиях и личном знакомстве с неравнодушным к степу Николаем Караченцовым.

В годы Великой Отечественной юный Коля Глебычев на эсминце "Гремящий" защищал знаменитые полярные конвои от немецких подлодок и самолетов. А в часы затишья разучивал азы степа. Избороздив с конвоями все северные моря, после войны Николай Глебычев строил и оборудовал подводные лодки, а уже на пенсии стал главным консультантом театра степ-танца "Импровиз". Откуда же у него появилась страсть к чечетке?

- Вот с чего все началось, - говорит Николай Николаевич и заряжает в видеомагнитофон кассету с - Вы только посмотрите, какой рисунок у танца братьев Николс! А что за прелесть этот джаз - "родственник" степа!

Когда Николай отправился в первое увольнение на берег и пришел в матросский клуб, старшие товарищи решили над ним подшутить. Не зло, но весьма болезненно для самолюбия моряка - как известно, великого покорителя не только морской стихии, но и женских сердец. Дело в том, что Коля тогда абсолютно не умел танцевать. Шутники же организовали такую сцену: юный матрос лицом к лицу с девушкой. Приглашай - иначе позор всему Северному флоту. До сих пор Глебычев не может объяснить, какая сила закружила его в вальсе, будто он с пеленок только этим и занимался. "Эх ты, а говорил - танцевать не умеешь!" - укоряли потом друзья.

Открывшийся внезапно талант было уже не спрятать. Да и зачем? На флоте процветала самодеятельность. На "Гремящем" имелись вполне приличный хор и маленький оркестрик, а потом к ним присоединилась и танцгруппа. Так что неправда это - про говорящие пушки и молчащие музы...

Вместе с ленд-лизовскими грузами на базу в Ваенгу, где между походами отдыхал "Гремящий", приходили крейсеры союзников. Комиссар дал добро, и команда разжилась у иностранцев их кинопродукцией. Матросов больше всего впечатлила "Серенада Солнечной долины" невиданным доселе степом. Склонный к здоровому пижонству моряк оценил в этом танце возможность сохранять невозмутимое лицо, пока ноги выписывают немыслимые кренделя.

- Так степ попал в наше "Яблочко", - вспоминает Николай Николаевич. - А впервые он появился в России еще в двадцатых годах и тоже благодаря иностранцам. За звание же родины этого танца до сих пор спорят многие страны и континенты. Известно, что в работе каблуками всегда была сильна Латинская Америка. Деревянной обувью исстари увлекались Шотландия с Ирландией. А дробь как таковая родом из Африки, где бьют в барабаны и танцуют прямо на земле.

Коля Глебычев танцевал на полубаке "Гремящего", который в те минуты как никогда оправдывал свое название: грохот от чечетки был жуткий - металл кругом. А после войны наш герой женился, причем свою Анюту нашел тоже на танцах. Молодая семья стала жить на родине Анны - в Молотовске (так прежде назывался Северодвинск).

На заре трудового пути Глебычев еще занимался самодеятельностью. Но как только он начал работать на строительстве атомных подводных лодок, не до плясок стало - дело-то нешуточное. И только на заслуженном отдыхе снова нашла его чечетка... Один из внуков Николая Николаевича (их у него сейчас семеро и крохотная правнучка) занимался танцами в ансамбле дворца культуры. И там проговорился, что его дедушка - классный степист. "Ну так приводи дедушку!" - сказали Глебычеву-младшему. Дед пришел и устроил в ансамбле настоящую революцию.

Прежде здесь разучивали привычные вальсы-польки и ни о каком степе не помышляли. Но как поставил Николай Николаевич свой вариант номера братьев Гусаковых из кинофильма "Карнавальная ночь", так с тех пор ничего, кроме чечетки, не танцуют.

Так ансамбль "Ритмы детства" был переименован в театр-студию степ-танца "Импровиз". Коллектив участвовал в международных конкурсах степа, телепередаче "Утренняя звезда", ездил на гастроли. В апреле театр выступал на степ-фестивале в Москве, но Глебычев остался болеть за своих учеников в Северодвинске: у Севмашпредприятия, которое шефствует над коллективами ДК, не нашлось денег ему на билет.

Сам Николай Николаевич занимается с юными чечеточниками на общественных началах. А занятия проходят трижды в неделю по пять-шесть часов (только с приходом весны и дачных забот наставник немножко сбавил темп). Причем Глебычев не стоит в сторонке, раздавая указания, а сам репетирует наравне с молодыми. Но обиднее другое: из-за его скромности мало кто в городе вообще знает, что это он научил мальчишек и девчонок танцу.

Братья Канотаевы - его лучшие ученики (одному из них подарил "подковочки" Махмуд Эсамбаев) - уже открыли свою студию степа и теперь зовут туда учителя.

- Степ - это технически не так сложно, как может показаться со стороны, - рассказывает Николай Николаевич. - Но здесь очень важны манера, рисунок танца. Простой топот - это не мое. Танцевать степ можно по-разному. В мюзикле "Чикаго" этот танец прекрасен, в "Норд-Осте" - так себе. А вы посмотрите, как чудесно танцует Билл Робинсон!

"Серенаду Солнечной долины" сменяет запись телепередачи об истории степа. Смотрю на действительно чудесный танец Робинсона, сильно повлиявшего на развитие жанра, и его манера кажется мне очень знакомой... Ну конечно же! Так по-джентльменски, с изюминкой, четко, но мягко танцует сам Николай Николаевич Глебычев. Вот говорят: жизнь прожил, как песню спел. Он живет, будто отбивает чечетку.

Гордиенко Анатолий Петрович

Их называли мальчишками с бантиками, они себя — юнгашами

Юнгаш Анатолий Петрович Гордиенко

Узнав о цели моего визита, ангарчанин Анатолий Петрович Гордиенко сказал как отрезал: "Про меня писать не надо! Про мою персону уже предостаточно написали, в том числе и я сам. Я в "Маяке" пятьдесят лет сотрудничал, в "Восточке", "Молодежке", "Знамени коммунизма" публиковался. Так что пиши лучше про нашу школу юнг на Соловках, про юнгашей наших — и живых, и мертвых. Они этого заслужили. А осталось-то нас всего-ничего". Я бы и рад его требование выполнить, но пришлось в нескольких местах упомянуть юнгу Гордиенко. Надеюсь, простит меня Анатолий Петрович — сам ведь старый газетный волк. Тем более что после Валентина Пикуля, по сценарию которого снят один из моих любимых фильмов — "Юнга Северного флота", — Анатолий Гордиенко является для меня вторым источником информации о соловецком братстве морских волчат и, что наиболее ценно, настоящим историографом этого братства.

На щуплом теле — якоря и русалки...

В конце мая 1942 года нарком Военно-морского флота адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о создании на Соловецких островах школы юнг ВМФ, в которую принимались юноши 15—16 лет, имеющие образование в пределах 6—7 классов. Попасть туда можно было по направлению комсомола и только с согласия родителей, у кого они были. А были они далеко не у всех.

Приказ этот появился благодаря усилиям самих мальчишек, которые тысячами осаждали военкоматы во всех уголках страны, заваливали письмами ЦК ВЛКСМ и Главное управление ВМФ: "Возьмите во флот! Хотя бы юнгой!" Мальчишки тридцатых, как и сороковых, бредили морем, носили тельняшки, накалывали на своих щуплых телах якоря и русалок и пели "Шаланды, полные кефали". А уж после героической обороны Одессы и Севастополя моряками хотели стать почти все.

Соловки: в землянке-кубрике как на боевом корабле

В июле 1942 года из Архангельска в Белое море вышел теплоход с необычными пассажирами — 15—16-летними пацанами. Среди этих ребят плыл на Соловецкие острова и будущий писатель Валентин Пикуль.

Школа юнг разместилась в местечке Савватиево. Раньше здесь был монастырь, и к тому времени еще сохранились церквушка, дом настоятеля, монастырская гостиница и каменная баня петровских времен. Сначала юнги разбили палаточный городок, затем построили землянки-кубрики, столовую и клуб. Срок обучения в школе — один год, занятия по 10—12 часов.

Юнги очень старались. Каждый хотел поскорее окончить школу и уйти на фронт, на боевой корабль. Ребятам было за что посчитаться с врагом. Некоторые из них пережили первую, самую страшную зиму в блокадном Ленинграде, многие потеряли родителей на фронте и в оккупации, сами побывали под бомбежками, а кое-кто отведал и фашистской неволи.

В фильме "Юнга Северного флота" есть персонаж — паренек с выколотым на руке лагерным номером. Как оказалось, это не вымысел Пикуля.

— Был такой юнга, — вспоминает Анатолий Петрович. — Звали его Генри Таращук, родом он был из Уфы. Он воевал на торпедном катере в Баренцевом море. Когда катер подбили в бухте Киркинес, Таращук был ранен и взят в плен. Сорок два дня он провел в лагере военнопленных в местечке Эльвадес.

В фильме показано, что ему снится сон, как он по снегу в полосатой робе бежит из концлагеря, а сзади лай немецких овчарок. На самом деле он не бежал, его и других узников освободил советский морской десант.

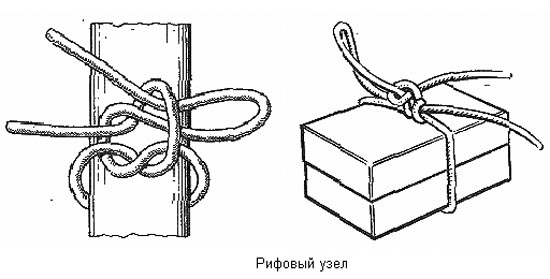

Морская азбука: ботинки с рифовым шнурком

Многие юнгаши (так они себя называли и называют по сей день) до прибытия в Архангельск море только в кино видели. На Соловках они с удивлением узнали, что всю жизнь завязывали шнурки на ботинках не бантиком, а рифовым узлом.

Будущие радисты зубрили азбуку Морзе и штудировали материальную часть, рулевые осваивали навигационные приборы, боцманы учились управлять шлюпкой на веслах и под парусом, плели маты и кранцы, сращивали тросы и вязали морские узлы. Помимо учебы ребята несли караульную службу, дежурили по камбузу, пилили и кололи дрова, возили воду, стирали белье и делали множество других мужских дел, необходимых во флоте.

Начальником школы был капитан 1-го ранга Николай Авраамов, потомственный морской офицер и педагог, до назначения в школу защищавший Ленинград. Он был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Красной Звезды. Юнги между собой называли его батей. Комиссаром школы назначили капитана 3-го ранга Сергея Шахова, подводника, награжденного орденами Ленина и Красного Знамени. Из 65 преподавателей почти половина имели высшее образование, остальные — среднее специальное. Эти офицеры и старшины, большинство из которых участвовало в боях, воспитали из мальчишек настоящих моряков.

За три набора школа юнг подготовила четыре с половиной тысячи специалистов для военных кораблей и частей ВМФ: радистов, рулевых, боцманов, мотористов, артиллерийских, торпедных и штурманских электриков.

В военное время к бумажкам особо не придирались

Юнги первого набора окончили школу летом 1943-го и были направлены на корабли и в боевые части Северного и Тихоокеанского флотов. Вскоре в Савватиево прибыл второй набор.

Незадолго до этого 16-летние Толя Гордиенко и Аркаша Бройтман, работавшие токарями на заводе в Нижнем Тагиле, решили податься в моряки. Друзья явились в горком комсомола. Не имея разрешения родителей, парни проявили флотскую смекалку — написали друг другу липовые документы. Время было военное, и к бумажкам никто особо не придирался. Вскоре оба ехали в товарном вагоне в Архангельск.

Рядом были москвичи Владлен Куценко, Боря Давыдов, Витя Гольцов, Серега Иерусалимский, вологжанин Толя Сухарев, Вася Хроменок из Брянска и другие пацаны. Как выяснилось позже, Владлену Куценко в ту пору даже четырнадцати не было, а в 15 лет он уже получил медаль "За отвагу", в 16 — орден Красной Звезды и медаль "За боевые заслуги".

В Архангельске парней остригли наголо, выдали парусиновые робы и бескозырки без лент с якорями. Вместо них на ленте "Школа юнг ВМФ" написано и маленький бант справа. Из-за него юнгашей мальчишками с бантиками называли.

В землянках-кубриках жили две смены, по 25 человек в каждой, спали на трехъярусных нарах, грелись у печей. Быстро прошли курс молодого бойца, освоили винтовки и автоматы и вскоре приняли присягу. С утра до вечера занятия, ночью — в караул. Изучали кораблевождение, сигнальное дело, мореходные инструменты и службу погоды. И ждали, ждали — когда же на фронт!..

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru